Serendipity, direbbero gl’inglesi. È la parola che usano per riferirsi a quelle scoperte totalmente inattese, superiori alle aspettative, che arrivano quando si stava cercando altro. È più di un ritrovamento fortuito: è un esito sorprendente che nessuno s’aspettava e ch’è arrivato mentre ci s’affannava per raggiungere un risultato minore. È il risultato incredibile che arriva per caso quando s’erano fatti progetti di tutt’altro tipo. Serendipity: il termine l’aveva inventato Horace Walpole alla fine del Settecento pensando a una favola persiana del Trecento, che raccontava dei tre figli del re di Serendip, il nome antico dell’attuale Sri Lanka, mandati dal padre a conoscere il mondo e tornati a casa dopo aver fatto scoperte mirabolanti e del tutto inaspettate. Si potrebbe parlare allora di serendipity anche per l’affresco quattrocentesco ch’è stato scoperto un anno fa a Roma, nel cantiere di Palazzo Nardini, che dal luglio del 2023 è sottoposto a importanti lavori di restauro conservativo, affidati ad Antonio Forcellino, con la direzione di Marina Cristiani e Isabella Diotallevi. Un restauro per recuperare e destinare a nuovo utilizzo uno dei palazzi rinascimentali più significativi del centro storico di Roma, in via del Governo Vecchio, due traverse dopo piazza Navona.

Antonio Forcellino, ci racconta, cercava tutt’altro: aveva proposto alla proprietà di fare un recupero degl’intonaci ottocenteschi, che immaginava di trovare sotto le scialbature del grande salone al pianterreno di Palazzo Nardini. Oggi quel salone è un ambiente chiuso, ma nel Quattrocento era un loggiato aperto, che fungeva da atrio: l’ingresso dell’edificio, spiega il restauratore, all’epoca dava sull’attuale via di Parione, dove si vede una facciata che ha ancora molti elementi in comune con quella di Palazzo Nardini. Poi, nel 1541, la parte del loggiato aperta su via di Parione subì un crollo, l’ambiente venne chiuso, furono aggiunti dei contrafforti, e le pareti dipinte, o quel che ne rimaneva, vennero obliterate, dal momento che quegli affreschi di settant’anni prima o giù di lì non rispondevano più al gusto corrente. Neanche cent’anni di vita e già s’era persa la memoria di quelle pitture, tant’è che le fonti cinquecentesche, Vasari in testa, non fanno cenno agli affreschi di Palazzo Nardini. Ma è probabile che il ricordo di quei dipinti abbia avuto vita ancor più breve: cinquant’anni esatti, dal 1477, anno in cui l’edificio viene terminato, al 1527, anno del sacco di Roma, evento traumatico anche per Palazzo Nardini, che venne occupato dai lanzichenecchi, saccheggiato, devastato. Ci sono anche i loro graffiti, sull’affresco riemerso. Scritte, scarabocchi, stemmi, simboli. C’è persino quella che sembra essere la maschera di un krampus, segno dell’inconfondibile provenienza degli occupanti.

“Abbiamo trovato quest’affresco mentre cercavamo gl’intonaci”, ci spiega Forcellino. “Non cercavamo altro, dal momento che questo palazzo era già stato oggetto di restauri, quindi non ci aspettavamo di trovare questo affresco. Lo abbiamo trovato per caso, quando abbiamo rinvenuto un lacerto, un accenno di figura, un volto sotto la superficie: abbiamo allora capito che doveva esserci qualcosa di più grande, e da lì è cominciata l’avventura di questo affresco, straordinario per molti aspetti: perché è raro, perché è un capolavoro, perché sulla superficie reca anche la data 1477, dunque siamo sicuri che sia coevo alla costruzione del palazzo”. La data 1477 è in mezzo alle scritte lasciate dai lanzichenecchi, che sono anch’esse, adesso, al vaglio degli studiosi. All’epoca del sacco di Roma, il palazzo era sede di un collegio voluto da colui che aveva fatto costruire l’edificio, il cardinale Stefano Nardini, nato nel 1420, proveniente da una nobile famiglia forlivese, singolare personaggio che in gioventù fu condottiero al servizio di Antonio I Ordelaffi e di Francesco Sforza, e poi, deposte le spade, fu dapprima giurista e poi religioso, divenuto nel 1451 chierico di camera all’epoca del pontificato di Niccolò V, e già l’anno successivo nunzio apostolico in Francia. Il suo cursus honorum fu rapido: nel 1458 era nunzio apostolico in Germania, nel 1461 divenne arcivescovo di Milano, dal 1462 al 1463 fu governatore pontificio di Roma, nel 1465 commissario della tesoreria apostolica, l’anno dopo di nuovo nunzio in Francia. Al suo ritorno a Roma, per il conclave del 1471, fu tra i principali sostenitori di Francesco della Rovere, poi eletto papa col nome di Sisto IV. I servigi resi al nuovo pontefice gli valsero, nel 1473, la nomina a cardinale, l’ottenimento di varie e ricche commende e la possibilità di dare avvio alla costruzione del suo magnifico palazzo, frutto della sistemazione di alcuni immobili che Nardini aveva acquistato lungo la via Papalis, l’attuale via del Governo Vecchio, all’epoca una delle principali arterie del centro di Roma. Sappiamo che nel 1480 il cardinal Nardini doveva già abitare il palazzo, dal momento che risale al 4 giugno di quell’anno la donazione inter vivos alla confraternita del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum, affinché, dopo la sua dipartita, nelle sale dell’edificio venisse fondato un collegio destinato a ospitare, a cicli di sette anni, ventiquattro giovani di buona famiglia, ma di misere sostanze, perché venissero avviati al sacerdozio e studiassero seguendo i corsi dello Studium Urbis, ovvero l’Università di Roma. Nardini lasciava poi al collegio anche l’intera sua biblioteca, della quale tuttavia niente è rimasto.

È dunque all’epoca del Collegio Nardini che risale lo stravolgimento dell’assetto del palazzo, che rimase di proprietà della confraternita del Salvatore fino al 1624, anno in cui, per forte interessamento di papa Urbano VIII, venne ceduto alla Camera Apostolica e fatto sede del Governatorato di Roma, che rimase a Palazzo Nardini fino al 1755, anno in cui Benedetto XIV decise di trasferirlo a Palazzo Madama (a seguito di quell’evento la strada ha assunto il nome attuale di “via del Governo vecchio”). Nel 1870, dopo l’annessione di Roma al regno d’Italia e a seguito della sua elevazione a capitale, l’edificio diventò sede della Pretura: una targa sulla facciata ricorda ancora questa funzione. Divenuto poi sede dell’Educatorio femminile Vittoria Colonna, ospitò un rifugio antiaereo nel corso della seconda guerra mondiale e poi, a partire dal 1957, quando cominciò l’edificazione della nuova città giudiziaria a piazzale Clodio, Palazzo Nardini fu abbandonato. L’ultimo suo periodo di vita risale agli anni tra il 1976 e il 1984, quando venne occupato dal Movimento per la Liberazione della Donna che lo fece diventare sede della Casa Internazionale delle Donne: entrando nel cantiere si vedono ancora i graffiti di quel tempo, le scritte sui muri, brandelli di manifesti. Finita quell’esperienza con lo sfratto delle occupanti, Palazzo Nardini è definitivamente caduto in uno stato d’abbandono dal quale pareva fosse destinato a risollevarsi nei primi anni Duemila, quando l’edificio è stato acquistato dalla Regione Lazio e fatto oggetto d’un primo restauro che ha condotto alla scoperta d’importanti affreschi quattrocenteschi al piano nobile, di cui si dirà meglio più sotto. La regione era all’epoca governata dalla giunta Marrazzo: i successivi avvicendamenti politici hanno portato alla sospensione dei lavori di restauro, e a seguito d’ulteriori vicende amministrative, sulle quali si può sorvolare, il palazzo è stato messo sul mercato ed è stato acquistato dall’attuale proprietario, che intende riportarlo in vita. Ed è per questa ragione che, nel 2023, è partito l’attuale restauro.

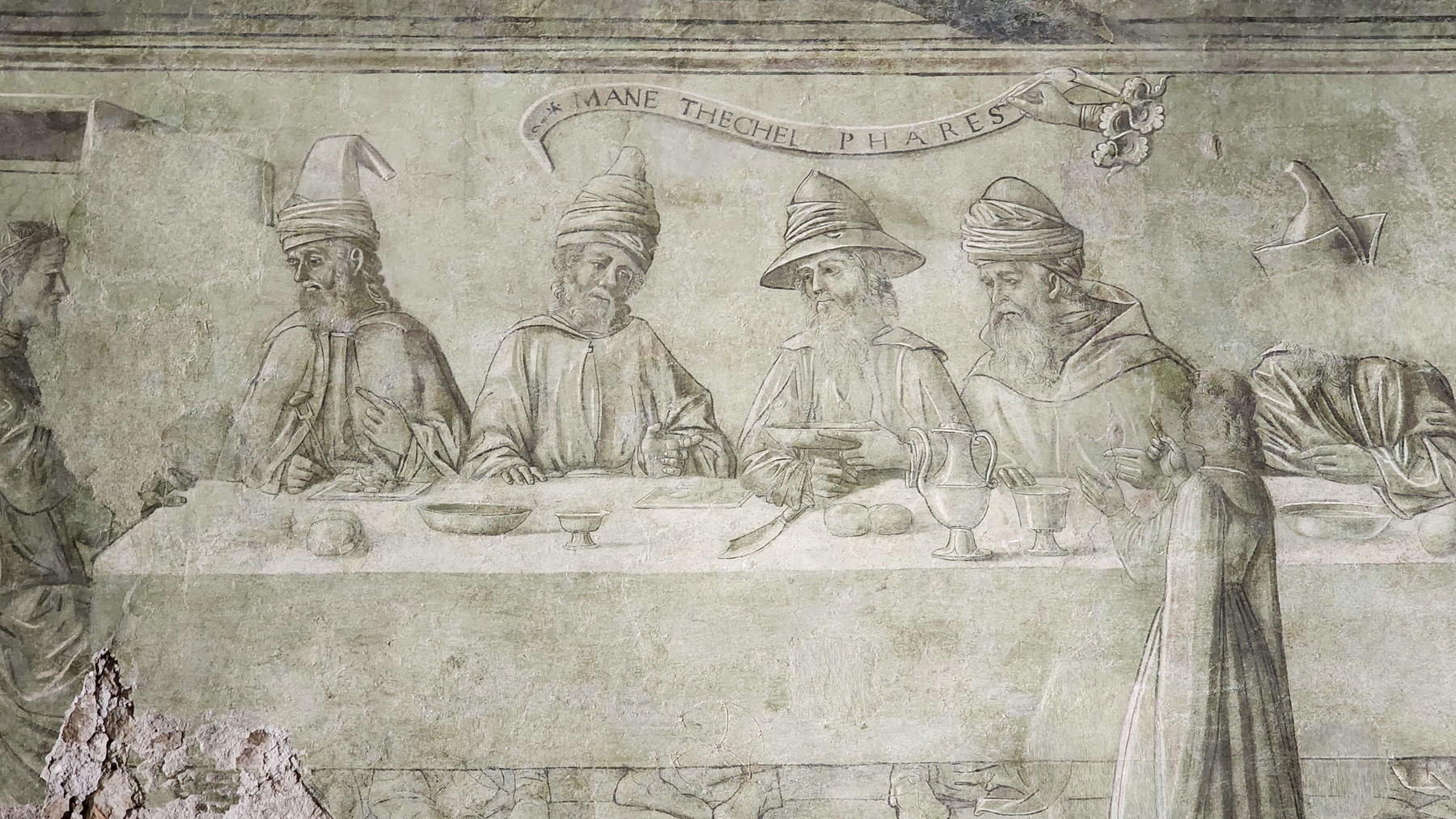

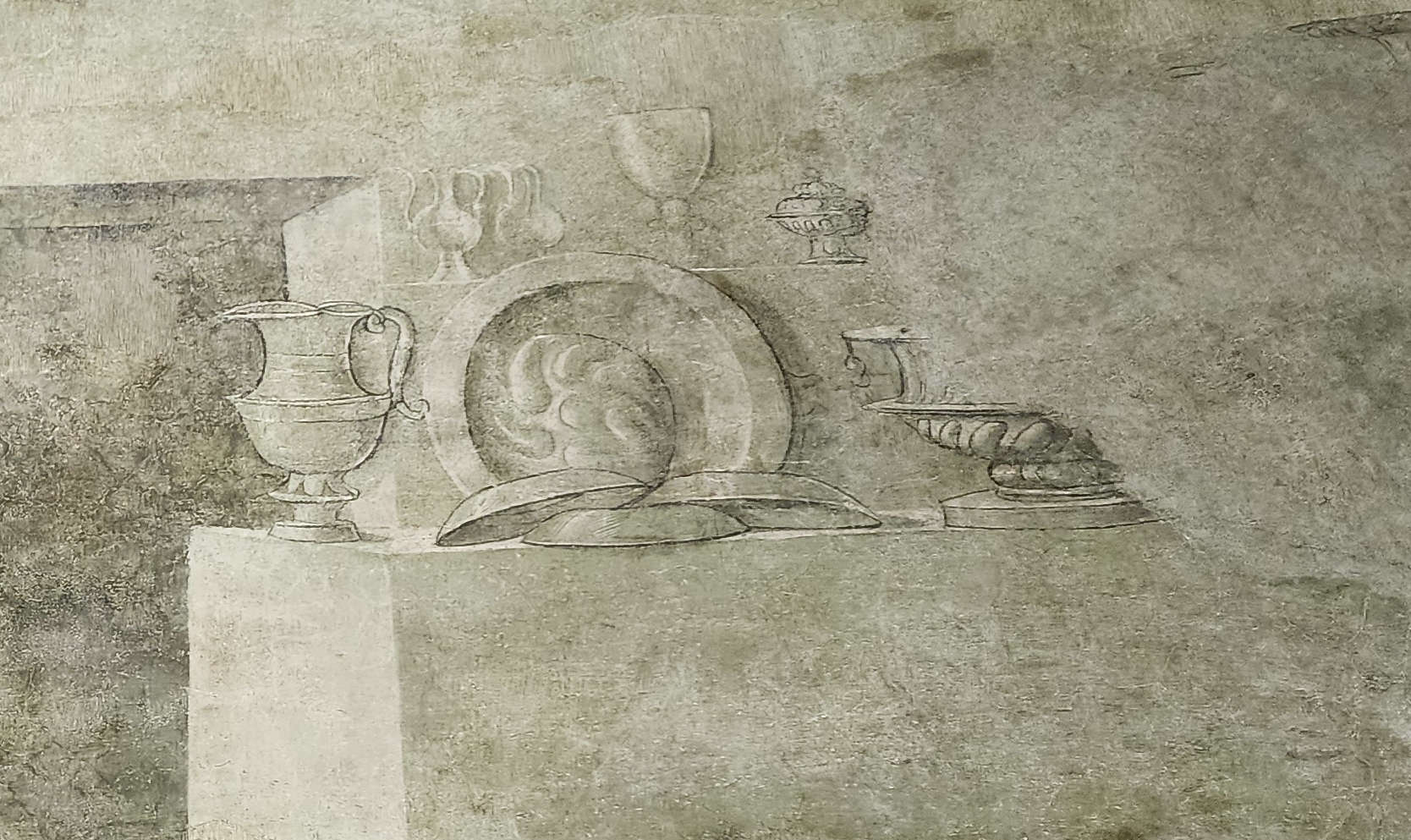

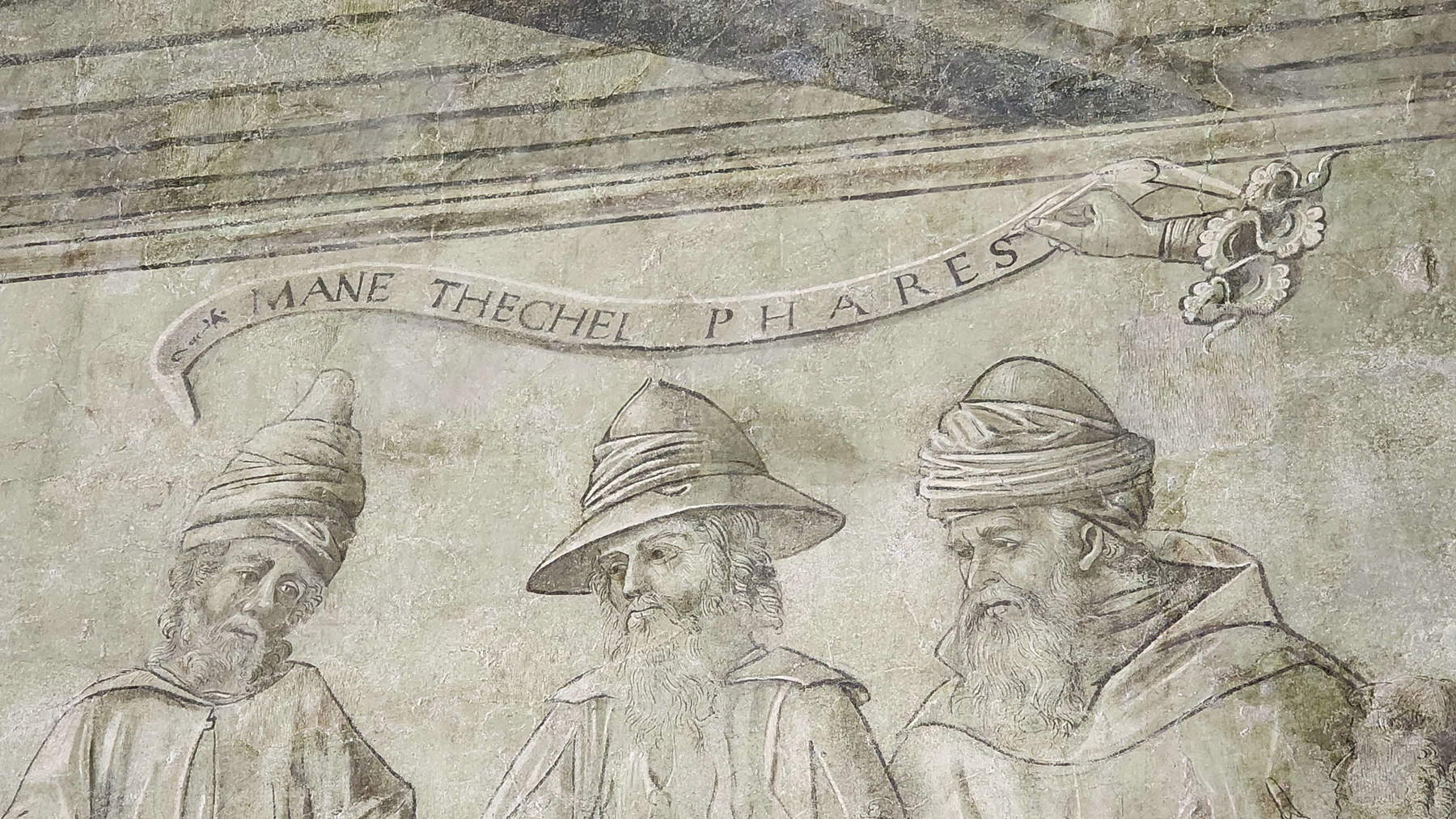

L’affresco appena riscoperto è l’unico lacerto sopravvissuto dell’antica decorazione del loggiato: sotto le scialbature non s’è trovato altro, ma già questa unica scena basta da sé a restituire a Roma una delle pagine più importanti del suo Quattrocento, già questo affresco è sufficiente a dare contezza del gusto, della raffinatezza e dell’aggiornamento del cardinal Nardini. La scena raffigura alcuni personaggi seduti attorno a una tavola imbandita, che indossano copricapi dalle fogge più bizzarre. Davanti, alcuni inservienti si assicurano che tutto proceda per il meglio, e al centro della sala, raffigurata con intelligente acume prospettico, è appeso un cartiglio con la scritta “Mane Thechel Phares”, motto in aramaico che consente d’identificare la scena come il racconto biblico del banchetto di Baldassarre, episodio narrato nel libro del profeta Daniele. Baldassarre, figlio di Nabucodonosor, è l’ultimo re di Babilonia, ed è chiuso nel suo palazzo quando la capitale del suo regno è assediata dall’esercito di Dario, re dei medi e dei persiani: decide comunque d’organizzare un lauto banchetto, ordinando che in tavola vengano portati i vasi sacri che suo padre aveva portato via dal tempio di Gerusalemme dopo aver occupato la città. Nell’affresco, Baldassarre è il personaggio al centro della tavola, col turbante, colto mentre solleva l’indice della mano sinistra per impartire ai suoi servitori l’ordine di portare i vassoi con le vivande sulla tavola: sono proprio quei piatti e quei vassoi gli oggetti su cui Baldassarre sta compiendo il sacrilegio, ed è per tal ragione che l’artista insiste con una certa lena sul vasellame, fino al punto d’esibirsi in un modernissimo brano di natura morta sulla parte destra dell’affresco, coi vasi che paiono anche riflettere la luce per effetto delle sapienti lumeggiature, in parte sopravvissute, che donano rilievo agli oggetti. Il libro di Daniele racconta che all’improvviso, mentre Baldassarre e la sua corte erano impegnati nelle loro gozzoviglie, su di una parete nella sala apparve una mano che tracciò una scritta enigmatica e inquietante: “Mane, Thechel, Phares”. Il re, terrorizzato per l’apparizione, ordinò che venissero convocati gl’indovini e gli astrologi, e promise, a chi per primo riuscisse a decifrare la scritta, un vestito di porpora, una collana d’oro, e la terza più alta carica nel governo del regno. Nessuno ebbe successo nell’impresa: l’unico a dare al re una spiegazione fu Daniele, deportato a Babilonia assieme ad altri ebrei da Nabucodonosor. Il profeta spiegò a Baldassarre che la mano che aveva visto era quella di Dio, giunto dopo il suo sacrilegio a scrivere quella che, di fatto, era una sentenza per il suo regno: “Mane: Dio ha contato il tuo regno e gli ha posto fine; Thechel: tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato insufficiente; Phares: il tuo regno è stato diviso e dato ai Medi e ai Persiani”. Le tre parole possono dunque esser tradotte come “Contato, Pesato, Diviso”. Quella stessa notte, Baldassarre sarebbe stato ucciso dai caldei.

Il convito di Baldassarre è un tema piuttosto frequente nella pittura del Cinque, del Sei e del Settecento (celebri sono i dipinti del Tintoretto e di Rembrandt, il primo conservato al Museo di Castelvecchio a Verona e il secondo alla National Gallery di Londra), ma sono rare le sue attestazioni all’epoca dell’affresco di Palazzo Nardini: l’esempio forse più noto è dato dai lacerti di un ciclo di affreschi di fine Trecento, ascritti al Maestro di Santa Caterina, che decoravano in antico la chiesa di San Lorenzo a Piacenza e che oggi sono conservati ai Musei Civici di Palazzo Farnese. In uno degli affreschi che illustrano gli episodi della vita di Daniele, sopravvive un frammento del momento del convito di Baldassarre in cui si vede Daniele presentato al re per decifrare la scritta. Ci sono poi alcuni esempi nelle miniature: una raffigurazione del banchetto si trova, per esempio, nella cronaca di Rudolf von Ems, del 1400-1410, conservata al Getty Museum, mentre ancor più antico (del 1220) è il commentario sul libro di Daniele del monaco spagnolo Beato di Liébana, conservato alla Pierpont Morgan Library di New York, nel quale ancora il profeta è raffigurato mentre indica la scritta “Mane Thecel Phares” per offrire la sua spiegazione a Baldassarre. La particolarità della scena del commentario, oltre al fatto che i partecipanti al banchetto sono sdraiati su triclini, è data dalle scritte che commentano ogni elemento della scena. Nella pittura del Quattrocento, tuttavia, i temi veterotestamentari sono molto rari. E poi c’è il precedente più immediato, la Bibbia di Edoardo IV, conservata al British Museum: anche qui, i commensali indossano i cappelli con le strane fogge che troviamo nell’affresco di Palazzo Nardini.

Rimane da capire chi sia l’autore di questa scena. È eseguita a monocromo, le figure sono delineate su di una superficie verde, che ricorda la carta su cui gli artisti delle botteghe rinascimentali tracciavano i disegni. La scelta del monocromo, del tutto particolare, secondo Forcellino è dovuta a... ragioni d’immagine: la casa di un cardinale doveva ispirare sobrietà, moderazione. Tanto più che quello era l’ingresso della dimora del cardinal Nardini. Un loggiato affrescato coi colori sarebbe stato indicato per un principe, avrebbe trasmesso un’immagine di lusso esagerata per un prelato. “Per il cardinale era opportuno invece mantenere un tono più pauperistico, diremmo oggi”, aggiunge Forcellino. Secondo il restauratore, è dato abbastanza per assodato che l’affresco vada datato al 1477, benché al momento ci troviamo ancora in fase di studio: il graffito con la data è importante per collocare l’affresco, ma sono ancora in corso le ricerche sui materiali e soprattutto le ricerche negli archivi, perché fino a oggi non è stato ancora trovato alcun documento che possa accertare il nome del pittore. Magari un documento d’ingaggio che attesti la committenza, una nota di pagamento, qualcosa del genere. Per adesso, al di là dei documenti relativi al palazzo, come l’atto di donazione alla confraternita del Salvatore e il testamento del cardinale, non è stato trovato niente che possa essere legato agli affreschi che decoravano il loggiato.

Il pittore ha lavorato con una tecnica singolare: su di una base preparatoria costituita da terra verde, l’artista ha steso pochi pigmenti per ottenere l’effetto d’un grande disegno lumeggiato, con le ombre e i mezzi toni definiti soltanto con poche velature viola, e la profondità accentuata dalle lumeggiature. “È una tecnica straordinaria perché su una base a fresco ci sono le lumeggiature bianche a calce e i mezzitoni che sembrano quasi una lacca”, dice il restauratore, che nota anche un’ulteriore particolarità: l’artista non riportò il disegno da un cartone preparatorio. “Lo aveva fatto a mano libera, come un disegno su un grande foglio, perché ci sono diversi aggiustamenti: per esempio nei vestiti, all’altezza del tallone. Tuttavia, nonostante ciò, l’artista dimostra una sicurezza straordinaria. E poi, la qualità dell’affresco, la vivacità delle figure, la precisione delle prospettive dimostrano che siamo di fronte a un pezzo importante”. Secondo Forcellino, il nome più probabile al momento dovrebbe essere quello del Perugino. Se non è Perugino, si può immaginare il nome d’un artista a lui vicino, o che avesse quanto meno in comune il suo retroterra culturale. Il pittore umbro nel 1479 è attestato a Roma e l’anno prima, a Cerqueto, aveva dipinto un san Sebastiano che, a parere di Forcellino, è accostabile alle figure di Palazzo Nardini soprattutto per il modo di costruire le immagini e per il tipo di lumeggiature: “È un Perugino ancora verrocchiesco, e queste lumeggiature sono proprio una scrittura. Uno può copiare un’immagine, ma il modo di scrivere le luci, il modo di costruire le figure con piccole pennellate, tutto questo va letto come un disegno, come uno di quei disegni su carta verde che si facevano nella bottega del Verrocchio”.

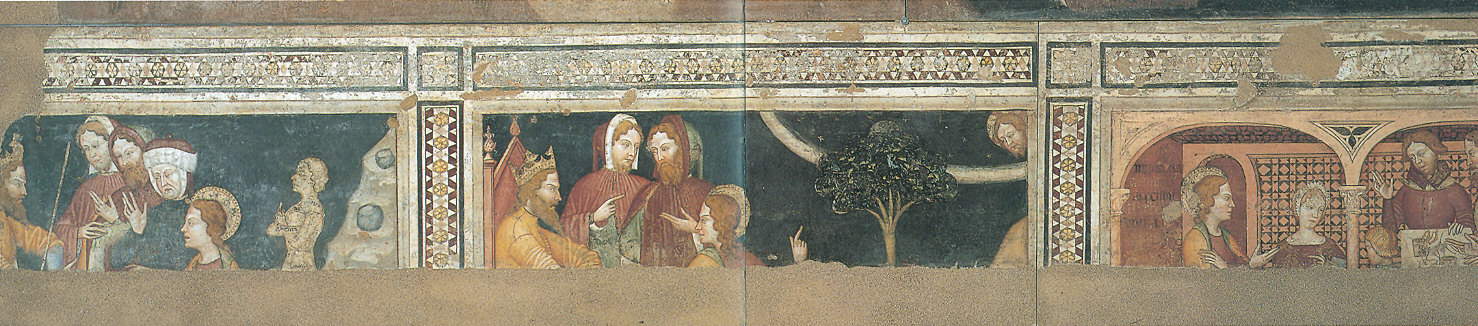

Altro nome da considerare potrebbe essere quello di Melozzo da Forlì, che era già stato del resto accostato agli affreschi rinvenuti al piano nobile (negli ambienti la cui altezza è stata di molto ridotta da successivi interventi di ristrutturazione), ampiamente illustrati nel 2018 da Stefano Petrocchi, allora direttore del Polo Museale del Lazio, nel corso di un convegno dedicato proprio a Palazzo Nardini. “Un momento della storia del grande Rinascimento romano degli anni Settanta che si compone e si svela a Palazzo Nardini”: così Petrocchi aveva definito quegli affreschi. C’è, intanto, un fregio, al cui centro compare lo stemma del cardinale, lo stesso che poi decora anche il portale sulla facciata di via del Governo vecchio. Lo stemma costituisce un ineludibile terminus post quem, dal momento che Stefano Nardini divenne cardinale nel 1473: gli affreschi, dunque, non possono precedere questa data. Il fregio, tipico della Roma degli anni Settanta del Quattrocento, per Petrocchi è riconducibile a Melozzo da Forlì, protagonista della pittura romana del tempo assieme ad Antoniazzo Romano: entrambi si resero protagonisti d’un recupero classicista che, nei grandi palazzi romani del Rinascimento, prevedeva questo tipo di decorazione a fregio.

Il fatto curioso è che sotto al fregio è stata scoperta una scena che appare stilisticamente molto lontana dalla decorazione che la sovrasta. I lacerti appaiono poco leggibili, ma alcune iscrizioni rinvenute già durante i primi restauri degli anni Duemila hanno consentito d’identificare le scene come quel che resta di episodi anch’essi veterotestamentari, tratti dal libro di Samuele. Petrocchi aveva già pubblicato queste scene nel Bollettino Telematico dell’Arte, in un articolo del 2006, nel quale attribuiva le immagini a un artista nordico, forse tedesco, un certo Petrus, attivo tra gli anni Sessanta e Ottanta del Quattrocento a Subiaco (si deve a lui il Giudizio universale datato 1466 che s’osserva nell’abbazia benedettina sublacense). È un artista legato a una figurazione marcatamente tardogotica, che niente ha a che vedere con il fregio che domina dall’alto le figure, né con la scena scoperta nel loggiato, per quanto si tratti sempre d’episodi del Vecchio Testamento.

Possiamo escludere che siano scene frutto d’una decorazione precedente e poi inglobata nel palazzo all’epoca della sua risistemazione, anche se brani di pittura ancor più antichi si sono conservati. La scoperta più recente è relativa proprio a un lacerto decorativo d’epoca medievale. L’affresco col convito di Baldassarre è riemerso agli inizi del 2024, mentre rimonta alle ultime settimane il rinvenimento di una singolare pittura che imita un paramento murario, e per la quale si può ipotizzare che si tratti di quel che resta d’una decorazione che precedeva i lavori di sistemazione di Palazzo Nardini che, s’è detto in apertura, è frutto dell’inglobamento di più immobili. Uno di questi immobili era proprietà di un certo Bartolomeo da Novara che possedeva in zona due case, entrambe munite di torre: il paramento è stato trovato in una parte dell’antica torre esterna della casa, inglobata da Nardini all’epoca dei lavori sul palazzo. È un intonaco grezzo, su cui gli antichi decoratori, nel Medioevo, hanno steso soltanto un poco di colore e hanno aggiunto segni per simulare dei mattoni. Ne risulta un finto bugnato, con conci dipinti in maniera semplicissima. Se n’è conservata una porzione ridotta, ma è comunque una testimonianza rilevante. “Quindi”, spiega Forcellino, “noi abbiamo qui il più antico paramento in finta pietra che si conosca a Roma. Si è salvato, non si sa perché e non si sa come, ma si è salvato”.

Sulle scene del “magister Petrus” si possono invece avanzare altre congetture. I modi che questo pittore dimostra tra gli anni Settanta e Ottanta del Quattrocento (l’ultima sua opera attestata è del 1483) sono del tutto compatibili con le scene di Palazzo Nardini: non è dunque da escludere che le scene di Palazzo Nardini appartengano a un ciclo voluto dallo stesso Nardini, che secondo Petrocchi potrebbe aver conosciuto il magister Petrus in diversi modi (forse lo incontrò in Germania all’epoca in cui Nardini ricoprì in zona l’incarico di protonotario apostolico, forse semplicemente lo conobbe in virtù della fama che Petrus aveva ottenuto a seguito delle imprese di Subiaco, dove l’artista tedesco ottenne quello che Petrocchi definisce un “monopolio decorativo”). Poi, per qualche ragione, il cardinale dovette virare verso artisti più avanguardisti, per così dire: si potrebbero spiegare in questo modo sia il fregio, sia la scena del convitto di Baldassarre nel loggiato. Certo è che sopravvive troppo poco per consentire ipotesi fondate sull’impresa decorativa del palazzo, sui contenuti del suo programma iconografico (il fatto però che tutti gli affreschi siano legati al Vecchio Testamento potrebbe essere indice d’un’unica progettazione). Si può fare giusto un’ipotesi sulla scena del convito di Baldassarre: all’epoca il problema della minaccia turca era particolarmente avvertito, tant’è che Pio II, nel 1464, s’era posto alla testa d’una crociata che, nei suoi intenti, avrebbe dovuto frenare l’avanzata degli ottomani (il progetto fallì perché il pontefice morì ad Ancona poco prima di partire). Stefano Nardini era stato tra i consiglieri che l’avevano aiutato a organizzare la spedizione, e anche se erano trascorsi diversi anni da quell’evento, è probabile che il cardinale volesse stabilire comunque un paragone tra i babilonesi distruttori del Tempio di Gerusalemme e i turchi che minacciavano a quel tempo la cristianità.

Il cantiere di restauro si avvia adesso alle sue battute finali. La fine dei lavori è prevista per luglio di quest’anno. Chi visiterà il palazzo, potrà vedere un edificio recuperato filologicamente, con gli ambienti coperti da tinte realizzate direttamente in cantiere, senza ripristini in stile ma al contempo senza interventi che vadano a snaturare la struttura e la storia del palazzo. Già adesso, chiunque passi da via del Governo vecchio può vedere la facciata e il portale ripuliti dallo sporco e dalla tinta rossa aggiunta nell’Ottocento. L’apertura è prevista per fine anno: lo ha detto a gennaio, in un’intervista a Repubblica, l’asset manager del gruppo proprietario di Palazzo Nardini, Andrea Mei: “Ci siamo accostati a questa restituzione di bellezza con rispetto e grande senso di responsabilità. A lavori ultimati, senz’altro entro il 2025, Palazzo Nardini e i suoi tesori saranno finalmente a disposizione della città e dei romani”. Non rimane che aspettare.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.