Le nom de Marino Marini est associé à un sujet bien défini aux origines très anciennes : le cavalier à cheval sur sa monture. On sait aujourd’hui que la domestication de l’élégant équidé a eu lieu il y a environ 5 500 ans en Asie centrale et que, depuis lors, une relation très profonde s’est établie entre l’homme et le cheval. Dociles et forts, grands et splendides, ces animaux ont pendant des millénaires aidé l’homme dans les travaux des champs, participé aux batailles, servi au transport, au sport et au divertissement, rôle auquel la société occidentale contemporaine les a aujourd’hui relégués. Même sur le plan symbolique, le couple cheval-cavalier est solidement établi et sa représentation dans les arts visuels évoque presque toujours les thèmes de l’héroïsme, du triomphe et de la puissance : la Statue équestre de Marc Aurèle, la Gattamelata de Donatello, le Louis XIV du Bernin, pour ne citer que des exemples d’époques et de styles différents, en sont la preuve évidente. Marino Marini était déjà un artiste reconnu lorsqu’en 1934, il visita Bamberg et y reçut la révélation qui marqua le chemin de sa production : il fut frappé par le Chevalier de Bamberg, une sculpture située sur un pilier dans le chœur de la cathédrale et datant d’avant 1237, c’est-à-dire de l’apogée de l’ère gothique. Contrairement à la plupart des monuments équestres plus connus, les chevaliers de Marini ont une connotation anti-héroïque qui les éloigne profondément du triomphalisme rhétorique typique de l’époque fasciste, époque à laquelle les premiers exemplaires ont été réalisés, et même le thème est, à y regarder de plus près, très éloigné des canons de l’époque contemporaine.

À Arezzo, après deux expositions importantes comme Afro. Dalla meditazione su Piero della Francesca all’Informale et Vasari. Il teatro delle virtù, il a été décidé de rendre hommage à Marino Marini avec une exposition organisée par Alberto Fiz et Moira Chiavarini et répartie entre la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea et la Fortezza Medicea. L’exposition entend compléter une triangulation, bien que temporaire, entre les deux plus importants noyaux de conservation de l’œuvre de Marini, à savoir Pistoia (siège de la Fondation Marino Marini) et Florence avec son Musée Marino Marini, deux institutions qui ont prêté la quasi-totalité des œuvres exposées, dont certaines ont été retirées de dépôts et donc rarement vues par le public. Même l’ouverture de l’exposition a un fort accent toscan : si la première œuvre rencontrée est l’Autoportrait de 1929, utile pour visualiser le visage de l’artiste, se détache ensuite la Zuffa di cavalieri de 1927, un dessin des Offices dans lequel résonnent clairement les scènes de bataille représentées par Piero della Francesca dans la chapelle Bacci de l’église San Francesco, qui est également adjacente au lieu de l’exposition. Ce qui frappe dans cette carte, c’est la date d’exécution du dessin, presque contemporaine de la publication de la première monographie de Roberto Longhi sur le peintre de San Sepolcro. D’ailleurs, pour Marini, la référence à Piero s’impose dès ses débuts, comme en témoigne le tableau Les Vierges de 1916 qui, outre l’attestation de son talent précoce, exprime une réflexion sur la structuration formelle du maître du XVe siècle.

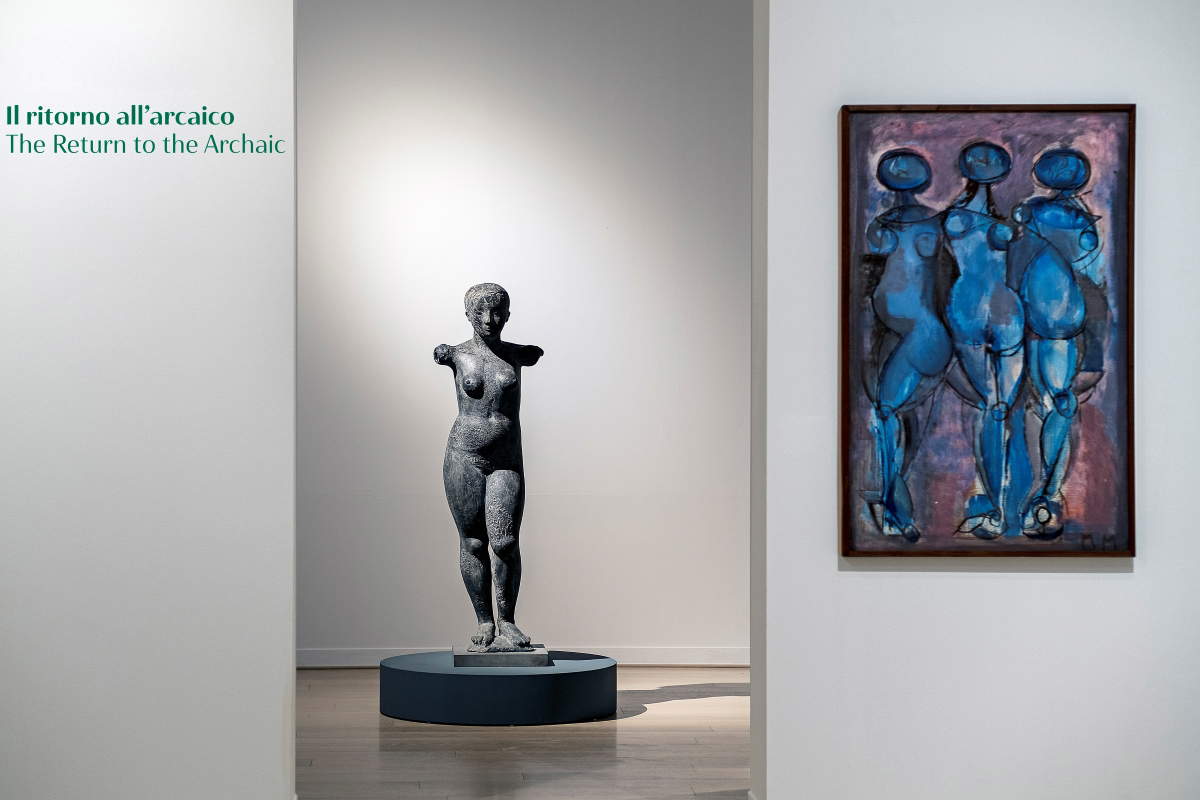

La disposition de l’exposition dans les espaces de la Galerie est basée sur un critère thématique, fonctionnel pour comprendre le choix des sujets préférés de Marini et pour suivre les changements stylistiques, ainsi que l’évolution qui, partant d’une construction classique, transforme progressivement les figures, jusqu’à arriver à la poétique de l’Informel. En parlant de racines qui remontent à l’Antiquité, une petite salle expose quelques pièces de l’artiste (par exemple le Torse de femme en plâtre de 1929 et la Giovinetta de 1938, mutilée des bras comme une découverte archéologique) qui manifestent son inspiration pour la sculpture archaïque et en particulier pour la sculpture étrusque. Pour réfuter cette affirmation, une vitrine présente une petite tête en terre cuite provenant du musée archéologique d’Arezzo et une série de publications relatives aux fouilles de Catona menées à Arezzo dans les premières décennies du XXe siècle, probablement connues de Marino Marini. “Je regarde les Étrusques pour la même raison que tout l’art moderne s’est retourné, en sautant le passé immédiat, vers l’expression la plus authentique d’une humanité vierge et lointaine. La coïncidence n’est pas seulement culturelle, mais nous aspirons à une élémentarité de l’art”, a déclaré l’artiste. Par ailleurs, le petit bronze représentant un Boxer de 1935 se réfère également à l’époque préclassique, et il est inévitable de penser à l’intense Boxer au repos (IVe siècle av. J.-C.) du Musée national romain.

Dans la section consacrée aux Pomones, on déambule autour de ces créatures mythologiques que Marino Marini a modernisées sur la base stylistique du XXe siècle, tout en conservant une forte approche classique ; on y trouve également des reliefs et des peintures qui multiplient la féminité des Pomones et la déclinent dans le thème des Trois Grâces ou des Cariatides. Les grandes sculptures côtoient les petits bronzes et surtout la peinture, qui a toujours été pour l’artiste la prémisse de tout résultat créatif, ainsi qu’un moyen d’étudier les volumes de ses figures : “C’est la couleur qui me fait toujours commencer. Je commence toujours par la peinture [...]. On ne peut pas isoler ma sculpture, c’est aussi une expérience de la couleur”, dit un panneau citant Marini lui-même. Et la symbiose est incontestable, comme le prouvent de nombreuses juxtapositions efficaces tout au long de la visite.

Ce n’est certes pas la première fois que des œuvres de sculpture et de peinture de l’artiste de Pistoiese sont réunies dans une exposition : ce fut le cas, par exemple, lors des expositions Manzù/Marino. Gli ultimi moderni (Fondazione Magnani Rocca, 2014) et Marino Marini. Arcane fantasies (Aoste, Forteresse Bard, 2024). À Arezzo, cependant, les peintures jouent également un rôle important grâce à ce que l’on appelle la “quadreria”, un haut mur entièrement recouvert de peintures que l’on peut admirer aussi bien d’en bas que du balcon du deuxième étage, auquel on accède après avoir rencontré le noyau d’acrobates, de jongleurs et de danseurs, des figures qui évoquent l’humanité dans l’exercice quotidien de leur métier et qui permettent à Marini de figer l’instant qui précède le mouvement.

La galerie que nous venons d’évoquer abrite également un joyau : le moulage préparatoire en plâtre du célèbre cavalier qui regarde toujours le Grand Canal depuis la terrasse de la collection Guggenheim à Venise. L’œuvre est racontée par l’épouse du sculpteur : "En 1949, Peggy Guggenheim a demandé le prêt d’une œuvre pour l’exposition de sculptures au Palazzo Venier à Venise. Elle a été tellement impressionnée par le cheval et le cavalier aux bras tendus qu’elle l’a acheté. Lorsque Marino la vit si bien placée devant le Palazzo sur la lagune, il lui donna le titre d’" Ange de la ville". Sa compagne Mercedes Maria Pedrazzini (figure idéalisée et même rebaptisée Marina par son mari pour en faire “une partie de lui-même”, comme l’explique Alberto Fiz) est l’une des protagonistes de la série de portraits exécutés par Marini, dans lesquels le niveau de recherche psychologique et l’implication émotionnelle l’emportent sur le rendu des traits somatiques : dans l’exposition, les deux portraits de Marina sont suivis par les têtes de Fausto Melotti, Jean Arp, Igor Stravinsky, Massimo Campigli et d’autres, puis par Filippo De Pisis, qui a d’ailleurs été le premier à consacrer une monographie à Marini. Il y a aussi le célèbre portrait de Marc Chagall qui n’a pas apprécié l’œuvre, y voyant des accents presque caricaturaux, et qui a d’ailleurs déconseillé à l’auteur de la publier.

Le deuxième étage de la galerie se concentre surtout sur les Chevaliers et leurs métamorphoses, qui ont décomposé leurs formes sur la base de matrices post-cubistes (l’impact du Guernica de Picasso est indiscutable) jusqu’à atteindre l’apogée de la dissolution dans les Hurlements. Alberto Fiz explique : "Dans les années 1930, les Cavalieri de Marini sont des œuvres d’un équilibre absolu, dans lesquelles l’élément horizontal, le cheval, dialogue parfaitement avec l’élément vertical, l’homme. Peu à peu, cependant, après la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, cette relation se modifie et de fortes tensions se créent entre les deux éléments, au point de dépasser l’image figurative et d’arriver aux Miracles, aux Guerriers, aux Compositions et aux Cris, qui constituent de véritables cris de douleur. Il s’agit d’une transformation avec laquelle Marino participe au drame de l’homme, et il le fait en développant un chemin avec des éléments qui se séparent : le cavalier est désarçonné et le cheval semble pointer vers le ciel, comme il le dit lui-même“. À cet égard, le commissaire fait également allusion à un lien entre la poétique de Marini et le courant du Spatialisme : le sculpteur, dit Fiz, a explicitement déclaré à plusieurs reprises son intention de ”percer la croûte terrestre“ et ”même d’aller dans la stratosphère“, à la recherche d’un lien profond entre l’homme et le cosmos. ”Le cavalier est donc son icône la plus célèbre, qui de monument équestre devient un facteur fondamental d’une contemporanéité de plus en plus fragile, de plus en plus problématique et inquiétante". Ce n’est pas un hasard si un Miracle de 1953 a été choisi comme monument aux morts pour une place de Rotterdam et si, en 1955, une grande Composition a été commandée à Marini par la municipalité de La Haye comme monument colossal aux horreurs du conflit ; sur sa base, le sculpteur a gravé : “Elle a été construite, elle a été détruite et un chant de désolation est resté sur le monde”.

Dans ces sections de l’exposition d’Arezzo, le rapport avec la peinture est également très étroit, et l’on notera en particulier le très équilibré Gentleman à cheval de 1938, le Troubadour de 1950 où le rouge du cavalier, bras tendus, charge les personnages avec énergie tandis que la tête du cheval pointe vers le haut, et enfin Guerrier, une huile sur toile de 1960 qui, si elle n’est pas contextualisée, pourrait certainement être interprétée comme un excellent exemple de peinture informelle.

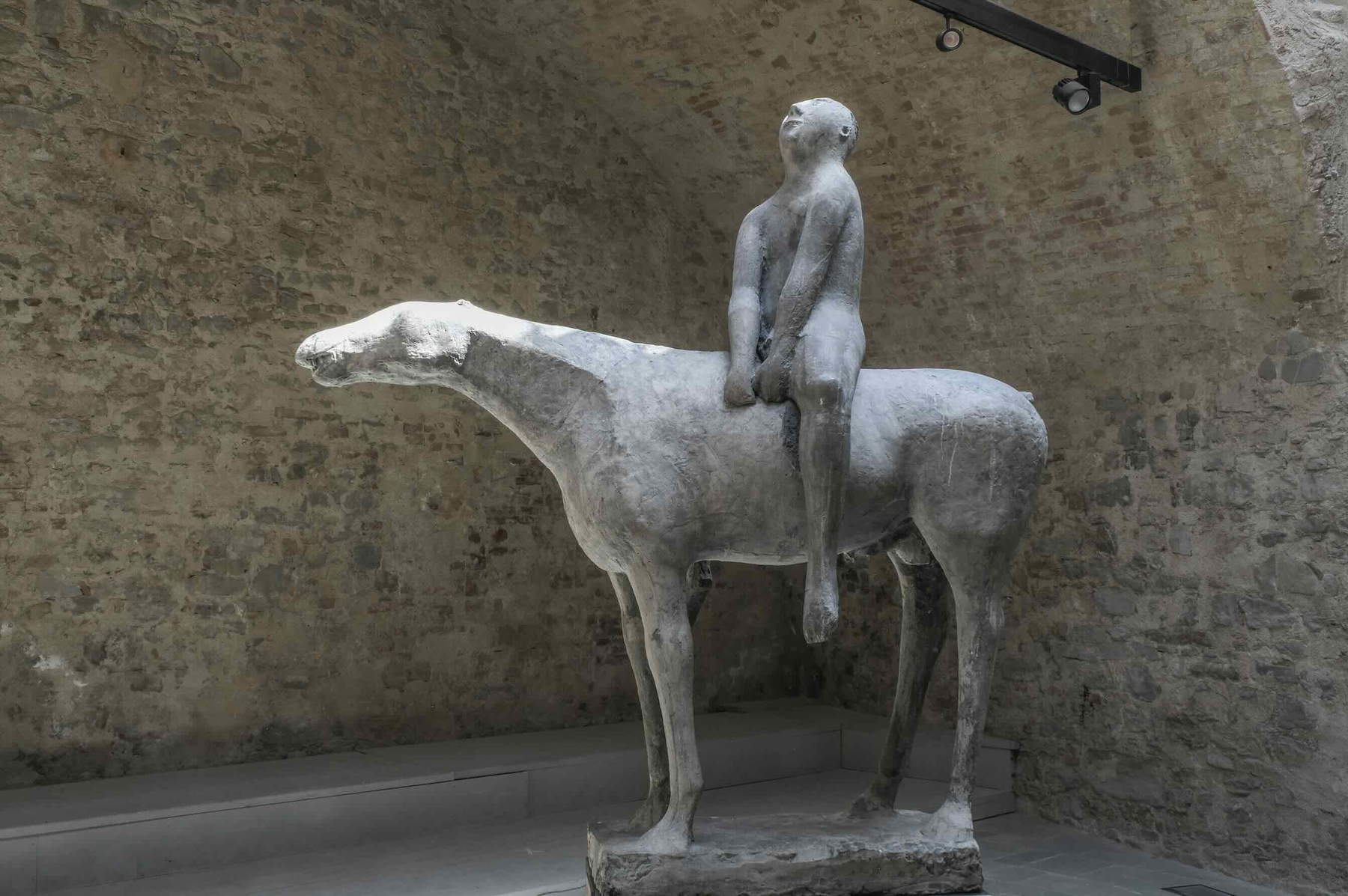

Dans l’imposante Fortezza Medicea, une vue étonnante se déploie grâce à une dizaine d’œuvres monumentales qui retracent le processus créatif de Marino Marini, d’un Cavaliere en béton, avec son aspect poussiéreux et presque “doux”, à la Pomone allongée qui, sans se soucier de l’environnement, est en train de s’effondrer sur elle-même.d’un Cavaliere en béton, avec son aspect poussiéreux et presque “mou”, d’une Pomone allongée qui, sans ses bras, se tient en équilibre précaire, jusqu’à l’androgyne Jongleur de 1946, qui nous semble être une synthèse de la Pietà Rondanini de Michel-Ange, tout à fait dans l’esprit du XXe siècle.

Le sous-titre du projet d’exposition à Arezzo est “En dialogue avec l’homme” et Fiz en explique à nouveau le sens : “Contrairement à une grande partie de l’art contemporain de la seconde moitié du XXe siècle, qui a toujours été quelque peu algide et froid par rapport aux besoins primaires, on perçoit dans l’œuvre de Marino Marini un haut degré d’empathie et une capacité marquée à toucher les émotions et les sentiments. Il s’agit également d’une œuvre existentielle par rapport à l’autre grand sculpteur du XXe siècle, Alberto Giacometti, mais contrairement à ce dernier, qui était lié à l’aliénation de l’individu, Marini adopte une position différente, participative, relationnelle et jamais cynique. Sa souffrance n’est jamais une résignation, il y a toujours de l’espoir, même dans ses dernières œuvres”. Il s’agit donc d’un art profondément humain.

Strictement monographique, l’exposition se distingue par la sélection rigoureuse des œuvres, environ 120 au total, qui offrent un aperçu de la poétique de Marino Marini des années 30 au début des années 70, en illustrant également les nombreuses techniques et les différents matériaux utilisés par l’artiste : il y a en effet des sculptures en bois, en plâtre, en céramique et, comme on peut le voir ci-dessus, même en ciment ainsi que, évidemment, en bronze, parfois polychromes. Le plan de l’exposition est essentiel et doté de divers panneaux didactiques qui aident le visiteur à s’orienter entre les époques et les thèmes. Le choix de placer les sculptures monumentales dans la Fortezza Medicea est également plus qu’appréciable : l’effet est si suggestif qu’il donne l’impression que les œuvres ont été réalisées spécialement pour ces salles et la lumière qui tombe d’en haut en accentue la théâtralité ou le drame, comme c’est le cas pour les Miracles. Il est cependant dommage qu’au moment où nous écrivons cet article, il n’y ait toujours pas de trace de catalogue, une absence assez inexplicable si l’on considère que l’exposition, organisée par la municipalité d’Arezzo et la Fondazione Guido d’Arezzo, a été conçue par l’association culturelle Le Nuove Stanze et par la maison d’édition Mainz.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.