Quali sono gli oggetti che consentono di capire la complessità, la spiritualità e la raffinatezza del popolo etrusco? In breve: è possibile stilare un elenco di dieci oggetti per capire gli etruschi? Ci abbiamo provato. Urne cinerarie e bronzetti votivi che raccontano la vita quotidiana, i riti funerari e il viaggio nell’aldilà, oppure capolavori della scultura di straordinaria fattura che mostrano la fusione tra tradizione etrusca e influssi greci e romani, e ancora opere di oreficeria, lampadari votivi e strumenti per la vita di tutti i giorni. Ma non solo: ci sono anche oggetti dalle funzioni simboliche e rituali, oppure ancora arnesi che raccontano la vita familiare di questo popolo, che rivelano credenze, gerarchie sociali e pratiche rituali, che mettono in luce l’eleganza, la cura del dettaglio e l’innovazione tecnica degli artigiani etruschi. Visitare i musei che conservano i reperti etruschi significa entrare in contatto diretto con una civiltà che seppe unire estetica, simbolismo e vita quotidiana in opere capaci di parlare ancora oggi. Ecco quali sono le opere che possono raccontarci meglio di altre questo popolo.

Il Museo Guarnacci di Volterra, tra i più antichi musei pubblici d’Europa, conserva una delle raccolte più vaste di urne cinerarie ellenistiche dell’Etruria, dimostrazioni della raffinata aristocrazia di Velathri, ovvero la Volterra etrusca. Molti reperti raffigurano scene di congedo funebre e il viaggio verso l’aldilà, temi tipicamente etruschi che mostrano il saluto tra vivi e defunti e il percorso nell’oltretomba, compiuto a piedi, a cavallo o su carri. Alcune urne illustrano il carpentum, il carro a due ruote destinato alle donne nobili, mentre altre rappresentano il defunto accompagnato da parenti, servitori o figure demoniache come “Charun”, mostro dal viso deforme e armato di un pesante martello. I bassorilievi e i volti dei defunti restituiscono l’eleganza e il fascino del mondo etrusco, raccontando affetti, vita quotidiana e credenze sull’aldilà. La collezione del Museo Guarnacci, organizzata fin dal 1877 secondo i soggetti scolpiti sui coperchi e sulle casse, permette di comprendere le usanze funerarie e il ruolo simbolico dei rituali nella cultura etrusca.

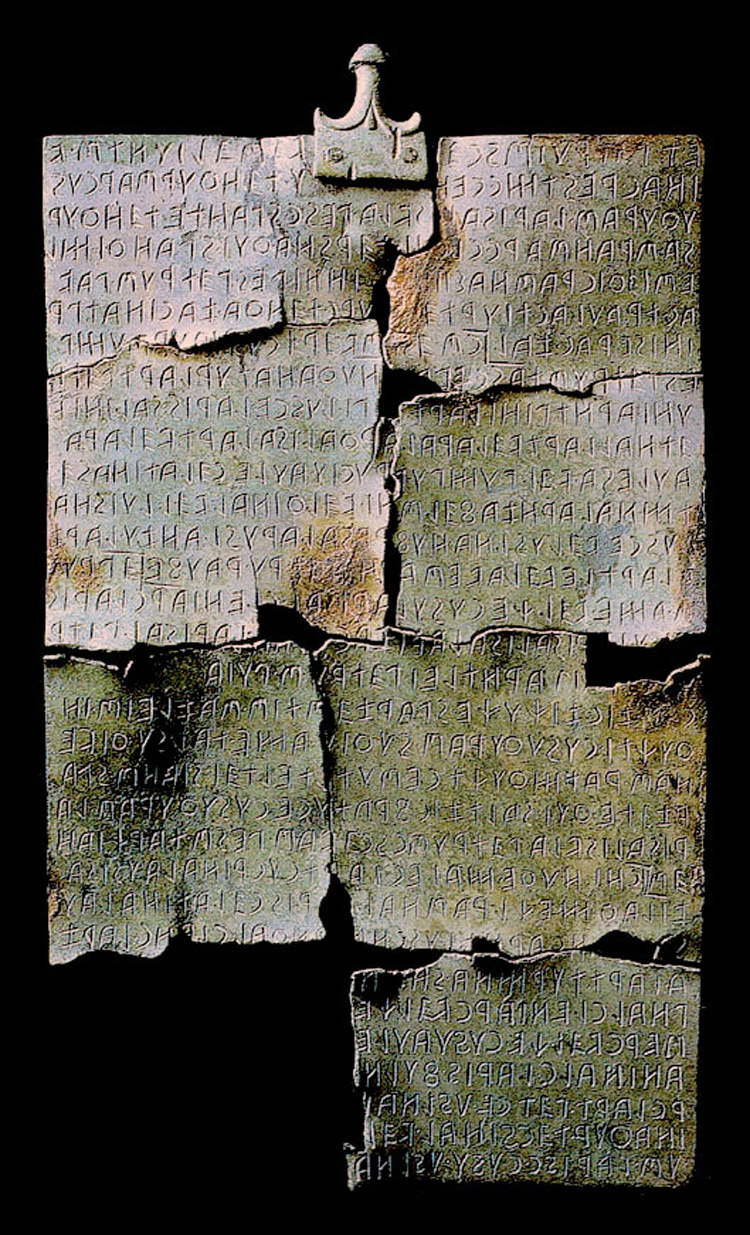

La Tabula Cortonensis, scoperta a Camucia, frazione di Cortona (Arezzo), e oggi conservata al MAEC - Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona, contiene circa duecento parole distribuite su trentadue righe sul fronte e otto sul retro. Interessante per il suo contenuto e per lo stile di scrittura etrusco, mostra come gli etruschi non separassero le parole con spazi, bensì le unissero tutte, dividendo il testo tramite punti posti a metà altezza delle lettere. L’interpretazione prevalente la considera un atto notarile per la compravendita di una proprietà, risalente al II secolo a.C., emanato dallo “zilath mechí rasnai”, magistrato principale simile al pretore romano. La tavola, giunta in sette dei suoi otto frammenti, registra come acquirenti tre membri della famiglia Cusu, Velche, Laris e Lariza, e come venditore un ricco mercante d’olio di umili origini, Petru Scevas. La compravendita avvenne tramite il rito (diffuso anche presso i romani) dell’in iure cessio, un finto processo in cui il venditore rinunciava implicitamente alla proprietà.

La Chimera di Arezzo rappresenta uno dei capolavori più conosciuti dell’arte etrusca (seppure, qui, molto influenzata dall’arte greca: ecco un approfondimento su quest’opera fondamentale), attribuibile ai primi decenni del IV secolo a.C. e oggi accoglie i visitatori al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. La sua scoperta avvenuta nel 1553, registrata negli Atti e deliberazioni del partito dei priori e del consiglio generale del Comune di Arezzo con la definizione “insigne Etruscorum opus” (“insigne opera degli etruschi”), rivelò subito un manufatto di natura votiva: sulla zampa anteriore destra compare infatti l’iscrizione “TINSCVIL”, dedicazione al dio Tin, equivalente etrusco di Giove. L’identificazione della creatura richiese tempo, poiché la coda serpentiforme venne recuperata più tardi e integrata nel Settecento dallo scultore Francesco Carradori. Il confronto con fonti classiche e con alcune monete permise infine di riconoscere il mostro citato da Omero, formato da leone, capra e serpente. La vigorosa anatomia, definita da muscoli tesi e vene affioranti, si unisce a una testa leonina dal carattere più arcaico e conferisce alla Chimera il profilo di un’opera raffinata, frutto di artigiani di straordinaria perizia.

Scoperto casualmente nel 1840 nella campagna cortonese, il lampadario etrusco di Cortona entrò rapidamente a far parte della raccolta accademica di Cortona, dove resta ancora adesso uno dei pezzi più importanti. Proveniente da un santuario di notevole importanza, fu realizzato intorno alla metà del IV secolo a.C. in officine dell’Etruria interna, probabilmente orvietane. La base presenta decorazioni figurative e motivi fitomorfi, con al centro un gorgoneion caratterizzato da riccioli bipartiti sulla fronte e una bocca aperta con lingua pendente, circondato da piccoli serpenti intrecciati scolpiti a mano. Lungo i bordi si alternano rilievi di volti di Acheloo e sedici beccucci, destinati alla combustione dell’olio lampante mediante stoppini. Una targa, aggiunta successivamente ma rinvenuta insieme al manufatto, indica la consacrazione o riconsacrazione del lampadario, offrendo testimonianza dell’uso del riuso nelle antiche civiltà. Il lampadario di Cortona serviva probabilmente per scopi rituali ed è un oggetto fondamentale per capire la raffinatezza degli oggetti che venivano usati per scopi cultuali.

Il Museo Etrusco Guarnacci di Volterra custodisce un patrimonio straordinario di bronzetti votivi e oggetti della vita quotidiana, e offre uno spaccato unico sulla civiltà etrusca. Tra le opere più note spicca l’Ombra della Sera, una figura maschile slanciata ed enigmatica che è quasi diventata un simbolo della città. Le collezioni del museo, e la stessa Ombra della Sera, raccontano la spiritualità di un popolo che concepiva l’aldilà come una prosecuzione della vita terrena, accompagnando il defunto con riti e oggetti destinati a sostenerlo. La famosa statuetta in bronzo, alta circa 50 cm, si distingue per la forma estremamente allungata e sottile; secondo la tradizione, il nome le sarebbe stato attribuito da Gabriele D’Annunzio, che vi riconobbe le lunghe ombre che si allungano al tramonto.

La fibula in oro conservata al MAEC – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, databile al secondo quarto del VI secolo a.C., rappresenta un esempio straordinario di oreficeria etrusca, arte nella quale questo popolo raggiunse una spiccata raffinatezza e una grande maturità. L’arco è modellato come una pantera accovacciata, resa con grande plasticità, mentre la staffa rettangolare e allungata integra molla e ardiglione in semplice filo d’oro, terminando con la protome (la parte frontale del corpo dell’animale, ossia testa e collo) della pantera. Il bordo inferiore è rifinito da un filo zigrinato articolato in due rotelle, e la parte superiore della staffa mostra, a granulazione, il cosiddetto Albero della Vita. Rinvenuta nel corredo della tomba 1 del Tumulo II del Sodo, la fibula testimonia l’abilità degli artigiani etruschi e la loro capacità di coniugare funzionalità e raffinata decorazione.

Il Museo Nazionale Etrusco di Chiusi (Siena) venne fondato nel 1871, poco dopo l’Unità d’Italia, per accogliere i numerosi reperti restituiti dal territorio chiusino, a lungo oggetto di depredazioni. Tra gli oggetti più rilevanti della collezione spicca la grande Sfinge, databile al VI secolo a.C., realizzata in pietra fetida, così chiamata per il caratteristico odore di zolfo. Scoperta nel XIX secolo, la statua, che testimonia anche la fusione tra cultura etrusca e cultura greca, fu donata al museo dal conte Ottieri della Ciaja. Raffigura un essere metà leone e metà umano, destinato ad accompagnare il defunto nell’oltretomba. Oggi è considerata uno dei simboli del museo e rappresenta un esempio straordinario della funzione funeraria e simbolica di parte della scultura etrusca.

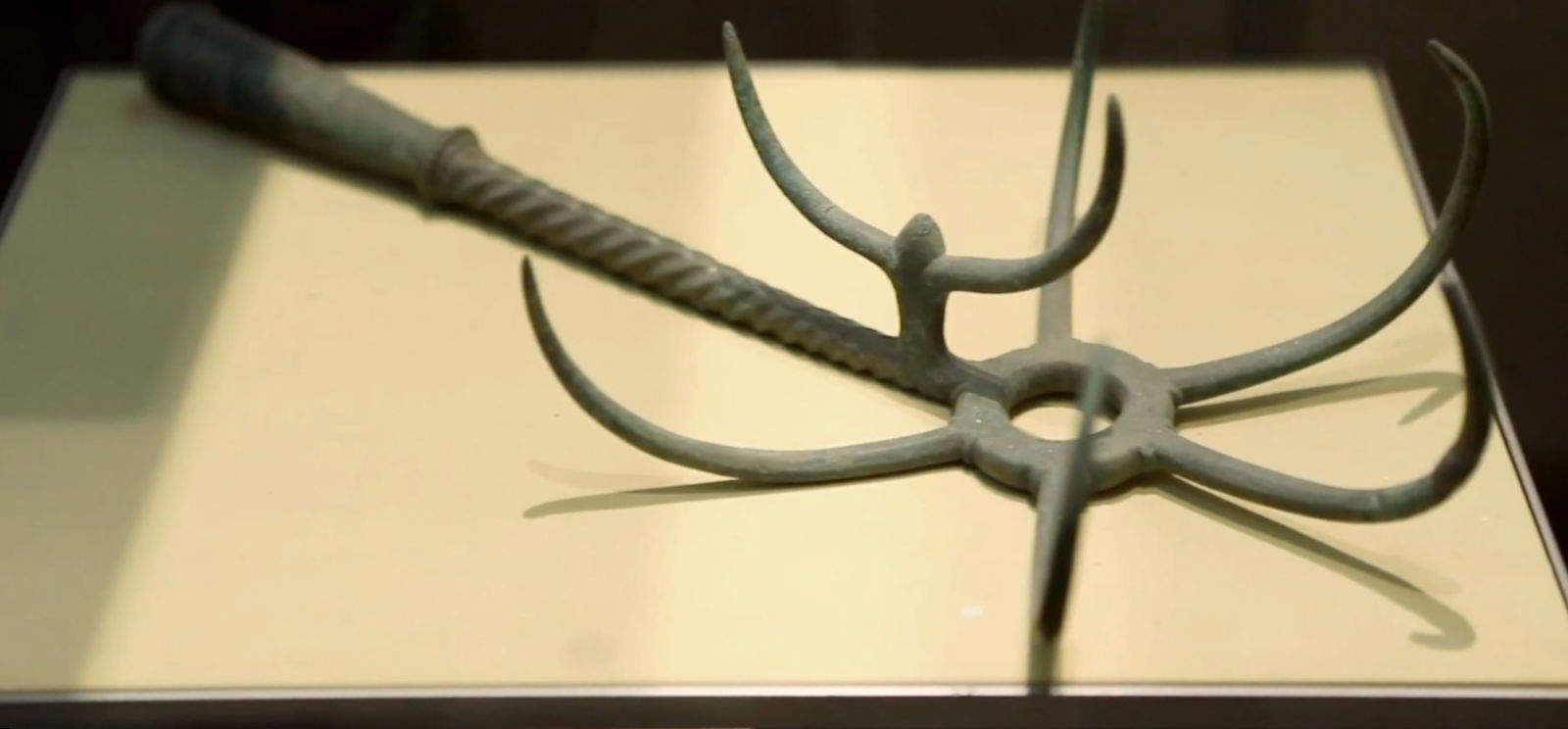

Nel VII secolo, i principi etruschi scoprono che in Oriente esistono modi più raffinati di preparare e consumare la carne. Tra gli strumenti adottati spicca il graffione, antenato del barbecue e della raclette, con il quale si arpiona la carne e la si immerge in acqua bollente fino alla cottura desiderata. L’uso del graffione non ha solo una funzione pratica, ovvero cucinare carni pregiate, ma spesso diventa anche un segno di prestigio e potere, un modo per affermare la propria importanza davanti agli altri. Il graffione testimonia quindi non solo le tecniche gastronomiche etrusche, ma anche le dinamiche sociali legate al banchetto. L’opera è conservata al MAEC di Cortona, dove documenta l’abilità e il gusto raffinato di un popolo che seppe trasformare la cucina in un gesto di distinzione.

Al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma si trova il famoso Sarcofago degli Sposi, emblema del museo e chiave per interpretare il rapporto tra uomo e donna nella cultura etrusca. La sua storia si lega a Felice Barnabei, fondatore dell’istituzione, che acquistò per 4.000 lire i frammenti di terracotta poi ricomposti in un capolavoro di circa 2.500 anni fa. L’opera, ricavata da oltre quattrocento pezzi, costituisce un’urna destinata ai resti dei defunti. La coppia scolpita appare distesa su un letto (kline) con il busto eretto, in un atteggiamento tipico del banchetto. L’uomo avvolge con il braccio destro le spalle della donna e i due volti, caratterizzati dal sorriso arcaico, si sfiorano. La posizione delle mani allude invece a oggetti oggi scomparsi, forse una coppa o un piccolo vaso. Il tema del banchetto, mutuato dal mondo greco come segno di prestigio, emerge anche nel contesto funerario etrusco. Rispetto alla tradizione greca risulta innovativa la presenza della donna accanto al partner in ruolo paritario, figura che, con eleganza e sicurezza, sembra dominare la scena: la donna, infatti, nel mondo etrusco godeva di una libertà e di una indipendenza che erano sconosciute alle altre civiltà vicine, come quella greca o quella romana (qui un approfondimento sulla donna etrusca).

L’Arringatore è una statua a grandezza naturale che raffigura un uomo in toga, così chiamata per la tipica posa oratoria, e rappresenta l’unica grande scultura giunta fino a noi dell’ultima fase dell’arte etrusca, databile tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C., epoca in cui la cultura etrusca già avvertiva l’influsso di quella romana. Il bronzo è conservato al Museo Archeologico di Firenze e fu rinvenuto intorno al 1573 a Sanguineto, nei pressi del lago Trasimeno. La figura mostra un personaggio virile in piedi, avvolto in pallio e toga, indumenti tipici della cultura romana, con calzari alti, nel gesto composto e dignitoso del braccio destro alzato, tipico della retorica pubblica. Un’iscrizione dedicatoria sul lembo della toga permette di identificarlo nel notabile etrusco Aulo Metello che aveva tuttavia ottenuto la cittadinanza romana (l’élite etrusca, infatti, non scomparì del tutto dopo che Roma estese la sua influenza sull’Etruria). Secondo l’archeologo Pericle Ducati, l’opera risale a un’Etruria ormai romanizzata dopo il 100 a.C.; l’accademico Olof Vessberg vi inoltre riconosce influssi del realismo ellenistico che caratterizzò la ritrattistica della metà del II secolo a.C. ed è comune sia all’arte etrusca sia all’arte romana del periodo. La lunghezza della toga e lo stile della testa, con capelli corti e netti, rimandano alla figura virile del sarcofago di Afuna a Palermo, datato tra il 150 e il 100 a.C.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.