Sappiamo dai suoi taccuini che Giovanni Battista Cavalcaselle, nel 1866, era a Lodi. Per uno studio sul campo, fondamentalmente: una ricognizione di tutto quello che sarebbe confluito prima nella History of Painting in North Italy, scritta assieme a Joseph Archer Crowe e pubblicata nel 1871, e poi nella Storia della pittura in Italia. Due testi fondanti della critica d’arte moderna. Sappiamo che, a Lodi, Cavalcaselle visitò tutto quello che c’era da visitare. Gl’interessavano soprattutto le opere dei Piazza, la dinastia di pittori lodigiani che tra Quattro e Cinquecento avevano dato avvio a una vivace, significativa scuola locale con esiti che avrebbero coinvolto ampie aree della Lombardia. Sappiamo, per il fatto che le sue considerazioni sono poi confluite nella History of Painting in North Italy, che Cavalcaselle aveva inseguito anche un oscuro pittore di fine Quattrocento, che aveva ribattezzato “Giovanni della Chiesa”, nome ch’è tutt’oggi rimasto appiccicato a questo “Maestro Giovanni” indicato dalle fonti e del quale non conosciamo ancora il nome completo. Lo aveva poi trovato dentro la chiesa di San Lorenzo, ritenendo che fosse sua, e di suo fratello Matteo, la compostissima Natività che s’incontra nella prima cappella di sinistra, appena entrati. Un affresco di cui Cavalcaselle aveva apprezzato l’“esecuzione straordinariamente accurata”, squisita opera d’uno di quei tanti petit-maîtres che all’epoca s’aggiravano per il piano padano coprendo di pitture chiese, dimore, cattedrali e che oggi sono piombati nell’oblio, un po’ perché poco hanno lasciato, un po’ perché poco ormai c’interessano. Sono lì. Sugl’intonaci scrostati dei muri di provincia, dentro le sale ammuffite d’un palazzo sbarrato, nel silenzio fragile d’una chiesa buia, frammenti d’una società che attribuiva un’importanza fondamentale all’arte, tracce sbiadite d’un passato che oggi è buono tutt’al più per qualche visita guidata.

La cappella che accoglie questa Natività sostanzialmente dimenticata (per chi dimostra prudenza e la ritiene genericamente opera di “scuola lombarda”, vale ancora l’attribuzione di Cavalcaselle), e che dagli anni Cinquanta del secolo scorso è diventata il battistero della chiesa di San Lorenzo, ha subito tante modifiche nei secoli: oggi vediamo i risultati dei lavori che la Confraternita della Concezione, titolare in antico della cappella, commissionò a diversi artisti e architetti tra Cinque e Seicento con l’idea d’aggiornarne l’aspetto. Ne è risultato un pastiche di grottesche cinquecentesche e stucchi barocchi che hanno anche obliterato gli affreschi della parete di fondo: oggi si vedono soltanto alcuni rimasugli. Per chi volesse avere un’idea di cosa intendano gli storici dell’arte quando parlano di “stratificazione”, la cappella del Battistero di San Lorenzo a Lodi offre una delle evidenze forse più concrete che si possano trovare in giro per la Lombardia. La stessa Natività, volendo scender nei dettagli, non è più al suo posto: nel 1970 è stata strappata da Pinin Brambilla, la restauratrice cui dobbiamo il memorabile intervento sull’Ultima Cena di Leonardo da Vinci in Santa Maria delle Grazie, è stata trasportata su cartone e poi risistemata lì, nella sua cappella, al centro dell’altare secentesco. Ma tutta la chiesa di San Lorenzo è un continuo, soverchiante accumulo d’immagini che sembra vogliano contraddirsi le une con le altre.

Ci sono, intanto, i materiali di reimpiego. Girando lungo le navate si noteranno facilmente alcuni capitelli strani, rovinati, non pertinenti: sono quelli che i lodigiani recuperarono dalle macerie della Laus Pompeia romana, rasa al suolo dai milanesi nel 1158. L’attuale Lodi venne fondata il 3 agosto di quell’anno da Federico Barbarossa, poco lontano dall’antica città distrutta e diventata una sorta d’enorme cava a cielo aperto. La costruzione di San Lorenzo era cominciata l’anno dopo, e i parrocchiani tengono a sottolineare, tra la storia e la leggenda, che i lavori finirono prima di quelli del Duomo, che erano partiti l’anno prima, contestualmente alla fondazione della città: San Lorenzo è dunque, con tutta probabilità, la chiesa più antica di Lodi. Ci sono poi le sopravvivenze. Un paio d’affreschi sulle colonne che dividono la navata centrale dalle laterali: una Madonna col Bambino e sant’Anna cinquecentesca, e una Madonna addolorata col Cristo morto che pare invece precedente e ripete uno schema iconografico piuttosto diffuso nella piana del Po. Lungo l’arcone della cappella del Crocifisso, gli affreschi coi Fioretti di san Francesco che una donatrice, certa Margherita Sangalli Carpani, aveva fatto eseguire nel 1565. Qua e là brani d’affreschi trecenteschi, talvolta in situ, talaltra strappati ed esposti come fossero quadri, stessa sorte peraltro subita dal grande affresco della Madonna col Bambino, santa Lucia e santa Caterina d’Alessandria che Francesco Carminati, detto il Soncino, allievo dei Piazza, dipinse tra il 1540 e il 1550. E, a proposito di strappi, in controfacciata è esposta anche la sinopia della Natività strappata da Pinin Brambilla: evenienza piuttosto rara, quella di veder l’affresco strappato e la sua sinopia nello stesso posto, dentro una chiesa.

Cavalcaselle non s’era soffermato sulla seconda cappella di sinistra, probabilmente poco significativa per quello che cercava, malgrado la presenza della grande pala di Bernardino Campi, firmata e datata 1574, una Pietà che pure è tra le sue cose più interessanti, con la posa della Vergine e del figlio ch’è pressoché identica a quella della Pietà vaticana di Michelangelo, tant’è che poi l’opera di Campi sarebbe a sua volta stata copiata e imitata. Se si alza lo sguardo verso il centro della volta, si noterà uno stemma gentilizio: è quello dei Vistarini, la famiglia titolare della cappella, dinastia al centro delle vicende che nel Cinquecento interessarono Lodi. Il loro palazzo dava su Corso Vittorio Emanuele, l’antico Corso di Porta Regale, e si presenta oggi coi pesanti rifacimenti a cui fu sottoposto nel Seicento, quando venne acquistato dai Barni. Reca ancora il nome dei Vistarini, invece, il palazzo affacciato su piazza della Vittoria, che in antico doveva formare un tutt’uno con quello di Porta Regale, un grande complesso residenziale. Oggi è un’ombra di quello che dev’esser stato al tempo, appare anche vistosamente decurtato sul lato sinistro, ma in parte serba ancora l’aspetto che doveva al tempo di Lodovico Vistarini, condottiero che combatté per Milano, per l’Impero, per Venezia, per Genova, e che si guadagnò la qualifica di pater patriae per aver salvato la sua Lodi dall’assalto del violento Fabrizio Maramaldo, schierato, al pari di Vistarini, nei ranghi dell’impero. Era stato nel 1526: Vistarini, pur di non vedere la sua città sottoposta a devastazioni e saccheggi, e invocato a gran voce dai suoi concittadini, si ribellò all’autorità dell’Impero e, con un brusco voltafaccia, si schierò coi suoi avversari, i veneziani, ai quali aprì le porte della città consentendo loro di respingere l’assalto degli imperiali. La salvezza di Lodi costò a Vistarini accuse di tradimento (dalle quali cercò di scagionarsi dicendo che aveva deciso di congedarsi dall’imperatore prima di quell’episodio) e financo un duello con un altro condottiero al soldo dell’Impero, Sigismondo Malatesta, che venne però sconfitto e umiliato dal lodigiano.

La cappella che celebra le imprese della famiglia si deve al nipote di Lodovico, Ferdinando, anche lui condottiero come il nonno. La storia dei Vistarini è stata ricostruita con somma dovizia dagli studî di Adam Ferrari, che non ha trascurato d’evidenziare la rilevanza che la dinastia ha avuto per le sorti delle arti a Lodi lungo tutto il corso del Cinquecento, dacché parte di quello che oggi s’ammira in città si deve al loro mecenatismo. Ferdinando aveva combattuto, e con onore, ma il mestiere delle armi non gli piaceva: preferiva l’arte. “Instancabile mecenate”, come l’ha definito Ferrari, fu lui a commissionare nel 1572, trentenne, la Pietà a Bernardino Campi, ma non solo: aveva promosso lavori nella Cattedrale, si preoccupò di far abbellire la chiesa di Zorlesco, borgo d’origine della famiglia, comprò il feudo di Brembio dove sicuramente avrebbe impiantato un’altra delle sue residenze se il fato non gli avesse riservato una morte precoce, a soli trentasei anni. Se i suoi destini fossero stati diversi e gli avessero concesso una vita lunga, è probabile che oggi sarebbe ricordato come uno dei più munifici sostenitori delle arti del suo tempo. Sorte comune, peraltro, anche a suo padre Asperando Vistarini, venuto meno ancor più giovane, a trentatré anni. Nella cappella Vistarini in San Lorenzo si nota subito la lapide che Ferdinando fece apporre in ricordo del genitore, e che incuriosisce non solo perché quel trentatré in numeri romani è al centro della targa, ben evidente, ma anche perché la lapide condensa una serie d’imprese difficili da immaginare per un uomo così giovane: combatté in Ungheria, venne fatto cavaliere da Carlo V, e fu al fianco dei genovesi nella guerra di Corsica, dove andò a battersi contro gli isolani che volevano rendersi indipendenti da Genova. Quella campagna per mare gli fu fatale, dacché Asperando s’ammalò in Corsica e spirò durante il ritorno: è sepolto in San Lorenzo assieme alla moglie Isabella. L’altra lapide commemora invece il nonno paterno, Lancillotto Vistarini, anche lui soldato.

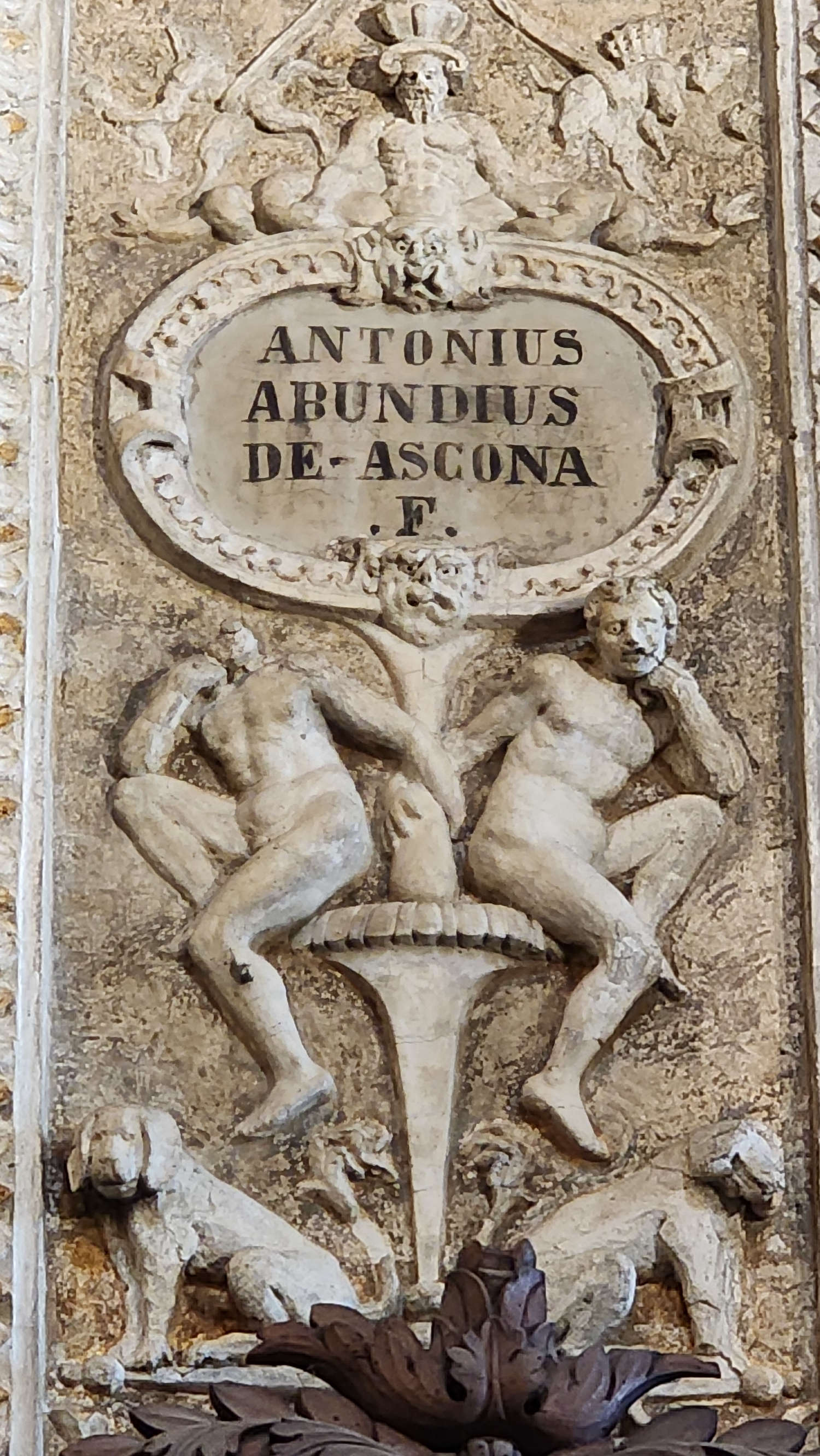

Ferdinando Vistarini aveva occhio per gli artisti di rilievo. Non aveva solo commissionato la pala d’altare a Bernardino Campi, ma aveva anche affidato l’esecuzione dello stemma gentilizio sulla volta a uno dei fuoriclasse della scultura in stucco del tempo, quell’Antonio Abondio di Ascona che oggi è noto solo a qualche specialista ma che doveva esser tra gli artisti più considerati del suo tempo se è vero che Giovanni Paolo Lomazzo, nelle sue Rime del 1587, lo include nel novero degli scultori più importanti attivi all’epoca a Milano. Sono poche, oggi, le opere di Abondio che ci son rimaste: lo stemma è tra queste, ma nella chiesa di San Lorenzo si trova una sua impresa ancor più significativa, che evidentemente dovette convincere Vistarini a chiamarlo per la decorazione della cappella di famiglia. Anni prima, tra il 1565 e il 1568, ad Abondio era stata affidata la realizzazione dell’imponente coro, che l’artista peraltro rivendicò con orgoglio apponendo la sua firma, enorme, là dove tutti la potevano vedere: dentro un finto quadro appeso a uno dei due pilastri che reggono l’elaborata trabeazione oltre la quale s’apre agli occhi l’affresco della Resurrezione che riempie tutto il catino absidale.

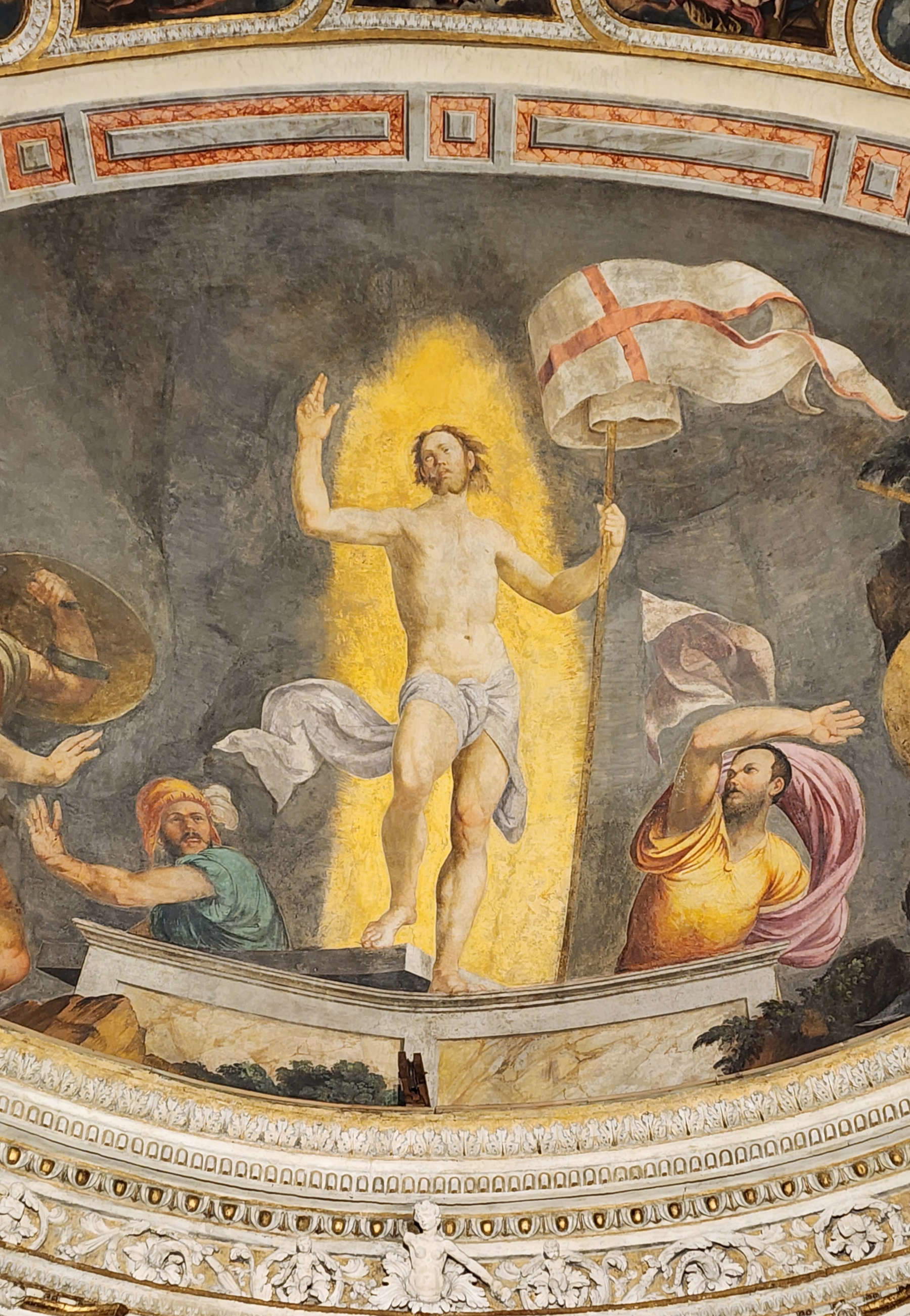

Abondio s’era trovato a dover lavorare sugli affreschi che erano stati realizzati più di vent’anni prima da Callisto Piazza: la Resurrezione è l’unico che sopravvive, la sola, vivida testimonianza del maggior pittore lodigiano del Cinquecento dentro la chiesa di San Lorenzo. Un affresco ch’è stato anche scarsamente considerata dalla critica, forse per via delle ampie ridipinture settecentesche, che si resero necessarie dopo che l’abside venne colpita da un fulmine, nel 1732, e che hanno condizionato il parere della critica novecentesca. Gli scarti qualitativi, del resto, sono evidenti: basti vedere il cielo, ch’è stato quasi del tutto rifatto. Eppure, la figura del Cristo, la porzione meglio conservata, denota tutta la potente, imperiosa qualità della pittura di Callisto Piazza che, curiosamente, quando fu incaricato di dipingere gli affreschi dell’abside di San Lorenzo ebbe dal prevosto Matteo Camola la totale libertà di scegliere i soggetti, caso di sorprendente rarità ma che attesta la considerazione di cui i fratelli Piazza dovevano godere all’epoca nella loro città. L’unica condizione è che avrebbero dovuto eguagliare in qualità i dipinti che avevano realizzato poco prima nel Tempio dell’Incoronata, ancor oggi ritenuto il gioiello dell’arte lodigiana rinascimentale. Non sapremo se i fratelli Piazza riuscirono nell’impresa, dacché è rimasta solo la Resurrezione: quel Cristo così classico, così monumentale, così sereno, così armonico, così credibile nel suo illusionistico incedere fuori dal sepolcro, ben rivaleggia però con le figure dell’Incoronata.

Abbiamo perso, dunque, le pitture dei Piazza, ma ci abbiamo guadagnato una delle migliori decorazioni a stucco di tutta la Lombardia. Negli stessi anni, non sappiamo bene se prima o dopo, Abondio aveva scolpito i grandi telamoni della Casa degli Omenoni a Milano, la sua opera più nota: Ugo Nebbia, nel commentare queste opere, scriveva che ci troviamo qui dinnanzi “a uno dei migliori campioni di quella pleiade di scultori nostri a lungo operosi in Francia”. Però, più che alla Francia, Abondio, anche qui a Lodi, pare guardare alla Roma di Michelangelo: la partitura della sua decorazione riprende quella della Casa degli Omenoni, con le grandi nicchie scortate da due telamoni per lato, e uno di loro, quello che accompagna la statua di Giuditta, è una citazione pressoché letterale del Mosè, con tanto di mano sul petto che s’aggiusta barba e mantello. Il gigantismo epico delle sue figure si rivolge a Roma, e l’eco della Città Eterna risuona anche a Lodi innervando d’aspro vigore i telamoni e i quattro eroi biblici che Abondio inserì nelle nicchie: san Giovanni Battista, colto in contrapposto e con lo sguardo severo fisso davanti a sé, Giuditta che leva il braccio armato in segno di vittoria, tiene la testa mozzata di Oloferne con la sinistra e sovrasta il suo corpo abbandonato con crudo realismo sul bordo inferiore della nicchia, e poi Davide che con espressione quasi ferina è colto nel momento in cui, con la spada, sta per avventarsi su Golia già riverso a terra, che sporge fuori dalla nicchia, e infine la Sibilla eritrea, la più classica delle quattro figure, rapita dall’estasi. Opere trascurate da tutti, ingiallite, dimenticate. Eppure potentissime, contraltare perfetto alle esatte geometrie e ai virtuosismi prospettici del coro ligneo che di lì a poco sarebbe stato intagliato, era il 1578, da Anselmo de’ Conti, che a sua volta intervenne smantellando alcuni degli stucchi di Abondio.

La catena, poi, s’è interrotta, il risultato è quello che si vede: un’abside a diversi strati. Immagini che si contraddicono a vicenda, eppure sembra quasi che non s’avverta alcuna tensione. Non c’è distanza tra gli eroi violenti di Abondio e i santi compassati di Anselmo de’ Conti. Tra le solenni figure medievali sopravvissute tra una cappella e l’altra e le grottesche di due secoli dopo. Tra il sacello dove la famiglia più ricca di Lodi celebrò le sue imprese e l’appartata riservatezza d’una loro oscura contemporanea che fece di fatto professione d’umiltà dedicando a san Francesco le decorazioni della sua cappella. L’anima fragile d’una comunità che non esiste più e che vive ancora tra queste navate, quasi clandestinamente.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.