In einer der intensivsten Passagen von Gabriele D’Annunzios Il Piacere (Das Vergnügen ), der Schilderung der Rekonvaleszenz des Protagonisten Andrea Sperelli nach einer schweren Verwundung in einem Duell (eine Episode, die das Ende des ersten Teils von D ’Annunzios Meisterwerk markiert), heißt es über den jungen Grafen, der von einer stillen Melancholie durchdrungen ist, die “seine Seele besetzt”, dass “er in jedem Aspekt der Dinge einen Zustand seiner Seele sah” und dass “die Landschaft für ihn zum Symbol, zum Emblem, zum Zeichen, zum Begleiter, der ihn durch das innere Labyrinth führte”. Er sah in jedem Aspekt der Dinge einen Zustand seiner Seele“, und die Landschaft wurde für ihn ein Symbol, ein Emblem, ein Zeichen, ein Begleiter, der ihn durch das innere Labyrinth führte”. Diese dichte Seite erinnert an ein berühmtes Diktum des Schweizer Philosophen und Dichters Henri-Frédéric Amiel, der in seinem fast siebzehntausend Seiten umfassenden Journal intime, das zwischen 1839 und 1881 verfasst und zwischen 1883 und 1884 veröffentlicht wurde(Il Piacere stammt aus dem Jahr 1889), schrieb: “un paysage quelconque est un état de l’âme, et qui sait lire dans tous deux est émerveillé de retrouver la similitude dans chaque détail” (“jede Landschaft ist ein Zustand des Geistes, und wer sie zu lesen versteht, wird erstaunt sein, in jedem Detail die Ähnlichkeit zu finden”). Amiels Behauptung, dass jede Landschaft ein Gemütszustand ist, hatte wichtige Auswirkungen und Konsequenzen für einen Großteil der Kunst des späten 19. Jahrhunderts.

Amiel, der von Cesare Segre und Carlo Ossola als “Verbreiter auch des ästhetischen Denkens Schopenhauers” bezeichnet wurde, verwendete eine wirkungsvolle Formel, die Schopenhauers Intuition der Entsprechung zwischen Welt und Bewusstsein zusammenfasste (“die Welt ist Die Welt ist mein Abbild”, hatte der deutsche Philosoph gesagt) und brachte einerseits die Reflexion der äußeren Phänomene auf das Innere des Menschen und andererseits die Fähigkeit des Menschen zum Ausdruck, seine Gefühle auf die Wirklichkeit zu projizieren. Das Konzept war jedoch bereits in der Kunst und Literatur präsent, bevor Amiel es popularisierte: So schrieb Stendhal in Vie de Henri Brulard, das zwischen 1835 und 1836 entstand und 1890 posthum veröffentlicht wurde, “Landschaften waren wie ein Bogen, der auf meiner Seele spielte”, und noch früher, in einer Zeile aus George Gordon Byrons The Pilgrimage of the Young Harold, einem Werk aus den Jahren 1812-1818, heißt es “Ich lebe nicht in mir selbst, sondern ich werde / Teil dessen, was mich umgibt: and to me / High mountains are a feeling” (“Ich lebe nicht in mir selbst, sondern ich werde ein Teil von dem, was mich umgibt: und für mich / sind hohe Berge ein Gefühl”). In der Kunst hatte sich bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine neue Sensibilität für die Landschaft herausgebildet: Die dem Vedutismus zugrunde liegende Idee der Darstellung einer optischen Gesetzmäßigkeit unterworfenen perspektivischen Ansicht war einer Ansichtsmalerei gewichen, die stärker auf atmosphärische Werte und die malerischen Aspekte eines Landschaftsbildes achtete. Vorläufer dieser neuen Sensibilität finden sich in den Gemälden des Franzosen Claude Joseph Vernet (dessen Werke sich wiederum an der Kunst des 17. Jahrhunderts von Salvator Rosa und Claude Lorrain orientieren) und in Italien bei piemontesischen Landschaftsmalern wie Pietro Bagetti (der übrigens bereits im Alter von knapp über 20 Jahren mit Vernet verglichen wurde), Vincenzo Antonio Revelli, Giovanni Battista De Gubernatis und anderen Künstlern, die zu Beginn des 19.

Dieser Geschmack, der die Poetik des Erhabenen begründete, wurde in Italien von Leopoldo Cicognara treffend zusammengefasst, als er in seiner Abhandlung Del bello schrieb, dass “die rosige Morgendämmerung des Tages, die Vergoldung der Wolken und der Hügel, die Ruhe der Seen, die Unermesslichkeit der Meere, das flackernde Licht die Unermesslichkeit der Meere, das flackernde Licht, das auf die Wiesen scheint, bilden die Vorbilder der sanftesten Schönheit, so wie die Felsen, die sich über dem Meer erheben, ausgehöhlt vom Schlagen der Wellen, den Stürmen, den Winden, den Wäldern, den Sturzbächen, dem Frost, den Nächten, selbst in ihrer Grausamkeit ein schönes und grandioses Schauspiel darstellen”. Später war es Caspar David Friedrich (Greifswald, 1774 - Dresden, 1840), der die neue menschliche Betrachtung der Natur auf die vollendetste, kohärenteste und umfassendste Weise zum Ausdruck bringen sollte: Seine kleinen Figuren, die verloren in den Weiten der Wälder, mit Blick auf das grenzenlose Meer oder auf Berggipfeln die Unendlichkeit vor sich betrachten, sind eines der deutlichsten Zeichen dieser neuen Verbundenheit mit der Natur, dieser starken emotionalen Spannung, der Angst vor der Sehnsucht, die im Menschen heranreift, der gezwungen ist, seine Endlichkeit an der Größe der Natur zu messen.

Später gab es auch diejenigen, die, fasziniert von den Reflexionen über den Zustand der Landschaft, die Wurzeln dieser Sensibilität bis in die Renaissance zurückverfolgten: Dies ist der Fall bei Angelo Conti (Rom, 1860 - Neapel, 1930), einem Arzt mit einer Leidenschaft für die Kunst (die später zu seinem Beruf wurde), der 1894 einen berühmten Aufsatz über Giorgione veröffentlichte, einen Maler, der seiner Meinung nach in der Lage war, über die bloßen Er war der Meinung, dass Giorgione in der Lage war, über die bloßen Netzhautdaten hinauszugehen und eine von Gefühlen durchdrungene Natur zu beschreiben (in einem Artikel, den er 1885 im Alter von nur fünfundzwanzig Jahren schrieb und der in der Zeitschrift La Tribuna Romana veröffentlicht wurde, schrieb Conti, dass “der Künstler das Reale nach seiner Vorstellung umwandelt, der Künstler idealisiert das Reale [...]. Der Künstler wählt in der Gegenwart der Natur aus der Vielzahl der Erscheinungen diejenige aus, die in seinem Denken und Fühlen ein Echo hervorruft”). Und an den Ursprung der modernen Landschaft stellte Conti den Sturm: “Giorgione”, schrieb er, “ist ganz hier, in dieser Kraft, die ihn an die Erde fesselt, und in dieser breiten und tiefen Musik, die er in seinem Innersten hört und die ihn von der Welt wegzieht”.

Die Debatte über das Landschaftsbild begann in Italien Mitte der 1880er Jahre, aber an den Ursprüngen der neuen Landschaftsmalerei muss man neben den Anhaltspunkten, die Amiels Theorie lieferte, auch diejenigen sehen, die die italienischen Künstler aus der Malerei von Arnold Böcklin (Basel, 1827 - Fiesole, 1901) ziehen konnten: Der Schweizer, der als Naturalist ausgebildet, aber von der romantischen Malerei fasziniert war, hatte es verstanden, seine Landschaften mit traumhaften, fast transzendentalen Atmosphären zu erfüllen, die mit symbolischen Bezügen aufgeladen waren. Die aufkommende symbolistische Poetik hatte ihn dazu gebracht, Darstellungen zu schaffen, die einer Idee Form gaben. Ein Beispiel dafür ist seine berühmte Serie der Villa am Meer, die zwischen 1858 und 1880 in mehreren Varianten entstand und von den Italienaufenthalten des großen Malers inspiriert war: Eine Villa an der toskanischen Küste erhält so eine zeitlose Dimension, die an die griechische Mythologie erinnert, insbesondere in einer im Städel Museum in Frankfurt aufbewahrten Version mit Sonnenuntergang, auf der eine Figur (wahrscheinlich eine Frau) zu sehen ist, die auf das Meer hinausblickt und von einigen Kommentatoren von einigen Kommentatoren als Iphigenie identifiziert wird, die Tochter des Agamemnon, die dem Mythos zufolge der Artemis geopfert werden sollte, damit die Schiffe der Griechen Troja erreichen konnten, und über deren Schicksal es verschiedene Geschichten gibt (in diesem Fall glauben die Exegeten des Gemäldes, dass es sich umIphigenie in Tauride handelt und dass die Frau daher an der Küste der heutigen Krim dargestellt ist). Es ist hervorzuheben, dass Böcklin angab, er habe bei der Schaffung des Gemäldes nie an Iphigenie gedacht (obwohl die Mythologie eine wichtige Dimension für seine Kunst war), sagte aber, dass diese Interpretation seines Gemäldes nicht zu verwerfen sei: “Jeder soll das Bild in der Welt betrachten, in der es zu ihm spricht. Es muss nicht genau so sein, wie es sich der Maler vorgestellt hat”.

Interessant ist auch, welche Formen die Landschaft in der Kunst Böcklins annimmt, der den Naturalismus seiner Ursprünge bald hinter sich lässt, um sich einer Vision zuzuwenden, die perfekt in die symbolistische Theorie eingeschrieben ist: Schon in den späten 1950er Jahren “wird die Landschaft”, wie die Wissenschaftlerin Marisa Volpi schreibt, “bei ihm immer mehr zu einer Landschaft der Erinnerung, wir werden Zeuge einer fortschreitenden Kontamination zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen der Landschaft eines Ortes und der Landschaft eines anderen Ortes”. Man denke an sein berühmtestes Gemälde, dieToteninsel, die in fünf Versionen ausgeführt wurde, von denen die erste auf den Mai 1880 zurückgeht und heute in der Schweiz, im Kunstmuseum in Basel, aufbewahrt wird: ein Gemälde, in dem Traumvision und Natur zusammenkommen, ein Gemälde voller allegorischer Bedeutungen, ein Gemälde, das Böcklin selbst als “ein Gemälde, um die Menschen zum Träumen zu bringen”, beabsichtigte, um verschiedene Empfindungen im Subjekt zu wecken, um etwas Ungreifbarem Form zu geben.

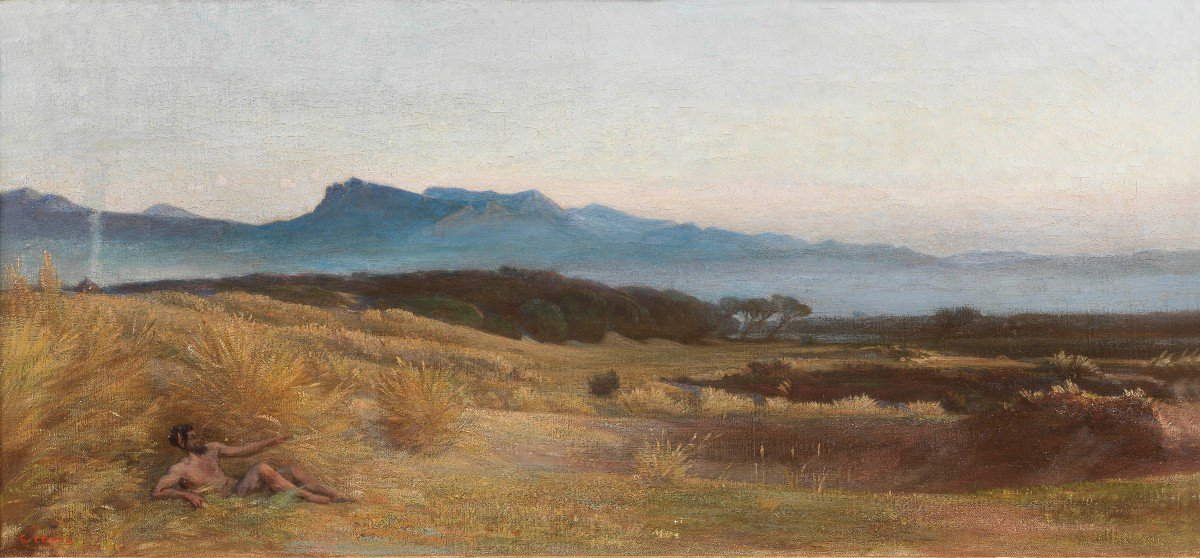

Man kann sagen, dass der italienische Symbolismus aus diesen Ideen entstanden ist, die in Italien zuerst von Nino Costa (Rom, 1826 - Marina di Pisa, 1903) und der Gruppe In Arte libertas aufgegriffen wurden: Costa selbst kann als der direkteste Vermittler zwischen Böcklin und Italien angesehen werden (der römische Maler hatte seinen Schweizer Freund wahrscheinlich während dessen erstem Aufenthalt in Rom kennen gelernt). Costa hegte eine große Liebe zur Natur, die bereits von seinen Zeitgenossen als charakteristisches Merkmal seiner künstlerischen Persönlichkeit erkannt wurde, aber er war vor allem von dem angezogen, was eine Ansicht zu inspirieren vermochte: “Die Wahrheit sagt nichts”, sagte er, “wenn sie nicht durch das Gefühl des Denkens gesehen wurde”. Eine Empfindung, die bereits in Gemälden zum Ausdruck kam, die der Wahrheit näher waren, wie das berühmte Una giornata di scirocco sulle coste vicino a Roma in der Galleria d’Arte Moderna des Palazzo Pitti in Florenz, wo die Empfindung in die Ansicht der Küste Latiums durch die Anwesenheit des Bauern eintritt, der, von Müdigkeit gekrümmt und vom Wind behindert, einen Korb mit Fischen trägt: Mit dieser Präsenz erhält die Landschaft eine ganz andere Bedeutung und vermittelt dem Betrachter die Härte des Lebens der Bewohner dieser Gebiete in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Ab Ende der 1970er Jahre werden Costas Landschaften dann mit lyrischen Intonationen aufgeladen, die seine panische Stimmung widerspiegeln, die vor allem in den Ansichten der apuanischen und pisanischen Küste zum Ausdruck kommt, in einer Art Vorwegnahme der Lyrik von Gabriele d’Annunzio, die dieselben Orte beschwört: Eines der bedeutendsten Gemälde (auch wegen des Wertes, den Nino Costa ihm zuschrieb), Das Erwachen der Natur, das eine lange Entstehungszeit hatte, existiert leider nicht mehr, da es in London durch eine Überschwemmung der Themse zerstört wurde (es wurde 1896 von einer Gruppe britischer Künstler erworben, der National Gallery geschenkt und dann an die Tate Britain übertragen). Es gibt jedoch noch eineMorgenröte aus einer Privatsammlung, die denselben Landschaftsausschnitt zeigt, einen Blick auf den Pinienwald von San Rossore an der Mündung des Arno: In Das Erwachen der Natur ist eine einsame Figur in diesem Blick auf eine schwebende und verdünnte Atmosphäre zu sehen, die zu einer Allegorie des “Erwachens” der Natur, der Regeneration, der Reinheit und der Harmonie wird. DieMorgendämmerung wurde 1877 fertiggestellt und an den englischen Sammler Stopford Brooke verkauft, der in einem Brief an Nino Costa ausdrücken wollte, was ihm das Gemälde vermittelte: “Dieses Gemälde stellt das Erwachen der Welt dar, jenen Moment, in dem die Natur in der Morgendämmerung ihre Augenlider geöffnet hat und beginnt, das Bewusstsein zu erlangen, dass sie die Freude, die Helligkeit und das Leben eines neuen Tages geweckt hat”.

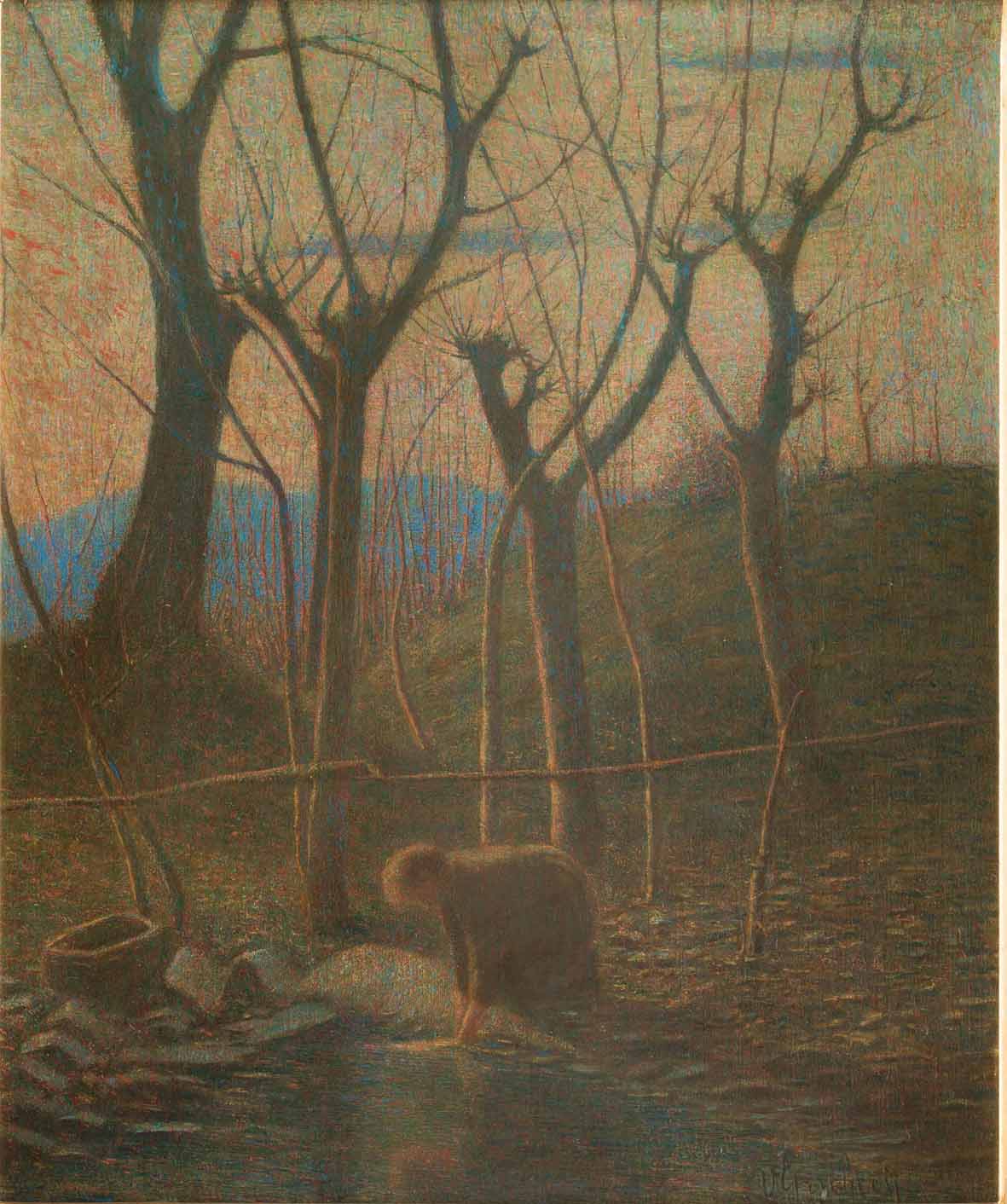

Die Kunsthistorikerin Chiara Vorrasi schrieb in ihrem Essay anlässlich der Ausstellung Stati d’animo, die 2018 in Ferrara stattfand, dass die von In Arte Libertas in Rom organisierten Ausstellungen den Kern der Verbreitung des Geisteszustandes der Landschaft darstellten und die Grundlage für die verschiedenen Interpretationen des Themas in der italienischen Kunst bildeten. Wir haben gesehen, wie Nino Costa die Landschaft im Sinne einer panischen Verschmelzung von Mensch und Natur betrachtete, die sich aus seiner Nähe zu Böcklin ergab: Nach der Veröffentlichung von Amiels Journal intime suchten andere Künstler nach anderen, erneuerten Deklinationen des landschaftlichen Geisteszustands. Die Erneuerung wurde von dem Galeristen, Künstler und militanten Kritiker Vittore Grubicy de Dragon (Mailand, 1851 - 1920) angeführt, der in einem 1891 veröffentlichten Artikel zur Verteidigung der divisionistischen Künstler, die sich auf der in jenem Jahr veranstalteten ersten Triennale von Brera erstmals der Öffentlichkeit präsentierten, schrieb, dass “ein Gemälde kein Kunstwerk ist, wenn es nicht wie ein Spiegel die psychologische Emotion widerspiegelt, die der Künstler vor der Natur oder vor seinem eigenen Traum empfindet”. Und so sind “die reifsten Ergebnisse seiner malerischen Tätigkeit”, schreibt Chiara Vorrasi, “die Frucht eines Prozesses der Wiedererweckung von Erinnerungen, der an akute sensorische Fähigkeiten appelliert, um die wichtigsten Details in einer dichten und evokativen Vision zu destillieren, im Gefolge der Theorien der Psychophysiologie, von denen [...] er auch ein fundamentaler Verbreiter war”. Grubicy selbst wandte divisionistische Techniken an, um seine Landschaften zu schaffen: Berühmt sind die Gemälde, die er in Miazzina am Lago Maggiore anfertigte, wo sich der Künstler Ende des Jahrhunderts sechs Winter lang aufhielt und wo er kontinuierlich Experimente über die Auswirkungen des Lichts, die Tageszeiten und die Art und Weise, wie die atmosphärischen Einflüsse (Grubicy hatte eine Vorliebe für Nebel) die Wahrnehmung einer Ansicht veränderten, durchführte. Ein Gemälde, das heute in der Galleria d’Arte Moderna in Mailand ausgestellt ist und den Titel Landschaft, November, Abend (oberhalb von Intra, Lago Maggiore) trägt und 1890 entstanden ist, kann als Beginn dieser Forschungen angesehen werden, die später in Gemälden wie Sale la nebbia dalla valle (Salz der Nebel aus dem Tal ) oder in den Gemälden des Wintergedichts ihre lyrischen Höhepunkte finden sollten: Das Ergebnis ist ein dämmernder Minimalismus, der, wie Sergio Rebora schrieb, "der Poetik Pascolis und insbesondere der Gesamtatmosphäre von Myricae nahe kommt“, denn ”der symbolische Wert, der in den Elementen der Natur erkannt wird, das Gefühl der Erwartung und des Geheimnisses, das in den kleinen Dingen des Alltags verborgen ist, die Gegenüberstellung von auditiven und visuellen Bildern, die Effekte der Synästhesie scheinen in den jeweiligen inneren Welten des Künstlers und des Dichters zu liegen".

Auch andere große italienische Künstler nahmen an diesem kulturellen Klima teil. Mindestens drei davon sind erwähnenswert: Mario De Maria (Bologna, 1852 - 1924), Gaetano Previati (Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920) und Giuseppe Segantini (Arco, 1858 - Monte Schafberg, 1899). Ersterer, der den Kreisen von In arte libertas nahesteht und der Poetik der Böcklinesken verpflichtet ist, hätte seine kongenialste Dimension in den Stadtansichten gefunden, insbesondere in denen von Venedig: Der Künstler verweilt so über leeren und verträumten Städten, die vom Mond beleuchtet werden, der, wie Vittorio Pica damals bemerkte, in der Lage war, “Gespräche [.mit den graugrünen Wänden der venezianischen Paläste zu führen”, ohne menschliche Präsenz oder fast, oft mit einem Hang zum Makabren, Schrecklichen, Visionären. Ein weiterer Ansatz ist der von Gaetano Previati: Hier ist es nicht der Mensch, der seine Gefühle auf die Natur projiziert, sondern es ist die Realität, die sich in der Seele des Malers einprägt und zu geträumten Landschaften führt (“Landschaften der Seele”, um einen wirkungsvollen Ausdruck von Fernando Mazzocca zu verwenden), wie die Landschaft im Museo dell’Ottocento in Ferrara, oder auch wie das Mondlicht, wo jeder Kontakt mit der Realität verloren geht und die Ansicht den Anschein einer inneren Vision des Künstlers annimmt. Segantini verwendet stattdessen luministische und atmosphärische Effekte, um seine Gemälde mit Emotionen aufzuladen, wie in einem seiner berühmtesten Gemälde,Ave Maria a trasbordo, ein Werk von großer poetischer Intensität, das einen Moment der Ruhe und Harmonie am Pusianosee in Brianza beschreibt, ein Gemälde, in dem das “Sonnenlicht, das der Künstler als ’Seele, die der Erde Leben gibt’ verehrt, die Quelle einer pantheistischen und empathischen Vision der Natur ist, die auf der Heiligkeit des Lebens und der Harmonie zwischen Mensch und Tier beruht, ein ’landschaftlicher Gemütszustand’, in dem die Melancholie des Abends in ein Gefühl des universellen Friedens übergeht” (Vorrasi).

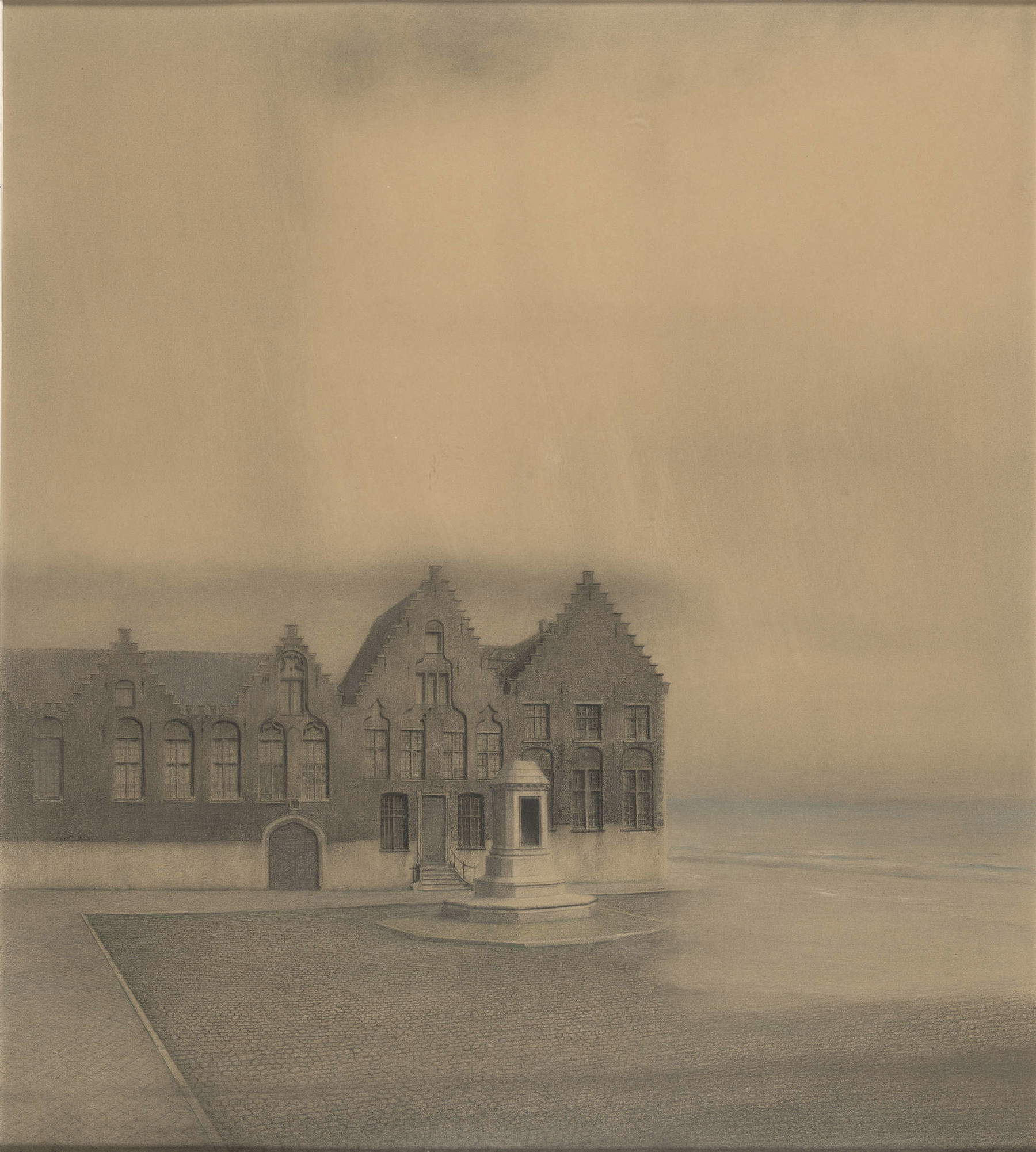

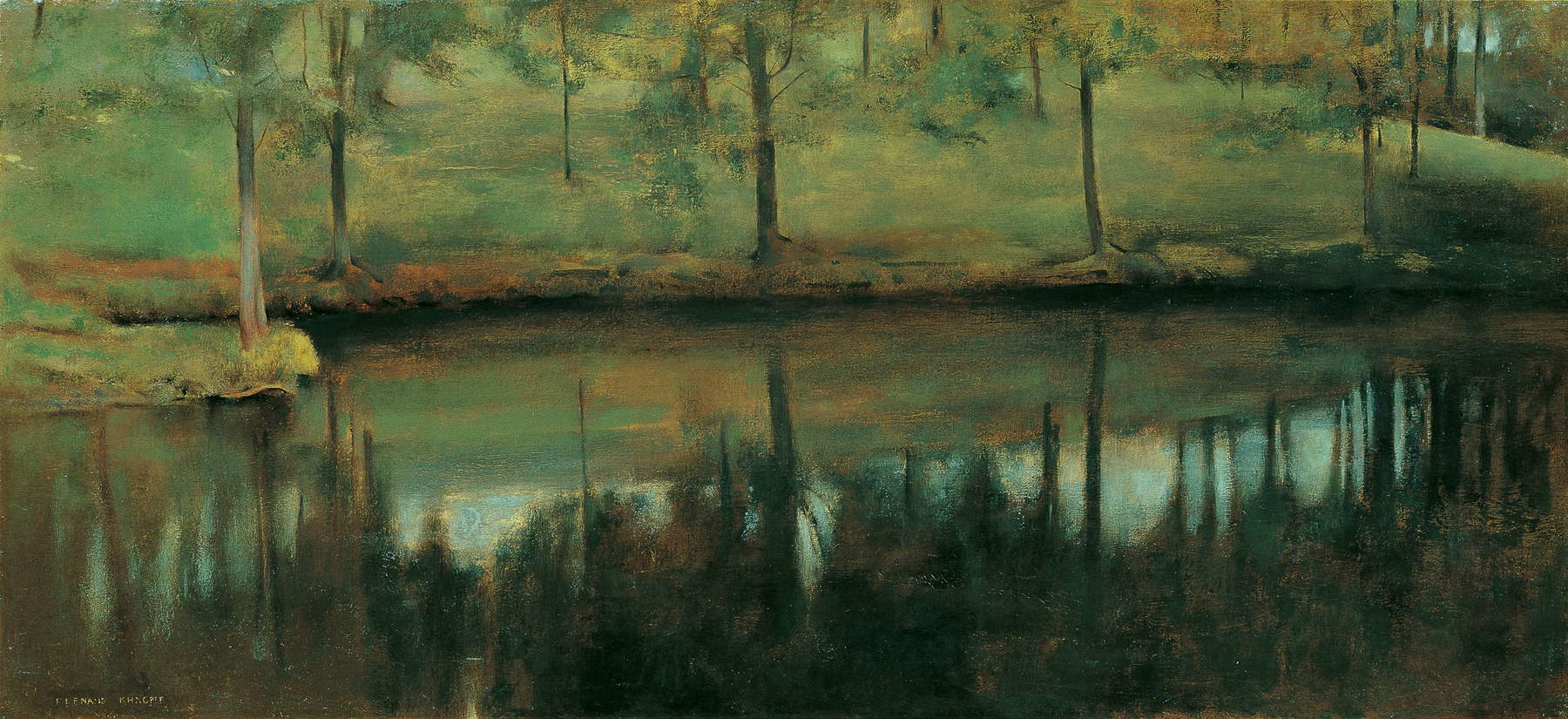

Im europäischen Raum waren die interessantesten Forschungen die des Belgiers Fernand Khnopff (Grembergen-lez-Termonde, 1858 - Brüssel, 1921), der unter den symbolistischen Malern außerhalb Italiens derjenige war, der sich am häufigsten mit der Landschaftsmalerei beschäftigte (die eine der vielen Seelen seiner vielfältigen, dichten und fast immer rätselhaften Produktion darstellte). Seine Stadtansichten, in diesem Fall die von Brügge, sind bis zu einem gewissen Grad mit denen von De Maria vergleichbar: Die Besonderheit von Khnopff liegt darin, dass seine Ansichten Erinnerungsstücke sind, Fragmente, die ihm im Gedächtnis geblieben sind, denn für Khnopff war Brügge die Stadt seiner Kindheit, in der er von seinem zweiten Lebensjahr bis zu seinem siebten oder vielleicht zehnten Lebensjahr lebte, wie aus den bekannten Quellen hervorgeht. Die Konstruktion des Bildes von Brügge in Khnopffs Kunst wurde dann von einer Reihe relevanter Einflüsse geprägt, wie dem zu dieser Zeit in Europa herrschenden Gotik-Revival, das gut zum Erscheinungsbild der alten flämischen Stadt passte, und der Lektüre der Texte des Schriftstellers Georges Rodenbach (Tournai, 1855 - 1898), den Khnopff durch seinen Bruder Georges (ebenfalls Schriftsteller) persönlich kannte. Die Kunsthistorikerin Lynne Pudles hat eines von Khnopffs berühmtesten Werken, La ville abandonnée (’Die verlassene Stadt’), als Beispiel genommen, um auf die mögliche Ableitung von Rodenbachs Meisterwerk Brügge-la-Morte (’Brügge die Tote’, für das Khnopff auch den Umschlag gestaltete) hinzuweisen: In einer ebenfalls mit symbolischen Bezügen gespickten Passage seines Romans beschreibt der Schriftsteller eine Art Rückzug des Meeres, der die Stadt in den Tod zwingt: “Brügge war sein Tod. Und sein Tod war Brügge. Alles kam in einem parallelen Schicksal zusammen. Es war Brügge, das tot war, selbst begraben von seinen steinernen Ufern, mit den kalten Adern seiner Kanäle, als es aufgehört hatte, den großen Puls des Meeres zu schlagen”. Pudles zufolge wollte Khnopff dieses Bild unterstreichen, das auch in anderen Werken Rodenbachs auftaucht: eine kalte, stille, verlassene, leere Stadt, die von einem Gefühl des Todes durchdrungen ist, ein Bild, das das Gefühl der Dekadenz der Stadt hervorrufen soll. In Khnopffs Gemälden wird die Stadt selbst zu einem Geisteszustand.

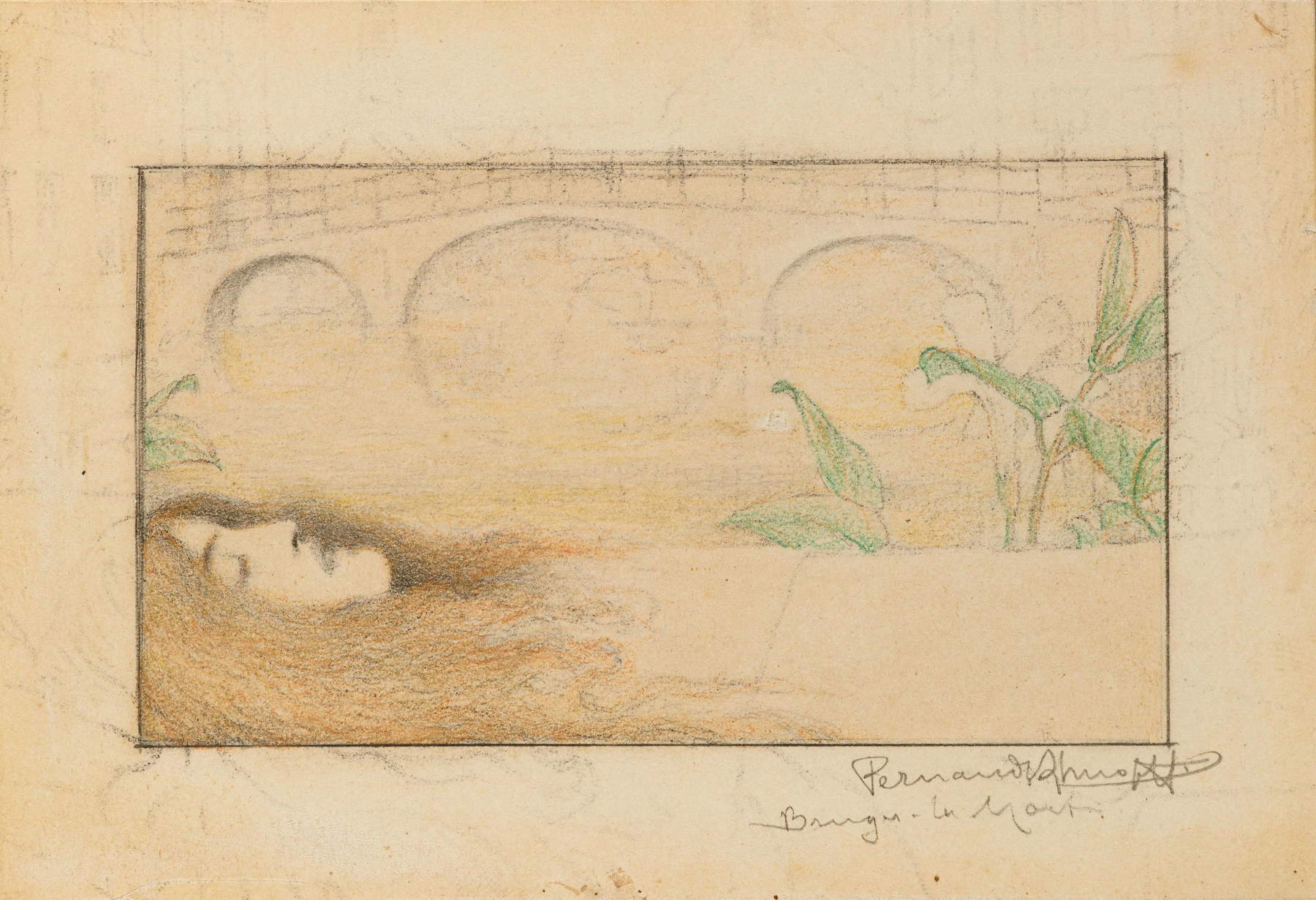

Auch Khnopffs Landschaften entspringen seinem Geist und sind mit seinen Erinnerungen verbunden: Zwischen 1880 und 1895 schuf der Künstler eine Reihe von Ansichten der Wälder und der Landschaft um Fosset, einem kleinen ländlichen Dorf in den Ardennen, in dem Khnopffs Familie ein Haus besaß, in dem sie den Sommer verbrachte. Auch in diesen Fällen folgt die Ausarbeitung der Landschaft der Intimität der Erinnerungen, mit der unmittelbaren Folge, dass die Atmosphären verdünnt, die Bäume und das Land verschwommen und undefiniert sind, wie wenn man versucht, sich an etwas zu erinnern: Wenige andere wie Khnopff haben es geschafft, den Eindruck der Erinnerung besser zu vermitteln und sie mit einem Gefühl tiefer Melancholie zu umhüllen.

Andere Künstler, von Guido Marussig bis Angelo Morbelli, von Giulio Aristide Sartorio bis Gennaro Favai, leisteten ihre eigenen Beiträge zur Poetik des landschaftlichen Gemütszustands. Die Zeit der symbolistischen Landschaft sollte jedoch bald zu Ende gehen und von der Ankunft der Avantgarde überschattet werden. Die Poetik der Stimmungen und vor allem der Emotionen spiegelt sich jedoch auch in den von den jüngeren Generationen entwickelten Ausdrucksformen wider. Es sei daher daran erinnert, wie Boccioni, Carrà, Russolo, Balla und Severini, die alle mindestens zwanzig oder dreißig Jahre jünger waren als die oben genannten Künstler, im 1914 veröffentlichten Manifest der futuristischen Malerei bekräftigten, dass “das Porträt, um ein Kunstwerk zu sein, seinem Modell nicht ähneln kann und darf und dass der Maler die Landschaften, die er schaffen will, in sich selbst hat”. Die Konsequenz: “Um eine Figur zu malen, darf man sie nicht machen: Man muss ihre Atmosphäre machen”.

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoAchtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.