In uno dei passaggi più intensi de Il Piacere di Gabriele D’Annunzio, ovvero la narrazione della convalescenza del protagonista Andrea Sperelli dopo aver ricevuto una brutta ferita in duello (episodio che segna la fine della prima parte del capolavoro dannunziano), si dice del giovane conte, pervaso da una malinconia pacata che “gli occupò l’anima”, che “vide in ogni aspetto delle cose uno stato dell’anima sua”, e che “il paesaggio divenne per lui un simbolo, un emblema, un segno, una scorta che lo guidava a traverso il laberinto interiore”. Questa densa pagina riecheggia un celebre motto del filosofo e poeta svizzero Henri-Frédéric Amiel, che nel suo Journal intime di quasi diciassettemila pagine, composto tra il 1839 e il 1881 e pubblicato tra il 1883 e il 1884 (Il Piacere è invece del 1889), scrisse che “un paysage quelconque est un état de l’âme, et qui sait lire dans tous deux est émerveillé de retrouver la similitude dans chaque détail” (“un paesaggio qualsiasi è uno stato d’animo, e chi li sa leggere entrambi si meraviglierà di ritrovarne la similitudine in ogni dettaglio”). L’affermazione di Amiel secondo cui ogni paesaggio è uno stato d’animo avrà importanti implicazioni e conseguenze per molta arte di fine Ottocento.

Amiel, definito da Cesare Segre e Carlo Ossola come un “divulgatore anche del pensiero estetico di Schopenhauer”, adoperava un’efficace formula che sintetizzava l’intuizione schopenhaueriana della corrispondenza tra mondo e coscienza (“il mondo è la mia rappresentazione” aveva detto il filosofo tedesco) ed esprimeva da un lato il riflesso dei fenomeni esteriori sull’interiorità dell’individuo, e dall’altro la capacità, da parte dell’essere umano, di proiettare i propri sentimenti sulla realtà. Il concetto era comunque presente nelle arti e nelle lettere prima che Amiel lo divulgasse: ad esempio, nella Vie de Henri Brulard, composta tra il 1835 e il 1836 e pubblicata postuma nel 1890, Stendhal, scrive “i paesaggi erano come un archetto che suonava sulla mia anima”, e ancora prima, in un verso de Il pellegrinaggio del giovane Aroldo di George Gordon Byron, opera del 1812-1818, si leggeva “I live not in myself, but I become / Portion of that around me: and to me / High mountains are a feeling” (“Non vivo in me stesso, ma divento parte di ciò che mi circonda: e per me le alte montagne sono un sentimento”). Nelle arti, una nuova sensibilità nei confronti del paesaggio era andata sviluppandosi già verso il finire del Settecento: l’idea della rappresentazione di uno scorcio regolata da leggi ottiche, alla base del vedutismo, aveva lasciato il campo a una pittura di vedute più attenta ai valori atmosferici e agli aspetti pittoreschi di un brano paesistico. Prodromi di questa nuova sensibilità si potevano leggere nei dipinti del francese Claude Joseph Vernet (le cui opere a sua volta guardavano all’arte secentesca di Salvator Rosa e Claude Lorrain) e, in Italia, nei paesaggisti piemontesi come Pietro Bagetti (che, peraltro, a poco più di vent’anni veniva già paragonato allo stesso Vernet), Vincenzo Antonio Revelli, Giovanni Battista De Gubernatis e altri artisti che operarono nei primi dell’Ottocento.

Questo gusto, all’origine della poetica del sublime, sarebbe stato ben riassunto in Italia da Leopoldo Cicognara, quando nel suo trattato Del bello scriveva che “il roseo nascer del giorno, il dorarsi delle nubi e dei colli, la placidezza dei laghi, l’immensità dei mari, la luce tremolante che brilla sui prati, formano i modelli della bellezza la più soave, egualmente che le rocce slanciate sul mare, escavate dal batter delle onde, le procelle, i venti, le foreste, i torrenti, il gelo, le notti, presentano persino nella loro orridezza un bello e grandioso spettacolo”. Sarebbe stato poi Caspar David Friedrich (Greifswald, 1774 - Dresda, 1840) a esprimere nella maniera più compiuta, coerente ed estesa la nuova considerazione dell’essere umano per la natura: i suoi minuscoli personaggi che, persi nella vastità delle foreste, di fronte al mare sconfinato o sulle cime delle montagne, contemplano l’infinito davanti a loro, sono uno dei segni più evidenti di questo nuovo legame con la natura, di questa forte tensione emotiva, dell’ansia del Sehnsucht che matura nell’uomo costretto a misurare la sua finitezza con la grandezza della natura.

Più tardi ci sarebbe stato anche chi, affascinato dalle riflessioni sul paesaggio-stato d’animo, avrebbe cercato le radici di questa sensibilità già nel Rinascimento: è il caso di Angelo Conti (Roma, 1860 - Napoli, 1930), medico con la passione per l’arte (che divenne poi il suo lavoro), e che nel 1894 pubblicò un celebre saggio sul Giorgione, pittore a suo dire capace d’andare al di là del mero dato retinico e di descrivere una natura pervasa dal sentimento (in un articolo scritto a soli venticinque anni, nel 1885, e pubblicato su La Tribuna Romana, Conti scriveva che “l’artista trasforma il vero, secondo la sua idea, l’artista idealizza il vero” [...]. L’artista al cospetto della natura, sceglie, fra la molteplicità delle apparenze, quella che suscita un’eco nel suo pensiero e nel suo sentimento"). E all’origine del paesaggio moderno, Conti poneva la Tempesta: “Giorgione”, scriveva, “è tutto qui, in questa forza che lo incatena alla terra, e in questa musica larga e profonda ch’egli ascolta nell’intimo e che lo attira lungi dal mondo”.

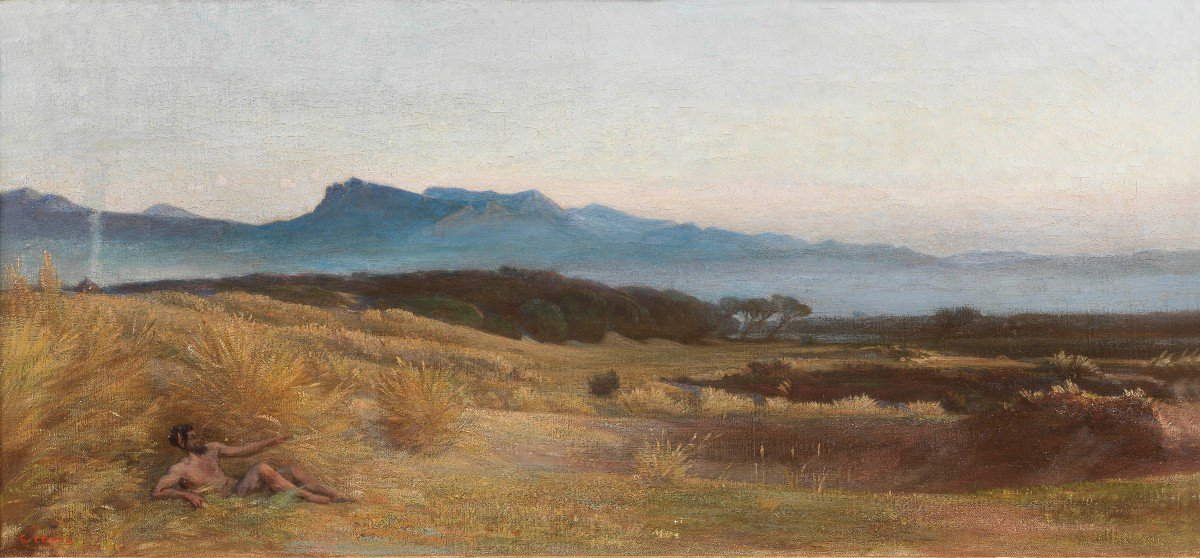

Il dibattito sul paesaggio-stato d’animo comincia in Italia verso la metà degli anni Ottanta dell’Ottocento, ma alle origini della nuova pittura di paesaggio è necessario porre, oltre agli spunti forniti dalla teoria di Amiel, anche quelli che gli artisti italiani potevanno trarre dai quadri di Arnold Böcklin (Basilea, 1827 - Fiesole, 1901): lo svizzero, formatosi come naturalista ma affascinato dalla pittura romantica, aveva saputo infondere ai suoi paesaggi atmosfere oniriche, quasi trascendentali, cariche di rimandi simbolici. La nascente poetica simbolista lo aveva dunque portato a creare delle raffigurazioni che davano forma a un’idea. Ne è un esempio la sua celebre serie della Villa sul mare, con varianti eseguite a più riprese tra il 1858 e il 1880, ispirata dai soggiorni italiani del grande pittore: una villa sulla costa della Toscana assume così una dimensione atemporale, rievocatrice della mitologia greca, soprattutto in una versione al tramonto conservata allo Städel Museum di Francoforte, dove vediamo una figura (molto probabilmente una donna) che guarda il mare e che da alcuni commentatori è stata identificata come Ifigenia, la figlia di Agamennone che secondo il mito avrebbe dovuto essere sacrificata ad Artemide per consentire alle navi dei greci di giungere a Troia e sul cui destino ci sono diverse storie (in questo caso, gli esegeti del dipinto ritengono si tratti dell’Ifigenia in Tauride e che la donna sia pertanto rappresentata sulla costa dell’odierna Crimea). È opportuno sottolineare che Böcklin specificò di non aver mai pensato a Ifigenia quando realizzò il dipinto (per quanto la mitologia rappresentasse una dimensione importante per la sua arte), ma disse che questa interpretazione del suo quadro non era da scartare: “ognuno dovrebbe considerare l’immagine nel mondo in cui gli parla. Non è necessario che sia esattamente la stessa cosa che immaginava il pittore”.

È poi interessante sottolineare quali forme assumesse il paesaggio nell’arte di Böcklin, che abbandonò ben presto il naturalismo delle origini per abbracciare una visione perfettamente inscritta nella teoria simbolista: già a partire dalla fine degli anni Cinquanta, “il paesaggio”, ha scritto la studiosa Marisa Volpi, “diviene in lui sempre più spesso paesaggio della memoria, si assiste nel tempo ad una progressiva contaminazione tra sogno e realtà, tra paesaggio tratto da un luogo e paesaggio tratto da un altro luogo”. Si pensi al suo dipinto più famoso, l’Isola dei morti, eseguito in cinque versioni, la prima delle quali risale al maggio del 1880 ed è attualmente conservata in Svizzera, al Kunstmuseum di Basilea: un dipinto dove visione onirica e naturale si fondono, un dipinto colmo di significati allegorici, un dipinto che lo stesso Böcklin intendeva come “un quadro per far sognare”, per suscitare sensazioni diverse nel riguardante, per dar forma a qualcosa d’intangibile.

Si può dire che da questi spunti, recepiti in Italia in una prima fase da Nino Costa (Roma, 1826 - Marina di Pisa, 1903) e dal gruppo In Arte libertas, fosse nato il simbolismo italiano: lo stesso Costa può essere considerato il tramite più diretto tra Böcklin e l’Italia (il pittore romano aveva con tutta probabilità conosciuto l’amico svizzero durante il primo soggiorno di quest’ultimo a Roma). Costa nutriva un immenso amore per la natura, che già i suoi contemporanei gli riconoscevano come tratto distintivo della sua personalità artistica, ma era soprattutto attratto da ciò che una veduta era in grado d’ispirare: “il vero non dice nulla”, ebbe a dire, “se non si è veduto attraverso il sentimento del pensiero”. Una sensibilità che si era già espressa nei quadri più aderenti al vero, come il celebre Una giornata di scirocco sulle coste vicino a Roma della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze, dove il sentimento entra nella veduta del litorale laziale attraverso la presenza del contadino che, piegato dalla fatica e col passo ostacolato dal soffiare del vento, porta un cesto di pesci: con quella presenza, il paesaggio assume un significato totalmente diverso e comunica al riguardante la durezza della vita degli abitanti di queste zone alla metà dell’Ottocento.

Dalla fine degli anni Settanta i paesaggi di Costa si sarebbero poi caricati di intonazioni liriche capaci di riflettere il suo sentimento panico, che si esprimeva soprattutto nelle vedute del litorale apuano e pisano, in una sorta di anticipazione delle liriche di Gabriele d’Annunzio che avrebbero evocato gli stessi luoghi: uno dei dipinti più significativi (anche per lo stesso valore che gli attribuiva Nino Costa), Il Risveglio della natura, che ebbe una lunga gestazione, purtroppo non esiste più, in quanto distrutto a Londra da una piena del Tamigi (fu infatti acquistato nel 1896 da un gruppo di artisti inglesi, donato alla National Gallery, e poi trasferito alla Tate Britain). È però ancora esistente un’Alba, di collezione privata, che ritrae lo stesso brano di paesaggio, una veduta della pineta di San Rossore, alla foce dell’Arno: ne Il Risveglio della natura si poteva vedere un personaggio solitario in questo scorcio dall’atmosfera sospesa e rarefatta, e che diventa allegoria del “risveglio” della natura, di rigenerazione, di purezza, di armonia. L’Alba fu ultimata nel 1877 e venduta al collezionista inglese Stopford Brooke, che volle esprimere, in una lettera a Nino Costa, ciò che il quadro gli comunicava: “questo dipinto rappresenta un mondo che si risveglia, in quel momento in cui la natura ha aperto le sue palpebre all’alba, e ha cominciato ad acquisire la consapevolezza che ha risvegliato la gioia, la luminosità e la vita di un altro giorno”.

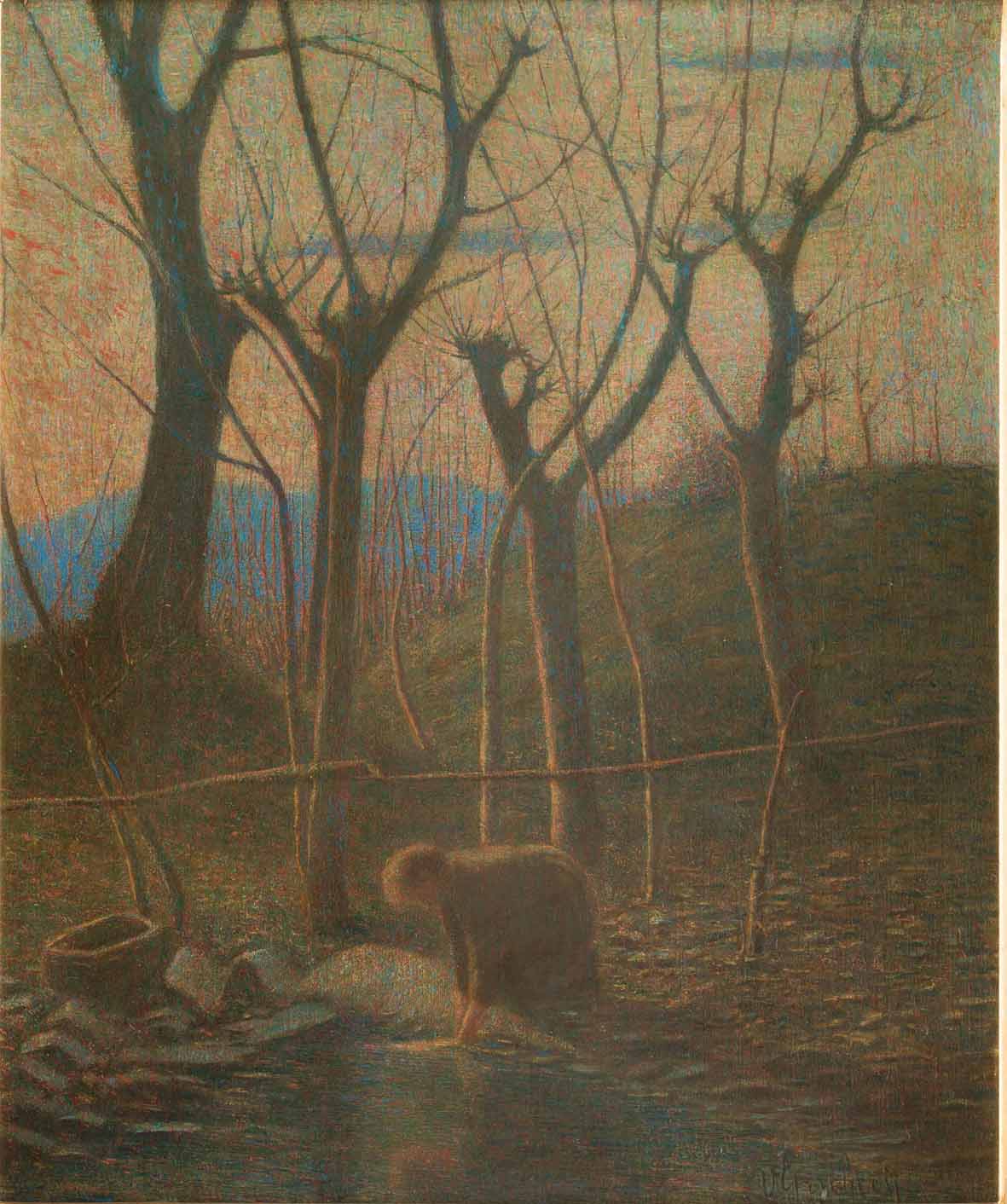

Nel suo saggio redatto per la recente mostra Stati d’animo tenutasi a Ferrara nel 2018, la storica dell’arte Chiara Vorrasi ha scritto che le mostre organizzate a Roma da In Arte Libertas rappresentarono e il nucleo di diffusione del paesaggio-stato d’animo e che furono alla base delle diverse interpretazioni del tema nell’arte italiana. S’è visto come Nino Costa abbia considerato il paesaggio secondo un’accezione panica di piena fusione tra uomo e natura che gli derivava dalla vicinanza a Böcklin: dopo la pubblicazione del Journal intime di Amiel, altri artisti avrebbero cercato diverse, rinnovate declinazioni del paesaggio-stato d’animo. Il rinnovamento fu guidato dal gallerista, artista e critico militante Vittore Grubicy de Dragon (Milano, 1851 - 1920), che in un articolo pubblicato nel 1891 per difendere dalle critiche gli artisti divisionisti che si erano presentati per la prima volta al pubblico alla prima Triennale di Brera, organizzata quell’anno, ebbe a scrivere che “un quadro non è un’opera d’arte se non riflette come uno specchio l’emozione psicologica provata dall’artista davanti alla natura o davanti al proprio sogno”. Ed ecco dunque che “gli esiti più maturi della sua attività di pittore”, ha scritto Chiara Vorrasi, “sono sono il frutto di un processo di rievocazione dei ricordi, che fa appello ad acuite capacità sensoriali per distillarne i particolari più significativi, in una visione densa e suggestiva, sulla scorta delle teorie di psicofisiologia di cui [...] fu anche un fondamentale divulgatore”. Lo stesso Grubicy, per realizzare i suoi paesaggi, adottò tecniche divisioniste: celebri sono i dipinti eseguiti a Miazzina, sul lago Maggiore, dove l’artista soggiornò per sei inverni consecutivi sul finire del secolo e dove condusse continue sperimentazioni sugli effetti luminosi, sui momenti della giornata, sul modo in cui gli agenti atmosferici (Grubicy aveva una predilezione per la nebbia) modificassero la percezione di uno scorcio. Un quadro oggi alla Galleria d’Arte Moderna di Milano, noto come Paesaggio, novembre, sera (sopra Intra, lago Maggiore), eseguito nel 1890, può essere considerato l’avvio di queste ricerche, che troveranno poi le vette più liriche in quadri come Sale la nebbia dalla valle o nei dipinti del Poema invernale: ne consegue un minimalismo crepuscolare che, ha scritto Sergio Rebora, “si avvicina alle poetiche di Pascoli e in particolare all’atmosfera complessiva di Myricae”, perché “il valore simbolico individuato negli elementi della natura, il senso di aspettativa e mistero nascosto nelle piccole cose della quotidianità, la giustapposizione di immagini uditive e visive, gli effetti di sinestesia sembrano ritrovarsi nei rispettivi mondi interiori dell’artista e del poeta”.

Altri grandi artisti italiani avrebbero partecipato allo stesso clima culturale. Vale la pena citarne almeno tre: Mario De Maria (Bologna, 1852 - 1924), Gaetano Previati (Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920) e Giuseppe Segantini (Arco, 1858 - monte Schafberg, 1899). Il primo, vicino agli ambienti di In arte libertas e debitore della poetica böckliniana, avrebbe trovato la dimensione a lui più congeniale nelle vedute urbane, soprattutto quelle di Venezia: l’artista indugia quindi su città svuotate e trasognate, rischiarate dalla luna che, osservava già all’epoca Vittorio Pica, era in grado di tessere dei “colloqui [...] con i muri grigio-verdastri dei palazzi veneziani”, prive della presenza umana o quasi, spesso tendenti al macabro, all’orrido, al visionario. Altro approccio ancora è quello di Gaetano Previati: qui non è l’essere umano che proietta il suo sentimento sulla natura, ma sono è il reale che s’imprime nell’anima del pittore e dà luogo a paesaggi sognati (“paesaggi dell’anima” per usare un’efficace espressione di Fernando Mazzocca), come il Paesaggio del Museo dell’Ottocento di Ferrara, o ancora come il Chiaro di luna dove ogni contatto con la realtà viene meno e la veduta assume l’aspetto di una visione interiore dell’artista. Segantini adopera invece gli effetti luministici e atmosferici per caricare di emotività i suoi dipinti, come avviene in uno dei suoi quadri più celebri, l’Ave Maria a trasbordo, un’opera di grande intensità poetica che descrive con intimità un momento di calma e armonia sul lago di Pusiano in Brianza, un dipinto in cui la “la luce solare, venerata dall’artista quale ‘anima che dà vita alla terra’, è la sorgente di una visione panteista ed empatica della natura fondata sulla sacralità della vita e sull’armonia tra esseri umani e animali, un ‘paesaggio stato d’animo’ in cui la malinconia del vespro trascolora in un sentimento di pace universale” (Vorrasi).

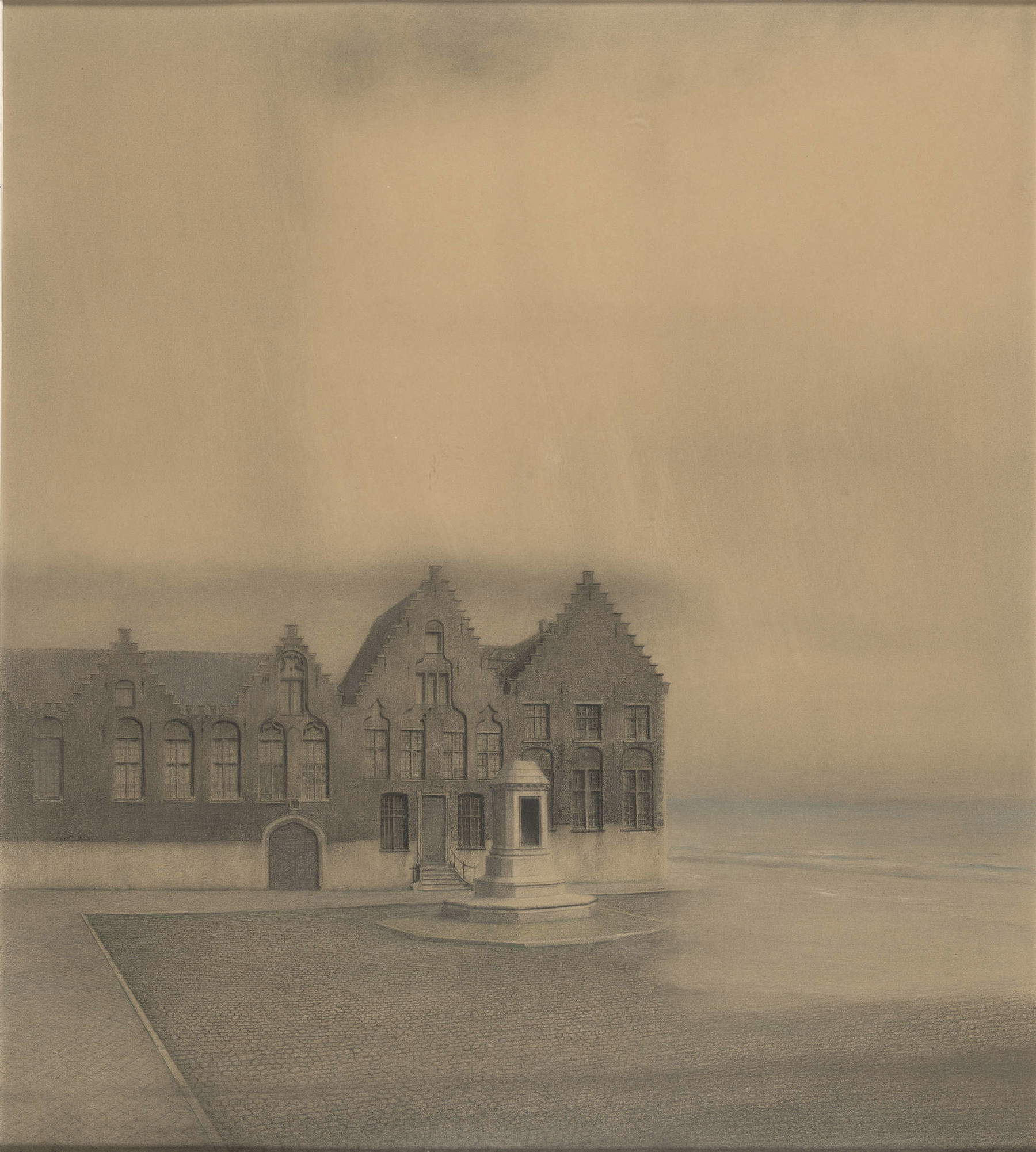

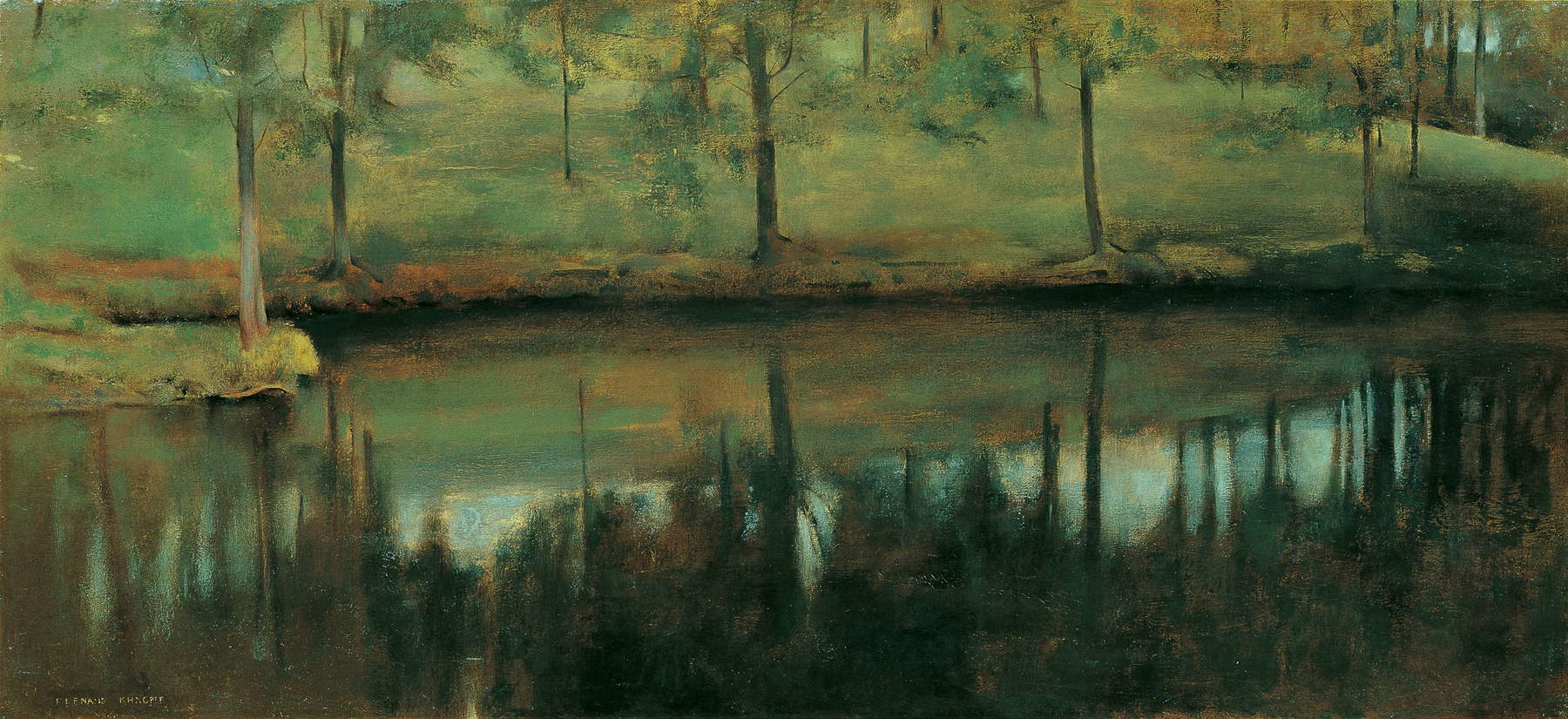

In ambito europeo, le ricerche più interessanti furono quelle seguite dal belga Fernand Khnopff (Grembergen-lez-Termonde, 1858 – Bruxelles, 1921), che tra i pittori simbolisti fuori dall’Italia fu quello che più frequentò la pittura paesistica (che rappresentò una delle tante anime della sua variegata, densa e quasi sempre enigmatica produzione). Le sue vedute urbane, nella fattispecie quelle di Bruges, sono in certa misura paragonabili a quelle di De Maria: la peculiarità di Khnopff consiste nel fatto che i suoi scorci sono brani di memoria, frammenti che erano rimasti impressi nella sua mente, dal momento che, per Khnopff, Bruges era la città dell’infanzia, dove visse dall’età di due anni fino a sette o forse dieci, secondo le fonti note. La costruzione dell’immagine di Bruges nell’arte di Khnopff ha poi subito l’ascendente di alcune rilevanti sollecitazioni, come il revival gotico che imperversava nell’Europa del tempo e che ben s’accordava all’aspetto dell’antica città fiamminga, e la lettura dei testi dello scrittore Georges Rodenbach (Tournai, 1855 - 1898), che Khnopff conobbe personalmente attraverso suo fratello Georges (anch’egli scrittore). La storica dell’arte Lynne Pudles ha preso a esempio una delle opere più famose di Khnopff, La ville abandonnée (“La città abbandonata”) per rimarcare la possibile derivazione dal capolavoro di Rodenbach, Bruges-la-Morte (“Bruges la morta”, per il quale Khnopff disegnò anche la copertina): in un passaggio del suo romanzo anch’esso denso di rimandi simbolici, lo scrittore descrive una sorta di ritirata del mare che avrebbe costretto la città alla morte: “Bruges era la sua morte. E la sua morte era Bruges. Tutto si univa in un destino parallelo. Era Bruges la morta, lei stessa sepolta dalle sue banchie di pietra, con le arterie fredde dei suoi canali, quando aveva cessato di battere la grande pulsazione del mare”. E secondo Pudles, Khnopff ha voluto dare evidenza a quest’immagine, che torna anche in altre opere di Rodenbach: una città fredda, silenziosa, deserta, vuota, pervasa da una sensazione di morte, immagine che intendeva evocare il senso di decadenza della città. Nei dipinti di Khnopff, è la città stessa che diventa uno stato d’animo.

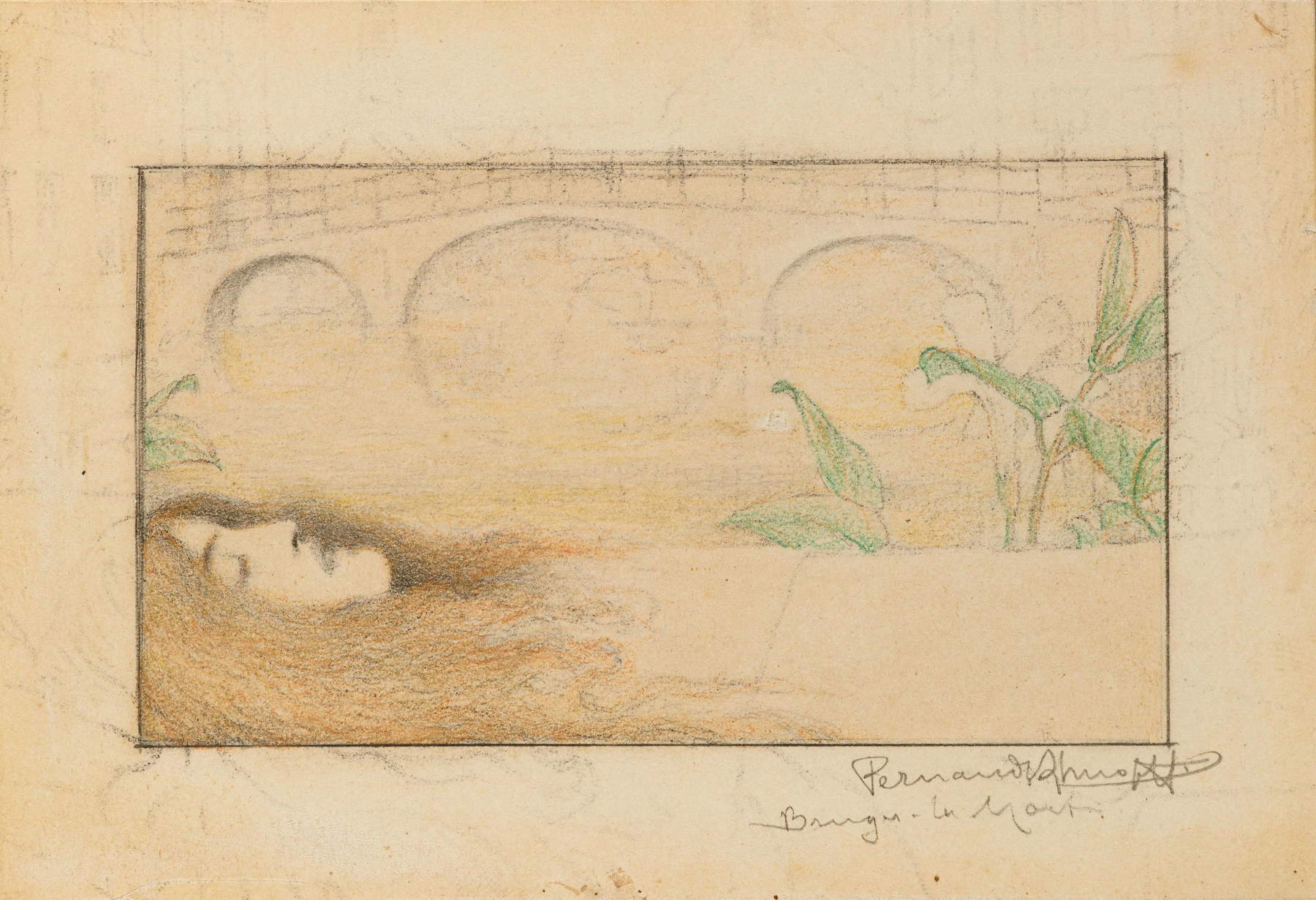

Anche i paesaggi di Khnopff scaturiscono dalla sua mente, parimenti legati ai suoi ricordi: tra il 1880 e il 1895, l’artista realizzò una serie di vedute dei boschi e delle campagne attorno a Fosset, un minuscolo villaggio rurale nelle Ardenne dove la famiglia di Khnopff aveva una casa nella quale era solita trascorrere l’estate. Anche in questi casi, l’elaborazione del paesaggio segue l’intimità dei ricordi, con l’immediata conseguenza che le atmosfere sono rarefatte, gli alberi e la terra sono sfocati e non definiti, come quando si tenta di ricordare qualcosa: pochi altri come Khnopff riuscirono a comunicare meglio l’impressione del ricordo, ammantandola d’un senso di profonda malinconia.

Altri artisti, da Guido Marussig ad Angelo Morbelli, da Giulio Aristide Sartorio a Gennaro Favai, avrebbero fornito il loro contributo alla poetica del paesaggio-stato d’animo. La stagione del paesaggio simbolista si sarebbe però avviata ben presto alla fine, offuscata dall’entrata in scena delle avanguardie. La poetica degli stati d’animo, e soprattutto delle emozioni, ebbe tuttavia alcuni riflessi anche nelle forme espressive elaborate dalle generazioni più giovani. Varrà dunque la pena ricordare come nel Manifesto della pittura futurista, pubblicato nel 1914, Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini, tutti di almeno venti o trenta anni più giovani degli artisti sopra menzionati, avrebbero affermato che “il ritratto, per essere un’opera d’arte, non può né deve assomigliare al suo modello, e che il pittore ha in sé i paesaggi che vuol produrre”. La conseguenza: “per dipingere una figura non bisogna farla: bisogna farne l’atmosfera”.

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.