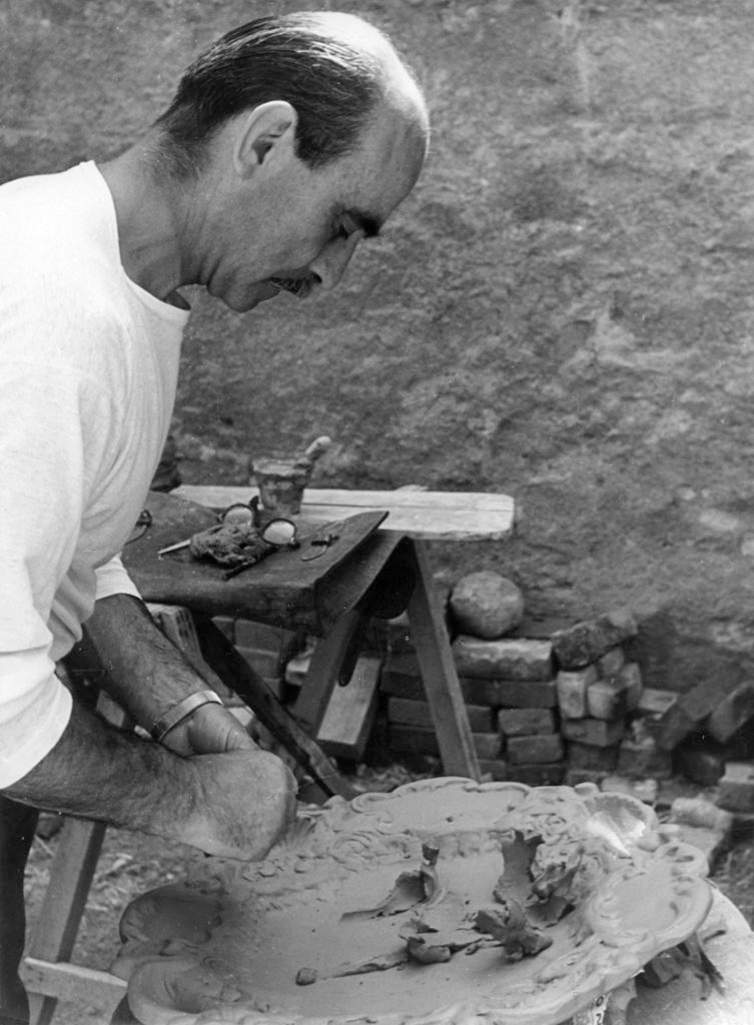

Lucio Fontana (Rosario, 1899 - Comabbio, 1968), der international vor allem für seine Schnitte (oder genauer gesagt, die Warteschleifen) bekannt ist, widmete einen Großteil seines Schaffens der Keramik, einem ausdrucksstarken Medium, das er im Laufe von mehr als vier Jahrzehnten radikal umgestaltete. Fontanas Keramikproduktion (die zum ersten Mal anlässlich der von Sharon Hecker kuratierten Ausstellung Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana, die vom 11. Oktober 2025 bis zum 2. März 2026 in der Peggy Guggenheim Collection in Venedig zu sehen ist, eingehend erforscht wird) umfasst mehr als zweitausend Stücke und begleitet Fontana während seiner gesamten Karriere, angefangen von seinen ersten Erfahrungen in Argentinien bis hin zu den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs in Italien. Ton mit seinen unendlichen Materialmöglichkeiten wurde für den Künstler zu einem privilegierten Terrain für kontinuierliche Experimente.

Obwohl Fontana intensiv mit Ton arbeitete, definierte er sich bereits 1939 in erster Linie als Bildhauer und nicht als Keramiker. Diese Positionierung spiegelt seine Absicht wider, die historische Marginalisierung der Keramik zu überwinden, die traditionell eher mit Handwerk als mit “reiner” Kunst assoziiert wurde. Sein keramisches Werk reicht von winzigen bis hin zu monumentalen Arbeiten und umfasst eine breite Palette von Themen: menschliche Figuren, Meerestiere, Harlekine, Krieger, sakrale Themen (wie die Serien Kruzifix und Madonna mit Kind) und abstrakte Formen. Diese außergewöhnliche Fähigkeit zur Mutation und zum Wechsel zwischen verschiedenen Stilen, von der archaischen Figuration bis hin zur fast barocken Dynamik seines frühen Spatialismus, ist kein Zufall, sondern kann laut Sharon Hecker als eine tiefgreifende Strategie des psychologischen Widerstands gelesen werden, die durch das Trauma, das er auf den Schlachtfeldern während des Ersten Weltkriegs erlitt (er war einer der berühmten “Jungen von ’99”), geformt wurde. Die Tonerde mit ihren jahrhundertealten Regeln und der ihr innewohnende gemeinschaftliche Arbeitsprozess (insbesondere mit der Werkstatt Mazzotti in Albisola) bot Fontana eine Basis der Stabilität und Verwurzelung, die ein Gegengewicht zu der durch die Unberechenbarkeit des Feuers erzeugten Erregung bildete. So wurde die Keramik, wie Duilio Morosini sie definierte, seine “andere Hälfte” oder “zweite Seele”, ein wesentliches und generatives Element für seine künstlerische Vision. Durch dieses Medium konnte Fontana das Konzept von Raum, Zeit und Materie auf eine intimere und taktilere Weise erforschen und die Ideen seiner Raumkonzepte vorwegnehmen und konkretisieren. Dies sind die Gründe, warum Lucio Fontana ein Keramikgenie ist.

Lucio Fontanas Entscheidung, sich der Kunst und insbesondere dem Modellieren von Ton zu widmen, wurde durch dietraumatische Erfahrung des Ersten Weltkriegs zutiefst beeinflusst, wie er selbst einräumte. Als Freiwilliger angeworben, erlebte Fontana zwei Jahre lang das Grauen der Schlachtfelder im Karst und brachte ein bleibendes Gefühl der Qual mit zurück. Nach seiner Rückkehr nach Argentinien im Jahr 1922 war es das Bedürfnis, die durch den Krieg verursachten “Reaktionen” auszudrücken, das ihn zur Kunst trieb. Der Ton mit seiner unmittelbaren Materialität wurde für ihn fast zu einem Rettungsanker, so dass er 1947 in einem Brief an seinen Freund Tullio d’Albisola die Keramik als eine entscheidende Wahl zwischen “Selbstmord und Reisen” bezeichnete, in der Hoffnung, dass sie ihm das “Gefühl geben würde, noch ein lebendiger Mensch zu sein”.

Sein erstes erklärtes keramisches Werk, die Charleston-Tänzerin (1926), besteht zwar aus bemaltem Gips, um polierte Keramik zu simulieren, unterstreicht aber die symbolische Bedeutung, die der Künstler diesem Material von Anfang an beimaß. Nach Werken wie Black Figures (1931) begann Fontana mit der Erforschung archaischer, organischer und “primitiver” Figuren aus Terrakotta und Gips, was einenBruch mit der akademischen Bildhauerei und der von seinem Vater und Meister Adolfo Wildt erlernten Marmorverarbeitung bedeutete. Die Abkehr von der klassischen Bildhauerei zugunsten des Modellierens ermöglichte eine intuitivere und ausdrucksvollere Gestik. Seine ersten Terrakotten, die sich durch eine strenge, oft unglasierte und bei niedrigen Temperaturen gebrannte Form auszeichnen, zeigen bereits eine Dynamik zwischen Figuration und Abstraktion. Dieser Ansatz entsprach dem Verlangen nach Erneuerung in der Nachkriegszeit, und der Ton war das perfekte Medium, um diesem neuen künstlerischen Horizont Gestalt zu verleihen.

Ein Pfeiler von Fontanas keramischem Genie war seine enge, dauerhafte und komplexe Zusammenarbeit mit dem Keramikbezirk von Albissola, insbesondere mit der Werkstatt der Familie Mazzotti, in der der Künstler ab 1936 über zwei Jahrzehnte lang eifrig arbeitete. Dabei handelte es sich nicht um eine einfache Auslagerung der Produktion: Der Wissenschaftler Luca Bochiccio erklärte, dass die Zusammenarbeit mit der von Giuseppe Mazzotti gegründeten Fabrik im Laufe der Zeit aus einem komplexen Komplex künstlerischer, menschlicher, kultureller und technisch-prozessualer Gründe Kontinuität fand (“Die Gründe für diese Vorherrschaft”, schrieb Bochicchio, “liegen nicht nur in der Überlegenheit Die Gründe für diese Vorherrschaft”, so Bochicchio, “liegen nicht nur in der historisch anerkannten und dokumentierten technischen und produktiven Überlegenheit von Mazzotti gegenüber den anderen Handwerksbetrieben der Region, denn es ist in der Tat notwendig, die Bedingungen der menschlichen Beziehungen, der ideologischen, poetischen und experimentellen Assonanz, die die Beziehung zwischen Künstler und Handwerker kennzeichnete, zu berücksichtigen und zu rekonstruieren”). Die anschließende Begegnung mit Tullio d’Albisola (Tullio Mazzotti), einem futuristischen Keramiker, Künstler und Zeitgenossen, erwies sich als entscheidend, denn Tullio förderte ein für den Dialog offenes Umfeld und fungierte als Komplize und Mentor in Fontanas Karriere als Keramikbildhauer.

Mitte der 1930er Jahre erfährt Fontanas keramische Produktion einen radikalen Wandel: Von den strengen Terrakotten der Anfangszeit geht er zu einer Phase über, die von einer Explosion des Lebens geprägt ist, mit Werken, die von der Meeresflora und -fauna inspiriert sind und oft lebhaft glasiert sind. Diese Periode, zu der auch sein Aufenthalt in der Manufacture de Sèvres im Jahr 1937 gehörte, fasste der Künstler als die Schaffung eines “ganzen versteinerten und glänzenden Aquariums” zusammen.

Fontana erforscht die Verschmelzung von Abstraktion und Realismus, arbeitet mit verschiedenen Maßstäben (vom monumentalen bis zum kleinen) und unterschiedlichen Texturen. Der Künstler schöpfte aus einem Repertoire von Wassersujets und schuf Skulpturen wie das berühmte Krokodil (1936-1937) und die Seepferdchen (1936), die oft paarweise präsentiert wurden, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervorzuheben, ein Spiel der Variationen, das sich auch in der Verwendung unterschiedlicher Glasuren, wie tiefes Schwarz und lebhaftes Rosa, manifestierte. In den Stillleben untergräbt Fontana die Erwartungen an die Farbgebung: eine weiße Birne mit goldenem Stiel und eine goldglänzende Banane schaffen eine gewollte Dissonanz zwischen der organischen Form und der künstlichen Oberfläche und verstärken den Dialog zwischen Andersartigkeit und Identität. Diese Tendenz zur Wiederholung, Aufspaltung und formalen Variation war nicht nur ein ästhetisches Mittel, sondern diente auch als psychologische Strategie, um die Last seiner Kriegserfahrungen zu bewältigen. Fontanas technische Beherrschung ermöglichte auch die Verschmelzung von Natur und Kunst: Conchiglie (Mare) (1935-1936), ein Werk aus feuerfestem Ton, bei dem der Künstler die Einarbeitung von echtem Moos in die Oberfläche schätzte, wodurch der Effekt einer spontanen Integration der Umwelt entstand.

Die große Revolution , die Fontana in die Keramik einführte, bestand vor allem darin, die Keramik zum idealen Medium zu machen, um die künstlerischen Erfahrungen, die seine Entwicklung kennzeichneten, insbesondere das futuristische und barocke Erbe, mit seiner Gründungstheorie des Spatialismus zu verbinden: In diesem Projekt wurde die Bewegung zum wahren Schlüssel der Revolution. Im Mailand des Futurismus arbeitend und in engem Kontakt mit Tullio d’Albisola, einem futuristischen Keramiker, näherte sich Fontana dem Material mit einer lebendigen Dringlichkeit. Der plastische Ton verkörperte perfekt die Prinzipien des Manifiesto blanco (1946), das Fontana in Argentinien unterzeichnete: ein Schlüsselwerk, in dem er behauptete, dass Materie nur in Bewegung existiert und dass Existenz, Natur und Materie eine Einheit sind, die sich in Raum und Zeit entwickelt.

Ton war für Fontana von Natur aus offen für den Augenblick und für Veränderungen. Gleichzeitig ist seine plastische Sprache von der barocken Ästhetik genährt: Die wirbelnde Bewegung des Tons, der Materialüberschuss und die Gesten, die tiefe Falten erzeugen, offenbaren eine barocke Räumlichkeit. Diese dynamische Laune und räumliche Spannung war bereits ein herausragendes Thema, das seinen Spatialismus (der “anorganisch” und eine reine abstrakte Geste war) von der Dynamik der frühen Futuristen unterschied. Fontana versuchte stets, die Kunst zu transzendieren, indem er die zweidimensionalen Grenzen des Bildes durchbrach. Seine Keramikskulpturen gelten seit den 1930er Jahren als Vorläufer einer Kunst, die den direkten Kontakt mit der Materie bevorzugt. Seine Werke, die er als “freiwillig anachronistisch” bezeichnete, verschmolzen die alte Tradition der Keramik mit Überlegungen zum Unendlichen, die für sein räumliches Denken typisch waren. Die Keramik ermöglichte es Fontana, eine Sprache zu entwickeln, die weder Malerei noch Bildhauerei ist, sondern eine Kunst, die Farben im Raum einsetzt.

Fontanas Keramiken waren auch eine entscheidende Werkstatt für seine Raumkonzepte, insbesondere durch die Serie von Löchern, eine Geste, die die Oberfläche veränderte, um die räumliche und konzeptionelle Dimension zu erkunden. Bereits 1949 schuf Fontana seine ersten Löcher auf verschiedenen Oberflächen, darunter auch Ton. Der Künstler betrachtete diese Perforationen als seine “Ideen”, als einen Akt der “Sinnlichkeit der Geste”, der die glatte Oberfläche des Materials zerreißt oder durchschneidet. Diese zahllosen Löcher, die oft in Spiralen oder Konstellationen angeordnet sind, verweisen auf den atomaren Aspekt der Materie und ganz allgemein auf den Kosmos und die Eroberung des Weltraums, Themen, die ihn faszinierten.

Diese Forschung setzt sich in den imposanten kugelförmigen Terrakotten der 1959 begonnenen Serie Nature fort, die tiefe Einschnitte oder Löcher aufweisen, die von frühen Bildern von Mondkratern inspiriert sind. In den keramischen Werken der 1950er Jahre, wie den Spatial Ceramics (1953) oder den späteren Spatial Concepts, setzte sich Fontana mit Ton direkt mit den Grundlagen der modernen Skulptur auseinander und arbeitete mit rauen, massiven und unregelmäßig eingeschnittenen Massen. Der Künstler wollte “über die Wand hinausgehen” und benutzte Löcher und Schnitte nicht als bloße Dekoration, sondern als Effekte, die neue Räume aktivierten und den Betrachter zu einer totalen emotionalen Beteiligung einluden. Die Geste der Perforation, zusammen mit dem Einreißen oder der Gravur, überwand die Unterscheidung zwischen Skulptur und Malerei und verwandelte das Material in eine neue expressive Dimension, die eine Matrix-Resonanz erhielt. Die Kunst wurde in dieser Perspektive als totale Präsenz, als ein neuer Dialog mit der Materie gesehen.

Ein charakteristisches Merkmal von Fontanas keramischem Werk war seine ständige Rückkehr zu seinen Ursprüngen, seine Erkundung des Prozesses des Kunstmachens selbst als eine ursprüngliche, fast rituelle Geste. Die Werke mit dem Titel Pane (Brot) beispielsweise sind rechteckige, gelochte Tafeln, die nicht nur auf das Essen verweisen, sondern auch auf das “panetto” oder “Brot” (ein Dialektausdruck aus Albisola), das die ursprüngliche Tonplatte bezeichnet, die zum Schneiden und Formen von Kugeln bereit ist. In ähnlicher Weise symbolisieren die kugelförmigen und eiförmigen Skulpturen von Nature (1959-1960) den Anfang und die Entstehung durch elementare Handlungen wie Halbieren, Teilen, Schneiden und Durchstechen, die an das Bild einer sich teilenden Zelle oder eines Atoms erinnern.

In seinen späteren Terrakotta-Arbeiten, die oft ohne Glasuren und Verzierungen auskommen, hinterlässt Fontana absichtlich sichtbare Spuren der Manipulation: Fingerabdrücke, Verdrehungen und Einschnitte. Diese Betonung der manuellen Geste und der rohen Materialität stand im Einklang mit seiner Ablehnung von Technik und Keramik, die als zerbrechlich oder kitschig empfunden wurde. Vielmehr versuchte Fontana, den ursprünglichen Zustand der Menschheit zu entwickeln, indem er sich auf die Gesten unserer prähistorischen Vorfahren berief, die von der suggestiven Kraft des Rhythmus geleitet wurden. Die Keramik mit ihrer Notwendigkeit zu formen, war das perfekte Mittel, um die Energie der Geste im Moment festzuhalten.

Fontanas Genie zeichnete sich auch durch seine konstante und fruchtbare Integration in die Welt der Architektur und des Designs aus. Er erhob die Keramik von einem reinen Kunstobjekt zu einem wesentlichen Bestandteil des städtischen Gefüges und des modernen Mobiliars. Seit den 1930er Jahren arbeitete Fontana mit wichtigen Persönlichkeiten wie Luciano Baldessari, Luigi Figini und Gino Pollini zusammen. Nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligte sich Fontana aktiv am Wiederaufbau Mailands, einer Zeit, in der Keramik zum bevorzugten Material wurde, und schuf in Zusammenarbeit mit Architekten wie Marco Zanuso und Roberto Menghi dauerhafte Installationen für öffentliche und private Gebäude: Bemerkenswert sind die Steinzeugfriese an der Fassade der Via Senato (1947) und das Flachrelief Battaglia (1948) aus polychromer und fluoreszierender Keramik für das Cinema Arlecchino.

Als halbindustrielles Produkt erwies sich die Keramik als ideale Ergänzung zum Modernismus. Neben den in situ installierten Stücken und den Friesen (z. B. für die Geländer in der Via Lanzone) widmete sich Fontana auch der Massenproduktion: Er arbeitete mit der Firma Gabbianelli bei der Herstellung von polychromen Keramikgriffen zusammen und stellte in einem bedeutenden Projekt mit Roberto Menghi für Fontana Arte skulpturale Sockel aus Feinsteinzeug für Tische mit Kristallplatten her. Diese Arbeiten weisen ihn als einen Künstler aus, der in der Lage ist, die Autorität der künstlerischen Geste mit den Erfordernissen der Funktionalität und der Massenproduktion in Einklang zu bringen, ganz im Sinne von Gio Pontis Vision, dass Kunst weder “rein noch angewandt” ist, sondern einfach “Kunst, wo sie ist”.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.