Lucio Fontana (Rosario, 1899 – Comabbio, 1968), benché riconosciuto a livello internazionale soprattutto per i suoi tagli (o, per meglio dire, le Attese), ha in realtà dedicato una parte preponderante della sua attività creativa alla ceramica, un mezzo espressivo che ha trasformato in maniera radicale nel corso di oltre quattro decenni. La produzione ceramica di Fontana (per la prima volta esplorata in modo approfondito in occasione della mostra Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana, alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia dall’11 ottobre 2025 al 2 marzo 2026, a cura di Sharon Hecker) annovera oltre duemila pezzi e accompagna Fontana per tutta la sua carriera, a partire dalle prime esperienze in Argentina fino agli anni del boom economico in Italia. L’argilla, con le sue infinite possibilità materiche, divenne per l’artista un terreno privilegiato di sperimentazione continua.

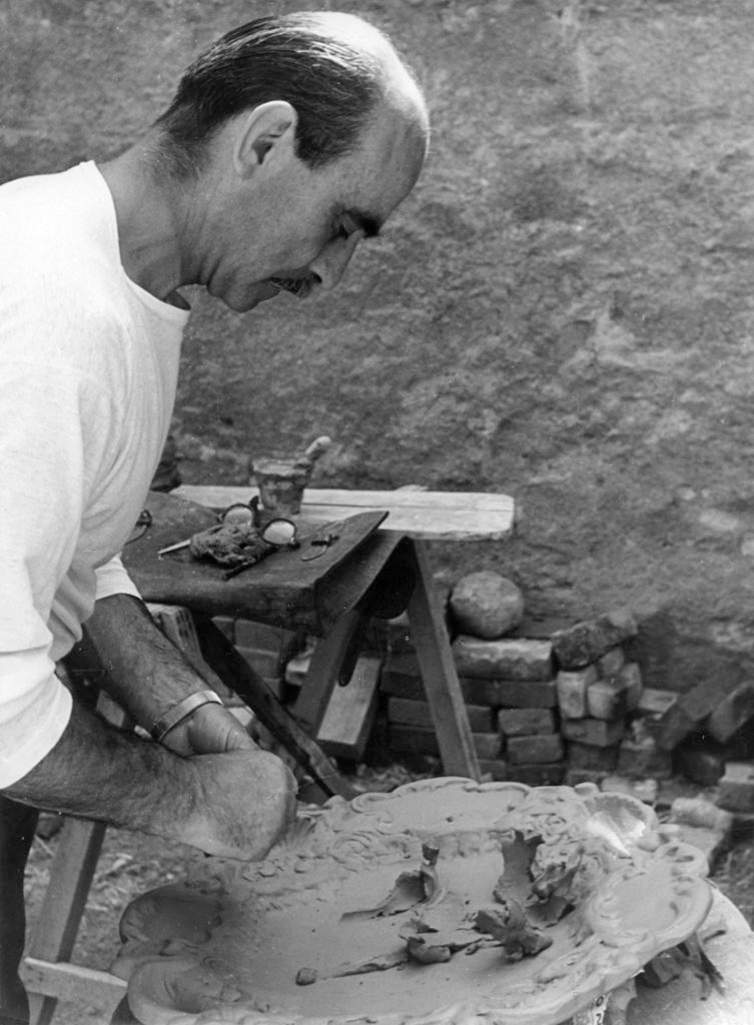

Sebbene Fontana lavorasse intensamente l’argilla, egli si definiva primariamente come uno scultore, e non un ceramista, già nel 1939. Questo posizionamento rifletteva il suo intento di superare la storica marginalizzazione della ceramica, tradizionalmente associata all’artigianato piuttosto che all’arte “pura”. La sua opera in ceramica spazia dal minuscolo al monumentale e abbraccia una vasta gamma di soggetti: figure umane, creature marine, arlecchini, guerrieri, temi sacri (come la serie del Crocifisso e della Madonna col Bambino) e forme astratte. Questa straordinaria capacità di mutazione e di fluidità tra stili diversi, dall’arcaico figurativo al dinamismo quasi Barocco del suo primo Spazialismo, non era casuale, ma, secondo Sharon Hecker, può essere letta come una profonda strategia di resistenza psicologica forgiata dal trauma subito nei campi di battaglia durante la prima guerra mondiale (fu uno dei celeberrimi “ragazzi del ‘99”). L’argilla, con le sue regole secolari e il suo processo di lavorazione intrinsecamente collaborativo (in particolare con il laboratorio Mazzotti di Albisola), fornì a Fontana una base di stabilità e radicamento, controbilanciando l’eccitazione generata dall’imprevedibilità del fuoco. La ceramica divenne così, come la definì Duilio Morosini, la sua “altra metà” o “seconda anima”, un elemento essenziale e generativo per la sua visione artistica. Fu attraverso questo mezzo che Fontana poté esplorare in modo più intimo e tattile il concetto di spazio, tempo e materia, anticipando e concretizzando le idee dei suoi Concetti spaziali. Ecco i motivi per cui Lucio Fontana è un genio della ceramica.

La decisione di Lucio Fontana di dedicarsi all’arte e, in particolare, alla modellazione dell’argilla, è stata profondamente influenzata dall’esperienza traumatica della prima guerra mondiale, come egli stesso ha riconosciuto. Arruolato come volontario, Fontana visse per due anni l’orrore dei campi di battaglia sul Carso e ne riportò un senso duraturo di tormento. Al suo rientro in Argentina nel 1922, fu proprio la necessità di esprimere le “reazioni” provocate dalla guerra a spingerlo verso l’arte. L’argilla, con la sua materialità immediata, divenne quasi un’ancora di salvezza, tanto che nel 1947, scrivendo all’amico Tullio d’Albisola, la considerò una scelta cruciale, posta tra “il suicidio e il viaggio”, sperando che gli desse la “sensazione d’essere ancora un uomo vivo”.

La sua prima opera in ceramica dichiarata, la Ballerina di Charleston (1926), pur essendo in gesso dipinto per simulare la ceramica lucida, sottolinea l’importanza simbolica che l’artista attribuiva fin da subito a questo materiale. Seguendo l’esempio di opere come Figure nere (1931), Fontana avviò una ricerca basata su figure arcaiche, organiche e “primitive” in terracotta e gesso, segnando una rottura con la scultura accademica e la lavorazione del marmo appresa dal padre e dal maestro Adolfo Wildt. L’abbandono della scultura classica in favore della modellazione permise un gesto più intuitivo ed espressivo. Le sue prime terrecotte, caratterizzate da una forma austera, spesso non smaltate e cotte a basse temperature, mostravano già una dinamica tra figurazione e astrazione. Questo approccio rispondeva al desiderio di rinnovamento del dopoguerra, e l’argilla forniva il mezzo perfetto per dare forma a questo nuovo orizzonte artistico.

Un pilastro della genialità ceramica di Fontana fu la sua stretta, duratura e complessa collaborazione con il distretto ceramico di Albissola, in particolare con il laboratorio della famiglia Mazzotti, dove l’artista operò in maniera assidua per oltre due decenni a partire dal 1936. Non si trattò di una semplice esternalizzazione della produzione: lo studioso Luca Bochiccio ha spiegato che la collaborazione con il la fabbrica fondata da Giuseppe Mazzotti ha trovato una continuità nel tempo per un intricato complesso di ragioni artistiche, umane, culturali e tecnico-processuali (“Le ragioni di tale predominanza”, ha scritto Bochicchio, “non vanno trovate soltanto nella superiorità tecnica e produttiva della Mazzotti, storicamente riconosciuta e documentata, rispetto alle altre manifatture artigiane del territorio, poiché è necessario, infatti, considerare e ricostruire i termini delle relazioni umane, dell’assonanza ideologica, poetica e sperimentale che caratterizzarono il rapporto tra artista e artigiano”). Il successivo incontro con Tullio d’Albisola (Tullio Mazzotti), ceramista futurista, artista e coetaneo, si rivelò cruciale, poiché Tullio promosse un ambiente aperto al dialogo, fungendo da complice e mentore nel percorso di Fontana come scultore ceramista.

Nella metà degli anni Trenta, la produzione ceramica di Fontana subì una trasformazione radicale, passando dalle terrecotte austere del primo periodo a una fase caratterizzata da una esplosione di vita, con opere ispirate alla flora e alla fauna marina, spesso vivacemente smaltate. Questo periodo, che includeva il suo soggiorno alla Manufacture de Sèvres nel 1937, fu riassunto dall’artista come la creazione di “tutto un acquario pietrificato e lucente”.

Fontana esplorò la fusione tra astrazione e realismo, lavorando su scale diverse (dal monumentale al piccolo) e su texture variegate. L’artista attingeva a un repertorio di soggetti acquatici, producendo sculture come il celebre Coccodrillo (1936–1937) e i Cavalli marini (1936), spesso presentati in coppia per evidenziare affinità e differenze, un gioco di variazione che si manifestava anche nell’uso di smalti divergenti, come il nero profondo e il rosa vivido. Nelle nature morte, Fontana sovvertiva le aspettative cromatiche: una pera bianca con gambo dorato e una banana d’oro lucente creavano una dissonanza intenzionale tra la forma organica e la superficie artificiale, intensificando il dialogo tra alterità e identità. Questa tendenza alla ripetizione, allo sdoppiamento e alla variazione formale non era solo un espediente estetico, ma fungeva da strategia psicologica per gestire il peso delle sue esperienze di guerra. La maestria tecnica di Fontana permise inoltre la fusione di natura e arte: ne è testimonianza Conchiglie (Mare) (1935–1936), un’opera in argilla refrattaria in cui l’artista apprezzò l’incorporazione del muschio reale nella superficie, creando un effetto di spontanea integrazione ambientale.

La grande rivoluzione che Fontana introdusse nella ceramica è consistita soprattutto nel far diventare la ceramica il mezzo ideale per collegare sintetizzare le esperienze artistiche che hanno segnato la sua evoluzione, in particolare l’eredità futurista e barocca, e la sua teoria fondativa dello Spazialismo: in questo progetto, il movimento diventava la vera chiave della rivoluzione. Lavorando nella Milano del Futurismo e a stretto contatto con Tullio d’Albisola, ceramista futurista, Fontana si avvicinò alla materia con una viva urgenza. L’argilla malleabile incarnava perfettamente i principi del Manifiesto blanco (1946), che Fontana firmò in Argentina: un’opera chiave in cui affermava che la materia esiste solo nel movimento e che l’esistenza, la natura e la materia sono un’unità che si sviluppa nello spazio e nel tempo.

L’argilla era per Fontana intrinsecamente aperta al momento e al cambiamento. Allo stesso tempo, il suo linguaggio plastico si nutriva dell’estetica barocca: il movimento vorticoso dell’argilla, l’eccesso materico e i gesti che creavano pieghe profonde rivelavano una spazialità barocca. Questa estrosità dinamica e la tensione spaziale erano già un tema preminente, che distinguono il suo Spazialismo (che era “inorganico” e puro gesto astratto) dal dinamismo dei primi Futuristi. Fontana cercava costantemente di superare l’arte rompendo i limiti bidimensionali del quadro. Le sue sculture ceramiche, fin dagli anni Trenta, erano viste come anticipatrici di un’arte che favoriva il contatto diretto con la materia. Le sue opere, definite “volontariamente anacronistiche”, fondevano l’antica tradizione della ceramica con riflessioni sull’infinito, tipiche del suo pensiero spazialista. La ceramica permise a Fontana di sviluppare un linguaggio che non è né pittura né scultura, ma un’arte che usa i colori attraverso lo spazio.

La ceramica di Fontana fu un laboratorio cruciale anche per i suoi Concetti spaziali, in particolare attraverso la serie dei buchi, gesto che alterava la superficie per esplorare la dimensione spaziale e concettuale. Già nel 1949, Fontana realizzò i suoi primi Buchi su diverse superfici, inclusa l’argilla. L’artista considerava queste perforazioni come le sue “idee”, un atto di “sensualità del gesto” che squarciava o tagliava la superficie liscia della materia. Questi innumerevoli fori, spesso organizzati in spirali o costellazioni, rimandavano all’aspetto atomico della materia e, più in generale, al cosmo e alla conquista dello spazio, temi che lo affascinavano.

Questa ricerca si estese alle imponenti terrecotte sferiche della serie delle Nature (iniziata nel 1959), che presentavano tagli o fori profondi, ispirati dalle prime immagini dei crateri lunari. Nelle opere ceramiche degli anni Cinquanta, come la Ceramica spaziale (1953) o i successivi Concetti spaziali, Fontana utilizzò l’argilla per affrontare direttamente i fondamenti della scultura moderna, lavorando con masse grezze, massicce e irregolarmente incise. L’artista intendeva andare “oltre la parete”, utilizzando i fori e i tagli non come semplice decorazione, ma come effetti che attivavano nuovi spazi e invitavano lo spettatore a una totale partecipazione emotiva. Il gesto della perforazione, insieme allo strappo o all’incisione, superava la distinzione tra scultura e pittura, trasformando la materia in una nuova dimensione espressiva che acquisiva una risonanza di matrice. L’arte, in questa prospettiva, era vista come presenza totale, un nuovo colloquio con la materia.

Una caratteristica distintiva del lavoro ceramico di Fontana fu il suo continuo ritorno alle origini, l’esplorazione del processo stesso del fare arte come un gesto primordiale e quasi rituale. Le opere intitolate Pane, ad esempio, erano pannelli rettangolari bucherellati che non si riferivano soltanto al cibo, ma anche al “panetto” o “pane” (termine dialettale albisolese) che indicava la lastra di argilla iniziale, pronta per essere tagliata e formata in palle. Allo stesso modo, le sculture sferiche e ovoidali delle Nature (1959–1960) simboleggiavano l’inizio e la genesi, attraverso atti elementari come il dimezzamento, la divisione, il taglio e la perforazione, che richiamavano l’immagine di una cellula o di un atomo che si divide.

Nelle sue ultime opere in terracotta, spesso spogliate di smalti e decorazioni, Fontana lasciava intenzionalmente le tracce visibili della manipolazione: impronte digitali, torsioni e incisioni. Questa enfasi sul gesto manuale e sulla materialità cruda era coerente con il suo rifiuto della tecnica e della ceramica percepita come fragile o kitsch. Fontana cercava, piuttosto, di sviluppare la condizione originale dell’umanità, invocando i gesti dei nostri antenati preistorici guidati dalla suggestiva potenza del ritmo. La ceramica, con la sua necessità di modellare, era il veicolo perfetto per registrare l’energia del gesto nell’attimo.

La genialità di Fontana si distinse anche nella sua costante e fruttuosa integrazione con il mondo dell’architettura e del design, elevando la ceramica da oggetto d’arte pura a componente essenziale del tessuto urbano e dell’arredo moderno. Fin dagli anni Trenta, Fontana collaborò con figure chiave come Luciano Baldessari, Luigi Figini e Gino Pollini. Dopo la seconda guerra mondiale, Fontana partecipò attivamente alla ricostruzione di Milano, un periodo in cui la ceramica divenne il materiale privilegiato, e realizzò installazioni permanenti per edifici pubblici e privati in collaborazione con architetti come Marco Zanuso e Roberto Menghi: notevoli sono i fregi in grès sulla facciata di via Senato (1947) e il bassorilievo Battaglia (1948) in ceramica policroma e fluorescente per il Cinema Arlecchino.

La ceramica, come prodotto semi-industriale, si rivelò un complemento ideale per il modernismo. Oltre ai pezzi installati in situ e ai fregi (come quelli per le ringhiere di via Lanzone), Fontana si dedicò al design in serie: collaborò con la ditta Gabbianelli per la produzione di maniglie in ceramica policroma e, in un progetto significativo con Roberto Menghi per Fontana Arte, realizzò piedistalli scultorei in gres porcellanato per tavoli con piani in cristallo. Queste opere lo consacrarono come un artista capace di conciliare l’autorità del gesto artistico con i requisiti funzionali e di produzione in serie, aderendo alla visione di Gio Ponti secondo cui l’arte non era né “pura né applicata”, ma semplicemente “arte dove è”.

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.