Dans la cour blanche du séminaire épiscopal de Senigallia, un groupe de jeunes prétendants se poursuivent, comme s’ils voulaient voler, comme si leurs manteaux noirs étaient des ailes. Ces images, qui semblent suspendues, surréalistes, poétiques et en même temps un peu dérangeantes, des images qui interpellent encore le spectateur aujourd’hui, sont peut-être parmi les plus célèbres de la photographie italienne. Nous sommes entre 1961 et 1963, et Mario Giacomelli (Senigallia, 1925 - 2000), jeune photographe autodidacte à l’époque, réalise ce qui deviendra bientôt l’une de ses séries les plus célèbres et les plus controversées : Io non ho mani che mi accarezzino il volto (Je n’ai pas de mains pour caresser mon visage). Cette série a toujours été au centre des expositions consacrées à Giacomelli, dont la grande rétrospective du centenaire, Mario Giacomelli. Le photographe et le poète (à Milan, Palazzo Reale, du 22 mai au 7 septembre 2025), organisée par Bartolomeo Pietromarchi et Katiuscia Biondi Giacomelli, qui rassemble des œuvres de toute la carrière du photographe : Une salle entière, définie par les commissaires comme le “cœur battant” de l’exposition, a été consacrée à Io non ho mani che mi accarezzino il volto (Je n’ai pas de mains pour caresser mon visage), un titre qui fait écho à un poème du père David Maria Turoldo, choisi par l’artiste parce qu’il lui semblait le plus approprié pour transmettre, en quelques mots, les images des jeunes séminaristes.

Le séminaire de Senigallia se trouvait à quelques kilomètres de la maison du photographe, qui est également né et a grandi dans la ville des Marches. And it was there, in that rigid and closed microcosm, that Giacomelli would find the place to stage a series of photographs that were apparently carefree, even bizarre, but which in reality concealed questions about the meaning of existence, faith, freedom, interrupted childhood and an imposed vocation. Pour Giacomelli, Io non ho mani che mi accarezzino il volto est une sorte de réflexion existentialiste. La série, explique le fils du photographe, Simone Giacomelli, dans le volume Mario Giacomelli. Opere 1954-2000, “naît d’une réflexion sur l’écart entre la vie mondaine et la vie ecclésiastique, mûrie au fil du temps à partir de la seconde moitié des années 1950, en discutant avec le jeune aumônier de sa paroisse, l’Église de la Paix, et en abordant dans leurs réflexions les thèmes discutés par le Concile Vatican II en 1962”.

C’est l’aumônier de sa paroisse, Don Enzo Formiconi, nouvellement nommé recteur du séminaire, qui lui fait découvrir ce monde silencieux régi par des rituels qui semblent étrangers à la réalité contemporaine. Giacomelli et Formiconi, touchés par le bouillonnement spirituel et intellectuel qui allait bientôt animer le concile Vatican II, partagent une réflexion : l’Église, dans sa forme la plus traditionnelle, peut-elle encore parler aux hommes de notre temps ? Et ces garçons vêtus de noir, élevés loin du bruit et des tentations du monde, deviendraient-ils des hommes libres, conscients et heureux ? C’est une question qui avait du sens dans les années 1960, et c’est une question qui a d’autant plus de sens aujourd’hui, alors que plus de soixante ans se sont écoulés depuis que Giacomelli a photographié les petits garçons.

Mais Mario Giacomelli ne cherchait pas de réponses, il cherchait plutôt de nouvelles questions, et c’est par la photographie qu’il les a trouvées, ou plutôt qu’il les a laissées émerger. C’est dans cette logique profondément existentielle que s’inscrit la série, née après deux ans de réflexion et devenue immédiatement le théâtre d’une intuition visuelle et poétique qui nous pousse encore aujourd’hui, des décennies plus tard, à nous interroger.

Il faut dire que la photographie, pour Giacomelli, n’est ni chronique ni document. C’est une immersion totale dans la vie. Une façon d’entrer dans les choses, de les traverser et d’en restituer une vision qui n’est jamais univoque, mais faite de couches, de temps, de regards qui se superposent. Ainsi, lorsque Giacomelli commence à fréquenter le séminaire dans les années 1960, il le fait avec l’humilité et la curiosité de quelqu’un qui veut comprendre sans envahir. Mais son approche est viscérale, jamais détachée, et se nourrit d’emblée d’une urgence : celle de se confronter au sens de la religion, de la douleur, du salut. Des questions mûries au fil d’un long entretien avec le père Formiconi.

Giacomelli entre donc au séminaire grâce à l’accord de Don Enzo lui-même, homme de foi mais aussi de modernité, sensible au bouillonnement intérieur d’un artiste qui veut observer, se mêler, déranger. Cependant, avant de commencer à tourner, il avait fallu assister, distant mais néanmoins présent, raconté dans une interview bien des années plus tard (c’était en 1990) par l’artiste lui-même : “Je voudrais entrer à l’intérieur. Je crois en l’abstraction, pour moi l’abstraction est une façon de se rapprocher encore plus de la réalité. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas tant de documenter ce qui se passe que de pénétrer à l’intérieur de ce qui se passe”. Et c’est précisément la perturbation qui devient la force motrice et la signification de la série. L’artiste le dit clairement : “J’ai finalement dérangé la tranquillité de ce couvent”, comme on peut le lire au dos d’un tirage. Perturber pour comprendre, en somme. Rompre le silence pour laisser parler les images. Avant même de tourner, il passe des mois à gagner la confiance des garçons, à participer avec eux aux prières, aux leçons, aux récréations. Lorsqu’il prend enfin son appareil photo, il fait déjà partie de la scène. Il n’observe pas de l’extérieur : il est un complice, un réalisateur invisible.

"Les premiers mois, raconte Simone Giacomelli, il les passe à gagner la confiance des plus jeunes, à participer avec eux à des activités éducatives, spirituelles et ludiques. Bientôt, il a demandé la permission d’apporter son appareil photo. Il a commencé à prendre des photos un samedi de mars 1961, lors d’une rencontre entre les jeunes étudiants et leurs pères. Ces derniers étaient pour la plupart des agriculteurs qui espéraient un avenir meilleur pour leurs enfants. Mais dans certains cas, ce qui prévalait chez les jeunes séminaristes était un douloureux sentiment d’abandon. Ce qui a donné un sens à ce projet photographique, c’est d’assister à une scène. Un père livide, la colère et la honte à peine contenues, et devant lui, son fils en larmes, vêtu de son habit du dimanche. Le garçon aurait préféré cueillir les fruits de la terre pour sa propre subsistance, comme le faisait son père terrestre, plutôt que de parler à un Père qui lui disait vivre au Ciel, sans jamais se montrer, ni pour une gifle, ni pour une étreinte. Le garçon avait onze ans. Ce jeune homme aurait voulu rester sur sa terre, travailler, vivre du concret du labeur et de la récolte. Mais on lui avait montré un autre destin, il aurait dû devenir prêtre par nécessité, parce que son père, agriculteur, voulait l’arracher à une vie de misère, de travail dans les champs. Giacomelli avouera plus tard avoir photographié ce moment, mais ne pas avoir eu le courage de le développer. Toujours est-il qu’entre le père charnel et le père spirituel (ou plutôt : le Père, celui avec un P majuscule), un vide s’est ouvert, et dans ce vide, l’artiste a saisi le traumatisme, la fracture, l’énigme de l’existence qui traversera toute la série des Pretini. Le choix final du titre, Io non ho mani che mi accarezzino il volto (Je n’ai pas de mains pour caresser mon visage), provient, comme nous l’avons dit, d’un poème du père David Maria Turoldo, un ami du recteur, et est devenu la clé poétique de tout le projet : un cri de solitude, mais aussi une demande d’amour, une invocation.

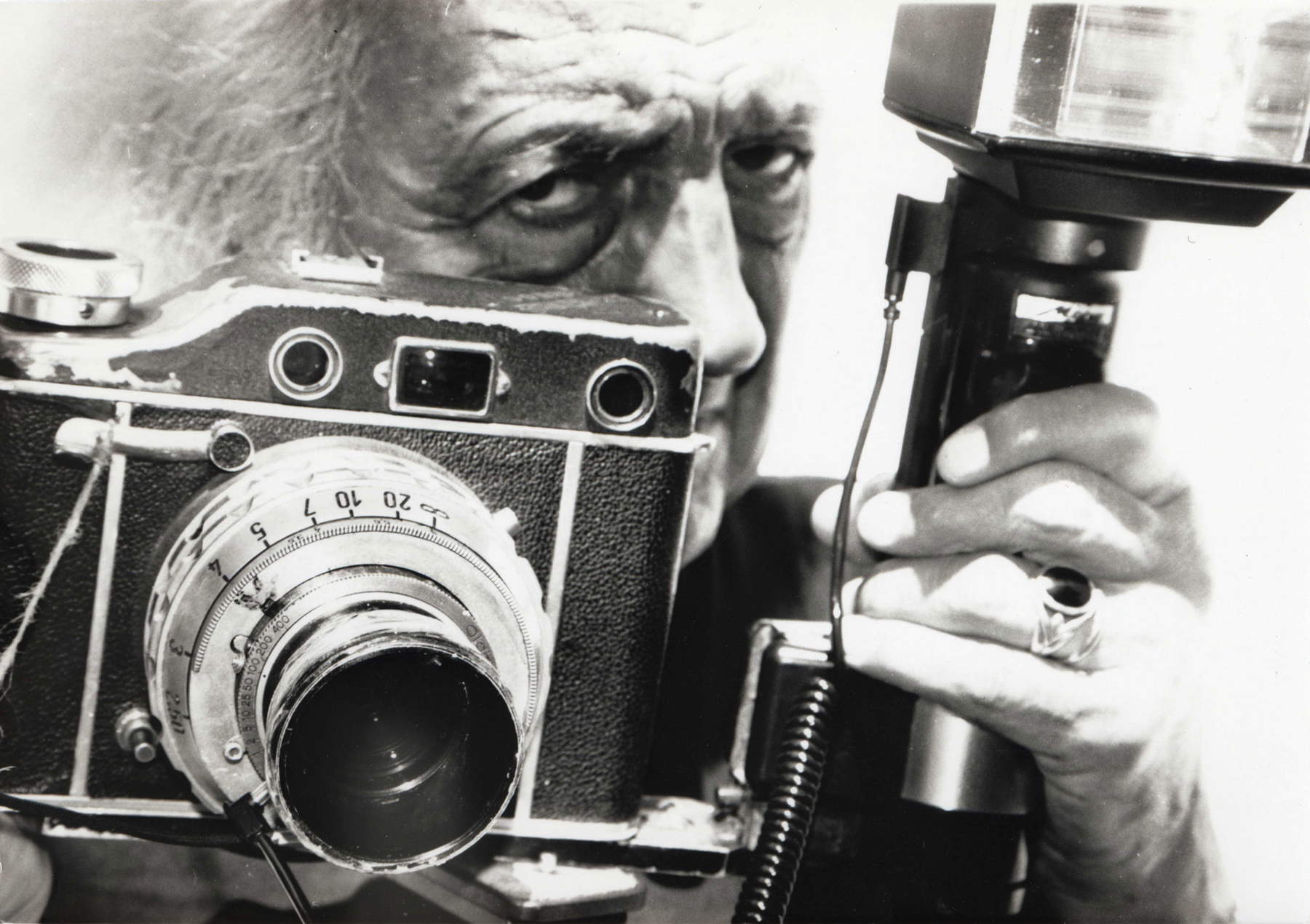

Sur toutes les photographies de la série, on retrouve l’image de l’encerclement des pretini. C’est le recteur lui-même qui a suggéré aux séminaristes de faire ce tour, en suivant les instructions de Giacomelli, et le photographe, caché dans une lucarne, a photographié d’en haut. “Ce sont des images iconiques, des figures noires suspendues dans le blanc, obtenues par masquage dans une chambre noire en découpant les silhouettes des prêtres sur les enveloppes du papier photographique”, écrit encore Simone Giacomelli. “Tout le monde savait que le monsieur à l’appareil photo ferait des ravages dans l’écoulement monotone du temps. Comme lorsque dans le dortoir des enfants, pendant la récitation du rosaire, il lançait un oreiller, provoquant une guerre d’oreillers ; ou lorsqu’il apportait son chat blanc de la maison, dont les jeunes tombaient amoureux ; ou lorsqu’il organisait une petite fête dans le grenier du séminaire, avec une trompette, un piano et une bouteille de vin vide. En hiver, alors que l’un d’entre eux aidait l’artiste à changer le film, Giacomelli se mit à lancer des boules de neige, déclenchant une bataille au milieu du manteau blanc qui recouvrait la cour du séminaire, tandis que d’autres, avec des luges, descendaient en piqué, évitant des corps spécialement disposés comme des mannequins. Tous ont suivi les directives de l’artiste de manière naturelle, participant à la composition de ces scènes photographiques, connues aujourd’hui dans le monde entier”.

C’est la force des photographies de Giacomelli. Ses sujets ne posent pas. Bien qu’il y ait une direction minutieuse derrière la scène, chaque image est vivante. L’artiste suscite, suggère, prépare. Puis, dans la chambre noire, Giacomelli opère une nouvelle transformation. Les silhouettes noires des prétendants se détachent sur un blanc presque irréel, obtenu grâce à des techniques de masquage qui sculptent les figures et dissolvent l’espace. Le résultat est une réalité transfigurée, suspendue, où les personnages semblent voler, comme des oiseaux. La photographie devient alors métaphore, et les images ne racontent plus un séminaire, mais des thèmes tels que l’enfance perdue, la tension entre règle et désir, innocence et culpabilité, la joie et en même temps le renoncement aux plaisirs du monde.

Les images de la série, dira plus tard Giacomelli dans une interview accordée le 16 septembre 1995 à la journaliste Francesca Vitale pour l’émission Lampi de Radio Rai 3, “décrivent le moment de jeu, la transgression du lieu où j’ai photographié. J’ai participé au séminaire pour comprendre ce que je pouvais voler en tant que photographe avec des images, et je me suis rendu dans ce lieu sans savoir ce que je pouvais vouloir en fin de compte. Plus tard, presque au cours de ma troisième année de participation, je me suis dit : ”Maintenant, je vis dans la lumière“ : Maintenant, je vis dans la lumière”, parce que je m’étais peut-être trompé auparavant, pris dans le pourquoi de la vie, me posant toutes sortes de questions sur ces prétendants (ces prêtres qui parlent de la façon d’élever les enfants sans avoir d’enfants, de la façon de garder une famille unie sans avoir de famille, j’attendais des réponses, que je n’ai pas eues, et j’ai plutôt été pris dans le cours des choses), mais en voyant que je n’avais pas de réponses, je me suis rendu compte que je n’avais pas de réponse à mes questions.Mais en les voyant jouer, après avoir lu le poème du Père Turoldo, sous cette nouvelle lumière, j’ai découvert de nouvelles images, des espaces pleins de fantaisie, comme un petit théâtre, comme quelque chose que je ne connaissais pas, et j’ai commencé à savoir ce qui se passait devant mes yeux. [Se retrouver dans le séminaire et les voir jouer, cette ronde, ce semblant d’oiseau, cette légèreté, cette colère qu’ils mettaient en moi - moi avec les problèmes de la vie et eux jouant comme des enfants - tous les pourquoi sont nés de cela. Et ma blancheur a brûlé toutes les traces de la réalité pour proposer une réalité symbolique, après tout il s’agissait de signes et de formes comme signes de quelque chose d’autre. Ces choses sont des images de la mémoire, des images qui naissent en nous, des choses que j’ai vécues et que je continue à vivre, je suis aussi un spectateur aujourd’hui".

Mais ce blanc, et surtout cette légèreté, n’ont pas fait l’unanimité. Au contraire, les autorités ecclésiastiques réagissent avec déception, accusant Giacomelli de ridiculiser la figure du séminariste, d’avilir l’habit de la soutane. Le scandale éclate lorsque certaines images de la série, représentant des jeunes hommes avec des cigares à la main, remportent un concours organisé par le German Cigar Consortium. L’affaire prend alors une dimension nationale. Don Enzo est démis de ses fonctions de recteur et envoyé enseigner à Fano. Et Giacomelli ne peut plus franchir les portes du séminaire.

Mais à ce moment-là, l’œuvre est achevée. Et ces images, rejetées par ceux qui les jugeaient offensantes, font aujourd’hui partie du patrimoine photographique du XXe siècle. Elles parlent à tout le monde, elles nous obligent à voir d’un œil nouveau et, surtout, elles sont vraies non pas en tant que document, mais en tant que poésie. Giacomelli, en effet, était un poète de l’ombre et de la lumière, avec ses blancs brûlés et ses silhouettes qui se dissolvent. Il l’était par son regard qui savait écouter et enregistrer, par sa capacité à transformer une prairie enneigée en scène de visions, un rond-point en métaphore de la condition humaine.

Io non ho mani che mi accarezzino il volto (Je n’ai pas de mains pour caresser mon visage ) est une tentative de rendre visible l’invisible, de “passer à l’intérieur des choses”, comme le disait Giacomelli lui-même, pour parler de la fragilité, du désir d’être aimé, de la tension entre le destin et le choix, peut-être même de la nécessité de désobéir pour exister. La série de Giacomelli, dans un certain sens, est révolutionnaire parce qu’il a voulu nous montrer ce qu’il y avait vraiment derrière la soutane d’un jeune garçon qui est souvent devenu prêtre par nécessité, par contrainte, plus que par choix ou par vocation : la chair, l’âme.

L'auteur de cet article: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoAvertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.