En el patio blanco del Seminario Episcopal de Senigallia, un grupo de jóvenes pretendientes se persiguen unos a otros, como si quisieran volar, como si sus capas negras fueran alas. Estas imágenes, que parecen suspendidas, surrealistas, poéticas y también algo perturbadoras, imágenes que todavía hoy desafían al espectador, se encuentran quizás entre las más famosas de la fotografía italiana. Estamos entre 1961 y 1963, y Mario Giacomelli (Senigallia, 1925 - 2000), joven fotógrafo autodidacta por aquel entonces, estaba realizando la que pronto se convertiría en una de sus series más famosas y controvertidas: Io non ho mani che mi accarezzino il volto (No tengo manos que me acaricien la cara). La serie ha sido siempre el centro de las exposiciones sobre Giacomelli, incluida la gran retrospectiva del centenario, Mario Giacomelli. El fotógrafo y el poeta (en Milán, Palazzo Reale, del 22 de mayo al 7 de septiembre de 2025), comisariada por Bartolomeo Pietromarchi y Katiuscia Biondi Giacomelli, en la que se reunieron obras de toda la carrera del fotógrafo: Una sala entera, definida por los comisarios como el “corazón palpitante” de la exposición, estaba dedicada a Io non ho mani che mi accarezzino il volto (No tengo manos que me acaricien el rostro), título que hace eco a un poema del padre David Maria Turoldo, elegido por el artista porque le pareció el más adecuado para transmitir, en pocas palabras, las imágenes de los jóvenes seminaristas.

El seminario de Senigallia estaba a pocos kilómetros de la casa del fotógrafo, que también nació y creció en la ciudad de Las Marcas. Y fue allí, en ese microcosmos rígido y cerrado, donde Giacomelli encontraría el lugar para poner en escena una serie de fotografías aparentemente despreocupadas, incluso bizarras, pero que en realidad escondían preguntas sobre el sentido de la existencia, la fe, la libertad, la infancia interrumpida y la vocación impuesta. Para Giacomelli, Io non ho mani che mi accarezzino il volto es una especie de reflexión existencialista. La serie, explica el hijo del fotógrafo, Simone Giacomelli, en el volumen Mario Giacomelli. Opere 1954-2000, “nace de reflexiones sobre la distancia entre la vida mundana y la eclesiástica, maduradas con el tiempo a partir de la segunda mitad de los años 50, conversando con el joven capellán de su parroquia, la Iglesia de la Paz, tocando en sus reflexiones los temas tratados por el Concilio Vaticano II en 1962”.

Fue el capellán de su parroquia, don Enzo Formiconi, recién nombrado rector del seminario, quien le introdujo en aquel mundo silencioso regido por rituales que parecían ajenos a la realidad contemporánea. Giacomelli y Formiconi, movidos por el fermento espiritual e intelectual que pronto animaría el Concilio Vaticano II, compartieron una reflexión: ¿puede la Iglesia, en su forma más tradicional, seguir hablando a la gente de nuestro tiempo? ¿Y aquellos niños vestidos de negro, crecidos lejos del ruido y las tentaciones del mundo, se convertirían en hombres libres, conscientes y felices? Es una pregunta que tenía sentido en los años sesenta, y es una pregunta que tiene aún más sentido hoy, cuando han pasado más de sesenta años desde que Giacomelli tomó sus fotografías de los chiquillos.

Sin embargo, Mario Giacomelli no buscaba respuestas, sino nuevas preguntas, y las encontró, o más bien las dejó aflorar, a través de la fotografía. En esta lógica profundamente existencial se inserta la serie, que nace tras dos años de reflexión y se convierte inmediatamente en el escenario de una intuición visual y poética que aún hoy, décadas después, nos incita a interrogarnos.

Hay que decir que la fotografía, para Giacomelli, no era crónica ni documento. Era una inmersión total en la vida. Una forma de “entrar dentro” de las cosas, de atravesarlas y devolver una visión nunca unívoca, sino hecha de capas, de tiempo, de miradas superpuestas. Así, cuando Giacomelli empezó a asistir al seminario en los años sesenta, lo hizo con la humildad y la curiosidad de quien quiere comprender sin invadir. Su acercamiento, sin embargo, fue visceral, nunca distante, y se nutrió desde el principio de una urgencia: la de enfrentarse al sentido de la religión, del dolor, de la salvación. Con preguntas maduradas al hablar largo y tendido con el padre Formiconi.

Así pues, Giacomelli entró en el seminario gracias al consentimiento del propio Don Enzo, hombre de fe pero también de modernidad, sensible a la agitación interior de un artista que quería observar, mezclarse, perturbar. Sin embargo, antes de empezar a rodar, había sido necesario asistir, distante pero sin embargo presente, relatado en una entrevista muchos años después (era 1990) por el propio artista: “Me gustaría entrar. Creo en el abstraccionismo, para mí la abstracción es una forma de acercarme aún más a la realidad. No me interesa tanto documentar lo que sucede como adentrarme en lo que sucede”. Y es precisamente la perturbación la que se convierte en el motor y el sentido de la serie. El artista lo dice claramente: “Por fin he perturbado la tranquilidad de este convento”, se puede leer en el reverso de una estampa. Perturbar para comprender, básicamente. Romper el silencio para dejar hablar a las imágenes. Incluso antes de fotografiar, pasa meses ganándose la confianza de los chicos, participando con ellos en las oraciones, las clases, los juegos. Cuando por fin coge su cámara, ya forma parte de la escena. No observa desde fuera: es un cómplice, un director invisible.

“Los primeros meses”, cuenta Simone Giacomelli, "los pasó ganándose la confianza de los más pequeños, participando con ellos en actividades educativas, espirituales y lúdicas. Pronto pidió permiso para llevar su cámara. Empezó a hacer fotos un sábado de marzo de 1961, durante una reunión entre los jóvenes estudiantes y sus padres. La mayoría eran campesinos, que esperaban un futuro mejor para sus hijos. Pero en algunos casos, lo que prevalecía en los jóvenes seminaristas era un doloroso sentimiento de abandono. Lo que dio sentido a este proyecto fotográfico fue presenciar una escena. Un padre con la cara lívida, la rabia y la vergüenza apenas contenidas; y frente a él, su hijo llorando, vestido con su mejor traje de domingo. El niño hubiera preferido arrancar frutos de la tierra para su propio sustento, como hacía su padre terrenal, antes que hablar con un Padre que le decía que vivía en el Cielo, sin mostrarse jamás, ni para una bofetada ni para un abrazo. El niño tenía once años. A aquel joven le hubiera gustado quedarse en su tierra, trabajar, vivir de la concreción del trabajo y de la cosecha. Pero se le había mostrado otro destino, habría tenido que hacerse sacerdote por necesidad, porque su padre, agricultor, quería arrancarle de una vida de miseria, de trabajo en el campo. Giacomelli confesaría más tarde haber fotografiado ese momento, pero no haber tenido el valor de revelarlo. El hecho es que entre el padre carnal y el padre espiritual (o mejor dicho: el Padre, el de la P mayúscula) se abrió un vacío, y en ese vacío el artista captó el trauma, la fractura, el enigma de la existencia que recorrería toda la serie Pretini. La elección final del título, Io non ho mani che mi accarezzino il volto (No tengo manos que me acaricien el rostro), tuvo su origen, como ya se ha dicho, en un poema del padre David Maria Turoldo, amigo del Rector, y se convirtió en la clave poética de todo el proyecto: un grito de soledad, pero también una petición de amor, una invocación.

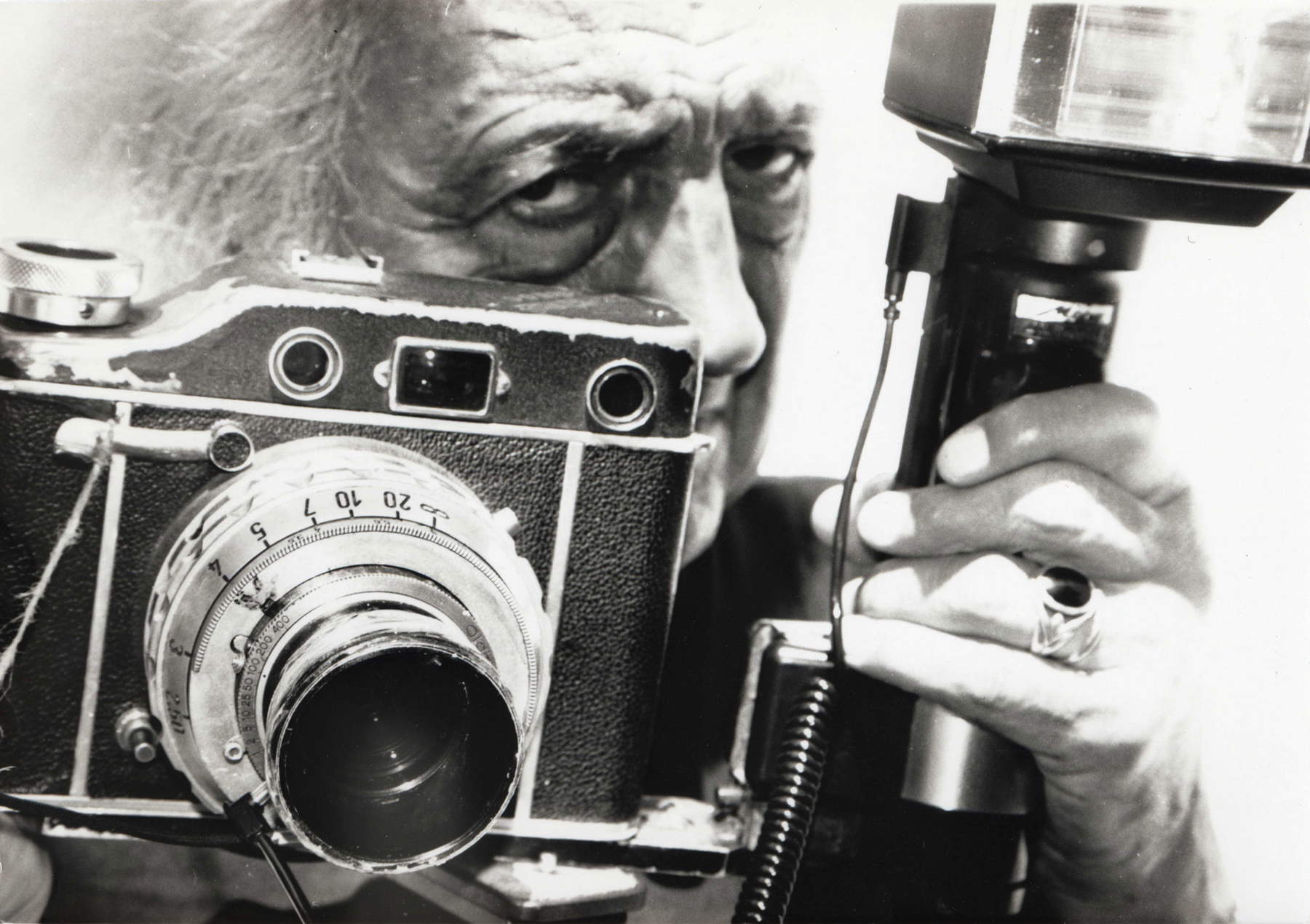

Famosa en todas las fotografías de la serie es la imagen del círculo de los pretini. Fue el propio rector quien sugirió a los seminaristas hacer esta rotonda, siguiendo las instrucciones de Giacomelli, y el fotógrafo, escondido en una claraboya, fotografió desde arriba. “Imágenes icónicas éstas, de figuras negras suspendidas en blanco, obtenidas enmascarando en un cuarto oscuro recortando las siluetas de los sacerdotes en los sobres de papel fotográfico”, escribe de nuevo Simone Giacomelli. “Todos allí sabían que el señor de la cámara causaría estragos en el monótono paso del tiempo. Como cuando en el dormitorio de los niños, durante el rezo del rosario, lanzaba una almohada, provocando una guerra de almohadas; o cuando traía de casa su gato blanco, del que los jóvenes se enamoraban; o cuando montaba una pequeña fiesta en el desván del seminario, con trompeta, piano y una botella de vino vacía. En invierno, mientras uno de ellos ayudaba al artista a cambiar la película, Giacomelli empezó a lanzar bolas de nieve, instigando una batalla en medio del manto blanco que cubría el patio que rodeaba el seminario, mientras otros con toboganes descendían en picado, esquivando cuerpos especialmente dispuestos como maniquíes. Todos siguieron las directrices del artista con naturalidad, participando en la composición de aquellas escenas fotográficas, hoy conocidas en todo el mundo”.

Este es el punto fuerte de las fotografías de Giacomelli. Sus sujetos no posan. Aunque hay una cuidadosa dirección detrás de la escena, cada imagen está viva. El artista instiga, sugiere, prepara. Luego, en el cuarto oscuro, Giacomelli realiza otra transformación. Las siluetas negras de los pretendientes destacan sobre un blanco casi irreal, obtenido mediante técnicas de enmascaramiento que esculpen las figuras y disuelven el espacio. El resultado es una realidad transfigurada, suspendida, donde las figuras parecen volar, como pájaros. La fotografía se convierte así en metáfora, y las imágenes ya no narran un seminario, sino temas como la infancia perdida, la tensión entre la norma y el deseo, la inocencia y la culpa, la alegría y al mismo tiempo la renuncia a los placeres mundanos.

Las imágenes de la serie, diría más tarde Giacomelli en una entrevista concedida el 16 de septiembre de 1995 a la periodista Francesca Vitale para el programa Lampi de Radio Rai 3, “describen el momento del juego, la transgresión del lugar donde fotografié. Asistí al seminario para comprender lo que podía robar como fotógrafo con las imágenes, y acudí a este lugar sin saber lo que podía querer después de todo. Más tarde, casi en mi tercer año de asistencia, me dije: ’Ahora vivo en la luz’, porque quizás antes lo había entendido todo mal, atrapado en los porqués de la vida, preguntándome todo tipo de cosas sobre estos pretendientes (estos curas que hablan de cómo educar a los hijos no teniendo hijos, de cómo mantener unida a una familia no teniendo familia, aquí esperaba respuestas, que no obtuve, y más bien me quedé atrapado en elPero al verlos jugar, después de leer el poema del padre Turoldo, bajo esta nueva luz, descubrí nuevas imágenes, espacios llenos de fantasía, como un teatrillo, como algo que no conocía, y empecé a saber lo que estaba pasando ante mis ojos. [...] Las pequeñas preciosidades en el prado con la nieve en movimiento, abriendo sus abrigos negros y revoloteando como pájaros en el cielo blanco [...] Encontrarme en el seminario y verlos jugar, ese dar vueltas, ese parecer pájaros, esa ligereza, esa rabia que me ponían -yo con los problemas de la vida y ellos jugando como niños-, todos los porqués nacían de ahí. Y mi blancura quemó todo rastro de realidad para proponer una realidad simbólica, al fin y al cabo eran signos y formas como signos de otra cosa. Estas cosas son imágenes de la memoria, imágenes que nacen dentro de nosotros, cosas que he vivido y sigo viviendo, hoy también soy espectador”.

Sin embargo, ese blanco, y sobre todo esa ligereza, no obtuvieron una aprobación unánime. Al contrario: las autoridades eclesiásticas reaccionaron con decepción, acusando a Giacomelli de ridiculizar la figura del seminarista, de degradar el hábito de la sotana. El escándalo estalló entonces cuando algunas imágenes de la serie, en las que aparecían jóvenes con puros en la mano, ganaron un concurso promovido por el Consorcio Alemán del Cigarro. En ese momento, el caso adquirió alcance nacional. Don Enzo fue destituido del rectorado y enviado a enseñar a Fano. Y Giacomelli ya no pudo entrar por las puertas del seminario.

Para entonces, sin embargo, la obra estaba terminada. Y esas imágenes, rechazadas por quienes las consideraban ofensivas, forman ahora parte del patrimonio fotográfico del siglo XX. Hablan a todo el mundo, nos obligan a ver con nuevos ojos y, sobre todo, son verdaderas no como documento, sino como poesía. Giacomelli, después de todo, era un poeta con la luz y la sombra, con sus blancos quemados y sus siluetas que se disolvían. Lo era con su mirada que sabía escuchar y registrar, con su capacidad para transformar un prado nevado en un escenario de visiones, una rotonda en una metáfora de la condición humana.

Io non ho mani che mi accarezzino il volto (No tengo manos que me acaricien el rostro ) es un intento de hacer visible lo invisible, de “pasar al interior de las cosas”, como decía el propio Giacomelli, para hablar de la fragilidad, del deseo de ser amado, de la tensión entre destino y elección, quizá incluso de la necesidad de desobedecer para existir. La serie de Giacomelli, en cierto sentido, es revolucionaria porque quería mostrarnos lo que había realmente detrás de la sotana de un joven que a menudo se hacía sacerdote por necesidad, por obligación, más que por elección o vocación: la carne, el alma.

El autor de este artículo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoAdvertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.