Nel bianco del cortile del Seminario Vescovile di Senigallia, un gruppo di giovani pretini si rincorre, come se volessero volare, come se i mantelli neri fossero delle ali. Queste immagini, che appaiono sospese, surreali, poetiche e insieme anche un poco disturbanti, immagini che ancora oggi sfidano lo spettatore, sono forse tra le più celebri della fotografia italiana. Siamo tra il 1961 e il 1963, e Mario Giacomelli (Senigallia, 1925 – 2000), all’epoca giovane fotografo autodidatta, stava realizzando quella che sarebbe presto diventata una delle sue serie più celebri e controverse: Io non ho mani che mi accarezzino il volto. La serie è sempre stata al centro delle mostre su Giacomelli, inclusa anche la grande retrospettiva del centenario, Mario Giacomelli. Il fotografo e il poeta (a Milano, Palazzo Reale, dal 22 maggio al 7 settembre 2025), curata da Bartolomeo Pietromarchi e Katiuscia Biondi Giacomelli, nell’ambito della quale sono state riunite le opere dell’intera carriera del fotografo: un’intera sala, definita dai curatori il “cuore pulsante” della rassegna, è stata dedicata proprio a Io non ho mani che mi accarezzino il volto, titolo che riecheggia una poesia di padre David Maria Turoldo, scelto dall’artista perché gli sembrava il più adatto a trasmettere, in poche parole, le immagini dei giovani seminaristi.

Il seminario di Senigallia distava pochi chilometri dalla casa del fotografo, anche lui nato e cresciuto nella città marchigiana. E proprio lì in quel microcosmo rigido e chiuso, Giacomelli avrebbe trovato il luogo dove mettere in scena una serie di fotografie apparentemente spensierate, volendo anche bizzarre, ma che in realtà celano domande sul senso dell’esistenza, sulla fede, sulla libertà, sull’infanzia interrotta e sulla vocazione imposta. Per Giacomelli, Io non ho mani che mi accarezzino il volto è una sorta di riflessione esistenzialista. La serie, spiega il figlio del fotografo, Simone Giacomelli, nel volume Mario Giacomelli. Opere 1954-2000, “Nasce dalle riflessioni sul divario tra la vita mondana e quella ecclesiale, maturate nel tempo a partire dalla seconda metà degli anni cinquanta, parlando con il giovane cappellano della sua parrocchia, la Chiesa della Pace, toccando nelle loro riflessioni gli argomenti discussi dal Concilio Vaticano Secondo del 1962”.

Era stato il cappellano della sua parrocchia, don Enzo Formiconi, appena nominato rettore del seminario, a introdurlo in quel mondo silenzioso e regolato da riti che sembravano estranei alla realtà contemporanea. Giacomelli e Formiconi, mossi dal fermento spirituale e intellettuale che avrebbe animato di lì a poco il Concilio Vaticano II, condividevano una riflessione: la Chiesa, nella sua forma più tradizionale, può ancora parlare agli uomini del nostro tempo? E quei ragazzi vestiti di nero, cresciuti lontani dal rumore e dalle tentazioni del mondo, sarebbero diventati uomini liberi, consapevoli, felici? È una domanda che aveva senso negli anni Sessanta, è una domanda che a maggior ragione è pregna di senso ancora oggi, quando son passati più di sessant’anni dal periodo in cui Giacomelli scattava le sue fotografie ai pretini.

Mario Giacomelli però non cercava risposte, cercava piuttosto nuove domande, e le trovava, o meglio le lasciava affiorare, attraverso la fotografia. È in questa logica profondamente esistenziale che si inserisce la serie, nata dopo due anni di riflessioni e diventata subito teatro di un’intuizione visiva e poetica che ancora oggi, a distanza di decenni, ci spinge a interrogarci.

Va detto che la fotografia, per Giacomelli, non era cronaca né documento. Era immersione totale nella vita. Un modo per “entrare dentro” le cose, per passarci attraverso e restituirne una visione che non fosse mai univoca, ma fatta di strati, di tempo, di sguardi sovrapposti. Così, quando negli anni Sessanta Giacomelli cominciava a frequentare il Seminario, lo faceva con l’umiltà e la curiosità di chi voleva capire senza invadere. Il suo approccio però era viscerale, mai distaccato, e si nutriva fin dall’inizio di un’urgenza: quella di confrontarsi con il senso della religione, del dolore, della salvezza. Con domande maturate parlando a lungo con don Formiconi.

Giacomelli entra dunque in seminario grazie al consenso dello stesso don Enzo, uomo di fede ma anche di modernità, sensibile al fermento interiore di un artista che voleva osservare, mescolarsi, turbare. Prima però di cominciare a scattare si era resa necessaria una frequentazione, distante ma comunque presente, raccontata poi in un’intervista, molti anni dopo (era il 1990), dall’artista stesso: “Vorrei entrare dentro. Io credo all’astrattismo, per me l’astrazione è un modo di avvicinarsi ancora di più alla realtà. Non mi interessa tanto documentare quello che accade, quanto passare dentro a quello che accade”. Ed è, peraltro, proprio il turbamento a diventare motore e senso della serie. L’artista lo dice chiaramente: “Finalmente ho disturbato la quiete di questo convento”, che si legge sul retro di una stampa. Disturbare per comprendere, fondamentalmente. Spezzare il silenzio, per far parlare le immagini. Prima ancora di scattare, passa mesi a conquistare la fiducia dei ragazzi, a partecipare con loro alle preghiere, alle lezioni, ai momenti di gioco. Quando finalmente impugna la sua macchina fotografica, è già parte della scena. Non osserva da fuori: è un complice, un regista invisibile.

“I primi mesi”, racconta Simone Giacomelli, “li passò conquistando la confidenza dei più giovani, partecipando con loro alle attività didattiche, spirituali e ludiche. Ben presto chiese il permesso di portare la macchina fotografica. Iniziò a fotografare un sabato di marzo del 1961, durante l’incontro tra i giovani studenti e i loro padri. Questi erano perlopiù contadini, che speravano in un futuro migliore per i propri figli. Ma in certi casi, a prevalere nei giovani seminaristi, era un doloroso senso di abbandono. A dare un senso a questo progetto fotografico fu l’assistere a una scena. Un padre livido in volto, la rabbia e la vergogna trattenute a stento; e di fronte a lui, il figlio in lacrime, con il vestito della domenica. Il ragazzo avrebbe preferito strappare alla terra i frutti per il proprio sostentamento come faceva il padre terreno, piuttosto che parlare a un Padre che gli dicevano vivesse nei Cieli, senza mai mostrarsi, né per uno schiaffo, né per un abbraccio. Il ragazzo aveva undici anni”. Quel giovane avrebbe voluto restare nella sua terra, lavorare, vivere secondo la concretezza della fatica e del raccolto. Ma gli era stato indicato un altro destino, avrebbe dovuto diventare prete per necessità, perché suo padre, un contadino, voleva strapparlo a una vita di miseria, di lavoro nei campi. Giacomelli avrebbe poi confessato d’aver fotografato quel momento, ma di non aver avuto il coraggio di svilupparlo. Resta il fatto che tra il padre carnale e il padre spirituale (o meglio: il Padre, quello con la “P” maiuscola) si apriva un vuoto, e in quel vuoto l’artista coglieva il trauma, la frattura, l’enigma dell’esistenza che attraverserà tutta la serie dei Pretini. La scelta definitiva del titolo, Io non ho mani che mi accarezzino il volto, nasce come detto da una poesia di padre David Maria Turoldo, amico del Rettore, e diventa la chiave poetica dell’intero progetto: un grido di solitudine, ma anche una richiesta d’amore, un’invocazione.

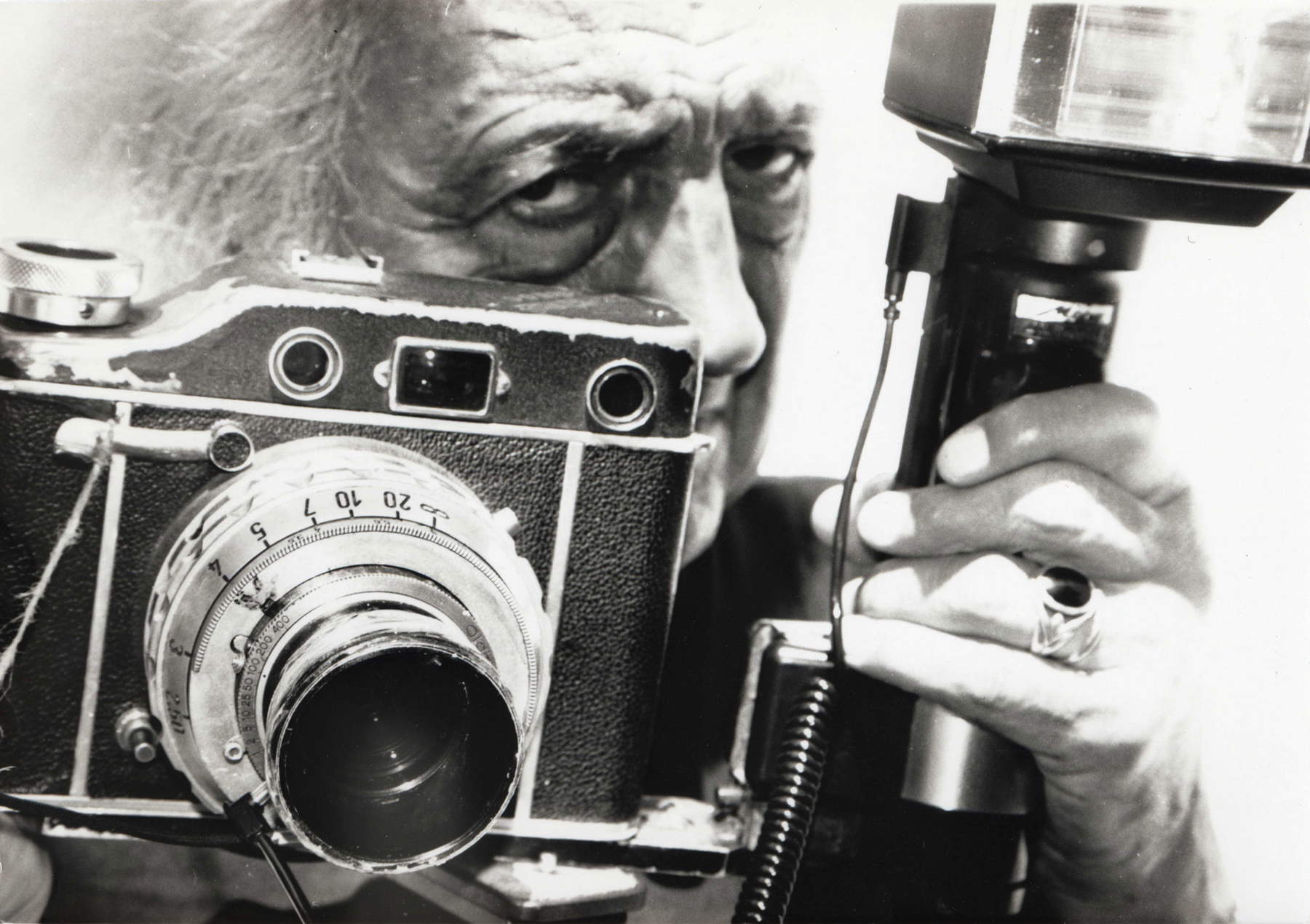

Celebre su tutte le fotografie della serie è l’immagine del girotondo dei pretini. Era stato lo stesso rettore a suggerire ai seminaristi di fare questo girotondo, seguendo le indicazioni di Giacomelli, e il fotografo, nascosto in un lucernario, fotografava dall’alto. “Immagini iconiche queste, di figure nere sospese nel bianco, ottenuto con una mascheratura in camera oscura ritagliando le sagome dei pretini sulle buste della carta fotografica”, scrive ancora Simone Giacomelli. “Tutti lì sapevano che quel signore con la macchina fotografica avrebbe portato scompiglio al monotono scorrere del tempo. Come quando nella camerata dei più piccoli, durante la recita del rosario, tirò un cuscino provocando una guerra dei cuscini; o quando portò da casa il suo gatto bianco di cui i giovani s’innamorarono; o quando inscenò una festicciola nella soffitta del seminario, con tromba, pianoforte e un bottiglione di vino vuoto. D’inverno, mentre uno di loro aiutava l’artista a cambiare il rullino, Giacomelli si mise a tirare palle di neve, istigando così una battaglia in mezzo al bianco manto che copriva il cortile attorno al seminario, mentre altri con gli slittini scendevano in picchiata evitando corpi appositamente sistemati come manichini. Tutti seguivano le direttive dell’artista in maniera naturale, partecipando alla composizione di quelle scene fotografiche, oggi conosciute in tutto il mondo”.

Questa è la forza delle fotografie di Giacomelli. I suoi soggetti non posano. Anche se dietro la scena c’è una regia attenta, ogni immagine è viva. L’artista istiga, suggerisce, prepara. Poi, nella camera oscura, Giacomelli compie un’altra trasformazione. Le sagome nere dei pretini si stagliano su un bianco quasi irreale, ottenuto attraverso tecniche di mascheratura che scolpiscono le figure e dissolvono lo spazio. Il risultato è una realtà trasfigurata, sospesa, dove le figure sembrano volare, come uccelli. La fotografia si fa dunque metafora e le immagini non raccontano più un seminario, ma temi come l’infanzia perduta, la tensione tra regola e desiderio, l’innocenza e la colpa, la gioia e al contempo la rinuncia ai piaceri mondani.

Le immagini della serie, avrebbe poi detto Giacomelli in un’intervista concessa il 16 settembre 1995 alla giornalista Francesca Vitale per la trasmissione Lampi di Radio Rai 3, “descrivono il momento del gioco, la trasgressione del luogo dove ho fotografato. Ho frequentato il seminario per capire cosa potevo rubare come fotografo con le immagini, e ho frequentato questo luogo senza sapere cosa in fondo potessi volere. Poi, dopo, quasi al terzo anno di frequentazione, mi sono detto: ‘Adesso vivo nella luce’, perché forse avevo sbagliato tutto prima, preso dai perché della vita, mi chiedevo un’infinità di cose su questi pretini (questi preti che parlano di come educare i figli non avendo figli, di come tenere unita una famiglia non avendo una famiglia, ecco mi aspettavo risposte, che poi non ho avuto, e piuttosto mi sono lasciato prendere dall’andamento delle cose), ma poi vedendoli giocare, dopo aver letto la poesia di padre Turoldo, con questa luce nuova, ho scoperto immagini nuove, spazi che si riempivano di fantasia, come un teatrino, come qualcosa che io non conoscevo, e cominciavo a conoscere quanto stava accadendo davanti ai miei occhi. […] I pretini sul prato con la neve in movimento che aprono i loro mantelli neri e sono sospesi come uccelli nel bianco del cielo […] Trovarmi nel seminario e vederli giocare, questo girotondo, questo sembrare uccelli, questa spensieratezza, questa rabbia che mi mettevano addosso – io con i problemi della vita e loro che giocavano come bambini – da questo nascevano tutti i perché. E il mio bianco bruciava ogni traccia di realtà per proporre una realtà simbolica, in fondo erano segni e forme come segni di qualcosa d’altro. Queste cose sono immagini della memoria, immagini che nascono dentro di noi, cose che ho vissute e continuo a viverle, sono anche io spettatore oggi”.

Tuttavia quel bianco, e soprattutto quella leggerezza, non riscontrarono gradimento unanime. Anzi: le autorità ecclesiastiche reagirono con disappunto, accusando Giacomelli di ridicolizzare la figura del seminarista, di svilire l’abito talare. Lo scandalo poi esplose quando alcune immagini della serie, raffiguranti i giovani con sigari in mano, vinsero un concorso promosso dal Consorzio del Sigaro Tedesco. A quel punto il caso divenne nazionale. Don Enzo fu rimosso dal rettorato e mandato a insegnare a Fano. E Giacomelli non poté più varcare i cancelli del seminario.

Ormai però l’opera era compiuta. E quelle immagini, rifiutate da chi le sentiva offensive, oggi sono parte del patrimonio fotografico del Novecento. Parlano a tutti, ci costringono a vedere con occhi nuovi, e soprattutto sono vere non in quanto documento, ma in quanto poesia. Giacomelli, del resto, era poeta con la luce e con l’ombra, coi suoi bianchi bruciati e con le sagome che si dissolvono. Lo era con lo sguardo in grado d’ascoltare e di registrare, con la sua capacità di trasformare un prato innevato in un palcoscenico di visioni, un girotondo in una metafora della condizione umana.

Io non ho mani che mi accarezzino il volto è tentativo di rendere visibile l’invisibile, di “passare dentro le cose”, come diceva lo stesso Giacomelli, per parlare di fragilità, del desiderio di essere amati, della tensione tra destino e scelta, forse anche del bisogno di disobbedire per esistere. La serie di Giacomelli, in un certo senso, è rivoluzionaria perché ha voluto mostrarci cosa c’era davvero dietro la tonaca d’un ragazzino spesso diventato prete per necessità, per costrizione, più che per scelta o per vocazione: la carne, l’anima.

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoLa tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.