Peintre, historiographe, architecte. Collectionneur exceptionnel d’anecdotes. Parfois polémiste. Artiste de cour. Et aussi inventeur de l’iconographie. C’est ce dernier aspect, peut-être, le moins connu de Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 - Florence, 1574) : l’auteur des Vies, l’architecte des Offices, le peintre de la Toscane grand-ducale avait une extraordinaire capacité à élaborer des iconographies inédites, et cette qualité ne pouvait guère se comprendre sans une idée de la manière dont Vasari imaginait la figure de l’artiste. Si l’on voulait indiquer un élément fondateur de sa révolution, la véritable nouveauté de sa théorie esthétique, on pourrait l’identifier dans son ambition, paraphrasant une observation de Paul Oskar Kristeller, de faire participer la peinture au prestige de la littérature. Pour Vasari, l’artiste, qui jusqu’alors n’était considéré que comme un artisan malgré le prestige que la société de l’époque, au moins à partir de la moitié du XVe siècle, avait commencé à attribuer de plus en plus aux peintres, aux sculpteurs et aux architectes, devait être considéré sur un pied d’égalité avec le poète. C’est à la lumière de cette ambition qu’il faut lire l’invention de nouvelles iconographies, qui couvrent aussi bien des sujets sacrés que profanes, à commencer par les allégories complexes qui ponctuent l’ensemble de la production de Vasari.

Parmi les nombreuses inventions iconographiques originales développées par Vasari, se détache certainement celle de l’Allégorie de la patience, objet d’une étude attentive à l’occasion de l’exposition qu’Arezzo a consacrée à son grand artiste à l’occasion du 450e anniversaire de sa mort. L’occasion de se consacrer à ce sujet se présenta à lui lorsque, à l’âge de 40 ans, en 1551, l’évêque d’Arezzo, Bernardetto Minerbetti, son ami et mécène, lui commanda un tableau qui représentait la vertu de la patience d’une manière nouvelle, faisant allusion à son expérience personnelle. Il existait déjà une allégorie de la patience avec un contenu iconographique bien établi (Vasari lui-même en avait déjà peint une pour Palazzo Corner à Venise), mais Minerbetti aspirait à quelque chose d’autre, quelque chose qui résume son expérience en tant que neveu d’un oncle riche et avare qui l’avait mis à rude épreuve avant qu’il ne puisse hériter de sa richesse. Une curieuse anecdote, en somme, à l’origine de l’une des plus heureuses inventions de la seconde moitié du XVIe siècle. Mais au-delà, l’évêque demandait néanmoins un tableau capable, écrit Carlo Falciani, de “représenter la disposition d’esprit qu’il avait observée depuis sa jeunesse et qu’il avait choisie comme son propre emblème dans la maturité”, la disposition d’un homme capable de supporter la douleur et de surmonter l’adversité. La demande de l’évêque impliquait une image capable de traduire sous une forme visible le sentiment de celui qui, bien qu’éprouvé, “tolère et endure avec l’espoir que ceux qui souffrent amèrement terminent leur dessein avec patientia”, comme l’aurait écrit Vasari.

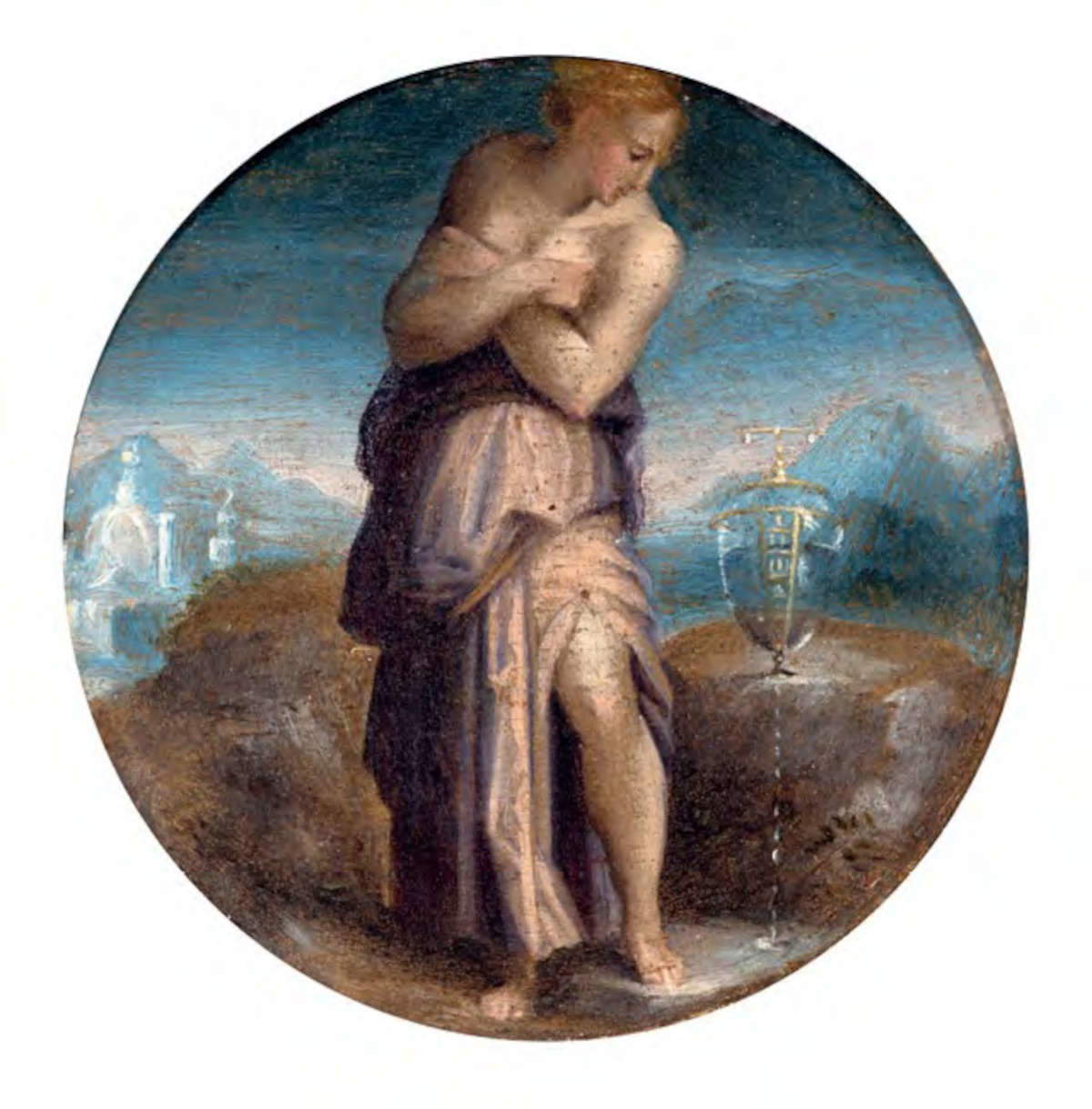

L’invention iconographique que Vasari réalise pour Minerbetti est le fruit d’une réflexion sophistiquée et d’une importante collaboration intellectuelle : outre le peintre d’Arezzo, Annibal Caro, auteur de la devise latine “ Diuturna tolerantia ”, et, au moins à titre consultatif, Michelangelo Buonarroti y contribuent. Le tableau, achevé en 1552, représente une jeune femme à moitié nue, exposée au froid d’un paysage hivernal, les bras croisés sur la poitrine, observant une goutte d’eau tombant d’une horloge en forme de vase, qui s’enfonce lentement dans la roche. “Un tableau splendide”, a défini Cristina Acidini, “dans lequel la signification de la belle femme succincte n’est plus dénotée par le joug traditionnel, humble attribut d’origine rurale, mais par une précieuse horloge en forme de vase d’eau avec un échappement à tige, en cohérence avec les gestes, l’environnement et les objets symboliques”. L’artiste reviendra plusieurs fois sur ce thème, mais l’original a été reconnu dans une toile qui se trouve aujourd’hui dans la collection Klesch.

Il s’agit d’une image qui combine des éléments symboliques et naturalistes : l’horloge à eau, emblème de la lenteur et de la constance, remplace le joug rustique auquel Patience était généralement identifiée dans la tradition iconographique. La pose de la figure, qui rappelle celle de la Vénus pudique, et sa nudité, couverte seulement d’une robe qui ne suffit cependant pas à atténuer les rigueurs de l’hiver, font allusion à un malaise psychologique et physique, contenu avec sang-froid. Il ne s’agit pas d’une souffrance spectaculaire, mais d’une douleur silencieuse, qui se manifeste dans le geste fermé du corps et le frisson de la peau exposée au gel. Le choix d’exprimer la souffrance par l’enfermement sur soi distingue cette figure d’autres représentations allégoriques contemporaines, souvent plus narratives et théâtrales.

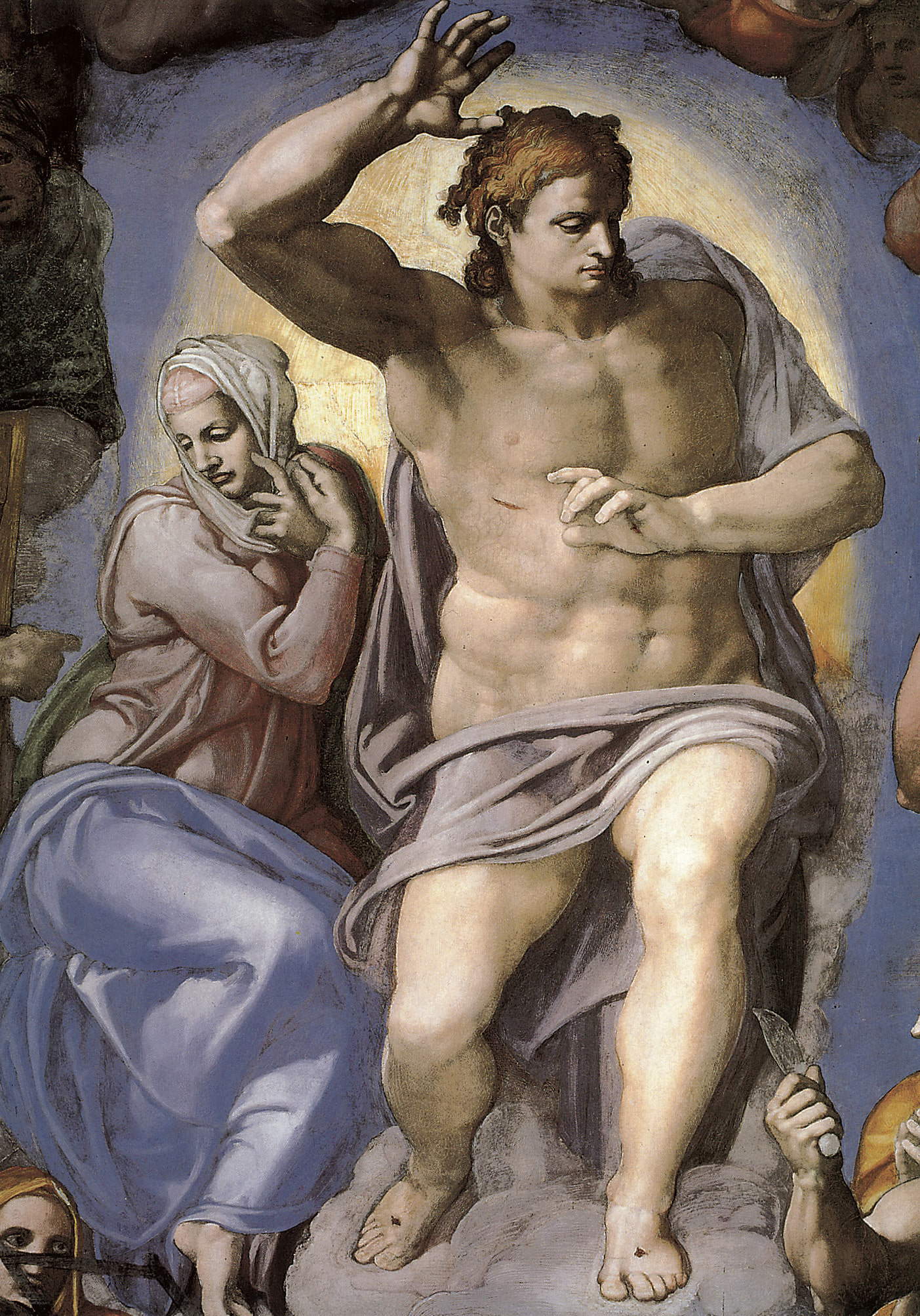

La référence au pathos grec (d’où dérivent les termes “passion”, “souffrance” et précisément “patience”) se traduit ici par une image qui, bien qu’idéalisée, communique un sentiment de vulnérabilité intérieure. La figure de Patience de Vasari appartient à ce qui a été défini par Acidini comme une “iconographie de la figure dans l’inconfort”, qui a des précédents et des parallèles significatifs dans l’art de l’époque ou antérieur. On peut citer le néophyte du XVe siècle de Masaccio dans la chapelle Brancacci, l’Appennino-Gennaio d’Ammannati (postérieur de dix ans à Pazienza mais issu du même milieu culturel) ou l’Inverno de Taddeo Landini (également postérieur, datant de la fin du XVIe siècle), tous caractérisés par des poses recroquevillées, destinées à se protéger du froid ou de la douleur. Vasari, pour sa part, aurait également pu s’inspirer de deux célèbres images de Michel-Ange : la Madone du Jugement dernier, qui croise ses mains autour de son cou, et le personnage encapuchonné de la Crucifixion de saint Pierre, dans la chapelle Pauline, qui descend les bras croisés.

L’invention de Vasari a connu une fortune considérable et a fait l’objet de répliques et de variations même de son vivant. Il en a lui-même produit des versions autographes, dont une petite peinture à l’huile sur panneau d’à peine dix centimètres de diamètre, vendue aux enchères en 2017 chez Pandolfini, attribuée à Maso da San Friano et estimée entre 10 et 15 000 euros. Aujourd’hui, l’œuvre est considérée comme une variante précoce et autographe de l’original, probablement peinte pour un mécène florentin (peut-être était-elle destinée à un cabinet ou peut-être, selon l’hypothèse de Falciani, quelqu’un voulait-il avoir l’attestation de ce qui était considéré à l’époque comme une œuvre d’art).Elle est très précieuse car les versions autographes exécutées à ce stade et si proches de l’original sont très rares. Dans cette peinture, des éléments architecturaux reconnaissables de la ville de Florence apparaissent à l’arrière-plan, tels que le dôme de Brunelleschi, le clocher de Santa Maria del Fiore et la tour du Palazzo Vecchio. En revanche, la devise latine et la chaîne à la cheville gauche du personnage, que Vasari avait envisagées dans un dessin préparatoire mais supprimées dans la version finale pour Minerbetti, sont absentes. La décision de supprimer la chaîne correspond probablement à une intention sémantique : la patience, bien qu’immobilisée dans le temps, n’est pas esclave, mais libre dans son choix d’attendre.

La contamination thématique n’est donc pas absente. Toujours de Vasari, une Allégorie de la patience, conservée aux Offices, a été confondue par le passé avec le sujet d’Artémise, reine de Carie, célèbre pour avoir bu les cendres de son mari : seul le réexamen des sources iconographiques et documentaires a permis de rétablir l’identification correcte. Même dans le petit panneau, autrefois attribué à Francesco Salviati, on reconnaît aujourd’hui une dérivation du modèle de Vasari, bien que la figure soit prise de profil et dans une attitude pensive qui rappelle la Musa Polyhymnia des sarcophages antiques, plutôt que la Vénus démonstrative qui a inspiré l’original.

La fortune de l’image de Vasari s’est ensuite étendue bien au-delà de la sphère florentine. Un exemple notable est celui de la cour de Ferrare, où la Pazienza a été adoptée comme un exploit personnel par le duc Ercole II d’Este. Un médaillon de l’époque dessiné par Pompeo Leoni représente une figure féminine, les bras croisés et vêtue d’une robe légère, enchaînée au rocher, à côté d’une cruche d’où s’écoule de l’eau sous une sphère armillaire. L’inscription indique “superanda omnis fortuna”, une citation de Virgile soulignant le pouvoir de la vertu pour vaincre l’adversité. La transposition de Vasari a donc été adaptée aux valeurs politiques et culturelles de la cour ferraraise. Il en résulta des versions picturales, comme celle exécutée par Camillo et Sebastiano Filippi pour la Camera della Pazienza de la Galleria Estense de Modène, et même des variantes sur des médailles et des objets d’art.

L’histoire de la diffusion de l’Allégorie de la patience est aussi celle de ses attributions. Il existe, par exemple, une version célèbre, également produite par la famille d’Este (en raison de la sphère armillaire et de la devise “superanda omnis fortuna” qui, comme nous l’avons vu, caractérisent le médaillon). Comme nous l’avons vu, ces deux éléments caractérisent le médaillon d’Hercule II), et aujourd’hui conservée au Palais Pitti, qui, par le passé, a été attribuée à tort à Parmigianino, Francesco Salviati, Giuseppe Porta et même Vasari lui-même, avant que la découverte de la peinture qui se trouve aujourd’hui dans la collection Klesch ne rouvre le débat autour de cette œuvre. Des études modernes, étayées par des découvertes documentaires et stylistiques, avaient cependant déjà fait remonter la paternité de l’invention à Vasari, en précisant que, pour certaines exécutions, il s’était adjoint des collaborateurs et que toutes les variantes picturales n’avaient pas été peintes par lui personnellement. Selon Anna Bisceglia, la version du Palais Pitti, qui porte également la représentation de la chaîne retenant la jeune fille au rocher, peut être attribuée au cercle ferrarais de la famille Filippi, et plus précisément à Sebastiano Filippi dit Bastianino, sur la base de la construction plastique de la figure et de l’articulation particulière de la draperie (’’le style de l’œuvre’’, écrit-elle).le style de l’œuvre“, écrit Bisceglia, ”se distingue par ses caractéristiques de douceur effusive qui le rapprochent de la série ferraraise, dont le premier exemple est celui exécuté par Camillo et Sebastiano Filippi pour la Camera della Pazienza commandée par Hercule II et aujourd’hui conservée à la Galleria Estense de Modène"). Il s’agit d’ailleurs d’une œuvre très proche de celle conservée à la Galleria Estense.

L’une des dérivations les plus intéressantes et les plus complexes de l’iconographie de Vasari est un panneau peint par Giovanni Maria Butteri dans les années 1660, qui a récemment été mis en vente chez Koller, où il a été vendu en 2022 pour la somme de 171 000 francs suisses (environ 180 000 euros). Dans le tableau de Butteri, la figure de Patience conserve la pose vasarienne originale, enchaînée au rocher dans une attente patiente, mais elle est entourée d’attributs complètement différents qui amplifient le sens allégorique. Le temps n’est plus représenté par l’horloge à eau, mais par un médaillon étoilé contenant un uroborus, le serpent qui se mord la queue, symbole de l’éternité et de la circularité du temps. Au centre apparaît Kronos-Saturne en train de dévorer l’un de ses fils, une image qui évoque traditionnellement la destruction mais qui, dans ce contexte, prend une valeur positive, faisant allusion au retour de l’âge d’or. Derrière la figure se dresse le char d’Apollon, poussant les chevaux vers le haut, symbole de la renaissance du jour et de l’espoir. Cet élément, selon Carlo Falciani, est lié à la branche qui jaillit du tronc coupé soutenu par la femme, référence probable au broncone Medici, emblème de renaissance adopté par Laurent le Magnifique après la mort de son frère Giuliano lors de la conspiration des Pazzi en 1478. Le germe, dont les feuilles pourraient être des feuilles d’olivier plutôt que des feuilles de laurier, rappelle la devise laurentienne “Le temps revient” et la quatrième églogue prophétique de Virgile annonçant le retour d’un nouvel âge d’or. La complexité symbolique de l’œuvre est complétée par la présence d’un scorpion dans le coin inférieur gauche, qui pourrait être un symbole de tromperie ou de fraude et qui, relié à la chaîne, pourrait faire allusion à la patience nécessaire pour surmonter les obstacles qui peuvent lier l’homme. La datation de l’œuvre dans les années 1860, pendant la vie adulte de François Ier de Médicis, suggère un lien possible avec les événements dynastiques.

Cependant, l’œuvre de Butteri est un exemple éloquent de la façon dont l’invention de Vasari était devenue un modèle ouvert, capable d’accueillir de nouvelles significations et de s’adapter à des contextes politiques et dynastiques spécifiques. La liberté avec laquelle l’artiste florentin a combiné des éléments symboliques qui n’avaient pas encore été codifiés démontre que l’Allégorie de la patience avait indiqué “aux artistes florentins du milieu du siècle”, explique Falciani, “la possibilité de créer de nouvelles allégories libérées de la tradition ancienne”.

Le succès de l’Allégorie de lapatience témoigne encore aujourd’hui de la maturité atteinte par Vasari après ses voyages dans la péninsule, son expérience vénitienne, sa connaissance des sources antiques et de ses contemporains. L’artiste pouvait désormais rivaliser avec les plus grands esprits de l’époque en créant des inventions artistiques destinées à franchir les frontières géographiques et temporelles, influençant des générations d’artistes dans toute l’Europe.

L’Allégorie de la patience n’est donc pas un simple exercice de style, mais une sorte de construction conceptuelle, dans laquelle Giorgio Vasari a su condenser tension morale, invention iconographique et langage formel. Il s’agit également d’un exemple significatif de sa capacité à répondre à une clientèle avec des solutions personnalisées et sophistiquées, en dialogue avec le patrimoine antique et la pensée artistique contemporaine. Dans l’union du contenu et de la forme, cette figure a fini par représenter non seulement une vertu, mais toute une posture existentielle.

L'auteur de cet article: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoAvertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.