Pittore, storiografo, architetto. Eccezionale collezionista di aneddoti. Polemista, alle volte. Artista di corte. E anche inventore di iconografie. È quest’ultima, forse, la veste meno conosciuta di Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 – Firenze, 1574): l’autore delle Vite, l’architetto degli Uffizi, il pittore della Toscana granducale aveva una straordinaria capacità di elaborazione di iconografie inedite, e questa sua qualità difficilmente si potrebbe capire senza avere un’idea di come Vasari immaginava la figura dell’artista. Se si volesse indicare un elemento fondante della sua rivoluzione, la vera novità della sua teoria estetica, lo si potrebbe individuare nell’ambizione, parafrasando un’osservazione di Paul Oskar Kristeller, di rendere la pittura partecipe del prestigio della letteratura. Per Vasari, l’artista, fino ad allora considerato poco più che un artigiano nonostante il prestigio che, almeno a partire da metà Quattrocento, la società del tempo aveva cominciato ad attribuire in maniera sempre crescente a pittori, scultori e architetti, doveva esser considerato al pari d’un poeta. L’invenzione di nuove iconografie, che riguardò tanto i soggetti sacri quanto quelli profani, a cominciare dalle complesse allegorie che punteggiano tutta la produzione di Vasari, deve essere letta alla luce di quest’ambizione.

Tra le numerose invenzioni iconografiche originali elaborate da Vasari spicca sicuramente quella dell’Allegoria della Pazienza, oggetto di un attento studio in occasione della mostra che Arezzo ha dedicato al suo grande artista in occasione dei 450 anni dalla scomparsa. L’opportunità di dedicarsi a questo soggetto gli giunse quando, quarantenne, nel 1551 il vescovo di Arezzo, Bernardetto Minerbetti, suo amico e mecenate, gli commissionò un dipinto che rappresentasse la virtù della pazienza in modo nuovo e allusivo alla sua esperienza personale. Esisteva già, infatti, un’allegoria della pazienza dai contenuti icongrafici ben stabiliti (lo stesso Vasari ne aveva dipinta in precedenza una per Palazzo Corner a Venezia), ma Minerbetti aspirava a qualcos’altro, qualcosa che riassumesse la sua esperienza di nipote d’uno zio ricco e avaro che gliene aveva fatte passare di tutti i colori, prima che potesse ereditare le sue ricchezze. Aneddoto curioso, insomma, da cui scaturì una delle più felici invenzioni del secondo Cinquecento. Ma al di là di questo, il vescovo chiedeva comunque un dipinto in grado, ha scritto Carlo Falciani, di “rappresentare la disposizione d’animo da lui osservata fin dalla gioventù e scelta come proprio emblema nella maturità”, la disposizione di un uomo in grado di sopportare il dolore e di superare le avversità. La richiesta del vescovo implicava un’immagine capace di tradurre in forma visibile il sentimento di chi, pur provato, “tollera et spetta con quella speranza che amaramente soffron coloro che stanno a disagio per finire il loro disegno con patientia”, come avrebbe scritto Vasari.

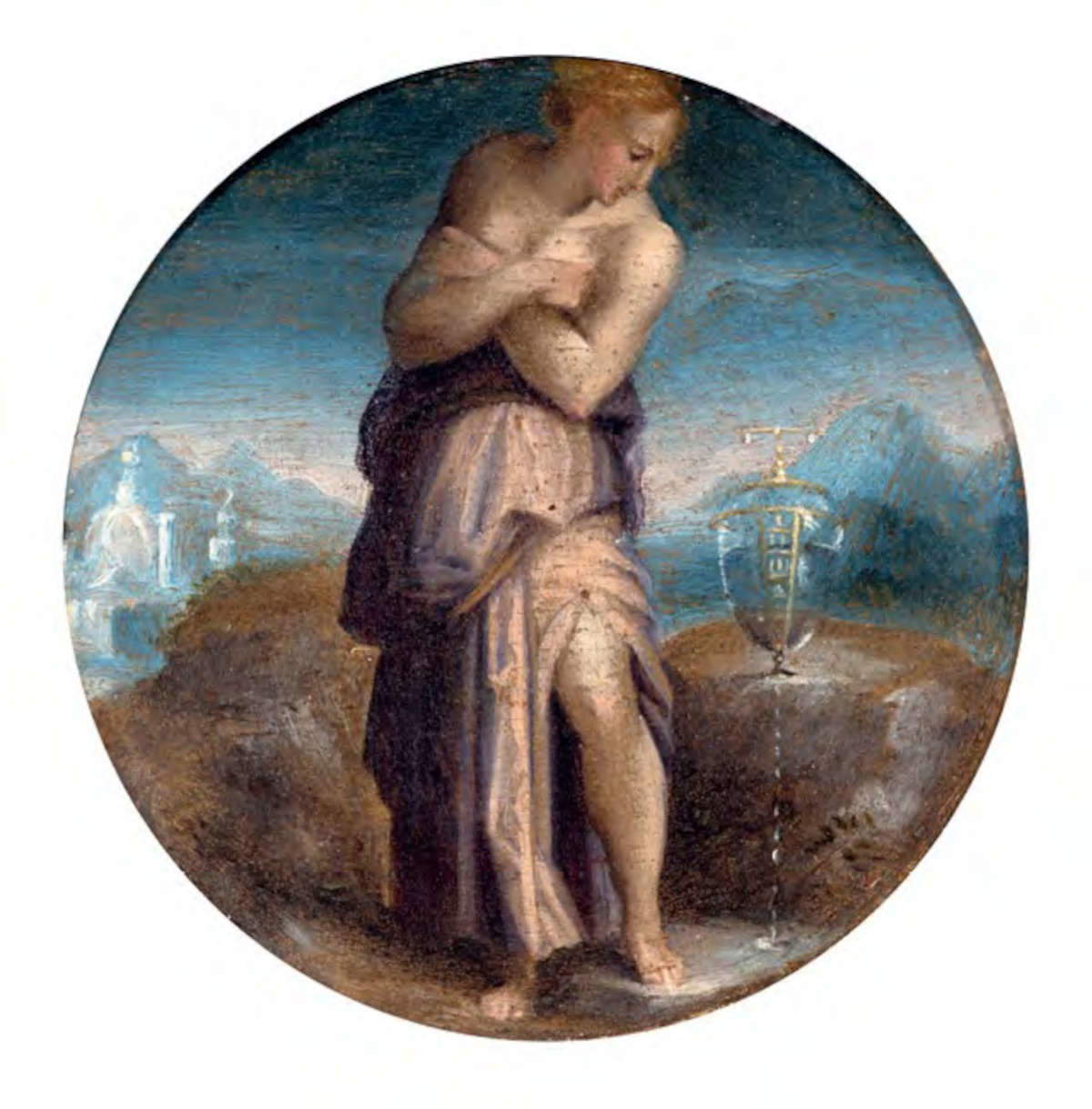

L’invenzione iconografica che Vasari realizzò per Minerbetti fu frutto di una riflessione sofisticata e di una collaborazione intellettuale di rilievo: oltre al pittore aretino, vi contribuirono anche Annibal Caro, autore del motto latino “Diuturna tolerantia”, e, almeno in via consultiva, Michelangelo Buonarroti. Il dipinto fu completato nel 1552 e raffigura una giovane donna seminuda, esposta al freddo di un paesaggio invernale, con le braccia conserte sul petto, mentre osserva una goccia d’acqua che, cadendo da un orologio a forma di vaso, lentamente scava la roccia. “Uno splendido quadro”, lo ha definito Cristina Acidini, “in cui a denotare il significato della bella donna succinta non servirà più il tradizionale giogo, dimesso attributo di origine rurale, bensì un prezioso orologio a forma di vaso ad acqua con lo scappamento a verga, in coerenza con gesti, ambiente e oggetti simbolici”. L’artista sarebbe tornato più volte sul tema: l’originale è stato tuttavia riconosciuto in una tela oggi conservata presso la Klesch Collection.

È un’immagine che unisce elementi simbolici e naturalistici: l’orologio ad acqua, emblema della lentezza e della costanza, sostituisce il giogo rustico con cui in genere si identificava la Pazienza nella tradizione iconografica. La posa della figura, che richiama quella della Venus pudica, e la sua nudità, coperta soltanto da una veste ch’è tuttavia insufficiente ad attenuare il rigore dell’inverno, alludono a un disagio psicologico e fisico, trattenuto con compostezza. Non si tratta di una sofferenza spettacolare, ma di un dolore silenzioso, che si manifesta nel gesto chiuso del corpo e nel rabbrividire della pelle esposta al gelo. La scelta di esprimere la sofferenza attraverso l’autocontenimento distingue questa figura da altre raffigurazioni allegoriche coeve, spesso più narrative e teatrali.

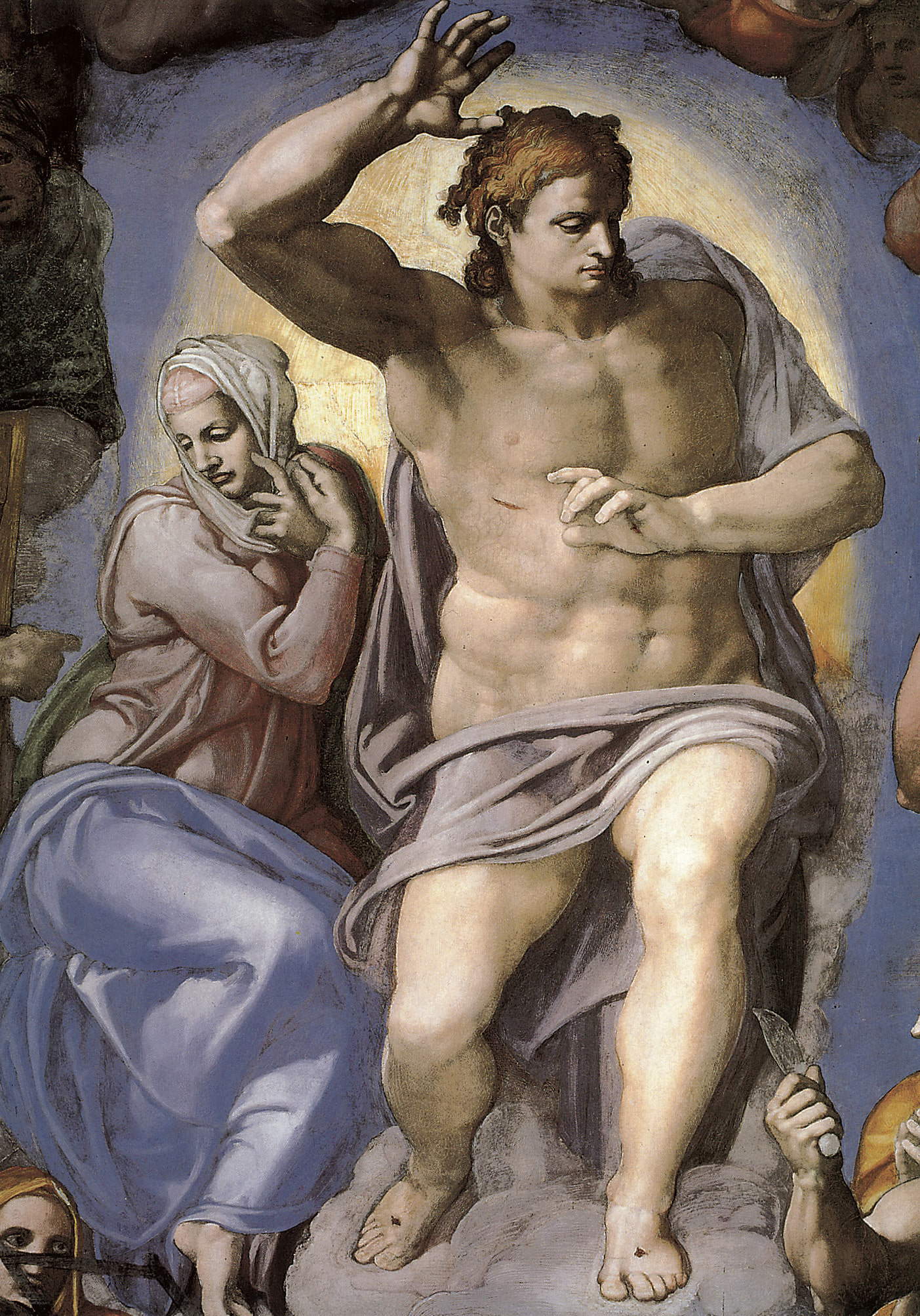

Il riferimento al pathos greco (da cui derivano i termini “passione”, “patire” e appunto “pazienza”) si traduce qui in una immagine che, per quanto idealizzata, comunica un senso di vulnerabilità interiore. La figura della Pazienza vasariana appartiene a quella che è stata definita da Acidini come una “iconografia della figura a disagio”, che ha precedenti e paralleli significativi nell’arte del tempo o in quella precedente. Tra questi, il quattrocentesco neofita di Masaccio nella Cappella Brancacci, o l’Appennino-Gennaio di Ammannati (che è più tardo di dieci anni rispetto alla Pazienza ma è prodotto dello stesso ambito culturale), o ancora l’Inverno di Taddeo Landini (anch’esso posteriore, risalente alla fine del Cinquecento), tutti caratterizzati da pose raccolte, atte a proteggersi dal freddo o dal dolore. Vasari, da parte sua, avrebbe potuto trarre suggestione anche da due celebri immagini michelangiolesche: la Madonna del Giudizio Universale, che incrocia le mani al collo, e la figura incappucciata nella Crocifissione di san Pietro, nella Cappella Paolina, che scende con le braccia conserte.

L’invenzione di Vasari ebbe notevole fortuna e fu oggetto di repliche e variazioni già durante la sua vita. Egli stesso ne realizzò versioni autografe, tra cui una piccola tavola a olio sui tavola, di appena dieci centimetri di diametro, andata in asta nel 2017 da Pandolfini, con attribuzione a Maso da San Friano e stima 10-15mila euro. Oggi l’opera è considerata una variante precoce e autografa dell’originale, probabilmente eseguita per un committente fiorentino (forse era destinata a uno stipo o forse, ipotizza Falciani, qualcuno voleva avere in casa l’attestazione di quella che all’epoca era considerata un’invenzione di Michelangelo), ed è molto preziosa poiché rarissime sono le versioni autografe eseguite in questa fase e in maniera così aderente all’originale. In questo dipinto, sullo sfondo compaiono elementi architettonici riconoscibili della città di Firenze, come la cupola del Brunelleschi, il Campanile di Santa Maria del Fiore e la Torre di Palazzo Vecchio. Mancano però il motto latino e la catena alla caviglia sinistra della figura, che Vasari aveva previsto in un disegno preparatorio, ma eliminato nella versione finale per Minerbetti. La scelta di togliere la catena corrispondeva probabilmente a un’intenzione semantica: la Pazienza, sebbene immobilizzata nel tempo, non è schiava, ma libera nella sua scelta di attendere.

Non mancano poi le contaminazioni tematiche. È sempre di Vasari un’Allegoria della Pazienza, di proprietà degli Uffizi, che in passato fu confusa con il soggetto di Artemisia, regina di Caria, famosa per aver bevuto le ceneri del marito: solo il riesame delle fonti iconografiche e documentarie ha consentito di ristabilire la corretta identificazione. Anche nella piccola tavoletta, un tempo attribuita a Francesco Salviati, oggi si riconosce una derivazione dal modello vasariano, sebbene la figura sia colta di profilo, e in un atteggiamento pensoso che richiama la Musa Polimnia dei sarcofagi antichi, anziché la Venere pudica cui si ispira l’originale.

La fortuna dell’immagine vasariana si diffuse poi ben oltre l’ambito fiorentino. Un esempio notevole è quello della corte di Ferrara, dove la Pazienza fu adottata come impresa personale dal duca Ercole II d’Este. Un medaglione del tempo disegnato da Pompeo Leoni raffigura una figura femminile, con le braccia conserte e una veste leggera, incatenata alla roccia, accanto a una brocca da cui stilla acqua sotto una sfera armillare. L’iscrizione recita “superanda omnis fortuna”, citazione virgiliana che enfatizza il potere della virtù nel vincere le avversità. La trasposizione vasariana venne dunque adattata ai valori politici e culturali della corte ferrarese. Ne risultarono versioni pittoriche, come quella eseguita da Camillo e Sebastiano Filippi per la Camera della Pazienza nella Galleria Estense di Modena, e persino varianti su medaglie e oggetti d’arte.

La vicenda della diffusione dell’Allegoria della Pazienza è anche la storia delle sue attribuzioni. Ne esiste per esempio una famosa versione, sempre realizzata in ambito estense (per via della sfera armillare e del motto “superanda omnis fortuna” che, come s’è visto, caratterizzano il medaglione di Ercole II), e oggi conservata a Palazzo Pitti, che in passato fu erroneamente assegnata a Parmigianino, a Francesco Salviati, a Giuseppe Porta e persino allo stesso Vasari, prima che il rinvenimento del dipinto oggi alla Klesch Collection riaprisse il dibattito attorno a quest’opera. Gli studi moderni, supportati da ritrovamenti documentari e stilistici, avevano comunque già ricondotto la paternità dell’invenzione al Vasari, specificando che in alcune esecuzioni egli si avvalse di collaboratori, e che non tutte le varianti pittoriche furono da lui personalmente dipinte. La versione conservata a Palazzo Pitti, che reca peraltro la raffigurazione della catena che tiene ferma la giovane alla roccia, secondo Anna Bisceglia è da attribuite all’ambiente ferrarese dei Filippi, e più precisamente a Sebastiano Filippi detto il Bastianino, sulla base della costruzione plastica della figura e della particolare articolazione dei panneggi (“lo stile dell’opera”, ha scritto Bisceglia, “risalta per i suoi caratteri di morbidezza effusa che la spingono verso la serie ferrarese il cui primo esemplare è quello eseguito da Camillo e Sebastiano Filippi per la Camera della Pazienza voluta da Ercole II e oggi conservato alla Galleria Estense di Modena”). Si tratta, del resto, di un’opera molto vicina a quella conservata alla Galleria Estense.

Tra le derivazioni più interessanti e complesse dell’iconografia vasariana figura una tavola di Giovanni Maria Butteri, a cui è stata attribuita da Mina Gregori, Mauro Natale e Carlo Falciani (mentre è invece di Girolamo Macchietti secondo Marta Privitera) degli anni Sessanta del Cinquecento, recentemente passata in vendita presso Koller, dov’è stata venduta nel 2022 per la somma di 171mila franchi svizzeri (circa 180mila euro). Nel dipinto di Butteri, la figura della Pazienza mantiene la posa originale vasariana, incatenata alla roccia in paziente attesa, ma viene circondata da attributi completamente diversi che amplificano il significato allegorico. Il tempo non è più rappresentato dall’orologio ad acqua, ma da un medaglione stellare contenente un uroboro, il serpente che si morde la coda, simbolo dell’eternità e della circolarità temporale. Al centro compare Kronos-Saturno nell’atto di divorare uno dei figli, immagine che tradizionalmente evoca distruzione ma che in questo contesto assume valenza positiva, alludendo al ritorno dell’Età dell’oro. Alle spalle della figura si eleva il carro di Apollo che sorge spronando i cavalli verso l’alto, simbolo della rinascita del giorno e della speranza. Questo elemento, argomenta Carlo Falciani, si collega al ramo che spunta dal tronco tagliato sorretto dalla donna, probabile riferimento al broncone mediceo, l’emblema di rinascita adottato da Lorenzo il Magnifico dopo la morte del fratello Giuliano nella congiura dei Pazzi del 1478. Il germoglio, con foglie che potrebbero essere di ulivo anziché di alloro, richiama il motto laurenziano “Le temps revient”e la profetica IV egloga di Virgilio, dove si annuncia il ritorno di una nuova età aurea. La complessità simbolica dell’opera si completa con la presenza di uno scorpione in basso a sinistra, che potrebbe essere simbolo d’inganno o frode e che, collegato alla catena, potrebbe alludere allude alla pazienza necessaria per superare gli impedimenti che possono vincolare l’uomo. La datazione dell’opera agli anni Sessanta, durante la vita adulta di Francesco I de’ Medici, suggerisce una possibile connessione con eventi dinastici.

L’opera di Butteri rappresenta tuttavia un esempio eloquente di come l’invenzione vasariana fosse diventata un modello aperto, capace di accogliere nuovi significati e adattarsi a contesti politici e dinastici specifici. La libertà con cui l’artista fiorentino combinò elementi simbolici non ancora codificati dimostra che l’Allegoria della Pazienza aveva indicato “agli artisti fiorentini di metà secolo”, ha spiegato Falciani, “la possibilità di creare nuove allegorie svincolate dalla tradizione antica”.

Il successo dell’Allegoria della Pazienza testimonia con ancora viva evidenza la maturità raggiunta da Vasari dopo i viaggi per la penisola, l’esperienza veneziana, la confidenza con le fonti antiche e con i suoi contemporanei. L’artista aveva ormai poteva competere con i maggiori ingegni del tempo nella creazione di invenzioni artistiche destinate a varcare i confini geografici e temporali, influenzando generazioni di artisti in tutta Europa.

L’Allegoria della Pazienza non fu quindi solo un esercizio di stile, ma una sorta di costruzione concettuale, in cui Giorgio Vasari seppe condensare tensione morale, invenzione iconografica e linguaggio formale. Fu anche un esempio significativo della sua capacità di rispondere a una committenza con soluzioni personalizzate e sofisticate, in dialogo con l’eredità antica e con il pensiero artistico contemporaneo. Nell’unione tra contenuto e forma, questa figura finì per rappresentare non solo una virtù, ma un’intera postura esistenziale.

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.