En el panorama de la cartografía medieval, el nacimiento de la primera carta portulana del Mediterráneo marcó un punto de inflexión trascendental en la forma de concebir y representar el espacio geográfico, y entre los siglos XIII y XIV hizo su aparición un nuevo instrumento en manos de los navegantes europeos: la carta portulana. Se trataba de un producto profundamente distinto de una simple evolución de los mapas tolemaicos ya en uso. Pero ¿qué entendemos, en primer lugar, por mapa ptolemaico? El planisferio de Ptolomeo es una representación del mundo tal y como se pensaba que era conocido y representado en el siglo II d.C. por Occidente. El mapa se basa en las descripciones de la Geographia del geógrafo y astrólogo egipcio Claudio Ptolomeo, obra escrita hacia el año 150 d.C.. Aunque no ha llegado hasta nosotros ningún mapa original, el texto de la Geographia contiene miles de referencias geográficas acompañadas de coordenadas, gracias a las cuales los cartógrafos, tras el redescubrimiento del manuscrito hacia 1300, pudieron reconstruir la visión del mundo del autor.

Pues bien, la carta portolana es bastante diferente: se basa en la observación empírica y en los conocimientos prácticos de los navegantes. A diferencia de los mappae mundi medievales, que tenían una función simbólica y teológica, las cartas portulanas eran instrumentos prácticos, destinados aluso cotidiano de los navegantes. Las costas se dibujan con gran detalle y se destacan los puertos, ensenadas y puntos de referencia útiles para la navegación. En cambio, el interior de los continentes suele quedar vacío u ocupado por decoraciones marginales. El centro de la representación es, pues, el mar, atravesado por una densa red de líneas que indican las principales rutas según los vientos de la rosa de 32 puntas.

Las cartas náuticas reflejaban así los conocimientos geográficos de la época y eran ayudas prácticas para la navegación, sobre todo gracias a la difusión de la brújula entre los siglos XII y XIII. La cuadrícula de referencia se basaba en una rosa de los vientos radiocéntrica, con dieciséis puntos mayores y otras tantas rosas menores dispuestas a su alrededor. Los rombos dibujados a partir de cada rosa indicaban las direcciones de los vientos, en negro para los vientos principales, en verde para los intermedios y en rojo para los menores. Las cartas no incluían ninguna proyección geométrica: no se tenían en cuenta meridianos ni paralelos porque se trataba de una navegación que podía calificarse de plana. ¿Qué significa esto? Simplemente que se ignoraba la esfericidad de la Tierra.

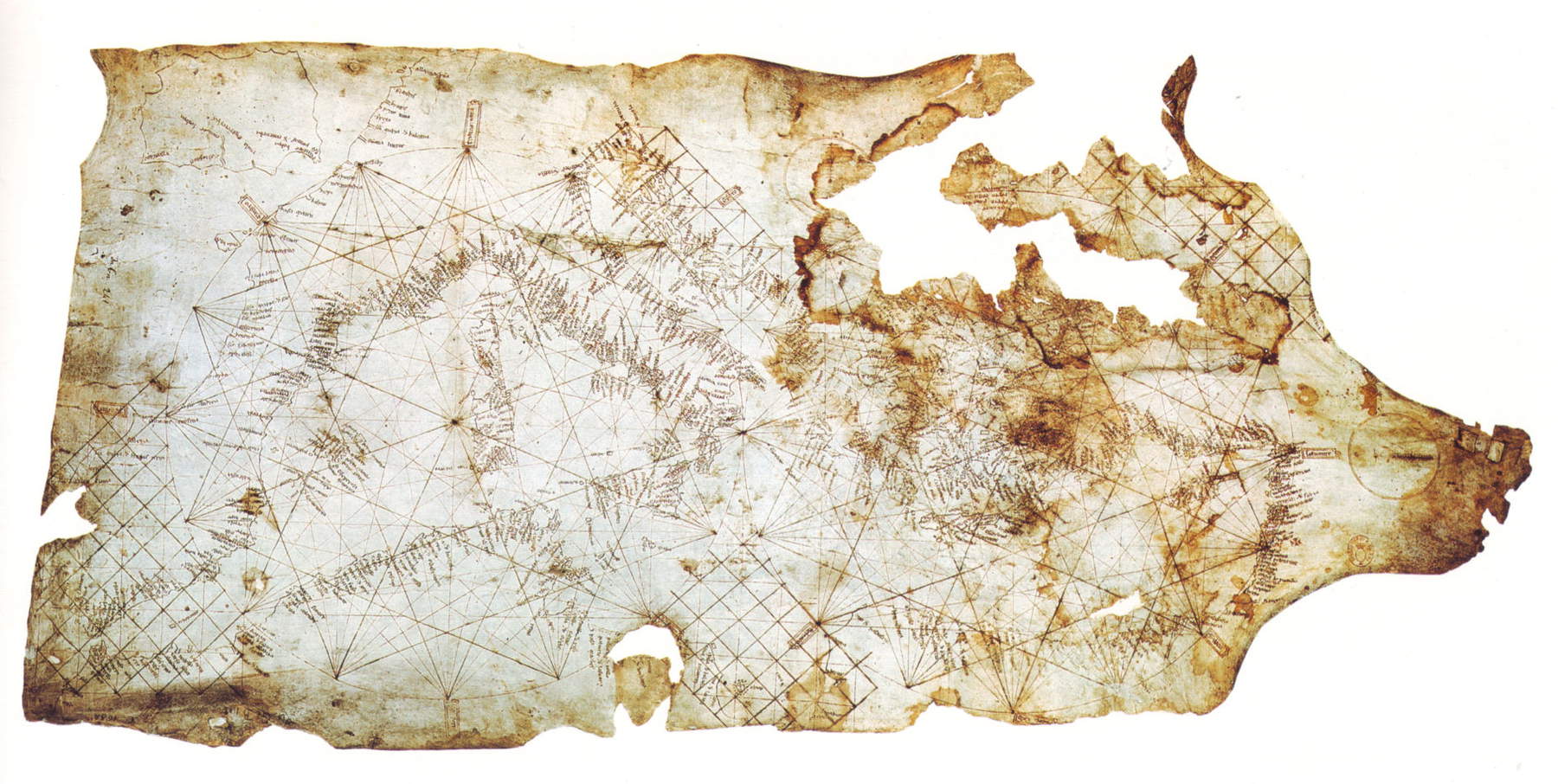

En este contexto se realizó el mapa náutico del Mediterráneo más antiguo que ha llegado hasta nosotros en su totalidad: el Mapa de Pisano, de finales del siglo XIII, conservado actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia en París. Se trata, en efecto, de una obra anónima atribuida con certeza al genovés que, además de por su gran precisión gráfica, llama especialmente la atención por la abundancia de topónimos a lo largo del litoral, característica que permanecerá casi inalterada en los mapas del siglo XIV. La riqueza del litoral contrasta con la ausencia casi total de nombres en las zonas del interior.

La vertiente tirrénica del mapa, en particular la sección calabresa, presenta una mayor densidad toponímica que la jónica, signo evidente de la menor importancia de los puertos del Jónico. Al mismo tiempo, la distribución confirma el origen genovés del mapa, ya que refleja la familiaridad de la República de Génova con la cuenca tirrena, sobre la que ejercía un dominio más marcado.

Elmapa muestra rutas basadas en vientos cardinales, distancias y una escala precisa, características que lo convierten en una de las primeras representaciones cartográficas hechas a escala desde la antigüedad. También sabemos que los mapas anteriores al mapa pisano, como los mapas astronómicos grecorromanos, no estaban destinados a la navegación y eran completamente desconocidos en la Europa medieval. Además, el uso de reglas y compases (también llamados divisores) era esencial tanto en la confección como en la interpretación del mapa, lo que requería al menos un conocimiento elemental de aritmética. Así pues, en la Carta Pisana está representado todo el Mediterráneo y el Atlántico hasta el cabo de San Vicente. Más tarde, con el creciente interés de la navegación italiana hacia el norte, todas las cartas se ampliaron para incluir con mayor precisión el Canal de la Mancha, Flandes, el Mar del Norte y partes de Escocia.

La rosa de los vientos de ocho puntas de la carta se amplió posteriormente a una división en sesenta y cuatro direcciones. Los nombres de los ocho vientos principales se mantuvieron en italiano, mientras que se utilizaron combinaciones derivadas de las cincuenta y seis direcciones adicionales.

Durante el siglo XIV, la figura de Petrus Vesconte, cartógrafo genovés activo en Venecia, marcó una considerable evolución en la producción cartográfica, haciéndola más articulada y técnicamente avanzada. Es el primer autor conocido que firma sus propios mapas e introduce importantes innovaciones, como la representación modular de las costas y el uso sistemático de la rosa de los vientos y las líneas de rumbo. También es responsable de las cartas náuticas fechadas más antiguas conocidas hasta la fecha.

La primera, realizada en 1311 y conservada hoy en losArchivos Estatales de Florencia, lleva la inscripción Petrus Vesconte de Janua fecit ista carta anno domini MCCCXI y representa el Mediterráneo oriental. Dos años más tarde, en 1313, elaboró un atlas compuesto por seis mapas que abarcaban toda la cuenca mediterránea y las costas atlánticas de Europa hasta las Islas Británicas y Holanda. Entre 1313 y 1320 produjo otros cuatro atlas similares, todos fechados en Venecia, ciudad en la que trabajó al menos en la fase final de su carrera y donde, con toda probabilidad, contribuyó a introducir o perfeccionar el arte de la cartografía náutica.

Vesconte fue también responsable de las cartas adjuntas al Liber secretorum fidelium Crucis de Marin Sanudo, obra de la que se conocen una decena de códices, entre los que destaca un planisferio. La identificación con un Perrinus Vesconte, autor de mapas fechados entre 1321 y 1327, sigue siendo incierta, pudiendo corresponder a la misma persona o a un cartógrafo distinto.

Posteriormente, durante el siglo XV, la tradición inaugurada por Vesconte continuó y se reforzó con nuevas figuras. Grazioso Benincasa, originario de Ancona y perteneciente a una familia noble, fue el cartógrafo italiano más activo y conocido del siglo. Nacido hacia 1400, era con toda probabilidad también un experto navegante, acostumbrado a recorrer el Mediterráneo y a registrar con precisión toda la información útil para gobernar un barco. Su primera obra, un libro piloto (manual de navegación) desprovisto de mapas pero rico en descripciones costeras, abarca desde las costas orientales del Adriático hasta el Mar Negro. Aunque incompleto, el texto, ahora conservado en manuscrito en la Biblioteca Comunale di Ancona, es especialmente importante por el valor de las observaciones personales que contiene. Las fechas que figuran en el manuscrito indican un periodo de redacción comprendido entre 1435 y 1445.

Benincasa también elaboró numerosas cartas náuticas y atlas, de los que se conocen unos veinticinco, producidos con posterioridad al libro piloto: el primer documento fechado data de 1461, actualmente enlos Archivos Estatales de Florencia, mientras que el último es de 1482, conservado en la Biblioteca Universitaria de Bolonia; algunos ejemplares no llevan ninguna fecha. Dibujó sus mapas tanto en su ciudad natal como en Génova y Venecia. Activo durante al menos cincuenta años, Benincasa contribuyó significativamente a la cartografía náutica de la época. Sus mapas se distinguen por su originalidad y ofrecen una valiosa visión de la perspectiva geográfica que prevalecía entre los navegantes italianos en vísperas de los grandes descubrimientos.

Volviendo a las cartas náuticas, el historiador de la cartografía Tony Campbell, autor del capítulo Portolan Charts from the Late Thirteenth Century to 1500 de 1987 del primer volumen de The History of Cartography, editado por J. B. Harley y David Woodward, indica que las cartas no se construyeron a partir de proyecciones geométricas, sino mediante mediciones directas de rutas y distancias recogidas por generaciones de navegantes. Su difusión coincide con el periodo de máximo desarrollo de las rutas comerciales en el Mediterráneo. Génova, Venecia, Pisa, Barcelona, Marsella: las grandes potencias marítimas se dotaron de talleres cartográficos y encargaron atlas cada vez más complejos. La carta náutica se convirtió así no sólo en una herramienta técnica, sino también en un bien estratégico, que había que proteger y transmitir con cuidado.

Desde el punto de vista material, las cartas se confeccionaban en pergamino de oveja, un soporte caro pero resistente a la humedad y a la manipulación. La tinta utilizada variaba según la función: negra para las líneas costeras, roja para los topónimos importantes, dorada o azul para los elementos decorativos. Los nombres de los puertos se escribían en la lengua vernácula del cartógrafo, pero no faltaba la contaminación lingüística para reflejar el cosmopolitismo de los mares.

Las primeras cartas portolanas representan, pues, un punto de inflexión en la historia de la cartografía. Ningún otro mapa de su época consiguió plasmar con igual fidelidad los contornos geográficos del Mediterráneo. Incluso en los ejemplares más antiguos que se conservan, la forma de las cuencas del Mediterráneo y del Mar Negro es sorprendentemente cercana a la realidad, un resultado que contrasta fuertemente con las representaciones simbólicas y distorsionadas de mapas coetáneos, como elMapa de Hereford, pintado hacia 1300 por Ricardo de Haldingham.

Además, los mapas se distinguen sobre todo por su conexión directa con el mundo concreto. Estaban destinados a satisfacer necesidades prácticas, en particular las de los navegantes. Destinados a manos experimentadas y a viajes por mar, eran instrumentos diseñados para orientarse, calcular distancias y seguir rutas. Elementos como la brújula y la escala, que rara vez se encontraban en los mapas diseñados para eruditos o cortesanos, se hicieron aquí indispensables. El comercio, más que la teoría, guiaba la mano de los cartógrafos.

Las cartas portulanas, que ya destacaban por su precisión desde las primeras versiones, no dejaron de mejorarse: se insertaron nuevas localidades costeras, se actualizaron los nombres y se adaptaron las rutas. Mientras mantuvieron su función práctica, siguieron mejorando. Pero con la pérdida de su centralidad en el mundo de la navegación, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, se observa un declive gradual, tanto en la precisión de los contornos como en la calidad de los topónimos.

Sin embargo, los mapas tuvieron también otro mérito fundamental: fueron de los pocos que documentaron gráficamente las exploraciones que precedieron y acompañaron al Renacimiento. En una época en la que la geografía del mundo cambiaba rápidamente, las cartas portolanas presentaban una referencia concreta y actualizada. No eran objetos destinados al lujo o a la celebración. Como herramientas cotidianas, servían y luego desaparecían. Sin embargo, en su labor, aportaron una contribución esencial a la vida medieval. Y si algunas brillan aún hoy por sus decoraciones iluminadas, el verdadero legado reside en la extraordinaria coherencia formal mantenida por las más sencillas, que durante más de dos siglos han sabido transmitir, casi intacta, la imagen fiel de las costas conocidas.

El autor de este artículo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.