Dans le panorama de la cartographie médiévale, la naissance de la première carte portulan de la Méditerranée marque un tournant décisif dans la manière de concevoir et de représenter l’espace géographique. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, un nouvel instrument fait son apparition dans les mains des navigateurs européens : la carte portulan. Il s’agit d’un produit profondément différent d’une simple évolution des cartes ptolémaïques déjà utilisées. Mais qu’entend-on tout d’abord par carte ptolémaïque ? Le planisphère de Ptolémée est une représentation du monde tel qu’on pensait qu’il était connu et représenté au IIe siècle de notre ère par l’Occident. La carte est basée sur les descriptions de la Geographia du géographe et astrologue égyptien Claudius Ptolémée, un ouvrage écrit vers 150 après J.-C. Bien qu’aucune carte originale ne nous soit parvenue, le texte de la Geographia comporte des milliers de références géographiques accompagnées de coordonnées, grâce auxquelles les cartographes, après la redécouverte du manuscrit vers 1300, ont pu reconstituer la vision du monde de l’auteur.

Or, la carte portulan est bien différente : elle est basée sur l’observation empirique et les connaissances pratiques des marins. Contrairement aux mappae mundi médiévales, qui avaient une fonction symbolique et théologique, les cartes portulans étaient des instruments pratiques, destinés à l’usage quotidien des navigateurs. Les côtes sont dessinées avec force détails et les ports, les bras de mer et les repères utiles à la navigation sont mis en évidence. L’intérieur des continents, en revanche, est souvent laissé vide ou occupé par des décorations marginales. Le centre de la représentation est donc la mer, traversée par un réseau dense de lignes indiquant les routes principales en fonction des vents de la rose à 32 branches.

Les cartes marines reflètent ainsi les connaissances géographiques de l’époque et constituent des aides pratiques à la navigation, notamment grâce à la diffusion de la boussole entre le XIIe et le XIIIe siècle. La grille de référence était basée sur une rose des vents radiocentrique, avec seize points majeurs et autant de roses mineures disposées autour d’elle. Les losanges tracés à partir de chaque rose indiquaient la direction des vents, en noir pour les vents principaux, en vert pour les vents intermédiaires et en rouge pour les vents faibles. Les cartes ne comportaient aucune projection géométrique : les méridiens et les parallèles n’étaient pas pris en compte car il s’agissait d’une navigation que l’on pouvait qualifier de plate. Qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement que la sphéricité de la terre est ignorée.

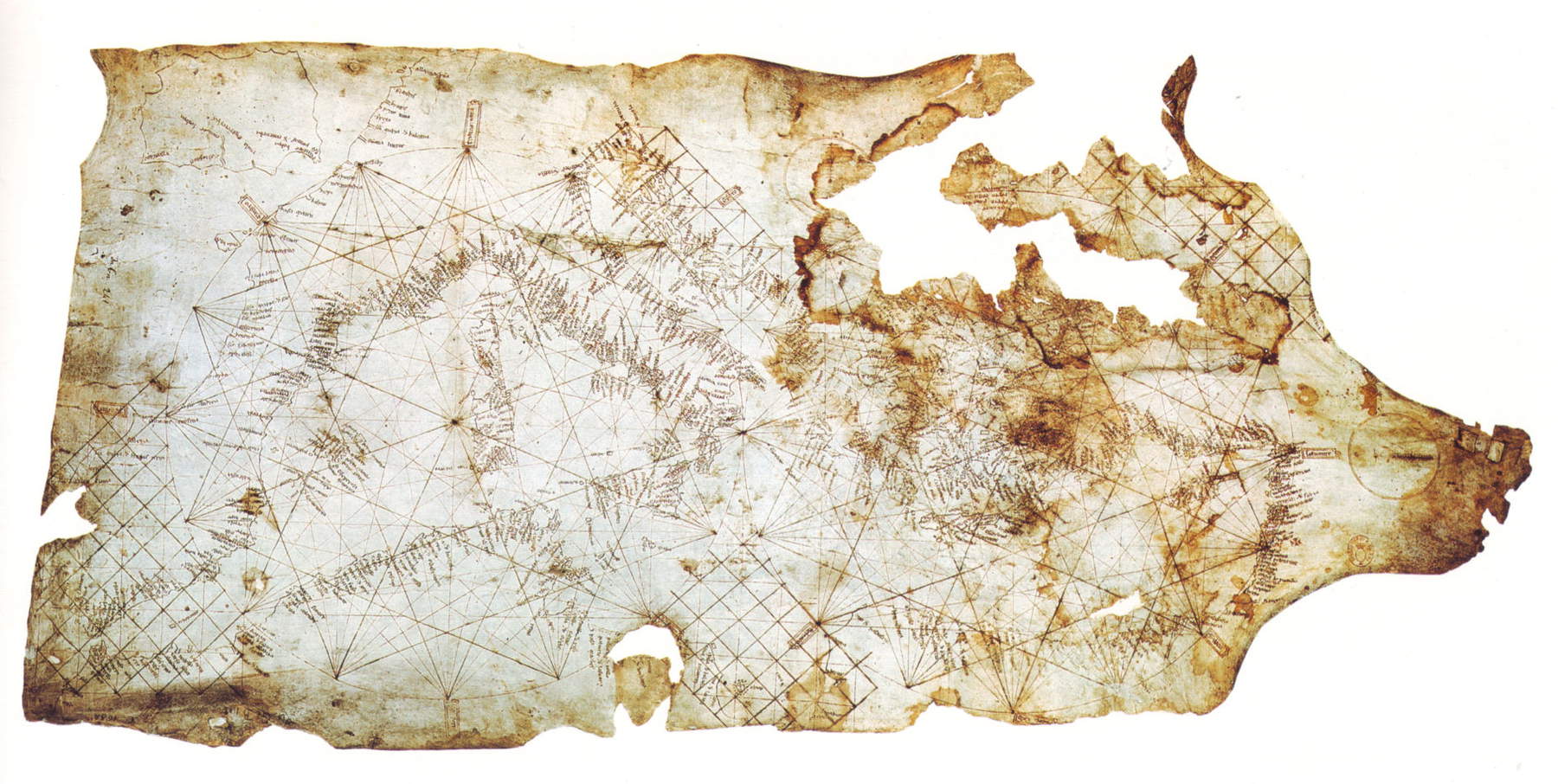

C’est dans ce contexte qu’a été réalisée la plus ancienne carte marine de la Méditerranée qui nous soit parvenue dans son intégralité : la carte pisane, datant de la fin du XIIIe siècle et actuellement conservée à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Il s’agit en fait d’une œuvre anonyme attribuée avec certitude aux Génois qui, outre sa grande précision graphique, se distingue par l’abondance des noms de lieux le long du littoral, une caractéristique qui restera pratiquement inchangée dans les cartes du XIVe siècle. La richesse du littoral est contrastée par l’absence presque totale de noms dans l’arrière-pays.

Le côté tyrrhénien de la carte, en particulier la partie calabraise, présente une densité toponymique plus élevée que le côté ionien, signe évident de la moindre importance des ports de la mer Ionienne. En même temps, la distribution confirme l’origine génoise de la carte, car elle reflète la familiarité de la République de Gênes avec le bassin tyrrhénien, sur lequel elle exerçait une domination plus marquée.

Lacarte indique des itinéraires basés sur les vents cardinaux, des distances et une échelle précise, caractéristiques qui en font l’une des premières représentations cartographiques réalisées à l’échelle depuis l’Antiquité. Nous savons également que les cartes antérieures à la carte pisane, comme les cartes astronomiques gréco-romaines, n’étaient pas destinées à la navigation et étaient totalement inconnues dans l’Europe médiévale. En outre, l’utilisation de règles et de compas (également appelés diviseurs) était essentielle à la fois pour l’élaboration et l’interprétation de la carte, qui nécessitait au moins une connaissance élémentaire de l’arithmétique. La Carta Pisana représente donc toute la Méditerranée et l’Atlantique jusqu’au Cap Saint-Vincent. Plus tard, avec l’intérêt croissant de la navigation italienne vers le nord, toutes les cartes ont été étendues pour inclure la Manche, les Flandres, la mer du Nord et certaines parties de l’Écosse avec une plus grande précision.

La rose des vents à huit pointes de la carte fut ensuite étendue à une division en soixante-quatre directions. Les noms des huit vents principaux ont été conservés en italien, tandis que les combinaisons dérivées des cinquante-six directions supplémentaires ont été utilisées.

Au cours du XIVe siècle, la figure de Petrus Vesconte, cartographe génois actif à Venise, marque une évolution considérable dans la production cartographique, la rendant plus articulée et techniquement plus avancée. Il est le premier auteur connu à signer ses propres cartes et à introduire d’importantes innovations, telles que la représentation modulaire des côtes et l’utilisation systématique de la rose des vents et des lignes de parcours. Il est également à l’origine des plus anciennes cartes marines connues à ce jour.

La première, réalisée en 1311 et aujourd’hui conservée auxArchives d’État de Florence, porte l’inscription Petrus Vesconte de Janua fecit ista carta anno domini MCCCXI et représente la Méditerranée orientale. Deux ans plus tard, en 1313, il réalise un atlas composé de six cartes couvrant l’ensemble du bassin méditerranéen et les côtes atlantiques de l’Europe jusqu’aux îles britanniques et à la Hollande. Entre 1313 et 1320, il produit quatre autres atlas similaires, tous datés de Venise, la ville où il a travaillé au moins dans la dernière phase de sa carrière et où, selon toute probabilité, il a contribué à introduire ou à perfectionner l’art de la cartographie nautique.

Vesconte est également l’auteur des cartes jointes au Liber secretorum fidelium Crucis de Marin Sanudo, un ouvrage dont on connaît une dizaine de codices, parmi lesquels un planisphère particulièrement remarquable. L’identification avec un Perrinus Vesconte, auteur de cartes datées entre 1321 et 1327, reste incertaine. Il pourrait s’agir de la même personne ou d’un cartographe distinct.

Puis, au cours du XVe siècle, la tradition inaugurée par Vesconte se poursuit et s’enrichit de nouvelles figures. Grazioso Benincasa, originaire d’Ancône et appartenant à une famille noble, est le cartographe italien le plus actif et le plus connu du siècle. Né vers 1400, il était vraisemblablement aussi un navigateur expert, habitué à parcourir la Méditerranée et à consigner avec précision toutes les informations utiles à la conduite d’un navire. Son premier ouvrage, un livre de pilotage (manuel de navigation) dépourvu de cartes mais riche en descriptions côtières, couvre les côtes orientales de l’Adriatique à la mer Noire. Bien qu’incomplet, le texte, aujourd’hui conservé en manuscrit à la Biblioteca Comunale di Ancona, est particulièrement important pour la valeur des observations personnelles qu’il contient. Les dates indiquées dans le manuscrit indiquent une période de rédaction comprise entre 1435 et 1445.

Benincasa produisit également de nombreuses cartes marines et atlas, dont on connaît environ vingt-cinq exemplaires, postérieurs au livre de pilotage : le premier document daté remonte à 1461 et se trouve aujourd’hui auxArchives de l’État de Florence, tandis que le dernier date de 1482 et est conservé à la Bibliothèque universitaire de Bologne; certains exemplaires ne portent pas de date. Il dessina ses cartes dans sa ville natale ainsi qu’à Gênes et à Venise. Actif pendant au moins cinquante ans, Benincasa a contribué de manière significative à la cartographie nautique de l’époque. Ses cartes se distinguent par leur originalité et offrent un aperçu précieux de la vision géographique des navigateurs italiens à la veille des grandes découvertes.

Pour en revenir aux cartes marines, l’historien de la cartographie Tony Campbell, auteur du chapitre Portolan Charts from the Late Thirteenth Century to 1500 en 1987 dans le premier volume de The History of Cartography, édité par J. B. Harley et David Woodward, indique que les cartes n’ont pas été construites sur la base de projections géométriques, mais plutôt à partir de mesures directes de routes et de distances collectées par des générations de navigateurs. Leur diffusion coïncide avec la période de développement maximal des routes commerciales en Méditerranée. Gênes, Venise, Pise, Barcelone, Marseille : les grandes puissances maritimes se dotent d’ateliers cartographiques et commandent des atlas de plus en plus complexes. La carte marine devient alors non seulement un outil technique, mais aussi un bien stratégique, à protéger et à transmettre avec soin.

Sur le plan matériel, les cartes sont réalisées sur du parchemin de mouton, un support coûteux mais résistant à l’humidité et aux manipulations. L’encre utilisée varie selon la fonction : noire pour les côtes, rouge pour les noms de lieux importants, or ou bleu pour les éléments décoratifs. Les noms de ports sont écrits dans la langue vernaculaire du cartographe, mais les contaminations linguistiques ne manquent pas pour refléter le cosmopolitisme des mers.

Les premières cartes portulans représentent donc un tournant dans l’histoire de la cartographie. Aucune autre carte n’a réussi à l’époque à rendre les contours géographiques de la Méditerranée avec autant de fidélité. Même dans les exemplaires les plus anciens, la forme des bassins de la Méditerranée et de la mer Noire est étonnamment proche de la réalité, un résultat qui contraste fortement avec les représentations symboliques et déformées des cartes contemporaines, comme lacarte de Hereford, peinte vers 1300 par Richard de Haldingham.

En outre, les cartes se distinguent avant tout par leur lien direct avec le monde concret. Elles répondent à des besoins pratiques, notamment à ceux des navigateurs. Destinées aux mains expérimentées et aux voyages en mer, elles étaient des instruments conçus pour s’orienter, calculer des distances et suivre des itinéraires. Des éléments tels que la boussole et l’échelle, rarement présents dans les cartes destinées aux érudits ou aux tribunaux, y deviennent indispensables. Le commerce, plus que la théorie, a guidé la main des cartographes.

Déjà remarquables par leur précision dès les premières versions, les cartes portulans n’ont cessé d’être améliorées : de nouveaux lieux côtiers ont été insérés, des noms ont été mis à jour, des routes ont été adaptées. Tant qu’elles conservaient leur fonction pratique, elles continuaient à s’améliorer. Mais avec la perte de leur centralité dans le monde de la navigation, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, on observe un déclin progressif, tant au niveau de la précision des contours que de la qualité des noms de lieux.

Mais les cartes ont aussi un autre mérite fondamental : elles sont parmi les rares à documenter graphiquement les explorations qui ont précédé et accompagné la Renaissance. À une époque où la géographie du monde changeait rapidement, les cartes portulans constituaient une référence concrète et actuelle. Elles n’étaient pas des objets destinés au luxe ou à la fête. En tant qu’outils quotidiens, elles ont servi puis disparu. Pourtant, par leur travail, elles ont apporté une contribution essentielle à la vie médiévale. Et si certaines brillent encore aujourd’hui par leurs décorations enluminées, le véritable héritage réside dans l’extraordinaire cohérence formelle maintenue par les plus simples d’entre elles, qui depuis plus de deux siècles ont su transmettre, presque intacte, l’image fidèle des côtes connues.

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.