Nel panorama della cartografia medievale, la nascita della prima carta portolana del Mediterraneo segna una svolta epocale nel modo di concepire e rappresentare lo spazio geografico e tra il XIII e il XIV secolo, un nuovo strumento fa la sua comparsa nelle mani dei naviganti europei: la carta portolana. Si tratta di un prodotto profondamente diverso rispetto una semplice evoluzione delle mappe tolemaiche già in uso. Ma cosa intendiamo, innanzitutto, con il termine mappa tolemaica? Il planisfero di Tolomeo è una rappresentazione del mondo così come si riteneva che fosse conosciuto e raffigurato nel II secolo d.C. dall’occidente. La mappa si basa sulle descrizioni contenute nella Geographia del geografo egizio e astrologo Claudio Tolomeo, un’opera redatta intorno al 150 d.C. Sebbene non siano mai giunte fino a noi mappe originali, il testo della Geographia presenta migliaia di riferimenti geografici accompagnati da coordinate, grazie alle quali i cartografi, dopo la riscoperta del manoscritto attorno al 1300, sono stati in grado di ricostruire la visione del mondo rappresentata dall’autore.

Ebbene, la carta portolana è ben diversa: è fondata infatti sull’osservazione empirica e sulle conoscenze pratiche dei marinai. A differenza delle mappae mundi medievali, che avevano una funzione simbolica e teologica, le mappe portolane erano strumenti pratici, destinate all’uso quotidiano da parte dei navigatori. Le coste sono disegnate con grande dettaglio e vengono messi in evidenza i porti, le insenature e i riferimenti utili alla navigazione. L’interno dei continenti, invece, è lasciato spesso vuoto o occupato da decorazioni marginali. Il fulcro della rappresentazione è quindi il mare, attraversato da una fitta rete di linee che indicano le rotte principali secondo i venti della rosa dei 32 punti.

Le carte nautiche riflettevano dunque la conoscenza geografica del tempo e si configuravano come supporti pratici per la navigazione, in particolare grazie alla diffusione della bussola tra XII e XIII secolo. Il reticolo di riferimento si basava su una rosa dei venti radiocentrica, con sedici punte principali e altrettante rose minori disposte attorno. I rombi tracciati da ogni rosa indicavano le direzioni dei venti, in nero per i venti principali, in verde per i venti intermedi e in rosso per quelli minori. Le carte non prevedevano alcuna proiezione geometrica: i meridiani e i paralleli non venivano considerati perché si trattava di una navigazione che potremmo definire piana. Cosa vuol dire? Semplicemente che si ignorava la sfericità terrestre.

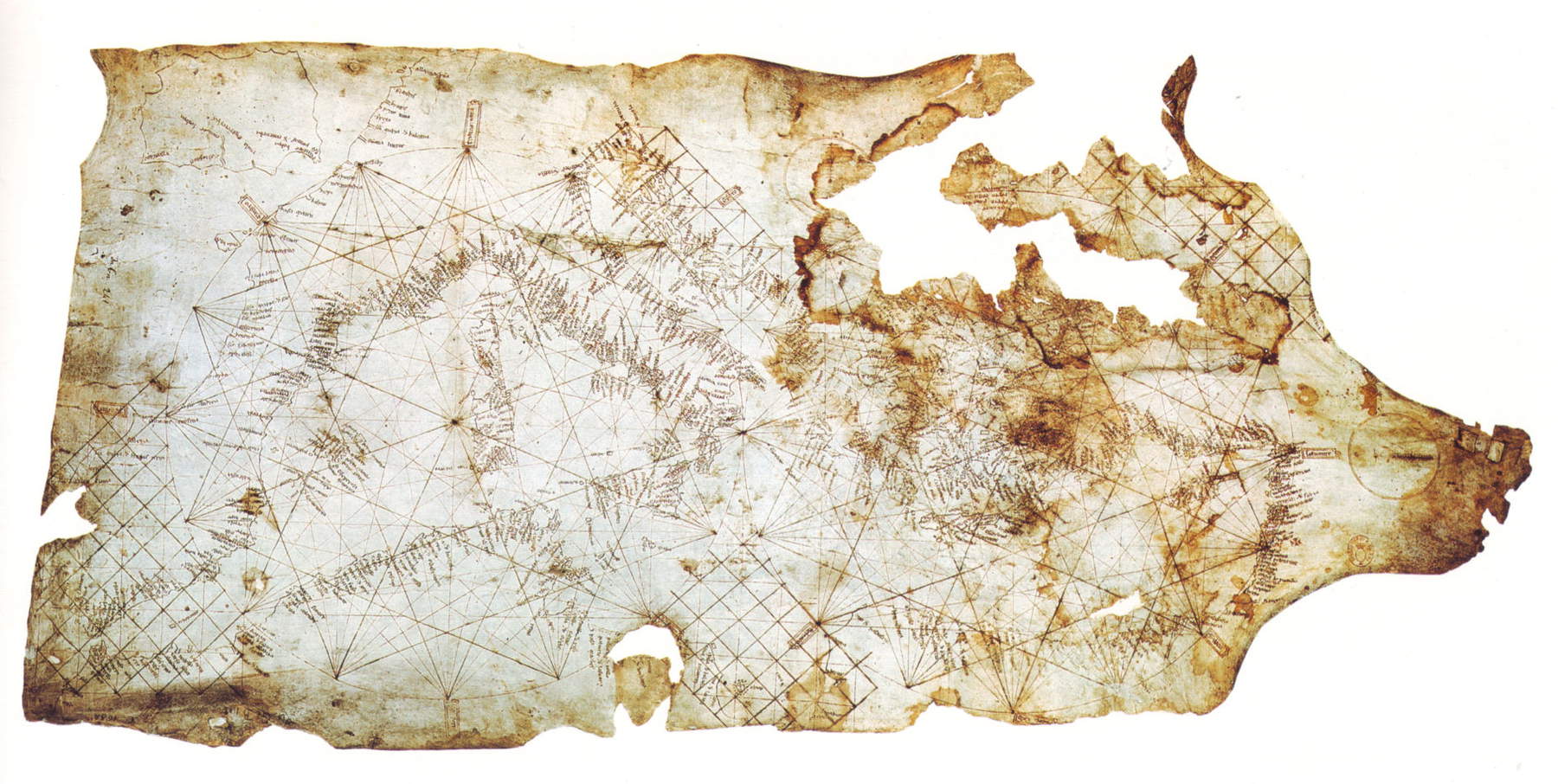

In tale contesto si colloca la realizzazione della più antica carta nautica del Mediterraneo pervenuta integralmente sino a noi: la Carta Pisana, risalente alla fine del XIII secolo e attualmente custodita presso la Bibliothèque Nationale de France di Parigi. Si tratta infatti di un’opera anonima attribuita con certezza all’ambiente genovese, che oltre all’elevata precisione grafica, colpisce soprattutto per l’abbondanza di toponimi lungo la costa, una caratteristica che si conserverà pressoché invariata anche nelle carte del Trecento. Alla ricchezza del litorale fa da contrappunto l’assenza quasi totale di nomi nelle aree interne.

Il versante tirrenico della Carta, in particolare il tratto calabrese, presenta una densità toponomastica superiore rispetto a quello ionico, segno evidente della minore rilevanza dei porti sullo Ionio. Al tempo stesso, la distribuzione conferma l’origine genovese della carta, poiché riflette la familiarità della Repubblica di Genova con il bacino tirrenico, su cui esercitava un dominio più marcato.

La Carta mostra rotte basate sui venti cardinali, distanze e una precisa scala, caratteristiche che ne fanno una delle prime rappresentazioni cartografiche realizzate in scala dai tempi antichi. Sappiamo anche che le mappe precedenti alla Carta Pisana, come quelle astronomiche greco-romane, non erano pensate per la navigazione e risultavano del tutto sconosciute nell’Europa medievale. Inoltre, l’uso di righelli e compassi (detti anche divisori) era essenziale sia nella realizzazione sia nell’interpretazione della carta, che richiedeva una conoscenza almeno elementare dell’aritmetica. Nella Carta Pisana è rappresentato dunque l’intero Mediterraneo e l’Atlantico fino a Capo San Vincenzo. In seguito, con il crescente interesse della navigazione italiana verso nord, tutte le carte si estesero fino a includere con maggiore precisione anche la Manica, le Fiandre, il Mare del Nord e alcune zone della Scozia.

La rosa dei venti a otto punte della Carta fu successivamente ampliata fino a una suddivisione in sessantaquattro direzioni. I nomi degli otto venti principali furono conservati in italiano, mentre per le cinquantasei direzioni aggiuntive si ricorse a combinazioni derivate dagli stessi.

Nel corso del XIV secolo, la figura di Petrus Vesconte, cartografo genovese attivo a Venezia, segna un’evoluzione considerevole nella produzione cartografica, rendendola più articolata e tecnicamente avanzata. È il primo autore conosciuto a firmare le proprie carte e a introdurre importanti innovazioni, come la rappresentazione modulare delle coste e l’uso sistematico della rosa dei venti e delle linee di rotta. A lui si devono inoltre le più antiche carte nautiche datate finora note.

La prima, realizzata nel 1311 e oggi conservata presso l’Archivio di Stato di Firenze, riporta l’iscrizione Petrus Vesconte de Janua fecit ista carta anno domini MCCCXI e raffigura il Mediterraneo orientale. Due anni più tardi, nel 1313, realizza un atlante composto da sei carte che coprono l’intero bacino mediterraneo e le coste atlantiche dell’Europa fino alle isole Britanniche e all’Olanda. Tra il 1313 e il 1320 produce altri quattro atlanti simili, tutti datati da Venezia, città in cui operò almeno nella fase finale della sua carriera e dove, con ogni probabilità, contribuì a introdurre o perfezionare l’arte della cartografia nautica.

A Vesconte si devono anche le carte allegate al Liber secretorum fidelium Crucis di Marin Sanudo, opera di cui esistono una decina di codici noti, tra i quali spicca un planisfero di particolare rilievo. Resta incerta l’identificazione con un Perrinus Vesconte, autore di carte datate tra il 1321 e il 1327, che potrebbe corrispondere alla stessa persona o a un cartografo distinto.

Nel corso del Quattrocento poi, la tradizione inaugurata da Vesconte prosegue e si rafforza con nuove figure. Grazioso Benincasa, originario di Ancona e appartenente a una famiglia nobile, fu il cartografo italiano più attivo e conosciuto del secolo. Nato intorno al 1400, fu con ogni probabilità anche un esperto navigatore, abituato a percorrere il Mediterraneo e a registrare con precisione tutte le informazioni utili alla conduzione di una nave. La sua opera più antica, un portolano (un manuale di navigazione) privo di carte ma ricco di descrizioni costiere, copre le sponde orientali dell’Adriatico fino al Mar Nero. Sebbene incompleto, il testo, oggi conservato manoscritto nella Biblioteca Comunale di Ancona, risulta particolarmente importante per il valore delle osservazioni personali in esso contenute. Le date riportate nel manoscritto indicano una redazione compresa tra il 1435 e il 1445.

Benincasa realizzò anche numerose carte nautiche e atlanti, circa venticinque quelli noti, prodotti più tardi rispetto al portolano: il primo documento datato risale al 1461, oggi all’Archivio di Stato di Firenze, mentre l’ultimo è del 1482, conservato alla Biblioteca Universitaria di Bologna; alcuni esemplari non riportano alcuna data. Disegnò le sue carte sia nella città natale, sia a Genova e Venezia. Attivo per almeno cinquant’anni, Benincasa contribuì in modo determinante alla cartografia nautica del tempo. Le sue mappe si distinguono per l’originalità e offrono uno spaccato prezioso della visione geografica diffusa tra i navigatori italiani alla vigilia delle grandi scoperte.

Tornando alle carte nautiche, lo storico della cartografia Tony Campbell, autore del capitolo Portolan Charts from the Late Thirteenth Century to 1500 del 1987 nel primo volume di The History of Cartography, volume a cura di J. B. Harley e David Woodward, indica che le carte non erano costruite sulla base di proiezioni geometriche, bensì tramite misurazioni dirette di rotta e distanza raccolte da generazioni di navigatori. La loro diffusione coincide con il periodo di massimo sviluppo delle rotte commerciali nel Mediterraneo. Genova, Venezia, Pisa, Barcellona, Marsiglia: le grandi potenze marinare si dotano di laboratori cartografici e commissionano atlanti sempre più complessi. La carta nautica diventa così non solo uno strumento tecnico, ma anche un bene strategico, da proteggere e trasmettere con cautela.

In termini materiali, le carte erano invece realizzate su pergamena di pecora, un supporto costoso ma resistente all’umidità e alla manipolazione. L’inchiostro impiegato variava a seconda della funzione: nero per le coste, rosso per i toponimi più importanti, oro o blu per gli elementi decorativi. I nomi dei porti erano scritti nella lingua volgare del cartografo, ma non mancavano contaminazioni linguistiche che riflettevano il cosmopolitismo dei mari.

Le prime carte portolane rappresentano dunque un punto di svolta nella storia della cartografia. Nessun’altra mappa, nel loro stesso periodo, riuscì a restituire con pari fedeltà i profili geografici del Mediterraneo. Già nei più antichi esemplari sopravvissuti, la forma dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero risulta sorprendentemente vicina alla realtà, un risultato che contrasta fortemente con le rappresentazioni simboliche e distorte di mappe coeve, come la Mappa di Hereford, dipinta intorno al 1300 da Richard di Haldingham.

Oltre a ciò le carte si distinguono soprattutto per il loro legame diretto con il mondo concreto. Avevano lo scopo di rispondere a esigenze pratiche, in particolare quelle dei navigatori. Destinate a mani esperte e a viaggi di mare, furono strumenti progettati per orientarsi, calcolare distanze, seguire rotte. Elementi come la bussola e la scala, raramente presenti nelle mappe concepite per studiosi o corti, divennero qui indispensabili. Il commercio, più della teoria, guidava la mano dei cartografi.

Già notevoli per precisione sin dalle prime versioni, le carte portolane continuarono a perfezionarsi: nuove località costiere venivano inserite, i nomi aggiornati, le rotte adattate. Fino a quando mantennero la loro funzione pratica, continuarono a migliorarsi. Ma con la perdita della loro centralità nel mondo della navigazione, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, è possibile osservare un progressivo declino, sia nella precisione dei contorni sia nella qualità dei toponimi.

Ad ogni modo, le carte ebbero anche un altro merito fondamentale: furono tra le poche a documentare graficamente le esplorazioni che precedettero e accompagnarono il Rinascimento. In un’epoca in cui la geografia del mondo stava cambiando rapidamente, le carte portolane presentavano un riferimento concreto e aggiornato. Non erano oggetti destinati al lusso o alla celebrazione. Come strumenti di uso quotidiano, servivano e poi sparivano. Eppure, nel loro operato, contribuirono in modo essenziale alla vita medievale. E se alcune brillano ancora oggi per le loro decorazioni miniate, la vera eredità sta nella straordinaria coerenza formale mantenuta da quelle più semplici, che per oltre due secoli hanno saputo tramandare, quasi intatta, l’immagine fedele delle coste conosciute.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.