En la pintura religiosa occidental, el tema del mal también ha experimentado una constante evolución estilística e iconográfica. No es el propósito de este ensayo reconstruir su evolución y fortuna (tarea ya exhaustivamente realizada en la obra de Luther Link The Devil inArt1), sino más bien destacar un caso límite que conlleva interesantes implicaciones sobre las posibilidades y límites de la representación del mal dentro de un contexto religioso. El cuadro que se examinará es el Milagro del libro, de Lionello Spada, 1613-15, en la iglesia de San Domenico de Bolonia [fig. 1].

La escena pintada muestra el momento justo antes del milagro de la prueba de fuego. Este acontecimiento nos es relatado por Giordano di Sassonia, un fervoroso dominico. En este milagro, que ve una disputa entre la fe católica y la albigense, los libros sagrados de cada credo son arrojados por sus seguidores a las llamas. El libro que contiene la verdad de la fe (en la disputa entre la fe católica y la albigense) no arderá en las llamas2. Por tanto, a un lado tendremos a Santo Domingo con su séquito, y al otro a los albigenses españoles. No hay muchas versiones pintadas sobre este tema, y el gran lienzo de Lionello destaca inmediatamente por una particularidad, a saber, haber pintado el momento justo antes de la prueba de fuego. Es decir, el lienzo es una representación de la espera del momento de la prueba de la verdad (confirmada por el hecho de que, en primer plano, un hombre con la anatomía de Miguel Ángel sigue empeñado en avivar las llamas).

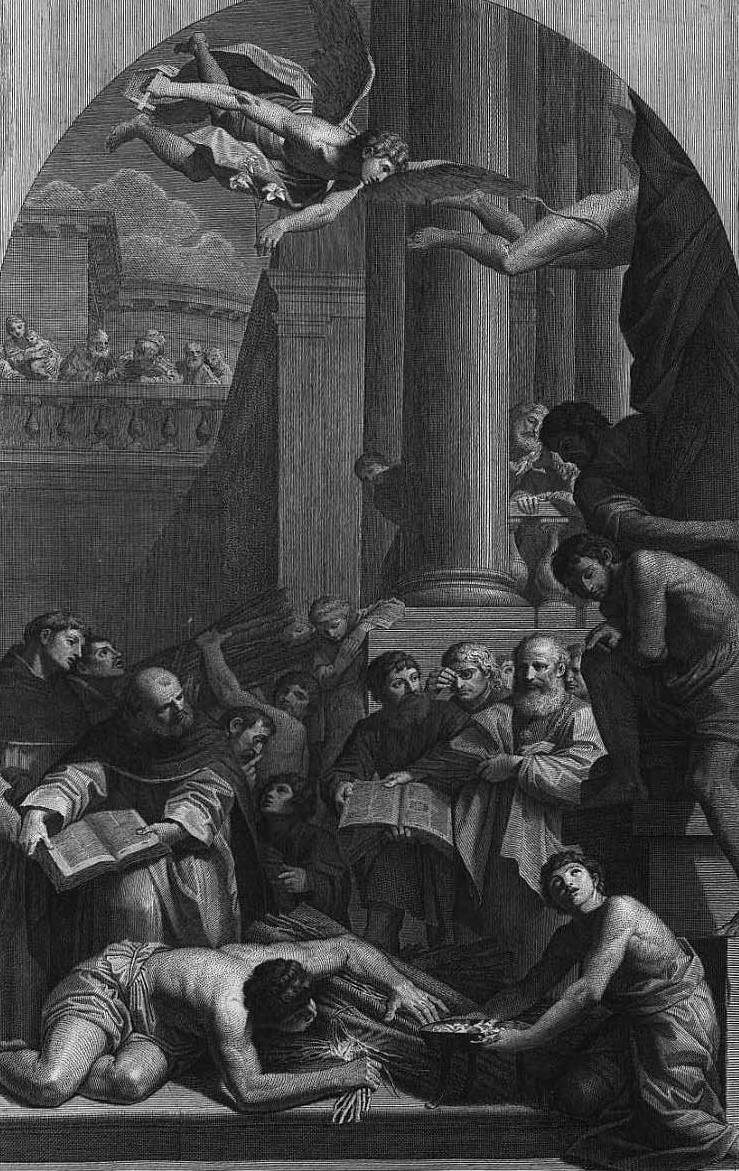

Otras obras anteriores sobre este tema son la predela de Beato Angelico en el Louvre [fig. 2], el escenario similar de Pedro Berruguete hoy en el Prado o la obra homónima de Beccafumi. La diferencia sustancial con la obra de Lionello es que en estos ejemplos la prueba de fuego ya está realizada y, sobre todo, la disputa tiene lugar en un plano terrenal, “humano”, sin la participación de otras esferas celestiales como los ángeles. La obra de Lionello Spada aquí examinada, de hecho, se desarrolla sobre dos ejes paralelos que narran, tanto en la esfera terrenal como en la extraterrenal, tanto en el mundo humano como en el divino/sobrenatural, el contraste y la lucha entre el bien y el mal, entre la fe verdadera y la falsedad. Además de la historia humana vemos, en el registro superior, a un ángel con una cruz en la mano persiguiendo a otro. El hecho de que el que huye es el diablo, o en todo caso un ángel caído, sólo nos lo asegura el detalle, a saber, el ala de dragón (¿o murciélago?) que se vislumbra a la izquierda de la columna.

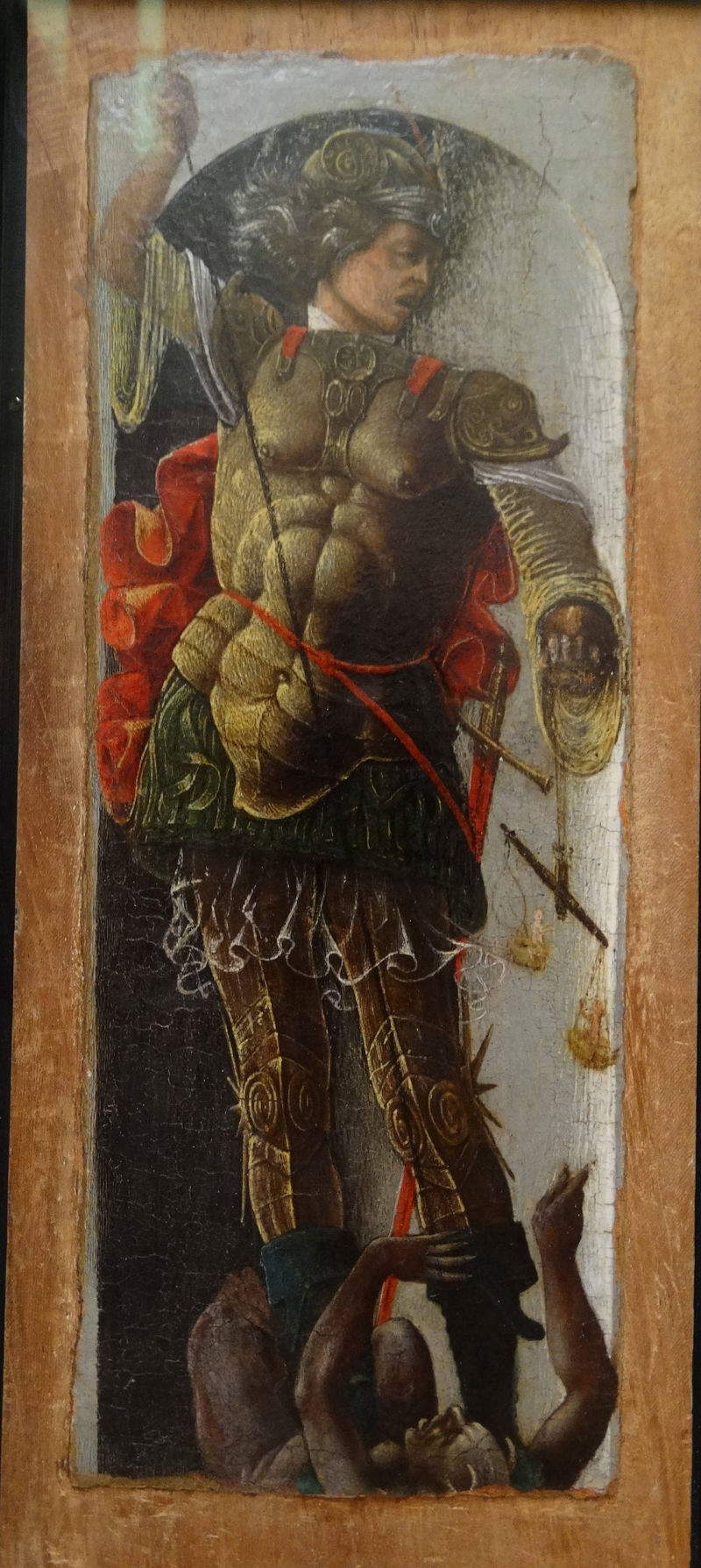

Que el diablo tenga este tipo de alas (diferentes de las alas emplumadas de los ángeles) y una forma antropomórfica es una tradición iconográfica ya presente y consolidada con Rafael, en el San Miguel venciendo a Satán de 15183 [Fig.3]. Es muy posible que Lionello, que había visitado Roma en 1607, hubiera visto esta obra. Ciertamente, el ejemplo de Rafael fue decisivo para consolidar la iconografía del diablo, representándolo como humano y con alas de dragón o de murciélago, sin que por ello se produjera cierta confusión o indeterminación en la representación del maligno (oscilando aún entre dragón, monstruo o forma antropomorfa). Si la representación misma del maligno oscila así entre dragón y cuerpo antropomorfo, menos sujetas a variación están, en cambio, las relaciones de fuerza que rigen la coexistencia del bien y del mal en una misma representación. En general, y más aún cuando el demonio o el mal posee una forma antropomorfa, la composición sigue siempre un eje vertical, basado en valores como superior e inferior, dominio y sometimiento, victoria y derrota (véanse los ejemplos del San Miguel de Rafael, Ercole de’ Roberti [fig. 4] o Luca Signorelli [fig. 5], o más en general las representaciones de este tema). Veremos que esta clara asignación de papeles falta en la obra de Lionello, mientras que en el San Miguel de Lotto [fig. 6] vemos ya cierta variación respecto a la representación habitual.

En esta obra, ya no es un eje vertical el que regula la relación entre las dos fuerzas opuestas, sino dos líneas oblicuas paralelas entre sí. Y no sólo eso: Lotto lleva aún más lejos las implicaciones pintando al ángel caído como una figura especular cuyo rostro se asemeja al de San Miguel. El eje de dominación vertical se atenúa en diagonal, y las relaciones clara e inequívocamente antitéticas del lienzo (oscuridad y luz, tierra y cielo, alto y bajo, ascendente y descendente4) se ven en este caso exacerbadas por una clara semejanza de los rostros, que casi sugiere una relación complementaria5. Si en Lotto tenemos ya una primera interpretación que se aparta, en parte, de la tradición iconográfica anterior, la obra de Lionello interpreta a su vez el choque de fuerzas opuestas según una narrativa que plantea diversos problemas, tanto figurativos como morales.

Volvamos al lienzo del pintor boloñés [fig. 1 o fig. 7]. Hemos dicho que nos encontramos en un momento de espera. Ambos bandos arrojarán sus libros al fuego, en cuanto la gran figura del primer plano termine de avivarlo. La escena no es un triunfo, sino más bien una espera del triunfo, un momento, es decir, que precede a la manifestación milagrosa de la verdad. En esta espera en el plano terrenal, hay, digamos, casi un eco de los ángeles que se persiguen. Su relación, de hecho, se presenta y despliega en un eje prácticamente horizontal, algo bastante extraordinario, como hemos visto, para la tradición iconográfica más o menos canonizada. La relación de dominio sobre la línea vertical, es decir, la costumbre del triunfo del bien, es, en esta expectativa que precede al milagro, eludida, perdida. Los ángeles, como los hombres bajo ellos, a la espera de la revelación de lo verdadero, coexisten en una relación de precaria igualdad. El ángel aún no ha expulsado al demonio, que todavía no ha caído, sino que sigue empeñado en elevarse, del mismo modo que la llama aún no es lo bastante poderosa para revelar lo que no arde. Lo extraordinario, por tanto, del cuadro de Lionello, en esta antecedencia, es representar la complementariedad y la copresencia del bien y del mal evitando al mismo tiempo enraizarlo en un registro normalmente canónico de dominación, triunfo y sometimiento (es decir, eludiendo el poder simbólico del eje vertical en virtud de una horizontalidad).

Esta elección, en lo que respecta al momento narrativo, conduce fácilmente a resultados escandalosos. Para remediar una victoria no tan clara del bien, el pintor puede haber representado su triunfo por otra vía, que es la de la representación y la no representación. Si la coexistencia, precaria, momentánea, del bien y del mal es imposible, la única manera de evitarla será la forclusión del mal. En efecto, sólo una pequeña parte de un ala (de un dragón, de un murciélago) permite reconocer que se trata de Satanás, o de uno de sus seguidores. Por otra parte, tal relación entre el bien y el mal, entre creyentes y herejes, puede parecer escandalosa, sobre todo si el cuadro se coloca en una iglesia. La única manera de tratar el mal, en este caso, y a partir de la elección de este momento narrativo (anterior al milagro), parece ser simplemente borrarlo, ocultarlo. El proceso de Lionello recuerda al proceso psíquico de eliminación. Algo inaceptable para el equilibrio “psíquico” del cuadro es borrado, eliminado, censurado. Borrado, eliminación, censura, que también afecta, a través de los drapeados negros, a la columna, cuyo relieve y plasticidad quedan prácticamente reducidos a cero6. Desde este punto de vista, la columna es objeto de un cromatismo absolutamente oscuro, hasta el punto de convertirse, en definitiva, en una mancha: el drapeado que cae sobre la columna no es tratado aquí como se utiliza normalmente en pintura, es decir, como exaltación y testimonio del modelado, con todas las posibilidades de representación plástica que tal elemento permite. Más bien, en este caso, el drapeado negro es lo que permite la puesta a cero de todo modelado. Este aplanamiento negativo de la forma resalta aún más al comparar la obra de Lionello con su reproducción grabada por Traballesi, donde en esta última se reconoce una cierta “invención” de pliegues que no se corresponde en absoluto con la obra de Leonello.

En este sentido, el razonamiento llega hasta la paradoja de una presentificación de la negación a través de la negación misma: el cuerpo de Lucifer (o el de su sirviente) y lo que lo ocluye (la columna) aparecen en el lienzo como zonas donde la pintura ha dejado de representar, donde el pincel ha dejado de definir. En este sentido, el cuadro ofrece aquí dos estasis a esa vocación de la pintura que desciende del Renacimiento: la anulación de lo que ofrece la mejor solución de modelado (el drapeado), y la oclusión de un personaje que de este modo no se adhiere a la vocación de la istoria (una poética, la de Alberti, todavía muy presente en el momento histórico de Leonello), es decir, representar la historia a través de la legibilidad del rostro, del movimiento, del cuerpo7. Si en la istoria de Alberti el movimiento del alma se hace conocible por el movimiento del cuerpo, entonces emerge el carácter enigmático esencial de esta ocultación: el ángel caído se convierte en una ausencia presente en el cuadro, un sintagma de ilegibilidad dentro de la figuración.

El lienzo de Leonello nos introduce así en un juego de presencias y ausencias, da al lienzo un resto, una zona de sombra sacada a la luz, un pliegue con respecto a la generosidad con la que la representación suele ofrecerse a la visibilidad. Es más bien aquí lo oculto lo que se hace visible. Esta ambivalencia entre representación y no representación ("hacerse entrever, es decir, ocultarse para ser buscado"8), actualiza en esta obra una simultaneidad que socava una legibilidad puramente simbólica del cuadro, haciendo surgir un momento excéntrico que lo devuelve a un momento de pura visibilidad: presente para el ojo y, sin embargo, como la desaparición del ángel caído y de la columna, ausente para el lenguaje.

1L.Link, El diablo en el arte, Bruno Mondadori, 2001, en particular pp. 191-226

2Jordande Sajonia, Orígenes de la Orden de Predicadores, Cap. XV: “Encontrando a Santo Domingo en Fanjraux en Languedoc, disputando con los herejes albigenses y no logrando convencerlos de su error, recurrió, de acuerdo con sus adversarios, a la prueba del fuego, arrojando a las llamas los libros que contenían la doctrina profesada por ambos bandos; los libros del santo se salvaron”.

3“Después de Rafael, el tema de Miguel contra Lucifer en forma humana aparece, con mínimas variaciones, en un número desconocido de pinturas”, en L. Link, Il Diavolo nell’Arte, cit., p. 205.

4“Miguel en lo alto, en vuelo, vestido, armado y Lucifer desnudo y boca abajo, desarmado: la desnudez y la posición boca abajo sirven para calificar a los dos ángeles como opuestos, por lo demás idénticos”, en San Michele caccia Lucifero, F. Coltrinari in Lotto nelle Marche, Silvana Editoriale, Roma, Scuderie del Quirinale, 2011, p. 241.

5“Normalmente, Miguel era representado de pie sobre Lucifer caído. O Lucifer cayendo al infierno. Pero Miguel siempre está de pie: el mensaje reside precisamente en el contraste entre las dos posturas. La estabilidad de la postura de Miguel indica la estabilidad de su poder. Lotto cambió esta postura dibujando los ejes longitudinales de Lucifer y Miguel diagonalmente paralelos entre sí. Este paralelismo estructural refleja la interpretación mística del artista. Miguel y Lucifer son idénticos; tienen el mismo cuerpo y el mismo rostro. Es como si viéramos los dos gametos de un único cigoto. Miguel y la otra cara de Lucifer”, en L. Link, El diablo en el arte, cit., p. 201

6Lacolumna “vestida” con una lona ya fue representada por Lionello en el Martirio de Santa Cecilia en San Michele in Bosco. Varios estudiosos han señalado una solidaridad de soluciones figurativas entre el grupo dirigido por Ludovico Carracci. El mismo elemento será repintado en algunas ocasiones por Pietro Faccini y literalmente por Francesco Brizio en la Idolatría de Salomón. Es posible que el repintado idéntico del motivo fuera realizado por Brizio hacia 1517, es decir, mientras se dedicaba a pintar el Juicio de Salomón para las Galerías florentinas (Cronología del “Juicio de Salomón” recogida en La Scuola dei Carracci. Dall’accademia alla bottega di Ludovico, editado por E. Negro y M. Pirondini, Artioli editore di Modena, 1994, p. 69). En este elemento, más allá de la paternidad artística, se puede sin embargo reconocer el grado de mezcla de estilos que tuvo lugar en el taller de San Michele il Bosco (cf. M. S. Campanini, Il chiostro dei Carracci a S. Michele in Bosco. Rapporti, Nuova alfa Editore, 1994, pp. 4-6). En cuanto a un posible significado simbólico, no se ha encontrado nada en la iconología ni, por el momento, en la disciplina de la arquitectura. El motivo podría ser simplemente una “variedad” del manierismo o del barroco naciente.

7L.B. Alberti, De Pictura: I, 2: “Apelo aquí a todo lo que está en la superficie para que el ojo lo vea”; II, 41 Entonces la historia conmoverá el alma cuando los hombres representados en ella planteen muy bien su propio movimiento de alma. Viene de la naturaleza, que nada se parece a sí misma, que lloramos con los que lloran, y reímos con los que ríen, y nos afligimos con los que se afligen. Pero estos movimientos del alma se conocen por los movimientos del cuerpo“. II, 42: ”Por eso los pintores deben estar muy familiarizados con todos los movimientos del cuerpo, que aprenderán bien de la naturaleza, bien que es cosa difícil imitar los muchos movimientos de la mente“. II 44: ”Así que cada uno con dignidad tenga sus movimientos del cuerpo para expresar qué movimiento del alma desea; y de las muy grandes perturbaciones del alma, sean los mismos muy grandes movimientos de los miembros. Y esta razón común de movimientos se ha de observar en todos los animados".

8E. Castelli, Il demoniaco nell’arte, Bollati Boringhieri, Turín, 2007 (primera edición 1952), p. 21

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.