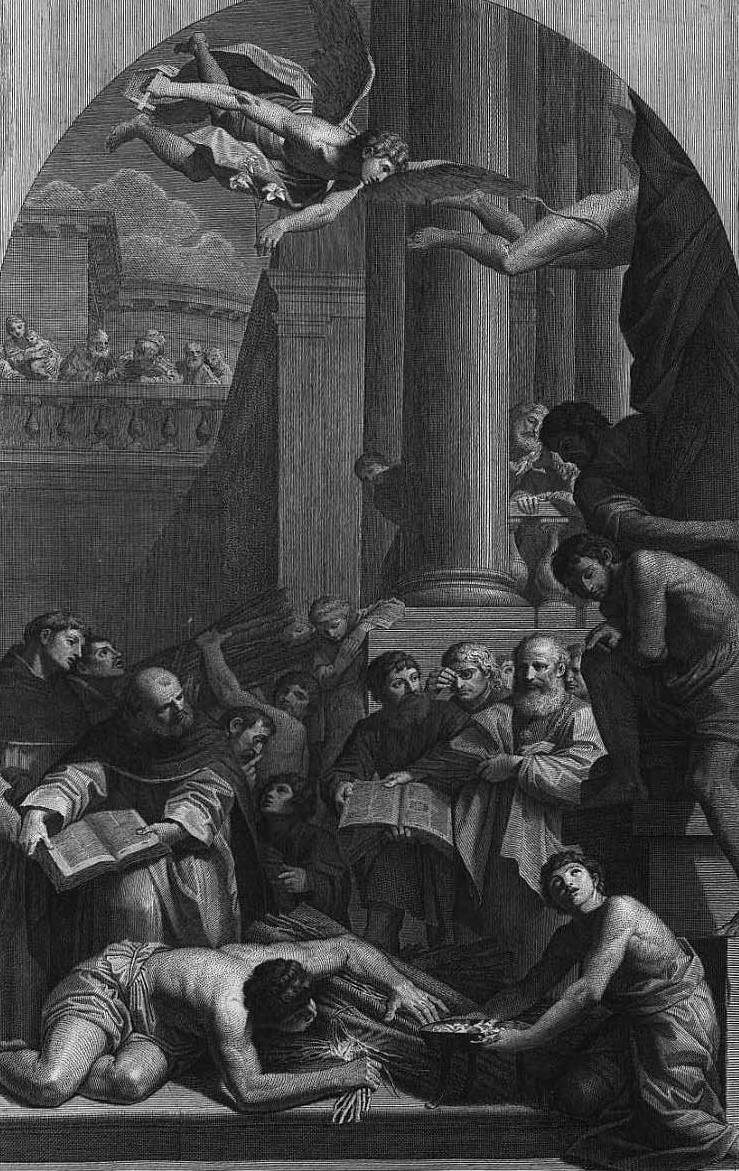

Auch in der abendländischen religiösen Malerei hat das Thema des Bösen eine ständige stilistische und ikonographische Entwicklung durchlaufen. Es ist nicht das Ziel dieses Aufsatzes, seine Entwicklung und sein Schicksal zu rekonstruieren (eine Aufgabe, die bereits in Luther Links Werk Der Teufel in derKunst1 erschöpfend ausgeführt wurde), sondern vielmehr einen Grenzfall zu beleuchten, der interessante Implikationen über die Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung des Bösen in einem religiösen Kontext mit sich bringt. Das Gemälde, das untersucht werden soll, ist Lionello Spadas Wunder des Buches, 1613-15, in der Kirche San Domenico in Bologna [Abb. 1].

Die gemalte Szene zeigt den Moment kurz vor dem Wunder der Feuerprobe. Dieses Ereignis wird uns von Giordano di Sassonia, einem glühenden Dominikaner, berichtet. Bei diesem Wunder, bei dem es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem katholischen und dem albigensischen Glauben kommt, werden die heiligen Bücher der beiden Glaubensrichtungen von ihren Anhängern in die Flammen geworfen. Das Buch, das die Wahrheit des Glaubens enthält (im Streit zwischen dem katholischen und dem albigensischen Glauben), wird nicht in den Flammen verbrannt2. Auf der einen Seite steht also der heilige Dominikus mit seinem Gefolge, auf der anderen Seite die spanischen Albigenser. Es gibt nicht viele Versionen, die zu diesem Thema gemalt wurden, und die große Leinwand von Lionello sticht sofort durch eine Besonderheit hervor, nämlich dass sie den Moment kurz vor der Feuerprobe gemalt hat. Das heißt, die Leinwand ist eine Darstellung des Wartens auf den Moment der Wahrheitsprüfung (was durch die Tatsache bestätigt wird, dass im Vordergrund ein Mann mit der Anatomie Michelangelos immer noch darauf bedacht ist, die Flammen zu schüren).

Andere frühere Werke zu diesem Thema sind Beato Angelicos Predella im Louvre [Abb. 2], Pedro Berruguetes ähnliche Darstellung heute im Prado oder Beccafumis gleichnamiges Werk. Der wesentliche Unterschied zu Lionellos Werk besteht darin, dass in diesen Beispielen die Feuerprobe bereits vollzogen ist und vor allem die Auseinandersetzung auf einer irdischen, “menschlichen” Ebene stattfindet, ohne die Beteiligung anderer himmlischer Sphären wie der Engel. Das hier untersuchte Werk von Lionello Spada entwickelt sich in der Tat auf zwei parallelen Achsen, die in der irdischen wie in der jenseitigen, in der menschlichen wie in der göttlichen/überirdischen Welt den Gegensatz und den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen wahrem Glauben und Falschheit erzählen. Neben der menschlichen Geschichte sehen wir im oberen Register einen Engel mit einem Kreuz in der Hand, der einen anderen verfolgt. Dass es sich bei dem Fliehenden um den Teufel oder jedenfalls um einen gefallenen Engel handelt, erfahren wir erst durch ein Detail, nämlich den Drachen- (oder Fledermaus-?) Flügel, der links von der Säule zu sehen ist.

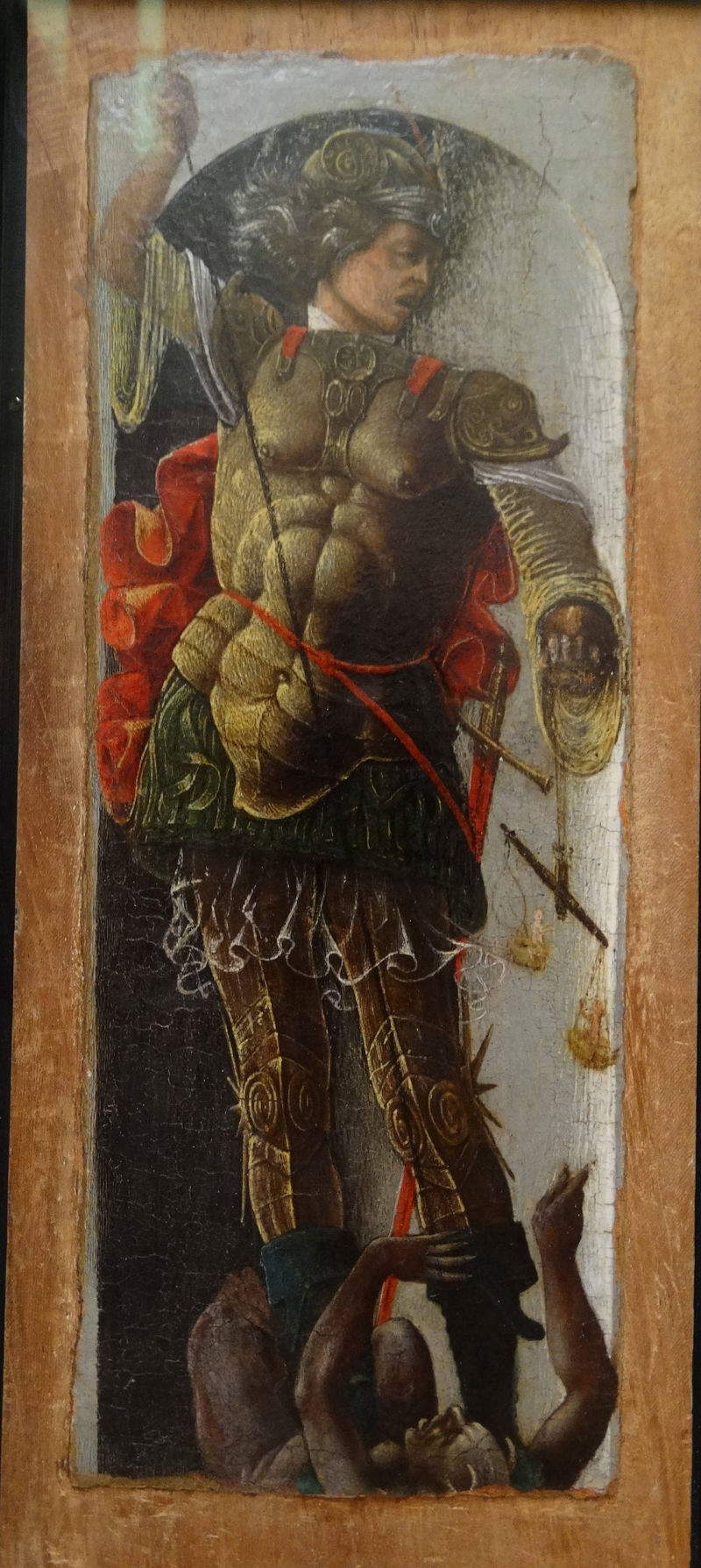

Dass der Teufel diese Art von Flügeln (anders als die gefiederten Flügel der Engel) und eine anthropomorphe Form hat, ist eine ikonografische Tradition, die bereits bei Raffael in der Darstellung des Heiligen Michael, der den Satan besiegt, von 15183 [Abb. 3] vorhanden und gefestigt ist. Es ist durchaus möglich, dass Lionello, der 1607 Rom besuchte, dieses Werk gesehen hatte. Sicherlich war das Beispiel Raffaels ausschlaggebend für die Konsolidierung der Ikonographie des Teufels, der als Mensch und mit Drachen- oder Fledermausflügeln dargestellt wurde, ohne jedoch eine gewisse Verwirrung oder Unbestimmtheit in der Darstellung des Bösen zuzulassen (der immer noch zwischen Drachen, Monster oder anthropomorpher Form schwankt). Wenn also die Darstellung des Bösen selbst zwischen Drachen und anthropomorphem Körper oszilliert, sind andererseits die Machtverhältnisse, die die Koexistenz von Gut und Böse in ein und derselben Darstellung bestimmen, weniger variabel. Im Allgemeinen, und umso mehr, wenn der Dämon oder das Böse eine anthropomorphe Form besitzt, folgt die Komposition immer einer vertikalen Achse, die auf Werten wie Überlegenheit und Unterlegenheit, Dominanz und Unterwerfung, Sieg und Niederlage beruht (siehe die Beispiele von Raffaels St. Michael, Ercole de’ Roberti [Abb. 4] oder Luca Signorelli [Abb. 5] oder allgemeiner Darstellungen dieses Themas). Wir werden sehen, dass diese klare Rollenzuweisung im Werk von Lionello fehlt, während wir in Lottos St. Michael [Abb. 6] bereits eine Abweichung von der üblichen Darstellung sehen.

In diesem Werk ist es nicht mehr eine vertikale Achse, die das Verhältnis zwischen den beiden gegensätzlichen Kräften regelt, sondern zwei schräge Linien, die parallel zueinander verlaufen. Und nicht nur das: Lotto treibt die Implikationen noch weiter, indem er den gefallenen Engel als eine spiegelnde Figur malt, deren Gesicht dem des Heiligen Michael ähnelt. Die Achse der vertikalen Dominanz wird zu einer Diagonale abgeschwächt, und die klar und eindeutig gegensätzlichen Beziehungen der Leinwand (Dunkelheit und Licht, Erde und Himmel, hoch und niedrig, steigend und fallend4) werden in diesem Fall durch eine deutliche Ähnlichkeit der Gesichter verschärft, die fast eine komplementäre Beziehung suggeriert5. Wenn wir bei Lotto bereits eine erste Interpretation haben, die zum Teil von der bisherigen ikonografischen Tradition abweicht, so interpretiert Lionello das Aufeinandertreffen der gegensätzlichen Kräfte im Rahmen einer Erzählung, die verschiedene Probleme aufwirft, sowohl im übertragenen als auch im moralischen Sinne.

Kehren wir zur Leinwand des Bologneser Malers zurück [Abb. 1 oder Abb. 7]. Wir haben gesagt, dass wir uns in einem Moment des Wartens befinden. Beide Seiten werden ihre Bücher ins Feuer werfen, sobald die große Figur im Vordergrund das Feuer entfacht hat. Die Szene ist kein Triumph, sondern eher ein Warten auf den Triumph, ein Moment also, der der wundersamen Offenbarung der Wahrheit vorausgeht. In diesem Warten auf der irdischen Ebene gibt es, wenn man so will, fast ein Echo der Engel, die sich gegenseitig verfolgen. Ihre Beziehung wird nämlich auf einer praktisch horizontalen Achse dargestellt und entfaltet, was, wie wir gesehen haben, für die mehr oder weniger kanonisierte ikonographische Tradition recht ungewöhnlich ist. Die Beziehung der Dominanz auf der vertikalen Linie, d. h. die Gewohnheit des Triumphs des Guten, wird in dieser Erwartung, die dem Wunder vorausgeht, umgangen, geht verloren. Die Engel, wie auch die Menschen unter ihnen, die auf die Offenbarung des Wahren warten, existieren in einem Verhältnis der prekären Gleichheit nebeneinander. Der Engel hat den Teufel noch nicht vertrieben, der noch nicht gefallen ist, sondern noch aufsteigen will, so wie die Flamme noch nicht stark genug ist, um das zu offenbaren, was nicht brennt. Die Besonderheit von Lionellos Gemälde besteht also darin, in dieser Vorgeschichte die Komplementarität und Ko-Präsenz von Gut und Böse darzustellen und gleichzeitig zu vermeiden, sie in einem normalerweise kanonisch eindeutigen Register von Dominanz, Triumph und Unterwerfung zu verankern (d. h. die symbolische Kraft der vertikalen Achse durch eine Horizontalität zu umgehen).

Diese Wahl führt, was das erzählerische Moment betrifft, leicht zu skandalösen Ergebnissen. Um dem nicht so eindeutigen Sieg des Guten abzuhelfen, könnte der Maler dessen Triumph auf einem anderen Weg dargestellt haben, nämlich dem der Repräsentation und der Nichtrepräsentation. Wenn die Koexistenz von Gut und Böse unmöglich ist, bleibt nur der Ausschluss des Bösen, um sie zu vermeiden. Nur ein kleiner Teil eines Flügels (eines Drachens, einer Fledermaus) lässt erkennen, dass wir es mit Satan oder einem seiner Anhänger zu tun haben. Andererseits kann eine solche Beziehung zwischen Gut und Böse, zwischen Gläubigen und Häretikern skandalös erscheinen, vor allem, wenn das Bild in einer Kirche angebracht ist. Die einzige Möglichkeit, mit dem Bösen umzugehen, scheint in diesem Fall, und ausgehend von der Wahl dieses Erzählmoments (vor dem Wunder), darin zu bestehen, es einfach auszulöschen, es zu verbergen. Lionellos Vorgehen erinnert an den psychischen Prozess der Beseitigung. Etwas, das für das “psychische” Gleichgewicht des Gemäldes inakzeptabel ist, wird gelöscht, entfernt, zensiert. Auslöschung, Entfernung, Zensur, die sich auch auf die Säule auswirkt, deren Relief und Plastizität durch den schwarzen Vorhang praktisch auf Null reduziert werden6. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Säule das Ziel eines absolut dunklen Chromatismus, so dass sie, kurz gesagt, zu einem Fleck wird: der Vorhang, der auf die Säule fällt, wird hier nicht so behandelt, wie er normalerweise in der Malerei verwendet wird, d.h. als Verherrlichung und Zeugnis der Modellierung, mit allen Möglichkeiten der plastischen Darstellung, die ein solches Element erlaubt. Vielmehr ist es in diesem Fall der schwarze Faltenwurf, der die Aufhebung aller Modellierung ermöglicht. Diese negative Verflachung der Form wird noch deutlicher, wenn man das Werk von Lionello mit seiner gestochenen Reproduktion von Traballesi vergleicht, bei der man eine gewisse “Erfindung” von Falten erkennen kann, die überhaupt nicht mit dem Werk von Leonello übereinstimmt.

In diesem Sinne geht die Argumentation bis zum Paradox einer Vergegenwärtigung der Negation durch die Negation selbst: Luzifers Körper (oder der seines Dieners) und das, was ihn verdeckt (die Säule), erscheinen auf der Leinwand als Bereiche, in denen die Malerei aufgehört hat, darzustellen, in denen der Pinsel aufgehört hat zu definieren. In diesem Sinne bietet das Gemälde hier der Berufung der Malerei, die aus der Renaissance stammt, zwei Stillstände: die Annullierung dessen, was die beste Lösung für die Modellierung bietet (die Draperie), und die Verdeckung einer Figur, die auf diese Weise nicht der Berufung der istoria folgt (einer Poetik Albertis, die in Leonellos historischem Moment noch sehr präsent ist), das heißt, die Geschichte durch die Lesbarkeit des Gesichts, der Bewegung, des Körpers darzustellen7. Wenn in Albertis istoria die Bewegung der Seele durch die Bewegung des Körpers erkennbar wird, dann wird der wesentliche rätselhafte Charakter dieser Verschleierung deutlich: der gefallene Engel wird zu einer Abwesenheit im Bild, zu einem Syntagma der Unlesbarkeit innerhalb der Figuration.

Leonellos Leinwand führt uns also in ein Spiel von Anwesenheit und Abwesenheit ein, sie gibt der Leinwand einen Rest, eine ans Licht gebrachte Schattenzone, eine Falte in Bezug auf die Großzügigkeit, mit der sich die Darstellung normalerweise der Sichtbarkeit anbietet. Hier wird vielmehr das Verborgene sichtbar. Diese Ambivalenz zwischen Repräsentation und Nicht-Repräsentation ("sich sichtbar machen, d.h. sich verstecken, um gesucht zu werden"8) verwirklicht in diesem Werk eine Gleichzeitigkeit, die eine rein symbolische Lesbarkeit des Gemäldes untergräbt und einen exzentrischen Moment hervorbringt, der es zu einem Moment reiner Sichtbarkeit zurückführt: präsent für das Auge und doch, wie das Verschwinden des gefallenen Engels und der Säule, abwesend für die Sprache.

1L.Link, Der Teufel in der Kunst, Bruno Mondadori, 2001, insbesondere S. 191-226

2Jordanvon Sachsen, Ursprünge des Predigerordens, Kap. XV: “Als der heilige Dominikus in Fanjraux im Languedoc mit den ketzerischen Albigensern stritt und es ihm nicht gelang, sie von ihrem Irrtum zu überzeugen, griff er im Einvernehmen mit seinen Gegnern zur Feuerprobe und warf die Bücher mit der erklärten Lehre beider Seiten in die Flammen; die Bücher des Heiligen blieben verschont”.

3“Nach Raffael erscheint das Thema Michael gegen Luzifer in Menschengestalt mit minimalen Variationen in einer unbekannten Anzahl von Gemälden”, in L. Link, Il Diavolo nell’Arte, a.a.O., S. 205.

4“Michael in der Höhe, im Flug, bekleidet, bewaffnet und Luzifer nackt und auf dem Kopf stehend, unbewaffnet: Nacktheit und eine auf dem Kopf stehende Position dienen dazu, die beiden Engel als Gegensätze zu qualifizieren, die ansonsten identisch sind”, in San Michele caccia Lucifero, F. Coltrinari in Lotto nelle Marche, Silvana Editoriale, Roma, Scuderie del Quirinale, 2011, S. 241

5“Gewöhnlich wurde Michael über dem gefallenen Luzifer stehend abgebildet. Oder Luzifer stürzt in die Hölle. Aber Michael steht immer: Die Botschaft liegt genau in dem Kontrast zwischen den beiden Positionen. Die Stabilität von Michaels Haltung weist auf die Stabilität seiner Macht hin. Lotto veränderte diese Haltung, indem er die Längsachsen von Luzifer und Michael diagonal parallel zueinander zeichnete. Diese strukturelle Parallelität spiegelt die mystische Interpretation des Künstlers wider. Michael und Luzifer sind identisch; sie haben den gleichen Körper und das gleiche Gesicht. Es ist, als ob wir die beiden Keimzellen einer einzigen Zygote sehen würden. Michael und das andere Gesicht Luzifers”, in L. Link, Der Teufel in der Kunst, a.a.O., S. 201

6Diemit einer Plane “bekleidete” Säule wurde bereits von Lionello im Martyrium der Heiligen Cäcilia in San Michele in Bosco dargestellt. Mehrere Gelehrte haben auf eine Solidarität der figurativen Lösungen der von Ludovico Carracci geleiteten Gruppe hingewiesen. Dasselbe Element wird bei einigen Gelegenheiten von Pietro Faccini und buchstäblich von Francesco Brizio in der Vergötterung Salomos neu gemalt. Es ist möglich, dass die identische Übermalung des Motivs von Brizio um 1517 vorgenommen wurde, d. h. während er das Urteil Salomos für die Florentiner Galerien malen wollte (Chronologie des “Urteils Salomos” in La Scuola dei Carracci. Dall’accademia alla bottega di Ludovico, herausgegeben von E. Negro und M. Pirondini, Artioli editore di Modena, 1994, S. 69). In diesem Element, das über die künstlerische Vaterschaft hinausgeht, kann man jedoch den Grad der Vermischung der Stile erkennen, die in der Werkstatt von San Michele il Bosco stattfand (vgl. M. S. Campanini, Il chiostro dei Carracci a S. Michele in Bosco. Rapporti, Nuova alfa Editore, 1994, S. 4-6). Was eine mögliche symbolische Bedeutung anbelangt, so ist weder in der Ikonologie noch in der Architekturwissenschaft etwas gefunden worden. Das Motiv könnte einfach eine “Variante” des Manierismus oder des aufkommenden Barocks sein.

7L.B. Alberti, De Pictura: I, 2: “Ich appelliere hier an das, was auf der Oberfläche liegt, so dass das Auge es sehen kann”; II, 41 Dann wird die Geschichte die Seele bewegen, wenn die darin dargestellten Menschen ihre eigene Seelenbewegung sehr stark darstellen werden. Es kommt von der Natur, der nichts gleich ist, dass wir mit den Weinenden weinen, mit den Lachenden lachen und mit den Trauernden trauern. Aber diese Bewegungen des Geistes sind an den Bewegungen des Körpers zu erkennen“. II, 42: ”Deshalb sollen die Maler mit allen Bewegungen des Körpers sehr vertraut sein, die sie gut von der Natur lernen werden, wohl wissend, dass es eine schwierige Sache ist, die vielen Bewegungen des Geistes nachzuahmen“. II 44: ”So soll jeder mit Würde seine Bewegungen des Körpers haben, um auszudrücken, welche Bewegung der Seele er wünscht; und von den sehr großen Erschütterungen der Seele sollen dieselben sehr große Bewegungen der Glieder sein. Und dieser gemeinsame Grund der Bewegungen ist bei allen Lebewesen zu beobachten".

8E. Castelli, Il demoniaco nell’arte, Bollati Boringhieri, Turin, 2007 (Erstausgabe 1952), S. 21

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.