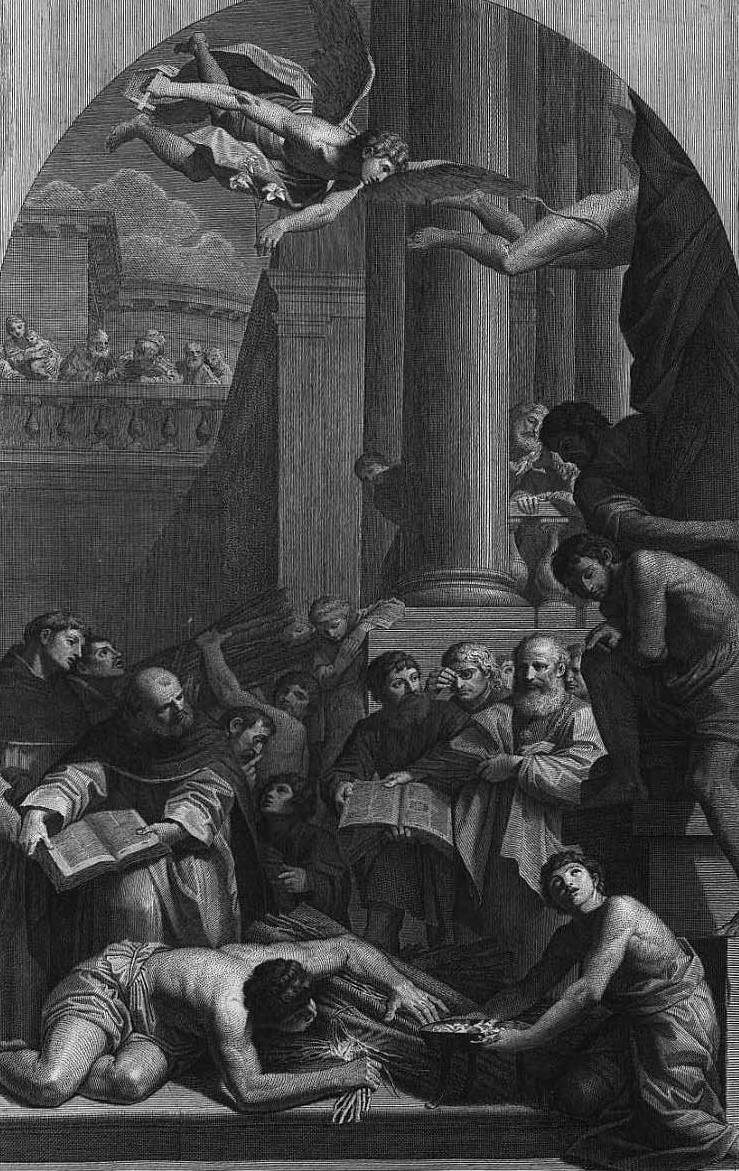

Nella pittura religiosa occidentale anche il tema del male ha conosciuto una costante evoluzione stilistica e iconografica. Non è lo scopo di questo scritto ricostruirne l’evoluzione e la fortuna (lavoro già esaurientemente compiuto nell’opera di Luther Link Il Diavolo nell’arte1), quanto evidenziare un caso limite che porta con sé interessanti implicazioni sulle possibilità e sui limiti della rappresentazione del male all’interno di un contesto religioso. Il dipinto che si esaminerà è quello di Lionello Spada, il Miracolo del Libro, del 1613-15, nella chiesa di San Domenico a Bologna [fig. 1].

La scena dipinta mostra il momento appena precedente al miracolo della prova del fuoco. Questa vicenda ci è riportata da Giordano di Sassonia, un fervente domenicano. In questo miracolo, che vede una controversia tra fede cattolica e albigese, i libri sacri di ciascun credo vengono gettati dai propri seguaci nelle fiamme. Il libro che conterrà la verità della fede (nella disputa tra fede cattolica o albigese), non sarà arso dalle fiamme2. Da un lato avremo dunque san Domenico con il suo seguito, mentre dall’altro gli albigesi spagnoli. Non sono molte le versioni dipinte su questo tema, e la grande tela di Lionello spicca subito per una particolarità, ossia l’aver dipinto l’attimo appena antecedente alla prova del fuoco. La tela è, cioè, la rappresentazione dell’attesa del momento dell’esame di verità (confermata dal fatto che, nel primo piano, un uomo dall’anatomia michelangiolesca è ancora intento ad aizzare il focherello).

Altre opere antecedenti di questo tema sono la predella del Beato Angelico al Louvre [Fig. 2], l’impostazione simile di Pedro Berruguete oggi al Prado o l’opera omonima del Beccafumi. La differenza sostanziale con l’opera di Lionello, è che in questi esempi la prova del fuoco è già compiuta e, soprattutto, la disputa avviene a livello terreno, “umano”, senza che siano coinvolte altre sfere celesti come quelle degli angeli. L’opera di Lionello Spada qui presa in esame, in effetti, si sviluppa su due assetti paralleli che raccontano, nella sfera terrena come in quella ultraterrena, nel mondo umano come in quello divino/soprannaturale, il contrasto e la lotta tra il bene e il male, tra vera fede e menzogna. Oltre alla vicenda umana vediamo, nel registro superiore, un angelo con una croce in mano che ne rincorre un altro. Il fatto che colui che fugge sia il diavolo, o comunque un angelo caduto, ci è accertato unicamente dal particolare, ossia dall’ala di drago (o pipistrello?) che si intravede a sinistra della colonna.

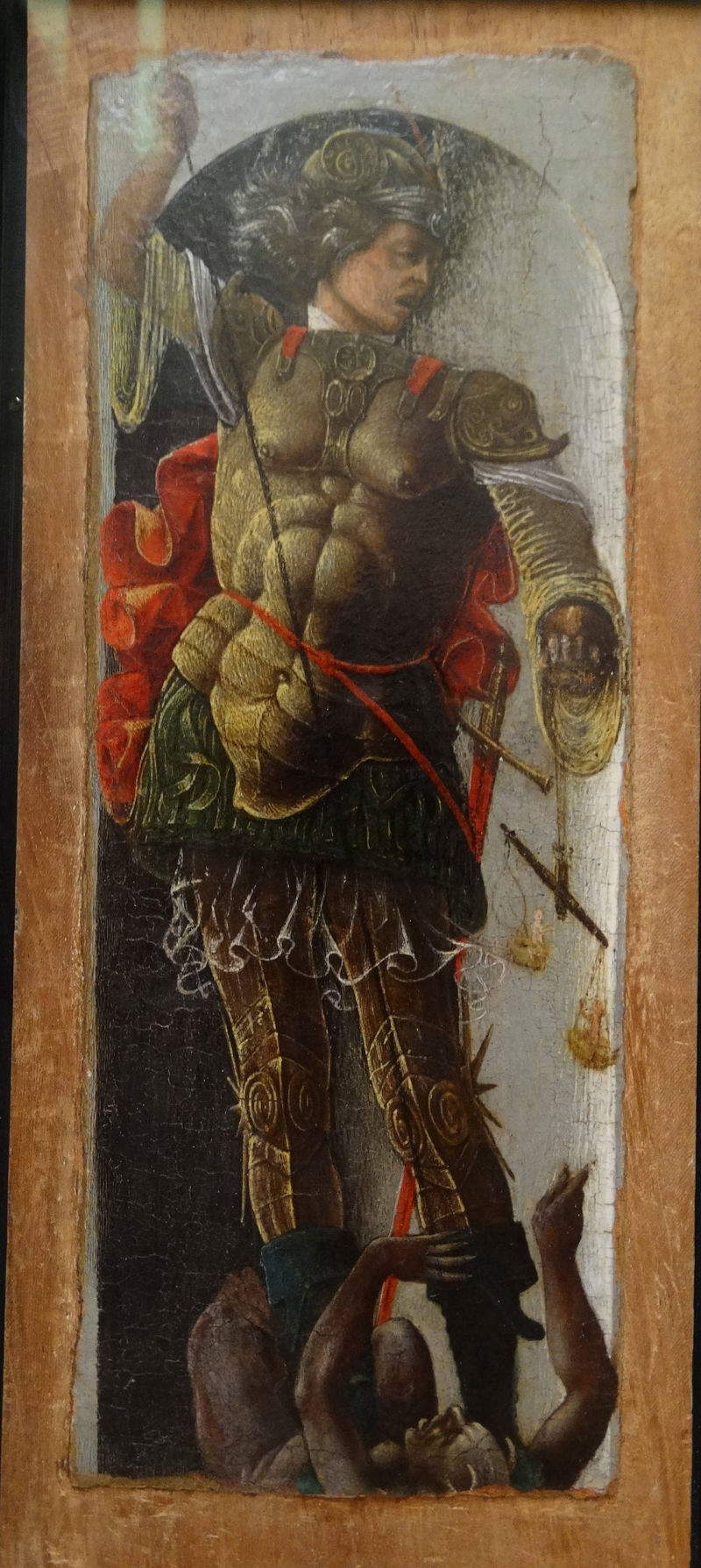

Che il diavolo abbia questo tipo di ali (differenti dal piumato degli angeli) e una forma antropomorfa è una tradizione iconografica già presente e che si consolidava con Raffaello, nel San Michele che sconfigge Satana del 15183 [Fig.3]. È alquanto possibile che Lionello, che nel 1607 aveva visitato Roma, avesse potuto vedere quest’opera. Certamente, l’esempio raffaellesco fu determinante nel consolidare l’iconografia del diavolo, rappresentandolo umano e con ali da drago o pipistrello, senza che, comunque, non rimanesse una certa confusione o indeterminazione nella rappresentazione del maligno (oscillante ancora tra drago, mostro o forma antropomorfa). Se la rappresentazione in sé del maligno oscilla quindi tra drago e corpo antropomorfo, meno soggetti a variazioni sono invece i rapporti di forza che regolano la coesistenza del bene e del male nella stessa rappresentazione. In linea di massima, e a maggior ragione quando il demonio o il male possiede una forma antropomorfa, la composizione segue sempre un asse verticale, basata su valori quali superiore e inferiore, dominanza e assoggettamento, vittoria e sconfitta (si vedano gli esempi del San Michele di Raffaello, quello di Ercole de’ Roberti [fig. 4] o Luca Signorelli [fig. 5], o più in generale le rappresentazioni di questo tema). Vedremo che questa netta assegnazione di ruoli viene meno dell’opera di Lionello, mentre nel San Michele di Lotto [fig. 6] si assiste già a una qualche variazione rispetto alla consueta rappresentazione.

In quest’opera, non è più un asse verticale a regolare il rapporto tra le due forze opposte, quanto due linee oblique tra loro parallele. Non solo: Lotto spinge ancora più in là le implicazioni dipingendo l’angelo caduto come figura speculare, simile, il cui volto è decisamente somigliante a quello di san Michele. L’asse di dominanza verticale si attenua in una diagonale, e i rapporti nettamente e inequivocabilmente antitetici della tela (l’oscurità e la luce, la terra e il cielo, l’alto e il basso, l’ascesa e la caduta4) sono in questo caso esacerbati da una netta somiglianza dei volti, quasi a suggerire un rapporto di complementarità5. Se in Lotto abbiamo già una prima interpretazione che si discosta, in parte, dalla precedente tradizione iconografica, l’opera di Lionello a sua volta interpreta lo scontro di forze opposte secondo una narrazione che pone diversi problemi, sia figurativi che morali.

Torniamo alla tela del pittore bolognese [fig. 1 o fig. 7]. Abbiamo detto che siamo in un momento di attesa. Entrambi gli schieramenti getteranno i libri nel fuoco, non appena la grande figura in primo piano finirà di aizzarlo. La scena non è un trionfo, quanto un’attesa di trionfo, un attimo, cioè, che precede la manifestazione miracolosa della verità. In quest’attesa a livello terreno, fa, diremmo, quasi eco il rincorrersi degli angeli. Il loro rapporto, infatti, è presentato e dispiegato su un’asse praticamente orizzontale, cosa alquanto straordinaria, come visto, per la più o meno canonizzata tradizione iconografica. Il rapporto della dominanza sulla linea verticale, ossia la consuetudine del trionfo del bene, è, in questa attesa che precede il miracolo, elusa, perduta. Gli angeli, come gli uomini sotto di loro, nell’attesa della rivelazione del vero, coesistono in un rapporto di precaria uguaglianza. L’angelo non ha ancora scacciato il diavolo, che non è ancora caduto, quanto piuttosto ancora intento a librarsi in volo, come la fiamma non è ancora abbastanza potente da rivelare ciò che non brucia. La straordinarietà, dunque, del dipinto di Lionello, in questa antecedenza, è rappresentare la complementarità e la compresenza del bene e del male evitando allo stesso tempo di fondarla in un registro, di norma canonicamente netto, di dominanza, trionfo e assoggettamento (ossia eludendo la potenza simbolica dell’asse verticale in virtù di una orizzontalità).

Tale scelta, per quanto concerne il momento narrativo, porta facilmente a esiti scandalosi. Al rimedio di una non così netta vittoria del bene, il pittore può averne rappresentato il trionfo attraverso un’altra via, che è quella della rappresentazione e della non-rappresentazione. Se la coesistenza, precaria, momentanea, del bene e del male è impossibile, l’unico modo per evitarla sarà la forclusione del male. In effetti, solo una piccola parte di un’ala (di drago, di pipistrello) ci permette di riconoscere che si tratta qui di Satana, o di un suo seguace. D’altronde, una relazione di questo genere tra il bene e il male, tra fedeli ed eretici, può apparire scandalosa, soprattutto se il dipinto è posto in una chiesa. L’unico modo di trattare il male, in questo caso, e a partire dalla scelta di questo attimo narrativo (antecedente al miracolo), sembra essere solo quello di cancellarlo, nasconderlo. Il procedimento di Lionello ricorda quello psichico della rimozione. Qualcosa di inaccettabile per l’equilibrio “psichico” del dipinto viene cancellato, rimosso, censurato. Cancellazione, rimozione, censura, che interessa, attraverso un panneggio nero, anche la colonna, il cui rilievo e plasticità ne risultano praticamente azzerate6. Da questo punto di vista, la colonna è bersaglio di un cromatismo assolutamente scuro, tale da diventare, in breve, una macchia: il panneggio che cade sulla colonna non è trattato qui come di norma è utilizzato in pittura, ossia come esaltazione e testimonianza del modellato, con tutte le possibilità di rappresentazione plastica che tale elemento permette. Piuttosto, in questo caso, il panneggio nero è ciò che permette l’azzeramento di ogni modellato. Questo appiattimento negativo della forma risalta ancor più confrontando l’opera di Lionello con la sua riproduzione incisoria a opera di Traballesi, laddove in quest’ultima si può ravvisare una certa “invenzione” di pieghe affatto coerente con l’opera di Leonello.

In questo senso, il ragionamento si spinge sino al paradosso di una presentificazione della negazione attraverso la negazione stessa: il corpo di Lucifero (o di un suo servitore) e ciò che lo occlude (la colonna) appaiono nella tela come zone dove la pittura ha cessato di rappresentare, dove il pennello ha cessato di definire. In questo senso, il dipinto offre qui due stasi a quella vocazione della pittura che discendeva dal Rinascimento: l’azzeramento di ciò che offre la miglior soluzione del modellato (il panneggio), e l’occlusione di un personaggio che in questo modo non aderisce alla vocazione dell’istoria (poetica, quella albertiana, ancora ben presente nel momento storico di Leonello), cioè di rappresentare la vicenda attraverso la leggibilità del viso, dei movimento, del corpo7. Se nell’istoria albertiana il movimento dell’animo diventa conoscibile dal movimento del corpo, ecco che emerge l’enigmaticità essenziale di questo nascondimento: l’angelo caduto diventa un’assenza presente nel dipinto, un sintagma di illeggibilità all’interno della figurazione.

La tela di Leonello ci introduce dunque in un gioco di presenza e assenza, consegna alla tela un resto, una zona d’ombra messa in luce, una piega rispetto alla generosità con la quale la rappresentazione di consueto si offre alla visibilità. È piuttosto qui il celato a divenire visibile. Questa ambivalenza tra rappresentazione e non-rappresentazione (“farsi intravedere, cioè nascondersi per essere cercato”8), attualizza in quest’opera una simultaneità che mette in scacco una pura leggibilità simbolica del dipinto, facendo emergere un momento eccentrico che lo riconduce a un momento di pura visibilità: presente alla vista eppure, come la scomparsa dell’angelo caduto e della colonna, assente al linguaggio.

1L. Link, Il diavolo nell’arte, Bruno Mondadori, 2001, in particolare pp. 191-226

2Giordano di Sassonia, Origini dell’ordine dei Predicatori, Cap. XV: “trovandosi S.Domenico a Fanjraux in Linguadoca, a disputare con gli eretici Albigesi e non riuscendo a convincerli del loro errore, ricorse, d’accordo con gli avversari, alla prova del fuoco gettando tra le fiamme i libri contenenti la dottrina professata delle due parti; i libri del santo furono risparmiati” .

3“Dopo Raffaello, il tema di Michele contro Lucifero in forma umana compare, con minime variazioni, in un numero imprecisato di dipinti”, in L. Link, Il Diavolo nell’Arte, cit., p. 205

4“Michele in alto, in volo, vestito, armato e Lucifero nudo e capovolto, disarmato: nudità e posizione rovesciata servono a qualificare come opposti i due angeli, per il resto identici”, in San Michele caccia Lucifero, F. Coltrinari in Lotto nelle Marche, Silvana Editoriale, Roma, Scuderie del Quirinale, 2011, p. 241

5“Di solito, Michele veniva rappresentato in piedi sopra Lucifero caduto. Oppure Lucifero sta cadendo nell’inferno. Ma Michele è sempre in piedi: il messaggio risiede proprio nel contrasto tra le due posizioni. La stabilità della postura di Michele indica la stabilità del suo potere. Lotto cambiò questo assetto tracciando gli assi longitudinali di Lucifero e di Michele in diagonale e paralleli fra loro. Questo parallelismo strutturale riflette l’interpretazione mistica dell’artista. Michele e lucifero sono identici; hanno lo stesso corpo e lo stesso volto. È come se vedessimo i due gameti di un unico zigote. Michele e l’altra faccia di Lucifero”, in L. Link, Il Diavolo nell’arte, cit., p. 201

6La colonna “vestita” da un telone veniva già rappresentata dal Lionello nel Martirio di santa Cecilia a San Michele in Bosco. Diversi studiosi hanno evidenziato una solidarietà di soluzioni figurative tra il gruppo guidato da Ludovico Carracci. Lo stesso elemento sarà ridipinto in qualche occasione da Pietro Faccini e in maniera letterale da Francesco Brizio nell’Idolatria di Salomone. È possibile che la ripresa identica del motivo sia realizzata da Brizio attorno al 1517, cioè mentre era intento a dipingere per le Gallerie Fiorentine il Giudizio di Salomone (Cronologia del “Giudizio di Salomone” affermata ne La Scuola dei Carracci. Dall’accademia alla bottega di Ludovico, a cura di E. Negro e M. Pirondini, Artioli editore di Modena, 1994, p. 69). In quest’elemento, al di là paternità artistica, è comunque ravvisabile quel grado di commistione di stili che si ebbe nell’officina di San Michele il Bosco (cfr. M. S. Campanini, Il chiostro dei Carracci a S. Michele in Bosco. Rapporti, Nuova alfa Editore, 1994, pp. 4-6). Quanto a un possibile significato simbolico, nulla è stato trovato nell’iconologia ne, in questo momento, nella disciplina dell’architettura. Il motivo potrebbe semplicemente essere una “varietà” del manierismo o del barocco nascente.

7L.B. Alberti, De Pictura: I,2: “Segno qui appello qualunque cosa stia alla superficie per modo che l’occhio possa vederla”; II, 41 Poi moverà l’istoria l’animo quando gli uomini ivi dipinti molto porgeranno suo propio movimento d’animo. Interviene da natura, quale nulla più che lei si truova rapace di cose a sé simile, che piagniamo con chi piange, e ridiamo con chi ride, e doglianci con chi si duole. Ma questi movimenti d’animo si conoscono dai movimenti del corpo”. II, 42: “Così adunque conviene sieno ai pittori notissimi tutti i movimenti del corpo, quali bene impareranno dalla natura, bene che sia cosa difficile imitare i molti movimenti dello animo”. II 44: “così a ciascuno con dignità siano i suoi movimenti del corpo ad espriemere qual vuoi movimento d’animo; e delle grandissime perturbazione dell’animo, simile sieno grandissimi movimenti delle membra. E questa ragione dei movimenti comune si osservi in tutti gli animanti”.

8E. Castelli, Il demoniaco nell’arte, Bollati Boringhieri, Torino, 2007 (prima edizione 1952), p. 21

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.