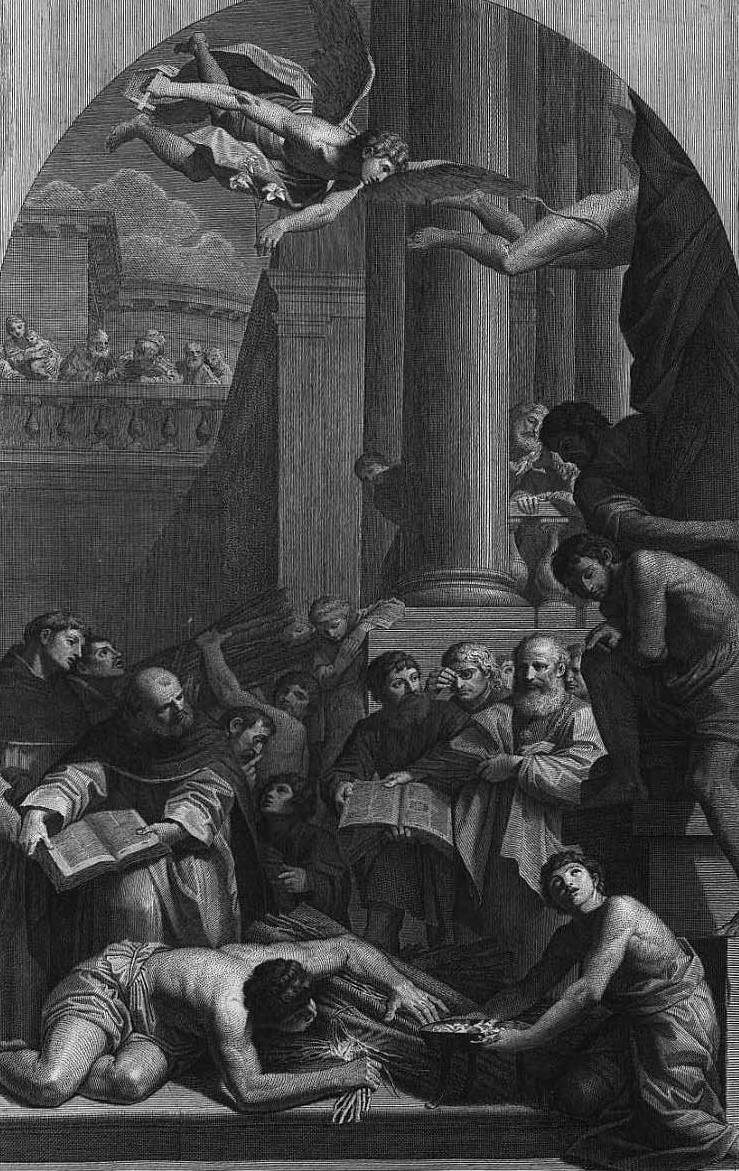

Dans la peinture religieuse occidentale, le thème du mal a également connu une évolution stylistique et iconographique constante. Le but de cet essai n’est pas de reconstituer son évolution et sa fortune (tâche déjà accomplie de manière exhaustive dans l’ouvrage de Luther Link, Le diable dans l’art1), mais plutôt de mettre en lumière un cas limite qui comporte des implications intéressantes sur les possibilités et les limites de la représentation du mal dans un contexte religieux. Le tableau que nous examinerons est le Miracle du livre de Lionello Spada, 1613-15, dans l’église de San Domenico à Bologne [fig. 1].

La scène peinte montre le moment qui précède le miracle de l’épreuve du feu. Cet événement nous est rapporté par Giordano di Sassonia, un fervent dominicain. Lors de ce miracle, qui voit s’affronter la foi catholique et la foi albigeoise, les livres sacrés de chaque croyance sont jetés dans les flammes par leurs adeptes. Le livre qui contient la vérité de la foi (dans la dispute entre catholiques et albigeois) ne sera pas brûlé dans les flammes2. Nous aurons donc d’un côté saint Dominique et sa suite, et de l’autre les Albigeois espagnols. Les versions peintes sur ce thème ne sont pas nombreuses et la grande toile de Lionello se distingue d’emblée par une particularité, celle d’avoir peint le moment qui précède l’épreuve du feu. En d’autres termes, la toile représente l’attente du moment de l’épreuve de vérité (confirmée par le fait qu’au premier plan, un homme ayant l’anatomie de Michel-Ange est encore en train d’attiser les flammes).

D’autres œuvres antérieures sur ce thème sont la prédelle de Beato Angelico au Louvre [Fig. 2], la mise en scène similaire de Pedro Berruguete aujourd’hui au Prado ou l’œuvre du même nom de Beccafumi. La différence substantielle avec l’œuvre de Lionello est que dans ces exemples, l’épreuve du feu est déjà accomplie et, surtout, la dispute se déroule à un niveau terrestre, “humain”, sans l’implication d’autres sphères célestes telles que les anges. L’œuvre de Lionello Spada examinée ici se développe en fait sur deux axes parallèles qui racontent, dans la sphère terrestre comme dans l’autre monde, dans le monde humain comme dans le monde divin/surnaturel, le contraste et la lutte entre le bien et le mal, entre la vraie foi et le mensonge. En plus de l’histoire humaine, nous voyons, dans le registre supérieur, un ange avec une croix à la main qui en poursuit un autre. Le fait que le fuyard soit le diable, ou en tout cas un ange déchu, ne nous est confirmé que par un détail, à savoir l’aile de dragon (ou de chauve-souris ?) aperçue à gauche de la colonne.

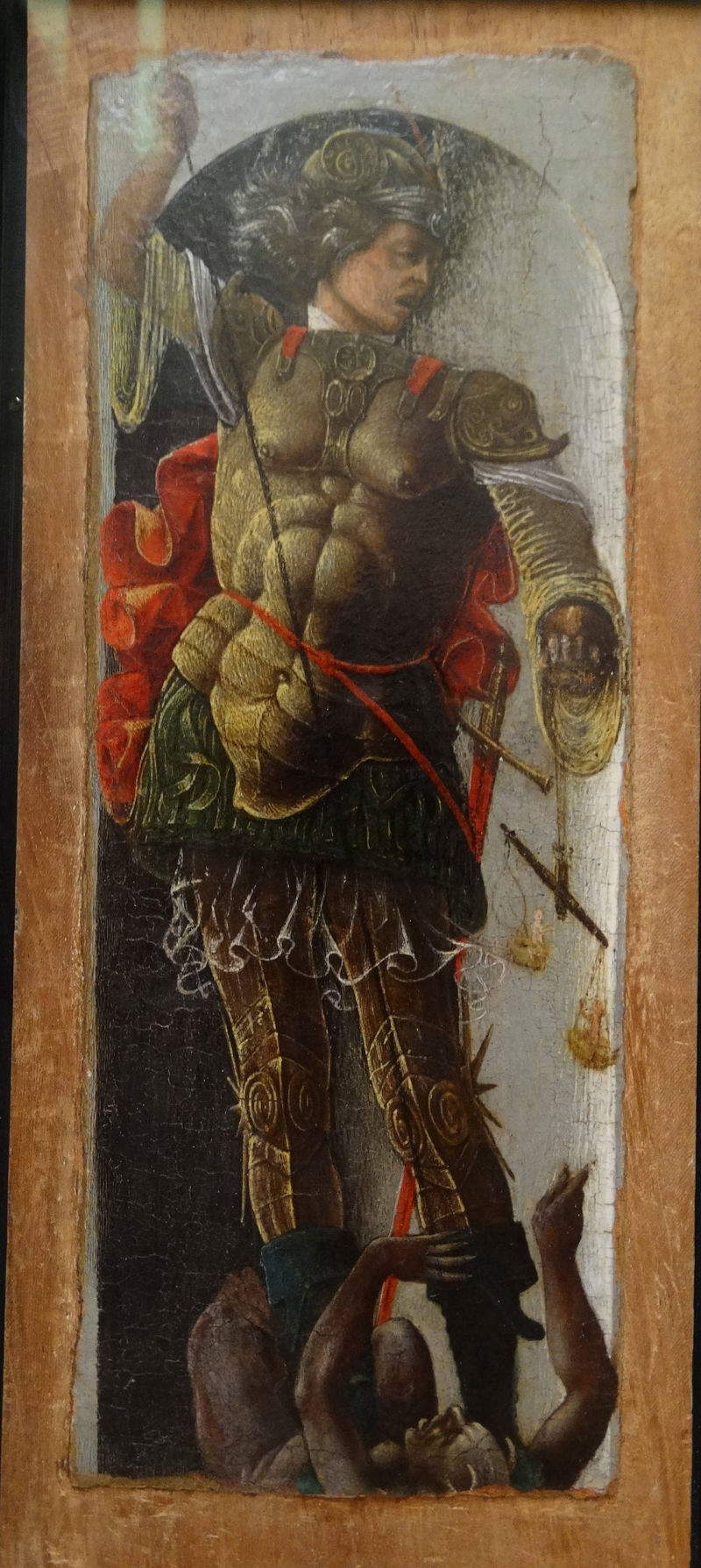

Que le diable ait ce type d’ailes (différentes des ailes plumeuses des anges) et une forme anthropomorphique est une tradition iconographique déjà présente et consolidée avec Raphaël, dans le Saint Michel vainqueur de Satan de 15183 [Fig.3]. Il est tout à fait possible que Lionello, qui avait visité Rome en 1607, ait vu cette œuvre. Il est certain que l’exemple de Raphaël a été décisif pour consolider l’iconographie du diable, en le représentant humain et avec des ailes de dragon ou de chauve-souris, sans toutefois une certaine confusion ou indétermination dans la représentation du malin (oscillant encore entre dragon, monstre ou forme anthropomorphique). Si la représentation elle-même du malin oscille ainsi entre dragon et corps anthropomorphe, moins sujets à variation sont en revanche les rapports de force qui régissent la coexistence du bien et du mal dans une même représentation. D’une manière générale, et d’autant plus lorsque le démon ou le mal possède une forme anthropomorphe, la composition suit toujours un axe vertical, fondé sur des valeurs telles que le supérieur et l’inférieur, la domination et la soumission, la victoire et la défaite (voir les exemples du Saint Michel de Raphaël, d’Ercole de’ Roberti [fig. 4] ou de Luca Signorelli [fig. 5], ou plus généralement les représentations de ce thème). Nous verrons que cette répartition claire des rôles fait défaut dans l’œuvre de Lionello, tandis que dans le Saint Michel de Lotto [fig. 6] nous voyons déjà une certaine variation par rapport à la représentation habituelle.

Dans cette œuvre, ce n’est plus un axe vertical qui régit le rapport entre les deux forces opposées, mais deux lignes obliques parallèles l’une à l’autre. De plus, Lotto pousse encore plus loin les implications en peignant l’ange déchu comme un miroir dont le visage ressemble à celui de saint Michel. L’axe de dominance verticale est atténué en une diagonale, et les relations clairement et sans équivoque antithétiques de la toile (obscurité et lumière, terre et ciel, haut et bas, ascension et chute4) sont dans ce cas exacerbées par une ressemblance évidente des visages, suggérant presque une relation complémentaire5. Si dans Lotto nous avons déjà une première interprétation qui s’écarte, en partie, de la tradition iconographique précédente, l’œuvre de Lionello interprète à son tour le choc des forces opposées selon un récit qui pose divers problèmes, aussi bien figuratifs que moraux.

Revenons à la toile du peintre bolonais [fig. 1 ou fig. 7]. Nous avons dit que nous sommes dans un moment d’attente. Les deux camps jetteront leurs livres dans le feu, dès que le grand personnage du premier plan aura fini de l’attiser. La scène n’est pas un triomphe, mais plutôt une attente de triomphe, un moment qui précède la manifestation miraculeuse de la vérité. Dans cette attente au niveau terrestre, il y a, pour ainsi dire, un écho des anges qui se poursuivent l’un l’autre. En effet, leur relation se présente et se déploie sur un axe pratiquement horizontal, ce qui est assez extraordinaire, comme nous l’avons vu, pour la tradition iconographique plus ou moins canonisée. Le rapport de domination sur la ligne verticale, c’est-à-dire la coutume du triomphe du bien, est, dans cette attente qui précède le miracle, éludé, perdu. Les anges, comme les hommes en dessous d’eux, dans l’attente de la révélation du vrai, coexistent dans un rapport d’égalité précaire. L’ange n’a pas encore chassé le diable, qui n’est pas encore tombé, mais qui veut encore s’élever, tout comme la flamme n’est pas encore assez puissante pour révéler ce qui ne brûle pas. L’extraordinaire de la peinture de Lionello, dans cette antériorité, est donc de représenter la complémentarité et la co-présence du bien et du mal tout en évitant de l’ancrer dans un registre normalement canonique et tranché de domination, de triomphe et de soumission (c’est-à-dire en éludant le pouvoir symbolique de l’axe vertical en vertu d’une horizontalité).

Ce choix, en ce qui concerne le moment narratif, conduit facilement à des résultats scandaleux. Pour remédier à une victoire peu évidente du bien, le peintre peut avoir représenté son triomphe par une autre voie, celle de la représentation et de la non-représentation. Si la coexistence, précaire, momentanée, du bien et du mal est impossible, le seul moyen de l’éviter sera l’exclusion du mal. En effet, seul un petit bout d’aile (de dragon, de chauve-souris) permet de reconnaître qu’il s’agit de Satan, ou de l’un de ses adeptes. D’autre part, une telle relation entre le bien et le mal, entre les croyants et les hérétiques, peut paraître scandaleuse, surtout si le tableau est placé dans une église. La seule façon de traiter le mal, dans ce cas, et à partir du choix de ce moment narratif (avant le miracle), semble être de l’effacer, de le cacher. Le processus de Lionello rappelle le processus psychique d’élimination. Quelque chose d’inacceptable pour l’équilibre “psychique” de la peinture est effacé, retiré, censuré. Effacement, suppression, censure, qui affecte aussi, à travers la draperie noire, la colonne, dont le relief et la plasticité sont pratiquement réduits à zéro6. De ce point de vue, la colonne est la cible d’un chromatisme absolument sombre, au point de devenir, en somme, une tache : le drapé qui tombe sur la colonne n’est pas traité ici comme il est normalement utilisé en peinture, c’est-à-dire comme exaltation et témoignage du modelage, avec toutes les possibilités de représentation plastique qu’un tel élément permet. Dans ce cas, c’est plutôt la draperie noire qui permet la mise à zéro de tout modelé. Cet aplatissement négatif de la forme est encore plus évident si l’on compare l’œuvre de Lionello avec sa reproduction gravée par Traballesi, où l’on peut reconnaître dans cette dernière une certaine “invention” des plis qui ne correspond pas du tout à l’œuvre de Leonello.

En ce sens, le raisonnement va jusqu’au paradoxe d’une présentification de la négation par la négation elle-même : le corps de Lucifer (ou de son serviteur) et ce qui l’occulte (la colonne) apparaissent dans la toile comme des zones où la peinture a cessé de représenter, où le pinceau a cessé de définir. En ce sens, la peinture offre ici deux stases à cette vocation de la peinture issue de la Renaissance : l’annulation de ce qui offre la meilleure solution de modelage (le drapé), et l’occultation d’un personnage qui, de cette façon, n’adhère pas à la vocation de l’istoria (une poétique, celle d’Alberti, encore très présente dans le moment historique de Leonello), c’est-à-dire de représenter l’histoire à travers la lisibilité du visage, du mouvement, du corps7. Si dans l’istoria d’Alberti le mouvement de l’âme devient connaissable par le mouvement du corps, alors émerge le caractère énigmatique essentiel de cette dissimulation : l’ange déchu devient une absence présente dans le tableau, un syntagme d’illisibilité à l’intérieur de la figuration.

La toile de Leonello nous introduit donc dans un jeu de présence et d’absence, elle donne à la toile un reste, une zone d’ombre mise en lumière, un pli par rapport à la générosité avec laquelle la représentation s’offre habituellement à la visibilité. C’est plutôt ici le caché qui devient visible. Cette ambivalence entre représentation et non-représentation (" se faire entrevoir, c’est-à-dire se cacher pour être cherché"8), actualise dans cette œuvre une simultanéité qui met à mal une lisibilité purement symbolique du tableau, faisant surgir un moment excentrique qui le ramène à un moment de pure visibilité : présent à l’œil et pourtant, comme la disparition de l’ange déchu et de la colonne, absent au langage.

1L.Link, Le diable dans l’art, Bruno Mondadori, 2001, notamment pp. 191-226.

2Jordande Saxe, Origines de l’Ordre des Prêcheurs, Chap. XV : “ Trouvant saint Dominique à Fanjraux en Languedoc, disputant avec les hérétiques Albigeois et ne parvenant pas à les convaincre de leur erreur, il eut recours, d’accord avec ses adversaires, à l’épreuve du feu, jetant dans les flammes les livres contenant la doctrine professée par les deux camps ; les livres du saint furent épargnés ”.

3“Après Raphaël, le thème de Michel contre Lucifer sous forme humaine apparaît, avec des variations minimes, dans un nombre indéterminé de tableaux”, in L. Link, Il Diavolo nell’Arte, cit. p. 205.

4“Michel en haut, en vol, vêtu, armé et Lucifer nu et à l’envers, sans armes : la nudité et la position à l’envers servent à qualifier les deux anges d’opposés, autrement identiques”, dans San Michele caccia Lucifero, F. Coltrinari in Lotto nelle Marche, Silvana Editoriale, Roma, Scuderie del Quirinale, 2011, p. 241.

5“Habituellement, Michel était représenté debout au-dessus de Lucifer déchu. Ou bien Lucifer tombe en enfer. Mais Michel est toujours debout : le message réside précisément dans le contraste entre les deux positions. La stabilité de la posture de Michel indique la stabilité de son pouvoir. Lotto a modifié cette posture en dessinant les axes longitudinaux de Lucifer et de Michel en diagonale, parallèles l’un à l’autre. Ce parallélisme structurel reflète l’interprétation mystique de l’artiste. Michel et Lucifer sont identiques, ils ont le même corps et le même visage. C’est comme si nous voyions les deux gamètes d’un même zygote. Michael et l’autre visage de Lucifer”, in L. Link, The Devil in Art, cité, p. 201.

6Lacolonne “habillée” d’une bâche était déjà représentée par Lionello dans le Martyre de sainte Cécile à San Michele in Bosco. Plusieurs spécialistes ont souligné une solidarité des solutions figuratives entre le groupe dirigé par Ludovico Carracci. Le même élément sera repeint à plusieurs reprises par Pietro Faccini et littéralement par Francesco Brizio dans l’Idolâtrie de Salomon. Il est possible que la reprise à l’identique du motif ait été réalisée par Brizio vers 1517, c’est-à-dire alors qu’il était occupé à peindre le Jugement de Salomon pour les galeries florentines (Chronologie du “Jugement de Salomon” citée dans La Scuola dei Carracci. Dall’accademia alla bottega di Ludovico, édité par E. Negro et M. Pirondini, Artioli editore di Modena, 1994, p. 69). Dans cet élément, au-delà de la paternité artistique, on peut néanmoins reconnaître le degré de mélange des styles qui a eu lieu dans l’atelier de San Michele il Bosco (cf. M. S. Campanini, Il chiostro dei Carracci a S. Michele in Bosco. Rapporti, Nuova alfa Editore, 1994, pp. 4-6). Quant à une éventuelle signification symbolique, rien n’a été trouvé dans l’iconologie ni, pour l’instant, dans la discipline de l’architecture. Le motif pourrait n’être qu’une “variété” du maniérisme ou du baroque naissant.

7L.B. Alberti, De Pictura: I, 2 : “J’en appelle ici à tout ce qui se trouve sur la surface pour que l’œil puisse le voir” ; II, 41 Alors l’histoire émouvra l’âme quand les hommes qui y sont dépeints poseront tout à fait son propre mouvement d’âme. Il vient de la nature, à laquelle rien n’est semblable, que nous pleurons avec ceux qui pleurent, que nous rions avec ceux qui rient et que nous nous affligeons avec ceux qui s’affligent. Mais ces mouvements de l’esprit sont connus par les mouvements du corps“. II, 42 : ”C’est pourquoi les peintres doivent bien connaître tous les mouvements du corps, qu’ils apprendront bien de la nature, bien qu’il soit difficile d’imiter les nombreux mouvements de l’esprit“. II 44 : ”Que chacun dignement ait donc ses mouvements du corps pour exprimer le mouvement de l’âme qu’il veut ; et des très grandes perturbations de l’âme, qu’il en soit de même des très grands mouvements des membres. Et cette raison commune des mouvements doit être observée dans tous les animés".

8E. Castelli, Il demoniaco nell’arte, Bollati Boringhieri, Turin, 2007 (première édition 1952), p. 21.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.