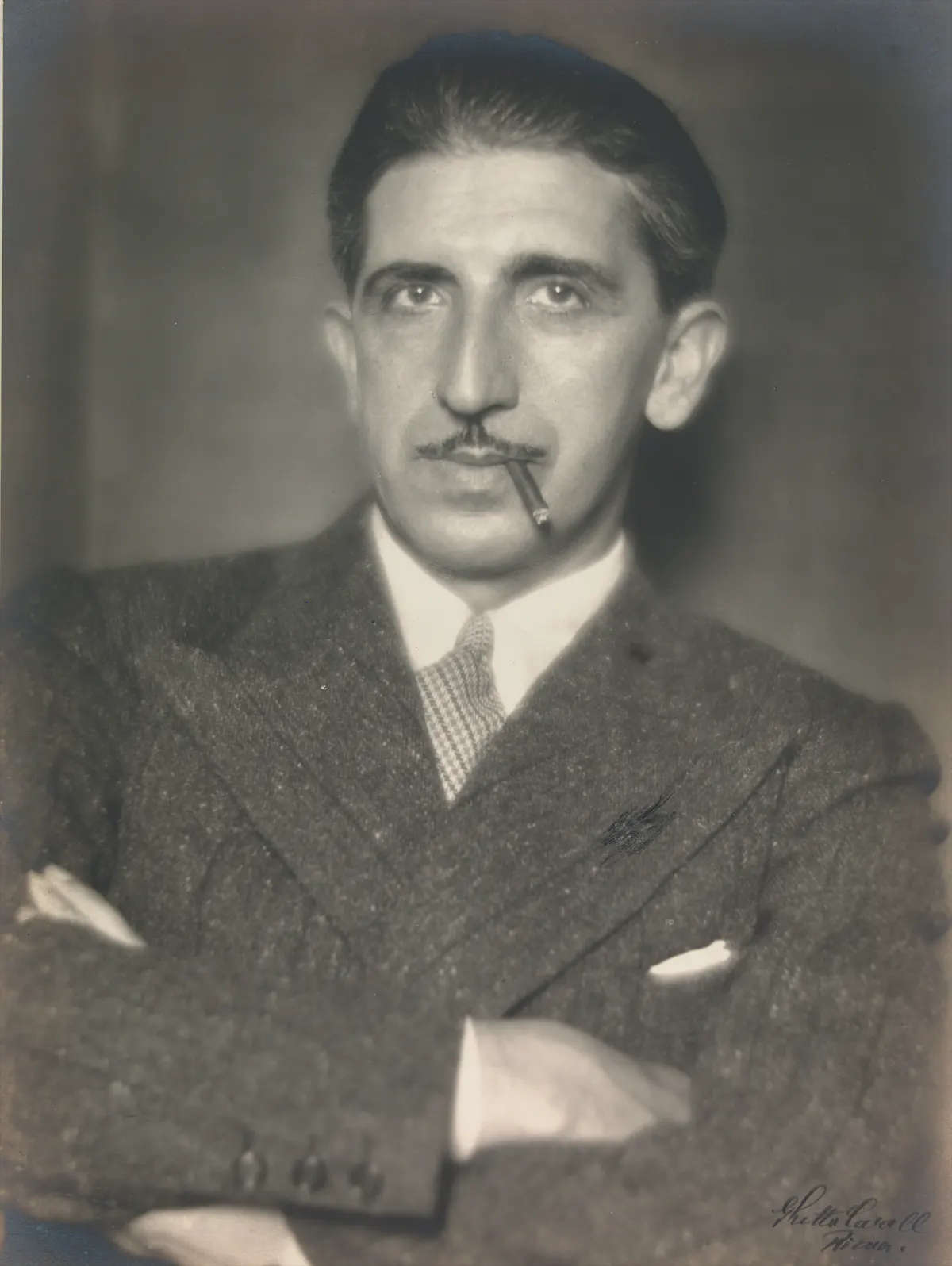

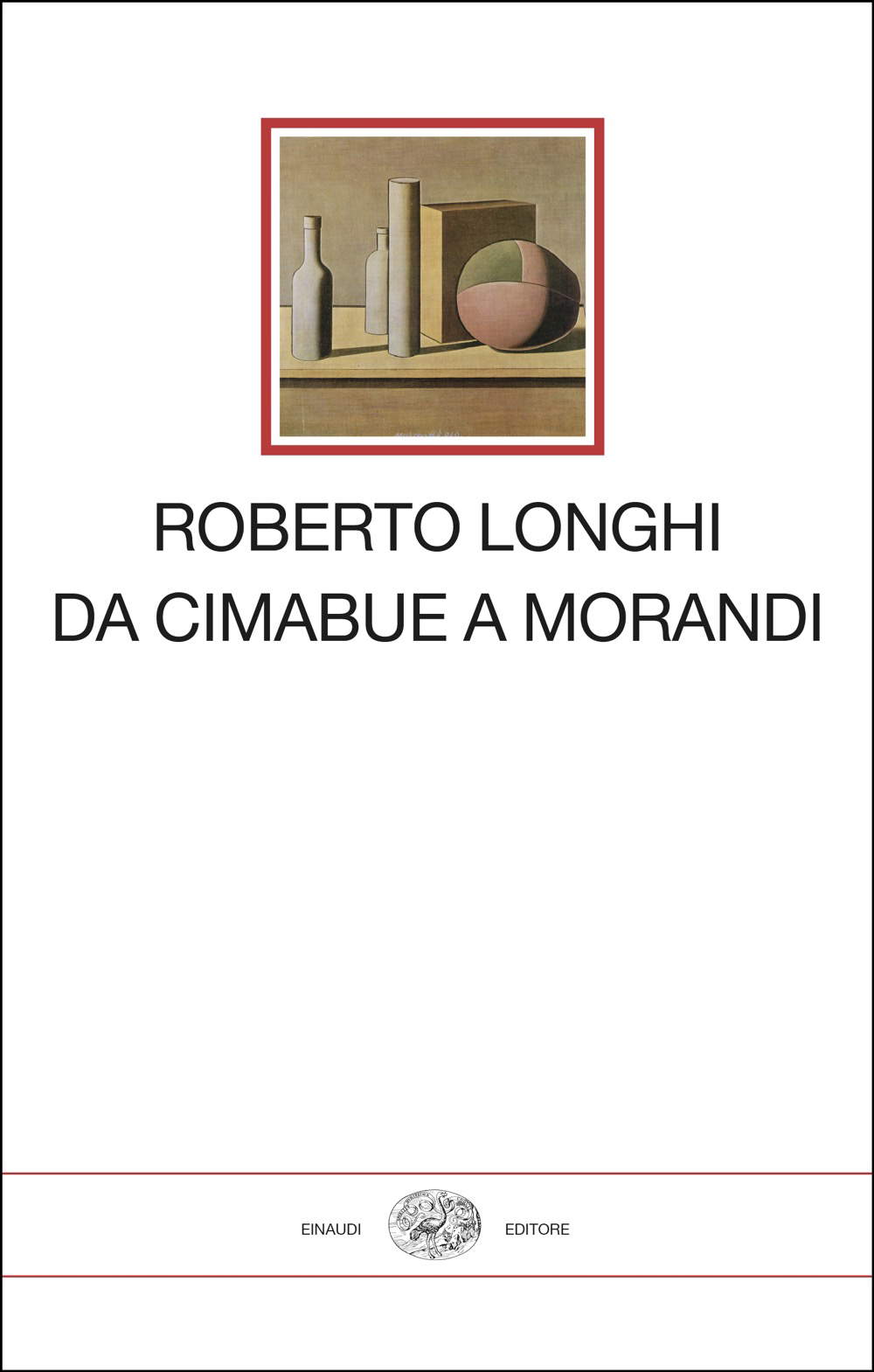

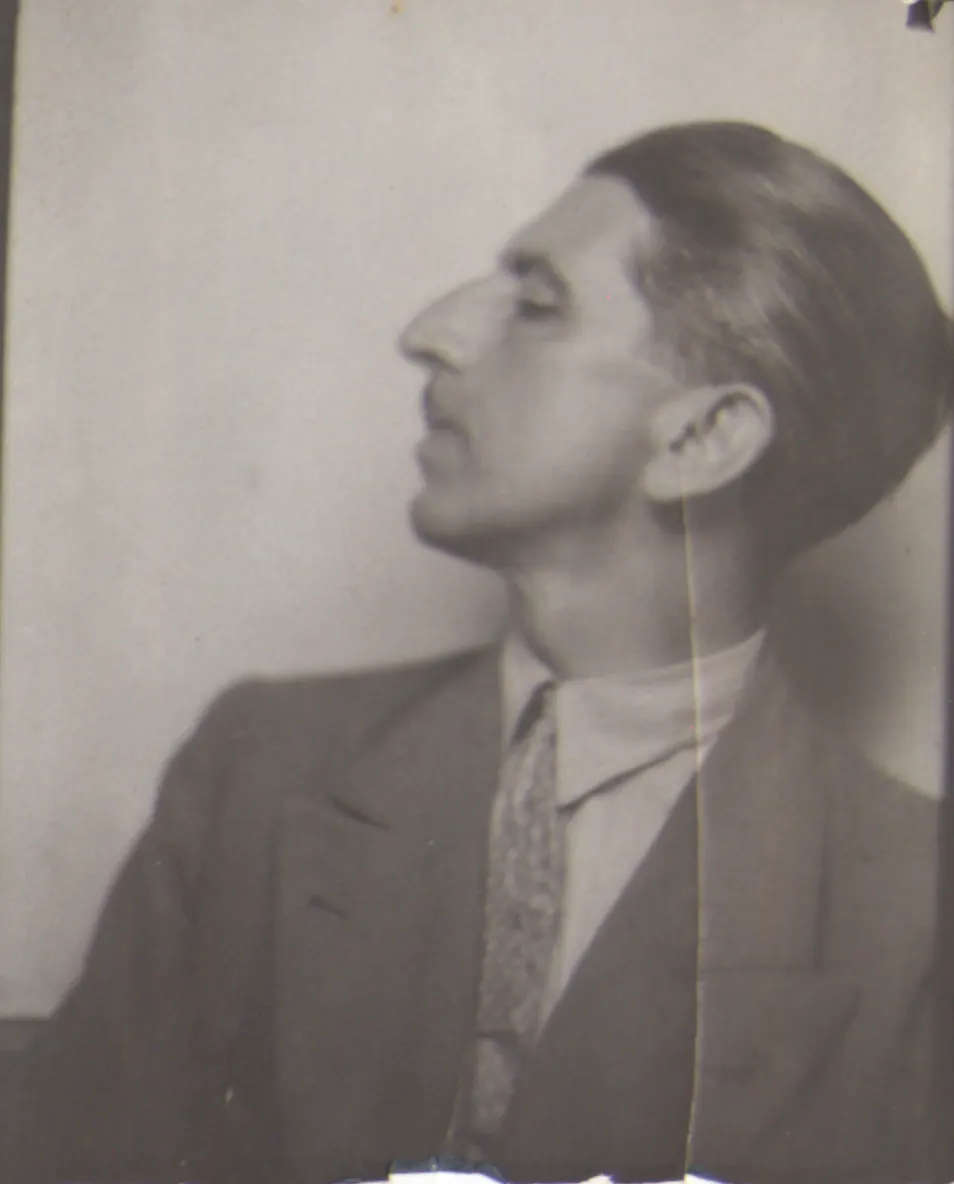

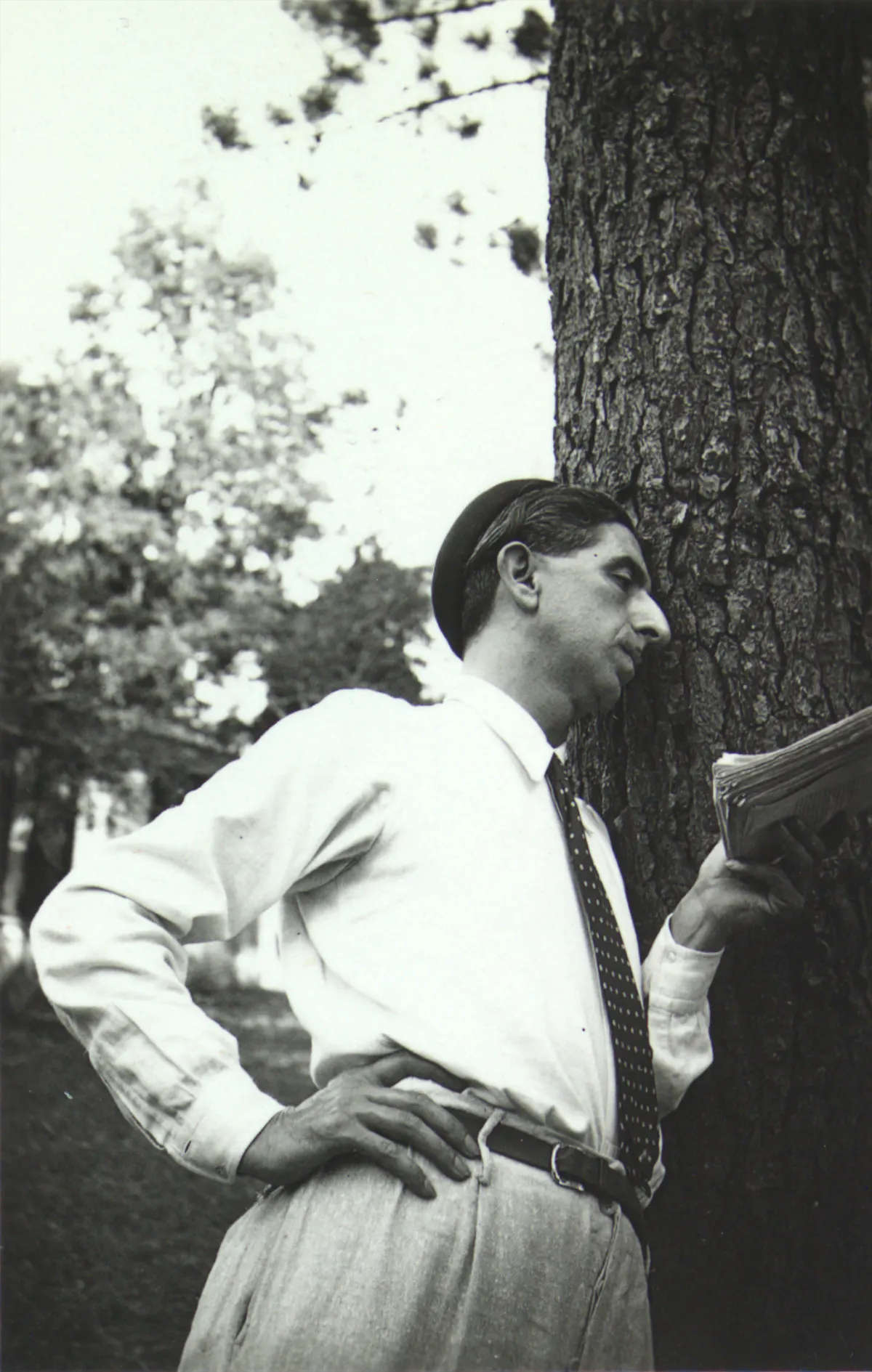

En la última década se han multiplicado los estudios destinados a releer la obra histórica y crítica de Roberto Longhi. Señal de que Longhi ha entrado en la fase del proceso histórico que deberá establecer o no su canonización definitiva. Una tarea ardua si se piensa que, para alguien como Gianfranco Contini, Longhi fue uno de los más grandes prosistas italianos del siglo XX, pero que en el extranjero hoy es poco leído y conocido debido a su estilo de escritura que lo hace difícil de traducir (otro que paga el mismo precio, y quizás incluso más, es Giovanni Testori). Como muestra de esta nueva atención a su trayectoria, Einaudi publicó hace unos meses una recopilación de los escritos de Longhi en la serie Milleniums. En realidad, se trata de una reedición del famoso Meridiano Mondadori, que apareció en 1973, tres años después de la muerte del crítico, editado por Gianfranco Contini (bajo la atenta mirada de Anna Banti), pero con dos añadidos: un núcleo de fotografías en color y las notas críticas escritas por 31 estudiosos como introducción a cada texto de la antología. Curiosamente, a pesar del formato tan diferente de los dos libros, las páginas del Meridiano y las del Millennium son aproximadamente las mismas (algo menos de 1200). La edición general corre a cargo de dos expertas en la materia, Cristina Acidini y Maria Cristina Bandera, que también escriben la introducción, a la que se añade una nota introductoria de Lina Bolzoni, una de las mayores expertas en la relación entre textos e imágenes.

La valiosa edición no borra la sustancial discrepancia sobre la elección de eliminar del volumen toda la parte inicial que en el Meridiano resumía los textos de Emilio Cecchi, Gianfranco Contini, Giuseppe De Robertis y Pier Vincenzo Mengaldo, calibrados y destinados a subrayar el estilo de escritura y el genio literario de Longhi como prosista de arte. Podría decirse que, en este enfoque, las valoraciones críticas de Longhi pesaban menos que su grandeza como escritor, grande también por su idiosincrasia que, bajo el látigo de semejante domador de fieras, se convertía en intuiciones antifrásticas de caminos a seguir “por el contrario”.

No está claro por qué tomar íntegramente el ordenado palimpsesto antológico de Contini, reproducir incluso el título Da Cimabue a Morandi, sin la menor variación en la elección de los textos, y sin embargo eliminar completamente los aparatos en lugar de actualizarlos, apropiándose así indebidamente de un trabajo realizado por críticos de rango, pero excluyendo sus ensayos de esta nueva edición. ¿Por qué no integrar en cambio el volumen con otros textos célebres no incluidos aquí, por ejemplo el de Caravaggio de 1952, para colocarlo junto al de 1968 aquí publicado, destacando las diferencias conceptuales? Y quizá añadir como apéndice el texto de la introducción a la exposición de 1951, subrayando que entre la primera edición del catálogo y la reimpresión un mes después de la inauguración de la exposición, Longhi hizo algunas “correcciones” a su introducción de tono esencialmente estilístico, demostrando que incluso los grandes tienen la tentación de corregir los libros impresos, pero sobre todo para demostrar lo importante que era la escritura en la labor crítica de Longhi. Porque el estilo es eso que hay ahí: reconocer lo que es tuyo en el fondo, lo que no se puede cambiar, como el color de tus ojos o tu huella dactilar, y demostrarlo sobre el terreno leyendo la realidad, en este caso artistas, obras y desarrollos históricos. Y si es así, ¿por qué excluir los textos introductorios del Meridiano, en lugar de trasladarlos a un apéndice ad hoc? Es como si se hubiera querido recorrer un camino distinto del indicado por Contini, sin poder negar el palimpsesto antológico, para subrayar más el peso de las intuiciones críticas de Longhi dentro de la historiografía del arte. Pero, ¿no fue desde el principio un tema en el que Longhi, como prodigioso conocedor y crítico, se enorgulleció de exhibir precisamente un lenguaje de trasfondo poético y literario como medio privilegiado de interpretación y expresión de su mano a mano con el objeto de su crítica? La escritura como método, porque la crítica, contrariamente a lo que piensan los académicos, es un saber, no una ciencia. Y como tal, todo juicio tiene su relatividad, porque puede ser confirmado o cambiado por el mismo crítico años después, hasta el punto de anular sus propias opiniones.

Lo notable con Longhi es precisamente la resistencia de su escritura crítica, incluso cuando se presenta en forma de hipérbole (Testori, en este camino, le había seguido añadiendo las sonoridades del escritor polimorfo que se ocupaba, a diferencia de su maestro, de la poesía, la novela, el teatro, la invectiva política, trasladando sus sustancias a la crítica de arte). Eso de hacer hablar a las obras mediante el lenguaje verbal, la écfrasis, es una opción que algunos de sus propios discípulos quizá ya no consideren actual (¿dónde están hoy los críticos que saben colocar junto a la obra una palabra evocadora que no se reduzca a perífrasis técnicas o conceptuales? También abordé esta cuestión en el artículo anterior sobre la exposición Mendrisio). Ya sea por el máster del conservador o del director de museo, ya sea por una frialdad mental sustancial inducida por la habituación a los medios digitales que favorecen los enfoques anafectivos, muchos consideran hoy que la crítica es una profesión que ya no puede funcionar sin plegarse a los instrumentos científicos, a los variados diagnósticos de imágenes y materiales, a la progresiva separación analítica entre la obra y el artista. Longhi siempre defendió la primacía del ojo, la ventaja del conocedor: “primero los conocedores y luego los historiadores”. A la luz de esto, habría sido de gran importancia colocar uno de los textos “paradigmáticos” de Longhi, las Proposte per una critica d’arte (Propuestas para una crítica de arte ), que lanzó la revista “Paragone” en 1950, como apéndice de Millennium de Longhi. El palimpsesto indicado transversalmente en la historia de la literatura crítica sigue siendo, a pesar de sus posibles limitaciones, un ejemplo sobre el que reflexionar.

Longhi pertenece a la historia de la literatura también por esto; pero su visión del lenguaje crítico como expresión poética a través de la écfrasis, sin recibir refutación es, sin embargo, relativizada por un historiador y crítico como el francés Henri Focillon, que supo expresar en el más estilo clásico, una visión abierta a la modernidad, a partir de la filosofía de Henri Bergson, en particular la durée y l’élan vital, que lo hacen igualmente abierto a la dimensión humana antes que a la humanística. La durée es la percepción subjetiva del tiempo, mientras que l’élan vital es ese vacío producido por la creatividad humana que conduce a desarrollos evolutivos.El Elogio de la mano de Focillon sigue siendo uno de los textos teóricos más pregnantes de la crítica de arte del siglo XX, como colgante de La vida de las formas: intuiciones recapituladas por el historiador francés en los años treinta. Su visión, en su caso, no depende de una apertura genérica a la experiencia del hombre concreto, sino de la “práctica” que maduró adquiriendo la destreza en el dibujo, la acuarela y el grabado frecuentando el taller de su padre, Victor Focillon, artista sin gran genio pero muy hábil en el ejercicio de las técnicas, incluida la pintura, desde muy joven. Focillon sigue siendo, también por esto, y por sus ensayos históricos y críticos, un autor no menos importante que Longhi, por lo que siempre leo con cierta perplejidad afirmaciones como la que figura en el título del ensayo de Tommaso Tovaglieri Roberto Longhi “el mito del mayor historiador del arte del siglo XX”, publicado por Saggiatore. Se trata de una excelente evocación, un interminable docufilm de seiscientas páginas, que llama a escena a los cien personajes que se han alternado en la vida de Longhi, con la sorprendente elección de empezar à rebours, desde la muerte del crítico el 3 de junio de 1970 en Florencia. Con el melodrama de las despedidas, Tovaglieri inaugura su palimpsesto, pero replicando esencialmente la condición absoluta del mito desde el principio: “Longhi es capaz de ver donde nadie ve todavía”, es decir, un adivino de los detalles que le conducen a la identificación de un autor (ésta es también la sustancia del famoso ’acertijo’ que Longhi proponía a sus alumnos pidiéndoles que adivinaran quién era el autor de un cuadro a partir de un simple colgajo de la obra). Pero esta “inversión de la cronología de una vida” sirve como metodología que intenta mantener unidas la historia personal de Longhi y la del adivino de la historia del arte. Así, de Arcangeli y de los demás críticos predicados en la exposición de Mendrisio, el mantra sigue siendo inevitablemente éste: “no podemos dejar de llamarnos longhianos”.

Hace poco, Keith Christiansen, uno de los principales estudiosos de Caravaggio, al presentar el catálogo de la retrospectiva celebrada en el Palacio Barberini, citaba a Bernard Berenson, quien en su ensayo sobre las “incongruencias” de Caravaggio escribía: “El sofisma de la mayoría de los estudiosos, filósofos y críticos consiste en querer encontrar la vida privada de un artista en el carácter y las cualidades de su arte”. Por eso Christiansen añade: “Este ensayo argumenta en contra de degradar la inmensa maestría artística de Caravaggio y su éxito como pintor a un mero reflejo de los acontecimientos externos de su biografía”. ¿Afirmar que en el Goliat de Borghese, Caravaggio pintó su autorretrato de hombre desesperado y melancólico es menospreciarle? Por otra parte, si afirmáramos, como de hecho pienso, que Velázquez es el pintor más grande de todos los tiempos, y por tanto también de Caravaggio, ¿significaría quitarle algo al genio absoluto de Merisi? Velázquez pintor supremo, pero Caravaggio más artista que él, podría decirse. Es decir, más capaz de traducir lo humano en forma pictórica, quizá con menos perfección de ejecución. Es un viejo refrán que encuentra en la imperfección el camino hacia la perfección. Y Caravaggio lo sigue hasta el final, como escribe Giambattista Marino en elAtlante Nano: “¿Y quién dirá que de cualquier otro cristiano / no soy más agraciado, y más galante, / si en mí hasta el defecto se convierte en gracia, / y la imperfección me hace perfecto? Sin duda, Caravaggio no era tan irónico, pero hay que preguntarse: ciertas imperfecciones, por ejemplo cuando tiene que pintarse las manos, ¿hacen que su arte sea menos grande? ”Pero no hay pruebas de que Caravaggio considerara su arte un vehículo para expresar su personalidad. Tampoco hay pruebas de un artista obsesionado con la introspección, como en el caso de Rembrandt, en cuya incomparable serie de autorretratos parece verse la evolución de su autoconstrucción como artista y como ser humano", concluye Christiansen. Dejo al lector la tarea de determinar hasta qué punto tales afirmaciones son compatibles con lo que sabemos y vemos de Caravaggio. Sin embargo, me gustaría subrayar que traer a colación a Berenson y afirmar el desajuste entre la obra y la introspección de Merisi tiene el sabor de un distanciamiento de la línea longiniana y, si se quiere, bantiana.

En el catálogo de la exposición Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti, en la Villa Bardini de Florencia hasta el 20 de julio, Fausta Garavini escribe, a propósito de Anna Banti, que "el bello Lotto puede decirse que es un libro ’longiniano’ por su búsqueda de un lenguaje figurativo que recrea con la pluma, por así decirlo, el trabajo del pincel. por así decirlo, el trabajo del pincel; la pluma de Anna Banti, sin embargo, es la de la novelista que, si se muestra sensible lectora de los cuadros, reconstruye las atribuladas vicisitudes del artista con la intención de descubrir al hombre en el pintor’. La novelista era consciente de que este camino podía conducir a errores, pero “más que la simple restitución de los hechos, la ficción permite acercarse a la verdad”. Si Berenson, sabiendo que hería el orgullo de Longhi, decía que el genio de la familia era ella, Anna Banti, anagrafe Lucia Lopresti (idea compartida a su manera por el propio Emilio Cecchi), se observa en cambio que, tras conocer a su futura esposa, el lenguaje de Longhi evolucionó desde elexpresionismo histriónico en la línea de Voce, en el que también destacaba por sus invenciones plásticas, hacia una forma más literaria, aunque todavía evocadora, donde la mímesis lingüística que genera la écfrasis se mueve con la humildad de quien es consciente de que nunca puede haber una identificación entre imagen y palabra porque son dos lenguajes de naturaleza distinta e irreconciliable.

La exposición de Florencia, comisariada por Cristina Acidini, Presidenta de la Fondazione Longhi, y Claudio Paolini, va acompañada de un catálogo publicado por Mandragora, rico en material iconográfico, con diversas revelaciones sobre Banti, que emerge como fiel custodio de la obra de Roberto, pero que también experimenta tras la muerte de Longhi una libertad diferente en su propio trabajo como autor. La obra maestra de la premiada empresa Il Tasso -sede de los dos autores- fue la creación de la revista “Paragone”, con números alternados dedicados al arte y a la literatura. El escenario de la crítica está inscrito en la materialidad misma de los números que aparecen mes tras mes desde 1950. La idea partió sin duda de Longhi, que ya había fundado y dirigido otras revistas de arte, pero el nacimiento de la publicación periódica fue sin duda una iniciativa compartida con Anna Banti, aunque en la portada de los números se leía “Fundada por Roberto Longhi”. Y precisamente esta separación “interna” de competencias -artísticas/literarias- refleja un sutil antagonismo que durante mucho tiempo penalizó a Banti frente al mito en el que Longhi se convertiría definitivamente tras la exposición Caravaggio de 1951. Una sombra que se va diluyendo poco a poco para dejar sitio al juicio de Banti como uno de los más grandes escritores italianos del siglo XX.

El catálogo de la exposición es más bien un libro de varios autores, veinte para ser exactos, seguido de un registro de las obras expuestas, que es casi marginal en el volumen y en cuya secuencia cabe destacar los numerosos retratos que Longhi pintó de su esposa. El único inconveniente es el título, que explota una vez más el mito de Caravaggio, cuyo Ragazzo morso da un ramarro (Muchacho mordido por un lagarto, que en realidad es una lagartija) se expone para atraer al público. Pero no hay que olvidar que la colección de Longhi cuenta con obras de Borgianni, Valentin de Boulogne, Jusepe de Ribera (pero sabiendo que a Longhi no le gustaba la pintura de Ribera por ser demasiado analítica, y que por ello no entendía que la mano de Spagnoletto era la misma que la del Maestro del Juicio de Salomón, que él creía del área francesa, restitución que tuvo lugar hace 20 años con los ensayos de Gianni Papi que tuvieron como efecto reconsiderar la influencia de Ribera en Roma antes de su marcha a Nápoles). El gran dominador de la exposición es evidentemente Morandi (al igual que los textos que Longhi le dedica cierran también la antología Meridiano/Millenni), con once obras, a las que se unen Carrà, Morlotti y Maccari.

Entre los ensayos publicados en los últimos años figura uno de Marco M. Mascolo y Francesco Torchiani, Roberto Longhi. Percorsi tra le due guerre, publicado por Officina libraria es quizás el que más me ha hecho reflexionar sobre ciertas cuestiones que han surgido en las dos últimas décadas, convenciéndome de que nos encontramos en un punto nodal en el que para valorizar a Longhi es necesario “desmitificarlo”; “revisar a Longhi”, por ejemplo, empezando por sus antipatías. Se trata de mantener el mito sin descartarlo. Y empezar por Keine Malerei (“No pintar”) -título de un ensayo escrito en 1914 y que permaneció inédito hasta 1995, cuando Cesare Garboli publicó Il palazzo non finito, un gran volumen de obras inéditas de Longhi escritas entre 1910 y 1926- puede dar frutos útiles en la reconsideración global de su obra. En ese ensayo “idiosincrásico”, Longhi atacaba sin medias tintas todo el arte del Renacimiento septentrional. El tono era sacarino: “... O este odioso cordero deja de una vez por todas de deslizarse por el césped inclinado hasta la fuente... ” (vaciaba sus glándulas venenosas expresando su antipatía por Van Eyck y elAltar del Cordero Místico de Gante). El equipo de Keine Malerei también incluía a Durero, Holbein, Fouquet, Memling y varios otros pintores franceses, flamencos y alemanes: “todos juntos - nada”, concluyó sin piedad el fiscal. ¿Qué le molestaba? No podía gustarle el realismo nórdico en el que no veía más que un exhibicionismo técnico, mímesis de la realidad, pero sin arte.

El libro de Mascolo y Torchiani es útil por la puntualidad con que resume los altibajos intelectuales del gran crítico: desde la relación contrastada con la estética de Croce -seguida con reservas en su juventud, con distancias tomadas respecto a abstracciones idealistas, y luego el retorno en los años cuarenta a las posiciones de Croce útiles para liberarse de aquella fase turbulenta que le vio colaborar con Bottai a nivel ministerial-, hasta su dimisión de la Universidad de Bolonia, donde había llegado a la cátedra en 1934, con el advenimiento de la República Social, pero antes con el famoso congreso florentino de 1941 sobre Arte italiano y Arte alemán, donde su idiosincrasia juvenil, aunque con insuperables reservas hacia Durero, se disolvió en una valoración que se resume en la idea de “distinguir para unir” (en sentido no racista ni nacionalista). Lo universal en lo particular, en definitiva, más allá de todo regionalismo.

Longhi nunca fue un opositor al fascismo: en 1932 había tenido el carné del partido sin el cual era difícil hacer algo en Italia y en 1935 había jurado fidelidad al régimen; “rutina burocrática” que, dicho así, da escalofríos, dado que su “compromiso” con la realidad política no cayó ni siquiera cuando se aprobaron las Leyes raciales de 1938, periodo en el que estaba en Roma cooptado por Bottai. Garboli resume eficazmente el asunto cuando habla del síndrome que “le acompañó toda la vida, como la caspa que brillaba cada vez más, con el tiempo, en sus chaquetas azules de cachemira”, o el "Longhi Keine Malerei“: ”vanguardista, futurista, idealista, tópico, nacionalista, antipasatistas, vocalista", que colgaba con un “lenguaje caprichoso, humeante, intraducible, hecho para asombrar, encantar, seducir, hecho para expresar más que para comunicar, y destinado sólo a los compatriotas”.

Por último, me gustaría mencionar que Longhi estuvo en Roma después de graduarse y colaboró con Adolfo Venturi y la revista “L’Arte”. Por aquel entonces, Aby Warburg también se encontraba en Roma para hablar con Venturi sobre la organización del X Congreso Internacional de Historia del Arte que se celebraría en 1912 en el Palazzo Corsini sobre el mismo tema que Longhi abordaría en 1914: Italia y el arte extranjero (esencialmente el arte del norte de Europa). Fue allí donde Warburg hizo su famosa interpretación zodiacal de los frescos del palacio Schifanoia. En aquella época, algunos eruditos alemanes veían en el arte del sur de Europa -en palabras del arqueólogo Julius Schübrin- una “compulsión de sangre e instinto”. Recientemente, Hans Belting escribió que las expectativas del gobierno prusiano en aquel congreso eran el juego de “Alemania contra el resto del mundo”. Longhi siguió sin duda el debate, pero no sé si se reunió con Warburg (sin duda, el informe sobre los frescos de Schifanoia, aunque conducido sobre líneas alegóricas y simbólicas, debió de llamar su atención). La superioridad nórdica que los historiadores alemanes expresaron en sus informes dos años más tarde puede haber avivado las llamas de Keine Malerei y el orgullo de Longhi.

El autor de este artículo: Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.