¿Qué significa hablar de arte mientras el mundo se derrumba, mientras la crónica se reduce a un inventario de cuerpos? La pregunta vuelve compulsivamente cada vez que el mundo parece derrumbarse, cada vez que las imágenes del presente se amontonan como ruinas y los números sustituyen a los rostros, cada vez que la palabra "muerto " pierde peso por el simple hecho de repetirse sin cesar. Nos acostumbramos, sin quererlo, al recuento diario, a titulares que duran un día y son engullidos por el siguiente, a fotografías que ya no duelen porque se funden unas con otras. Es en este mecanismo en el que con demasiada frecuencia las redes sociales, y con ellas cierto periodismo, se deslizan hacia la retórica de la emoción a la orden, en la que cada tragedia se convierte en material a relanzar, a empaquetar, a monetizar. Ya no se trata de un testimonio, sino de una estrategia para seguir siendo visible, para recoger likes, clics, vistas. El sufrimiento se exhibe en las portadas o en los feeds como mercancía, se consume hasta vaciarlo de sentido, se reduce a un espectáculo pasajero, a un fetiche del que hay que desprenderse y olvidar. Así que la tentación es ciertamente pensar que hablar de arte en medio de todo esto está fuera de lugar, que es un lujo inútil, un gesto que uno no puede permitirse. Pero no es así. Hablar de arte hoy, como ayer, no significa apartar la mirada de la catástrofe: significa impedir que la catástrofe lo borre todo. Porque cuando la violencia golpea, no sólo destruye cuerpos, sino que arrasa archivos, bibliotecas, museos, teatros, iglesias y todas esas estructuras que preservan una memoria colectiva. Porque golpear a un pueblo significa también golpear sus imágenes, sus palabras, sus huellas. Es la lógica de la guerra total, que quiere aniquilar no sólo la vida, sino también cualquier posibilidad de recordarla.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las bibliotecas de Varsovia fueron sistemáticamente incendiadas, en una operación fría y planificada para borrar todo rastro de la memoria escrita de un pueblo. Los nazis robaron miles de obras maestras de los museos europeos, acumulándolas en almacenes o destinadas a las colecciones privadas del Reich. Las ciudades italianas bombardeadas perdieron iglesias, frescos, archivos: los mosaicos de Rávena fueron protegidos por muros improvisados, las estatuas cubiertas con sacos de arena, los altares medievales desmantelados y escondidos bajo tierra para salvarlos de la furia ciega de las bombas.

Sin embargo, en medio de aquella devastación hubo quienes no dejaron de resistir con imágenes. Pasquale Rotondi escondió miles de obras en Le Marche a riesgo de su vida, entre ellas las de Tiziano, Giorgione, Piero della Francesca, Rubens, Bellini y Rafael. Vivió en un palacio helado, con cajas hacinadas en habitaciones que se convirtieron en refugios secretos, mientras fuera Italia era desgarrada por la ocupación y los bombardeos. Pero no fue un gesto solitario, porque muchos superintendentes y funcionarios viajaron con cajas anónimas, escoltándolas de noche en camiones sin matrícula, atravesando puestos de control, simulando mudanzas o transportando objetos comunes para salvar fragmentos de un patrimonio que, de otro modo, se habría dispersado. Cada cuadro escondido, cada estatua salvada del pillaje era un acto político, una forma de decir que la cultura no sería aniquilada junto con los cuerpos.

Y luego estaban los gestos invisibles, aparentemente mínimos, que sólo revelan todo su significado años más tarde. Primo Levi, en el horror de los lager, repetía de memoria a Dante. Un fragmento recitado para sí mismo o compartido con un compañero de prisión era suficiente para permanecer anclado en algo que no podía ser confiscado. No eran versos recitados por placer, sino palabras que mantenían viva la vida. El canto de la Comedia se convirtió en resistencia, un hilo muy delgado que le separaba del abismo de la aniquilación.

Y así, salvar un cuadro, esconder un libro, recordar un verso significaba oponerse al proyecto de aniquilación total. Significaba decir que un pueblo no se reduce a los cuerpos que lo componen, sino también a las imágenes, los textos y los recuerdos que lo recorren. Significaba afirmar, en medio de la destrucción, que el arte no es superfluo, sino una de las pocas cosas que impiden que triunfe la nada. Y lo sigue siendo. Hoy, cuando los conflictos vuelven a devastar ciudades y pueblos, el arte sigue resurgiendo no sólo como gesto individual, sino como práctica colectiva que resiste entre los escombros. En Kiev, como relata Fabio Cavallucci en este reportaje en Finestre sull’Arte, los museos no han cerrado, muchas galerías siguen abriendo exposiciones mientras suenan sirenas en el exterior, los artistas trabajan dentro de espacios heridos por la guerra. Y esto no es un acto de frivolidad o insensibilidad, sino la prueba de que el arte, incluso cuando se ve acorralado, encuentra su razón civil y política: mantener unida a una comunidad, impedir que la destrucción acabe incluso con la imaginación de un pueblo. Es exactamente la misma obstinación que animaba a quienes escondían un Tiziano en un cajón de madera o recitaban a Dante tras una alambrada. Sólo que hoy no nos enfrentamos a un recuerdo del pasado, sino a un presente que exige ser mirado. Kiev no es una excepción, sino un ejemplo de cómo el arte puede seguir siendo necesario a pesar de la catástrofe, y quizá gracias a ella.

Pero si esto es cierto, no lo es menos que no todo el arte es capaz de resistir esta prueba. Hay arte que pesa, que deja moratones, que no consuela, y hay arte que, por el contrario, doma el dolor, lo convierte en simulacro y, al final, lo vuelve trivialmente inofensivo. Esta es la distinción que debemos hacer hoy, si queremos seguir hablando de arte sin hacerlo cómplice del ruido que lo rodea.

Pienso en Carne y Arena, del director Alejandro González Iñárritu, la instalación inmersiva que te hacía ponerte un visor, caminar sobre la arena, sentir el agua que subía a tu alrededor mientras experimentabas la huida de un emigrante. Fue celebrada como una experiencia poderosa, necesaria, capaz de restaurar la empatía. Y de hecho lo que me llama la atención no es la ausencia de dolor, sino su reducción a una experiencia reversible: un trauma simulado, calibrado para el espectador occidental que sabe que puede quitarse el visor y volver a su vida intacto. De este modo, la obra acaba convirtiendo el sufrimiento en espectáculo, en un ejercicio sensorial que no restituye la profundidad de la herida sino que la neutraliza, ofreciendo sólo la ilusión de la comprensión.

Aquí me vienen a la memoria las páginas de Paolo D’Angelo en su ensayo La tirania delle emozioni (La tiranía de las emociones) en las que muestra cómo nuestra época ha elegido la emoción como prueba de la verdad, hasta el punto de creer que el impacto sensorial equivale a la experiencia real. Pero no es así. Una emoción, una lágrima, una conmoción inmediata no son garantía de autenticidad, sino sólo el producto de un dispositivo que construye el efecto, que orienta la respuesta. D’Angelo habla del riesgo de sustituir la emulación por la catarsis, de confundir sumergirse en un simulacro con haber comprendido realmente lo que representa. Es un mecanismo que gratifica al espectador, ofreciéndole la sensación de haber “sentido” algo, pero sin entregarle a la verdad del trauma.

Carne y Arena se sitúa exactamente en este espacio ambiguo: en lugar de abrir una herida, la amansa; en lugar de obligar a asumir el sufrimiento, lo devuelve en forma de emoción lista para el consumo. Es la misma dinámica que D’Angelo describe como “tiranía”: cuando el arte abdica de la complejidad para basarse en el cálculo del impacto emocional, cuando mide su valor por la emoción inmediata que consigue producir. No es casualidad que el espectador pueda abandonar la instalación convencido de haber experimentado una pieza de verdad, cuando en realidad sólo ha experimentado la seguridad de la reversibilidad.

Tal vez el abad Dubos, en sus Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture de 1719, habría visto mérito en todo esto: arte que conmueve sin derramar sangre, teatro que permite llorar sin vivir realmente la tragedia. Pero hoy, en este mundo que ha cambiado inexorablemente, esa distancia ya no es catarsis, es simplemente coartada. No nos entrega a la verdad del trauma, sino que nos protege de ella. Nos ofrece una emoción calibrada, una conmoción superficial que no deja cicatrices.

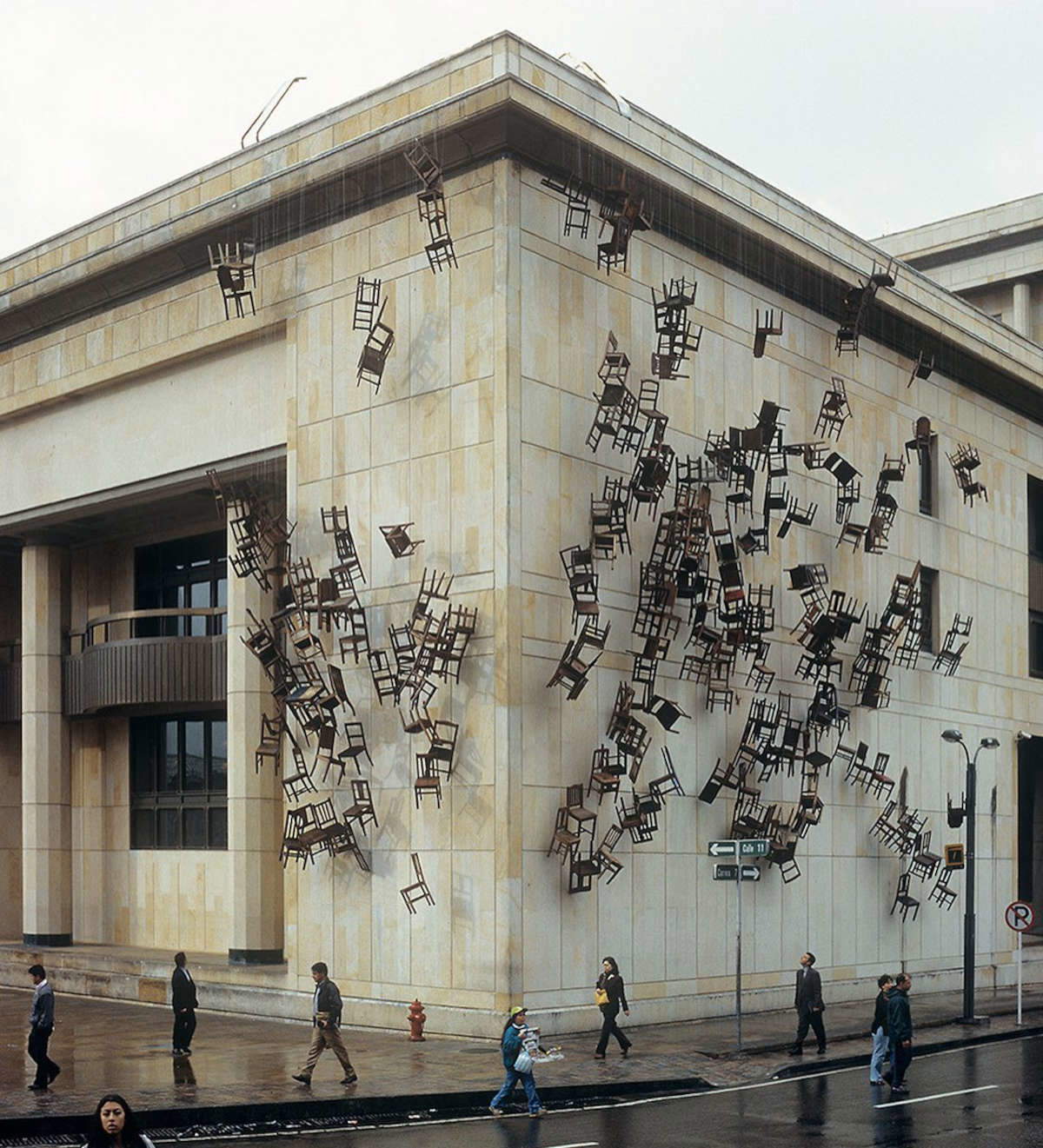

Sin embargo, hay obras que no intentan domesticar el trauma, sino transformarlo en espacio habitable, hacer que pese, que resista a cualquier estetización. Es lo que ocurre frente a Noviembre 6 y 7, la intervención de Doris Salcedo en Bogotá, cuando en 2002 transformó la fachada del Palacio de Justicia en un monumento efímero a la memoria. Miles de sillas ordinarias se apoyaban en la superficie del edificio, evocando los cuerpos ausentes de la masacre de 1985, cuando el asalto de la guerrilla del M-19 y la posterior ofensiva del ejército redujeron el edificio a cenizas y con él más de cien vidas, entre ellas las de once magistrados. Esta obra fue un torrente silencioso de ausencias que afectó los ojos y los cuerpos de quienes pasaban por allí. Pero sigo pensando en quienes han optado por no mostrar el horror, sustrayendo las imágenes para rendir su propia imposibilidad. Es el caso de Alfredo Jaar, un artista que creció bajo el régimen de Pinochet y que siempre se ha empeñado en denunciar la indiferencia con la que el mundo mira las tragedias contemporáneas: desde el genocidio de Ruanda a las migraciones entre México y Estados Unidos, pasando por el golpe de Estado en Chile. Para él, el arte es “el último rincón de libertad”, un acto de resistencia que mantiene unidas ética y estética, sin separar nunca la forma de la herida interior. En Lamento de las imágenes, por ejemplo, Jaar escenifica una oscuridad interrumpida por una luz cegadora, una pantalla que deslumbra al espectador o dos mesas de luz superpuestas que emanan un blanco absoluto. Aquí, la fotografía no muestra, sino que se retrae; el incesante flujo de imágenes que nos rodea se ralentiza hasta el silencio o se acelera hasta la aniquilación, dejándonos sólo la percepción del vacío. Es una reflexión radical sobre el poder de las imágenes y su ineficacia frente al exceso visual que anestesia la mirada. Ver Lament of the Images significa verse obligado a cerrar los ojos no para escapar del horror, sino porque no hay nada que mirar: un blanco que lacera, que obliga a asumir el límite mismo de la representación. Es la revelación de que, a veces, el silencio visual es la única manera de restablecer la profundidad de una herida.

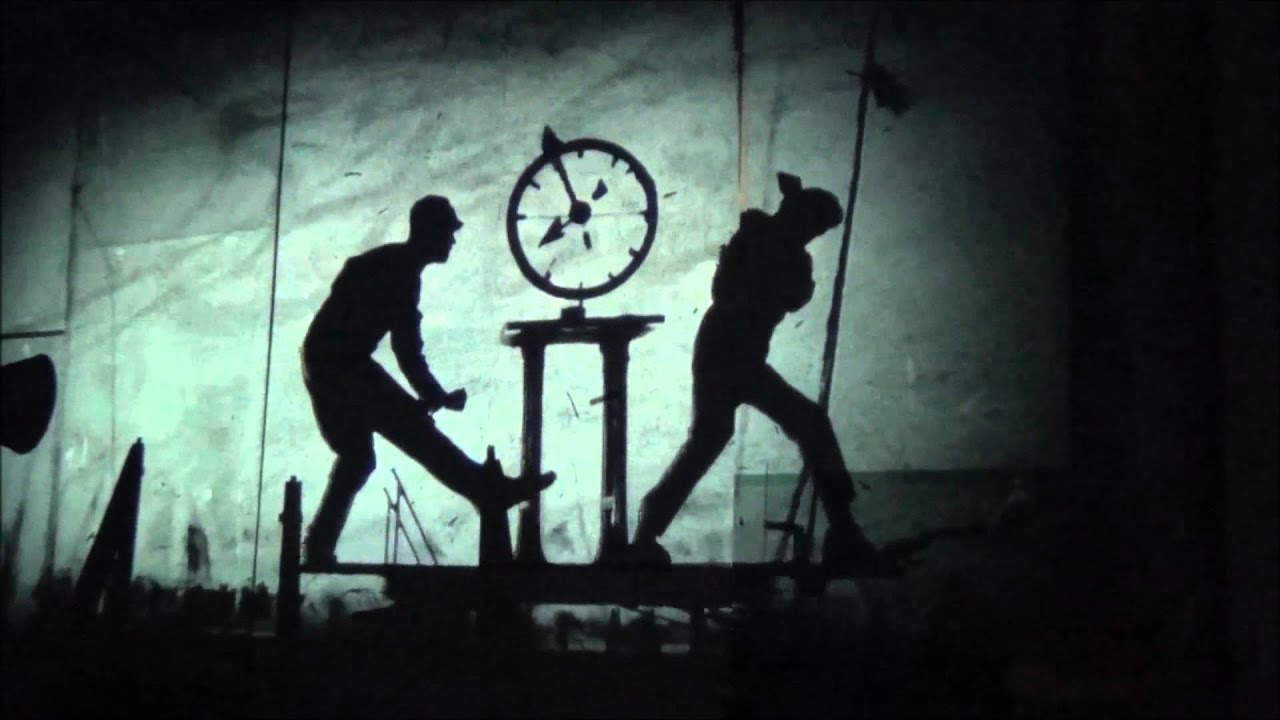

Otra forma de resistencia pasa por las sombras inestables de William Kentridge, que contó la historia de la Sudáfrica posterior al apartheid a través de figuras negras y parpadeantes proyectadas en paredes y pantallas. Parecen a punto de disolverse, balanceándose como espectros, dejando que uno se pregunte si lo que está viendo pertenece al pasado o sigue existiendo en el presente.

Pero mientras escribo me doy cuenta de que quizá no se trate de establecer si tiene sentido hablar de arte mientras el mundo se derrumba, sino de preguntarse en qué se convierte el arte en ese derrumbe. No como un consuelo que aligera, no como una exposición compulsiva que convierte el sufrimiento en consumo, sino como una práctica de supervivencia, como un gesto que existe porque es innato al ser humano. La guerra destruye cuerpos y hogares, pero no borra la necesidad de dejar una huella, de contar la propia historia, de confiar al futuro al menos un fragmento de uno mismo. En Siria, durante los años más feroces de la guerra civil, los muros de Alepo se llenaron de grafitis improvisados: caras, frases, trazos rápidos, sabiendo que serían borrados casi de inmediato. Era una afirmación de la existencia: decir “estamos aquí”, aunque al día siguiente ya no estuviéramos. Pero aún así, en Afganistán, a partir de la invasión soviética, la tradición secular de las alfombras se resquebrajó y cambió de piel. Entre motivos florales y geometrías antiguas aparecieron helicópteros, Kalashnikovs, tanques: la crónica de la violencia tejida en la lana, un archivo diario que registra el trauma. Una alfombra muestra una cúpula roja rodeada de vehículos militares: es un símbolo de cómo la guerra penetra en el tejido mismo de la vida, pero también de la capacidad de transformar el horror en un lenguaje visual, de doblegar un código tradicional para contar lo que no se puede callar.

Y luego están los gestos menos visibles pero no menos radicales, los que no pasan por objetos de arte en sentido estricto. En 2012, cuando los yihadistas asolaron las bibliotecas de Tombuctú, quemando archivos y colecciones, un grupo de bibliotecarios y ciudadanos de a pie escondieron miles de manuscritos antiguos en cajas metálicas y sacos de arroz. Los transportaron en caravanas clandestinas a lo largo del río Níger, arriesgando sus vidas para asegurar textos de teología, ciencia, poesía, copiados a mano a lo largo de los siglos. Eran la prueba material de que una comunidad había escrito su propia historia, de que había producido conocimiento y cultura.

El arte, entendido en sentido amplio, sobrevive incluso donde no hay museos ni catálogos, incluso donde nadie lo llamaría por ese nombre. No nace del privilegio, sino de la urgencia de contar la propia historia, de reconocerse humano, de dejar una huella cuando todo parece destinado a desaparecer. No es casualidad, pues, que el arte siga resurgiendo incluso entre los escombros. No se trata sólo de constatar su existencia, sino de preguntarse cómo lo contamos. Porque si el arte no desaparece ni siquiera bajo las bombas, puede desaparecer en cambio en la forma en que lo reducimos al espectáculo, al consumo rápido, a la pornografía del sufrimiento. Hablar de arte hoy significa asumir la responsabilidad de distinguir, de decir que no todo tiene el mismo peso, que no todas las obras merecen la misma atención, y que hay una clara diferencia entre quienes estetizan el dolor y quienes lo atraviesan sin domesticarlo.

Por eso, seguir escribiendo sobre ello no es escapismo, sino compromiso. Es tomar partido, elegir las palabras para evitar que la violencia escriba sola la historia. No significa pretender salvar el mundo con un artículo o una exposición, sino reconocer que incluso nuestra mirada contribuye a establecer lo que permanecerá y lo que será olvidado. El arte, al fin y al cabo, siempre perdura; la verdadera cuestión nos concierne a nosotros: si seremos capaces de contar la historia sin traicionarla.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.