Was bedeutet es, über Kunst zu sprechen, während die Welt zusammenbricht, während die Chronik auf ein Inventar von Körpern reduziert wird? Die Frage stellt sich zwanghaft immer dann , wenn die Welt zusammenzubrechen scheint, wenn sich die Bilder der Gegenwart wie Trümmer auftürmen und Zahlen die Gesichter ersetzen, wenn das Wort “tot” durch die schlichte Tatsache seiner unerbittlichen Wiederholung an Gewicht verliert. Wir gewöhnen uns, ohne es zu wollen, an die tägliche Zählung, an Schlagzeilen, die einen Tag dauern und vom nächsten verschluckt werden, an Fotos, die nicht mehr wehtun, weil sie ineinander übergehen. Dieser Mechanismus führt dazu, dass die sozialen Medien und mit ihnen ein gewisser Journalismus allzu oft in eine Rhetorik der Emotionen auf Kommando abgleiten, in der jede Tragödie zu einem Material wird , das neu vermarktet, verpackt und zu Geld gemacht werden kann. Es ist kein Zeugnis mehr, sondern eine Strategie, um sichtbar zu bleiben, um Likes, Klicks und Views zu sammeln. Das Leid wird auf der Titelseite oder in den Feeds als Ausstellungsstück angepriesen, das bis zur Bedeutungslosigkeit konsumiert und auf ein vorübergehendes Spektakel reduziert wird, einen Fetisch, den man mit den Schultern zuckt und vergisst. Und so liegt die Versuchung nahe, zu denken, dass das Reden über Kunst inmitten all dessen fehl am Platz ist, ein unnützer Luxus, eine Geste, die man sich nicht leisten kann. Aber das ist nicht der Fall. Heute wie gestern über Kunst zu sprechen, bedeutet nicht, von der Katastrophe wegzuschauen: Es bedeutet zu verhindern, dass die Katastrophe alles auslöscht. Denn wenn die Gewalt zuschlägt, zerstört sie nicht nur Körper, sondern auch Archive, Bibliotheken, Museen, Theater, Kirchen und all jene Strukturen, die ein kollektives Gedächtnis bewahren. Denn ein Volk zu schlagen bedeutet auch, seine Bilder, seine Worte, seine Spuren zu schlagen. Dies ist die Logik des totalen Krieges, der nicht nur das Leben, sondern auch jede Möglichkeit der Erinnerung daran auslöschen will.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Warschauer Bibliotheken systematisch niedergebrannt, in einer kalten, geplanten Operation, um jede Spur des schriftlichen Gedächtnisses eines Volkes auszulöschen. Die Nazis raubten Tausende von Meisterwerken aus europäischen Museen, um sie einzulagern oder für die Privatsammlungen des Reichs zu bestimmen. Bombardierte italienische Städte verloren Kirchen, Fresken, Archive: Ravennas Mosaike wurden durch improvisierte Mauern geschützt, Statuen mit Sandsäcken bedeckt, mittelalterliche Altäre demontiert und unter der Erde versteckt, um sie vor der blinden Wut der Bomben zu schützen.

Doch inmitten dieser Verwüstung gab es Menschen, die nicht aufhörten, mit Bildern Widerstand zu leisten. Pasquale Rotondi versteckte in den Marken unter Einsatz seines Lebens Tausende von Werken, darunter Tizian, Giorgione, Piero della Francesca, Rubens, Bellini und Raffael. Er lebte in einem eiskalten Palast, in dem er Kisten in Räume stopfte, die zu geheimen Unterschlüpfen wurden, während außerhalb Italiens die Besatzung und die Bombenangriffe das Land zerrissen. Aber es war keine einsame Geste, denn viele Kommissare und Beamte reisten mit anonymen Kisten, eskortierten sie nachts auf nicht gekennzeichneten Lastwagen, passierten Kontrollpunkte, täuschten einen Umzug vor oder transportierten gewöhnliche Gegenstände, um Fragmente eines Erbes zu retten, das sonst zerstreut worden wäre. Jedes versteckte Gemälde, jede Statue, die vor der Plünderung bewahrt wurde, war ein politischer Akt, eine Art zu sagen, dass die Kultur nicht zusammen mit den Leichen ausgelöscht werden würde.

Und dann waren da noch die unsichtbaren, scheinbar minimalen Gesten, die erst Jahre später ihre ganze Bedeutung offenbaren. Primo Levi wiederholte im Schrecken des Lagers Dante auswendig. Ein Fragment, das er sich selbst vortrug oder mit einem Mitgefangenen teilte, reichte aus, um in etwas verankert zu bleiben, das nicht beschlagnahmt werden konnte. Es waren keine Verse, die zum Vergnügen rezitiert wurden, sondern Worte, die das Leben am Leben hielten. Das Lied der Komödie wurde zum Widerstand, zu einem sehr dünnen Faden, der ihn vom Abgrund der Vernichtung trennte.

Ein Bild zu retten, ein Buch zu verstecken, sich an einen Vers zu erinnern, bedeutete also, sich dem Projekt der totalen Vernichtung zu widersetzen. Es bedeutete zu sagen, dass ein Volk nicht auf die Körper reduziert ist, aus denen es besteht, sondern auch auf die Bilder, Texte und Erinnerungen, die es durchziehen. Es bedeutete, inmitten der Zerstörung zu behaupten, dass die Kunst nicht überflüssig ist, sondern eines der wenigen Dinge, die verhindern, dass das Nichts gewinnt. Und das ist sie immer noch. Heute, da die Konflikte zurückkehren und Städte und Dörfer verwüsten, taucht die Kunst wieder auf, nicht nur als individuelle Geste, sondern als kollektive Praxis, die in den Trümmern Widerstand leistet. In Kiew, so berichtet Fabio Cavallucci in dieser Wie Fabio Cavallucci in dieser Reportage für Finestre sull’Arte berichtet, sind die Museen in Kiew nicht geschlossen, viele Galerien eröffnen weiterhin Ausstellungen, während draußen die Sirenen heulen, und die Künstler arbeiten in den vom Krieg verwundeten Räumen. Und das ist kein Akt der Leichtfertigkeit oder der Gefühllosigkeit, sondern der Beweis dafür, dass die Kunst, selbst wenn sie in die Enge getrieben wird, ihren zivilen und politischen Grund findet: eine Gemeinschaft zusammenzuhalten, zu verhindern, dass die Zerstörung auch nur die Phantasie eines Volkes auslöscht. Es ist genau die gleiche Hartnäckigkeit, die diejenigen beseelte, die einen Tizian in einer Holzkiste versteckten oder Dante hinter Stacheldraht rezitierten. Nur haben wir es heute nicht mit einer Erinnerung an die Vergangenheit zu tun, sondern mit einer Gegenwart, die es zu betrachten gilt. Kiew ist keine Ausnahme, sondern ein Beispiel dafür, wie Kunst trotz und vielleicht auch dank einer Katastrophe weiterhin notwendig sein kann.

Aber wenn dies wahr ist, dann ist es ebenso wahr, dass nicht alle Kunst diesem Test standhalten kann. Es gibt Kunst, die belastet, die blaue Flecken hinterlässt, die nicht tröstet, und es gibt Kunst, die im Gegenteil den Schmerz zähmt, ihn in ein Simulakrum verwandelt und ihn letztlich trivialisiert und unschädlich macht. Das ist die Unterscheidung, die wir heute treffen müssen, wenn wir weiterhin über Kunst sprechen wollen, ohne sie zum Komplizen des Lärms zu machen, der sie umgibt.

Ich denke an den Film Carne y Arena des Regisseurs Alejandro González Iñárritu, eine immersive Installation, bei der man ein Visier aufsetzen, über den Sand laufen und das aufsteigende Wasser um sich herum spüren musste, während man die Flucht eines Migranten erlebte. Sie wurde als eine kraftvolle, notwendige Erfahrung gefeiert, die Empathie wiederherstellen kann. Und in der Tat, was mir auffällt, ist nicht die Abwesenheit von Schmerz, sondern seine Reduktion auf eine umkehrbare Erfahrung: ein simuliertes Trauma, geeicht für den westlichen Betrachter, der weiß, dass er den Visor abnehmen und sofort unversehrt in sein eigenes Leben zurückkehren kann. Auf diese Weise verwandelt das Werk das Leiden in ein Spektakel, in eine sensorische Übung, die die Tiefe der Wunde nicht wiederherstellt, sondern sie neutralisiert und nur die Illusion des Verstehens bietet.

Dies erinnert mich an die Seiten von Paolo D’Angelo in seinem Essay La tirannia delle emozioni (Die Tyrannei der Gefühle), in dem er aufzeigt, wie unsere Zeit die Emotionen als Wahrheitsbeweis auserkoren hat, und zwar bis zu dem Punkt, an dem man glaubt, dass die Sinneseindrücke gleichbedeutend mit echten Erfahrungen sind. Aber das ist nicht der Fall. Eine Erregung, eine Träne, ein unmittelbarer Schock sind keine Garantie für Authentizität, sondern nur das Produkt einer Vorrichtung, die den Effekt konstruiert und die Reaktion darauf ausrichtet. D’Angelo spricht von der Gefahr, Nachahmung an die Stelle von Katharsis zu setzen, das Eintauchen in ein Simulakrum damit zu verwechseln, wirklich verstanden zu haben, was es darstellt. Es handelt sich um einen Mechanismus, der den Zuschauer befriedigt, indem er ihm das Gefühl vermittelt, etwas “gefühlt” zu haben, ohne ihn jedoch der Wahrheit des Traumas zu überlassen.

Carne y Arena positioniert sich genau in diesem zweideutigen Raum: Anstatt eine Wunde zu öffnen, zähmt es sie; anstatt eine Auseinandersetzung mit dem Leiden zu erzwingen, gibt es sie in Form von konsumfähigen Emotionen zurück. Es ist dieselbe Dynamik, die D’Angelo als “Tyrannei” beschreibt : wenn die Kunst auf Komplexität verzichtet , um sich auf die Berechnung der emotionalen Wirkung zu verlassen, wenn sie ihren Wert an der unmittelbaren Emotion misst, die sie zu erzeugen vermag. Es ist kein Zufall, dass der Betrachter die Installation in der Überzeugung verlässt, ein Stück Wahrheit erlebt zu haben, während er in Wirklichkeit nur die Sicherheit der Umkehrbarkeit erfahren hat.

Vielleicht hätte Abt Dubos in seinen Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture von 1719 in all dem ein Verdienst gesehen: Kunst, die bewegt, ohne Blut zu vergießen, Theater, das einen weinen lässt, ohne eine Tragödie zu erleben. Aber heute, in dieser Welt, die sich unaufhaltsam verändert hat, ist diese Distanz keine Katharsis mehr, sondern nur noch ein Alibi. Sie befreit uns nicht von der Wahrheit des Traumas, sondern schützt uns vor ihr. Sie bietet uns einen kalibrierten Nervenkitzel, einen oberflächlichen Schock, der keine Narben hinterlässt.

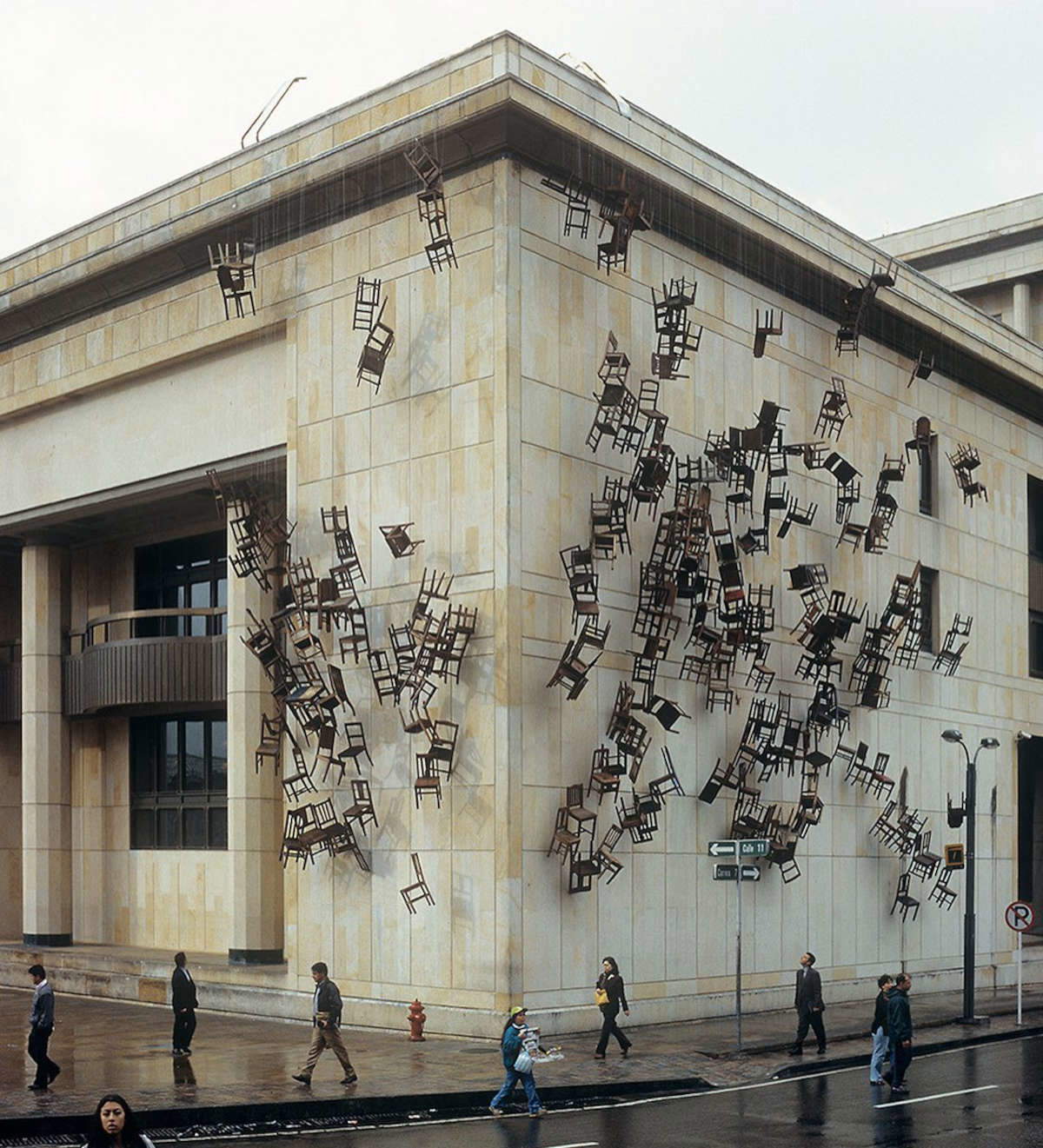

Und doch gibt es Werke, die nicht versuchen, das Trauma zu zähmen, sondern es in einen bewohnbaren Raum zu verwandeln, es zu einer Materie zu machen, die wiegt, die sich jeder Ästhetisierung widersetzt. Dies geschieht vor Noviembre 6 y 7, Doris Salcedos Intervention in Bogotá, als sie 2002 die Fassade des Justizpalastes in ein ephemeres Denkmal der Erinnerung verwandelte. Tausende von gewöhnlichen Stühlen lehnten an der Oberfläche des Gebäudes und erinnerten an die abwesenden Körper des Massakers von 1985, als der Angriff der Guerillagruppe M-19 und die anschließende Offensive der Armee das Gebäude in Schutt und Asche legten und mehr als hundert Menschenleben forderten, darunter die von elf Richtern. Dieses Werk war eine stille Flut von Abwesenheiten, die die Augen und Körper der Vorbeigehenden berührten. Aber ich denke auch an diejenigen, die sich dafür entschieden haben, das Grauen nicht zu zeigen, indem sie die Bilder abzogen, um ihre eigene Unmöglichkeit darzustellen. Dies ist der Fall von Alfredo Jaar, einem Künstler, der unter dem Pinochet-Regime aufgewachsen ist und sich immer dafür eingesetzt hat, die Gleichgültigkeit anzuprangern, mit der die Welt auf zeitgenössische Tragödien blickt: vom Völkermord in Ruanda über die Migrationen zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten bis hin zum Staatsstreich in Chile. Für ihn ist die Kunst “der letzte Winkel der Freiheit”, ein Akt des Widerstands, der Ethik und Ästhetik zusammenhält, ohne jemals die Form von der inneren Wunde zu trennen. In Lament of the Images zum Beispiel inszeniert Jaar Dunkelheit, die von blendendem Licht unterbrochen wird, eine Leinwand, die den Betrachter blendet, oder zwei sich überlappende Leuchttische, die absolutes Weiß ausstrahlen. Hier zeigt die Fotografie nicht, sondern zieht sich zurück; der unaufhörliche Bilderstrom, der uns umgibt, wird bis zur Stille verlangsamt oder bis zur Auslöschung beschleunigt, so dass uns nur die Wahrnehmung der Leere bleibt. Es ist eine radikale Reflexion über die Macht der Bilder und ihre Unwirksamkeit angesichts eines visuellen Exzesses, der den Blick betäubt. Wenn man Lament of the Images sieht, ist man gezwungen, die Augen zu schließen, nicht um dem Schrecken zu entgehen, sondern weil es nichts zu sehen gibt: ein Weiß, das zerreißt, das einen zwingt, sich mit den Grenzen der Darstellung auseinanderzusetzen. Es ist die Offenbarung, dass das visuelle Schweigen manchmal die einzige Möglichkeit ist, die Tiefe einer Wunde wiederherzustellen.

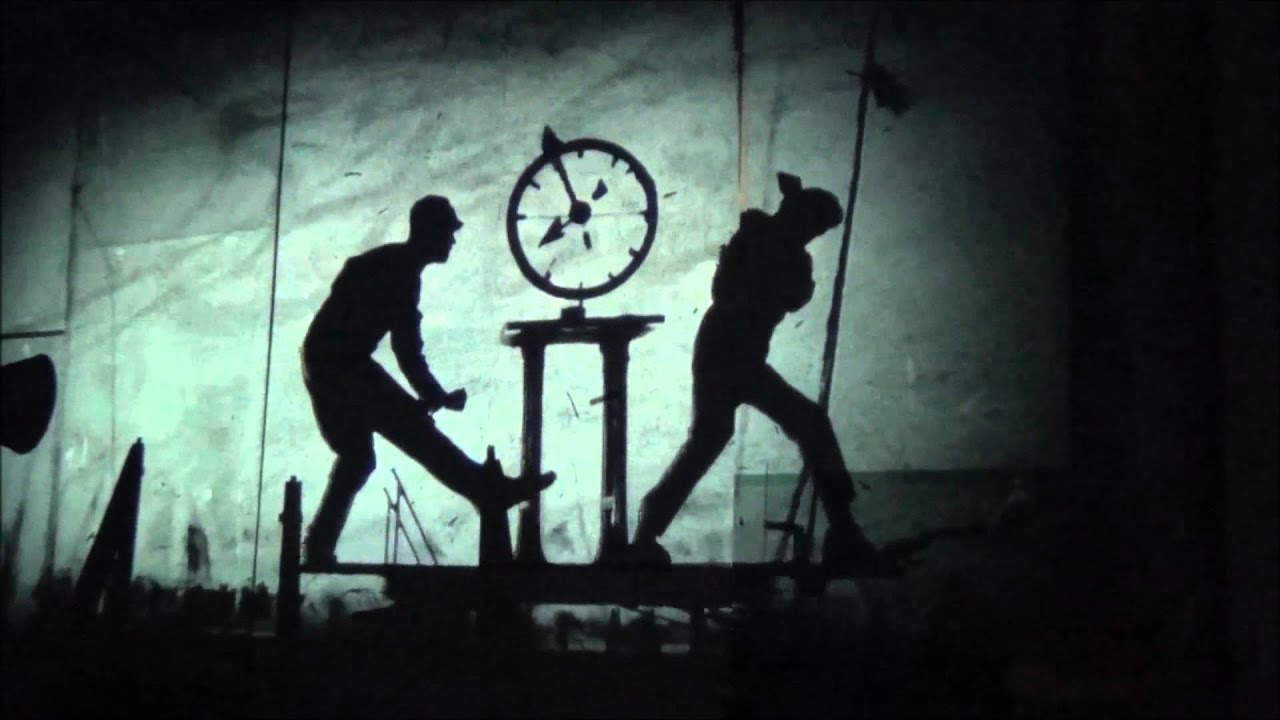

Eine andere Form des Widerstands sind die instabilen Schatten von William Kentridge, der die Geschichte des Südafrikas nach der Apartheid durch schwarze, flackernde Figuren erzählt, die auf Wände und Leinwände projiziert werden. Sie scheinen sich aufzulösen, schwanken wie Gespenster und lassen den Betrachter mit der Frage zurück, ob das, was er sieht, der Vergangenheit angehört oder in der Gegenwart weiter existiert.

Doch während ich schreibe, wird mir klar, dass es vielleicht nicht darum geht, festzustellen, ob es sinnvoll ist, über Kunst zu sprechen, während die Welt zusammenbricht, sondern zu fragen , was Kunst in diesem Zusammenbruch wird. Nicht als Trost, der aufheitert, nicht als zwanghafte Ausstellung, die Leiden in Konsum verwandelt, sondern als Praxis des Überlebens, als Geste, die existiert, weil sie dem Menschen angeboren ist. Der Krieg zerstört Körper und Häuser, aber er löscht nicht das Bedürfnis aus, eine Spur zu hinterlassen, seine Geschichte zu erzählen, der Zukunft zumindest ein Fragment seiner selbst anzuvertrauen. In Syrien, während der heftigsten Jahre des Bürgerkriegs, waren die Mauern von Aleppo mit improvisierten Graffiti übersät: Gesichter, Sätze, schnelle Striche, wohl wissend, dass sie fast sofort wieder gelöscht werden würden. Es war eine Bestätigung der Existenz: “Wir sind hier”, auch wenn wir am nächsten Tag nicht mehr hier sein würden. Doch in Afghanistan bekam die jahrhundertealte Tradition der Teppiche mit der sowjetischen Invasion Risse und veränderte ihre Haut. Zwischen floralen Motiven und antiken Geometrien tauchten Hubschrauber, Kalaschnikows und Panzer auf: die in Wolle eingewebte Chronik der Gewalt, ein tägliches Archiv, das das Trauma festhält. Ein Teppich zeigt eine rote Kuppel, die von Militärfahrzeugen umgeben ist: ein Symbol dafür, wie der Krieg das Leben durchdringt, aber auch für die Fähigkeit, das Grauen in eine visuelle Sprache zu verwandeln, einen traditionellen Kodex zu biegen, um zu erzählen, was nicht verschwiegen werden kann.

Und dann sind da noch die weniger sichtbaren, aber nicht weniger radikalen Gesten, die nicht als Kunstobjekte im eigentlichen Sinne durchgehen. Als 2012 Dschihadisten die Bibliotheken von Timbuktu verwüsteten und Archive und Sammlungen verbrannten, versteckte eine Gruppe von Bibliothekaren und einfachen Bürgern Tausende von alten Manuskripten in Metallkisten und Reissäcken. Sie brachten sie in heimlichen Karawanen den Niger entlang und riskierten ihr Leben, um die über Jahrhunderte hinweg von Hand kopierten Texte der Theologie, Wissenschaft und Poesie zu sichern. Sie waren der materielle Beweis dafür, dass eine Gemeinschaft ihre eigene Geschichte geschrieben hatte, dass sie Wissen und Kultur hervorgebracht hatte.

Kunst, im weitesten Sinne verstanden, überlebt auch dort, wo es keine Museen oder Kataloge gibt, auch dort, wo niemand sie so nennen würde. Sie entsteht nicht aus einem Privileg, sondern aus dem Bedürfnis, die eigene Geschichte zu erzählen, sich als Mensch zu erkennen, eine Spur zu hinterlassen, wenn alles zum Verschwinden bestimmt zu sein scheint. Es ist also kein Zufall, dass die Kunst auch in den Trümmern wieder auftaucht. Es geht nicht nur darum, ihre Existenz festzustellen, sondern zu fragen, wie wir von ihr erzählen. Denn wenn die Kunst auch nicht unter den Bomben verschwindet, so kann sie doch in der Art und Weise verschwinden, wie wir sie auf das Spektakel, auf den schnellen Konsum, auf die Pornographie des Leidens reduzieren. Heute über Kunst zu sprechen bedeutet, die Verantwortung zu übernehmen, zu unterscheiden, zu sagen, dass nicht alles das gleiche Gewicht hat, dass nicht jedes Werk die gleiche Aufmerksamkeit verdient, und dass es einen klaren Unterschied gibt zwischen denen, die den Schmerz ästhetisieren, und denen, die ihn durchleben, ohne ihn zu domestizieren.

Deshalb ist es kein Eskapismus, darüber zu schreiben, sondern eine Verpflichtung. Es bedeutet, Stellung zu beziehen, Worte zu wählen, um zu verhindern, dass die Gewalt ihre eigene Geschichte schreibt. Es bedeutet nicht, so zu tun, als ob man die Welt mit einem Artikel oder einer Ausstellung retten könnte, sondern anzuerkennen, dass auch unser Blick dazu beiträgt, festzulegen, was bleibt und was vergessen wird. Die Kunst hat schließlich immer Bestand; die eigentliche Frage betrifft uns: ob wir in der Lage sein werden, die Geschichte zu erzählen, ohne sie zu verraten.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.