Que signifie parler d’art quand le monde s’effondre, quand la chronique se réduit à un inventaire de corps ? La question revient compulsivement chaque fois que le monde semble s’effondrer, chaque fois que les images du présent s’amoncellent comme des ruines et que les chiffres remplacent les visages, chaque fois que le mot “mort” perd de son poids par le simple fait de se répéter inlassablement. On s’habitue, sans le vouloir, au décompte quotidien, aux gros titres qui durent un jour et sont engloutis par le suivant, aux photographies qui ne font plus mal parce qu’elles se fondent les unes dans les autres. C’est dans ce mécanisme que trop souvent les médias sociaux, et avec eux un certain journalisme, glissent vers une rhétorique de l’émotion sur commande, où chaque tragédie devient un matériau à relancer, à emballer, à monétiser. Il ne s’agit plus d’un témoignage, mais d’une stratégie pour rester visible, pour récolter des likes, des clics, des vues. La souffrance s’affiche à la une ou dans les flux comme une marchandise à exhiber, à consommer jusqu’à la vider de son sens, à la réduire à un spectacle éphémère, à un fétiche dont on se débarrasse et que l’on oublie. La tentation est donc grande de penser que parler d’art au milieu de tout cela est déplacé, un luxe inutile, un geste que l’on ne peut pas se permettre. Mais ce n’est pas le cas. Parler d’art aujourd’hui, comme hier, ce n’est pas détourner le regard de la catastrophe : c’est éviter que la catastrophe n’efface tout. Parce que lorsque la violence frappe, elle ne détruit pas seulement les corps, mais aussi les archives, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les églises et toutes les structures qui conservent une mémoire collective. Parce que frapper un peuple, c’est aussi frapper ses images, ses mots, ses traces. C’est la logique de la guerre totale, qui veut anéantir non seulement la vie, mais aussi toute possibilité de s’en souvenir.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bibliothèques de Varsovie ont été systématiquement incendiées, dans une opération froide et planifiée visant à effacer toute trace de la mémoire écrite d’un peuple. Les nazis ont volé des milliers de chefs-d’œuvre dans les musées européens, les accumulant dans les réserves ou les destinant aux collections privées du Reich. Les villes italiennes bombardées perdent églises, fresques, archives : les mosaïques de Ravenne sont protégées par des murs improvisés, les statues recouvertes de sacs de sable, les autels médiévaux démontés et cachés sous terre pour les soustraire à la fureur aveugle des bombes.

Pourtant, au milieu de cette dévastation, certains n’ont pas cessé de résister par l’image. Pasquale Rotondi a caché dans les Marches, au péril de sa vie, des milliers d’œuvres de Titien, Giorgione, Piero della Francesca, Rubens, Bellini et Raphaël. Il a vécu dans un palais glacial, avec des caisses entassées dans des pièces qui sont devenues des abris secrets, alors que l’Italie était déchirée par l’occupation et les bombardements. Mais il ne s’agit pas d’un geste solitaire, car de nombreux surintendants et fonctionnaires ont voyagé avec des caisses anonymes, les escortant la nuit dans des camions banalisés, franchissant des postes de contrôle, faisant semblant de déménager ou transportant des objets communs pour sauver des fragments d’un patrimoine qui, autrement, aurait été dispersé. Chaque tableau caché, chaque statue sauvée du pillage était un acte politique, une façon de dire que la culture ne serait pas anéantie avec les corps.

Et puis il y a les gestes invisibles, apparemment minimes, qui ne révèlent toute leur importance que des années plus tard. Primo Levi, dans l’horreur du lager, répétait Dante par cœur. Un fragment récité pour lui-même ou partagé avec un codétenu suffisait à rester ancré dans quelque chose qui ne pouvait être confisqué. Ce ne sont pas des vers récités pour le plaisir, mais des mots qui maintiennent la vie. Le chant de la Comédie devient résistance, un fil très fin qui le sépare de l’abîme de l’anéantissement.

Ainsi, sauver un tableau, cacher un livre, se souvenir d’un vers signifie s’opposer au projet d’anéantissement total. C’était dire qu’un peuple ne se réduit pas aux corps qui le composent, mais aussi aux images, aux textes et aux souvenirs qui le traversent. C’était affirmer, au milieu de la destruction, que l’art n’est pas superflu, mais l’une des rares choses qui empêchent le néant de gagner. Et c’est toujours le cas. Aujourd’hui, alors que les conflits reviennent dévaster villes et villages, l’art continue de refaire surface, non seulement comme un geste individuel, mais comme une pratique collective qui résiste au milieu des décombres. À Kiev, comme le raconte Fabio Cavallucci dans ce reportage sur Finestre sull’Arte, les musées n’ont pas fermé, de nombreuses galeries continuent d’ouvrir des expositions alors que les sirènes retentissent à l’extérieur, les artistes travaillent à l’intérieur d’espaces blessés par la guerre. Et ce n’est pas un acte de légèreté ou d’insensibilité, mais la preuve que l’art, même acculé, trouve sa raison civile et politique : maintenir la cohésion d’une communauté, empêcher que la destruction n’anéantisse jusqu’à l’imagination d’un peuple. C’est exactement la même obstination qui animait ceux qui cachaient un Titien dans une caisse en bois ou récitaient Dante derrière des barbelés. Seulement, aujourd’hui, nous ne sommes pas confrontés à un souvenir du passé, mais à un présent qui exige d’être regardé. Kiev n’est pas une exception, mais un exemple de la façon dont l’art peut continuer à être nécessaire malgré, et peut-être grâce à, une catastrophe.

Mais si cela est vrai, il est tout aussi vrai que tout l’art n’est pas capable de résister à cette épreuve. Il y a l’art qui pèse, qui laisse des bleus, qui ne console pas, et il y a l’art qui, au contraire, apprivoise la douleur, la transforme en simulacre et, finalement, la rend trivialement inoffensive. C’est cette distinction qu’il nous faut faire aujourd’hui, si nous voulons continuer à parler d’art sans le rendre complice du bruit qui l’entoure.

Je pense à Carne y Arena du réalisateur Alejandro González Iñárritu, l’installation immersive qui vous obligeait à mettre une visière, à marcher sur le sable, à sentir l’eau monter autour de vous et à vivre la fuite d’un migrant. Elle a été célébrée comme une expérience puissante et nécessaire, capable de restaurer l’empathie. En fait, ce qui me frappe, ce n’est pas l’absence de douleur, mais sa réduction à une expérience réversible : un traumatisme simulé, calibré pour le spectateur occidental qui sait qu’il peut enlever la visière et retourner à sa vie intacte. L’œuvre finit ainsi par transformer la souffrance en spectacle, dans un exercice sensoriel qui ne restitue pas la profondeur de la blessure mais la neutralise, n’offrant que l’illusion de la compréhension.

Cela me rappelle les pages de Paolo D’Angelo dans son essai La tirannia delle emozioni (La tyrannie des émotions) où il montre comment notre époque a élu l’émotion comme preuve de la vérité, au point de croire que l’impact sensoriel équivaut à l’expérience réelle. Or, ce n’est pas le cas. Un frisson, une larme, un choc immédiat ne sont pas une garantie d’authenticité, mais seulement le produit d’un dispositif qui construit l’effet, qui oriente la réponse. D’Angelo parle du risque de substituer l’émulation à la catharsis, de confondre l’immersion dans un simulacre avec la compréhension de ce qu’il représente. C’est un mécanisme qui gratifie le spectateur, en lui offrant la sensation d’avoir “senti” quelque chose, mais sans le faire entrer dans la vérité du traumatisme.

Carne y Arena se situe exactement dans cet espace ambigu : au lieu d’ouvrir une blessure, il l’apprivoise ; au lieu de forcer le spectateur à accepter la souffrance, il la lui rend sous la forme d’une émotion prête à être consommée. C’est cette même dynamique que D’Angelo qualifie de “tyrannie” : lorsque l’art abdique la complexité pour s’en remettre au calcul de l’impact émotionnel, lorsqu’il mesure sa valeur à l’aune de l’émotion immédiate qu’il parvient à produire. Ce n’est pas un hasard si le spectateur peut quitter l’installation en étant convaincu d’avoir fait l’expérience d’une part de vérité, alors qu’il n’a fait qu’expérimenter la sécurité de la réversibilité.

Peut-être l’abbé Dubos, dans ses Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture de 1719, y aurait-il vu un mérite : l’art qui émeut sans verser le sang, le théâtre qui permet de pleurer sans vivre la tragédie. Mais aujourd’hui, dans ce monde qui a changé inexorablement, cette distance n’est plus catharsis, elle est simplement alibi. Elle ne nous livre pas à la vérité du traumatisme, elle nous en protège. Elle nous offre un frisson calibré, un choc superficiel qui ne laisse pas de cicatrices.

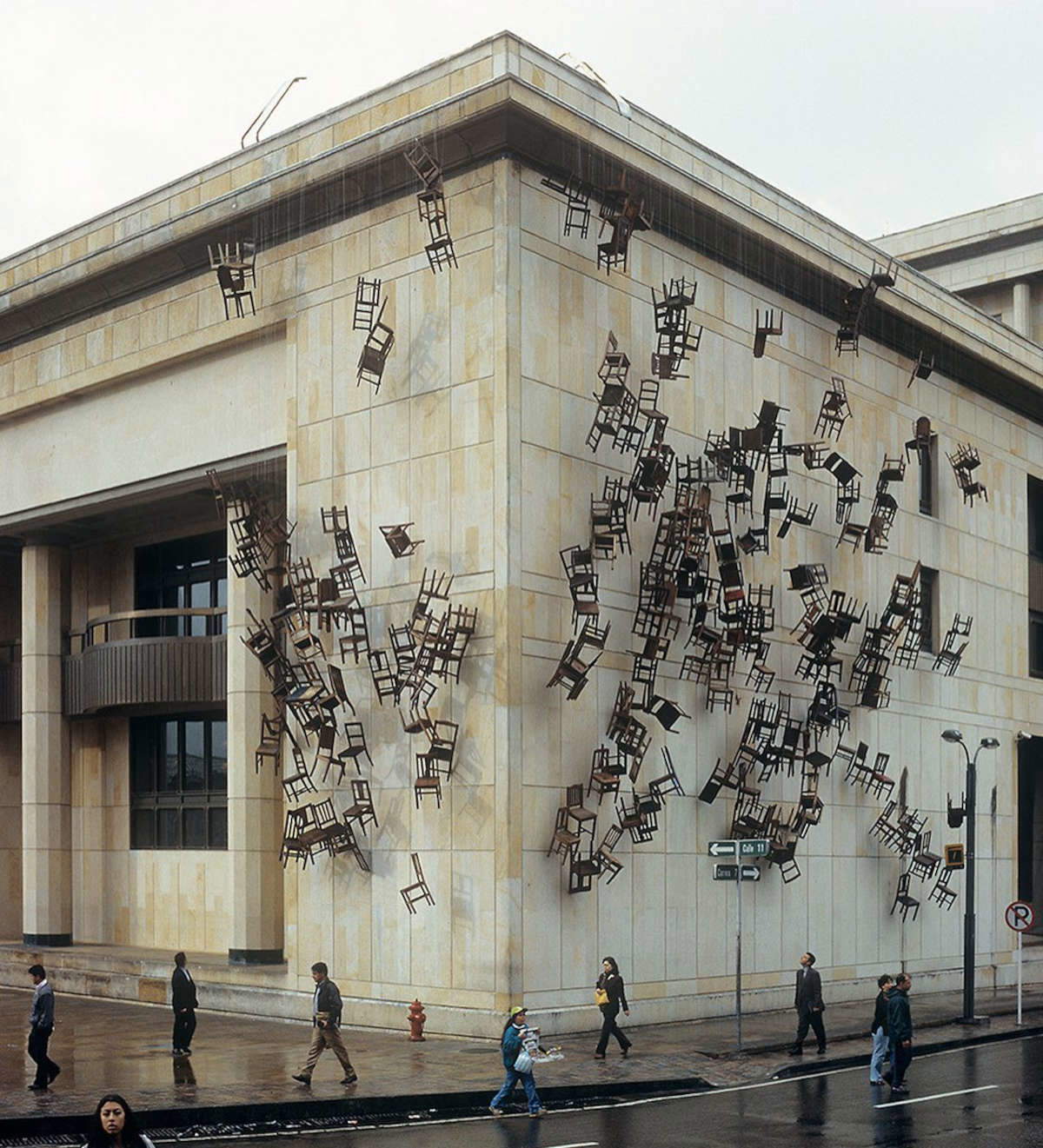

Pourtant, il existe des œuvres qui ne cherchent pas à apprivoiser le traumatisme mais à le transformer en espace habitable, à en faire une matière qui pèse, qui résiste à toute esthétisation. C’est ce qui se passe devant Noviembre 6 y 7, l’intervention de Doris Salcedo à Bogota, lorsqu’en 2002 elle transforme la façade du Palacio de Justicia en un monument éphémère à la mémoire. Des milliers de chaises ordinaires s’appuient sur la surface du bâtiment, évoquant les corps absents du massacre de 1985, lorsque l’assaut de la guérilla du M-19 et l’offensive de l’armée qui s’ensuivit réduisirent le bâtiment en cendres et, avec lui, plus d’une centaine de vies, dont celles de onze juges. Cette œuvre a été un flux silencieux d’absences qui ont affecté les yeux et les corps de ceux qui passaient par là. Mais je pense encore à ceux qui ont choisi de ne pas montrer l’horreur, en soustrayant les images pour rendre leur propre impossibilité. C’est le cas d’Alfredo Jaar, un artiste qui a grandi sous le régime de Pinochet et qui s’est toujours engagé à dénoncer l’indifférence avec laquelle le monde regarde les tragédies contemporaines : du génocide au Rwanda aux migrations entre le Mexique et les États-Unis, en passant par le coup d’État au Chili. Pour lui, l’art est “le dernier coin de liberté”, un acte de résistance qui tient ensemble l’éthique et l’esthétique, sans jamais séparer la forme de la blessure intérieure. Dans La complainte des images, par exemple, Jaar met en scène l’obscurité interrompue par une lumière aveuglante, un écran éblouissant le spectateur ou deux tables lumineuses superposées émanant d’un blanc absolu. Ici, la photographie ne montre pas, elle se rétracte ; le flux incessant d’images qui nous entoure est ralenti jusqu’au silence ou accéléré jusqu’à l’anéantissement, ne nous laissant que la perception du vide. C’est une réflexion radicale sur le pouvoir des images et leur inefficacité face à l’excès visuel qui anesthésie le regard. Regarder La complainte des images , c’est être obligé de fermer les yeux, non pas pour échapper à l’horreur, mais parce qu’il n’y a rien à regarder : un blanc qui lacère, qui oblige à se confronter à la limite même de la représentation. C’est la révélation que, parfois, le silence visuel est le seul moyen de restituer la profondeur d’une blessure.

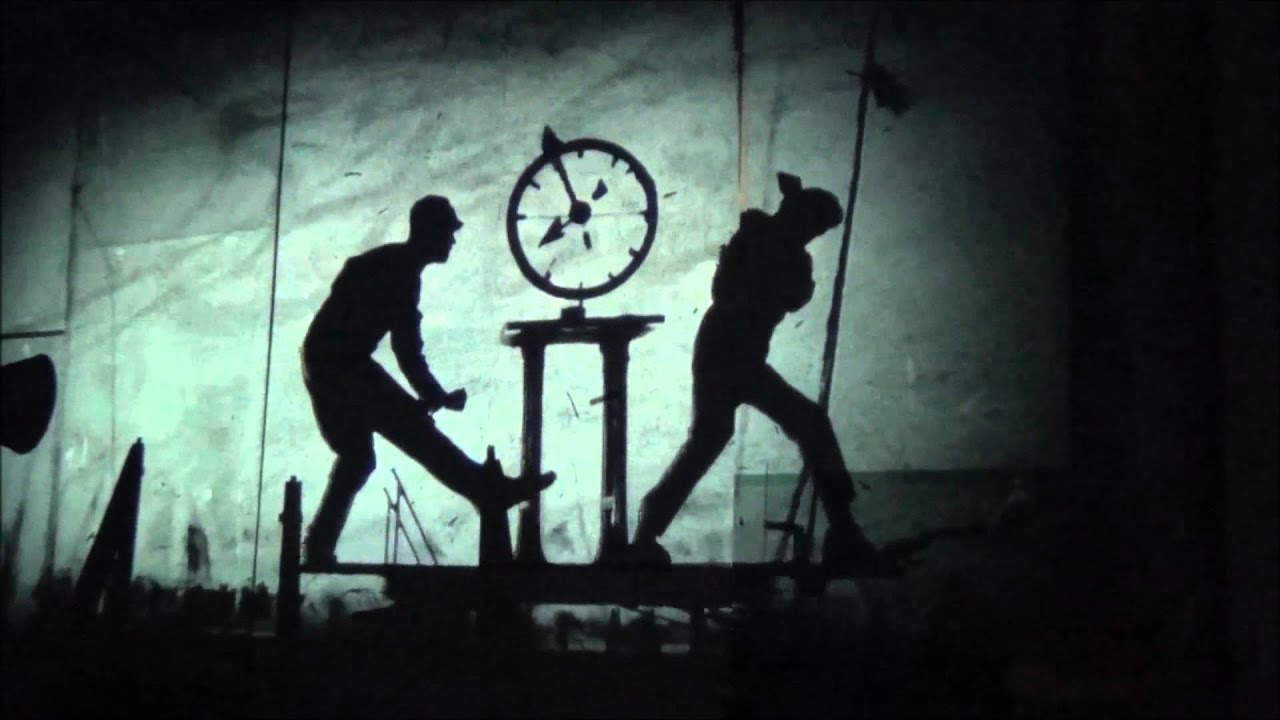

Une autre forme de résistance passe par les ombres instables de William Kentridge, qui a raconté l’histoire de l’Afrique du Sud post-apartheid à travers des figures noires et vacillantes projetées sur des murs et des écrans. Elles semblent sur le point de se dissoudre, oscillant comme des spectres, et l’on se demande si ce que l’on regarde appartient au passé ou continue d’exister dans le présent.

Mais en écrivant, je me rends compte qu’il ne s’agit peut-être pas de déterminer s’il est logique de parler d’art alors que le monde s’effondre, mais de se demander ce que l’art devient dans cet effondrement. Non pas comme une consolation qui allège, non pas comme une exposition compulsive qui transforme la souffrance en consommation, mais comme une pratique de survie, comme un geste qui existe parce qu’il est inné chez l’être humain. La guerre détruit les corps et les maisons, mais elle n’efface pas le besoin de laisser une trace, de raconter son histoire, de confier au moins un fragment de soi à l’avenir. En Syrie, pendant les années les plus féroces de la guerre civile, les murs d’Alep étaient remplis de graffitis improvisés : des visages, des phrases, des traits rapides, sachant qu’ils seraient effacés presque immédiatement. C’était une affirmation de l’existence : dire “nous sommes là”, même si le lendemain nous ne serions plus là. Pourtant, en Afghanistan, à partir de l’invasion soviétique, la tradition séculaire des tapis s’est fissurée et a changé de peau. Entre les motifs floraux et les géométries anciennes sont apparus des hélicoptères, des kalachnikovs, des chars : la chronique de la violence tissée dans la laine, une archive quotidienne qui enregistre le traumatisme. Un tapis montre un dôme rouge entouré de véhicules militaires : c’est un symbole de la façon dont la guerre pénètre le tissu même de la vie, mais aussi de la capacité à transformer l’horreur en un langage visuel, à plier un code traditionnel pour raconter ce qui ne peut être gardé sous silence.

Et puis il y a les gestes moins visibles mais non moins radicaux, ceux qui ne passent pas pour des objets d’art au sens strict. En 2012, alors que les djihadistes ravageaient les bibliothèques de Tombouctou, brûlant archives et collections, un groupe de bibliothécaires et de simples citoyens ont caché des milliers de manuscrits anciens dans des caisses métalliques et des sacs de riz. Ils les ont transportés dans des caravanes clandestines le long du fleuve Niger, risquant leur vie pour mettre en sécurité des textes de théologie, de science, de poésie, copiés à la main au fil des siècles. Ils étaient la preuve matérielle qu’une communauté avait écrit sa propre histoire, qu’elle avait produit du savoir et de la culture.

L’art, entendu au sens large, survit même là où il n’y a ni musée ni catalogue, même là où personne ne l’appellerait par ce nom. Il ne naît pas d’un privilège, mais de l’urgence de raconter son histoire, de se reconnaître humain, de laisser une trace quand tout semble voué à disparaître. Ce n’est donc pas un hasard si l’art continue à resurgir même dans les décombres. Il ne s’agit pas seulement de constater son existence, mais de s’interroger sur la manière dont nous en parlons. Car si l’art ne disparaît pas sous les bombes, il risque de disparaître dans la façon dont nous le réduisons au spectacle, à la consommation rapide, à la pornographie de la souffrance. Parler d’art aujourd’hui, c’est assumer la responsabilité de distinguer, de dire que tout n’a pas le même poids, que toutes les œuvres ne méritent pas la même attention, et qu’il y a une nette différence entre ceux qui esthétisent la douleur et ceux qui la traversent sans la domestiquer.

C’est pourquoi continuer à écrire sur le sujet n’est pas une fuite, mais un engagement. C’est prendre position, choisir les mots pour empêcher la violence d’écrire l’histoire toute seule. Il ne s’agit pas de prétendre sauver le monde avec un article ou une exposition, mais de reconnaître que même notre regard contribue à établir ce qui restera et ce qui sera oublié. L’art, après tout, perdure toujours ; la vraie question nous concerne : serons-nous capables de raconter l’histoire sans la trahir ?

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.