Cosa significa parlare d’arte mentre il mondo crolla, mentre la cronaca si riduce a un inventario di corpi? La domanda ritorna compulsivamente ogni volta che il mondo sembra franare, ogni volta che le immagini del presente si accumulano come rovine e i numeri si sostituiscono ai volti, ogni volta che la parola “morti” perde peso per il semplice fatto di ripetersi senza tregua. Ci si abitua, senza volerlo, alla conta quotidiana, a titoli che durano un giorno e vengono inghiottiti dal successivo, a fotografie che non fanno più male perché si confondono l’una con l’altra. È in questo meccanismo che troppo spesso i social, e con loro certo giornalismo, scivolano nella retorica della commozione a comando, in cui ogni tragedia diventa materiale da rilanciare, da confezionare, da monetizzare. Non è più testimonianza, ma strategia per restare visibili, per raccogliere like, click, visualizzazioni. La sofferenza viene sbattuta in prima pagina o nei feed come merce da esibire, consumata fino a svuotarsi di senso, ridotta a spettacolo passeggero, a feticcio da scrollare e dimenticare. E allora la tentazione è certamente quella di pensare che parlare d’arte in mezzo a tutto questo sia fuori luogo, un lusso inutile, un gesto che non ci si può permettere. Ma non è così. Parlare d’arte oggi, come ieri, non significa distogliere lo sguardo dalla catastrofe: significa impedire che la catastrofe cancelli tutto. Perché quando la violenza si abbatte non distrugge solo i corpi, ma rade al suolo archivi, biblioteche, musei, teatri, chiese e tutte quelle strutture che custodiscono una memoria collettiva. Perché colpire un popolo significa colpirne anche le immagini, le parole, le tracce. Questa è la logica della guerra totale, che vuole annientare non soltanto la vita ma anche ogni possibilità di ricordarla.

Durante il Secondo conflitto mondiale le biblioteche di Varsavia furono incendiate sistematicamente, in un’operazione fredda e pianificata per cancellare ogni traccia della memoria scritta d’un popolo. I nazisti trafugarono migliaia di capolavori dai musei europei, ammassandoli nei depositi o destinandoli alle collezioni private del Reich. Le città italiane bombardate persero chiese, affreschi, archivi: i mosaici di Ravenna furono protetti da murature improvvisate, le statue coperte di sacchi di sabbia, gli altari medievali smontati e nascosti sotto terra per sottrarli alla furia cieca delle bombe.

Eppure in mezzo a quella devastazione c’era chi non smetteva di resistere con le immagini. Pasquale Rotondi nascose a rischio della vita migliaia di opere nelle Marche, tra cui Tiziano, Giorgione, Piero della Francesca, Rubens, Bellini, Raffaello. Viveva in un palazzo gelido, con le casse stipate in stanze che divennero rifugi segreti, mentre fuori l’Italia era spaccata dall’occupazione e dai bombardamenti. Ma non era un gesto solitario, perché molti soprintendenti e funzionari viaggiavano con casse anonime, scortandole di notte su camion senza insegne, attraversando posti di blocco, fingendo traslochi o trasporti di oggetti comuni per salvare frammenti d’un patrimonio che altrimenti sarebbe stato disperso. Ogni dipinto nascosto, ogni statua sottratta al saccheggio era un atto politico, un modo per dire che la cultura non sarebbe stata spazzata via insieme ai corpi.

E poi c’erano i gesti invisibili, apparentemente minimi, che rivelano tutta la loro portata solo a distanza di anni. Primo Levi, nell’orrore del lager, si ripeteva a memoria Dante. Bastava un frammento recitato a sé stesso o condiviso con un compagno di prigionia per restare ancorato a qualcosa che non poteva essere confiscato. Non erano versi raccontati per diletto, ma parole che tenevano in vita. Il canto della Commedia diventava resistenza, un filo sottilissimo che lo separava dal baratro dell’annientamento.

E così salvare un quadro, nascondere un libro, ricordare un verso significava opporsi al progetto di cancellazione totale. Significava dire che un popolo non si riduce ai corpi che lo compongono, ma anche alle immagini, ai testi e alle memorie che lo attraversano. Significava rivendicare, in mezzo alla distruzione, che l’arte non è superflua, ma una delle poche cose che impediscono al nulla di vincere. Ed è ancora così. Oggi, quando i conflitti tornano a devastare città e villaggi, l’arte continua a riaffiorare non solo come gesto individuale, ma come pratica collettiva che resiste dentro le macerie. A Kyiv, come racconta Fabio Cavallucci in questo reportage su Finestre sull’Arte, i musei non hanno chiuso, molte gallerie continuano a inaugurare mostre mentre fuori risuonano le sirene, gli artisti lavorano dentro spazi feriti dalla guerra. E questo non è un atto di leggerezza né di insensibilità, ma la prova che l’arte, anche se messa con le spalle al muro, ritrova la sua ragione civile e politica: tenere insieme una comunità, impedire che la distruzione cancelli anche l’immaginario di un popolo. È la stessa identica ostinazione che animava chi nascondeva un Tiziano in una cassa di legno o recitava Dante dietro il filo spinato. Solo che oggi non siamo davanti a un ricordo del passato, ma a un presente che chiede di essere guardato. Kyiv non è un’eccezione ma un esempio di come l’arte possa continuare a essere necessaria nonostante, e forse proprio grazie, alla catastrofe.

Ma se questo è vero, è altrettanto vero che non tutta l’arte è capace di reggere questa prova. C’è un’arte che pesa, che lascia lividi, che non consola, e c’è un’arte che al contrario addomestica il dolore, lo traduce a simulacro e, alla fine, lo rende banalmente innocuo. È questa la distinzione che dobbiamo fare oggi, se vogliamo continuare a parlare d’arte senza renderla complice del rumore che la circonda.

Penso a Carne y Arena del regista Alejandro González Iñárritu, l’installazione immersiva che ti faceva indossare un visore, camminare sulla sabbia, sentire l’acqua che saliva intorno mentre vivi la fuga di un migrante. È stata celebrata come un’esperienza potente, necessaria, capace di restituire empatia. E infatti a colpirmi non è l’assenza del dolore, ma la sua riduzione a esperienza reversibile: un trauma simulato, calibrato per lo spettatore occidentale che sa di poter togliere il visore e tornare subito integro alla propria vita. In questo modo l’opera finisce per trasformare la sofferenza in spettacolo, in un esercizio sensoriale che non restituisce la profondità della ferita ma la neutralizza, offrendo soltanto l’illusione di una comprensione.

Qui mi tornano in mente le pagine di Paolo D’Angelo nel saggio La tirannia delle emozioni in cui mostra come il nostro tempo abbia eletto l’emozione a prova di verità, fino a credere che l’impatto sensoriale equivalga all’esperienza reale. Ma non è così. Un brivido, una lacrima, una scossa immediata non sono garanzia di autenticità, ma solo il prodotto d’un dispositivo che costruisce l’effetto, che orienta la risposta. D’Angelo parla del rischio di sostituire alla catarsi l’emulazione, di confondere l’immergersi in un simulacro con l’aver davvero compreso ciò che rappresenta. È un meccanismo che appaga lo spettatore, che gli offre la sensazione di aver “sentito” qualcosa, senza però consegnarlo alla verità del trauma.

Carne y Arena si colloca esattamente in questo spazio ambiguo: invece di aprire una ferita, la addomestica; invece di obbligare a fare i conti con la sofferenza, la restituisce sotto forma di emozione pronta al consumo. È la stessa dinamica che D’Angelo descrive come “tirannia”: quando l’arte abdica alla complessità per affidarsi al calcolo dell’impatto emotivo, quando misura il suo valore in base alla commozione immediata che riesce a produrre. Non è un caso che lo spettatore possa uscire dall’installazione convinto di aver vissuto un pezzo di verità, mentre in realtà ha solo sperimentato la sicurezza della reversibilità.

Forse l’abate Dubos, nelle sue Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture del 1719, avrebbe visto in tutto questo un merito: l’arte che commuove senza spargere sangue, il teatro che ti permette di piangere senza vivere davvero la tragedia. Ma oggi, in questo mondo che è cambiato inesorabilmente, quella distanza non è più catarsi, è semplicemente alibi. Non ci consegna alla verità del trauma, ma ci protegge da essa. Ci offre un brivido calibrato, una scossa superficiale che non lascia cicatrici.

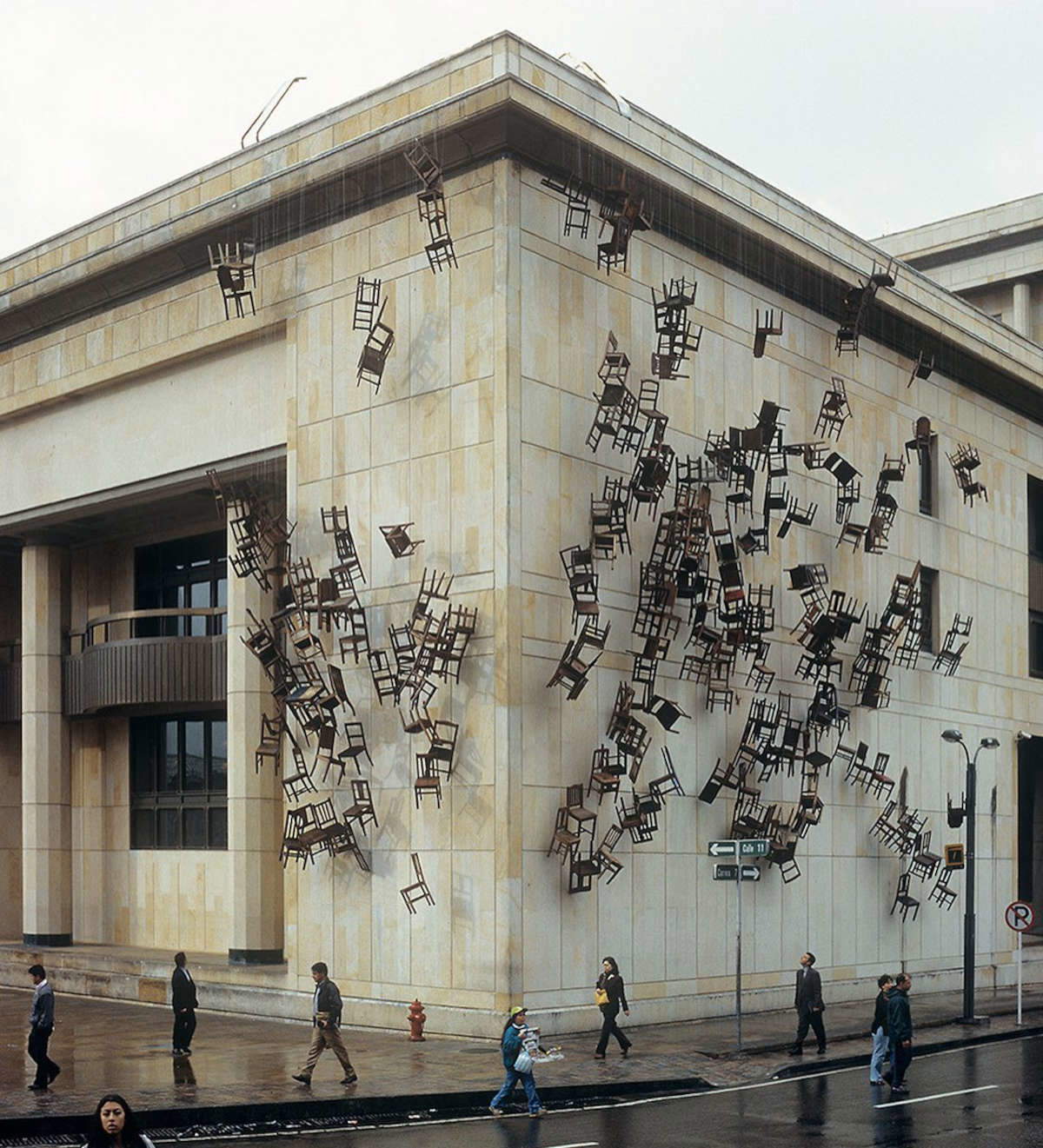

Eppure ci sono lavori che non cercano di addomesticare il trauma ma lo trasformano in spazio abitabile, lo rendono materia che pesa, che si oppone a qualsiasi estetizzazione. È quello che accade davanti a Noviembre 6 y 7, l’intervento di Doris Salcedo a Bogotá, quando nel 2002 ha trasformato la facciata del Palacio de Justicia in un monumento effimero alla memoria. Migliaia di sedie comuni, appoggiate alla superficie del palazzo, a evocare i corpi assenti del massacro del 1985, quando l’assalto del gruppo guerrigliero M-19 e la successiva offensiva dell’esercito ridussero l’edificio in cenere e con esso più di cento vite, tra cui quelle di undici giudici. Quest’opera era una colata silenziosa di assenze che colpiva lo sguardo e il corpo di chi passava. Ma ancora penso a chi ha scelto di non mostrare l’orrore, sottraendo le immagini per restituire la loro stessa impossibilità. È il caso di Alfredo Jaar, artista cresciuto sotto il regime di Pinochet e da sempre impegnato a denunciare l’indifferenza con cui il mondo guarda alle tragedie contemporanee: dal genocidio in Ruanda alle migrazioni tra Messico e Stati Uniti, fino al colpo di Stato in Cile. Per lui l’arte è “l’ultimo angolo di libertà”, un atto di resistenza che tiene insieme etica ed estetica, senza mai separare la forma dalla ferita che porta dentro. In Lament of the Images, per esempio, Jaar mise in scena il buio interrotto da una luce accecante, uno schermo che abbaglia lo spettatore o due tavoli luminosi sovrapposti che emanano un bianco assoluto. Qui la fotografia non mostra, ma si ritrae; il flusso incessante di immagini che ci circonda viene rallentato fino al silenzio o accelerato fino all’annientamento, lasciandoci soltanto la percezione del vuoto. È una riflessione radicale sul potere delle immagini e sulla loro inefficacia di fronte all’eccesso visivo che anestetizza lo sguardo. Guardare Lament of the Images significa essere costretti a chiudere gli occhi non per sfuggire all’orrore, ma perché non c’è nulla da guardare: un bianco che lacera, che obbliga a fare i conti con il limite stesso della rappresentazione. È la rivelazione che, a volte, il silenzio visivo è l’unico modo per restituire la profondità di una ferita.

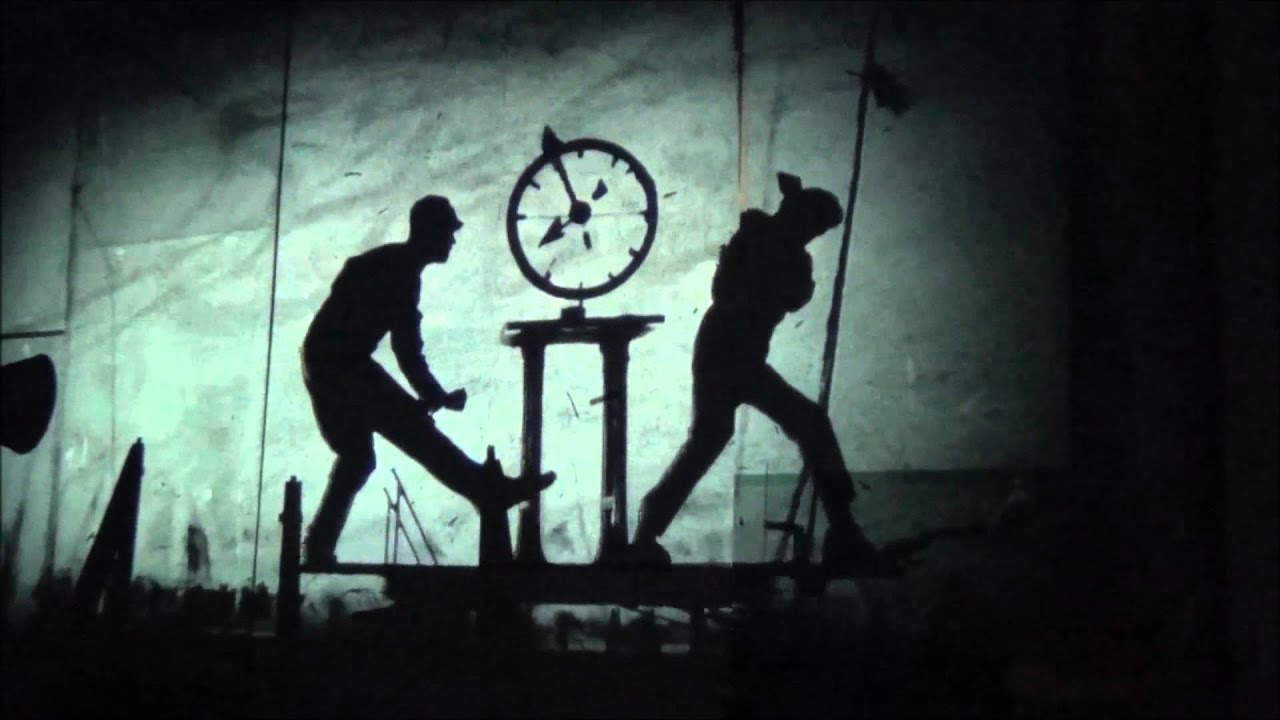

Un’altra forma di resistenza passa dalle ombre instabili di William Kentridge, che ha raccontato la storia del Sudafrica post-apartheid attraverso figure nere, tremolanti, proiettate su muri e schermi. Sembrano sul punto di dissolversi, oscillano come spettri, lasciano il dubbio se ciò che si guarda appartenga al passato o continui a esistere nel presente.

Ma mentre scrivo mi accorgo che forse il punto non è stabilire se abbia senso parlare d’arte mentre il mondo crolla, ma chiedersi che cosa l’arte diventa in quel crollo. Non come consolazione che alleggerisce, non come esibizione compulsiva che trasforma la sofferenza in consumo, ma come pratica di sopravvivenza, come gesto che esiste perché è connaturato all’essere umano. La guerra distrugge corpi e case, ma non cancella il bisogno di lasciare un segno, di raccontarsi, di affidare al futuro almeno un frammento di sé. In Siria, durante gli anni più feroci della guerra civile, i muri di Aleppo si riempivano di graffiti improvvisati: volti, frasi, tratti rapidi, sapendo che sarebbero stati cancellati quasi subito. Era affermazione di esistenza: dire “siamo qui”, anche se il giorno dopo non ci saremmo più stati. Ma ancora, in Afghanistan, a partire dall’invasione sovietica, la tradizione secolare dei tappeti si incrinò e cambiò pelle. Tra motivi floreali e geometrie antiche comparvero elicotteri, kalashnikov, carri armati: la cronaca della violenza intessuta nella lana, un archivio quotidiano che registrava il trauma. Un tappeto mostra una cupola rossa circondata da mezzi militari: è il simbolo di come la guerra penetri nella trama stessa della vita, ma anche della capacità di trasformare l’orrore in linguaggio visivo, di piegare un codice tradizionale per raccontare ciò che non può essere taciuto.

E poi ci sono i gesti meno visibili ma non meno radicali, quelli che non passano da oggetti d’arte in senso stretto. Nel 2012, quando gli jihadisti devastavano le biblioteche di Timbuctu, bruciando archivi e collezioni, un gruppo di bibliotecari e cittadini comuni nascose migliaia di manoscritti antichi in casse di metallo e sacchi di riso. Li portarono via in carovane clandestine, lungo il fiume Niger, rischiando la vita per mettere al sicuro testi di teologia, scienza, poesia, copiati a mano nei secoli. Erano la prova materiale che una comunità aveva scritto la propria storia, che aveva prodotto sapere e cultura.

L’arte, intesa nel senso più ampio, sopravvive anche dove non ci sono musei né cataloghi, anche dove nessuno la chiamerebbe con quel nome. Non nasce dal privilegio, ma dall’urgenza di raccontarsi, di riconoscersi come umani, di lasciare una traccia quando tutto sembra destinato a sparire. Non è un caso, dunque, che l’arte continui a riaffiorare anche nelle macerie. Il punto non è solo constatarne l’esistenza, ma chiedersi come la raccontiamo. Perché se l’arte non scompare nemmeno sotto le bombe, può invece scomparire nel modo in cui la riduciamo a spettacolo, a consumo veloce, a pornografia della sofferenza. Parlare d’arte oggi significa assumersi la responsabilità di distinguere, di dire che non tutto ha lo stesso peso, che non ogni opera merita la stessa attenzione e che c’è una differenza netta tra chi estetizza il dolore e chi lo attraversa senza addomesticarlo.

Per questo continuare a scriverne non è evasione, ma impegno. È prendere posizione, scegliere le parole per impedire che la violenza scriva da sola la storia. Non significa pretendere di salvare il mondo con un articolo o con una mostra, ma riconoscere che anche il nostro sguardo contribuisce a stabilire che cosa resterà e che cosa sarà dimenticato. L’arte, in fondo, resiste sempre; la vera domanda riguarda noi: se saremo capaci di raccontarla senza tradirla.

L'autrice di questo articolo: Francesca Anita Gigli

Francesca Anita Gigli, nata nel 1995, è giornalista e content creator. Collabora con Finestre sull’Arte dal 2022, realizzando articoli per l’edizione online e cartacea. È autrice e voce di Oltre la tela, podcast realizzato con Cubo Unipol, e di Intelligenza Reale, prodotto da Gli Ascoltabili. Dal 2021 porta avanti Likeitalians, progetto attraverso cui racconta l’arte sui social, collaborando con istituzioni e realtà culturali come Palazzo Martinengo, Silvana Editoriale e Ares Torino. Oltre all’attività online, organizza eventi culturali e laboratori didattici nelle scuole. Ha partecipato come speaker a talk divulgativi per enti pubblici, tra cui il Fermento Festival di Urgnano e più volte all’Università di Foggia. È docente di Social Media Marketing e linguaggi dell’arte contemporanea per la grafica.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.