C’è forse un qualche significato nel fatto che una delle più grosse rivoluzioni in pittura dell’Ottocento sia partita da Livorno. Vincenzo Farinella, curatore solitario della mostra del duecentenario di Giovanni Fattori che s’è da poco aperta a Villa Mimbelli, non s’è peritato d’adoperare proprio il termine “rivoluzione” per sottotitolare la rassegna più completa su Fattori che si sia vista almeno dai tempi di quella che Andrea Baboni curò nel 2008 per un’altra ricorrenza, i cento anni dalla scomparsa. Malaparte diceva che i livornesi sono come l’acqua: “vogliono muoversi, camminare, correre, girare il mondo”. E se stanno fermi, stagnano. Ora, non si può certo dire che Fattori abbia girato il mondo: il suo cosmo era compreso tra Livorno e Firenze. Più qualche rara discesa a Roma e un solo viaggio a Parigi, quando aveva ormai compiuto cinquant’anni (era partito piuttosto prevenuto, e sarebbe tornato poco soddisfatto). Quel centinaio di chilometri tra mare e colline gli è stato però più che sufficiente per cambiare il volto della pittura italiana. Farinella, nell’apertura del catalogo, offre un’icastica, fulminante sintesi di quella rivoluzione, rivendicata anzitutto da Fattori stesso, e poi riconosciuta già da alcuni suoi contemporanei, e poi ancora trascurata, sottostimata, se non del tutto ignorata, da una larga parte della nostra critica novecentesca: rottura delle regole accademiche, segnatamente dello spazio prospettico e dei rapporti proporzionali tra le figure, e sperimentazione di nuovi metodi di costruzione spaziale.

Non è esagerato dire che Fattori fosse arrivato a stravolgere sei secoli di pittura italiana. Senza, peraltro, negarne le regole: la sua rivoluzione non va pensata come l’azione d’un corpo estraneo, d’un escluso, d’un outsider che s’era fissato l’obiettivo d’abbattere il sistema da fuori. Fattori non aveva l’indole del futurista: era sì spavaldo, polemico, burrascoso, rigido, per niente incline ai compromessi e perennemente insoddisfatto, ma non era neppure un incendiario. Fattori è, semmai, il ribelle che agisce da dentro, il contestatore che scuote le fondamenta del sistema e finisce per mettersi alla testa della sua rivoluzione dall’interno. Lui ne era in qualche modo consapevole, anche se era convinto d’esser parte d’un movimento, di quella “rivoluzione dell’arte, la ‘macchia’”, per adoperare le sue stesse parole, che faceva risalire a qualche anno prima della sua svolta personale. La sua rivoluzione non s’è però limitata alla “macchia”: Fattori, per i motivi di cui s’è detto sopra, fu ancor più radicale di Signorini, di Banti, di Cabianca, di tutti gli artisti che avevano sperimentato la “macchia” prima di lui. Ed è poi una rivoluzione che forse ha ancora necessità d’un più largo riconoscimento. Che si tenda a considerare Fattori uno dei pilastri non solo del nostro Ottocento, è cosa ormai forse data per acquisita. Raffaele Monti lo considerava un padre della cultura italiana al pari d’un Giuseppe Verdi, al quale peraltro era già stato accostato da Manganelli sul Messaggero ai tempi in cui la notte di Longhi su Fattori s’era già avviata verso i bagliori dell’alba (“Come Verdi, Fattori è un grande tentatore: la calda umanità, lo spaccato di realtà, la testimonianza di vita”). Il principale merito della mostra di Farinella, senza voler tener conto dell’incontestabile completezza della sua ricostruzione, è però quello d’aver posto le basi per fare in modo che finalmente ci s’accorga, al di là dei favori di cui il livornese indiscutibilmente gode se si deve parlare di gusto (è un fatto che le mostre su di lui si contino a cadenza pressoché annuale: è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano, e di conseguenza è tra i più amati dai nostri organizzatori di mostre, ma tocca anche domandarsi quante delle ultime mostre su Fattori abbiano davvero aggiunto qualcosa), che Fattori è un pittore di caratura europea.

L’aspetto curioso di tutta la faccenda è che le scaturigini di questa rivoluzione paiono ancora piuttosto brumose, ammantate d’una leggera coltre di nebbia. C’è anche da dire che, se non fosse stato per una lettera, forse oggi non avremmo le opere di Giovanni Fattori, e forse la storia dell’arte italiana avrebbe preso altre direzioni, probabilmente meno interessanti di quelle che Fattori riuscì a stabilire, a imporre, a far seguire lungo una carriera durata cinquant’anni. La lettera è quella che gl’inviò suo padre nel marzo del 1849, nel tentativo di dissuaderlo dalla partecipazione alla difesa di Firenze nelle settimane dell’invasione austriaca contro gl’insorti che avevano proclamato la repubblica e costretto il granduca Leopoldo II a lasciare la Toscana. Non conosciamo la risposta di Fattori, ma dal momento che lo sappiamo poco dopo a Livorno dobbiamo immaginare che dovette dar retta ai consigli paterni. Ché poi, era quello che qualunque genitore direbbe al figlio: non mettere a repentaglio la vita, pensare ai sacrifici fatti da babbo e mamma, immaginare il dolore della famiglia. All’epoca, Fattori era un ventiquattrenne che non aveva ancora combinato niente di buono, tanto meno d’interessante. Se fosse partito per il fronte e se dal fronte non fosse mai tornato, oggi lo conteremmo tra i tanti artisti scadenti che popolavano la Toscana di metà Ottocento, perché tale Fattori rimase fin quasi alla soglia dei quarant’anni: un pittore mediocre, un artista di scarso talento, uno studente immaturo e arrogante, buono solo a far casino, a perder tempo nelle bettole di Firenze, tutt’al più a interessarsi di politica, l’unica passione in grado d’accenderlo quando frequentava i corsi dell’Accademia. Uno studente “clamoroso, prepotente e maleducato”: così lo bollava il giudizio finale d’un corso che aveva superato col minimo sindacale. Come sia riuscito, nel giro di pochissimo tempo, a smetter le vesti dello studente svogliato e chiassoso e a diventare “il pittore e incisore più significativo del secondo Ottocento italiano”, secondo la ben condivisibile definizione di Farinella, forse non s’è ancora ben capito. Perché i prodromi lasciavano supporre tutt’altro, e la rivoluzione arrivò immediata.

Nello spazio d’una recensione è difficile dar conto d’un percorso vasto e densissimo come quello immaginato da Farinella: le oltre duecento opere sistemate lungo ventiquattro sezioni che occupano i tre piani di Villa Mimbelli (il museo è stato svuotato temporaneamente della collezione permanente per lasciar spazio alla rassegna: data l’importanza dell’occasione, per questa volta si potrà perdonare la scelta, a patto che poi il riallestimento sia fulmineo) finiscono per tener occupato chiunque voglia dedicare una qualche attenzione alla mostra almeno tre ore buone, che passano però come fossero un quarto d’ora, perché non ci sono cedimenti, non ci sono ripetizioni, non ci sono riempitivi, e l’itinerario di visita è strutturato alla vecchia maniera, con un ordine cronologico serrato che tutt’al più si concede qualche affondo tematico per offrire al pubblico qualche dissonanza morbida rispetto a una partitura che procede tranquilla, calma, regolare. Date le dimensioni occorrerà, dunque, procedere per sommi capi e concentrandosi sugli snodi fondamentali, e uno di questi snodi arriva subito in apertura. Riesce difficile credere che il Fattori della seconda sala sia lo stesso pittore della prima sezione, dove Farinella ha radunato quasi tutte le opere giovanili note e sopravvissute (ci sono alcuni disegni che paiono quelli di un adolescente, un ex voto certo gravato dagli schematismi del genere ma comunque terribile, una pittura di storia, ovvero La morte di re Manfredi, talmente brutta che gli viene attribuita col punto interrogativo, e una più riuscita Lezione di lettura in giardino per la quale si sospettano però ritocchi perfezionati quando ormai Fattori era diventato Fattori). Il confronto coi suoi maestri e i suoi primi riferimenti (il primo mentore, il livornese Giuseppe Baldini, e poi due pittori di storia, Giuseppe Bezzuoli ed Enrico Pollastrini) rasenta la crudeltà, infierisce su quelle prime, stentate prove che non hanno niente d’interessante e che ci rivelano un pittore che alla soglia dei trent’anni ancora s’arrabattava nel solco d’una pittura di storia destinata a uscire dalle orbite dell’arte più aggiornata, uno dei tanti epigoni degli ultimi pittori romantici che dipingevano nella Firenze dei Lorena.

Poi, a un certo punto, quando Fattori era ancora pittore di storia, la svolta improvvisa. Era il 1859 e stava dipingendo una grande tela, di due metri per tre, con un episodio di storia fiorentina (Clarice Strozzi intima a Ippolito e Alessandro de’ Medici di partire da Firenze), peraltro scoperto di recente, perché a opera quasi conclusa Fattori decise di stenderci sopra una mano di pittura per coprire quell’immagine e dipingere sul retro un lavoro di tutt’altro respiro, la sua prima grande battaglia, l’Episodio della battaglia di Montebello, che data al 1862. Subito a ridosso dell’abbandono del grande dipinto a tema storico si colloca però una serie di tavolette di soldati che sorprendono per la loro modernità: dipinti semplici, non più di storia ma di realtà, dove le pennellate abbozzano luminosi intarsi di luce e colore steso a macchiette giustapposte, dove il soggetto appare quasi sublimato, dove la grammatica sfiora la notazione geometrica, e dove già s’apprezza, scrive Farinella, “un primo accenno di quella volontà di mettere in crisi lo spazio prospettico e i rapporti proporzionali tra le figure che emergerà con prepotenza nei dipinti e nelle acqueforti degli ultimi decenni: se il gruppo di soldati, ancorati al terreno solo dalle piccole ombre portate, sembra galleggiare su una superficie bidimensionale, le proporzioni delle figure in uniforme non rispettano, anzi ribaltano, le leggi accademiche”.

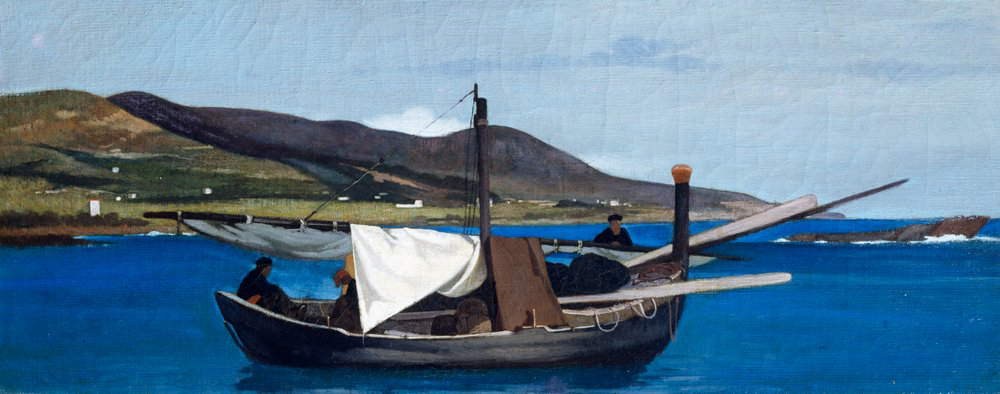

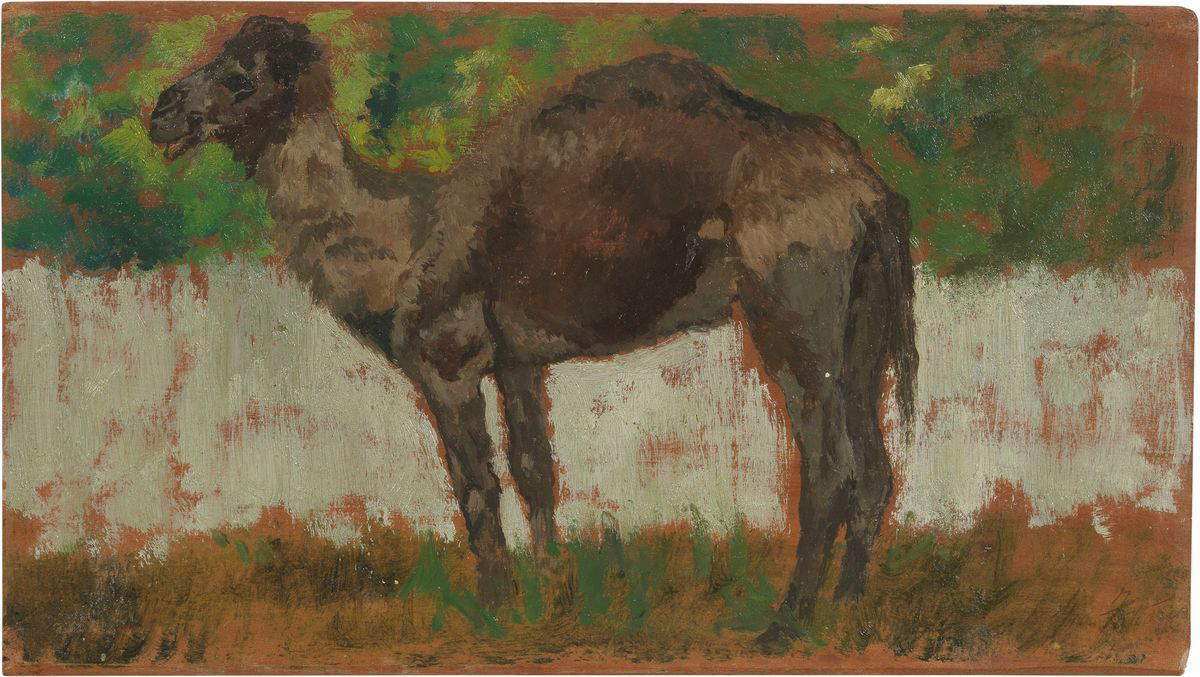

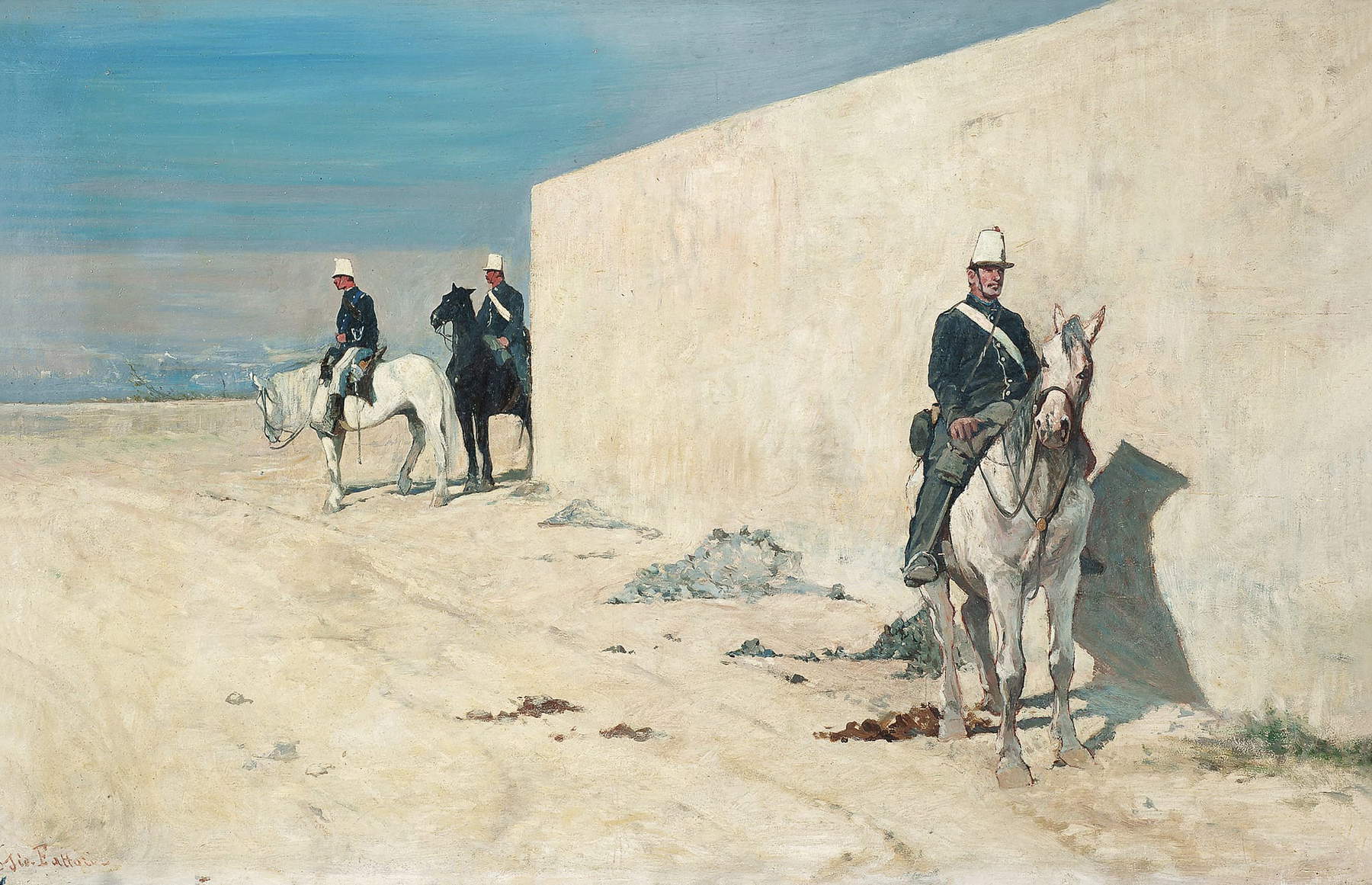

Uno sfolgorio, un mutamento così rapinoso rispetto a quelle mediocri pitture di storia da indurre a ritenerlo una specie d’epifania, una conversione mistica. Cos’era accaduto, e dove Fattori avesse imparato a dipingere così, è difficile a dirsi. Certo è che lui stesso, nelle sue memorie e nei suoi pochi scritti autobiografici, individuava in quel 1859 un anno fondamentale del suo percorso, l’anno in cui “vennero i macchiaioli”, come avrebbe scritto lui stesso, anche se in realtà i suoi soldati del ‘59 dovevano esser probabilmente il frutto d’una qualche più elaborata meditazione. Anzitutto sulle opere di Telemaco Signorini, di Vincenzo Cabianca, di Cristiano Banti, di Serafino De Tivoli, di tutti quegli artisti che avevano cominciato almeno da due o tre anni i loro esperimenti su di una pittura nuova, una pittura di sintesi visiva che, per adoperare le parole dello stesso Fattori, intendeva restituire al riguardante “la realtà della vera impressione del vero”. Questo, dunque, il presupposto della rivoluzione. All’osservazione degli esperimenti dei colleghi va poi aggiunto l’incontro con Nino Costa (in mostra sono alcuni suoi dipinti), l’inventore della moderna pittura di paesaggio italiana, sbalordito da quei primi esperimenti sui soldati, e di conseguenza intenzionato a suggerire a Fattori di cimentarsi anche col paesaggio. Le prime vedute di Fattori sono un altro snodo fondamentale della sua arte e rimontano ai primi anni Sessanta, altro periodo di feconda attività favorito dalla vicinanza alle campagne dell’entroterra livornese. Ogni dettaglio affascina l’ormai quasi quarantenne Fattori: i campi arati, quelli coltivati, il cielo sopra le distese d’erba e di terra, il profilo delle colline, gli animali al pascolo o allo stato brado, e ovviamente la vita dei contadini che, per tutta la sua carriera, Fattori avrebbe riprodotto senz’alcuna idealizzazione (attirandosi fin da subito le polemiche d’una critica che, abituata alla pittura di storia, non vedeva motivo di riportare in pittura l’esistenza umile di quei contadini). Naturalmente, nel repertorio fattoriano non poteva mancare il mare, elemento cui il pittore si sarebbe sempre sentito vicino: “amo il mare perché nato in città di mare”, avrebbe poi detto nei suoi scritti autobiografici. Gli esperimenti che Fattori conduce tra l’inizio degli anni Sessanta e la fine del decennio segnano anche il momento di massima sintesi formale: opere come le Acquaiole, lo studio per Pasture in Maremma, i Bagni Squarci, la Torre del Magnale, la Punta del Romito (nelle sue due versioni, quella su tela, più scarna, e quella più ricca, saturata, estiva, dipinta su tavola) si pongono al vertice di questo sperimentalismo, assieme a quel capolavoro che è La rotonda dei bagni Palmieri, conservata a Palazzo Pitti e purtroppo non prestata per la mostra (viene però echeggiata da una Signora al sole dello stesso periodo e della stessa temperie), al pari di diverse altre opere di proprietà delle Gallerie degli Uffizi che pure avrebbero ben figurato a Villa Mimbelli, data la solidità del progetto scientifico e la rilevanza dell’esposizione.

La mostra cerca anche di dissipare il mito del Fattori pittore contadino, pittore rozzo, pittore poco acculturato, pittore totalmente genuino. Mito che lo stesso pittore, coi suoi scritti e le sue memorie, certo contribuì ad alimentare, rivendicando a più riprese le sue modeste origini, presentandosi come un artista che aveva ricevuto un’educazione letteraria elementare (“un solo e modesto maestro mi insegnò a scrivere senza darmi nessuna altra cultura”, avrebbe scritto in una memoria del 1901), sbandierando come un vessillo la sua presunta mancanza di cultura. Questo understatement che Fattori cercò di far valere per tutta la vita aveva lo scopo preciso di corroborare quella sua aura del pittore semplice, dell’artista genuino, del continuo osservatore della natura che soltanto dalla natura si faceva ispirare, imitatore di nessuno, libero da qualunque condizionamento nella sua urgenza di manifestare il proprio sentimento. Dai suoi carteggi e, soprattutto, dallo studio dei riferimenti visivi delle sue opere emerge però un artista ben più colto di quanto volesse far credere. Ammiratore di Cervantes e del suo Don Chisciotte al punto d’aver dedicato alcuni dipinti al romanzo (uno di questi, in prestito dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, è in mostra). Conoscitore della pittura antica e di quella moderna: nelle sue opere si rinvengono senza troppa difficoltà riferimenti a Gustave Dorè, alle stampe giapponesi, senza contare che Farinella ha messo in relazione il suo Autoritratto esposto in apertura di mostra con l’autoritratto di Nicolas Poussin, e senza contare che Fattori, come altri macchiaioli, era stato attento indagatore dell’opera di Piero della Francesca, della quale dovette evidentemente rammentarsi in svariate occasioni (nelle Acquaiole, per esempio, la partitura compositiva rivela certe vistose somiglianze con gli affreschi di Arezzo). Lettore che non di rado discuteva con gli amici delle sue letture: acceso un suo commento su Zola, per esempio, e ancor più pungente una sua discussione sui Promessi sposi con Diego Martelli, il critico che contribuì in maniera determinante alla fortuna dei macchiaioli, e che Fattori considerava l’unico amico che avesse mai avuto (e sugli echi letterarî della pittura di Fattori, sia in entrata che in uscita, sul catalogo della mostra occorre prestare attenzione all’esaustiva ricognizione di Silvio Balloni, utile a espandere le considerazioni di Manganelli che aveva paragonato Fattori a Federigo Tozzi e a Renato Fucini).

Quanto alla grande pittura d’argomento bellico, la mostra di Livorno parte dall’indiscutibile realismo dei lavori di Fattori, che gli era già stato ampiamente riconosciuto dalla critica del passato (“Quando quel realismo si misura con le battaglia risorgimentali”, scriveva Roberto Tassi nel 1992 in riferimento alla Madonna della scoperta, “non produce pittura di storia ma un racconto immediato, disperso, diffuso nei particolari, palpitante, non eroico, grigio di sudore, di polvere, di fatica, di una drammaticità sparsa e quasi silenziosa”) per trasmettere l’immagine, ormai sedimentata a livello critico ma forse non ancora così nota al pubblico, del pittore profondamente antiretorico e, se non esplicitamente antirisorgimentale, quanto meno desideroso di smorzare ogni tono celebrativo, di far strame di quella pittura risorgimentale tronfia e solenne che abbondava nella produzione dei varî Cesare Maccari, Raffaele Pontremoli, Pietro Aldi, dello stesso Enrico Pollastrini. Fattori non fu l’unico in Italia a raccontare una specie di “Risorgimento privato” (come chi scrive ha voluto chiamarlo in un articolo di cinque anni fa), ma probabilmente fu tra i pochi, se non l’unico, a raccontarlo direttamente dai campi di battaglia: non più, dunque, una pittura d’epici scontri, di cariche, di combattimenti, quanto semmai una pittura di polvere, una pittura delle retrovie, una pittura di soldati più che una pittura di battaglie. Soldati impegnati a leggere e scrivere lettere, a curarsi dopo uno scontro, a lasciare il campo. Soldati, spesso, morti e abbandonati sul campo. È una pittura dolorosamente umana che, più tardi, avrebbe rasentato financo il sentimento anticolonialista: altra suggestione, questa, che la mostra intende offrire al visitatore, nel quadro d’un rinnovato interesse per i dipinti che Fattori eseguì tra gli anni Ottanta e Novanta sostanzialmente per far sapere cosa pensasse dell’avventura coloniale in Etiopia. La studiosa Carmen Belmonte, che già aveva scritto in passato su questi temi, non esita a inquadrare Fattori nei ranghi di quel dissenso anticoloniale di cui, dice nel suo saggio in catalogo, il pittore fu interprete “irritato e deluso” per il tradimento di quegl’ideali patriottici e risorgimentali nei quali aveva creduto in gioventù. La mostra offre pertanto l’occasione di vedere un Fattori diverso dal solito anche in questo senso, con la presenza d’opere che difficilmente si vedono alle mostre su di lui (Il soldato abbandonato e Pro patria mori, per esempio).

La mostra di Villa Mimbelli non elude il rapporto di Fattori con la Maremma (il paragone tra le varie versioni dei Bovi al carro, con anche il confronto con l’omologo dipinto di Giuseppe Abbati, è tra i punti più alti della rassegna), quello con gli altri macchiaioli, specie quelli della seconda generazione come Niccolò Cannici ed Egisto Ferroni, che a Fattori piacevano poco per via del loro sentimentalismo, e poi l’ambivalente amicizia con Plinio Nomellini, al quale il vecchio maestro non poteva perdonare, in ambito professionale, l’avvicinamento ad Alfredo Müller che era il più “impressionista” degli artisti toscani (in mostra lo spettacolare Fienaiolo di Nomellini che, pur omaggiando in maniera anche piuttosto plateale la Boscaiola del suo maestro, era già opera instradata verso direzioni totalmente diverse rispetto a quelle di Fattori). E insiste su diversi altri temi, fino a portare il visitatore all’ultimo Fattori, a quei “mirabili anni” del primo Novecento, come li definisce Farinella, alle opere estreme che sono state spesso dimenticate tanto dalla critica quanto dagli organizzatori a getto continuo delle mostre fattoriane.

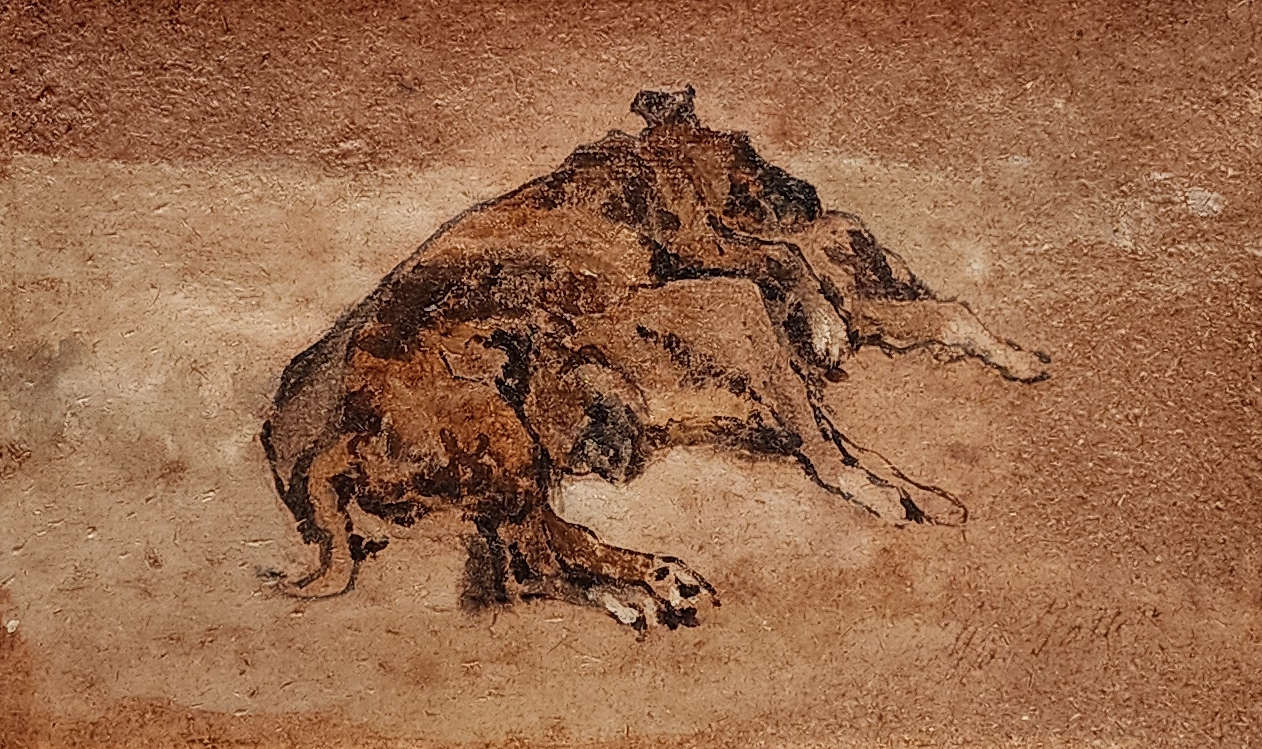

Giovanni Fattori era, fondamentalmente, un artista stanco. Di tutti: della clientela e delle istituzioni, che poche soddisfazioni gli avevano dato in vita (anche se Fattori era perfettamente consapevole di praticare una pittura poco conforme al gusto dominante). Del pubblico, che non lo apprezzava (e di nuovo: Fattori, già negli anni Settanta, non s’era fatto scrupoli di confessare al mercante Carlo Amodeo che, secondo lui, “il pubblico […] le più volte è cretino, e poca la parte intelligente”: per quel che ne sappiamo, non avrebbe cambiato opinione). Della politica. Quella dell’ultimo Fattori è, sostanzialmente, l’immagine d’un misantropo isolato, circondato di pochissimi affetti, e che non smette però di contestare, non finisce di voler “rompere i coglioni a questo marciume che è la società” (il fermo, sincero proposito che vent’anni prima intendeva condividere con l’amico Martelli), di sperimentare: ecco allora i dipinti a tema bellico ammantati di sferzante satira (Hurràh ai valorosi del 1907, uno degli apici dell’ultimo Fattori, mandato alla Biennale di Venezia di quell’anno, dove si poteva vedere anche il Garibaldi di Nomellini che in mostra gli viene esposto a fianco), ecco la critica sociale con le tavolette sugli Operai maremmani, ecco le incisioni (superfluo, naturalmente, ribadire che la mostra non trascura l’importanza di questo mezzo espressivo, tratto saliente della grandezza di Fattori), ecco un’opera d’ispitazione letteraria come L’affogato che rivela un Fattori del tutto insolito (“se non conoscessimo il profondo rifiuto ideologico opposto da Fattori alla dominante estetica simbolista”, scrive il curatore, “potremmo quasi pensare, per un attimo, che l’anziano artista avesse mostrato una fugace condivisione con gli ideali di cui l’allievo Nomellini era diventato un acclamato portavoce”) ed ecco i dipinti sugli animali, gli esseri viventi che più di tutti forse catturano la partecipazione emotiva del vecchio artista (è il ritratto d’un cavallo stanco e vecchio l’ultimo, incompiuto dipinto di Fattori). Il celeberrimo Muro bianco, opera degli anni Settanta, è posto a chiudere la mostra, assieme alle opere d’un gruppo vario d’artisti che avrebbero tratto più di qualche spunto dalla poetica di Fattori, a guisa d’epilogo solo in apparenza controintuitivo, in realtà funzionale a sottolineare ancora una volta, in uscita, quel carattere profondamente rivoluzionario della pittura fattoriana.

Va detto che di questo carattere c’era già una certa contezza quando Fattori era ancora in piena attività. Già nel 1899, Diego Angeli, sul Marzocco, poteva scrivere che “rivoluzionario il Fattori è sempre stato nella sua pittura, che accanto alle grazie sdolcinate dei moschettieri tradizionali e dei contadini d’operetta che per molti allietarono le esposizioni fiorentine, doveva sembrare la manifestazione d’un sentimento per lo meno anarchico. Perché egli non ha mai cercato di abbellire, coi lenocini della forma e del colore, la scena che lo interessava e gli sembrava degna d’esser riprodotta”. Fattori aveva brigato per farsi riconoscere una profonda autenticità d’intenzioni, c’era riuscito, ed era forse questa sincerità a esser considerata, al tempo, l’elemento più marcato della sua ribellione. Poi, trentott’anni dopo l’articolo di Angeli e ventinove dopo la morte di Fattori, è arrivato l’anatema di Longhi, che ha buttato nell’indifferenziata Fattori e l’Ottocento italiano tutto (“Non credo [...] alla definizione dello ‘stupido secolo XIX’ perché mi par troppo estensiva; ma se si tratta di riservarla alla pittura italiana di quel centennio non mi opporrò che debolmente”), e ha praticamente relegato il livornese al ruolo di comparsa laterale rispetto all’arte europea, buono tutt’al più a foggiare souvenir delle campagne toscane, com’è stato ritenuto per troppo tempo sulla scorta della trascurataggine d’una critica servile, arrendevole, prona al francocentrismo longhiano e a quel suo rozzo giudizio sulla pittura italiana del tempo.

Paradossalmente, il riconoscimento di Fattori in tempi di notte longhiana è arrivato più da fuori che dall’Italia. Alpheus Hyatt Mayor, nel 1971, lo riteneva uno dei più grandi incisori europei, oltre che “il più forte impressionista italiano”, e lo paragonava a Manet. Norma Broude, nel 1987, lo accostava a Degas e a Cézanne e gli riconosceva quello sperimentalismo nella costruzione spaziale che lo ha reso di fatto uno dei pittori più originali del suo secolo. Albert Boime, negli anni Novanta, è stato tra i primi a marcare con una certa chiarezza le divergenze (e le anticipazioni) rispetto al movimento impressionista. In Italia, tolti i pochi che con dedizione si son dati allo studio della pittura di Fattori, il livornese ha sempre corso il pericolo d’esser ritenuto l’illustratore della campagna toscana. Perché nel frattempo anche il gusto del pubblico è mutato. E allora il suggerimento di Manganelli, tuttora valido, era quello di portare Fattori fuori dai confini nazionali. Fargli smettere i panni del rassicurante pittore agreste, del nonno che piace a tutti. Farlo diventare antipatico. Se allora, dopo l’ampia monografica di Villa Mimbelli (che, di fatto, ha rilanciato le basi per il riconoscimento d’un Fattori europeo), si volesse fare un favore a Fattori, si potrebbe cominciare col diradare le centomila mostre che ogni anno i nostri organizzatori ci propinano e che però poco o niente aggiungono sul suo conto, ma corrono anzi il rischio di rinverdire il cliché del pittore da cartolina, e si potrebbe pensare a una mostra che inquadri Fattori nel contesto della pittura europea del tempo. Fattori, diceva Manganelli, “ha bisogno di espatriare, ha bisogno di freddezza, di arroganza, di una punta di occhiuta antipatia”.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.