Es hat vielleicht eine gewisse Bedeutung, dass eine der größten Revolutionen in der Malerei des 19. Jahrhunderts in Livorno begann. Vincenzo Farinella, der einsame Kurator der Ausstellung zum zweihundertsten Geburtstag von Giovanni Fattori, die vor kurzem in der Villa Mimbelli eröffnet wurde, zögerte nicht, den Begriff “Revolution” zu verwenden, um die umfassendste Ausstellung über Fattori zu untertiteln, die mindestens seit der von Andrea Baboni 2008 anlässlich eines anderen Jubiläums, nämlich des hundertsten Todestages, kuratierten Ausstellung zu sehen war. Malaparte sagte, die Menschen in Livorno seien wie Wasser: "Sie wollen sich bewegen, gehen, rennen, die Welt drehen. Und wenn sie stillstehen, stagnieren sie. Nun kann man sicher nicht sagen, dass Fattori die Welt bereiste: Sein Kosmos lag zwischen Livorno und Florenz. Dazu kommen ein paar seltene Abstecher nach Rom und eine einzige Reise nach Paris, als er in den Fünfzigern war (er war ziemlich voreingenommen losgefahren und kehrte nicht gerade zufrieden zurück). Diese hundert Kilometer zwischen Meer und Hügeln waren jedoch mehr als genug für ihn, um das Gesicht der italienischen Malerei zu verändern. Farinella bietet in der Einleitung des Katalogs eine ekstatische, fulminante Synthese dieser Revolution, die zuerst von Fattori selbst behauptet und dann von einigen seiner Zeitgenossen anerkannt wurde, die aber von einem großen Teil unserer Kritik des zwanzigsten Jahrhunderts immer noch vernachlässigt, unterschätzt, wenn nicht gar völlig ignoriert wird: ein Bruch mit den akademischen Regeln, insbesondere der perspektivischen Räumlichkeit und den proportionalen Beziehungen zwischen den Figuren, und das Experimentieren mit neuen Methoden der räumlichen Konstruktion.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Fattori sechs Jahrhunderte italienischer Malerei auf den Kopf gestellt hat. Ohne jedoch deren Regeln zu verleugnen: Seine Revolution sollte nicht als Aktion eines Fremdkörpers, eines Außenseiters betrachtet werden, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, das System von außen zu stürzen. Fattori hatte nicht das Temperament eines Futuristen: Er war zwar kühn, polemisch, stürmisch, starr, überhaupt nicht kompromissbereit und ständig unzufrieden, aber er war auch kein Brandstifter. Fattori war eher der Rebell, der von innen heraus agierte, der Protestler, der das System in seinen Grundfesten erschütterte und schließlich seine Revolution von innen heraus anführte. Er war sich dessen einigermaßen bewusst, auch wenn er davon überzeugt war, Teil einer Bewegung zu sein, jener “Revolution der Kunst, des ’Flecks’”, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, die er auf einige Jahre vor seinem persönlichen Durchbruch zurückführte. Seine Revolution beschränkte sich jedoch nicht auf die “Macchia”: Fattori war aus den oben genannten Gründen noch radikaler als Signorini, Banti, Cabianca und alle Künstler, die vor ihm mit der “Macchia” experimentiert hatten. Und es handelt sich um eine Revolution, die vielleicht noch mehr Anerkennung braucht. Dass wir dazu neigen, Fattori als eine der Säulen nicht nur unseres 19. Jahrhunderts zu betrachten, ist heute vielleicht eine Selbstverständlichkeit. Raffaele Monti betrachtete ihn als einen Vater der italienischen Kultur auf Augenhöhe mit einem Giuseppe Verdi, der bereits von Manganelli in Il Messaggero mit ihm verglichen wurde, zu einer Zeit, als Longhis Nacht auf Fattori sich bereits dem Morgengrauen näherte (“Wie Verdi ist Fattori ein großer Verführer: die warme Menschlichkeit, das Stück Realität, das Zeugnis des Lebens”). Das Hauptverdienst der Ausstellung von Farinella ist jedoch, ungeachtet der unbestreitbaren Vollständigkeit ihrer Rekonstruktion, dass sie den Grundstein dafür gelegt hat, dass wir endlich erkennen, dass der Künstler aus Leghorn, abgesehen von den Gunstbezeugungen, die er zweifellos genießt, wenn es um den Geschmack geht (es ist eine Tatsache, dass fast jährlich Ausstellungen über ihn gezählt werden: Er gehört zu den vom italienischen Publikum am meisten geliebten Künstlern und folglich auch zu den von unseren Ausstellungsmachern am meisten geliebten, aber wir müssen uns auch fragen, wie viele der letzten Ausstellungen über Fattori wirklich etwas gebracht haben), dass Fattori ein Maler von europäischem Format ist.

Das Kuriose an der ganzen Angelegenheit ist, dass die Ursprünge dieser Revolution immer noch etwas nebulös erscheinen, in eine leichte Nebeldecke gehüllt. Es muss auch gesagt werden, dass wir ohne einen Brief die Werke von Giovanni Fattori heute vielleicht nicht hätten, und dass die Geschichte der italienischen Kunst vielleicht eine andere Richtung eingeschlagen hätte, die wahrscheinlich weniger interessant gewesen wäre als die, die Fattori während seiner fünfzigjährigen Karriere zu etablieren, durchzusetzen und zu verfolgen vermochte. Es handelt sich um einen Brief, den sein Vater ihm im März 1849 schickte, um ihn von der Teilnahme an der Verteidigung von Florenz in den Wochen der österreichischen Invasion gegen die Aufständischen, die die Republik ausgerufen und Großherzog Leopold II. zum Verlassen der Toskana gezwungen hatten, abzuhalten. Wir kennen Fattoris Antwort nicht, aber da wir ihn kurz darauf in Livorno kennen lernen, müssen wir uns vorstellen, dass er den Rat seines Vaters befolgen musste. Damals war es das, was alle Eltern ihrem Kind sagen würden: Riskiere nicht dein Leben, denke an die Opfer, die Vater und Mutter gebracht haben, stelle dir den Schmerz der Familie vor. Damals war Fattori ein 24-Jähriger, der noch nichts Gutes, geschweige denn Interessantes getan hatte. Wäre er an die Front gegangen und nie von dort zurückgekehrt, würden wir ihn heute zu den vielen armen Künstlern zählen, die die Toskana Mitte des neunzehnten Jahrhunderts bevölkerten, denn so war Fattori, bis er fast vierzig war: ein mittelmäßiger Maler, ein Künstler mit geringem Talent, ein unreifer und arroganter Student, der nur zum Herumalbern taugte, seine Zeit in den Tavernen von Florenz vergeudete und sich höchstens für Politik interessierte, die einzige Leidenschaft, die ihn zu entfachen vermochte, als er Kurse an der Accademia besuchte. Ein “zeternder, anmaßender und ungehobelter” Student: So lautete das abschließende Urteil über einen Kurs, den er mit Bravour bestanden hatte. Wie es ihm gelang, innerhalb kürzester Zeit die Rolle des lustlosen und ungestümen Studenten abzulegen und zum “bedeutendsten Maler und Kupferstecher der zweiten Hälfte des italienischen 19. Jahrhunderts” zu werden, wie Farinella es treffend definiert, ist vielleicht noch nicht ganz klar. Denn die Prodromi ließen anderes vermuten, und die Revolution kam sofort.

Im Rahmen eines Rückblicks ist es schwierig, einen so umfangreichen und dichten Rundgang wie den von Farinella vorgestellten zu beschreiben: Die mehr als zweihundert Werke, die in vierundzwanzig Abteilungen angeordnet sind und die drei Stockwerke der Villa Mimbelli einnehmen (das Museum wurde vorübergehend von der ständigen Sammlung geräumt, um Platz für die Ausstellung zu schaffen: In Anbetracht der Bedeutung des Anlasses kann man die Wahl dieses Mal verzeihen, vorausgesetzt, dass die Neuanordnung dann blitzschnell erfolgt) halten jeden, der sich der Ausstellung widmen will, mindestens drei gute Stunden lang beschäftigt, die jedoch wie eine Viertelstunde vergehen, denn Es gibt keine Lücken, keine Wiederholungen, keine Füller, und der Besuchsplan ist auf altmodische Weise strukturiert, mit einer straffen chronologischen Reihenfolge, die sich bestenfalls ein paar thematische Durchbrüche erlaubt, um dem Publikum eine sanfte Dissonanz gegenüber einer Partitur zu bieten, die ruhig, gelassen und regelmäßig abläuft. In Anbetracht ihres Umfangs ist es daher notwendig, sich kurz zu fassen und sich auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren, und einer dieser Punkte ist gleich zu Beginn zu finden. Es ist schwer zu glauben, dass der Fattori im zweiten Raum derselbe Maler ist wie im ersten Abschnitt, wo Farinella fast alle bekannten und überlebenden frühen Werke versammelt hat (es gibt einige Zeichnungen, die wie die eines Teenagers aussehen, ein Ex-Voto , das sicherlich von den Schemata des Genres belastet ist, aber dennoch schrecklich ist, ein Historiengemälde, nämlich Der Tod von König Manfredi, das so hässlich ist, dass es mit einem Fragezeichen versehen ist, und eine erfolgreichere gelungene Lesestunde im Garten , bei dem man allerdings vermutet, dass die Retusche zu der Zeit, als Fattori zu Fattori geworden war, bereits perfektioniert war). Der Vergleich mit seinen Meistern und seinen ersten Referenzen (sein erster Mentor, der aus Leghorn stammende Giuseppe Baldini, und dann zwei Historienmaler, Giuseppe Bezzuoli und Enrico Pollastrini) grenzt an Grausamkeit, schadet diesen ersten, verkümmerten Probedrucken, die nichts Interessantes an sich haben und uns einen Maler offenbaren, der gar kein Maler war.Sie enthüllen uns einen Maler, der im Alter von dreißig Jahren noch in den Furchen einer Historienmalerei kämpfte, die dazu bestimmt war, die Bahnen der modernsten Kunst zu verlassen, einer der vielen Epigonen der letzten romantischen Maler, die im lothringischen Florenz malten.

Dann, zu einem bestimmten Zeitpunkt, als Fattori noch ein Historienmaler war, der plötzliche Wendepunkt. Es war 1859 und er malte eine große Leinwand, zwei mal drei Meter, mit einer Episode der florentinischen Geschichte(Clarice Strozzi, die Ippolito und Alessandro de’ Medici anweist, Florenz zu verlassen), die erst kürzlich entdeckt worden war, denn Als das Werk fast fertig war, beschloss Fattori, dieses Bild mit einem Anstrich zu überdecken und auf der Rückseite ein Werk von ganz anderem Umfang zu malen, nämlich seine erste große Schlacht, dieEpisode der Schlacht von Montebello aus dem Jahr 1862. Unmittelbar nach der Aufgabe des großen Gemäldes mit historischem Thema entsteht jedoch eine Reihe von Tafeln mit Soldaten, die durch ihre Modernität überraschen: einfache Gemälde, die nicht mehr von der Geschichte, sondern von der Wirklichkeit handeln, in denen die Pinselstriche leuchtende Licht- und Farbschichten skizzieren, die sich in nebeneinanderliegenden Punkten ausbreiten, in denen das Thema fast sublimiert erscheint, in denen die Grammatik an eine geometrische Notation grenzt und in denen man bereits kann man, schreibt Farinella, bereits “eine erste Andeutung jenes Wunsches erkennen, den perspektivischen Raum und die proportionalen Beziehungen zwischen den Figuren in Frage zu stellen, der in den Gemälden und Radierungen der letzten Jahrzehnte überdeutlich hervortreten sollte: Wenn die Soldatengruppe, die nur durch die kleinen Schatten, die sie tragen, auf dem Boden verankert ist, auf einer zweidimensionalen Fläche zu schweben scheint, respektieren die Proportionen der Uniformierten keine akademischen Gesetze, sondern heben sie sogar auf”.

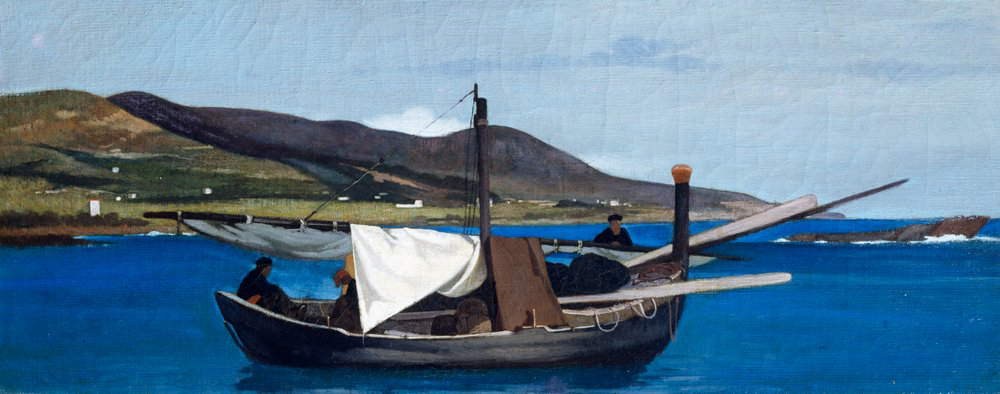

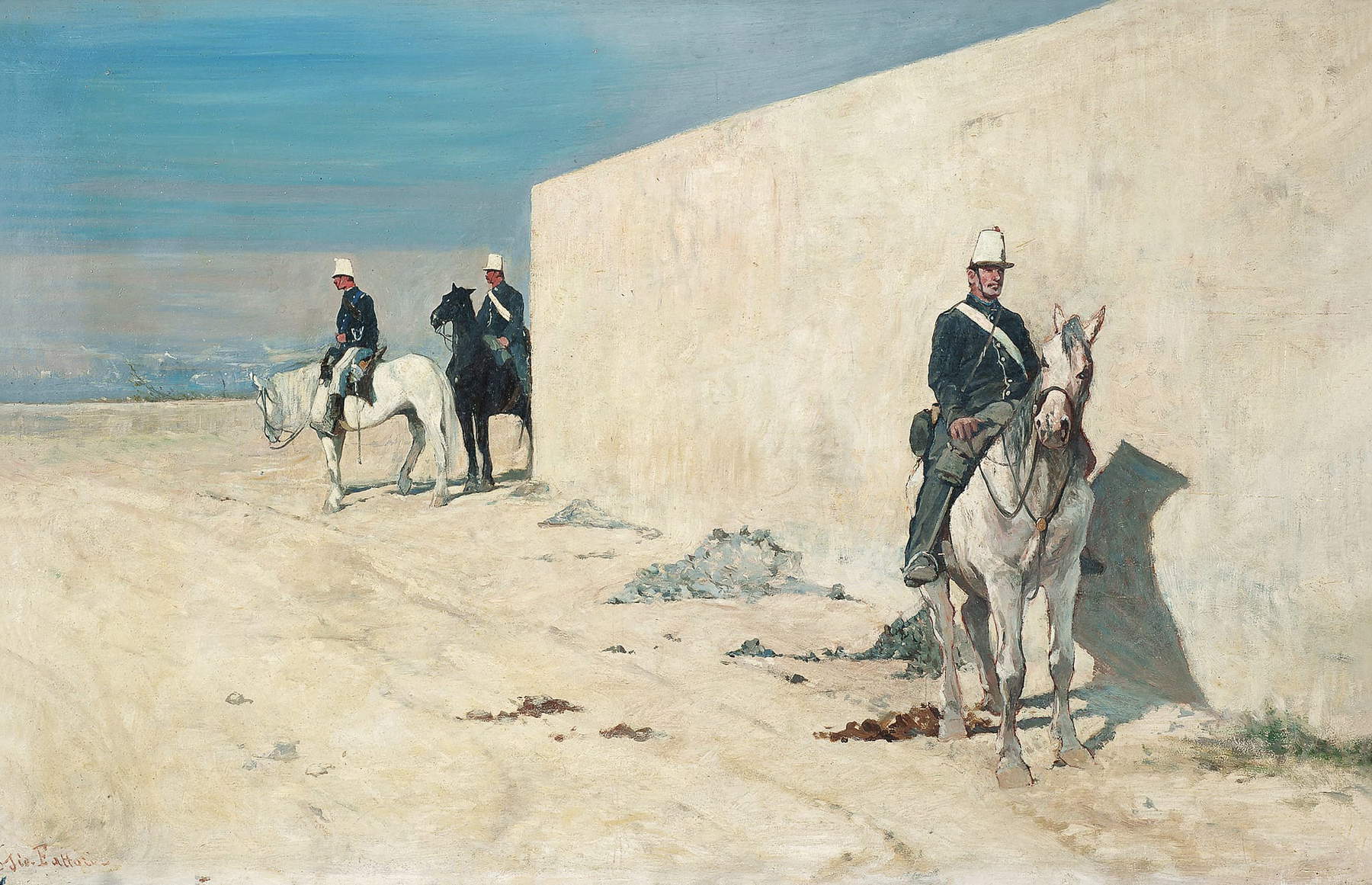

Eine schillernde, raubtierhafte Abkehr von den mittelmäßigen Historienbildern, die man als eine Art Epiphanie, eine mystische Bekehrung betrachten könnte. Was geschehen war und wo Fattori gelernt hatte, so zu malen, ist schwer zu sagen. Sicher ist, dass er selbst in seinen Memoiren und in seinen wenigen autobiografischen Schriften das Jahr 1859 als ein grundlegendes Jahr in seiner Laufbahn bezeichnete, das Jahr, in dem “die Macchiaioli kamen”, wie er selbst geschrieben hätte, obwohl seine “59 Soldaten” in Wirklichkeit wohl das Ergebnis einer längeren Meditation gewesen sein müssen. In erster Linie über die Werke von Telemaco Signorini, Vincenzo Cabianca, Cristiano Banti, Serafino De Tivoli, von all jenen Künstlern, die mindestens zwei oder drei Jahre zuvor mit ihren Experimenten zu einer neuen Malerei begonnen hatten, einer Malerei der visuellen Synthese, die, um mit Fattoris eigenen Worten zu sprechen, dem Subjekt “die Realität des wahren Eindrucks des Realen” zurückgeben sollte. Dies war also die Prämisse der Revolution. Zu der Beobachtung der Experimente seiner Kollegen kommt die Begegnung mit Nino Costa hinzu (einige seiner Gemälde sind ausgestellt), dem Erfinder der modernen italienischen Landschaftsmalerei, der von diesen ersten Experimenten mit Soldaten begeistert war und daraufhin Fattori vorschlagen wollte, sich ebenfalls in der Landschaftsmalerei zu versuchen. Die ersten Ansichten Fattoris sind ein weiterer grundlegender Wendepunkt in seiner Kunst und stammen aus den frühen 1960er Jahren, einer weiteren Periode fruchtbarer Aktivität, die durch die Nähe zur Landschaft des Hinterlandes von Livorno begünstigt wurde. Jedes Detail fasziniert den inzwischen fast vierzigjährigen Fattori: Die gepflügten Felder, die bestellten Äcker, der Himmel über den weiten Gras- und Erdflächen, die Umrisse der Hügel, die weidenden oder wilden Tiere und natürlich das Leben der Bauern, das Fattori während seiner gesamten Karriere ohne jegliche Idealisierung wiedergibt (was sofort den Widerspruch der Kritiker auf sich zieht, die, an die Historienmalerei gewöhnt, keinen Grund sehen, die bescheidene Existenz dieser Bauern wiederzugeben). Natürlich durfte in Fattoris Repertoire das Meer nicht fehlen, ein Element, dem sich der Maler immer verbunden fühlte: “Ich liebe das Meer, weil ich in einer Stadt am Meer geboren wurde”, sagte er später in seinen autobiografischen Schriften. Die Experimente, die Fattori zwischen dem Beginn der 1960er Jahre und dem Ende des Jahrzehnts durchführte, markierten auch den Moment der maximalen formalen Synthese: Werke wie die Acquaiole, die Studie für die Weide in der Maremma, die Bagni Squarci, der Torre del Magnale und die Punta del Romito (in zwei Versionen, der spärlicheren auf Leinwand und der reicheren, gesättigten und sommerlichen auf Holz gemalten Version) stehen auf dem Höhepunkt dieses Experimentierens, zusammen mit dem Meisterwerk, das Die Rotunde der Bäder von Palmieri, die im Palazzo Pitti aufbewahrt wird und leider nicht für die Ausstellung ausgeliehen wurde (sie wird jedoch von einer Dame in der Sonne aus derselben Zeit und mit demselben Temperament aufgegriffen), sowie einige andere Werke aus dem Besitz der Uffizien, die angesichts der Solidität des wissenschaftlichen Projekts und der Relevanz der Ausstellung gut in die Villa Mimbelli gepasst hätten.

Die Ausstellung versucht auch, den Mythos von Fattori als einem Bauernmaler, einem rauen Maler, einem schlecht ausgebildeten Maler, einem völlig unverfälschten Maler zu zerstreuen. Ein Mythos, zu dem der Maler selbst mit seinen Schriften und Memoiren sicherlich beigetragen hat, indem er mehrfach seine bescheidene Herkunft behauptete, sich als Künstler darstellte, der eine elementare literarische Ausbildung erhalten hatte (“ein einziger und bescheidener Lehrer hat mir das Schreiben beigebracht, ohne mir irgendeine andere Kultur zu geben”, soll er in einer Memoiren von 1901 geschrieben haben) und seine angebliche Kulturlosigkeit wie ein Banner zur Schau stellte. Dieses Understatement , das Fattori sein ganzes Leben lang zu behaupten versuchte, hatte genau das Ziel, seine Aura des einfachen Malers, des echten Künstlers, des ständigen Beobachters der Natur, der sich nur von der Natur inspirieren ließ, eines Nachahmers von niemandem, frei von jeglicher Konditionierung in seinem Drang, seine Gefühle auszudrücken, zu untermauern. Aus seiner Korrespondenz und vor allem aus dem Studium der visuellen Referenzen in seinen Werken geht jedoch ein Künstler hervor, der weitaus kultivierter ist, als er uns glauben machen will. Ein Bewunderer von Cervantes und seinem Don Quijote , der dem Roman sogar mehrere Gemälde gewidmet hat (eines davon ist als Leihgabe der Nationalgalerie für moderne und zeitgenössische Kunst in Rom zu sehen). Er ist ein Kenner der alten und modernen Malerei: Verweise auf Gustave Dorè und japanische Drucke lassen sich in seinen Werken problemlos finden, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Farinella sein jugendliches Selbstporträt im Palazzo Pitti mit demSelbstporträt von Nicolas Poussin in Verbindung gebracht hat, ganz zu schweigen davon, dass Fattori wie andere Macchiaioli-Maler ein aufmerksamer Beobachter des Werks von Piero della Francesca war, an das er offenbar mehrfach erinnert werden musste (in den Acquaiole beispielsweise weist die kompositorische Partitur einige auffällige Ähnlichkeiten mit den Fresken in Arezzo auf). Nicht selten diskutierte er seine Lektüre mit Freunden: So hat er beispielsweise einen Kommentar zu Zola verfasst, und noch eindringlicher ist eine Diskussion über die Promessi sposi (Die Verlobten) mit Diego Martelli, dem Kritiker, der entscheidend zum Erfolg der Macchiaioli beigetragen hat und den Fattori als seinen einzigen Freund betrachtete (und über die literarischen Anklänge an Fattoris Malerei, die er in seinem Werk findet). (zu den literarischen Anklängen an Fattoris Malerei im Ausstellungskatalog sei auf die ausführliche Untersuchung von Silvio Balloni verwiesen, die die Überlegungen von Manganelli ergänzt, der Fattori mit Federigo Tozzi und Renato Fucini verglichen hatte).

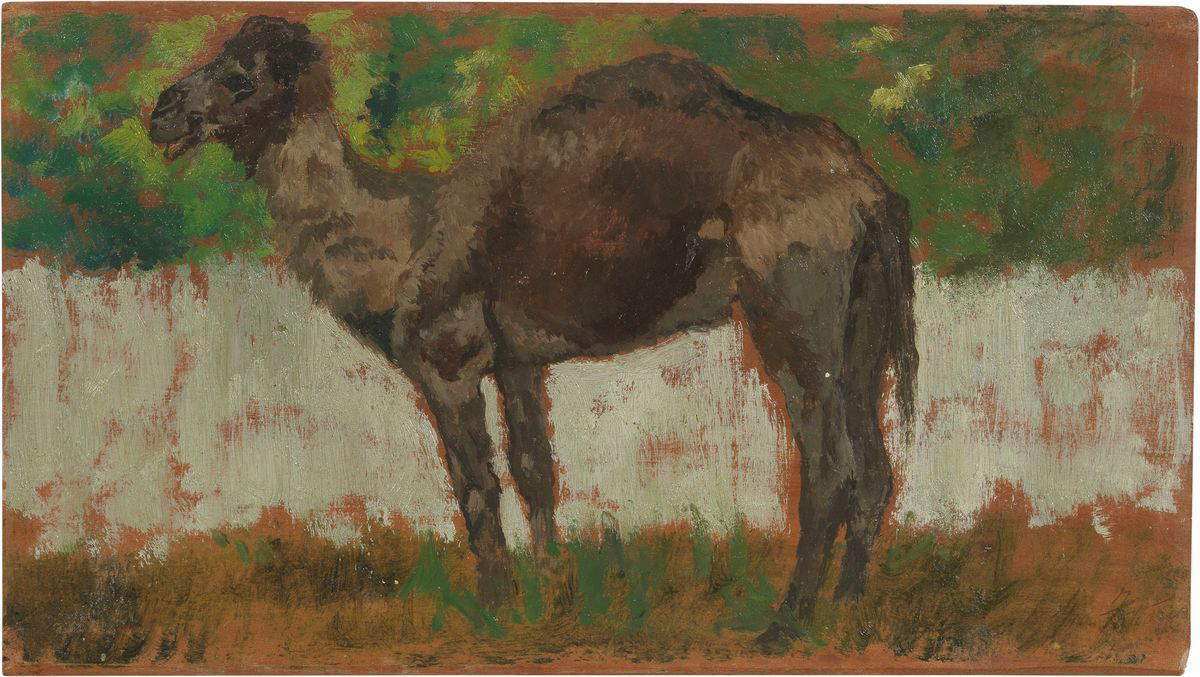

Was die großartige Malerei von Kriegssujets betrifft, so geht die Ausstellung in Livorno von dem unbestreitbaren Realismus der Werke Fattoris aus, der von der Kritik bereits in der Vergangenheit weithin anerkannt wurde (“Wenn man diesen Realismus an den Schlachten des Risorgimento misst”, schrieb Roberto Tassi 1992, "ist es ein Realismus, der nicht nur ein Realismus ist, sondern auch ein Realismus, der kein Realismus ist.schrieb Roberto Tassi 1992 in Bezug auf die Madonna der Entdeckung, “es ist keine Historienmalerei, sondern eine unmittelbare Erzählung, verstreut, diffus in den Details, tastend, nicht heroisch, grau von Schweiß, Staub, Müdigkeit, mit einer dramatischen um das Bild eines zutiefst anti-rhetorischen Malers zu vermitteln, der, wenn schon nicht explizit gegen das Risorgimento, so doch zumindest darauf bedacht war, jeden feierlichen Ton abzuschwächen und die verkürzte und feierliche Risorgimento-Malerei zu beseitigen, die in den Werken von Cesare Maccari, Raffaele Pontremoli, Pietro Aldi und Enrico Pollastrini selbst zu finden war, und das sich mittlerweile auf kritischer Ebene etabliert hat, aber vielleicht noch nicht so bekannt ist. Fattori war nicht der einzige in Italien, der eine Art ”privates Risorgimento“ (wie der Autor es in einem Artikel vor fünf Jahren nennen wollte) schilderte, aber er war wahrscheinlich einer der wenigen, wenn nicht der einzige, der direkt von den Schlachtfeldern berichtete: Es handelt sich also nicht mehr um ein Gemälde von epischen Zusammenstößen, von Angriffen, von Kämpfen, sondern eher um ein Gemälde von Staub, ein Gemälde des Hinterlandes, ein Gemälde von Soldaten und nicht ein Gemälde von Schlachten. Soldaten, die damit beschäftigt sind, Briefe zu lesen und zu schreiben, sich nach einer Schlacht zu erholen und das Feld zu verlassen. Soldaten, die oft tot und verlassen auf dem Feld liegen. Es handelt sich um ein schmerzhaft menschliches Gemälde, das später an antikoloniale Gefühle grenzen sollte: eine weitere Anregung, die die Ausstellung dem Besucher im Rahmen des wiedererwachten Interesses an den Gemälden, die Fattori zwischen den 1980er und 1990er Jahren malte, bieten will, um ihm im Wesentlichen mitzuteilen, was er über das koloniale Abenteuer in Äthiopien dachte. Die Wissenschaftlerin Carmen Belmonte, die bereits in der Vergangenheit über diese Themen geschrieben hat, zögert nicht, Fattori in die Reihe jener antikolonialen Dissidenten zu stellen, von denen sie in ihrem Essay im Katalog sagt, dass der Maler ein ”irritierter und enttäuschter" Interpret des Verrats an den patriotischen und Risorgimento-Idealen war, an die er in seiner Jugend geglaubt hatte. Die Ausstellung bietet also auch in diesem Sinne die Möglichkeit, einen anderen Fattori zu sehen, mit Werken, die selten in Ausstellungen über ihn zu sehen sind(Il soldato abbandonato und Pro patria mori, zum Beispiel).

Die Ausstellung in der Villa Mimbelli lässt Fattoris Beziehung zur Maremma nicht außer Acht (der Vergleich zwischen den verschiedenen Versionen von Bovi al carro, einschließlich des Vergleichs mit dem homologen Gemälde von Giuseppe Abbati, ist einer der Höhepunkte der Ausstellung), die zu den anderen Macchiaioli, vor allem zu denen der zweiten Generation wie Niccolò Cannici und Egisto Ferroni, die Fattori wegen ihrer Sentimentalität wenig mochte, und dann die ambivalente Freundschaft mit Plinio Nomini, der als erster in der Ausstellung gemalt wurde.eine ambivalente Freundschaft mit Plinio Nomellini, dem der Altmeister nicht verzeihen konnte, dass er sich beruflich Alfredo Müller näherte, der der “impressionistischste” unter den toskanischen Künstlern war (Nomellinis spektakulärer Fienaiolo ist ausgestellt, der zwar eine ziemlich unverhohlene Hommage an die Boscaiola seines Meisters darstellt, aber bereits ein Werk war, das in eine ganz andere Richtung ging als das von Fattori). Und er geht noch auf einige andere Themen ein, bis er den Besucher zu den letzten Fattori führt, zu jenen “bewundernswerten Jahren” des frühen 20. Jahrhunderts, wie Farinella sie definiert, zu den extremen Werken, die sowohl von der Kritik als auch von den Veranstaltern von Fattori-Ausstellungen oft vergessen wurden.

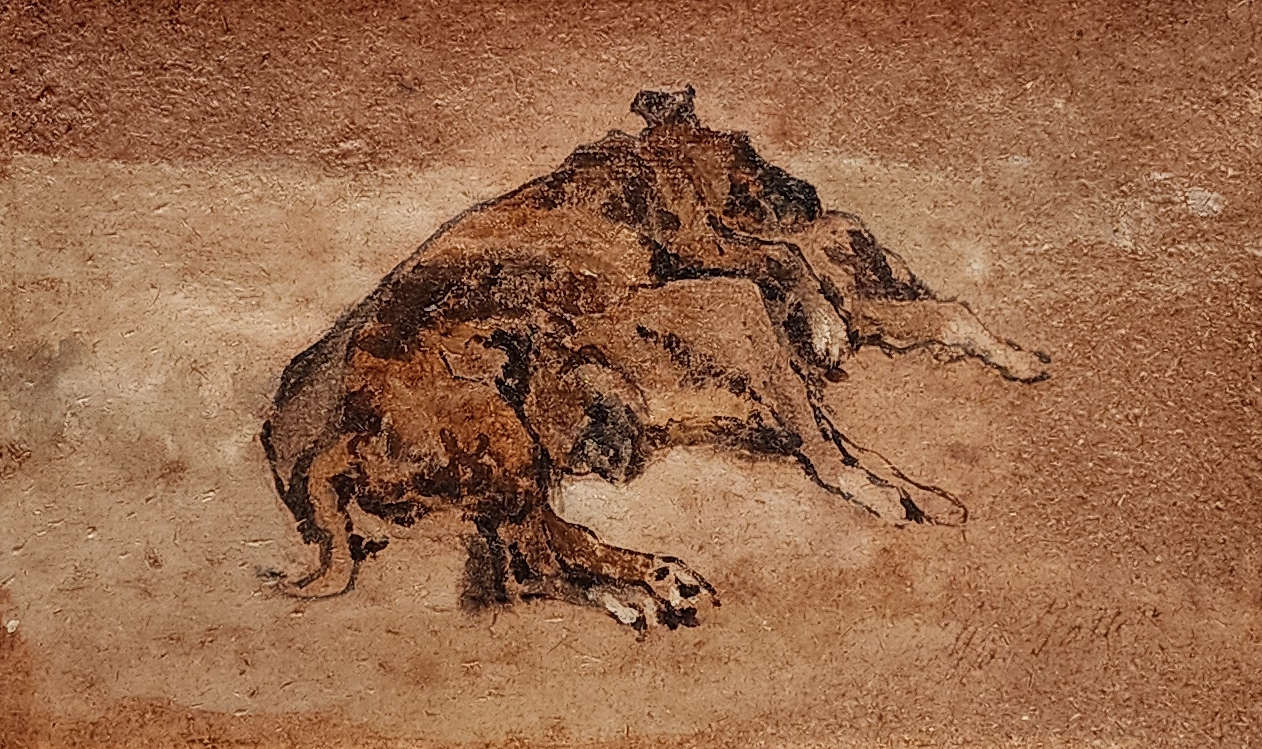

Giovanni Fattori war im Grunde genommen ein müder Künstler. Von allen: von der Kundschaft und den Institutionen, die ihm in seinem Leben wenig Befriedigung verschafft hatten (auch wenn Fattori sich durchaus bewusst war, dass er eine Malerei betrieb, die nicht dem herrschenden Geschmack entsprach). Vom Publikum, das ihn nicht schätzte (und noch einmal: Fattori hatte schon in den 1970er Jahren keine Skrupel, dem Kaufmann Carlo Amodeo zu gestehen, dass seiner Meinung nach “das Publikum [...] oft dumm und wenig intelligent ist”: Soweit wir wissen, hat er seine Meinung nicht geändert). Die Politik. Das Bild des verstorbenen Fattori ist im Wesentlichen das eines isolierten Misanthropen, der von wenig Zuneigung umgeben ist, der aber nicht aufhört zu kämpfen, der nicht aufhört, “dieser Fäulnis, die die Gesellschaft ist, die Eier abzuschlagen” (die feste und aufrichtige Absicht, die er zwanzig Jahre zuvor mit seinem Freund Martelli teilen wollte), zu experimentieren: Da sind die in beißende Satire gehüllten Gemälde zum Thema Krieg(Hurràh ai valorosi von 1907, einer der Höhepunkte der letzten Fattori, die zur Biennale von Venedig in jenem Jahr geschickt wurdenin jenem Jahr, wo man auch Nomellinis Garibaldi neben ihm in der Ausstellung sehen konnte), Sozialkritik mit den Tafeln über die Arbeiter der Maremma, Stiche (es ist überflüssig zu betonen, dass die Ausstellung die Bedeutung dieses Mediums, das ein hervorstechendes Merkmal von Fattoris Größe ist, nicht außer Acht lässt), ein Werk mit literarischer Inspiration wie L’affogato (Ertrunkener ), das einen völlig untypischen Fattori offenbart (“wenn man sich nicht der tiefen ideologischen Ablehnung bewusst wäre, die Fattori der vorherrschenden symbolistischen Ästhetik entgegenbrachte”, schreibt die Kuratorin, “könnte man für einen Moment fast meinen, dass der ältere Künstler eine flüchtige Zustimmung zu den Idealen gezeigt hat, die sein Schüler Nomellini zu einem(der Kurator schreibt: ”Man könnte fast glauben, dass der alte Künstler eine flüchtige Zustimmung zu den Idealen gezeigt hat, für die sein Schüler Nomellini ein anerkannter Wortführer geworden war"), und hier sind die Gemälde von Tieren, den Lebewesen, die vielleicht am meisten die emotionale Beteiligung des alten Künstlers einfangen (das Porträt eines müden, alten Pferdes ist das letzte, unvollendete Gemälde Fattoris). Die berühmte Weiße Wand, ein Werk aus den 1970er Jahren, steht am Ende der Ausstellung, zusammen mit Werken einer vielfältigen Gruppe von Künstlern, die sich mehr als nur ein paar Anregungen von Fattoris Poetik geholt haben, als ein Epilog, der nur scheinbar kontraintuitiv ist, in Wirklichkeit aber funktional, indem er noch einmal den zutiefst revolutionären Charakter von Fattoris Malerei hervorhebt.

Es muss gesagt werden, dass diese Figur bereits bekannt war, als Fattori noch in vollem Gange war. Bereits 1899 konnte Diego Angeli in Il Marzocco schreiben, dass “Fattori in seiner Malerei immer revolutionär gewesen ist, die neben den rührseligen Anmutungen der traditionellen Musketiere und Operettenbauern, die für viele die florentinischen Ausstellungen bejubelten, die Manifestation eines zumindest anarchischen Gefühls gewesen sein muss. Denn er hat nie versucht, die Szene, die ihn interessierte und die es wert schien, wiedergegeben zu werden, mit der Üppigkeit von Formen und Farben zu verschönern”. Fattori hatte darum gekämpft, für eine tiefe Authentizität der Absichten anerkannt zu werden, und es war ihm gelungen, und vielleicht war es diese Aufrichtigkeit, die damals als das markanteste Element seiner Rebellion angesehen wurde. Dann, achtunddreißig Jahre nach Angelis Artikel und neunundzwanzig nach Fattoris Tod, erschien Longhis Anathema, das Fattori und das gesamte italienische 19.] die Definition des ’dummen 19. Jahrhunderts’ nicht, weil sie mir zu weitreichend erscheint; aber wenn es darum geht, sie der italienischen Malerei dieses Jahrhunderts vorzubehalten, werde ich mich ihr nur schwach widersetzen"), hat den Künstler aus Leghorn praktisch in die Rolle eines Statisten im Vergleich zureuropäischen Kunst, die allenfalls als Andenken an die toskanische Landschaft taugt, da sie zu lange mit der Nachlässigkeit einer unterwürfigen, sich ergebenden Kritik betrachtet wurde, die dem Francozentrismus Longhis und seinem groben Urteil über die italienische Malerei jener Zeit verfallen war.

Paradoxerweise kam die Anerkennung Fattoris zu Longhis Zeiten eher aus dem Ausland als aus Italien. Alpheus Hyatt Mayor bezeichnete ihn 1971 als einen der größten europäischen Kupferstecher und als “den stärksten italienischen Impressionisten” und verglich ihn mit Manet. Norma Broude verglich ihn 1987 mit Degas und Cézanne und erkannte die Experimentierfreudigkeit in der räumlichen Konstruktion an, die ihn zu einem der originellsten Maler seines Jahrhunderts machte. Albert Boime gehörte in den 1990er Jahren zu den Ersten, die die Abweichungen (und Vorwegnahmen) von der impressionistischen Bewegung deutlich machten. In Italien ist der Künstler aus Leghorn, abgesehen von den wenigen, die sich mit der Malerei Fattoris beschäftigt haben, immer Gefahr gelaufen, als Illustrator der toskanischen Landschaft angesehen zu werden. Denn in der Zwischenzeit hat sich auch der Geschmack des Publikums geändert. Manganellis Vorschlag, der auch heute noch gültig ist, bestand also darin, Fattori aus dem Land zu holen. Ihn aus der Rolle des beruhigenden Landmalers, des Großvaters, den alle mögen, zu entfernen. Ihn unsympathisch zu machen. Wenn wir also nach der umfangreichen monografischen Ausstellung in der Villa Mimbelli (die in der Tat die Grundlage für die Anerkennung eines europäischen Fattori wiederbelebt hat) Fattori einen Gefallen tun wollten, könnten wir damit beginnen, die hunderttausend Ausstellungen zu durchforsten, die uns unsere Organisatoren jedes Jahr anbieten und die jedoch wenig oder nichts über ihn aussagen. Wir könnten an eine Ausstellung denken, die Fattori in den Kontext der europäischen Malerei seiner Zeit stellt. Fattori, pflegte Manganelli zu sagen, “braucht das Ausland, braucht Kälte, Arroganz, einen Hauch von krasser Abneigung”.

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.