Certains films deviennent cultes parce qu’ils sortent au bon moment, interceptant d’abord certains ferments d’époque et d’existence encore latents avec un style original, destiné à faire école. C’est le cas d’Amores Perros (153 minutes), le premier film du réalisateur oscarisé Alejandro González Iñárritu (Mexico, 1963), qui a suscité en 2000 un intérêt sans précédent pour le cinéma mexicain auprès du public international. Le long métrage (dont le projet initial était un documentaire divisé en épisodes) enquête avec acharnement sur les contradictions sociales de la capitale mexicaine à travers l’entrelacement de trois histoires sanglantes dont les protagonistes, appartenant à des classes sociales différentes, croisent leurs vies lors d’un tragique accident de voiture. Dans une société chaotique et violente, personne ne semble à l’abri du destin de surpuissance qui l’attend, et chacun tente de survivre aux dépens des autres. Des ruelles des bidonvilles où se débattent au quotidien ceux qui vivent d’expédients, aux luxueux palaces dans lesquels évoluent ceux qui ont réussi à s’enrichir, le film s’impose comme le portrait exorbitant d’une mégapole vue de l’intérieur de ses entrailles, dont les habitants sont aspirés dans un tourbillon de pulsions incontrôlables et finalement de la mort, fatale niveleuse sociale. Le scénario, écrit par le réalisateur lui-même avec l’écrivain Guillermo Arriaga Jordán (Mexico, 1958), a duré trois ans : trente-six versions ont été rédigées avant d’arriver à la formulation finale, et la sélection des cinquante-deux acteurs, dont beaucoup en étaient à leur première expérience, a également été un processus de longue haleine. Le casting a été guidé par la recherche de similitudes congénitales entre les interprètes et les personnages, suivie d’un entraînement au cours duquel ils ont été amenés à vivre pendant un certain temps dans leurs propres conditions pour faciliter l’identification. Outre le point de vue thématique, Amores Perros est également un film complexe d’un point de vue structurel : un montage horloger fait se dérouler la narration par fragments, jouant habilement avec les déviations temporelles, les flashbacks, les anticipations et les renvois continus, se plaçant ainsi parmi les pionniers de cette interruption systématique de la linéarité narrative qui constitue encore le trait distinctif de nombreux films, comme l’a également montré la dernière Biennale du cinéma.

Pour le vingt-cinquième anniversaire de son film légendaire, qui lui a ouvert les portes de l’industrie cinématographique new-yorkaise, Iñárritu a voulu faire revivre ce matériau encore vivant et magmatique, en profitant de la découverte de plus de trois cents kilomètres de pellicule jetés et abandonnés sur le sol du studio lors du montage original. Depuis un quart de siècle, ces seize millions d’images étaient enfouies dans les archives cinématographiques de l’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) et le cinéaste, après en avoir pris connaissance, a décidé de les composer en une exposition-installation intitulée Sueño Perro: Instalación Celuloide, révélée pour la première fois à la Fondazione Prada à Milan, où elle sera visible jusqu’au 26 février 2026 avant de voyager vers d’autres institutions internationales, notamment LagoAlgo à Mexico et The Los Angeles County Museum of Art (LACMA) en 2026.

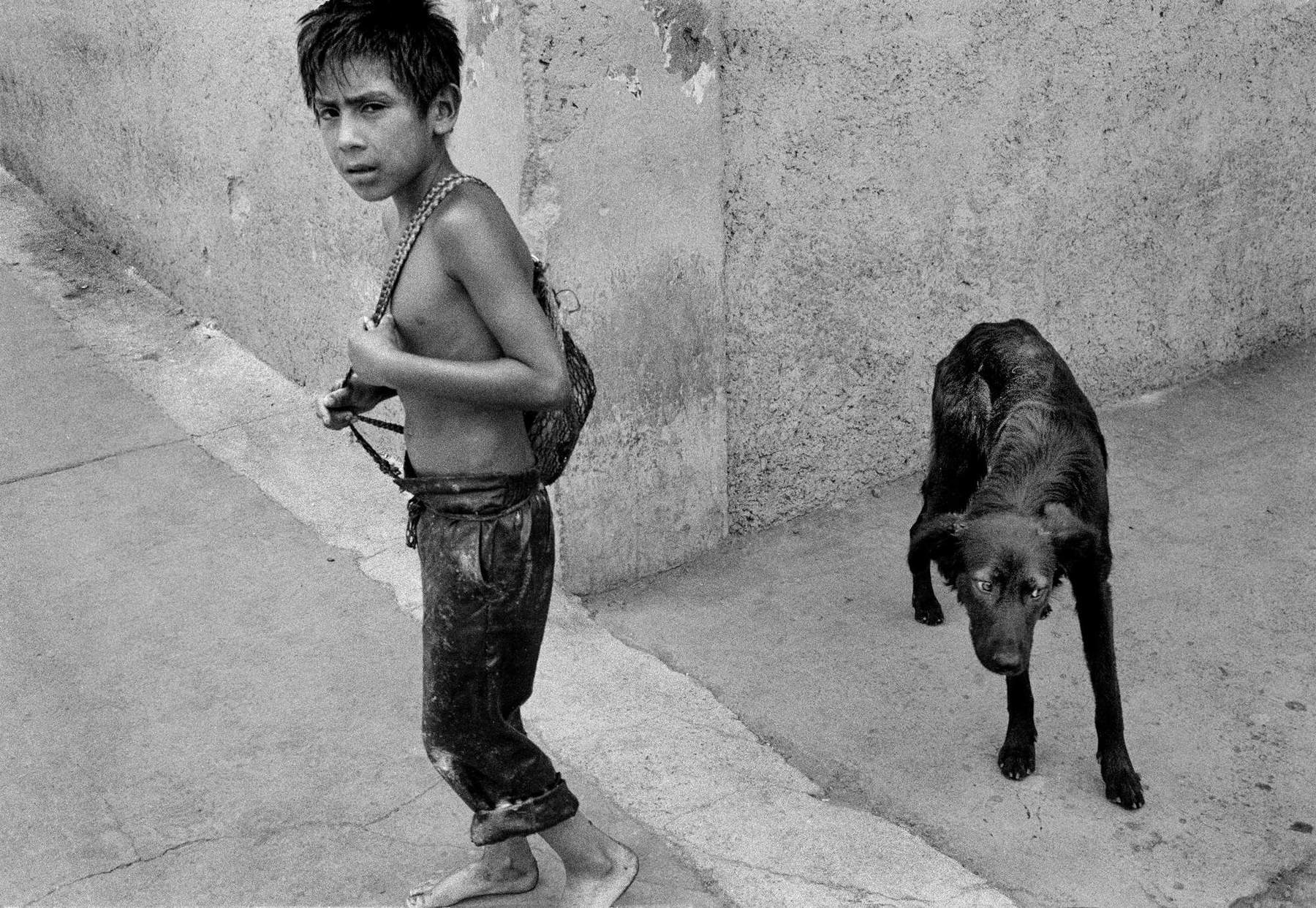

Le parcours de l’exposition au rez-de-chaussée du Podium s’articule autour d’une séquence de salles obscures, dans chacune desquelles d’imposants projecteurs analogiques 35 mm (équipement aujourd’hui aussi rare que les opérateurs capables de l’utiliser) diffusent un flux continu de fragments d’Amores Perros, assemblés pour la première fois avec un son composé d’enregistrements d’ambiance mélangés à des sons musicaux désarticulés. Dans cet environnement englobant, on se sent comme dans le ventre de la baleine, mais on perd presque immédiatement le fil du niveau de réalité (ou de fiction) dans lequel on se trouve, et on ne sait plus si on est dans le ventre en celluloïd du film, dans les méandres les plus troubles de la ville de Mexico à l’époque de la naissance du film, ou dans le plus torride de l’histoire de la ville. Dans les méandres les plus troubles de Mexico au début des années 2000 ou encore au cœur de l’illusion cinématographique tout court, où le croisement entre ces bribes de vie et la matière première du film matérialise un rêve saisissant. La succession de séquences filmiques intensément chargées, désengagées de la conséquentialité narrative de l’intrigue dans un réseau de miroirs et de répétitions, se plie à l’épine dorsale structurelle d’Amores Perros, à savoir la coprésence d’histoires qui se frôlent au gré d’un destin impitoyable, et l’examine en quelque sorte. Une fois de plus, la présence des chiens sert de fil conducteur entre les différents événements et classes sociales représentés : dans le titre du film, le mot qui désigne en espagnol ces animaux est utilisé comme adjectif dans un sens que l’on pourrait traduire approximativement par “mauvaises amours”, en référence à la violence (physique ou psychologique) que l’on respire dans chaque scène. Par ailleurs, les chiens, dont la population errante s’élevait à trois millions à l’époque de la réalisation du film et dont beaucoup étaient utilisés dans des combats illégaux, étaient, dans la culture aztèque, censés accompagner spirituellement les hommes dans l’au-delà. Mais dans le Mexico sanglant évoqué, qui ressemble à un cercle de l’enfer où le défi quotidien est de rentrer chez soi indemne, ils semblent être des créatures envoyées, plutôt que de garder l’entrée du royaume des morts comme le Cerbère mythologique, pour s’assurer que ses portes s’ouvrent en grand pour tous sans distinction.

Malgré l’absence de dialogue et de synopsis, l’installation parvient à transmettre la vision apocalyptique d’une métropole grouillante de vie et traversée de contradictions extrêmes qui constitue la source d’inspiration première du film. Au contraire, le fait que seuls les atmosphères et les thèmes des histoires de l’installation puissent être reconstruits intuitivement souligne comment une disparité sociale aussi prononcée est en soi capable de générer simultanément de multiples actions au potentiel cinématographique intrinsèque, dont certaines dans lesquelles le réalisateur plonge sa caméra avec un réalisme cru. Il s’agit d’un carottage impitoyable qui explore l’essence palpitante de la vie en sondant ses manifestations les plus radicales et en les retirant un instant de la course chaotique des événements pour les observer à travers la loupe des névroses de chaque personnage. Combien de films existent à l’intérieur d’un film et quelles sont les différentes possibilités de langage qui peuvent naître d’un même métrage ? Telles sont les questions que le réalisateur s’est posées avant de se lancer dans la réélaboration d’une installation à partir de matériel d’archives, vingt-cinq ans après la sortie d’un film qui, à bien des égards, a défini l’imagination d’une époque.

L’installation, réalisée avec un déploiement impérial de forces comme toutes les expositions de la Fondazione Prada, explicite efficacement l’intention analytique qui sous-tend ce processus de refonte et satisfait pleinement, notamment grâce à la présence scénographique des projecteurs et de leurs faisceaux lumineux, le caractère “ immersif ” de la mise en scène, l’une des qualités les plus recherchées aujourd’hui dans les expositions d’art contemporain. Dans cette version, plus encore que dans le film, Mexico n’apparaît pas comme une toile de fond de l’action scénique mais comme un véritable personnage, observé avec horreur mais aussi avec un amour profond pour sa liberté archaïque, pour la fragilité de ses équilibres et pour la vocation tragiquement destructrice qui alimente sa puissance créatrice. Les séquences du film peuvent être comparées à une succession de peintures murales numériques qui, dans leur traduction sur un support aussi impermanent par nature que l’image en mouvement, conservent toute l’aspiration de leurs prédécesseurs historiques à incarner une grande épopée populaire et chorale.

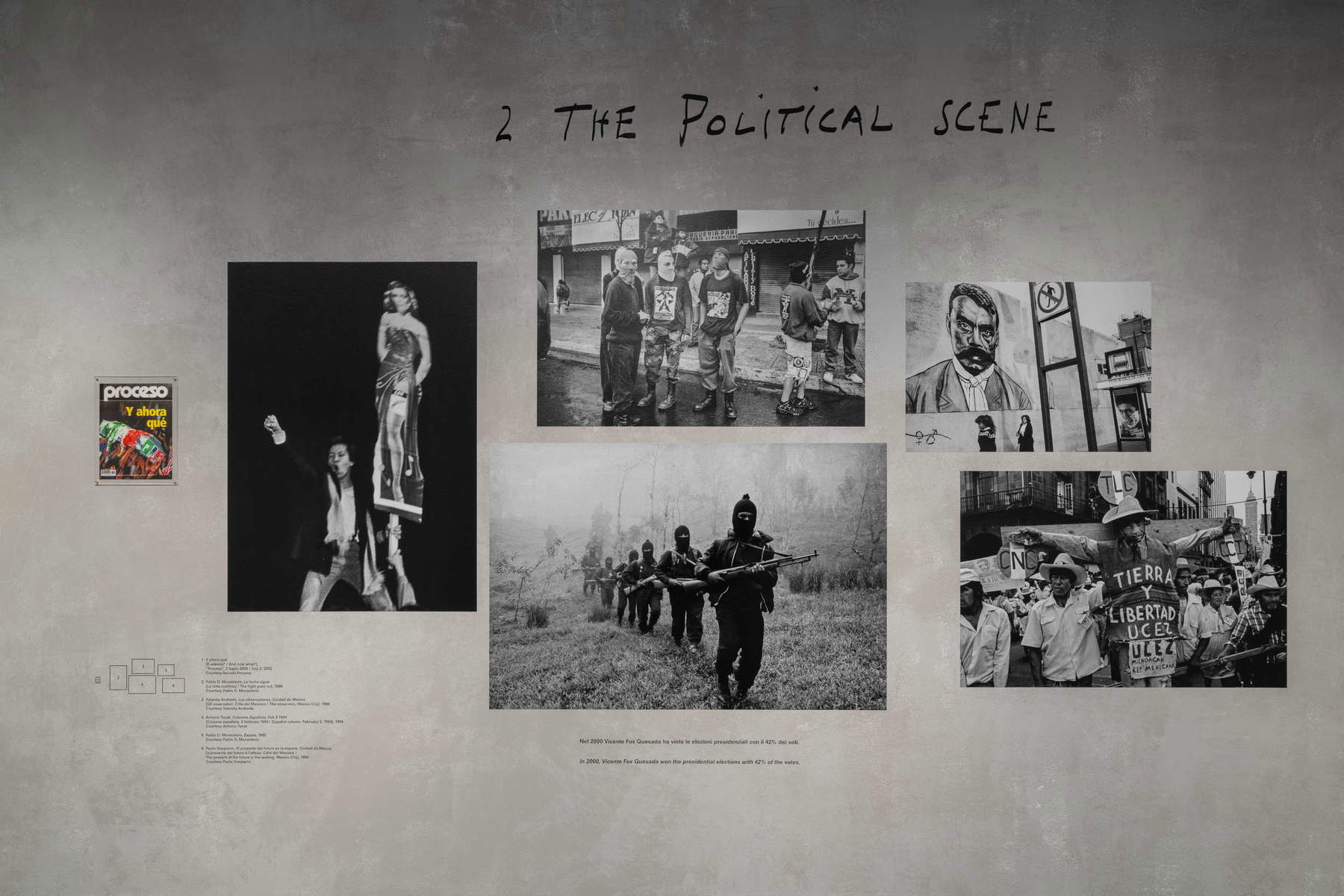

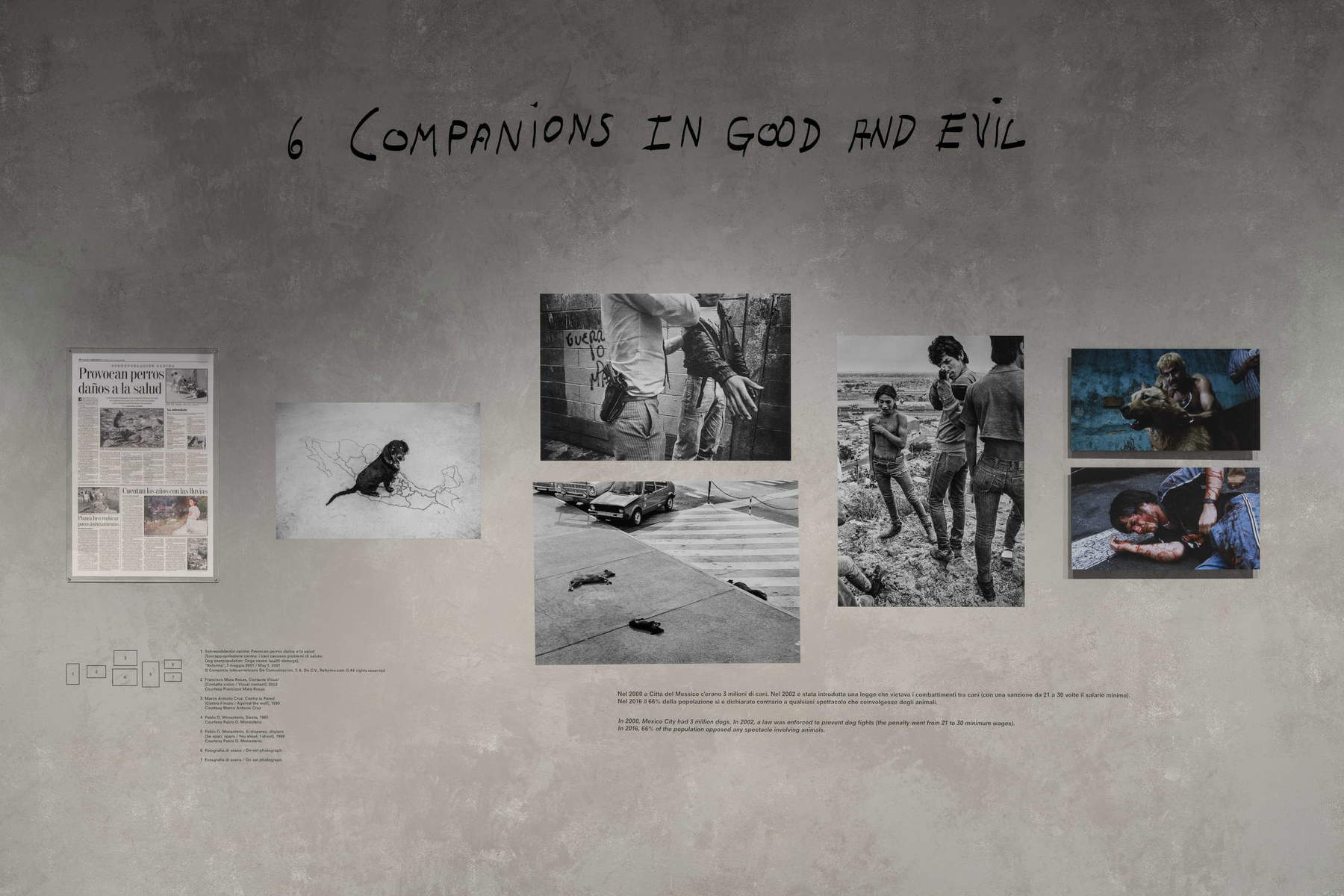

En complément de l’exposition, à l’étage supérieur du bâtiment, une installation visuelle et sonore créée par l’écrivain et journaliste mexicain Juan Villoro, intitulée Mexico 2000 : The Moment that Exploded, plonge dans le contexte social et politique mexicain au début du nouveau millénaire. Une piste audio interactive et une vaste collection sélectionnée par Pablo Ortiz Monasterio de pages de journaux et de photographies documentaires prises par les plus grands photojournalistes de l’époque, tels que Paolo Gasparini, Graciela Iturbide, Enrique Metinides et Pedro Meyer, documentent l’histoire récente de la capitale mexicaine. L’année 2000 est un moment crucial pour le Mexique : après 71 ans de pouvoir, le Partido Revolucionario Institucional a perdu les élections présidentielles et le pays s’apprête à vivre la démocratie. Dans le même temps, la réalité mexicaine se présente comme un paysage paradoxal caractérisé par l’inégalité, la corruption et la violence, par la coexistence de vestiges de forteresses aztèques et de vestiges contemporains, par l’héritage de la religiosité aztèque qui se traduit par une foi syncrétique et souvent sentimentale, par des vagues de protestation, par la fragilité de toute forme de socialité (de la naissance à l’âge adulte) et par l’absence d’un système de protection sociale. de toute forme de socialité (de la famille au système politique), par la précarité d’une économie largement souterraine opposée à des monopoles privés millionnaires, par l’omniprésence de la télévision et de ses nouvelles idoles dans des habitations délabrées et dépourvues des commodités essentielles telles que l’eau chaude.

Dans ce format environnemental (une succession de salles thématiques à parcourir avec un audioguide), ce qui pourrait apparaître à première vue comme un dispositif didactique se propose comme un voyage poétique en images et en mots vers les lieux où prend forme la trame narrative d’Amores Perros, sans laquelle elle aurait été impensable. L’exposition photographique est divisée en douze chapitres qui explorent, à l’aide d’images emblématiques, les répercussions des événements qui ont marqué le pays dans les espaces cachés de la capitale où la vie s’écoule différemment du récit officiel, en soulignant les références aux thèmes abordés par le film grâce à l’inclusion de photos extraites de ce dernier. Parmi les images les plus fortes, citons les portraits d’adolescents armés réalisés par Pablo O. Monasterio, la série d’accidents mortels photographiés par Enrique Metinides, dont les premiers remontent aux années 1950 (avant les célèbres clichés d’Andy Warhol dans les rues de New York à partir de 1963), l’image de Pedro Valtierra, datant du début des années 1980, et l’image d’un jeune homme en train de se battre.l’image de Pedro Valtierra, datée de 1998, dans laquelle une petite femme chiapanèque repousse un soldat à mains nues lors des affrontements entre l’EZLN et les groupes paramilitaires pro-gouvernementaux, et la prise de vue urbaine de Paolo Gasparini à travers le pare-brise fissuré d’un taxi, qu’il a intentionnellement utilisé pour construire la métaphore visuelle intense d’une violence qui brise le regard. Le choix de présenter les tirages photographiques (tous en noir et blanc à l’exception des photos de films) dans un cadre habitable permet de rendre intelligible le déroulement du récit historique dans ses aspects synchroniques et constitue une proposition intéressante pour un cadre documentaire. Plus engageante que les panneaux synoptiques classiques, cette présentation, dans laquelle les images ont été réimprimées avec une texture uniforme, va quelque peu à l’encontre de la valorisation des pièces individuelles et de leurs spécificités matérielles originales, déclarant implicitement la subalternité d’un projet d’exposition qui, au contraire, aurait eu toutes les qualifications pour subsister même en l’absence de l’exposition plus “emblématique” qui l’accompagne.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.