Alcuni film diventano dei cult perché escono al momento giusto, intercettando per primi certi fermenti epocali ed esistenziali ancora latenti con uno stile originale, destinato a fare scuola. Uno tra questi è Amores Perros (153 minuti), film d’esordio del regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu (Città del Messico, 1963), che nel 2000 suscitò nel pubblico internazionale un inedito interesse per il cinema messicano. Il lungometraggio (il cui progetto iniziale era un documentario suddiviso in episodi) investiga con ferocia le contraddizioni sociali della capitale messicana attraverso l’intreccio di tre storie cruente i cui protagonisti, appartenenti a differenti classi sociali, incrociano le loro vite in un tragico incidente automobilistico. In una società caotica e violenta nessuno sembra essere immune al destino di sopraffazione che lo attende e tutti provano a sopravvivere a discapito degli altri. Dai vicoli degli slum dove quotidianamente lotta chi campa di espedienti ai palazzi di lusso in cui si muovono coloro che sono riusciti a guadagnarsi uno status benestante, il film s’impone come esorbitante ritratto di una megalopoli vista dall’interno delle sue viscere, i cui abitanti vengono risucchiati in un vortice di pulsioni irrefrenabili e infine di morte, fatale livellatrice sociale. La scrittura della sceneggiatura, firmata dallo stesso regista assieme allo scrittore Guillermo Arriaga Jordán (Città del Messico, 1958), durò tre anni: prima di arrivare alla formulazione definitiva ne furono scritte trentasei versioni e anche la selezione dei cinquantadue attori, molti dei quali alla prima esperienza, fu un processo di lunga durata. A guidare il casting la ricerca di congenite similitudini tra gli interpreti e i personaggi, seguito da un training che prevedeva di farli vivere per qualche tempo nelle loro stesse condizioni per facilitare l’immedesimazione. Oltre che dal punto di vista tematico, Amores perros è un film complesso anche da quello strutturale: un montaggio a orologeria fa procedere la narrazione per frammenti, giocando con abilità tra scarti temporali, flashback, anticipazioni e continui rimandi, collocandosi tra i pionieri di quella sistematica interruzione della linearità narrativa che tuttora costituisce la cifra distintiva di molti film, come anche l’ultima Biennale Cinema ha mostrato.

Per il venticinquesimo anniversario del suo leggendario film, che gli aprì le porte dell’industria cinematografica di New York, Iñárritu ha voluto riprendere in mano quel materiale ancora vivo e magmatico cogliendo l’occasione del ritrovamento di oltre trecento chilometri di pellicola scartati e abbandonati sul pavimento dello studio durante il montaggio originale. Per un quarto di secolo quei sedici milioni di fotogrammi erano rimasti sepolti negli archivi cinematografici dell’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e il regista, venutone a conoscenza, ha deciso di comporli in una mostra-installazione intitolata Sueño Perro: Instalación Celuloide, rivelata per la prima volta alla Fondazione Prada a Milano, dove sarà visitabile fino al 26 febbraio 2026 per poi transitare in altre istituzioni internazionali, tra le quali LagoAlgo a Città del Messico e The Los Angeles County Museum of Art (LACMA) nel 2026.

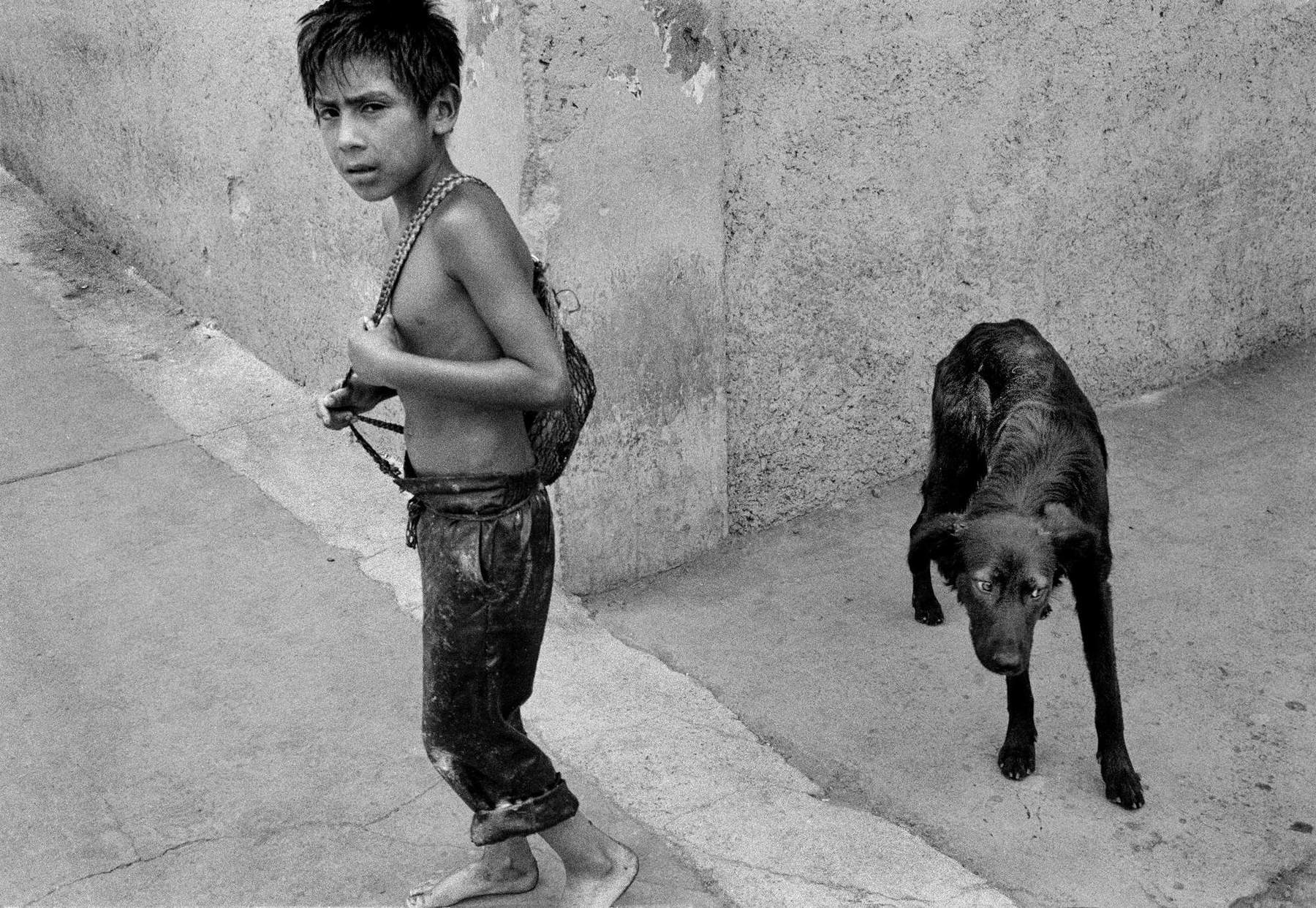

Il percorso espositivo al piano terra del Podium si articola attraverso una sequenza di stanze al buio, in ognuna delle quali imponenti proiettori analogici 35mm (attrezzature ormai rare, quanto gli operatori in grado di utilizzarle) diffondono un flusso continuo di frammenti di Amores Perros, assemblati per la prima volta con un sonoro fatto di registrazioni ambientali frammiste a suoni musicali disarticolati. In questo ambiente inglobante sembra di stare nella pancia della balena, ma quasi fin da subito si perde cognizione del livello di realtà (o di finzione) in cui ci si trova e non si sa più se si è nel ventre di celluloide del film, nei meandri più torbidi di Città del Messico agli inizi degli anni Duemila oppure addirittura nel cuore dell’illusione cinematografica tout court, dove l’intersezione tra quegli stralci di vita e la materia grezza della pellicola materializza un sogno vivido. Il succedersi di sequenze filmiche cariche di intensità, svincolate dalla consequenzialità narrativa della trama in una rete di rispecchiamenti e ripetizioni, asseconda e in qualche modo esamina l’elemento strutturale portante di Amores Perros, ossia la compresenza di storie che si sfiorano per i capricci di un destino impietoso. Anche in questo caso, a far da filo conduttore tra le diverse vicende e classi sociali rappresentate, la presenza dei cani: nel titolo del film la parola che in spagnolo designa questi animali è usata in funzione di aggettivo in un’accezione che all’incirca si potrebbe tradurre come “amori cattivi”, in riferimento alla violenza (fisica o psicologica) che si respira in ogni scena. Al tempo stesso i cani, la cui popolazione randagia all’epoca di realizzazione del film ammontava a tre milioni di esemplari, molti dei quali impiegati nei combattimenti illegali, nella cultura azteca avevano il compito di accompagnare spiritualmente gli uomini nell’aldilà. Ma nella cruenta Città del Messico evocata, simile a un girone infernale dove la sfida quotidiana è quella di tornare a casa incolumi, sembrano creature inviate, più che per custodire l’ingresso del regno dei morti come il mitologico Cerbero, per assicurarsi che le sue porte si spalanchino per tutti indistintamente.

Pur in assenza di dialoghi e di sinossi, l’installazione è efficace nel restituire la visione apocalittica di una metropoli brulicante di vita e attraversata da contraddizioni estreme che costituisce la fonte di ispirazione primaria del film. Anzi, il fatto che delle storie nell’installazione siano ricostruibili per via intuitiva soltanto le atmosfere e le tematiche enfatizza come di per sé una disparità sociale così accentuata sia in grado di generare in simultanea molteplici azioni dotate di un intrinseco potenziale cinematografico, in alcune delle quali il regista affonda la macchina da presa con crudo realismo. Il suo si potrebbe definire come uno spietato carotaggio che indaga l’essenza pulsante della vita scandagliandone le manifestazioni più radicali e sottraendole per un attimo al caotico affollarsi degli eventi per osservarle attraverso la lente di ingrandimento delle nevrosi di ciascun personaggio. Quanti film esistono dentro a un film e quali diverse possibilità di linguaggio possono scaturire dalle medesime riprese? Queste le domande da cui è partito il regista prima di cimentarsi nella rielaborazione installativa del materiale d’archivio a distanza di venticinque anni dall’uscita di un film che in molte accezioni ha definito l’immaginario di un’epoca.

L’installazione, realizzata con un dispiegamento di forze imperiale come tutte le mostre alla Fondazione Prada, è efficace nell’esplicitare l’intento analitico sotteso a questo processo di ripensamento e soddisfa appieno, soprattutto grazie alla presenza scenografica dei proiettori e dei loro fasci luminosi, il carattere “immersivo” dell’ambientazione, tra le qualità più ricercate oggi nelle mostre di arte contemporanea. In questa versione, ancora più che nel film, Città del Messico appare non come sfondo dell’azione scenica ma come un vero e proprio personaggio, osservato con orrore ma anche con un profondo amore per la sua libertà arcaica, per la fragilità dei suoi equilibri e per la tragica vocazione distruttiva che alimenta la sua potenza creativa. Le sequenze del film sono assimilabili a una successione di murales digitali, che nella traduzione in un medium per sua natura impermanente come l’immagine in movimento conservano tutta l’aspirazione dei loro predecessori storici a incarnare una grande epopea popolare e corale.

Complementare della mostra, al piano superiore dell’edificio, un allestimento visivo e sonoro ideato dallo scrittore e giornalista messicano Juan Villoro, intitolato Mexico 2000: The Moment that Exploded, approfondisce il contesto sociale e politico messicano all’inizio del nuovo millennio. Una traccia audio interattiva e un’ampia raccolta selezionata da Pablo Ortiz Monasterio di pagine di quotidiani e fotografie documentaristiche realizzate dai più importanti fotogiornalisti del tempo, come Paolo Gasparini, Graciela Iturbide, Enrique Metinides e Pedro Meyer, documentano la storia recente della capitale messicana. Il 2000 fu per il Messico un momento cruciale: dopo 71 anni al potere, il Partido Revolucionario Institucional aveva perso le elezioni presidenziali e il paese si preparava a sperimentare la democrazia. Allo stesso tempo, la realtà messicana si presentava come un paradossale panorama caratterizzato da disuguaglianze, corruzione e violenza, dalla coesistenza delle rovine della roccaforte azteca con quelle contemporanee, da retaggi di religiosità azteca sfocianti in una fede sincretica spesso sentimentale, da ondate di protesta, dalla fragilità di qualsiasi forma di socialità (dalla famiglia al sistema politico), dalla precarietà di un’economia in gran parte sommersa contrapposta a monopoli privati milionari, dall’onnipresenza della televisione e dei suoi nuovi idoli in abitazioni fatiscenti prive delle dotazioni essenziali come l’acqua calda.

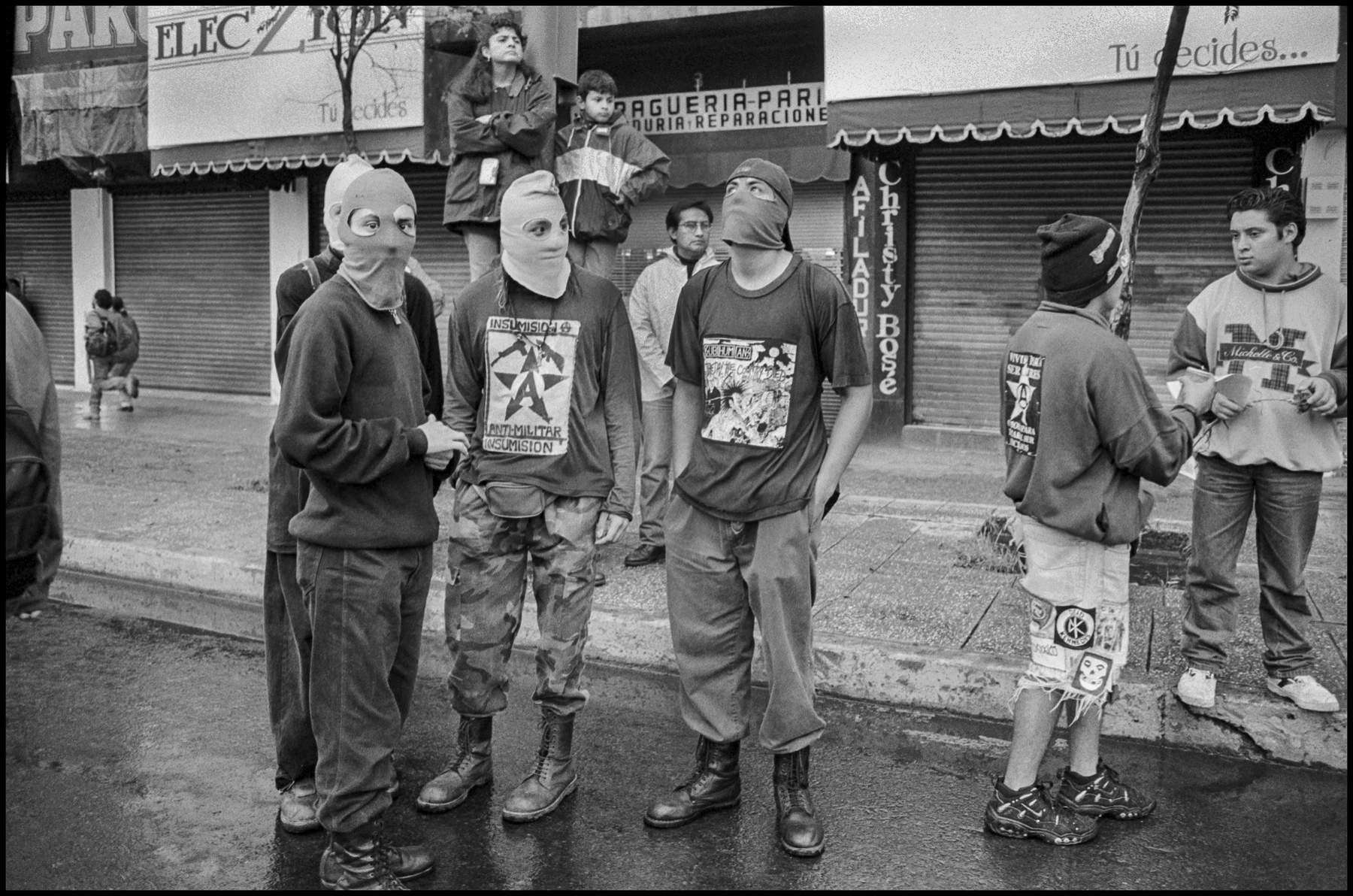

In questo formato ambientale (una successione di stanze tematiche da percorrere con audioguida), quello che a prima vista potrebbe sembrare un apparato didattico è proposto come un viaggio poetico per immagini e parole nei luoghi in cui prende corpo il tessuto narrativo di Amores Perros, senza i quali sarebbe stato impensabile. La mostra fotografica è suddivisa in dodici capitoli che scandagliano con immagini emblematiche le ripercussioni degli avvenimenti epocali del paese negli spazi reconditi della capitale dove la vita scorre in modo diverso rispetto alla narrazione ufficiale, evidenziando richiami alle tematiche affrontate dal film con l’inserimento di fotogrammi estratti dalla pellicola. Tra le immagini più potenti, i ritratti di adolescenti armati di Pablo O. Monasterio, la serie degli incidenti mortali fotografati da Enrique Metinides, le prime delle quali risalenti agli anni Cinquanta (in anticipo rispetto ai celebri scatti di analogo soggetto realizzati a partire dal 1963 da Andy Warhol nelle strade di New York), l’immagine di Pedro Valtierra, datata 1998, in cui una minuta donna chiapaneca respinge a mani nude un soldato durante gli scontri tra l’EZLN e i gruppi paramilitari filogovernativi e la ripresa urbana di Paolo Gasparini attraverso il parabrezza crepato di un taxi, da lui intenzionalmente impiegato per costruire l’intensa metafora visiva di una violenza che incrina lo sguardo. La scelta di presentare le stampe fotografiche (tutte in bianco e nero tranne i fotogrammi del film) in un allestimento abitabile è efficace nel rendere intelligibile il dipanarsi della narrazione storica nei suoi aspetti sincronici e costituisce un’interessante proposta di allestimento di carattere documentario. Più coinvolgente dei classici pannelli sinottici, questa presentazione, in cui le immagini sono state ristampate con una texture uniforme, va un po’ a discapito della valorizzazione dei singoli pezzi e delle loro specificità materiche originali, implicitamente dichiarando la subalternità di un progetto espositivo che, invece, avrebbe avuto tutti i titoli per sussistere anche in assenza della mostra più “blasonata” che accompagna.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.