Manche Filme werden zu Kultfilmen, weil sie zum richtigen Zeitpunkt erscheinen und bestimmte epochale und existenzielle Gärungen, die noch latent vorhanden sind, mit einem originellen Stil abfangen, der dazu bestimmt ist, Maßstäbe zu setzen. Einer davon ist Amores Perros (153 Minuten), der Debütfilm des Oscar-Preisträgers Alejandro González Iñárritu (Mexiko-Stadt, 1963), der im Jahr 2000 beim internationalen Publikum ein noch nie dagewesenes Interesse am mexikanischen Kino weckte. Der Spielfilm (dessen ursprüngliches Projekt ein in Episoden unterteilter Dokumentarfilm war) untersucht die sozialen Widersprüche der mexikanischen Hauptstadt durch die Verflechtung dreier blutiger Geschichten, deren Protagonisten, die unterschiedlichen sozialen Schichten angehören, ihr Leben bei einem tragischen Autounfall kreuzen. In einer chaotischen und gewalttätigen Gesellschaft scheint niemand vor dem Schicksal der Übermacht gefeit zu sein, das ihn erwartet, und jeder versucht, auf Kosten der anderen zu überleben. Von den Gassen der Slums, in denen diejenigen, die von ihrem Verstand leben, tagtäglich kämpfen, bis zu den Luxuspalästen, in denen sich diejenigen bewegen, die es geschafft haben, einen wohlhabenden Status zu erlangen, drängt sich der Film als exorbitantes Porträt einer Megalopolis auf, die von innen heraus gesehen wird und deren Bewohner in einen Strudel unkontrollierbarer Impulse und schließlich in den Tod, den tödlichen sozialen Gleichmacher, hineingezogen werden. Das Drehbuch, das der Regisseur zusammen mit dem Schriftsteller Guillermo Arriaga Jordán (Mexiko-Stadt, 1958) verfasste, dauerte drei Jahre: Sechsunddreißig Fassungen wurden geschrieben, bevor die endgültige Formulierung feststand, und auch die Auswahl der zweiundfünfzig Schauspieler, von denen viele ihre erste Erfahrung machten, war ein langwieriger Prozess. Die Auswahl der Schauspieler, von denen viele zum ersten Mal vor der Kamera standen, war ebenfalls ein langwieriger Prozess. Bei der Auswahl wurde nach Ähnlichkeiten zwischen den Darstellern und den Figuren gesucht, gefolgt von einem Training, bei dem sie eine Zeit lang unter ihren eigenen Bedingungen leben mussten, um die Identifikation zu erleichtern. Abgesehen vom thematischen Aspekt ist Amores Perros auch in struktureller Hinsicht ein komplexer Film: Eine Uhrwerk-Montage lässt die Erzählung in Fragmenten ablaufen, spielt geschickt mit zeitlichen Abweichungen, Rückblenden, Vorgriffen und ständigen Querverweisen und gehört damit zu den Pionieren jener systematischen Unterbrechung der narrativen Linearität, die noch immer das Erkennungsmerkmal vieler Filme darstellt, wie auch die letzte Biennale Kino zeigte.

Zum fünfundzwanzigsten Jahrestag seines legendären Films, der ihm die Türen der New Yorker Filmindustrie öffnete, wollte Iñárritu jenes Material wiederbeleben, das noch immer lebendig und magisch ist, und nutzte die Gelegenheit, die sich durch die Entdeckung von mehr als dreihundert Kilometern Film ergab, die während des ursprünglichen Schnitts auf dem Studioboden zurückgelassen wurden. Ein Vierteljahrhundert lang waren diese sechzehn Millionen Einzelbilder in den Filmarchiven der Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vergraben, und als der Filmemacher davon erfuhr, beschloss er, sie zu einer Ausstellungsinstallation mit dem Titel Sueño Perro zusammenzustellen: Instalación Celuloide zusammenzustellen, die zum ersten Mal in der Fondazione Prada in Mailand gezeigt wird, wo sie bis zum 26. Februar 2026 zu sehen sein wird, bevor sie in andere internationale Institutionen reist, darunter LagoAlgo in Mexiko-Stadt und das Los Angeles County Museum of Art (LACMA) im Jahr 2026.

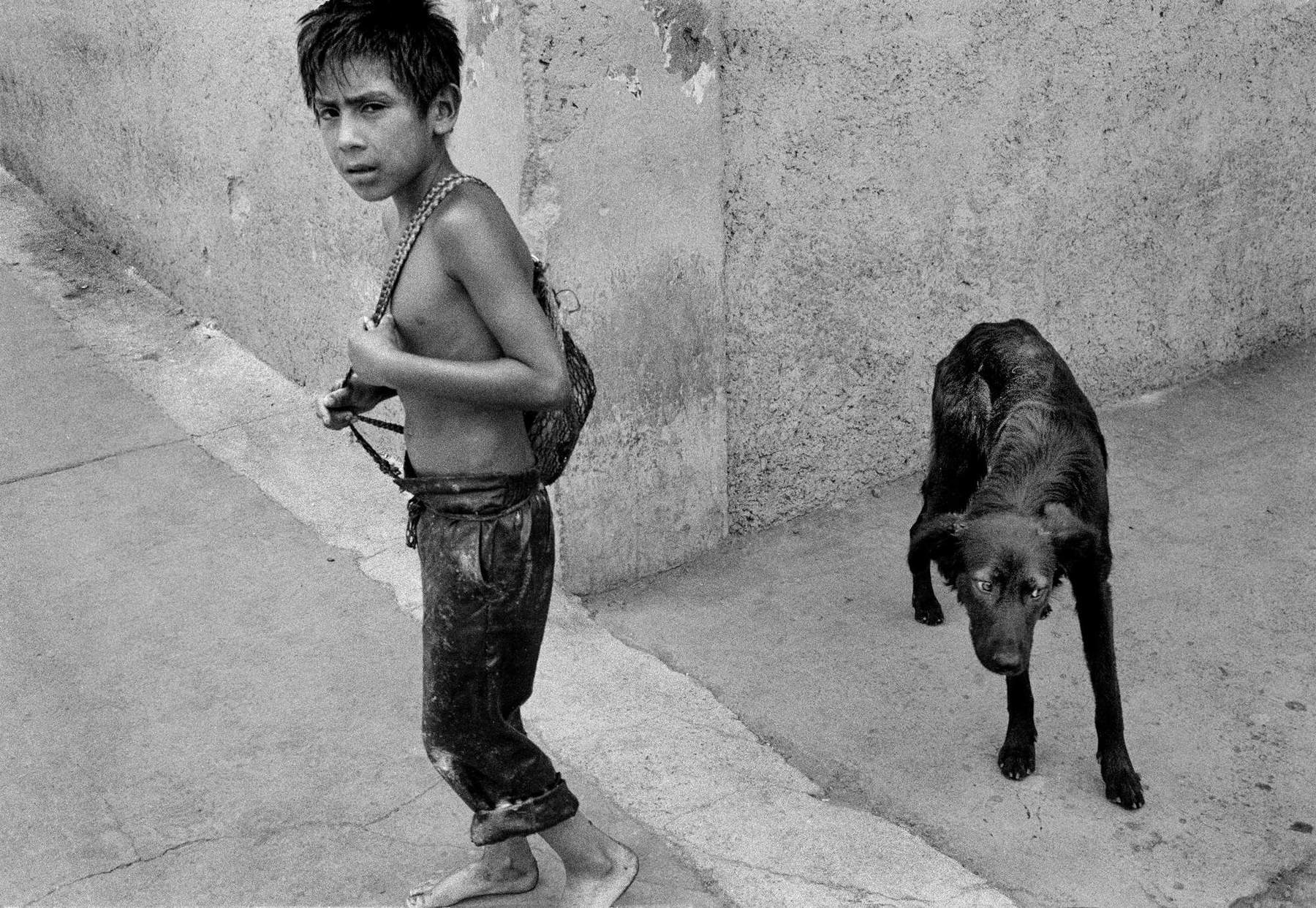

Der Ausstellungsparcours im Erdgeschoss des Podiums ist durch eine Reihe von dunklen Räumen gegliedert, in denen imposante analoge 35-mm-Projektoren (eine Ausrüstung, die heute so selten ist wie die Bediener, die sie benutzen können) einen kontinuierlichen Fluss von Fragmenten von Amores Perros verbreiten, die zum ersten Mal mit einem Sound aus Umgebungsaufnahmen gemischt mit unzusammenhängenden musikalischen Klängen zusammengestellt wurden. In dieser umfassenden Umgebung fühlt man sich wie im Bauch des Wals, aber fast sofort verliert man den Überblick über die Ebene der Realität (oder Fiktion), in der man sich befindet, und weiß nicht mehr, ob man sich im Zelluloidbauch des Films, in den düsteren Windungen von Mexiko-Stadt zur Zeit der Entstehung des Films oder in der brennendsten Zeit der Stadtgeschichte befindet. In den düsteren Mäandern von Mexiko-Stadt zu Beginn der 2000er Jahre oder sogar im Herzen der filmischen Illusion tout court, wo die Überschneidung zwischen diesen Fetzen des Lebens und dem Rohmaterial des Films einen lebendigen Traum materialisiert. Die Aneinanderreihung intensiv aufgeladener filmischer Sequenzen, die in einem Netz von Spiegelungen und Wiederholungen von der narrativen Konsequenz der Handlung losgelöst sind, verweist auf das strukturelle Rückgrat von Amores Perros, nämlich die Ko-Präsenz von Geschichten, die sich nach den Launen eines gnadenlosen Schicksals aneinander reiben, und untersucht es in gewisser Weise. Einmal mehr fungiert die Anwesenheit von Hunden als roter Faden zwischen den verschiedenen Ereignissen und sozialen Klassen, die dargestellt werden: Im Titel des Films wird das Wort, das im Spanischen diese Tiere bezeichnet, als Adjektiv in einer Bedeutung verwendet, die in etwa mit “böse Lieben” übersetzt werden könnte, in Bezug auf die (physische oder psychische) Gewalt, die man in jeder Szene atmet. Gleichzeitig waren Hunde, deren Streunerpopulation zur Zeit der Entstehung des Films drei Millionen betrug und von denen viele in illegalen Kämpfen eingesetzt wurden, in der aztekischen Kultur dazu bestimmt, den Menschen spirituell ins Jenseits zu begleiten. In dem blutigen Mexiko-Stadt, das an einen Höllenkreis erinnert, in dem es täglich darum geht, unversehrt nach Hause zu kommen, scheinen sie jedoch Kreaturen zu sein, die nicht wie der mythologische Zerberus den Eingang zum Totenreich bewachen, sondern dafür sorgen, dass sich die Pforten wahllos für alle öffnen.

Trotz des Fehlens von Dialogen und einer Synopsis vermittelt die Installation die apokalyptische Vision einer von Leben wimmelnden und von extremen Widersprüchen durchzogenen Metropole, die die Hauptinspirationsquelle des Films darstellt. Im Gegenteil, die Tatsache, dass nur die Atmosphären und Themen der Geschichten in der Installation intuitiv rekonstruiert werden können, unterstreicht, wie eine so ausgeprägte soziale Disparität an sich in der Lage ist, gleichzeitig mehrere Handlungen mit einem inhärenten filmischen Potenzial hervorzubringen, in die der Regisseur seine Kamera teilweise mit starkem Realismus eintaucht. Man könnte sein Werk als eine schonungslose Entkernung beschreiben, die das pulsierende Wesen des Lebens erforscht, indem sie seine radikalsten Manifestationen auslotet und sie für einen Moment aus dem chaotischen Geschehen herausnimmt, um sie durch das Vergrößerungsglas der Neurosen der einzelnen Figuren zu betrachten. Wie viele Filme gibt es in einem Film und welche verschiedenen Möglichkeiten der Sprache können aus demselben Filmmaterial entstehen? Dies sind die Fragen, von denen der Regisseur ausging, bevor er sich an die installative Aufarbeitung von Archivmaterial machte, fünfundzwanzig Jahre nach der Veröffentlichung eines Films, der in vielerlei Hinsicht die Vorstellung einer Ära definierte.

Die Installation, die wie alle Ausstellungen der Fondazione Prada mit einem kaiserlichen Einsatz von Kräften realisiert wurde, verdeutlicht wirkungsvoll die analytische Absicht, die diesem Prozess des Umdenkens zugrunde liegt, und erfüllt, insbesondere dank der szenografischen Präsenz der Projektoren und ihrer Lichtstrahlen, den “immersiven” Charakter des Raums, eine der gefragtesten Qualitäten bei Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Mehr noch als im Film erscheint Mexiko-Stadt in dieser Version nicht als Kulisse für das szenische Geschehen, sondern als realer Charakter, der mit Entsetzen, aber auch mit einer tiefen Liebe für seine archaische Freiheit, für die Zerbrechlichkeit seiner Bilanzen und für die tragische zerstörerische Berufung, die seine schöpferische Kraft antreibt, beobachtet wird. Die Sequenzen des Films können mit einer Abfolge digitaler Wandgemälde verglichen werden, die in ihrer Übersetzung in ein Medium, das von Natur aus so unbeständig ist wie das bewegte Bild, all das Bestreben ihrer historischen Vorgänger bewahren, ein großes Volks- und Chorepos zu verkörpern.

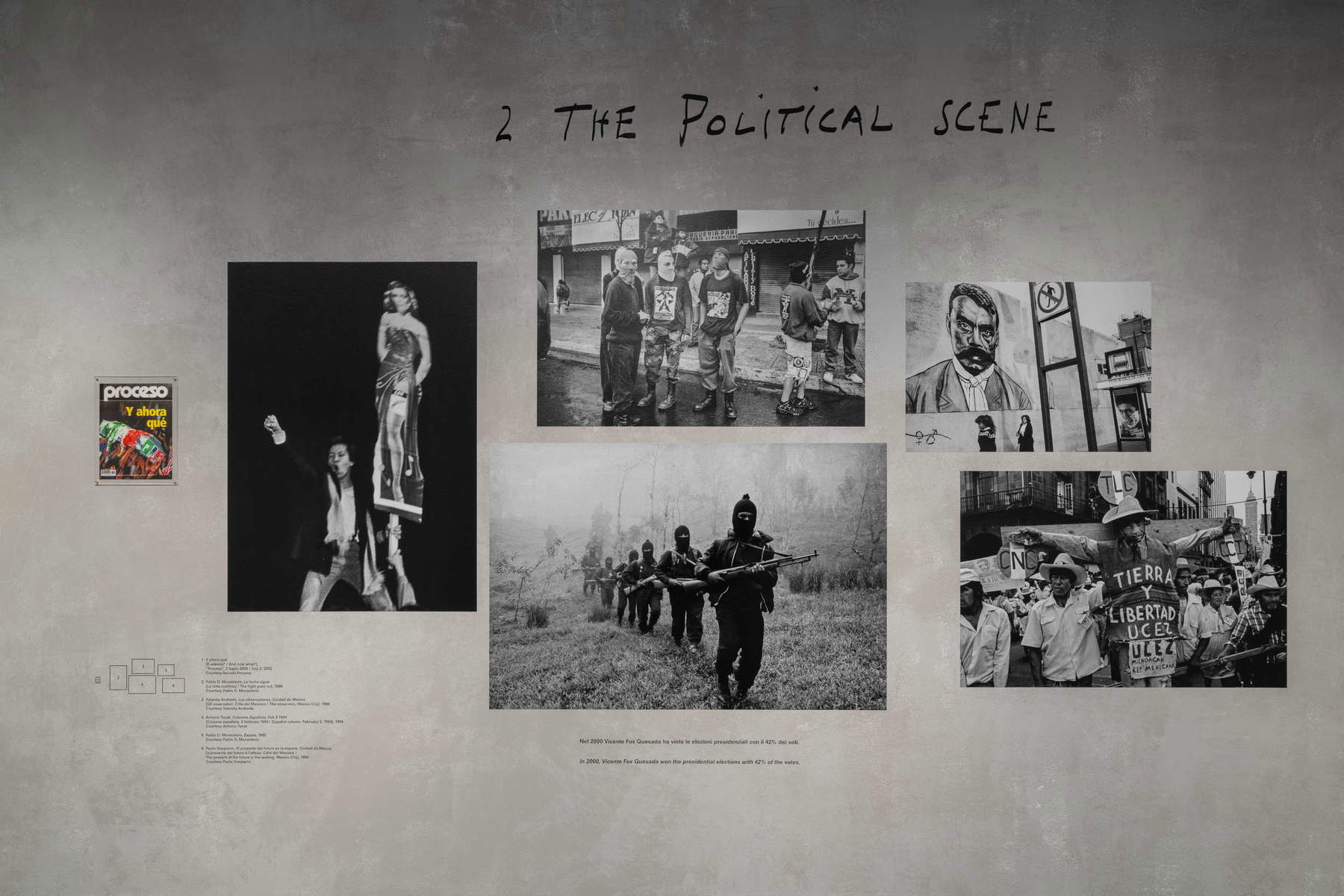

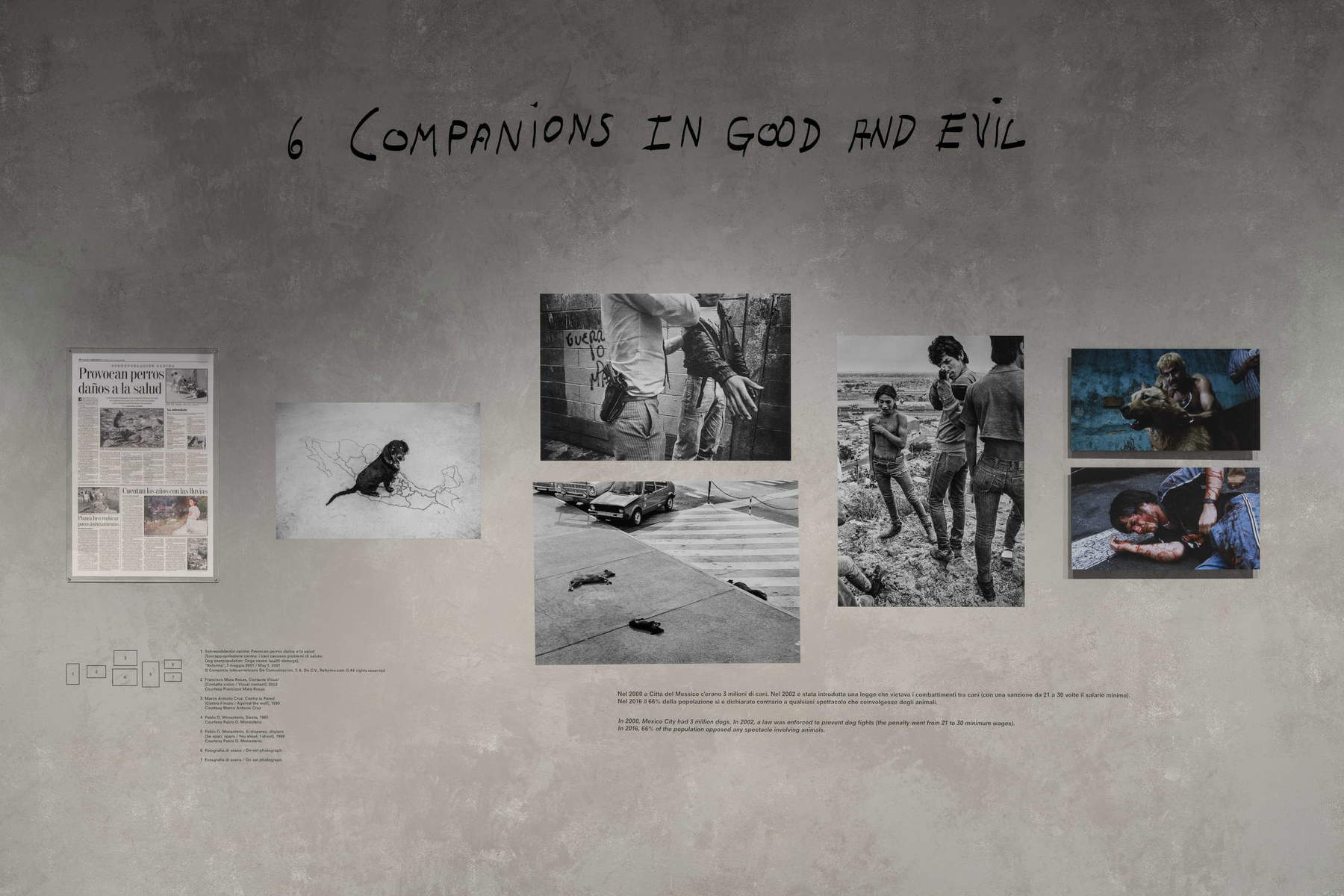

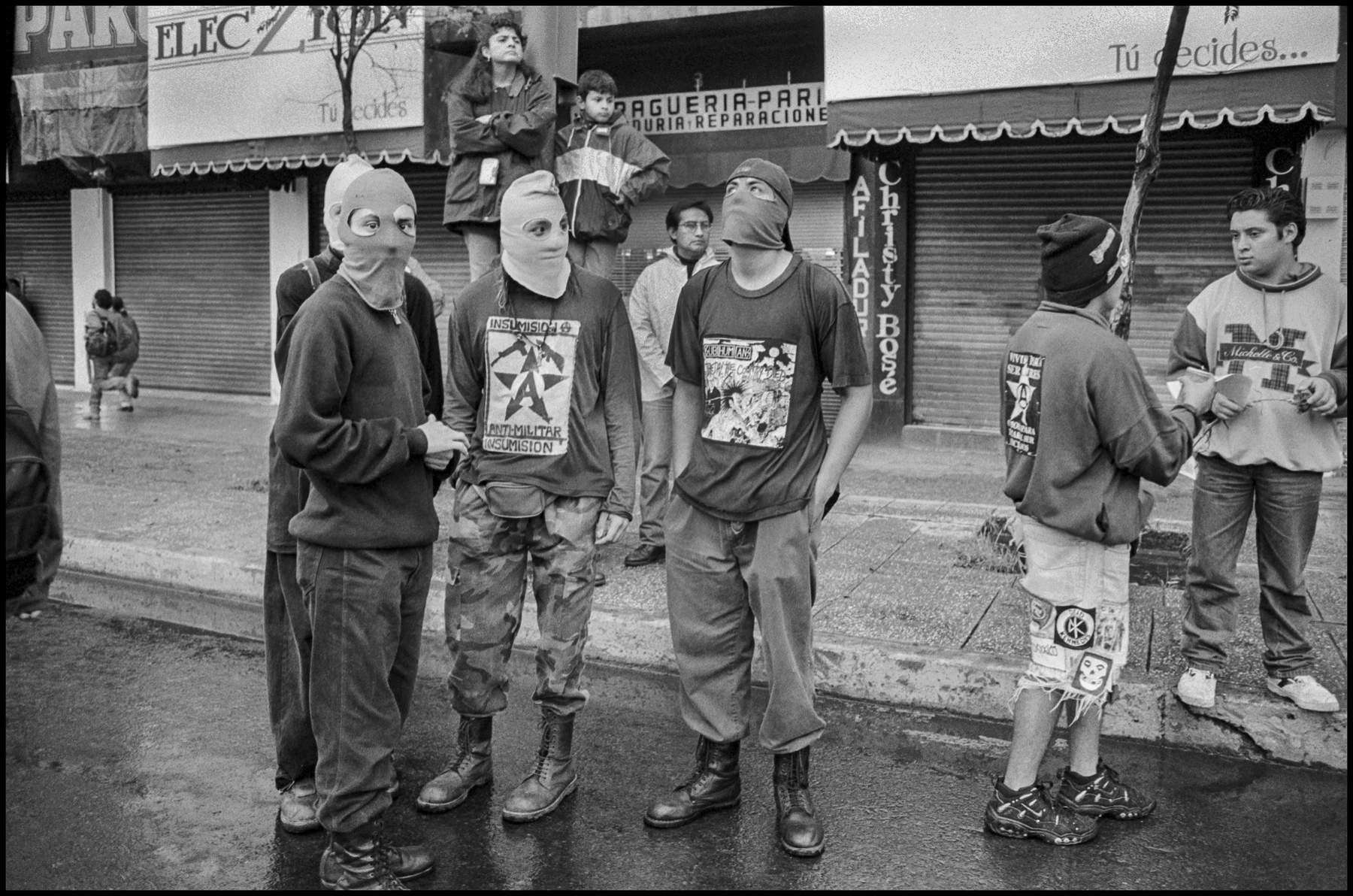

Ergänzend zur Ausstellung wird im Obergeschoss des Gebäudes eine vom mexikanischen Schriftsteller und Journalisten Juan Villoro geschaffene Bild- und Toninstallation mit dem Titel Mexico 2000: The Moment that Exploded (Mexiko 2000: Der Moment, der explodierte) gezeigt, die den sozialen und politischen Kontext Mexikos zu Beginn des neuen Jahrtausends beleuchtet. Ein interaktiver Audiotrack und eine von Pablo Ortiz Monasterio zusammengestellte Sammlung von Zeitungsseiten und Dokumentarfotos der wichtigsten Fotojournalisten dieser Zeit, wie Paolo Gasparini, Graciela Iturbide, Enrique Metinides und Pedro Meyer, dokumentieren die jüngste Geschichte der mexikanischen Hauptstadt. Das Jahr 2000 war für Mexiko ein entscheidender Moment: Nach 71 Jahren an der Macht hatte die Partido Revolucionario Institucional die Präsidentschaftswahlen verloren, und das Land bereitete sich auf eine demokratische Erfahrung vor. Gleichzeitig präsentierte sich die mexikanische Realität als eine paradoxe Landschaft, die durch Ungleichheit, Korruption und Gewalt gekennzeichnet war, durch das Nebeneinander von aztekischen Festungsruinen und zeitgenössischen Ruinen, durch das Erbe der aztekischen Religiosität, das zu einem synkretistischen, oft sentimentalen Glauben führte, durch Protestwellen, durch die Zerbrechlichkeit jeder Form von Sozialität (von der von Protestwellen, von der Zerbrechlichkeit jeder Form von Sozialität (von der Familie bis zum politischen System), von der Unsicherheit einer weitgehend unterirdischen Wirtschaft, die gegen millionenschwere Privatmonopole antritt, von der Allgegenwart des Fernsehens und seiner neuen Idole in baufälligen Wohnungen, denen es an grundlegenden Annehmlichkeiten wie warmem Wasser fehlt.

Was auf den ersten Blick wie ein didaktischer Apparat anmutet, entpuppt sich im Rahmen der Ausstellung (eine Abfolge von Themenräumen, die mit einem Audioguide erkundet werden können) als eine poetische Reise durch Bilder und Worte zu den Orten, an denen das erzählerische Gewebe von Amores Perros Gestalt annimmt und ohne die es nicht denkbar wäre. Die Fotoausstellung ist in zwölf Kapitel unterteilt, die anhand von emblematischen Bildern die Auswirkungen der epochalen Ereignisse des Landes in den verborgenen Räumen der Hauptstadt erkunden, wo das Leben anders verläuft als in der offiziellen Erzählung, wobei die Bezüge zu den im Film behandelten Themen durch die Einbeziehung von Standbildern aus dem Film hervorgehoben werden. Zu den eindrucksvollsten Bildern gehören die Porträts der bewaffneten Jugendlichen von Pablo O. Monasterio, die von Enrique Metinides fotografierte Serie tödlicher Unfälle, von denen die ersten auf die 1950er Jahre zurückgehen (noch vor den berühmten Aufnahmen eines ähnlichen Themas, die Andy Warhol 1963 in den Straßen von New York machte), dasDas Bild von Pedro Valtierra aus dem Jahr 1998, auf dem eine zierliche Chiapaneka-Frau während der Zusammenstöße zwischen der EZLN und regierungsnahen paramilitärischen Gruppen einen Soldaten mit bloßen Händen abwehrt, und Paolo Gasparinis urbane Aufnahme durch die zerbrochene Windschutzscheibe eines Taxis, die er absichtlich einsetzt, um die intensive visuelle Metapher einer Gewalt zu konstruieren, die den Blick zerbricht. Die Entscheidung, die fotografischen Abzüge (alle in schwarz-weiß, mit Ausnahme der Filmstills) in einer bewohnbaren Umgebung zu präsentieren, trägt dazu bei, die Entfaltung der historischen Erzählung in ihren synchronen Aspekten verständlich zu machen und stellt einen interessanten Vorschlag für ein dokumentarisches Setting dar. Diese Präsentation, die ansprechender als die klassischen synoptischen Tafeln ist und bei der die Bilder mit einer einheitlichen Textur nachgedruckt wurden, geht etwas zu Lasten der Aufwertung der einzelnen Stücke und ihrer ursprünglichen materiellen Besonderheiten und erklärt implizit die Subalternität eines Ausstellungsprojekts, das hingegen alle Voraussetzungen gehabt hätte, auch ohne die begleitende Ausstellung, die mehr “geschmückt” ist, zu bestehen.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.