Sorprende che in Italia si parli poco o niente della muscolare mostra che il Louvre ha organizzato per ricostruire la vicenda di Jacques-Louis David a duecento anni esatti dalla sua scomparsa. Per completezza e mole di materiale, è una mostra che sarà difficile rivedere in un futuro a breve o medio termine: è poi vero che il grosso delle opere importanti di David sono già al Louvre, ma per la mostra del duecentenario i tre curatori, Sébastien Allard, Côme Fabre e Aude Gobet, hanno radunato quasi tutto quello ch’era possibile portare nelle sale della Hall Napoléon. Certo: David è pittore che, sotto alle Alpi, non accende gli entusiasmi. Dalle nostre parti non ha lasciato niente ed è considerato una sorta di regista della propaganda napoleonica, il pittore dell’impero, l’inventore dell’apparato iconografico d’un regime che ha inferto all’Italia il trauma delle spoliazioni: eppure è artista che, si potrebbe dire, quasi incarna da solo un momento fondamentale della storia europea. E in più, la mostra, intitolata semplicemente Jacques-Louis David, mira a proporre una prospettiva sostanzialmente nuova, o quanto meno diversa rispetto a quanto s’è detto sinora su David: la tesi di fondo è che le sue opere siano “permeate di sentimento più di quanto l’imponente rigore delle sue tele possa suggerire”, e su questa base s’è impostata una mostra dedicata a far emergere le idee e la personalità di David attraverso la forza dei suoi dipinti. Una mostra, dunque, di politica forse ancor prima che d’arte, tant’è che fin dal pannello introduttivo viene spiegato al pubblico che l’itinerario di visita intende fare a meno dell’aggettivo “neoclassico” per qualificare l’arte di David, al fine d’evitare qualunque condizionamento, qualunque apertura anche minima all’idea d’un David ingabbiato in un formalismo rigido, ripetitivo, glaciale.

La tesi probabilmente presuppone una concezione peggiorativa e, in qualche modo, forse anche limitativa del termine, se fin da subito le idee di David e la sua guerra all’accademismo vengono addotti come elementi che stridono con le convenzioni storico-artistiche, ma è comunque innegabile che il recupero del classico operato da David non sarebbe stato possibile senza una convinta, forte, appassionata adesione alla severa teoria d’un’arte dotata di funzioni civili e morali, un’arte che rifuggisse qualunque compiacimento e s’intestasse la missione illuminista di trasferire al riguardante un modello etico che, dopo il 1789, sarebbe diventato ideale rivoluzionario di edificazione democratica del pubblico espresso per mezzo del ricorso all’antico. Sarebbe tuttavia estremamente riduttivo pensare che sia esistito un solo neoclassicismo (e ancor più riduttivo farlo coincidere col neoclassicismo illuminista e prerivoluzionario), e lo stesso David, del resto, ne ha incarnato diverse anime, tanto che paradossalmente si potrebbe arrivare alla conclusione che questo peintre engagé, come viene definito in mostra, sia forse l’artista più neoclassico che sia mai esistito. Oppure, in alternativa, che la costruzione teorica del cosiddetto “neoclassicismo” non risponde più a criterî di lettura aggiornati e sia da smantellare, da radere al suolo, da abbattere fino alle fondamenta per sostituirla con qualcos’altro. Con cosa, però, non è dato sapere, né comunque è questo l’intento della mostra, che non coltiva l’aspirazione di scrivere una nuova teoria del neoclassicismo, ma si limita a sottrarre David alle categorizzazioni da manuale che potrebbero sviare la lettura offerta dalla mostra.

Per sostenerla, i tre curatori hanno raccolto un centinaio di opere, suddivise lungo una decina di sezioni (oltre ai quadroni che non sono stati spostati dalla Salle Daru, ovvero il Bruto, il Leonida alle Termopili e L’incoronazione di Napoleone, e che sono da considerare parti integranti della mostra, anche perché le visuali sono le stesse e nella Hall Napoléon ci sono precise indicazioni che invitano il pubblico a proseguire la visita al piano di sopra) che accompagnano i visitatori lungo tutta la carriera di Jacques-Louis David, dagl’inizî a Roma fino all’esilio a Bruxelles: grandi sale, illuminazione quasi sempre corretta, didascalie che commentano ogni singola opera, e un pubblico folto, specialmente nelle prime sale, dove si concentrano i turisti poco interessati (o che arrivano in mostra per vedere il Giuramento degli Orazi) che iniziano concentrati e poi, da metà percorso in avanti, scivolano via verso l’uscita lasciando nelle ultime sale i visitatori che sono entrati al Louvre apposta per vedere la mostra. E che comunque sono tanti, e non solo perché i francesi sono affezionati a David: la mostra del Louvre è la prima monografica dedicata al pittore dal 1989, ed è lecito dunque aspettarsi una mostra particolarmente affollata, malgrado gli spazî grandi, adatti, ben illuminati. Non siamo ai livelli della gigantesca mostra che si tenne trentasei anni fa, parte al Louvre e parte alla Reggia di Versailles (e che fu un’occasione irripetibile: le opere erano più di duecento, e per l’occasione venne prodotto un catalogo di quasi settecento pagine), e però, dati gli attuali tempi di magrezza espositiva, la mostra attuale è tra le cose migliori e più grandi che si possano adesso vedere in Europa.

A differenza di quella attuale, la mostra del 1989 indugiava molto di più sulla fase giovanile della carriera di David, che veniva esplorata in due sezioni sulle sei che componevano il percorso: adesso invece viene tutto riassunto in un unico capitolo che traccia la storia dell’esordio artistico di David. Un esordio difficile, ci dicono i curatori, dal momento che il pittore, cresciuto all’epoca del tramonto della monarchia e dell’eclissi della grande pittura rococò, faticava a trovare “una strada a lui congeniale”: il principale difetto di questa sezione, che è forse la più debole della mostra, risiede nella sua eccessiva rapidità, dacché ci viene frettolosamente presentato un pittore venticinquenne, e dunque maturo per l’epoca, che appare già instradato su di una via riconoscibile, mentre mancano quasi del tutto i dipinti più vicini a quelli del suo maestro Joseph-Marie Vien (il quale, peraltro, in mostra non è rappresentato, benché non manchino alcune opere di confronto), ovvero quelli dove il classicismo in fieri di David presenta più punti di contatto col rococò. L’unica eccezione è il dipinto che apre la mostra, la Morte di Seneca, che pare quasi una traduzione ugualmente teatrale ma più controllata del Coreso che si sacrifica per salvare Calliroe di Jean-Honoré Fragonard, opera di otto anni prima conservata al Louvre e che però non è stata portata in mostra (un peccato, perché sarebbe stato un confronto puntuale). Con la successiva Erasistrato scopre la causa della malattia di Antioco, del 1774, un anno dopo la Morte di Seneca, ci troviamo già dinnanzi a un David più contenuto e che sta già elaborando un linguaggio vicino a quello della sua maturità, benché non manchino comunque, anche negli anni successivi, degl’intensi momenti di riflessione sull’arte del Seicento: il San Rocco che chiede l’intercessione della Vergine per la guarigione degli appestati, opera del 1780, dipinta a Roma e prestata dal Musée des Beaux-Arts di Marsiglia, conserva un realismo di marcata impronta caravaggesca, qui mescolato a spunti poussiniani e guerciniani, al pari del coevo San Girolamo giunto in prestito da Québec, memore dei dipinti di José de Ribera che David aveva conosciuto durante il suo soggiorno di studio a Roma, tra il 1775 e il 1780.

Al ritorno dall’urbe, David è già un pittore maturo, un pittore che “brucia le tappe”, per adoperare il titolo della seconda sezione della mostra che s’apre col summenzionato San Rocco e continua con alcuni lavori che cercano di mediare tra la compostezza di Poussin e il naturalismo caravaggesco e ci restituiscono il David più teatrale, più drammatico, più sentimentale, come quello che s’ammira nel Belisario che chiede l’elemosina (opera del 1781, di grande successo, tanto che poi fu replicata: in mostra è presente anche una seconda, più piccola versione), in cui si racconta la storia del generale bizantino del VI secolo, vittima d’un’ingiustizia dell’imperatore Giustiniano che lo fece accecare e di fatto lo condannò a dover campare chiedendo l’elemosina, o in una delle opere più commoventi della sua produzione, il Dolore di Andromaca, dipinto che si conficca nella memoria per lo sguardo disperato della moglie di Ettore che piange il marito, ucciso in battaglia da Achille, e per il gesto del figlio Astianatte che le accarezza il petto. La sezione culmina con l’intera parete dedicata al Giuramento degli Orazi, tra i capolavori di David, opera con cui l’artista si pone come un rinnovatore della pittura, attraverso un linguaggio fatto di composizioni semplici ma rigorose e scandite secondo geometrie ben riconoscibili (qui, tutte le direttrici visive convergono sulla mano del padre degli Orazi per sottolineare la solennità del giuramento), andamento orizzontale a imitazione dei bassorilievi antichi, scene poco affollate, disegno preciso e modellato netto, facilità di lettura, colorito sobrio e ben levigato, luce fredda e cristallina. C’è poi in David una perfetta aderenza tra forma e contenuto, tra questa gelida geometria, riscaldata però dalla determinazione dei gesti, e il suo contenuto di aperto significato politico, un’esaltazione delle virtù civili e dell’attaccamento alla patria nell’ambito d’una commissione che David aveva ricevuto dalla corona francese per tramite del conte d’Angivillier, all’epoca direttore generale dei Bâtiments du Roi, l’ente che presiedeva i lavori ordinati dal re di Francia nelle sue residenze.

Il Giuramento degli Orazi è la prima opera in cui l’artista non cerca d’agganciarsi a una tradizione precedente: qui, David smette di guardare all’indietro e comincia a inventare. E inventa una pittura rigorosa, severa, di semplice lettura ma che al contempo rifiuta d’essere illustrativa, dacché il fine di David non è quello di raccontare o di spiegare, ma di “invitare alla riflessione”, come suggeriscono i curatori. E come riformatore era stato percepito, del resto, dai suoi contemporanei: dopo l’esposizione del Giuramento degli Orazi, al Salon venne definito il “rigeneratore della pittura”, appellativo che s’era guadagnato non soltanto per il linguaggio che aveva coniato e avrebbe imposto (anche nei lavori per i suoi committenti privati, che dal Giuramento in poi cominciarono a sciamare verso il suo atelier per ottenere un suo dipinto: gli Amori di Elena e Paride, di cui la mostra espone due varianti, sono la dimostrazione di come David cercasse d’applicare i principî della sua pittura anche ai soggetti più frivoli), ma anche per il suo modo di caricare l’antico di significati inediti. Anche l’affondo sulla ritrattistica (ci sono capolavori come il Ritratto del medico Alphonse Leroy e il Ritratto di Geneviève Jacqueline Pécoul) è un modo per connotare in senso politico l’arte di David, dal momento che il pittore è presentato in mostra come l’artista della “borghesia illuminata”, di quella classe sociale favorevole agl’ideali di rinnovamento che avrebbero acceso la miccia della Rivoluzione francese. I ritratti di David sono, per certi versi, minimalisti: fondo neutro, ogni orpello eliminato, s’insiste soprattutto sulla posa e sullo sguardo dell’effigiato.

Lo stesso David, che cominciò a interessarsi alla politica attiva, aderì convintamente alla Rivoluzione francese e ricoprì financo ruoli politici, anticipati da un certo attivismo, diremmo oggi: nel settembre del 1789 s’era messo alla testa del movimento degli “Accademici dissidenti” che intendevano riformare le istituzioni artistiche, e l’anno dopo era alla guida della Commune des Arts, il gruppo che s’era ufficialmente costituito a seguito dell’esperienza di quel movimento (David sarebbe poi riuscito a ottenere, nel 1793, la soppressione di tutte le accademie: nel frattempo, nel 1791, figurava tra i firmatari della petizione con cui si chiedeva la deposizione del re Luigi XVI, e lo stesso anno s’era candidato a deputato, senza però riuscire a farsi eleggere). Un paio di sezioni della mostra esplorano dunque il contributo che David ha offerto all’iconografia della Rivoluzione: uno spazio significativo è dedicato al Giuramento della Pallacorda, di cui sono esposti sia la grande tela incompiuta di quasi sette metri, in prestito dal Museo Nazionale di Versailles, sia il disegno che servì da modello per una stampa messa in vendita al fine di raccogliere risorse da destinare alla realizzazione dell’opera in grande formato. Il drastico voltafaccia di David, che ancora nel 1789, pur frequentando gli ambienti borghesi che spingevano per le istanze di rinnovamento, era comunque vicino anche all’aristocrazia e perfettamente integrato nelle istituzioni della monarchia, non viene approfondito in mostra, tanto più che, al deflagrare della Rivoluzione, l’artista era impegnato sul suo Bruto, altro dipinto commissionato dai Bâtiments du Roi. Il punto, notava già Antoine Schnapper nel catalogo della grande mostra del 1989, è che non conosciamo, né mai conosceremo, quali fossero davvero le opinioni di David all’inizio della Rivoluzione. Uno dei pochi elementi certi è che l’artista avrebbe cercato d’imbottire retroattivamente i suoi dipinti di significati che fossero conformi agl’ideali rivoluzionarî: dopo la caduta di Robespierre, di cui David era stato sostenitore, e la conseguente fine del regime del Terrore, anche il pittore venne messo in stato d’accusa, e nel discorso che scrisse per difendere se stesso invitò i deputati della Convenzione, dalla quale peraltro era stato espulso, a giudicare “se colui che deve essere stato imbevuto di tutta la bellezza e la sublimità della virtù nel dipingere Socrate morente, dell’eroico entusiasmo ispirato dall’amor di patria per esprimere degnamente la generosa dedizione dei tre Orazi, del coraggio soprannaturale che l’orrore della tirannia conferisce agli uomini liberi […] avrebbe potuto partecipare a una cospirazione che avrebbe fatto ricadere il suo paese nelle sventure della servitù”. È però anche vero che, con tutta probabilità, questa lettura dei suoi dipinti pre-rivoluzionarî fu frutto di calcolo in un momento in cui l’artista rischiava la vita (alla fine fu incarcerato ma il suo caso venne archiviato: nuovamente messo sorveglianza, fu poi definitivamente amnistiato e a partire dal 1795 abbandonò la politica attiva e si dedicò soltanto all’arte): David, comunque, era sempre stato piuttosto critico nei riguardi delle istituzioni artistiche già da prima della Rivoluzione, quindi è del tutto probabile che le sue idee politiche fossero maturate in un contesto d’insofferenza nei riguardi dell’ambiente accademico e lo abbiano poi portato a un impegno molto più esteso di quanto forse lui stesso poteva immaginarsi.

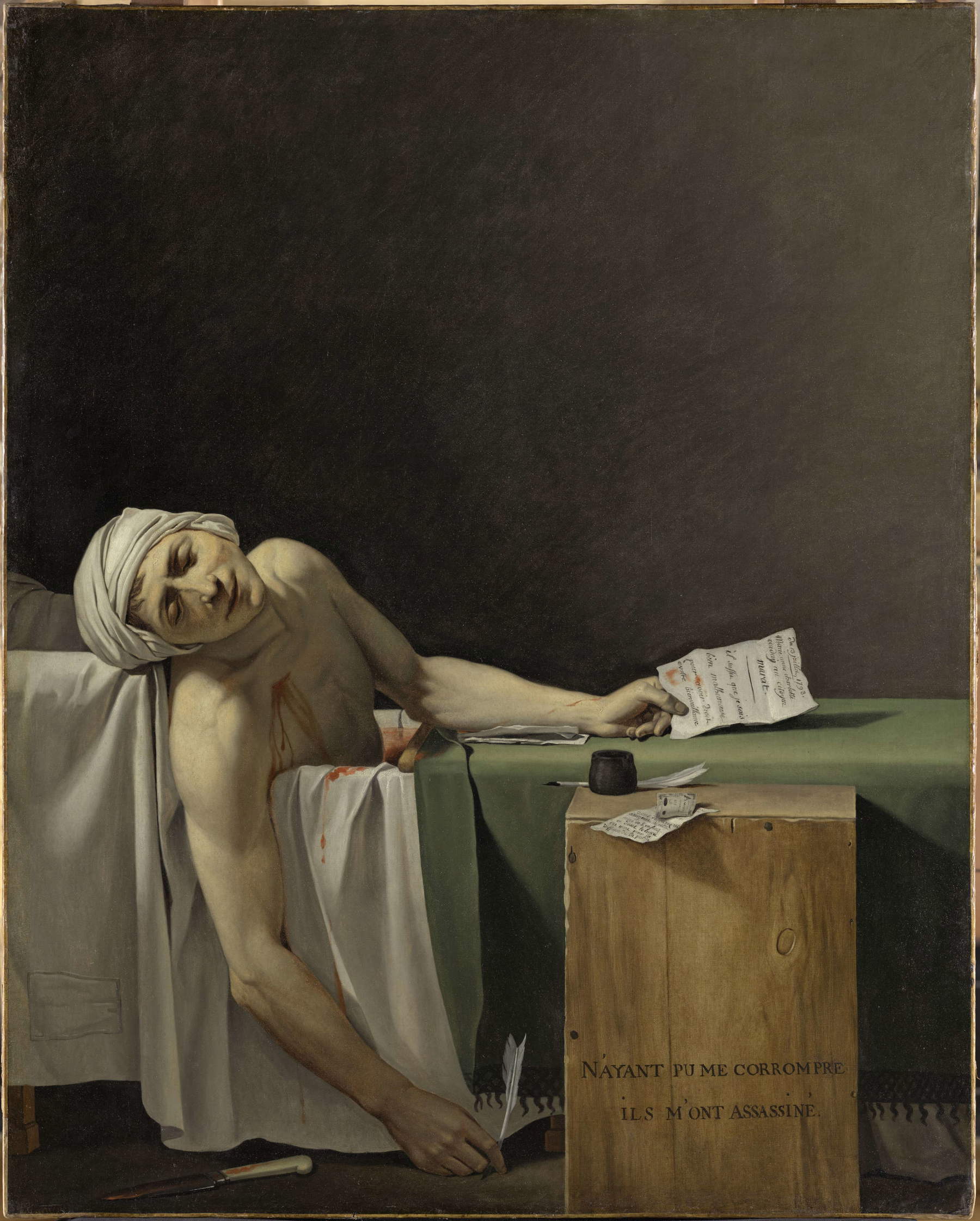

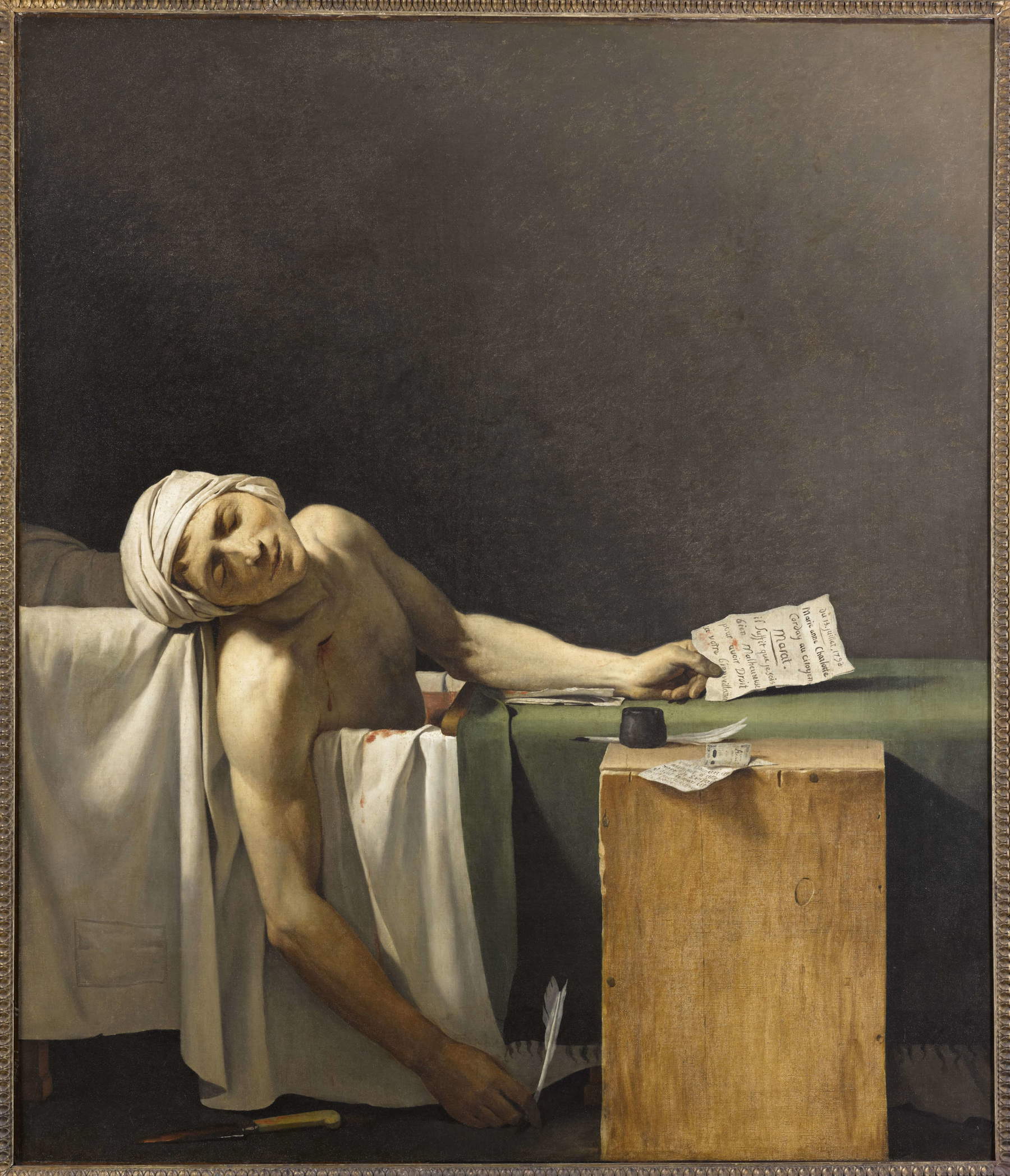

I suoi modi, tuttavia, non cambiano: il Giuramento della Pallacorda dimostra con eloquenza come David abbia adoperato lo stesso linguaggio formale del Giuramento degli Orazi, dunque di un dipinto di committenza monarchica, per mostrare non soltanto un fatto d’attualità, ma un momento fondante della nuova unità nazionale (la grande tela oggi a Versailles era peraltro destinata alla sala in cui si sarebbero tenute le riunioni dell’Assemblea costituente). È a partire da questo frangente che David non è più soltanto un pittore di storia ma diventa pittore dell’immediato. Ed è anche nella sua attività d’artista che si sostanzia il suo impegno politico. Al culmine della sua carriera da rivoluzionario, David era stato nominato membro del Comitato di Sicurezza Generale (era il 1793 e vigeva il regime del Terrore), e in questa veste fu co-firmatario di decine di mandati di cattura che avrebbero poi portato all’esecuzione di molte persone anche a lui vicine, e nel gennaio del 1794 fu, per un paio di settimane, anche presidente della Convenzione Nazionale, l’organo legislativo ed esecutivo della Rivoluzione. Fu anche membro del Comitato della pubblica istruzione, s’occupò di disegnare le uniformi delle autorità pubbliche e di organizzare le nuove festività della Francia repubblicana, e soprattutto s’inventò i simboli d’una nuova “religione civica”, com’è chiamata in mostra, che venivano costruiti col linguaggio solenne della pittura di storia applicato agli episodî di stretta attualità. È da spiegare in questo senso la Morte di Marat, di cui in mostra si vedono l’originale esposto a Bruxelles e due repliche: David non sceglie di raffigurare il momento dell’assassinio di Jean-Paul Marat per mano di Charlotte Corday, ma preferisce mostrare al riguardante l’“Ami du peuple” già esanime, riverso dentro la sua vasca, come un Cristo nel sepolcro (l’artista aveva richiamato alla mente tutto il Seicento che aveva visto in Italia, Caravaggio in testa). E lo stesso vale per la Morte del giovane Bara, colto nell’ultimo istante di vita, nudo come l’Endimione di Anne-Louis Girodet-Trioson cui viene accostato in mostra e al quale forse David s’era ispirato per costruire l’immagine del martire quattordicenne ucciso dai monarchici, destinata, nelle idee del pittore, a diventare simbolo delle atrocità commesse dai nemici della Rivoluzione.

Tra i pochi sostenitori di Robespierre sopravvissuti alla fine del regime del Terrore, David, in attesa della definitiva amnistia che sarebbe arrivata nel 1795, era nel frattempo tornato alla ritrattistica (in mostra i due magnifici ritratti di sua cognata Émilie Pécoul e di suo marito Pierre Sériziat, entrambi eseguiti in quel momento, oltre all’affascinante ritratto di Henriette de Verninac, che è invece del 1798-1799), e avrebbe presto ricominciato a dipingere grandi quadri di storia: con le Sabine, dipinte di sua spontanea iniziativa, David aveva cercato di rinnovare ulteriormente il genere con l’intenzione di tornare a una pittura storica mossa dalla ricerca d’una bellezza ideale che potesse assurgere ad allegoria, in questo caso di unità e di riconciliazione (l’episodio descritto da David è quello delle sabine che cercano di fermare la guerra tra romani e sabini, ovvero tra mariti e fratelli). È però solo un momento, poiché per tutto il primo scorcio d’Ottocento l’artista sarebbe tornato alla formula sperimentata durante la Rivoluzione, a quella mistura di linguaggio classico e soggetto contemporaneo, per costruire l’iconografia di Napoleone, iconografia di cui in mostra sfilano tutti gli esemplari più noti: il Napoleone al valico del Gran San Bernardo, il Napoleone nello studio, il Napoleone in veste da imperatore. Siamo abituati a pensare a David come al premier peintre di Napoleone, a un pittore bonapartiano retorico e trionfalista, a un fedele esaltatore dell’imperatore. In realtà i rapporti tra i due furono molto più ambigui e difficili di quello che le immagini lascerebbero intendere. Un rapporto, scriveva Schnapper, “segnato più da fallimenti che trionfi, e al pittore si deve qualche merito per aver dimostrare tanta lealtà all’imperatore”. Lo studioso aveva sottolineato che alcuni dei dipinti più importanti di David, come il Belisario o le Sabine, furono realizzati fuori da qualsiasi committenza, anche se l’artista sperava di venderli allo Stato: molti dipinti chiesti da Napoleone vennero invece eseguiti senza un ingaggio formale, senza che il prezzo fosse stabilito per iscritto. La storia dei rapporti tra David e la farraginosa burocrazia imperiale è segnata dalle frustrazioni d’un artista che faticò spesso per ottenere riconoscimenti e gratificazioni, fino al punto di lasciare, già nel 1805, il ruolo di ritrattista ufficiale di Napoleone al suo allievo François Gérard, dopo che Napoleone aveva rifiutato il dipinto nelle vesti d’imperatore che chiude la sezione (tanto che, malgrado un rapporto di lavoro lavorato quindici anni, e malgrado David fosse di fatto diventato uno strumento della propaganda napoleonica, non esistono ritratti ufficiali di Napoleone eseguiti da David). Non è un caso che la mostra suggerisca al visitatore che il rapporto tra David e Napoleone vada riletto alla luce della “questione della libertà dell’artista di fronte al potere e alla sua amministrazione”.

Dopo la caduta dell’impero, David subì un nuovo e definitivo rovescio: con la Restaurazione venne condannato all’esilio, in quanto fu tra i rivoluzionari che votarono a favore della condanna a morte di Luigi XVI nel 1793. Rifugiatosi a Bruxelles, dove morì nel 1825, il pittore continuò a difendere la propria idea d’un’arte in cui il bello ideale si mettesse al servizio d’un progetto politico. Allard, Fabre e Godet, nel finale della mostra, offrono una lettura squisitamente politica di tutte le opere, anche di quelle apparentemente più lontane dalla politica, anche di quelle impregnate di caldo erotismo, come l’Amore e Psiche in prestito dal Cleveland Museum of Art, letto alla luce d’un possibile doppio avvertimento (il primo: dato che il mondo è corroso dalla piattezza e dalla volgarità, tanto vale tornare alle favole; il secondo: anche la favola, nonostante tutto, è in fin dei conti una cruda storia di sesso tra due adolescenti, e come tale viene rappresentata, senza mascheramenti e senza infingimenti), o come il Marte disarmato da Venere e delle grazie, opera del 1824 ch’è da considerare, secondo i curatori, non solo un’anticipazione del kitsch (in mostra è accostata al Giove e Teti di Ingres del 1811 per evidenziare le affinità di linguaggio), ma anche una sorta di testamento artistico, la protesta d’un pittore che probabilmente vedeva venir meno la dimensione politica dell’arte in nome d’una bellezza fine a se stessa che non poteva incontrare le sue idee. La conclusione finale è che David, anche in questi suoi ultimi lavori, non sia “l’astro freddo dei manuali scolastici” ma vada semmai considerato “un uomo che ha messo a punto un linguaggio per rivolgersi alla sua epoca”, ed è per questo motivo ch’è così profondamente attuale.

Se la grande mostra del 1989 aveva privilegiato la completezza, quella attuale predilige invece la densità: il visitatore troverà nella Hall Napoléon del Louvre una rassegna non molto più grande rispetto a tante altre occasioni espositive recenti, ma troverà una mostra d’una densità difficile, rara, estrema, una densità capace, malgrado il numero neppure così alto di lavori esposti (poco più d’un centinaio), di fargli trascorrere anche tutto un pomeriggio tra le varie sale senza che neppure se n’accorga. Il problema principale di questa mostra risiede, paradossalmente, nelle sue fondamenta: c’è da domandarsi, cioè, se il progetto di scrutare il David politico dica effettivamente qualcosa di nuovo. Se s’arriva in mostra senza conoscere la sua traiettoria (tanto quella artistica, quanto quella politica), s’avrà materiale per uscire dal Louvre soddisfatti. Se però si cercherà di scoprire qualcosa che non sia mai stato detto, allora forse si proverà una qualche delusione, dacché gli unici risultati che la mostra può offrire sono giusto alcune suggestioni. È vero che l’arte di David è inseparabile dalle sue convinzioni, dalle sue idee, dalla sua azione di uomo politico: ma questa consapevolezza non è una novità.

L’intento programmatico della mostra doveva esser quello d’affrontare la “questione dell’impegno dell’artista in un momento di crisi, della capacità dell’arte di agire sulla società e dei modi con cui lo può fare”. Rimane, certo, una mostra sicuramente impeccabile, se vogliamo anche coraggiosa nel suo rifiuto d’attaccare a David l’etichetta di “neoclassico” (termine che, del resto, non viene mai utilizzato lungo tutto l’itinerario di visita), scientificamente solida e, data la quantità e la qualità d’opere esposte, molto difficile da ripetere, quanto meno su di un orizzonte prevedibile. Eppure, è una mostra che rivela qualche eccessiva timidezza proprio nel presentare la figura di Jacques-Louis David sotto la luce del suo impegno politico, e l’idea d’imporlo come un artista “per i nostri tempi” rimane giusto uno spunto che si legge tra le righe d’una sequenza di capolavori ordinata lungo un percorso che alla fine apparirà infinitamente più formalista di quello che l’introduzione lasciava intendere. David, se gli si vuole attribuire un ruolo politico da individuare con una sola parola, è stato un regista, e non un ideologo: allora forse, per trovare un David da leggere con la lente dei “nostri tempi” la mostra avrebbe dovuto insistere più sulle implicazioni dell’invadenza, della portata, degli obiettivi della sua regia. Alla fine, l’aspetto probabilmente più interessante di tutta la faccenda sono i dubbî che rimangono al visitatore dopo aver sondato, benché senza grossi affondi, l’intero campionario delle contraddizioni e delle ambiguità di David, le contraddizioni dell’uomo, prima ancora che dell’artista. Di quell’uomo che per tutta la vita aveva considerato la sua pittura come un mezzo per cambiare il mondo. E per qualche anno ebbe davvero la possibilità di cambiarlo, concretamente. Cosa ha ottenuto?

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.