Es ist erstaunlich, dass in Italien wenig oder gar nichts über die muskulöse Ausstellung gesagt wird, die der Louvre organisiert hat, um die Geschichte von Jacques-Louis David genau zweihundert Jahre nach seinem Tod zu rekonstruieren. Was die Vollständigkeit und den Umfang des Materials betrifft, ist es eine Ausstellung, die kurz- oder mittelfristig nur schwer wieder zu sehen sein wird: Es stimmt auch, dass sich der Großteil der wichtigen Werke Davids bereits im Louvre befindet, aber für die Ausstellung zum 200. Geburtstag haben die drei Kuratoren Sébastien Allard, Côme Fabre und Aude Gobet fast alles zusammengetragen, was in die Säle des Salle Napoléon gebracht werden konnte. Natürlich: David ist ein Maler, der unter den Alpen keine Begeisterung auslöst. In unserem Teil der Welt hat er nichts hinterlassen und gilt als eine Art Direktor der napoleonischen Propaganda, als Maler des Kaiserreichs, als Erfinder des ikonografischen Apparats eines Regimes, das Italien das Trauma der Enteignung zufügte: Dennoch ist er ein Künstler, der, so könnte man sagen, fast im Alleingang einen grundlegenden Moment der europäischen Geschichte verkörpert. Die Ausstellung mit dem schlichten Titel Jacques-Louis David will darüber hinaus eine grundlegend neue oder zumindest andere Perspektive auf das bieten, was bisher über David gesagt wurde: Die zugrundeliegende These lautet, dass seine Werke “mehr von Gefühlen durchdrungen sind, als die imposante Strenge seiner Leinwände vermuten lässt”, und auf dieser Grundlage wurde eine Ausstellung eingerichtet, die sich der Herausstellung von Davids Ideen und seiner Persönlichkeit durch die Kraft seiner Gemälde widmet. Eine Ausstellung also, die vielleicht mehr der Politik als der Kunst gewidmet ist, und zwar so sehr, dass dem Publikum schon auf der Einführungstafel erklärt wird, dass der Besuchsplan auf das Adjektiv “neoklassisch” zur Qualifizierung der Kunst Davids verzichten will, um jede Konditionierung, jede auch nur minimale Öffnung für die Vorstellung eines in einem starren, sich wiederholenden, eisigen Formalismus gefangenen David zu vermeiden.

Die These setzt wahrscheinlich eine pejorative und in gewisser Weise vielleicht sogar einschränkende Auffassung des Begriffs voraus, wenn von vornherein Davids Ideen und sein Kampf gegen den Akademismus als Elemente dargestellt werden, die mit den kunsthistorischen Konventionen kollidieren, aber es ist auf jeden Fall unbestreitbar, dass Davids Wiedergewinnung des Klassischen ohne ein überzeugtes, starkes, leidenschaftliches Festhalten an der strengen Theorie einer mit bürgerlichen und zivilen Funktionen ausgestatteten Kunst und einer zivilisierten und demokratischen Kunst nicht möglich gewesen wäre.Eine Kunst, die mit zivilen und moralischen Funktionen ausgestattet ist, eine Kunst, die sich jeder Selbstgefälligkeit verweigert und die Aufgabe der Aufklärung übernimmt, ein ethisches Modell auf das Relative zu übertragen, das nach 1789 zu einem revolutionären Ideal der demokratischen Erbauung des Publikums wird, das sich im Rückgriff auf die Antike ausdrückt. Es wäre jedoch äußerst reduktiv zu glauben, dass es nur einen einzigen Neoklassizismus gab (und noch reduktiver, ihn mit dem Neoklassizismus der Aufklärung und der Vorrevolution gleichzusetzen), und David selbst verkörperte schließlich mehrere Seelen davon, so dass man paradoxerweise zu dem Schluss kommen könnte, dass dieser peintre engagé, wie er in der Ausstellung genannt wird, vielleicht der neoklassischste Künstler ist, den es je gab. Oder aber, dass das theoretische Konstrukt des so genannten “Neoklassizismus” nicht mehr den aktuellen Interpretationskriterien entspricht und demontiert, dem Erdboden gleichgemacht, bis auf die Grundmauern abgerissen und durch etwas anderes ersetzt werden sollte. Womit, das weiß man nicht, und das ist auch nicht die Absicht der Ausstellung, die nicht den Anspruch erhebt, eine neue Theorie des Neoklassizismus zu schreiben, sondern sich darauf beschränkt, David aus den lehrbuchmäßigen Kategorisierungen zu entfernen, die die von der Ausstellung angebotene Lektüre in die Irre führen könnten.

Um dies zu unterstützen, haben die beiden Kuratoren etwa hundert Werke zusammengetragen, die in etwa zehn Abschnitte unterteilt sind (zusätzlich zu den Gemälden, die nicht aus dem Salle Daru entfernt wurden, d.h. The Brute, Leonidas at Thermopylae und The Coronation of Napoleon, und die als integraler Bestandteil der Ausstellung zu betrachten sind, auch weil die Ansichten sind dieselben und im Saal Napoléon gibt es genaue Hinweise, die das Publikum auffordern, seinen Besuch im Obergeschoss fortzusetzen), die den Besucher durch die gesamte Karriere von Jacques-Louis David begleiten, von seinen Anfängen in Rom bis zu seinem Exil in Brüssel: Große Säle, eine fast immer korrekte Beleuchtung, Bildunterschriften, die jedes Werk kommentieren, und ein großes Publikum, vor allem in den ersten Sälen, in denen die wenig interessierten Touristen (oder die, die die Ausstellung besuchen, um den Eid der Horatier zu sehen) zunächst konzentriert sind und sich dann nach der Hälfte der Zeit in Richtung Ausgang verziehen und in den letzten Sälen die Besucher zurücklassen, die den Louvre eigens für die Ausstellung betreten haben. Und die sind auf jeden Fall zahlreich, und das nicht nur, weil die Franzosen David lieben: Die Ausstellung im Louvre ist die erste monografische Ausstellung, die dem Maler seit 1989 gewidmet ist, und es ist daher legitim, eine besonders überfüllte Schau zu erwarten, trotz der großen, geeigneten und gut beleuchteten Räume. Wir befinden uns zwar nicht auf dem Niveau der gigantischen Ausstellung, die vor sechsunddreißig Jahren teils im Louvre, teils im Schloss von Versailles stattfand (und die ein einmaliges Ereignis war: mehr als zweihundert Werke waren zu sehen, und ein Katalog von fast siebenhundert Seiten wurde zu diesem Anlass erstellt), aber angesichts der gegenwärtigen Zeiten des Ausstellungsmangels gehört die aktuelle Ausstellung zum Besten und Größten, was derzeit in Europa zu sehen ist.

Im Gegensatz zur jetzigen Ausstellung verweilte die Ausstellung von 1989 viel mehr in der jugendlichen Phase von Davids Karriere, die in zwei von sechs Abschnitten des Rundgangs behandelt wurde: Jetzt wird alles in einem einzigen Kapitel zusammengefasst, das die Geschichte von Davids künstlerischem Debüt nachzeichnet. Ein schwieriges Debüt, so die Kuratoren, denn der Maler, der in der Zeit des Niedergangs der Monarchie und des Verschwindens der großen Rokoko-Malerei aufwuchs, hatte es schwer, “einen Weg zu finden, der ihm entsprach”: Der Hauptmangel dieses Abschnitts, der vielleicht der schwächste der Ausstellung ist, liegt in seinem übermäßigen Tempo, da uns in aller Eile ein Maler präsentiert wird, der mit 25 Jahren für seine Zeit reif war und der bereits als ein “alter Mann” erscheint. Die Gemälde, die denen seines Meisters Joseph-Marie Vien am nächsten stehen (der im Übrigen in der Ausstellung nicht vertreten ist, obwohl es einige Vergleichswerke gibt), d. h. diejenigen, in denen Davids junger Klassizismus mehr Berührungspunkte mit dem Rokoko aufweist, fehlen fast völlig. Die einzige Ausnahme ist das Gemälde, mit dem die Ausstellung eröffnet wird, der Tod des Seneca, das fast wie eine ebenso theatralische, aber kontrolliertere Übersetzung von Jean-Honoré Fragonards Coreso, der sich opfert, um Calliroe zu retten , wirkt, einem acht Jahre früher entstandenen Werk, das sich im Louvre befindet, aber nicht in der Ausstellung gezeigt wurde (schade, denn es wäre ein zeitgemäßer Vergleich gewesen). Mit dem späteren Erasistratus entdeckt die Ursache der Krankheit des Antiochus, datiert auf 1774, ein Jahr nach dem Tod von Seneca, stehen wir bereits vor einem zurückhaltenderen David, der bereits eine Sprache entwickelt, die der seiner Reife nahe kommt, obwohl es in den folgenden Jahren nicht an intensiven Momenten der Reflexion über die Kunst des 17: Der heilige Rochus, der die Jungfrau um die Heilung der Pestopfer bittet, ein Werk von 1780, das in Rom gemalt wurde und eine Leihgabe des Musée des Beaux-Arts in Marseille, bewahrt einen Realismus mit deutlichem Caravaggio-Einfluss, hier vermischt mit Anklängen an Poussini und Guercino, ebenso wie der zeitgenössische Heilige Hieronymus , eine Leihgabe aus Québec, der an die Gemälde von José de Ribera erinnert, den David während seines Studienaufenthalts in Rom zwischen 1775 und 1780 kennengelernt hatte.

Bei seiner Rückkehr aus der Stadt war David bereits ein reifer Maler, ein Maler, der “in die Gänge kam”, um den Titel des zweiten Abschnitts der Ausstellung zu verwenden, der mit dem bereits erwähnten San Rocco beginnt und mit mehreren Werken fortgesetzt wird, die versuchen, zwischen der Gelassenheit von Poussin und dem Naturalismus von Caravaggio zu vermitteln und uns ein theatralischeres, dramatischeres, dramatischeres, dramatischeres Bild zu vermitteln. theatralischer, dramatischer, sentimentaler, wie zum Beispiel bei dem um Almosen bettelnden Belisarius (ein Werk von 1781, das so erfolgreich war, dass es später wiederholt wurde): Eine zweite, kleinere Version ist ebenfalls zu sehen), das die Geschichte des byzantinischen Generals aus dem 6. Jahrhundert erzählt, der Opfer einer Ungerechtigkeit durch Kaiser Justinian wurde, der ihn erblinden ließ und ihn praktisch dazu verdammte, von Almosen zu leben, oder in einem der Werke von Belisarius, der um Almosen bittet, das eher sentimental ist.Oder in einem der ergreifendsten Werke seines Oeuvres, dem Leidensweg der Andromache, einem Gemälde, das wegen des verzweifelten Blicks von Hektors Frau, die um ihren von Achilles im Kampf getöteten Mann trauert, und wegen der Geste ihres Sohnes Astianax, der ihre Brust streichelt, im Gedächtnis haften bleibt. Den Abschluss des Abschnitts bildet eine ganze Wand, die dem Schwur der Horatier gewidmet ist, einem der Meisterwerke Davids, einem Werk, mit dem der Künstler als Erneuerer der Malerei gilt, und zwar durch eine Sprache, die aus einfachen, aber strengen Kompositionen besteht, die nach klar erkennbaren Geometrien gegliedert sind (hier laufen alle Blickrichtungen auf die Hand des Vaters der Horatier zusammen, um die Feierlichkeit des Schwurs zu betonen), eine horizontale Progression der Hand des Vaters der Horatier und eine horizontale Progression der Hand des Vaters der Horatier, um die Feierlichkeit des Schwurs zu betonen. des Schwurs), ein horizontaler Verlauf in Anlehnung an antike Flachreliefs, nicht überladene Szenen, präzise Zeichnung und klare Modellierung, leichte Lesbarkeit, nüchterne und geglättete Farbgebung, kaltes und kristallines Licht. Bei David gibt es auch eine perfekte Übereinstimmung zwischen Form und Inhalt, zwischen dieser eisigen Geometrie, die jedoch durch die Entschlossenheit der Gesten erwärmt wird, und seinem Inhalt von offener politischer Bedeutung, einer Verherrlichung der bürgerlichen Tugenden und derDie Verbundenheit mit seinem Heimatland im Rahmen eines Auftrags, den David von der französischen Krone über den Comte d’Angivillier erhalten hatte, der damals Generaldirektor der Bâtiments du Roi war, der Einrichtung, die die vom französischen König in seinen Residenzen in Auftrag gegebenen Arbeiten leitete.

Der Schwur der Horatier ist das erste Werk, in dem der Künstler nicht versucht, an eine frühere Tradition anzuknüpfen: Hier hört David auf, zurückzublicken und beginnt zu erfinden. Und er erfindet eine strenge, strenge Malerei, die leicht zu lesen ist, sich aber gleichzeitig weigert, illustrativ zu sein, denn Davids Ziel ist es nicht, zu erzählen oder zu erklären, sondern “zum Nachdenken einzuladen”, wie die Kuratoren sagen. Und als Reformer wurde er im Übrigen von seinen Zeitgenossen wahrgenommen: Nach der Ausstellung des Schwurs der Horatier wurde er im Salon als “Erneuerer der Malerei” bezeichnet, ein Spitzname, den er sich nicht nur wegen der von ihm geprägten und durchgesetzten Sprache verdient hatte (auch in den Werken für seine privaten Mäzene, die seit dem Schwur zu seinem Atelier strömten, um eines seiner Gemälde zu erwerben: Die Liebschaften von Helena und Paris, von denen die Ausstellung zwei Varianten zeigt, sind ein Beweis dafür, wie David versuchte, die Prinzipien seiner Malerei auch auf die frivolsten Sujets anzuwenden), aber auch für seine Art, die Antike mit neuen Bedeutungen aufzuladen. Selbst der Angriff auf die Porträtmalerei (es gibt Meisterwerke wie das Porträt des Doktors Alphonse Leroy und das Porträt von Geneviève Jacqueline Pécoul) ist eine Möglichkeit, Davids Kunst in einem politischen Sinne zu konnotieren, da dieKunst Davids, da der Maler in der Ausstellung als Künstler des “aufgeklärten Bürgertums” vorgestellt wird, jener sozialen Schicht, die den Idealen der Erneuerung, die die Lunte der Französischen Revolution entzünden sollten, positiv gegenübersteht. Davids Porträts sind in gewisser Weise minimalistisch: ein neutraler Hintergrund, keine Verzierungen, die Betonung liegt vor allem auf der Pose und dem Blick des Porträtierten.

David selbst, der begann, sich für aktive Politik zu interessieren, stand mit ganzem Herzen hinter der Französischen Revolution und bekleidete sogar politische Ämter, die einen gewissen Aktivismus vorwegnahmen, wie wir heute sagen würden: Im September 1789 hatte er sich an die Spitze der Bewegung der “dissidenten Akademiker” gestellt, die die künstlerischen Institutionen reformieren wollten, und im folgenden Jahr stand er an der Spitze der Commune des Arts, der Gruppe, die aufgrund der Erfahrungen dieser Bewegung offiziell gegründet wurde (David sollte später die Abschaffung aller Akademien im Jahr 1793 erreichen: Im Jahr 1791 gehörte er zu den Unterzeichnern der Petition, die die Absetzung von König Ludwig XVI. forderte, und im selben Jahr kandidierte er für das Amt des Abgeordneten, wurde aber nicht gewählt). Einige Abschnitte der Ausstellung befassen sich daher mit Davids Beitrag zur Ikonographie der Revolution: Ein bedeutender Raum ist dem Schwur der Pallacorda gewidmet, von dem sowohl die große unvollendete Leinwand von fast sieben Metern, eine Leihgabe des Nationalmuseums von Versailles, als auch die Zeichnung, die als Vorlage für einen Druck diente, ausgestellt sind, der zum Verkauf angeboten wurde, um die Mittel für die Realisierung des großen Werks aufzubringen. Die drastische Kehrtwende Davids, der noch 1789 zwar in den bürgerlichen Kreisen verkehrte, die die Erneuerung vorantrieben, aber auch der Aristokratie nahe stand und perfekt in die Institutionen der Monarchie integriert war, wird in der Ausstellung nicht vertieft, zumal der Künstler zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Revolution mit seinem Brutus beschäftigt war, einem weiteren Gemälde, das von den Bâtiments du Roi in Auftrag gegeben wurde. Wie Antoine Schnapper bereits im Katalog der großen Ausstellung von 1989 feststellte, wissen wir weder, noch werden wir jemals wissen, wie Davids Ansichten zu Beginn der Revolution wirklich waren. Eines der wenigen sicheren Elemente ist, dass der Künstler versucht hätte, seine Gemälde nachträglich mit Bedeutungen zu versehen, die den revolutionären Idealen entsprachen: Nach dem Sturz Robespierres, dessen Anhänger David gewesen war, und dem damit verbundenen Ende der Schreckensherrschaft wurde auch der Maler angeklagt, und in der Rede, die er zu seiner Verteidigung schrieb, forderte er die Abgeordneten des Konvents, aus dem er im Übrigen ausgeschlossen worden war, auf, zu beurteilen, "ob er, der von aller Schönheit und Erhabenheit der Tugend durchdrungen sein muss, wenn er den sterbenden der Tugend, als er den sterbenden Sokrates malte, vom heroischen Enthusiasmus der Vaterlandsliebe beseelt war, um die großzügige Hingabe der drei Horatier würdig zum Ausdruck zu bringen, vom übernatürlichen Mut, den der Schrecken der Tyrannei den freien Menschen verleiht [...], an einer Verschwörung teilnehmen konnte, die sein Land in das Unglück der Knechtschaft zurückgestürzt hätte". Es ist jedoch auch wahr, dass diese Lesart seiner vorrevolutionären Gemälde höchstwahrscheinlich das Ergebnis eines Kalküls zu einer Zeit war, in der der Künstler sein Leben riskierte (er wurde schließlich inhaftiert, aber sein Fall wurde abgewiesen: erneut unter Beobachtung gestellt, wurde er schließlich amnestiert und ab 1795 gab er die aktive Politik auf und widmete sich ausschließlich der Kunst): David hatte sich jedoch schon vor der Revolution eher kritisch gegenüber den künstlerischen Institutionen geäußert, so dass es sehr wahrscheinlich ist, dass seine politischen Ideen in einem Kontext der Intoleranz gegenüber der akademischen Welt herangereift waren und ihn dann zu einem viel umfassenderen Engagement führten, als er sich vielleicht vorstellen konnte.

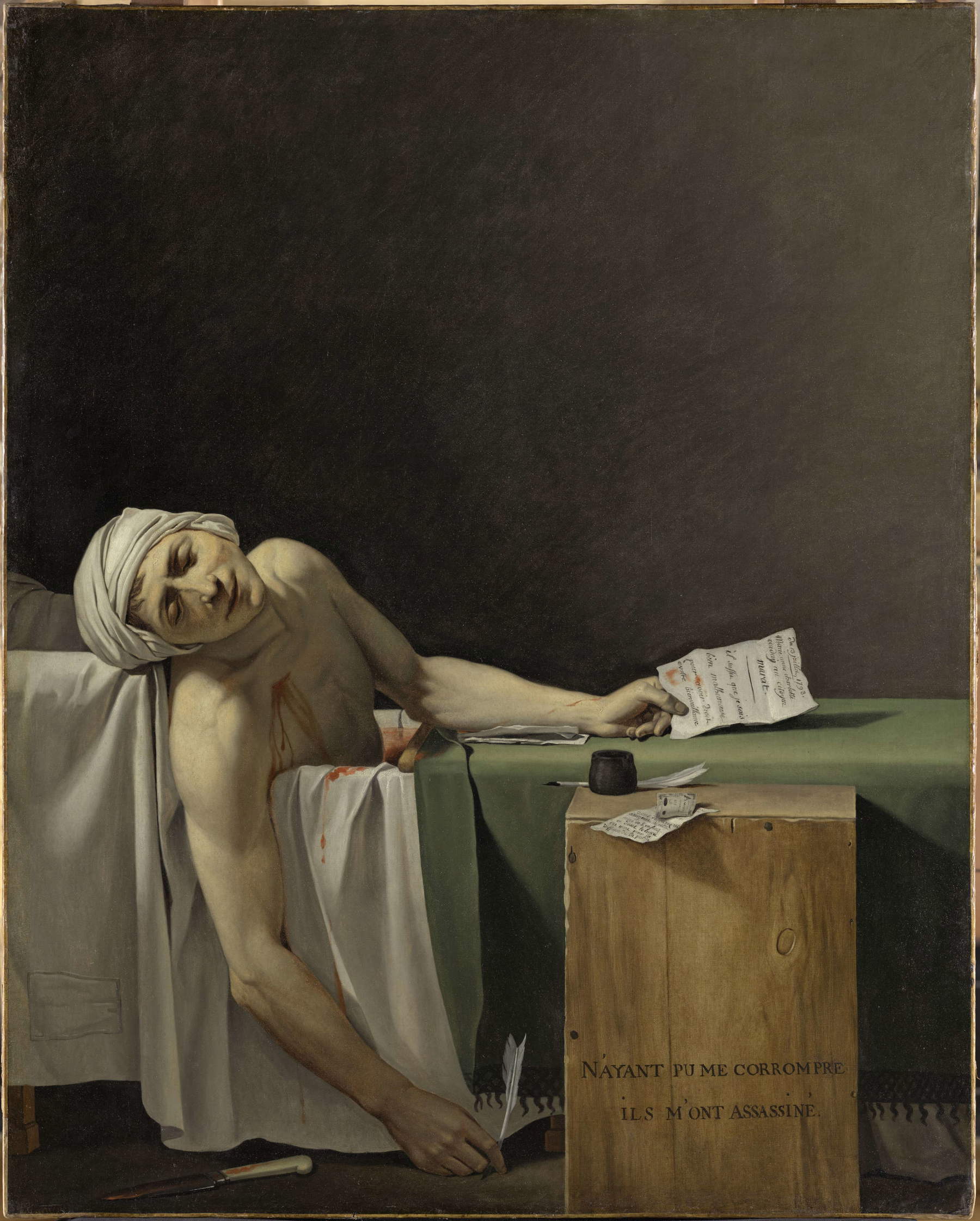

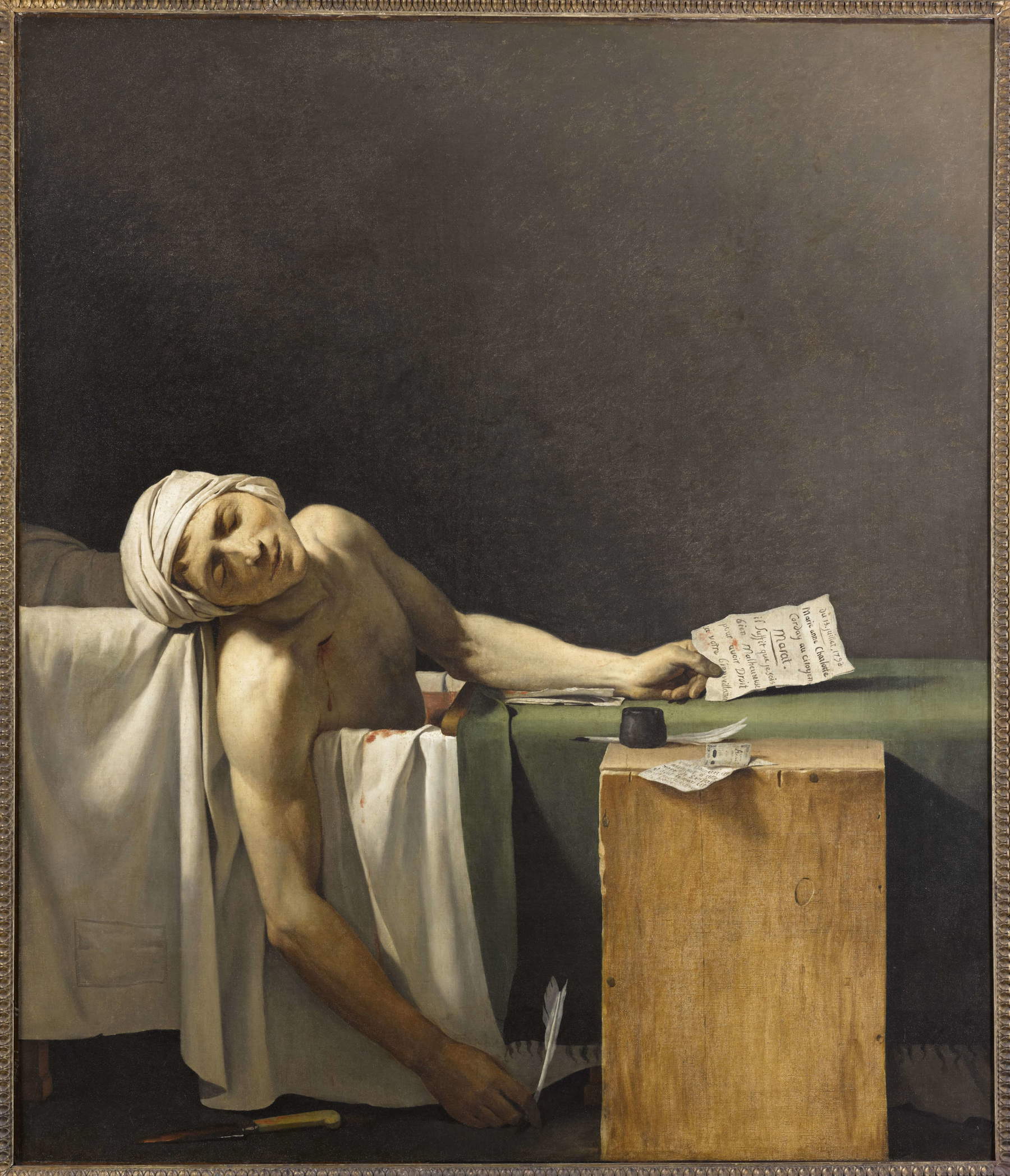

Seine Art und Weise änderte sich jedoch nicht: Der Eid der Pallacorda zeigt auf beredte Weise, wie David dieselbe formale Sprache wie der Eid der Horatier, also eines von der Monarchie in Auftrag gegebenen Gemäldes, verwendete, um nicht nur eine aktuelle Tatsache, sondern einen Gründungsmoment der neuen nationalen Einheit darzustellen (die große Leinwand, die sich jetzt in Versailles befindet, war übrigens für den Saal bestimmt, in dem die Sitzungen der konstituierenden Versammlung stattfinden sollten). Von diesem Zeitpunkt an ist David nicht mehr nur ein Maler der Geschichte, sondern wird zum Maler des Unmittelbaren. Und auch sein politisches Engagement findet in seiner künstlerischen Tätigkeit seine Bestätigung. Auf dem Höhepunkt seiner revolutionären Laufbahn wurde David zum Mitglied des Allgemeinen Sicherheitsausschusses ernannt (es war das Jahr 1793 und das Regime des Terrors war in Kraft), und in dieser Eigenschaft war er Mitunterzeichner von Dutzenden von Haftbefehlen, die später zur Hinrichtung zahlreicher, auch ihm nahestehender Personen führen sollten, und im Januar 1794 war er für einige Wochen auch Präsident des Nationalkonvents, des gesetzgebenden und ausführenden Organs der Revolution. Er war auch Mitglied des Komitees für öffentliche Bildung, entwarf die Uniformen der Behörden und organisierte die neuen Feste des republikanischen Frankreichs, und vor allem erfand er die Symbole einer neuen “Zivilreligion”, wie sie in der Ausstellung genannt wird, die in der feierlichen Sprache der Historienmalerei auf das aktuelle Geschehen übertragen wurden. Der Tod von Marat, von dem das Original in Brüssel und zwei Repliken in der Ausstellung zu sehen sind, kann in diesem Sinne erklärt werden: David will nicht den Moment der Ermordung von Jean-Paul Marat durch Charlotte Corday darstellen, sondern zeigt den “Ami du peuple” bereits leblos in seiner Badewanne liegend, wie einen Christus im Grab (der Künstler hatte sich an das ganze 17. Jahrhundert erinnert, das er in Italien gesehen hatte, allen voran Caravaggio). Dasselbe gilt für den Tod des jungen Sarges, der im letzten Moment des Lebens gefangen ist, nackt wie Anne-Louis Girodet-TriosonsEndymion , dem er in der Ausstellung gegenübergestellt ist und von dem sich David vielleicht zu dem Bild des vierzehnjährigen Märtyrers inspirieren ließ, der von den Royalisten ermordet wurde und der nach den Vorstellungen des Malers zu einem Symbol für die von den Feinden der Revolution begangenen Gräueltaten werden sollte.

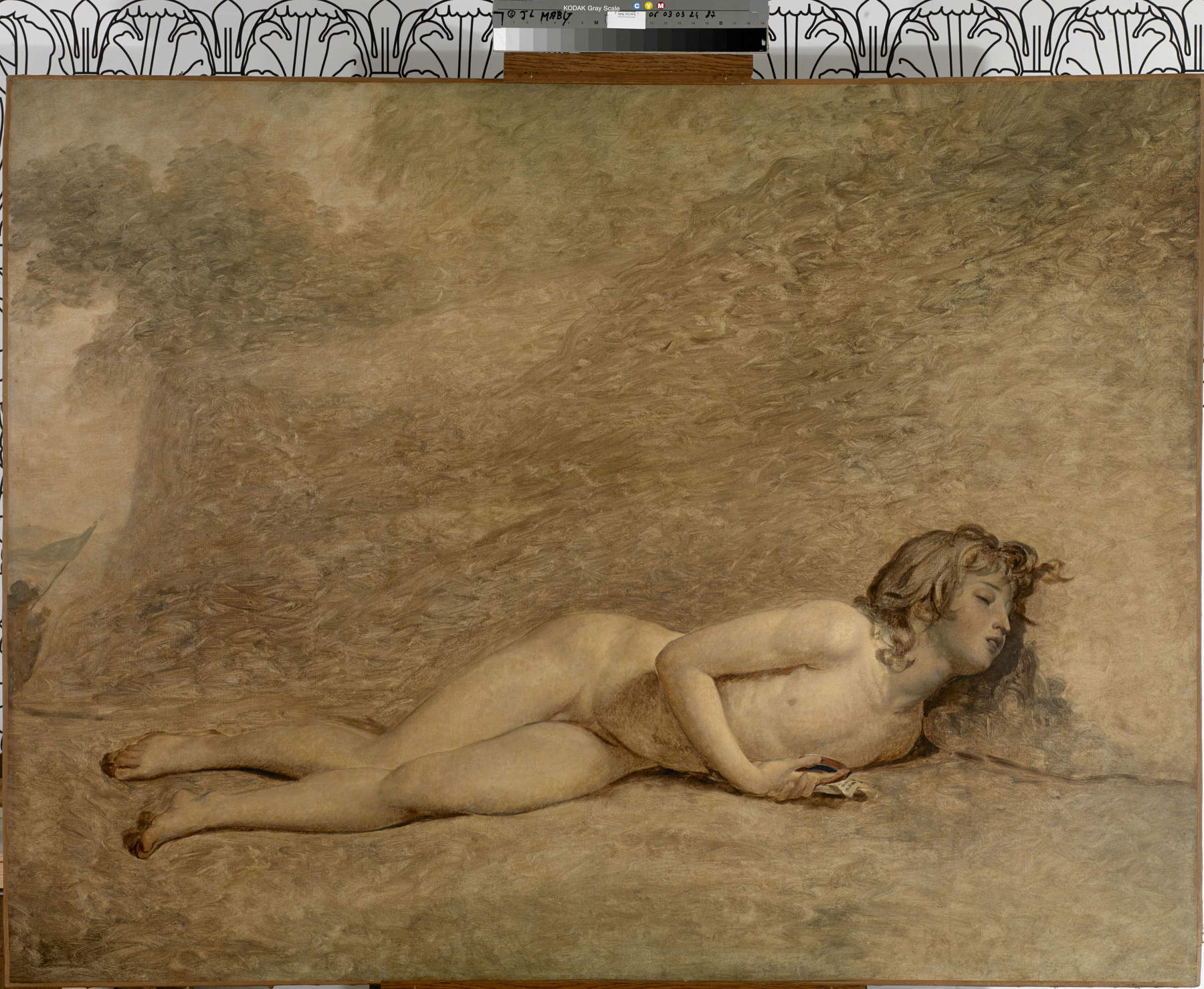

Als einer der wenigen Anhänger Robespierres, die das Ende der Schreckensherrschaft überlebten, hatte sich David in Erwartung der endgültigen Amnestie, die 1795 eintreffen sollte, inzwischen wieder der Porträtmalerei zugewandt (zu sehen sind die beiden großartigen Porträts seiner Schwägerin Émilie Pécoul und ihres Mannes Pierre Sériziat, die beide in dieser Zeit entstanden sind, sowie das faszinierende Porträt von Henriette de Verninac aus den Jahren 1798-1799), und würde bald wieder große Historienbilder malen: Mit den Sabinerinnen, die er aus eigenem Antrieb malte, wollte David das Genre weiter erneuern und zu einem Historienbild zurückkehren, das von der Suche nach einem Schönheitsideal angetrieben wird, das zu einer Allegorie werden kann, in diesem Fall der Einheit und der Versöhnung (die von David beschriebene Episode ist die der Sabinerinnen, die versuchen, den Krieg zwischen Römern und Sabinern, d.h. zwischen Ehemännern und Brüdern, zu beenden). Jahrhunderts kehrte der Künstler zu der Formel zurück, mit der er während der Revolution experimentiert hatte, zu dieser Mischung aus klassischer Sprache und zeitgenössischem Sujet, um die Ikonographie Napoleons zu schaffen, eine Ikonographie, von der die bekanntesten Beispiele in der Ausstellung zu sehen sind: Napoleon am Großen St. Bernhard-Pass, Napoleon in seinem Atelier, Napoleon als Kaiser gekleidet. Wir haben uns daran gewöhnt, David als den ersten Maler Napoleons zu betrachten, einen rhetorischen und triumphalistischen Bonaparte-Maler, einen treuen Verherrlicher des Kaisers. In Wirklichkeit war die Beziehung zwischen den beiden viel zweideutiger und schwieriger, als es die Bilder vermuten lassen. Eine Beziehung, schrieb Schnapper, “die mehr von Misserfolgen als von Triumphen geprägt war, und dem Maler gebührt ein gewisses Verdienst für seine Loyalität gegenüber dem Kaiser”. Der Gelehrte wies darauf hin, dass einige der wichtigsten Gemälde Davids, wie der Belisarius oder die Sabinerinnen, ohne Auftrag ausgeführt wurden, obwohl der Künstler hoffte, sie an den Staat zu verkaufen: Viele von Napoleon angeforderte Gemälde wurden stattdessen ohne formellen Auftrag ausgeführt, ohne dass der Preis schriftlich festgelegt wurde. Die Geschichte der Beziehung zwischen David und der schwerfälligen kaiserlichen Bürokratie ist von den Frustrationen eines Künstlers geprägt, der oft um Anerkennung und Befriedigung kämpfte, bis hin zu dem Punkt, dass er die Rolle des offiziellen Porträtmalers von Napoleon seinem Schüler François Gérard überließ, nachdem Napoleon das Gemälde in der Gestalt des Kaisers, das die Sektion abschließt, abgelehnt hatte (so sehr, dass es trotz einer fünfzehnjährigen Zusammenarbeit und trotz der Tatsache, dass David faktisch zu einem Instrument der napoleonischen Propaganda geworden war, keine offiziellen Porträts von Napoleon gibt, die von David gemalt wurden). Es ist kein Zufall, dass die Ausstellung dem Besucher vorschlägt, die Beziehung zwischen David und Napoleon im Lichte der “Frage nach der Freiheit des Künstlers gegenüber der Macht und ihrer Verwaltung” neu zu lesen.

Nach dem Untergang des Kaiserreichs erleidet David einen neuen und endgültigen Rückschlag: Mit der Restauration wird er zum Exil verurteilt, da er zu den Revolutionären gehört, die 1793 für das Todesurteil Ludwigs XVI. gestimmt haben. Der Maler flüchtet nach Brüssel, wo er 1825 stirbt, und verteidigt weiterhin seine Idee einer Kunst, in der die ideale Schönheit im Dienste eines politischen Projekts steht. Allard, Fabre und Godet bieten im Finale der Ausstellung eine äußerst politische Lesart aller Werke an, selbst derjenigen, die am weitesten von der Politik entfernt zu sein scheinen, selbst derjenigen, die von einer warmen Erotik durchdrungen sind, wieAmor und Psyche , eine Leihgabe des Cleveland Museum of Art, die im Lichte einer möglichen doppelten Warnung gelesen wird (erstens: Da die Welt von Flachheit und Vulgarität zerfressen ist, könnten wir genauso gut zu den Märchen zurückkehren; zweitens: Auch das Märchen ist trotz allem eine plumpe Geschichte von Sex zwischen zwei Heranwachsenden und wird als solche dargestellt, ohne Verkleidung oder Verstellung), oder wie Mars entwaffnet von Venus und den Grazien, ein Werk von 1824, das nach Ansicht der Kuratoren nicht nur als Vorwegnahme des Kitsches betrachtet werden sollte (in der Ausstellung ist es Jupiter und Thetis von Ingres aus dem Jahr 1811, um die Affinitäten der Sprache hervorzuheben), sondern auch eine Art künstlerisches Testament, der Protest eines Malers, der wahrscheinlich die politische Dimension der Kunst im Namen einer Schönheit zum Selbstzweck verschwinden sah, die seinen Vorstellungen nicht entsprechen konnte. Das Fazit lautet, dass David auch in seinen letzten Werken nicht “der kalte Stern der Schulbücher” ist, sondern eher als “ein Mann, der eine Sprache für seine Zeit entwickelt hat”, betrachtet werden sollte, und deshalb ist er heute so relevant.

Während bei der großen Ausstellung von 1989 die Vollständigkeit im Vordergrund stand, steht bei der aktuellen Ausstellung die Dichte im Vordergrund: Der Besucher findet im Saal Napoléon des Louvre eine Ausstellung, die nicht viel größer ist als viele andere Ausstellungen der letzten Zeit, aber er findet eine Ausstellung von einer Dichte schwierigen, seltenen, extremen Dichte, einer Dichte, die trotz der nicht allzu großen Anzahl der ausgestellten Werke (etwas mehr als hundert) in der Lage ist, den Besucher dazu zu bringen, einen ganzen Nachmittag in den verschiedenen Sälen zu verbringen, ohne es überhaupt zu bemerken. Das Hauptproblem dieser Ausstellung liegt paradoxerweise in ihrer Grundlage: Man muss sich fragen, ob das Projekt, den politischen David unter die Lupe zu nehmen, tatsächlich etwas Neues sagt. Wenn man die Ausstellung besucht, ohne ihre (künstlerische und politische) Ausrichtung zu kennen, hat man genug Material, um den Louvre zufrieden zu verlassen. Wenn man jedoch versucht, etwas zu entdecken, was noch nie gesagt wurde, wird man vielleicht eine gewisse Enttäuschung erleben, denn die einzigen Ergebnisse, die die Ausstellung bieten kann, sind lediglich einige Vorschläge. Es ist wahr, dass Davids Kunst untrennbar mit seinen Überzeugungen, seinen Ideen, seinem Handeln als Politiker verbunden ist: aber diese Erkenntnis ist nicht neu.

Die programmatische Absicht der Ausstellung war es, die “Frage nach dem Engagement des Künstlers in einem Moment der Krise, nach der Fähigkeit der Kunst, auf die Gesellschaft einzuwirken, und nach den Möglichkeiten, dies zu tun”, zu stellen. Es handelt sich zweifellos um eine tadellose Ausstellung, sogar mutig in ihrer Weigerung, David das Etikett “neoklassisch” anzuheften (ein Begriff, der im Übrigen während des gesamten Besuchs nie verwendet wird), wissenschaftlich solide und angesichts der Quantität und Qualität der ausgestellten Werke sehr schwer zu wiederholen, zumindest mit einem vorhersehbaren Horizont. Und doch handelt es sich um eine Ausstellung, die gerade bei der Vorstellung der Figur Jacques-Louis Davids im Lichte seines politischen Engagements eine gewisse übertriebene Scheu offenbart, und die Idee, ihn als Künstler “für unsere Zeit” aufzudrängen, bleibt nur eine Andeutung, die zwischen den Zeilen einer Abfolge von Meisterwerken zu lesen ist, die entlang eines Weges angeordnet sind, der am Ende unendlich viel formalistischer erscheint, als es die Einführung nahelegt. David, wenn man ihm eine politische Rolle zuschreiben will, die mit einem einzigen Wort zu identifizieren ist, war ein Filmemacher und kein Ideologe: um einen David zu finden, der durch die Linse “unserer Zeit” zu lesen ist, hätte die Ausstellung vielleicht mehr auf den Implikationen der Aufdringlichkeit, dem Umfang, den Zielen seiner Regie bestehen sollen. Das Interessanteste an der ganzen Angelegenheit sind wohl die Zweifel, die dem Besucher bleiben, nachdem er sich mit den Widersprüchen Davids beschäftigt hat, den Widersprüchen des Menschen, noch vor denen des Künstlers. Eines Mannes, der sein ganzes Leben lang seine Malerei als Mittel zur Veränderung der Welt betrachtet hat. Und ein paar Jahre lang hatte er tatsächlich die Chance, sie konkret zu verändern. Was hat er erreicht?

Der Autor dieses Artikels: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.