Sorprende que en Italia se hable poco o nada de la musculosa exposición que el Louvre ha organizado para reconstruir la historia de Jacques-Louis David exactamente doscientos años después de su muerte. En términos de exhaustividad y volumen de material, se trata de una exposición que difícilmente volverá a verse a corto o medio plazo: también es cierto que el grueso de las obras importantes de David ya se encuentra en el Louvre, pero para la exposición del bicentenario, los tres comisarios, Sébastien Allard, Côme Fabre y Aude Gobet, reunieron casi todo lo que se podía traer a las salas del Salón Napoleón. Por supuesto: David es un pintor que, bajo los Alpes, no enciende entusiasmos. En nuestra parte del mundo, no dejó nada y se le considera una especie de director de la propaganda napoleónica, el pintor del imperio, el inventor del aparato iconográfico de un régimen que infligió a Italia el trauma del expolio: sin embargo, es un artista que, podría decirse, encarna casi en solitario un momento fundamental de la historia europea. Además, la exposición, titulada simplemente Jacques-Louis David, pretende ofrecer una perspectiva sustancialmente nueva, o al menos diferente, de lo que se ha dicho hasta ahora sobre David: La tesis subyacente es que sus obras están “impregnadas de sentimiento más de lo que podría sugerir el imponente rigor de sus lienzos”, y sobre esta base se ha montado una exposición dedicada a poner de manifiesto las ideas y la personalidad de David a través de la fuerza de sus pinturas. Una exposición, por tanto, de política quizá incluso más que de arte, hasta el punto de que ya desde el panel introductorio se explica al público que el itinerario de la visita pretende prescindir del adjetivo “neoclásico” para calificar el arte de David, con el fin de evitar cualquier condicionamiento, cualquier apertura, aunque sea mínima, a la idea de un David enjaulado en un formalismo rígido, repetitivo, glacial.

La tesis presupone probablemente una concepción peyorativa y, en cierto modo, tal vez incluso limitadora del término, si desde el principio se plantean las ideas de David y su guerra contra el academicismo como elementos que chocan con las convenciones histórico-artísticas, pero en cualquier caso es innegable que la recuperación de lo clásico por parte de David no habría sido posible sin una adhesión convencida, fuerte, apasionada, a la teoría estricta de un arte dotado de funciones civiles y cívicas, y de un arte civilizado y democrático.un arte dotado de funciones civiles y morales, un arte que rehuyera toda complacencia y asumiera la misión ilustrada de trasladar a lo relativo un modelo ético que, después de 1789, se convertiría en un ideal revolucionario de edificación democrática del público expresado mediante el recurso a la Antigüedad. Sería, sin embargo, extremadamente reductor pensar que sólo hubo un neoclasicismo (y aún más reductor hacerlo coincidir con el neoclasicismo ilustrado y prerrevolucionario), y el propio David, al fin y al cabo, encarnó varias almas del mismo, hasta el punto de que uno podría llegar paradójicamente a la conclusión de que este peintre engagé, como se le llama en la exposición, es quizá el artista más neoclásico que jamás haya existido. O, alternativamente, que la construcción teórica del llamado “neoclasicismo” ya no responde a criterios interpretativos actuales y debería ser desmontada, arrasada, derribada hasta los cimientos y sustituida por otra cosa. Con qué, sin embargo, no se sabe, ni en ningún caso es esa la intención de la exposición, que no cultiva la aspiración de escribir una nueva teoría del neoclasicismo, sino que se limita a apartar a David de las categorizaciones de manual que podrían inducir a error en la lectura que ofrece la muestra.

Para apoyarla, los dos comisarios han reunido un centenar de obras, divididas en una decena de secciones (además de los cuadros que no han sido trasladados de la Salle Daru, es decir, El bruto, Leónidas en las Termópilas y La coronación de Napoleón, y que deben considerarse parte integrante de la exposición, también porque las vistas son las mismas y en la Sala Napoleón hay indicaciones precisas que invitan al público a continuar su visita en el piso superior) que acompañan al visitante a lo largo de la carrera de Jacques-Louis David, desde sus comienzos en Roma hasta su exilio en Bruselas: grandes salas, iluminación casi siempre correcta, leyendas que comentan cada obra y mucho público, sobre todo en las primeras salas, donde los turistas poco interesados (o que vienen a la exposición para ver el Juramento de los Horacios) empiezan concentrados y luego, a partir de la mitad, se escabullen hacia la salida, dejando en las últimas salas a los visitantes que han entrado en el Louvre expresamente para ver la exposición. Y que, en cualquier caso, son muchos, y no sólo porque los franceses sean aficionados a David: la exposición del Louvre es la primera monográfica dedicada al pintor desde 1989, por lo que es legítimo esperar una muestra especialmente concurrida, a pesar de los espacios amplios, adecuados y bien iluminados. No estamos a los niveles de la gigantesca exposición que se celebró hace treinta y seis años, en parte en el Louvre y en parte en el Palacio de Versalles (y que fue una ocasión única: había más de doscientas obras, y se editó para la ocasión un catálogo de casi setecientas páginas), pero dados los tiempos que corren de vacas flacas expositivas, la exposición actual está entre lo mejor y más grande que se puede ver ahora en Europa.

A diferencia de la exposición actual, la de 1989 se detenía mucho más en la fase juvenil de la carrera de David, que se exploraba en dos secciones de las seis que componían el itinerario: ahora, en cambio, todo se resume en un único capítulo que recorre la historia del debut artístico de David. Un debut difícil, nos dicen los comisarios, ya que el pintor, que creció en la época de la decadencia de la monarquía y del eclipse de la gran pintura rococó, luchó por encontrar “un camino que le fuera congenial”: el principal defecto de esta sección, quizá la más floja de la exposición, reside en su excesiva rapidez, ya que se nos presenta precipitadamente a un pintor que tenía 25 años, y por tanto maduro para su época, y que ya parece estar Los cuadros más próximos a los de su maestro Joseph-Marie Vien (que, por otra parte, no está representado en la exposición, aunque hay algunas obras de comparación), es decir, aquellos en los que el incipiente clasicismo de David presenta más puntos de contacto con el rococó, faltan casi por completo. La única excepción es el cuadro que abre la exposición, la Muerte de Séneca, que parece casi una traducción igualmente teatral pero más controlada del Coreso sacrificándose para salvar a Calliroe de Jean-Honoré Fragonard, obra de ocho años antes que se encuentra en el Louvre pero que no se ha mostrado en la exposición (una pena, porque habría sido una comparación oportuna). Con el posterior Erasístrato descubre la causa de la enfermedad de Antíoco, fechado en 1774, un año después de la Muerte de Séneca, nos encontramos ya ante un David más comedido que elabora ya un lenguaje próximo al de su madurez, aunque no falten en los años siguientes intensos momentos de reflexión sobre el arte del siglo XVII: San Roque pidiendo la intercesión de la Virgen para la curación de los apestados, obra de 1780, pintada en Roma y prestada por el Musée des Beaux-Arts de Marsella, conserva un realismo con una marcada influencia de Caravaggio, mezclada aquí con toques de Poussini y Guercino, al igual que el San Jerónimo contemporáneo prestado por Québec, que recuerda las pinturas de José de Ribera que David había conocido durante su estancia en Roma para estudiar entre 1775 y 1780.

A su regreso de la ciudad, David era ya un pintor maduro, un pintor que “daba con la tecla”, por utilizar el título de la segunda sección de la exposición, que se abre con el citado San Rocco y continúa con varias obras que tratan de mediar entre la compostura de Poussin y el naturalismo de Caravaggio, y nos ofrecen un cuadro más teatral, más dramático, más teatral, más dramático, más sentimental, como el que podemos admirar en Belisario pidiendo limosna (obra de 1781, que tuvo tanto éxito que se repitió posteriormente: también se expone una segunda versión más pequeña), que cuenta la historia del general bizantino del siglo VI, víctima de una injusticia por parte del emperador Justiniano, que lo mandó cegar y lo condenó de hecho a tener que vivir pidiendo limosna, o en una de las obras de Belisario pidiendo limosna, más sentimental.limosna, o en una de las obras más conmovedoras de su obra, el Dolor de Andrómaca, un cuadro que se clava en la memoria por la mirada desesperada de la esposa de Héctor llorando a su marido, muerto en batalla por Aquiles, y por el gesto de su hijo Astianax acariciándole el pecho. La sección culmina con toda la pared dedicada al Juramento de los Horacios, una de las obras maestras de David, obra con la que el artista se muestra como un renovador de la pintura, a través de un lenguaje formado por composiciones sencillas pero rigurosas, marcadas según geometrías claramente reconocibles (aquí, todas las direcciones visuales convergen en la mano del padre de los Horacios para subrayar la solemnidad del juramento), una progresión horizontal de la mano del padre de los Horacios, y una progresión horizontal de la mano del padre de los Horacios para subrayar la solemnidad del juramento. del juramento), una progresión horizontal a imitación de los bajorrelieves antiguos, escenas poco recargadas, dibujo preciso y modelado claro, facilidad de lectura, colorido sobrio y bien suavizado, luz fría y cristalina. Hay también en David una perfecta adherencia entre forma y contenido, entre esta geometría glacial, caldeada sin embargo por la determinación de los gestos, y su contenido de abierta significación política, una exaltación de las virtudes cívicas y delapego a su patria en el contexto de un encargo que David había recibido de la corona francesa a través del Conde d’Angivillier, a la sazón Director General de los Bâtiments du Roi, el organismo que presidía las obras ordenadas por el Rey de Francia en sus residencias.

El Juramento de los Horacios es la primera obra en la que el artista no intenta aferrarse a una tradición anterior: aquí, David deja de mirar hacia atrás y empieza a inventar. E inventa una pintura rigurosa, severa, fácil de leer, pero que al mismo tiempo se niega a ser ilustrativa, ya que el objetivo de David no es narrar o explicar, sino “invitar a la reflexión”, como sugieren los comisarios. Y como reformador fue percibido, además, por sus contemporáneos: tras la exposición del Juramento de los Horacios, en el Salón se le llamó el “regenerador de la pintura”, apodo que se había ganado no sólo por el lenguaje que había acuñado y que impondría (también en las obras para sus mecenas privados, que a partir del Juramento empezaron a acudir en tropel a su estudio para conseguir uno de sus cuadros: los Amores de Helena y París, de los que la exposición exhibe dos variantes, son una muestra de cómo David trataba de aplicar los principios de su pintura incluso a los temas más frívolos), sino también por su manera de cargar lo antiguo con nuevos significados. Incluso el ataque al retrato (hay obras maestras como el Retrato del doctor Alphonse Leroy y el Retrato de Geneviève Jacqueline Pécoul) es una forma de connotar el arte de David en un sentido político, ya que elarte de David, ya que el pintor se presenta en la exposición como el artista de la “burguesía ilustrada”, de esa clase social favorable a los ideales de renovación que encenderían la mecha de la Revolución Francesa. Los retratos de David son, en cierto modo, minimalistas: un fondo neutro, todo ornamento eliminado, el acento se pone principalmente en la pose y la mirada del retratado.

El propio David, que comenzó a interesarse por la política activa, se adhirió de todo corazón a la Revolución Francesa e incluso ocupó cargos políticos, anticipándose a un cierto activismo, diríamos hoy: en septiembre de 1789, se había puesto a la cabeza del movimiento de los “Académicos disidentes” que querían reformar las instituciones artísticas, y al año siguiente estaba a la cabeza de la Commune des Arts, el grupo que se formó oficialmente a raíz de la experiencia de ese movimiento (David lograría más tarde obtener la supresión de todas las academias en 1793: Mientras tanto, en 1791, figuró entre los firmantes de la petición que pedía la deposición del rey Luis XVI, y ese mismo año se presentó a diputado, pero no logró ser elegido). Así pues, un par de secciones de la exposición exploran la contribución de David a la iconografía de la Revolución: se dedica un espacio importante al Juramento de la Pallacorda, del que se exponen tanto el gran lienzo inacabado de casi siete metros, cedido por el Museo Nacional de Versalles, como el dibujo que sirvió de modelo para una estampa puesta a la venta con el fin de recaudar recursos para la realización de la obra de gran formato. El drástico giro de David, que todavía en 1789, aunque frecuentaba los círculos burgueses que impulsaban las instancias de renovación, también estaba cerca de la aristocracia y perfectamente integrado en las instituciones de la monarquía, no se explora en profundidad en la exposición, sobre todo porque, cuando estalló la Revolución, el artista estaba ocupado en su Brutus, otro cuadro encargado por los Bâtiments du Roi. La cuestión, ya lo señalaba Antoine Schnapper en el catálogo de la gran exposición de 1989, es que no sabemos, ni sabremos nunca, cuáles eran realmente las opiniones de David al comienzo de la Revolución. Uno de los pocos elementos seguros es que el artista habría intentado llenar retroactivamente sus cuadros de significados conformes a los ideales revolucionarios: Tras la caída de Robespierre, de quien David había sido partidario, y el consiguiente fin del Reinado del Terror, el pintor también fue acusado, y en el discurso que escribió para defenderse, invitó a los diputados de la Convención, de la que por otra parte había sido expulsado, a juzgar "si él, que debía estar imbuido de toda la belleza y sublimidad de la virtud al pintar a Sócrates moribundo, del entusiasmo heroico inspirado por el amor a la patria para expresar dignamente la generosa entrega de los tres Horacios, del valor sobrenatural que el horror a la tiranía confiere a los hombres libres [...] habría podido tomar parte en una conspiración que habría sumido de nuevo a su país en las desgracias de la servidumbre". Sin embargo, también es cierto que, con toda probabilidad, esta lectura de sus cuadros prerrevolucionarios fue fruto de un cálculo en un momento en el que el artista se jugaba la vida (acabó siendo encarcelado, pero su caso fue sobreseído: puesto de nuevo bajo vigilancia, fue finalmente amnistiado y a partir de 1795 abandonó la política activa y se dedicó únicamente al arte): David, sin embargo, siempre había sido bastante crítico con las instituciones artísticas, incluso antes de la Revolución, por lo que es bastante probable que sus ideas políticas hubieran madurado en un contexto de intolerancia hacia el mundo académico y le llevaran entonces a un compromiso mucho más amplio de lo que tal vez hubiera podido imaginar.

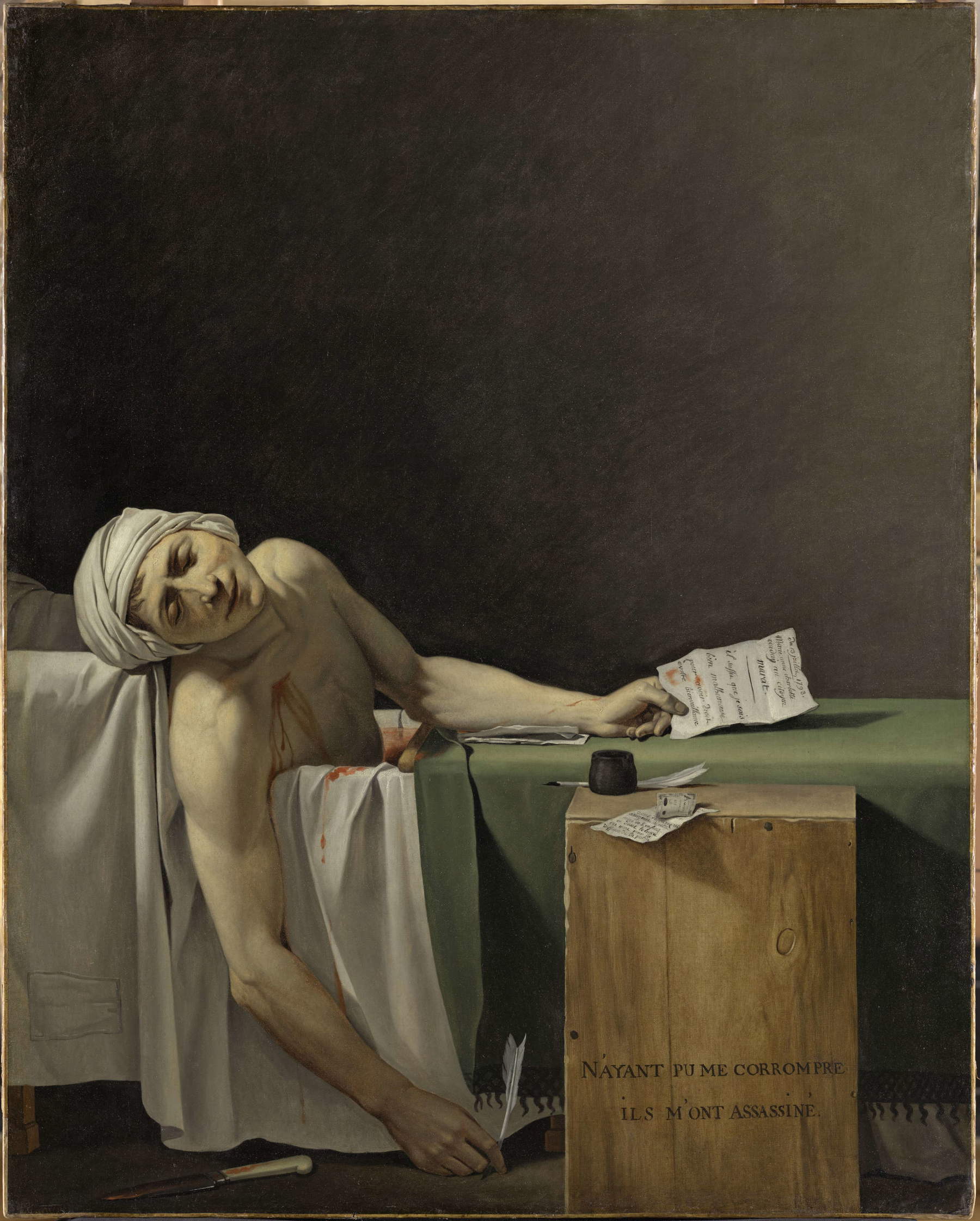

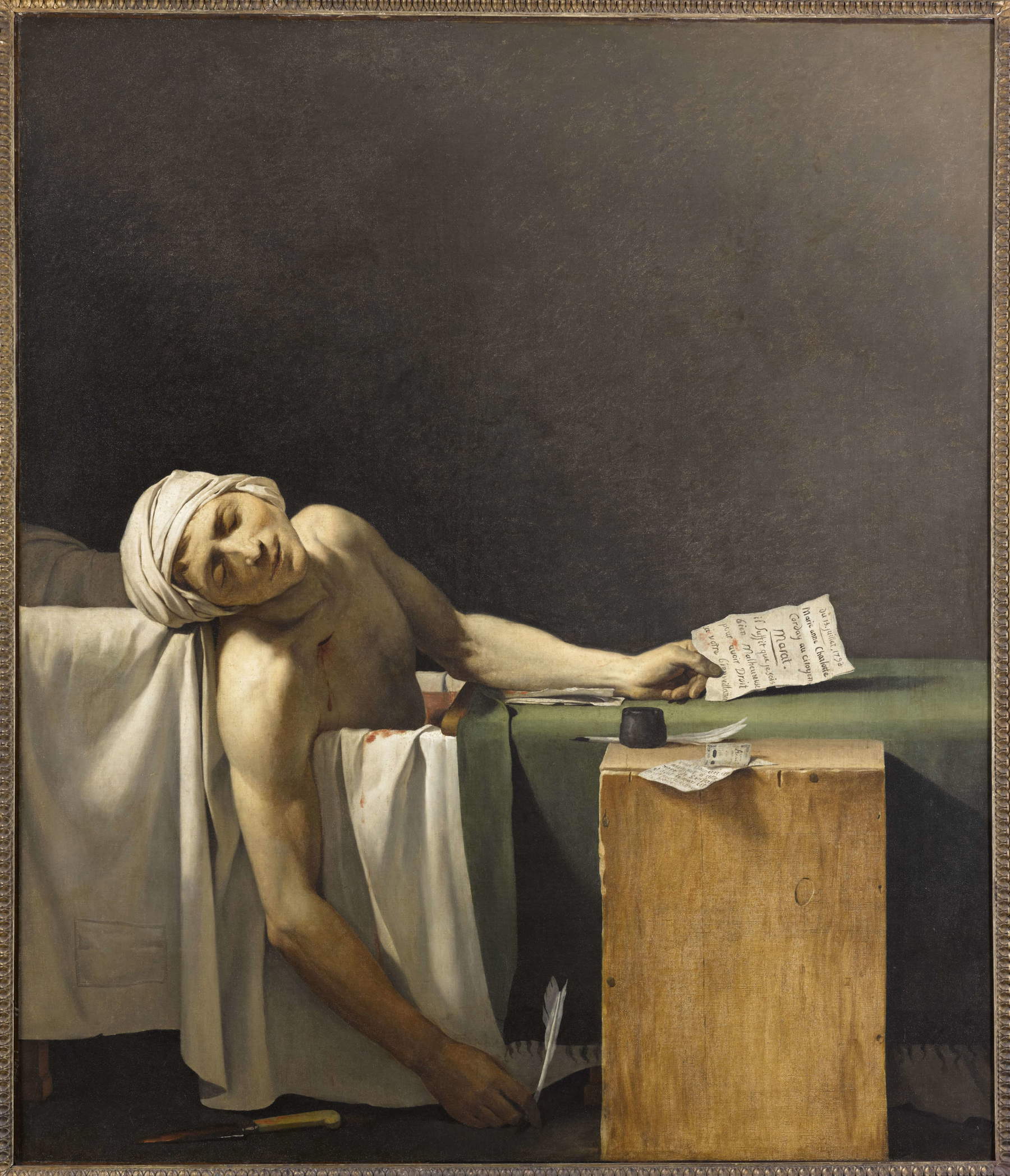

Su manera, sin embargo, no cambió: el Juramento de la Pallacorda demuestra elocuentemente cómo David utilizó el mismo lenguaje formal que el Juramento de los Horacios, por tanto de un cuadro encargado por la monarquía, para mostrar no sólo un hecho de actualidad, sino un momento fundacional de la nueva unidad nacional (el gran lienzo ahora en Versalles estaba además destinado a la sala en la que se celebrarían las reuniones de la Asamblea Constituyente). Es a partir de esta coyuntura cuando David deja de ser sólo un pintor de la historia para convertirse en un pintor de lo inmediato. Y es también en su actividad de artista donde se sustancia su compromiso político. En el apogeo de su carrera como revolucionario, David había sido nombrado miembro del Comité General de Seguridad (era 1793 y estaba vigente el régimen del Terror), y en calidad de tal cofirmó decenas de órdenes de detención que más tarde llevarían a la ejecución de muchas personas también cercanas a él, y en enero de 1794 fue también, durante un par de semanas, presidente de la Convención Nacional, el órgano legislativo y ejecutivo de la Revolución. También fue miembro del Comité de Instrucción Pública, diseñó los uniformes de los poderes públicos y organizó las nuevas fiestas de la Francia republicana y, sobre todo, inventó los símbolos de una nueva “religión cívica”, como se la denomina en la exposición, construidos en el lenguaje solemne de la pintura histórica aplicada a la actualidad. La Muerte de Marat, de la que se muestran en la exposición el original expuesto en Bruselas y dos réplicas, puede explicarse en este sentido: David no elige representar el momento del asesinato de Jean-Paul Marat a manos de Charlotte Corday, sino que prefiere mostrar al “Ami du peuple” ya sin vida, tendido en su bañera, como un Cristo en el sepulcro (el artista había evocado todo el siglo XVII que había visto en Italia, Caravaggio a la cabeza). Y lo mismo ocurre con Muerte del joven ataúd, atrapado en el último momento de la vida, desnudo como elEndymion de Anne-Louis Girodet-Trioson al que se yuxtapone en la exposición y en el que David se inspiró quizás para construir la imagen del mártir de catorce años asesinado por los monárquicos, destinado, en las ideas del pintor, a convertirse en símbolo de las atrocidades cometidas por los enemigos de la Revolución.

Entre los pocos partidarios de Robespierre que sobrevivieron al final del Reino del Terror, David, a la espera de la amnistía definitiva que llegaría en 1795, se había dedicado entretanto al retrato (se exponen los dos magníficos retratos de su cuñada Émilie Pécoul y su marido Pierre Sériziat, ambos ejecutados en esa época, así como el fascinante retrato de Henriette de Verninac, que data de 1798-1799), y pronto reanudaría la pintura de grandes cuadros de historia: con las Sabinas, pintadas por iniciativa propia, David había intentado renovar aún más el género con la intención de volver a una pintura de historia impulsada por la búsqueda de una belleza ideal que pudiera convertirse en alegoría, en este caso de la unidad y la reconciliación (el episodio descrito por David es el de las Sabinas que intentan detener la guerra entre romanos y sabinos, es decir, entre maridos y hermanos). Pero es sólo un momento, ya que a lo largo de los primeros años del siglo XIX el artista volverá a la fórmula que había experimentado durante la Revolución, a esa mezcla de lenguaje clásico y temática contemporánea, para construir la iconografía de Napoleón, una iconografía de la que en la exposición se muestran todos los ejemplos más conocidos: Napoleón en el paso del Gran San Bernardo, Napoleón en su estudio, Napoleón vestido de emperador. Estamos acostumbrados a pensar en David como el primer pintor de Napoleón, un pintor bonaparteano retórico y triunfalista, un fiel glorificador del emperador. En realidad, la relación entre ambos era mucho más ambigua y difícil de lo que sugieren las imágenes. Una relación, escribió Schnapper, “marcada más por los fracasos que por los triunfos, y el pintor merece cierto crédito por mostrar tanta lealtad al emperador”. El erudito había señalado que algunos de los cuadros más importantes de David, como el Belisario o las Sabinas, se ejecutaron al margen de cualquier encargo, aunque el artista esperaba venderlos al Estado: muchos cuadros solicitados por Napoleón se ejecutaron en cambio sin un compromiso formal, sin que el precio se fijara por escrito. La historia de la relación entre David y la engorrosa burocracia imperial está marcada por las frustraciones de un artista que a menudo luchaba por obtener reconocimiento y gratificación, hasta el punto de dejar el papel de retratista oficial de Napoleón a su discípulo François Gérard, después de que Napoleón rechazara el cuadro con el disfraz de emperador que cierra la sección (hasta el punto de que, a pesar de una relación de trabajo que duró quince años, y a pesar de que David se había convertido de hecho en un instrumento de la propaganda napoleónica, no existen retratos oficiales de Napoleón pintados por David). No es casualidad que la exposición proponga al visitante releer la relación entre David y Napoleón a la luz de la “cuestión de la libertad del artista frente al poder y su administración”.

Tras la caída del imperio, David sufrió un nuevo y definitivo revés: con la Restauración, fue condenado al exilio, ya que se encontraba entre los revolucionarios que votaron a favor de la condena a muerte de Luis XVI en 1793. Refugiado en Bruselas, donde murió en 1825, el pintor siguió defendiendo su idea de un arte en el que la belleza ideal estaba al servicio de un proyecto político. Allard, Fabre y Godet, en el final de la exposición, ofrecen una lectura exquisitamente política de todas las obras, incluso de las aparentemente más alejadas de la política, incluso de las impregnadas de un cálido erotismo, comoCupido y Psique , cedida por el Cleveland Museum of Art, leída a la luz de una posible doble advertencia (la primera: ya que el mundo está corroído por la chatura y la vulgaridad, más vale volver a los cuentos de hadas; la segunda: incluso el cuento de hadas, a pesar de todo, es al fin y al cabo una cruda historia de sexo entre dos adolescentes, y se representa como tal, sin disimulo ni fingimiento), o como Marte desarmado por Venus y las Gracias, obra de 1824 que debe considerarse, según los comisarios, no sólo una anticipación del kitsch (en la exposición es júpiter y Tetis de Ingres de 1811 para destacar las afinidades del lenguaje), sino también una especie de testamento artístico, la protesta de un pintor que probablemente veía desaparecer la dimensión política del arte en nombre de un fin en sí mismo la belleza que no podía responder a sus ideas. La conclusión final es que David, incluso en sus últimas obras, no es “la fría estrella de los manuales escolares”, sino que más bien debe considerarse “un hombre que desarrolló un lenguaje para dirigirse a su época”, y por eso es tan profundamente actual.

Mientras que la gran exposición de 1989 privilegiaba la exhaustividad, la actual favorece la densidad: El visitante encontrará en la Sala Napoleón del Louvre una exposición que no es mucho más grande que muchas otras exposiciones recientes, pero encontrará una exposición de una densidad densidad difícil, rara, extrema, una densidad capaz, a pesar del número no tan elevado de obras expuestas (poco más de un centenar), de hacerles pasar una tarde entera en las distintas salas sin ni siquiera darse cuenta. El principal problema de esta exposición reside, paradójicamente, en su fundamento: hay que preguntarse, es decir, si el proyecto de escrutinio del David político dice realmente algo nuevo. Si uno llega a la exposición sin conocer su trayectoria (tanto artística como política), tendrá material para salir satisfecho del Louvre. Si, por el contrario, uno intenta descubrir algo que nunca se ha dicho, quizá experimente cierta decepción, ya que los únicos resultados que puede ofrecer la exposición son sólo algunas sugerencias. Es cierto que el arte de David es inseparable de sus convicciones, de sus ideas, de sus acciones como político: pero esta conciencia no es nada nuevo.

La intención programática de la exposición era abordar la “cuestión del compromiso del artista en un momento de crisis, de la capacidad del arte para actuar sobre la sociedad y de las formas en que puede hacerlo”. Sigue siendo, ciertamente, una exposición impecable, incluso valiente en su negativa a atribuir a David la etiqueta de “neoclásico” (término que, por otra parte, no se utiliza nunca a lo largo de la visita), científicamente sólida y, dada la cantidad y calidad de las obras expuestas, muy difícil de repetir, al menos en un horizonte previsible. Y, sin embargo, se trata de una exposición que revela cierta timidez excesiva precisamente al presentar la figura de Jacques-Louis David a la luz de su compromiso político, y la idea de imponerlo como artista “para nuestro tiempo” sigue siendo sólo un indicio que puede leerse entre las líneas de una secuencia de obras maestras dispuestas a lo largo de un recorrido que al final parece infinitamente más formalista de lo que sugería la introducción. David, si se le quiere atribuir un papel político que se identifique con una sola palabra, era un cineasta, y no un ideólogo: entonces quizás, para encontrar un David que se lea a través de la lente de “nuestro tiempo”, la exposición debería haber insistido más en las implicaciones del intrusismo, del alcance, de los objetivos de su dirección. Al final, probablemente lo más interesante de todo el asunto sean las dudas que le quedan al visitante después de haber sondeado todo el muestrario de las contradicciones de David, las contradicciones del hombre, antes incluso que las del artista. Del hombre que toda su vida había considerado su pintura como un medio para cambiar el mundo. Y durante unos años tuvo realmente la oportunidad de cambiarlo, concretamente. ¿Qué consiguió?

El autor de este artículo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.