Certains clichés documentaires, en plus de s’imposer seuls dans le firmament iconographique fourmillant de l’histoire récente du reportage par l’éloquence d’un phénomène devenu noumène, sont candidats à devenir des incontournables de la photographie tout court lorsque le passage des années et la multiplication incessante des images, au lieu de diminuer leur pertinence, confirment leur mémoire indélébile. Certaines, comme la photographie de Nilufer Demir en 2015 du corps sans vie d’Alan Kurdi, un réfugié syrien d’à peine trois ans retrouvé couché sur le ventre, comme endormi, sur la plage de Bodrum après un naufrage, incarnent avec la plus grande intensité la capacité du médium à capter l’instant insoutenable où la conscience est nue devant l’évidence de l’innommable. D’autres, comme l’Afghan Girl, portrait pris dans un camp de réfugiés au Pakistan en 1985 par Steve McCurry de Sharbat Gula, 12 ans, dont le regard tragiquement écarquillé est devenu l’emblème universel de l’irréductible catastrophe de la guerre, rendent compte de la capacité de la photographie à sublimer et à condenser un nœud d’enjeux en un instantané saisissant. Autre cliché que l’on pourrait ajouter à ce panthéon des images absolues du XXe siècle : Quartiere Cala. La bambina con il pallone (La fille au ballon), dans laquelle Letizia Battaglia fait poser une adolescente du quartier populaire de Palerme contre une porte rayée par l’usure en 1980, en se concentrant sur son expression magnétique à l’âge adulte et sur la revendication d’une subjectivité indépendante implicite dans son appropriation fière d’un sport traditionnellement masculin.

La rétrospective Letizia Battaglia. L’opera : 1970-2020, accueillie pour la première fois en Italie au Museo Civico San Domenico de Forlì après les présentations françaises au musée du Jeu de Paume à Paris et à la dernière édition du festival international Les Rencontres d’Arles, est une occasion précieuse de se plonger dans un parcours artistique et biographique encore peu apprécié malgré son importance et tout à fait singulier par rapport aux conventions qui régissent habituellement les carrières artistiques. Née en 1935 à Palerme, Battaglia se marie à l’âge de seize ans et devient mère de trois filles au cours d’un mariage qu’elle vit comme un renoncement à toute autonomie intellectuelle et personnelle. Elle n’a commencé à photographier qu’à l’âge de 34 ans, après s’être séparée de son mari, en travaillant comme reporter pour des journaux et des magazines, dans une phase de son existence où la plupart des femmes photographes de sa génération avaient déjà consolidé un langage mature. L’exposition organisée à Forlì par Walter Guadagnini, directeur artistique de Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino, en collaboration avec le musée du Jeu de Paume, reconstruit avec une précision philologique l’évolution de cette voix puissante de la photographie italienne, en retraçant cinquante ans d’activité inlassable, dont la cohérence esthétique, éthique et émotionnelle est mise en évidence. Comme on peut le déduire des plus de deux cents clichés exposés, la photographie est pour Battaglia un geste nécessaire d’auto-appropriation, une manière d’exister dans le monde en tant que regard autonome et agissant, capable de déterminer son propre rapport de co-participation avec la réalité.

L’exposition s’ouvre sur des images de jeunesse, réalisées à Milan où l’artiste s’est installée après sa séparation : il s’agit de photographies pour des magazines populaires de filles aux seins nus et de personnalités du showbiz qui révèlent une pratique photographique déjà sensible, en particulier à l’égard de la condition féminine, mais encore à la recherche de sa propre syntaxe. Ces images, rarement exposées et en partie inédites, révèlent le raffinement rapide d’un photographe autodidacte qui apprend le métier comme une initiation, en évoluant vers un rapport de plus en plus intime avec l’appareil et le sujet. Lorsque Battaglia retourne à Palerme et commence à collaborer avec le quotidien “L’Ora”, son langage photographique devient un témoignage incandescent : les clichés consacrés aux meurtres de la mafia, aux funérailles des juges assassinés, aux procès et aux moments de deuil collectif qui ont marqué la ville entre les années 1970 et 1990 constituent le noyau le plus puissant de sa production et la clé interprétative de l’ensemble de sa recherche photographique. Prenons par exemple l’image de Piersanti Mattarella, le président de la région sicilienne assassiné le jour de l’Épiphanie 1980, son corps ensanglanté entouré d’hommes en uniforme, son frère Sergio le tenant dans ses bras dans une étreinte où, outre la tragédie de la perte politique et humaine, des siècles de Pietà et de dépositions sculpturales dans l’histoire de l’art se font écho. Battaglia, dans les nombreuses interviews qu’il a données, raconte qu’il a photographié cette scène presque par hasard, s’arrêtant par pur instinct professionnel avec un collègue devant un groupe de personnes rassemblées autour d’une voiture criblée de coups de feu, sans savoir qui était la victime et en pensant qu’il s’agissait d’un accident de voiture. Pourtant, cette photographie devient le symbole de la violence mafieuse, de l’acharnement des gangs familiers à éliminer tous ceux qui tentent de changer les choses. Ou encore le portrait menotté de Leoluca Bagarella, un chef mafieux cadré avec une proximité presque insoutenable : Battaglia raconte avoir utilisé l’objectif grand angle au lieu du téléobjectif, s’être approché au point de recevoir un coup de pied du criminel furieux, mais seulement après l’avoir capturé dans son image-cage. Le refus de la distance que permettrait le téléobjectif est pour elle un principe éthique avant d’être un choix formel. Contrairement à la sensibilité plus froide, presque clinique, d’un certain photojournalisme international contemporain - pensons au détachement critique de James Nachtwey ou aux images de Sebastião Salgado montrant la souffrance sublimée par la beauté -, Battaglia maintient une telle sensibilité corporelle. Battaglia maintient une telle contiguïté corporelle avec son récit des marges vulnérables de la société que le ton n’est jamais descriptif-sociologique, mais plutôt viscéral, immanent, comme s’il ne pouvait se permettre la distance comme présupposé de l’objectivité.

Le noir et blanc strict, l’absence délibérée de couleur qui pourrait diluer le fait traumatique représenté en le rendant pictural, réaffirme de manière décisive le refus de la consolation visuelle. Les séquences consacrées aux événements sanglants et au désespoir, tantôt paroxystique, tantôt intériorisé, des proches des victimes, font émerger une dramaturgie du témoignage qui transcende la pure valeur documentaire. À travers l’objectif de Battaglia, ces représentants de la légalité et de la résistance civile semblent se transfigurer en figures tragiques intemporelles, sans aucune concession artificielle à la composition. La main de Cesare Terranova, membre de la Commission parlementaire antimafia tué dans une embuscade en 1979, appuyée sur le siège de sa voiture, “très douce” comme le rappelle le photographe ; le juge Giovanni Falcone aux funérailles du général Carlo Alberto Dalla Chiesa en 1982, le visage marqué par la conscience d’un avenir voué à la mort ; Giorgio Boris Giuliano, chef de la Squadra Mobile, photographié sur les lieux d’un meurtre sur la Piazza del Carmine, où une femme s’évanouit, incapable de supporter le spectacle macabre : chaque image a un punctum qui en universalise la portée. Ses photographies, même des décennies plus tard, restent actives, dérangeantes et urgentes dans leur interrogation du présent parce qu’elles plongent directement au cœur de la douleur, saisie dans sa disharmonie, dans sa brutalité, sans médiations d’ordre esthétique.

Des séquences consacrées aux mobilisations politiques des jeunes sur les places, aux processions religieuses, aux fêtes familiales où dominent les femmes et les enfants immortalisés dans des moments de tendresse, on perçoit un autre aspect fondamental de sa recherche : le don de pénétrer délicatement l’événement pour saisir le moment crucial, le cadre dans lequel le geste, l’émotion et quelques détails de l’environnement convergent pour construire un monde. La capacité de Battaglia à s’immerger dans le tissu social qu’il documente annule la séparation entre observateur et observé : il ne s’agit pas d’un reportage ethnographique sur la culture populaire sicilienne, mais plutôt d’une participation empathique, d’une implication émotionnelle avec les sujets représentés. La nécessité de documenter la violence, le sang et la mort qui ont fait rage à Palerme pendant les années les plus sanglantes de la guerre de la mafia n’est donc pas la seule, mais la nécessité tout aussi urgente de restaurer la dignité visuelle de cette même ville en célébrant sa vitalité obstinée. C’est dans la dialectique entre ces deux Palerme, celle des faits divers et celle de la vie quotidienne, que s’enracine la particularité du regard de Battaglia, qui a toujours refusé la définition de “photographe de la mafia”, affirmant que la mafia n’était qu’une des composantes, même si elle était tragiquement omniprésente, de la réalité qu’elle documentait. Comme elle le dit elle-même dans le film-témoignage qui accompagne l’exposition, elle cherchait la vie et non la mort. Elle cherchait la résistance, pas la capitulation, et elle l’a trouvée dans les yeux des petites filles qu’elle rencontrait dans la rue, futures femmes déjà marquées par la dureté de la vie et dans le destin desquelles elle s’est identifiée, transformant le reportage en un acte vulnérable de reconnaissance mutuelle.

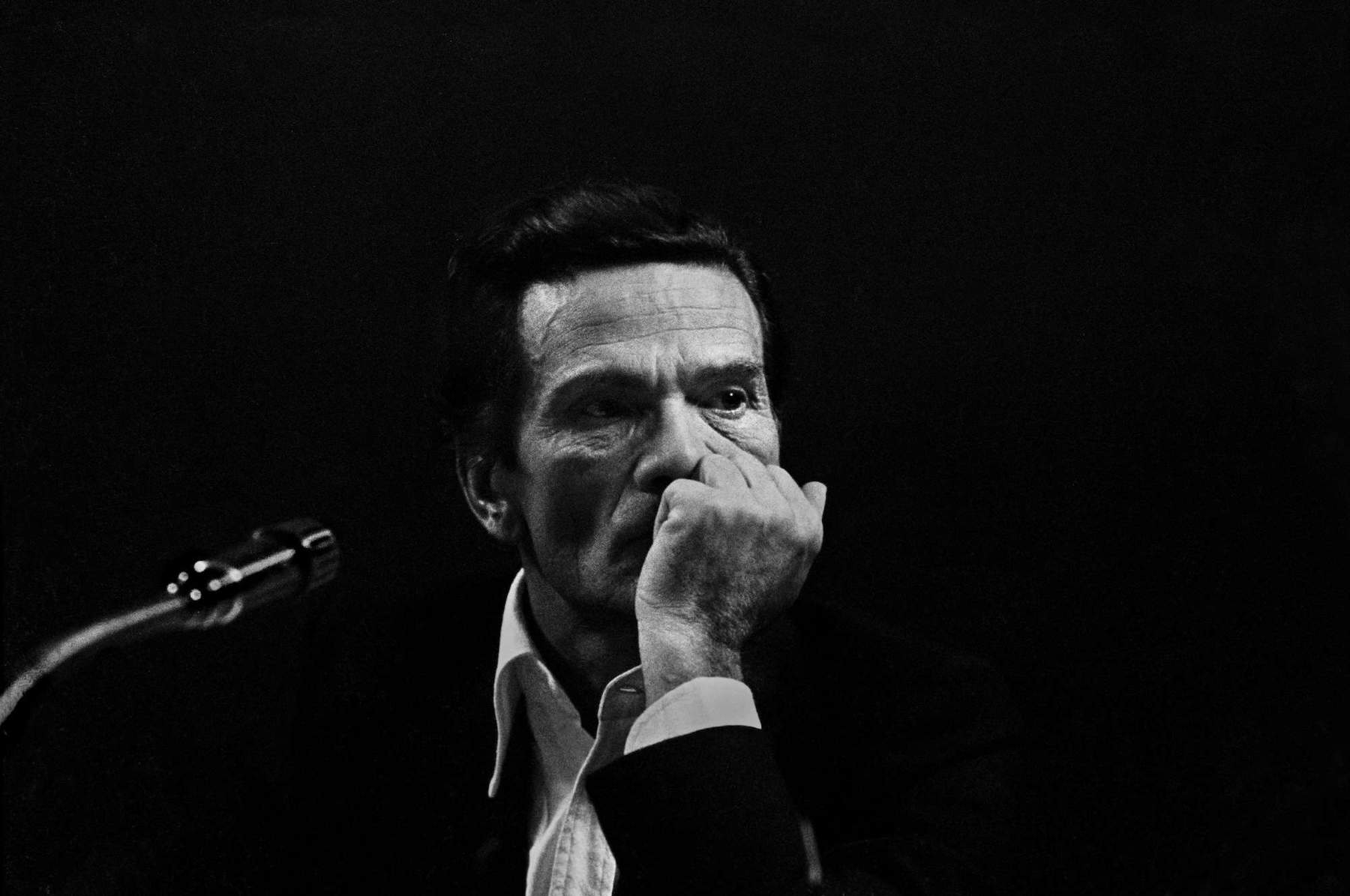

La question du genre est essentielle pour comprendre son travail : seule femme photojournaliste dans la salle de rédaction, obligée de se battre chaque jour pour être admise sur les scènes de crime afin d’exercer son métier, Battaglia a transformé sa position oblique par rapport au système de pouvoir masculin, tant criminel qu’institutionnel, en une ressource créative. Sur les scènes de crime, comme elle le raconte elle-même, il n’y avait que des hommes : les assassins, les victimes, les policiers, les médecins légistes, mais c’est précisément sa féminité qui a contribué à générer son regard intégral, capable de saisir des aspects qu’un œil masculin aurait probablement négligés, comme l’angoisse des veuves et des mères qui ont perdu leurs enfants, la souffrance silencieuse de ceux qui sont relégués en marge de la scène publique et qui ne peuvent que se lamenter. De même, les photographies prises dans la Real Casa dei Matti, l’institut psychiatrique de Palerme, où Battaglia animait des ateliers de théâtre dans le cadre d’un engagement civil et culturel de plus en plus complet, témoignent de son empathie pour les sujets les plus démunis et les plus marginalisés, soutenue par l’impératif de compenser visuellement les personnes privées de leur voix sociale. Les visages qui émergent du fond, sculptés par une lumière qui accentue leur plasticité sculpturale et théâtrale, possèdent une qualité de présence qui transcende leur condition d’internés : ce sont des visages qui regardent, qui interrogent, qui revendiquent leur droit à être vus. C’est dans ce processus de restitution de la subjectivité par l’image que se manifeste pleinement sa conception de la photographie comme forme engagée de la relation entre celui qui regarde et celui qui est regardé.

L’année 1992 marque un tournant décisif dans sa carrière : après un peu plus de vingt ans d’activité professionnelle continue en tant que photojournaliste, à la suite des massacres de Capaci et de Via D’Amelio dans lesquels les juges Falcone et Borsellino ont perdu la vie avec leurs escortes, il décide d’arrêter de photographier le phénomène mafieux. La violence est trop omniprésente, trop écrasante. La photographe, comme elle le dit dans le documentaire qui accompagne l’exposition, est horrifiée de ne plus se rappeler quel a été le premier mort cadré par son objectif et réalise que son équilibre psychologique ne peut plus supporter la confrontation avec l’horreur. Il renonce alors à documenter les deux massacres qui marquent la fin d’une époque, dans l’émergence simultanée du doute que la répétition obsessionnelle d’images de mort risque de normaliser la violence plutôt que de la dénoncer. Depuis, sa photographie s’oriente vers une dimension plus méditative et intime, tout en conservant sa vocation affective et relationnelle. La géographie de son travail s’étend au monde entier - Égypte, Turquie, Russie, Islande - où la relation entre le photographe et son sujet, en s’éloignant de l’histoire politique sicilienne, revêt des caractères moins denses en implications morales. Dans ces reportages internationaux, on retrouve la même immédiateté qui caractérise les photographies de Palerme, mais avec une composante diaristique plus accentuée, comme si le voyage représentait pour Battaglia une manière de vérifier l’universalité de son regard en le mettant à l’épreuve de différents contextes culturels. Les thèmes qui lui sont les plus chers reviennent : visages de femmes, d’enfants, conditions de précarité économique affrontées avec dignité, expressions qui révèlent plus que les mots ne peuvent dire.

En même temps, elle s’engage personnellement dans la construction d’une alternative culturelle à son Palerme, toujours à la merci de la mafia et de la complicité silencieuse des institutions qui, entre-temps, se sont réorganisées de manière différente et plus souterraine. Les vingt dernières années de sa vie, jusqu’à sa mort en 2022, sont surtout consacrées au Centre international de la photographie au Cantieri Zisa, un projet qui a débuté en 2012 et s’est concrétisé officiellement en 2017, et à la fondation des Archives Letizia Battaglia, aujourd’hui gérées par ses petits-enfants, destinées à la conservation, à l’étude et à la diffusion de son œuvre. Ces dernières années, Letizia Battaglia a également recommencé à photographier sa ville bien-aimée, revenant aux principaux thèmes de sa recherche avec un regard transformé par le temps et la sagesse. Il récupère certaines des photographies les plus dramatiques de sa carrière de reporter dans une optique rétrospective et expérimentale : imprimées en très grand format, elles deviennent la toile de fond d’autres prises de vue qui leur sont superposées, générant de nouvelles images dont le centre nerveux est déplacé de la représentation de la mort au cri de la dénonciation. Dans ce processus de remaniement visuel et émotionnel se trouve la tentative extrême de métaboliser le traumatisme par la transformation esthétique et de trouver une forme (impossible) de pacification avec un passé qui continue à la tourmenter.

L’exposition de Forlì représente donc le premier moment italien de la consécration internationale espérée d’une figure intellectuelle complexe, porte-parole d’une photographie qui a servi d’instrument de résistance civile, de refus de l’indifférence et de lutte pour la visibilité de ceux que la violence voudrait effacer. Le fait que cette rétrospective n’arrive en Italie qu’après avoir été lancée à l’étranger dit, enfin, quelque chose de significatif sur la difficulté de notre pays à gérer ses témoignages les plus inconfortables, et c’est précisément pour cette raison que, cinquante ans plus tard, ces clichés qui ont documenté certaines des pages les plus sombres de l’histoire italienne conservent intacte leur capacité à blesser, nous obligeant à prendre conscience que le regard implique toujours une responsabilité inéluctable.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.