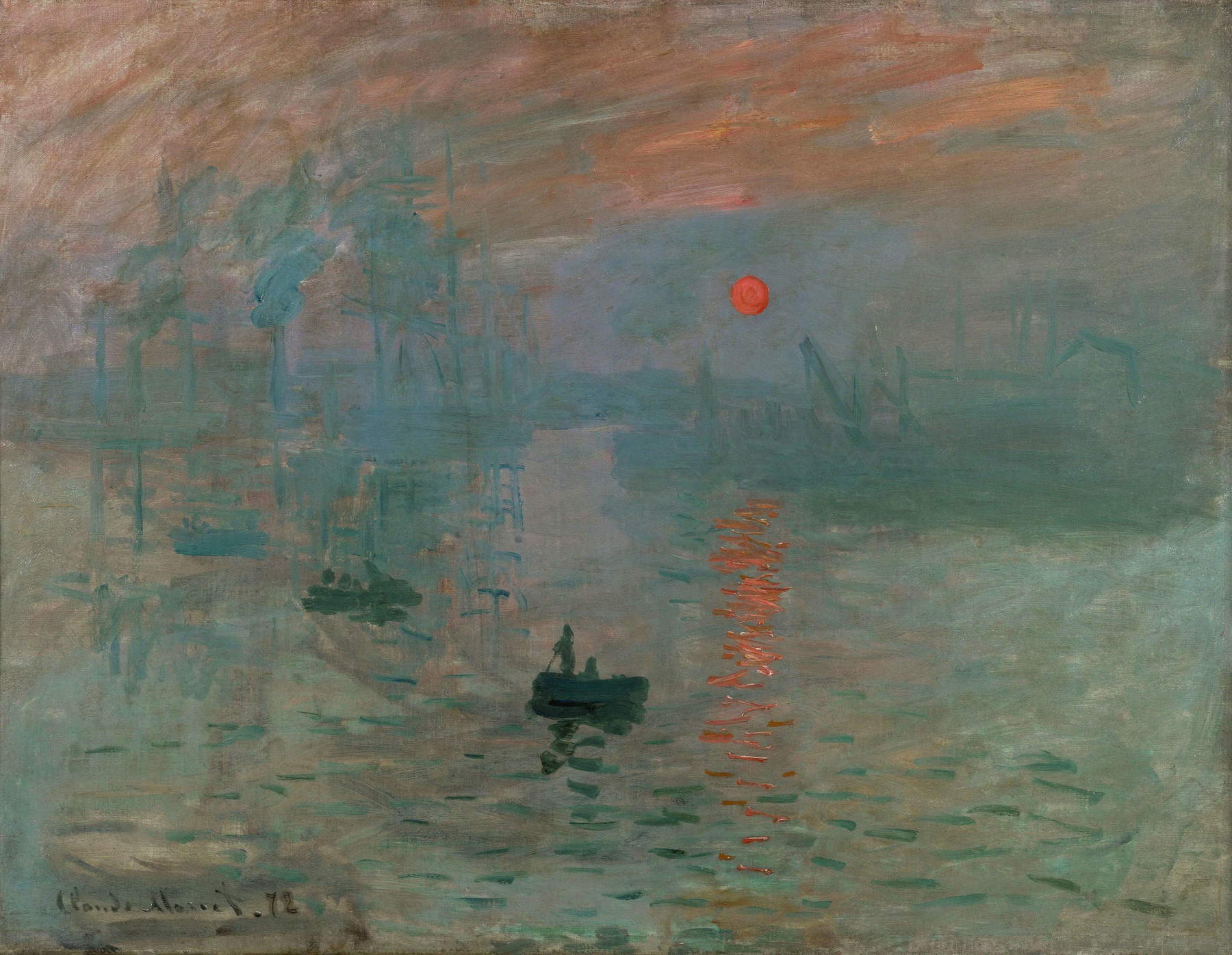

Un palazzotto de trois étages donnant sur le Grand Canal, en face des Fabbriche Nuove del Sansovino. Il s’appelle Palazzo Bolani Erizzo et de ses fenêtres, en regardant vers la gauche, on aperçoit le pont du Rialto. Au XVIe siècle, Pietro Aretino y habitait. Un jour, nous sommes en mai 1544, il se tient sur le rebord de sa fenêtre et contemple le coucher du soleil sur Venise. Il regarde les bateaux qui sillonnent le Grand Canal. Deux gondoles qui semblent s’affronter à la rame. La foule qui assiste à la régate. Il se tourne vers le pont du Rialto. L’étonnement, l’émerveillement de l’être humain devant le soleil couchant traverse les siècles, et ce jour-là, l’étonnement traverse l’esprit et les yeux d’Aretino qui, après avoir admiré ce spectacle, décide d’écrire au Titien, son ami, pour lui dire que ce spectacle lui a rappelé ses tableaux : "Je tourne les yeux vers le ciel qui, depuis que Dieu l’a créé, n’a jamais été embelli par un tableau aussi vague d’ombres et de lumières. Aussi l’air était-il tel que voudraient l’exprimer ceux qui vous envient de ne pouvoir être vous, qui vous voyez en le racontant. [...] Considérez aussi l’émerveillement que m’ont causé les nuages composés d’humidité condensée, qui dans la vue principale se tenaient pour moitié près des toits des bâtiments, et pour moitié dans l’avant-dernière vue, puisque le côté tribord était tout d’un dégradé ombré de gris noirâtre. J’ai été très étonné par la variété des couleurs qu’ils arboraient ; les plus proches flamboyaient des flammes du soleil, et les plus éloignés rougissaient d’une lueur de mines moins bien allumées. Oh, avec quelles belles hachures les brosses naturelles poussaient l’air au-delà, l’éloignant des palais de la même manière que Vecellio le fait des villages ! [O Titien, où es-tu maintenant ? Par mon exploit, si tu avais représenté ce que je te compte, tu amènerais les hommes à l’étonnement qui m’a confondu : qu’en contemplant ce que je t’ai compté, j’ai nourri mon âme de telle sorte que l’émerveillement de tant de peinture n’a pas duré.

L’étonnement d’Aretino est identique à celui que beaucoup ressentent encore aujourd’hui devant un coucher de soleil, devant la nature, devant un panorama. La seule différence est qu’Aretino avait besoin de quelques feuilles de papier pour exprimer ces sentiments en voyant le dernier soleil teinter l’eau et le ciel de Venise. Nous, en revanche, nous y parvenons en trois mots. Cela se produit lorsque nous nous arrêtons pour regarder un paysage, un paysage agréable, un paysage qui nous transmet une certaine émotion. Et nous disons que “cela ressemble à un tableau”. Ou, tout au plus, que “c’est aussi beau qu’un tableau”. Et cela nous semble être une réaction automatique. Mais, en réalité, c’est beaucoup moins vrai qu’il n’y paraît. Comment se fait-il que lorsque nous voyons un paysage pour lequel nous ressentons quelque chose, nous disons que “cela ressemble à un tableau” ? Francesco Bonami a même fait de cette exclamation le titre de l’un de ses récents livres à succès. Il raconte qu’autrefois, nous aurions dit qu’un paysage “ressemble à une carte postale” (nous le disons encore, et nous le dirons tant qu’il y aura quelqu’un d’assez vieux pour se souvenir d’envoyer des cartes postales à des amis depuis des destinations de vacances), et qu’aujourd’hui, nous disons que “ça ressemble à un tableau” parce que nous sommes conscients de l’importance de ce que nous faisons.ressemble à un tableau“ parce que nous sommes submergés par un flot d’images artificielles et que, face à ce que nous ne pouvons pas apprivoiser, nous finissons par nous réfugier dans une réalité tout aussi artificielle, mais plus familière : celle du tableau, précisément. En réalité, l’idée de vouloir ramener la nature à la culture n’est pas nouvelle, et le terme de comparaison avec le produit du travail d’un artiste ne dépend pas non plus du degré de familiarité que nous avons avec cet objet. En 1901, Federico De Roberto, dans un de ses livres sur l’art assez ambitieux, pour se demander ce que nous considérons comme beau, partait de notre propre exemple : ”Dans la campagne, devant un paysage gracieux ou grandiose, nous disons qu’il ressemble à un tableau ; et si nous attrapons des fleurs ou des fruits magnifiques, nous répétons qu’ils ressemblent à des tableaux".

En attendant, il y a un élément intéressant pour commencer : pour parler d’un aperçu de la nature, ou même d’un aperçu d’une ville (définissons pour l’instant le concept de “paysage” de manière extrêmement grossière et brutale), nous utilisons un terme, “paysage”, qui identifiait à l’origine une œuvre d’art dans laquelle l’artiste avait représenté... un paysage. Ses origines remontent au XVIe siècle : il serait né à Fontainebleau où, dans les années 1630, le roi de France François Ier avait fait appel à plusieurs artistes italiens (Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio, Luca Penni et d’autres de moindre renommée) pour décorer les salles monumentales du château royal, et qui l’utiliseraient entre eux, avec leurs confrères français. Le lemme paysage est ensuite enregistré pour la première fois en 1549 dans le Dictionnaire de Robert Estienne, qui l’inclut dans son vocabulaire comme “mot commun aux peintres” : selon toute vraisemblance, il dérive de l’italien, puisqu’il était courant à l’époque d’appeler “pays” un tableau représentant une parcelle de terre, un genre qui venait à peine de naître. Quoi qu’il en soit, il est curieux de constater qu’avant même l’apparition du terme “paysage”, il existait un mot qui désignait à la fois l’élément réel et l’élément artificiel. Et ce n’est que plus tard que le mot qui désignait une peinture a connu un enrichissement de son sens pour devenir finalement le terme qui définit l’aspect d’un territoire, typiquement cette étendue de terre qui s’étend à perte de vue. Partie d’un territoire que l’on embrasse du regard à partir d’un point donné“, dit aujourd’hui le dictionnaire Treccani. Encore une fois, l’homme est la mesure de la nature. Il va de soi, cependant, que l’on entend par ”paysage" non seulement le paysage naturel, mais aussi le paysage urbain, car les éléments constitutifs changent (ainsi les bâtiments, les routes et l’architecture au lieu des montagnes, des rivières, des arbres et de la mer), mais la façon dont on voit l’environnement ne change pas.

Nous revenons donc à l’époque où le “pays” identifiait à la fois la dimension géographique et la dimension artistique. Il en est ainsi dans toutes les langues latines et anglo-saxonnes, malgré les différences étymologiques : paesaggio, paysage, paisaje, landscape, Landschaft, landschap. Qu’ils désignent à l’origine l’élément humain ou l’élément naturel, ils finissent tous par résumer les deux dimensions. On retrouve dans tous ces termes cette duplicité, cette ambiguïté, ce chevauchement. D’ailleurs, en Italie, l’un des premiers à “introduire”, pour ainsi dire, le nouveau terme, est Titien lui-même, dans une lettre envoyée le 11 octobre 1552 à Philippe II d’Espagne, dans laquelle l’artiste annonce au souverain qu’il lui a envoyé certaines de ses œuvres : “il paesaggio et il ritratto di Santa Margarita, mandarevi per avanti per il Signor Ambassador Vargas”. Le tableau cité par Titien est le premier de l’histoire de la peinture à être appelé “paysage”. Le problème est que nous ne savons pas de quoi il s’agit : on ne connaît aucun tableau de Titien représentant uniquement des paysages. Ce qui est important, en revanche, c’est de savoir que cette ambivalence, cette origine artistique du terme avec lequel nous identifions encore aujourd’hui un territoire, a d’une certaine manière conditionné la manière dont nous observons notre environnement.

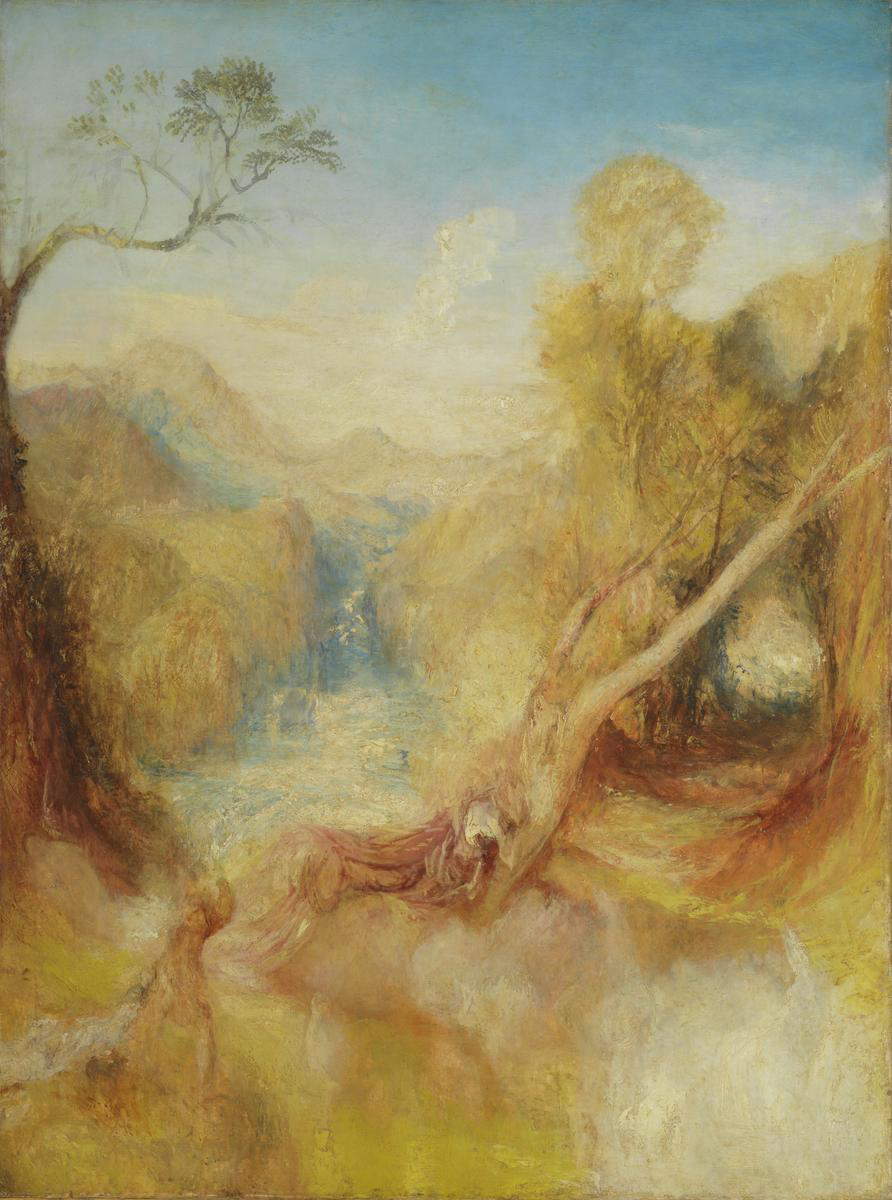

Pendant des siècles, le paysage réel a été “perçu et conceptualisé comme la projection sur la nature de ce que la peinture nous a appris à voir”, écrit Paolo D’Angelo, spécialiste de l’esthétique. Ainsi, nous apprécions la campagne romaine parce que nous connaissons les tableaux du Lorrain. Nous associons la campagne toscane à certains éléments récurrents parce que nous avons vu les paysages de Piero della Francesca, de Botticelli, de Léonard de Vinci d’abord et des Macchiaioli ensuite. Nous avons une idée des environs de Paris parce que nous nous souvenons des peintures de l’école de Barbizon et des impressionnistes. Nous ressentons la fascination du brouillard parce que nous avons vu les peintures de Turner, celle des montagnes parce que nous avons vu les peintures de Segantini, celle de la mer parce que nous avons vu les peintures de Fattori et de Nomellini. Et il est intéressant de noter que cette hypothèse s’applique également à ceux qui, dans leur vie, n’ont jamais vu un tableau de Lorrain, de Piero della Francesca, de Théodore Rousseau, de Monet, de qui que ce soit : ce n’est pas une question de connaissance de l’art. Il s’agit probablement du fait que les artistes ont modelé un goût qui est devenu un trait commun dans notre approche du paysage. Nous intériorisons une manière de voir la nature qui est née et s’est diffusée à travers l’art. Oscar Wilde, avec l’ironie qui l’a toujours distingué, a donné à cette idée une forme écrite fantastique. Dans l’un de ses dialogues, The decay of lying (1889), il met dans la bouche de l’un des personnages, Vivian, la thèse du regard éduqué à voir la nature à travers l’art : “D’où viennent, sinon des impressionnistes, ces merveilleux brouillards bruns qui s’insinuent dans nos rues, brouillent les lampes à gaz et transforment les maisons en ombres monstrueuses ? À qui devons-nous, si ce n’est à eux et à leur maître, ces brumes argentées et enchanteresses qui se profilent au-dessus de notre fleuve et se transforment en formes gracieuses et fanées, en ponts incurvés et en péniches bringuebalantes ? L’extraordinaire changement qui s’est opéré dans le climat de Londres au cours de la dernière décennie est entièrement dû à cette école d’art particulière. Souriez. Examinez la question d’un point de vue scientifique ou métaphysique et vous verrez que j’ai raison. Mais qu’est-ce que la nature ? La nature n’est pas une grande mère qui nous a mis au monde. C’est notre création. C’est dans notre cerveau qu’elle prend vie. Les choses existent parce que nous les voyons, et ce que nous voyons, et comment nous le voyons, dépend des arts qui nous ont influencés. Regarder quelque chose est très différent de le voir. On ne voit rien tant qu’on ne voit pas sa beauté. C’est alors, et seulement alors, qu’elle naît. Aujourd’hui, les gens voient les brouillards, non pas parce qu’ils existent, mais parce que les poètes et les peintres leur ont enseigné la beauté mystérieuse de ces effets. Il y a peut-être eu des brouillards à Londres pendant des siècles. J’ose dire qu’il y en a eu. Mais personne ne les a vus et nous n’en savons donc rien. Ils n’existaient pas avant que l’art ne les invente”. Wilde, en substance, donnait une forme théorique, bien qu’apparemment paradoxale, aux sentiments qu’Aretino confessait dans sa lettre au Titien.

Il est incontestable qu’au cours des siècles, la peinture nous a fourni les yeux pour regarder les paysages, même si l’histoire a connu des changements de goût et d’orientation. Cette connaissance s’est ensuite sédimentée et est devenue une sorte de patrimoine collectif, qui a marqué les époques (on ne peut imaginer l’Europe du Grand Tour, l’Europe des classes dirigeantes qui se sont formées en poursuivant le mythe de l’Antiquité classique, sans avoir recours à la peinture de paysage de l’époque) : pour la plupart, peut-être même pour tous ceux qui ont voyagé en Italie et en Grèce, la première étincelle a été allumée par une œuvre d’art) et ont même guidé des choix politiques : encore en 2004, le Code du patrimoine culturel identifiait comme “biens paysagers” d’un “intérêt public considérable”, à l’article 136, les “beautés paysagères considérées comme des peintures”.une formulation dérivée de la loi Bottai de 1939, la première loi italienne sur la protection, où la formulation était identique (la seule différence étant l’utilisation de l’expression “images naturelles” au lieu de “images”). La mise à jour de 2009 a ensuite éliminé les mots “considérées comme des peintures”, mais n’a pas modifié l’idée que la protection agit sur la valeur esthétique du territoire : Le Conseil d’Etat s’est également exprimé sur le sujet en ces termes, précisant que la suppression de la référence aux beautés “considérées comme des tableaux” n’invalide pas l’équivalence entre la vision des “beautés scéniques” et celle des “tableaux naturels”.

L’exemple du Codice dei Beni Culturali (Code des biens culturels) est utile car la mise à jour de 2009 visait probablement aussi à adapter l’instrument législatif au dépassement de ce que nous pourrions appeler la “théorie artistique du paysage” (bien que, en fait, la jurisprudence montre qu’au moins l’intérêt d’une bande de terre est encore évalué sur la base de la théorie artistique du paysage).l’intérêt d’une bande de terre est encore évalué sur la base d’hypothèses esthétiques), compte tenu de ses limites conceptuelles évidentes et du fait que, au moins depuis les années 1970, la notion de paysage a progressivement perdu de son importance au profit de la notion d’“environnement”, un concept radicalement différent, puisqu’il est pertinent pour la dimension scientifique de ce qui nous entoure, et non pour la dimension contemplative ou culturelle. Paysage contre environnement, donc. Esthétique contre science. Mais il serait réducteur de raisonner en ces termes, tant il est vrai qu’au cours des quarante dernières années, le concept même de “paysage”, comme nous le verrons un peu plus loin, s’est élargi. Et surtout, cela ne signifie pas que l’on ait cessé de parler du paysage en termes contemplatifs. Comme nous l’avons vu, la loi italienne protège expressément les biens paysagers, en concevant le paysage selon une vision actualisée par rapport à celle qui ne prend en compte que la dimension contemplative de ce que l’on voit, c’est-à-dire comme “ le territoire expressif de l’identité, dont le caractère découle de l’action des facteurs naturels et humains et de leurs interrelations ”. Cette nouvelle conception du paysage, qui émerge depuis les années 1970, est le résultat d’une remise en cause de la théorie artistique du paysage, qui était apparue réductrice. On se demandait, par exemple, comment le premier artiste avait pu voir la nature, n’ayant pas eu son goût formé par celui d’autres qui avaient filtré l’environnement avant lui. Ou encore, on s’est demandé comment pouvait exister une perception de l’environnement proche qui ne soit pas conditionnée par l’art, par la peinture. La réponse qui a été donnée, un peu grossièrement mais peut-être efficacement, est que le paysage n’est pas seulement un espace à contempler, mais un espace à vivre, un espace dans lequel des êtres humains ont vécu et dans lequel ils continueront à vivre. Et en tant qu’espace à vivre, le paysage ne peut faire abstraction de l’action de l’être humain : le paysage est, par essence, un lieu où se lisent les valeurs des sociétés et des communautés, leur histoire, leur rapport à la nature, voire leur avenir. C’est un espace vécu, chargé, dense, historique, stratifié. Rosario Assunto, par exemple, dans son livre Il paesaggio e l’estetica (Le paysage et l’esthétique ) de 1973, a tenté de dépasser l’idée du cadre paysager en essayant, entre-temps, de distinguer la contemplation de la nature de celle de l’art et en arrivant à l’hypothèse que le plaisir de la nature est un plaisir physique et que celui de l’art est plaisir du beau (un plaisir du beau qui se reflète ensuite dans la nature dans la mesure où elle est auto-contemplative, “et ainsi dans la contemplation d’elle-même devient désintéressée, acquérant ainsi l’inconditionnalité et l’universalité du beau”), puis en élaborant un concept de paysage en tant que “lieu de mémoire et de temps” : “Les époques et les événements, les institutions et les croyances, les coutumes et les cultures [...] deviennent simultanés dans l’image spatiale [...], dans la capacité qu’ils ont de restituer au cœur du présent, et sans modifier le présent, tout le passé”. Alexandre Chemetoff parviendra à une conclusion similaire dans les années 1980, pour qui le paysage est “la trace mouvante des civilisations, qui se révèle soudain au regard en un lieu unique, où s’entremêlent ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce qui se passera”. L’idée d’un paysage comme somme des relations entre les êtres humains a ensuite inspiré l’idée de paysage telle qu’elle est formulée dans la convention de l’UNESCO, qui définit le paysage comme “l’expression formelle des relations multiples existant dans le paysage”.expression formelle des relations multiples existant à une époque donnée entre un individu ou une société et un espace topographiquement défini, dont l’aspect résulte de l’action, dans le temps, de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations".

Il est évidemment impossible de postuler, du moins en ce qui concerne notre expérience d’Occidentaux, l’existence d’une nature qui ne serait pas touchée par la main de l’homme, ou du moins qui ne serait pas filtrée par une quelconque sensibilité culturelle. Il n’y a plus de communion totale entre l’homme et la nature : la “lacération” dont parlait Georg Simmel au XIXe siècle est maintenant consommée depuis des siècles, une lacération qui a conduit à une prise de conscience de la part de l’être humain, qui a pris conscience d’être une unité séparée de la totalité infinie de la nature. Et c’est fondamentalement la raison pour laquelle, lorsque nous sortons de chez nous et que nous regardons autour de nous, le paysage que nous observons peut nous apparaître comme une peinture. Même si nous n’avons jamais vu de tableau de notre vie, et même si un paysage a une dimension spécifique et des caractéristiques inconnues de l’œuvre d’art. Tout d’abord, parce qu’un aperçu de la nature et un aperçu d’une ville sont toujours des objets de contemplation. Nous pouvons n’avoir jamais vu de tableau, et sortir, peut-être presque automatiquement, un smartphone pour cadrer avec l’appareil photo un coucher de soleil au bord de la mer, et peut-être le poster sur Instagram : nous ne cherchons rien d’autre qu’un tableau (et, pourrait-on dire, nous sommes toujours les enfants d’Oscar Wilde). Et puis, parce que nous vivons dans une civilisation où les relations entre nature et culture ont toujours, indéfectiblement, inévitablement existé : l’espace dans lequel nous nous déplaçons, les éléments que nous rencontrons en explorant un territoire, qu’il s’agisse de notre ville ou d’un espace qui nous est inconnu, les relations entre les proportions, les couleurs, la lumière et l’ombre qui donnent forme à nos villes sont toujours l’ingrédient de notre identité.Il est donc raisonnable, compréhensible, logique que tout au long de notre existence nous formions, de manière plus ou moins consciente, un regard habitué à la mesure humaine. La culture est également déterminée par l’alternance des sensibilités qui se sont formées avec l’apport des artistes et qui ont fini par conditionner notre rapport à la nature. Sans même parler du concept de “beauté” et de son évolution au cours des siècles, on peut dire que même ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans un musée possèdent un regard culturel. Notre rapport à la nature n’est plus naturel : il est médiatisé par cet héritage culturel collectif. C’est pourquoi, lorsque nous contemplons un paysage, l’association d’idées la plus spontanée nous conduit à imaginer un tableau.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.