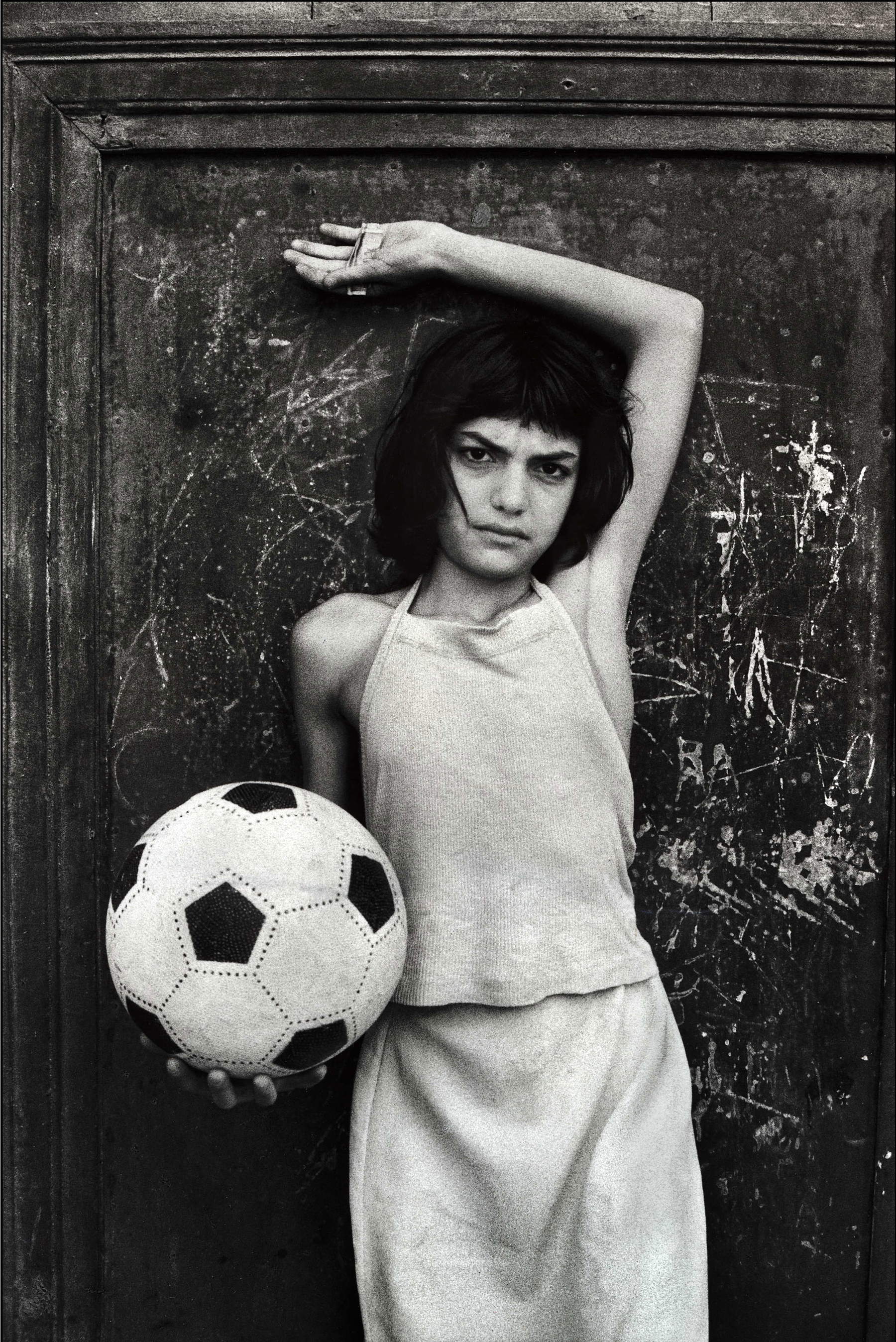

Certi scatti di stampo documentaristico, oltre a stagliarsi isolati nel brulicante firmamento iconografico della recente storia del reportage per l’eloquenza di un fenomeno efficacemente assurto a noumeno, si candidano a diventare dei punti fermi della fotografia tout-court quando il passare degli anni e l’incessante moltiplicarsi delle immagini, anziché affievolirne la rilevanza, li conferma indelebili nella memoria. Alcuni di essi, come quello di Nilufer Demir del 2015 che immortala il corpicino senza vita di Alan Kurdi, profugo siriano di appena tre anni trovato riverso a pancia in giù, come se dormisse, sulla spiaggia di Bodrum dopo il naufragio, incarnano con la massima intensità l’attitudine del mezzo a cogliere l’attimo insostenibile in cui la coscienza è nuda di fronte all’evidenza dell’indicibile. Altri, come la Ragazza afgana, ritratto scattato in un campo profughi in Pakistan nel 1985 da Steve McCurry alla dodicenne Sharbat Gula, il cui sguardo tragicamente sgranato è diventato emblema universale della catastrofe irriducibile della guerra, danno conto della capacità della fotografia di sublimare e condensare un nodo di questioni in un’istantanea eclatante. Un altro scatto che si potrebbe aggiungere a questo pantheon di immagini assolute del novecento è Quartiere Cala. La bambina con il pallone, in cui Letizia Battaglia nel 1980 mette in posa contro un portone graffiato dall’usura un’adolescente dei quartieri popolari di Palermo, concentrandosi sulla sua espressione magnetica da adulta e sulla rivendicazione di soggettività indipendente implicita nell’orgogliosa appropriazione di uno sport per tradizione maschile.

La retrospettiva Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020, ospitata in prima tappa italiana al Museo Civico San Domenico di Forlì dopo le presentazioni francesi al museo Jeu de Paume di Parigi e all’ultima edizione del festival internazionale Les Rencontres d’Arles, costituisce una preziosa occasione per approfondire un percorso artistico e biografico ancora poco valorizzato nonostante la sua importanza e del tutto singolare rispetto alle convenzioni che di regola governano le carriere artistiche. Battaglia nasce nel 1935 a Palermo, si sposa a sedici anni e diventa madre di tre figlie nel corso di un matrimonio da lei vissuto come rinuncia a ogni autonomia intellettuale e personale. Inizia a fotografare solo a trentaquattro anni dopo la separazione dal marito, lavorando come reporter per quotidiani e riviste, in una fase dell’esistenza in cui la maggior parte delle fotografe della sua generazione avrebbe già consolidato un linguaggio maturo. La mostra curata a Forlì da Walter Guadagnini, direttore artistico di Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino, in collaborazione con il museo Jeu de Paume, ricostruisce con precisione filologica l’evoluzione di questa voce potente della fotografia italiana ripercorrendo cinquant’anni di attività instancabile, di cui viene evidenziata la coerenza estetica, etica ed emotiva. Come si evince dagli oltre duecento scatti in mostra, fotografare per Battaglia è un gesto necessario di riappropriazione di sé, un modo per esistere nel mondo in quanto sguardo autonomo, agente, capace di determinare il proprio rapporto di compartecipazione con la realtà.

Il percorso espositivo si apre con le immagini degli esordi, ambientate a Milano dove l’artista si era trasferita dopo la separazione: sono fotografie per giornaletti popolari di ragazze in topless e personaggi dello spettacolo che rivelano una pratica fotografica già sensibile, soprattutto nei confronti della condizione femminile, ma ancora alla ricerca di una propria sintassi. Queste immagini, di rado esposte e in parte inedite, lasciano trasparire il rapido perfezionamento di un’autodidatta che apprende il mestiere come se fosse un’iniziazione, orientandosi verso un rapporto sempre più intimo con l’apparecchio fotografico e con il soggetto. Quando Battaglia torna a Palermo e comincia la collaborazione con il quotidiano “L’Ora”, il suo linguaggio fotografico diventa testimonianza incandescente: gli scatti dedicati agli omicidi di mafia, ai funerali dei giudici uccisi, ai processi e ai momenti di lutto collettivo che hanno marchiato la città tra gli anni Settanta e Novanta costituiscono il nucleo più potente della sua produzione e la chiave interpretativa dell’intera sua ricerca fotografica. Si pensi, ad esempio, all’immagine di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana assassinato il giorno dell’Epifania del 1980, il corpo insanguinato circondato da uomini in divisa, il fratello Sergio che lo sorregge in un abbraccio in cui, oltre alla tragedia della perdita politica e umana, riecheggiano secoli di Pietà e Deposizioni scultoree della storia dell’arte. Battaglia, nelle numerose interviste rilasciate, racconta di aver fotografato quella scena quasi per caso, fermandosi per puro istinto professionale con un collega davanti a un capannello di persone riunite attorno a una vettura crivellata da colpi di pistola, senza sapere chi fosse la vittima e pensando che si trattasse di un incidente stradale. Eppure, quella fotografia diventa il simbolo della violenza mafiosa, dell’inarrestabile bramosia delle cosche familiari di eliminare chiunque tenti di cambiare le cose. O si pensi al ritratto in manette di Leoluca Bagarella, boss mafioso inquadrato con una prossimità quasi insostenibile: Battaglia racconta di aver usato il grandangolo anziché il teleobiettivo, avvicinandosi al punto da essere presa a calci dal criminale furioso, ma solo dopo averlo catturato nella sua immagine-gabbia. Il rifiuto della lontananza che il teleobiettivo consentirebbe è per lei un principio etico prima ancora che una scelta formale. A differenza della sensibilità più fredda, quasi clinica, di certo fotogiornalismo internazionale coevo – si pensi al distacco critico di James Nachtwey o alle immagini di sofferenza sublimate dalla bellezza di Sebastião Salgado – Battaglia mantiene una contiguità corporea tale con il suo racconto dei margini vulnerabili della società che il tono non è mai descrittivo-sociologico, bensì viscerale, immanente, come se non potesse permettersi la distanza a presupposto dell’oggettività.

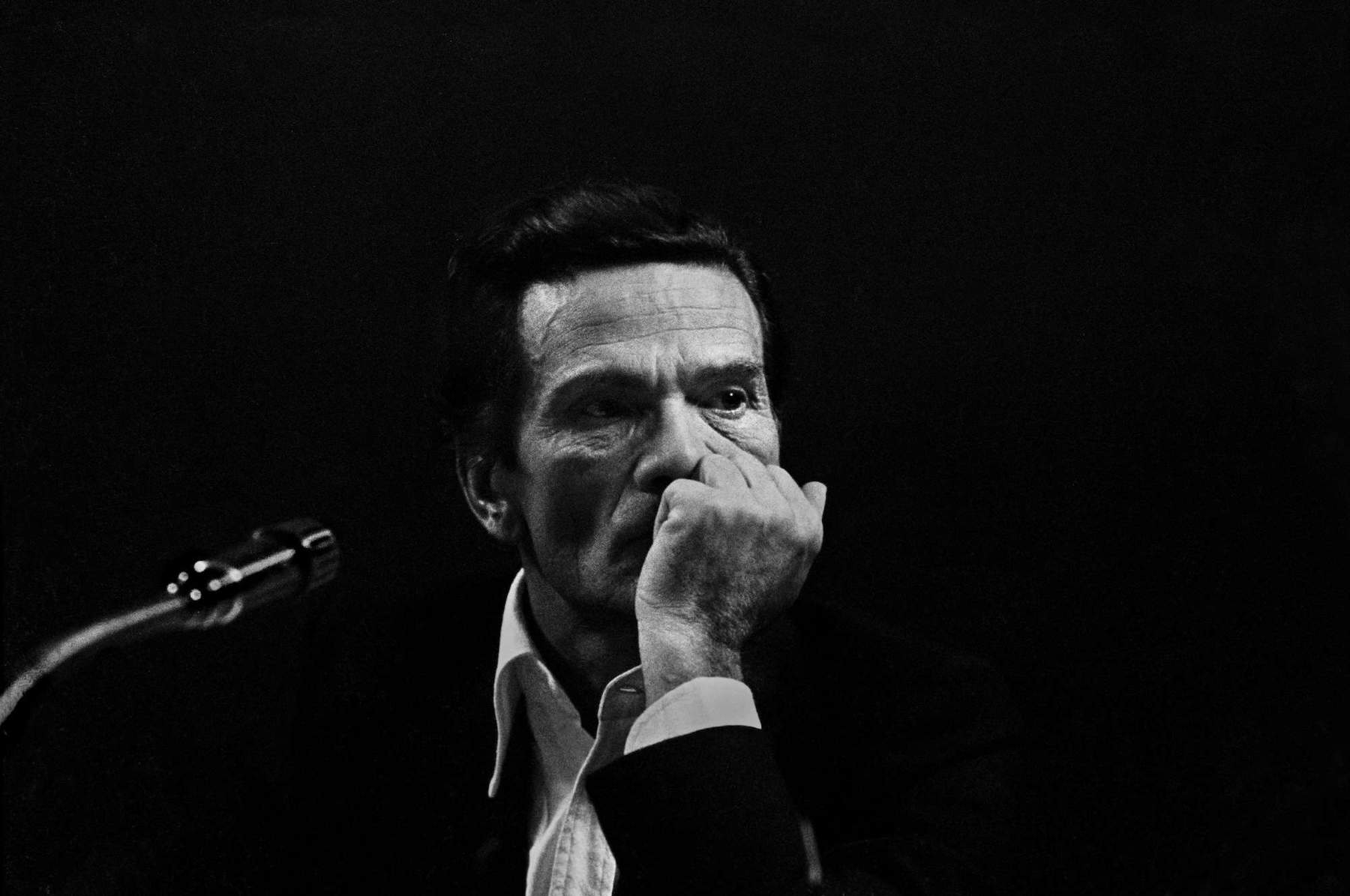

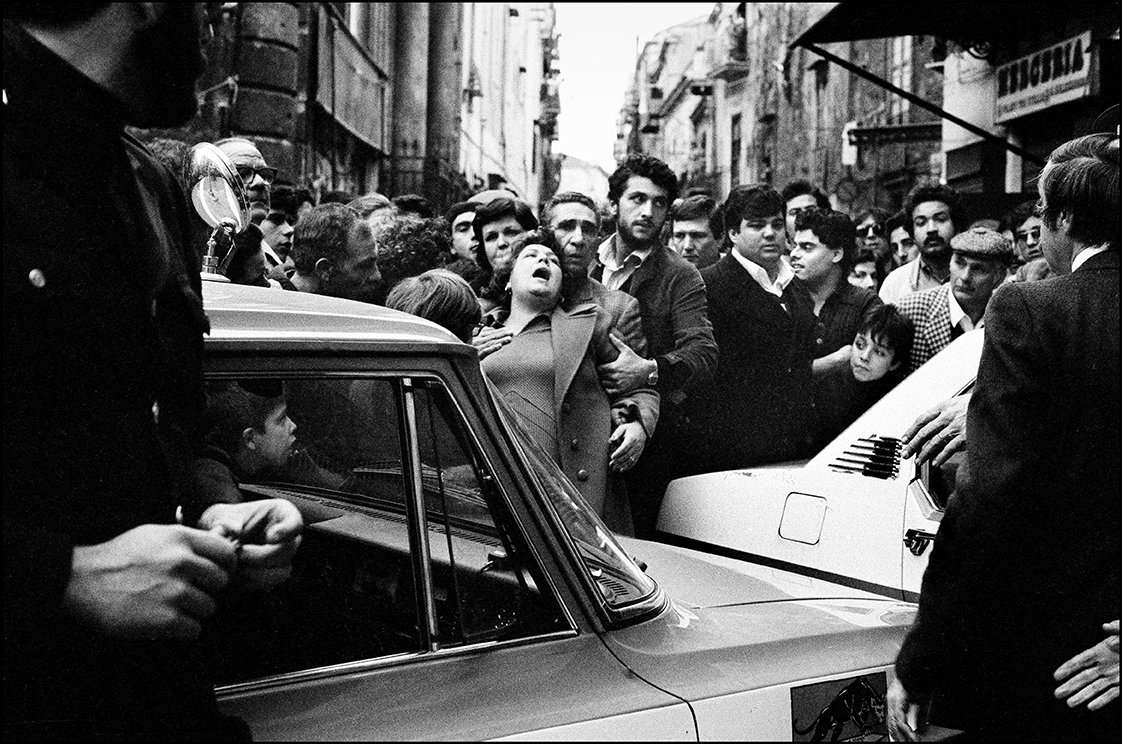

Il bianco e nero rigoroso, l’assenza deliberata di un colore che potrebbe stemperare il fatto traumatico rappresentato rendendolo pittorico, ribadisce con decisione il rifiuto della consolazione visiva. Le sequenze dedicate ai fatti di sangue e alla disperazione, talvolta parossistica, talvolta interiorizzata, dei parenti delle vittime fanno emergere una drammaturgia della testimonianza che trascende il puro valore documentario. Attraverso l’obiettivo di Battaglia, questi rappresentanti della legalità e della resistenza civile sembrano trasfigurarsi in atemporali figure tragiche, pur senza nessuna concessione artificiosa alla composizione. La mano di Cesare Terranova, membro della Commissione Parlamentare Antimafia ucciso nel 1979 in un agguato, appoggiata al sedile dell’auto, “molto dolce” come ricorda la fotografa; il giudice Giovanni Falcone ai funerali del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 1982, il volto segnato dalla consapevolezza di un futuro votato alla morte; Giorgio Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile, fotografato sul luogo di un omicidio a Piazza del Carmine, dove una donna sviene incapace di sostenere il macabro spettacolo: ogni immagine ha un punctum che ne universalizza la portata. Le sue fotografie, anche a distanza di decenni, rimangono attive, perturbanti e urgenti nell’interpellare il presente perché fanno precipitare dritto al cuore del dolore, catturato nella sua disarmonia, nella sua brutalità, senza mediazioni di ordine estetico.

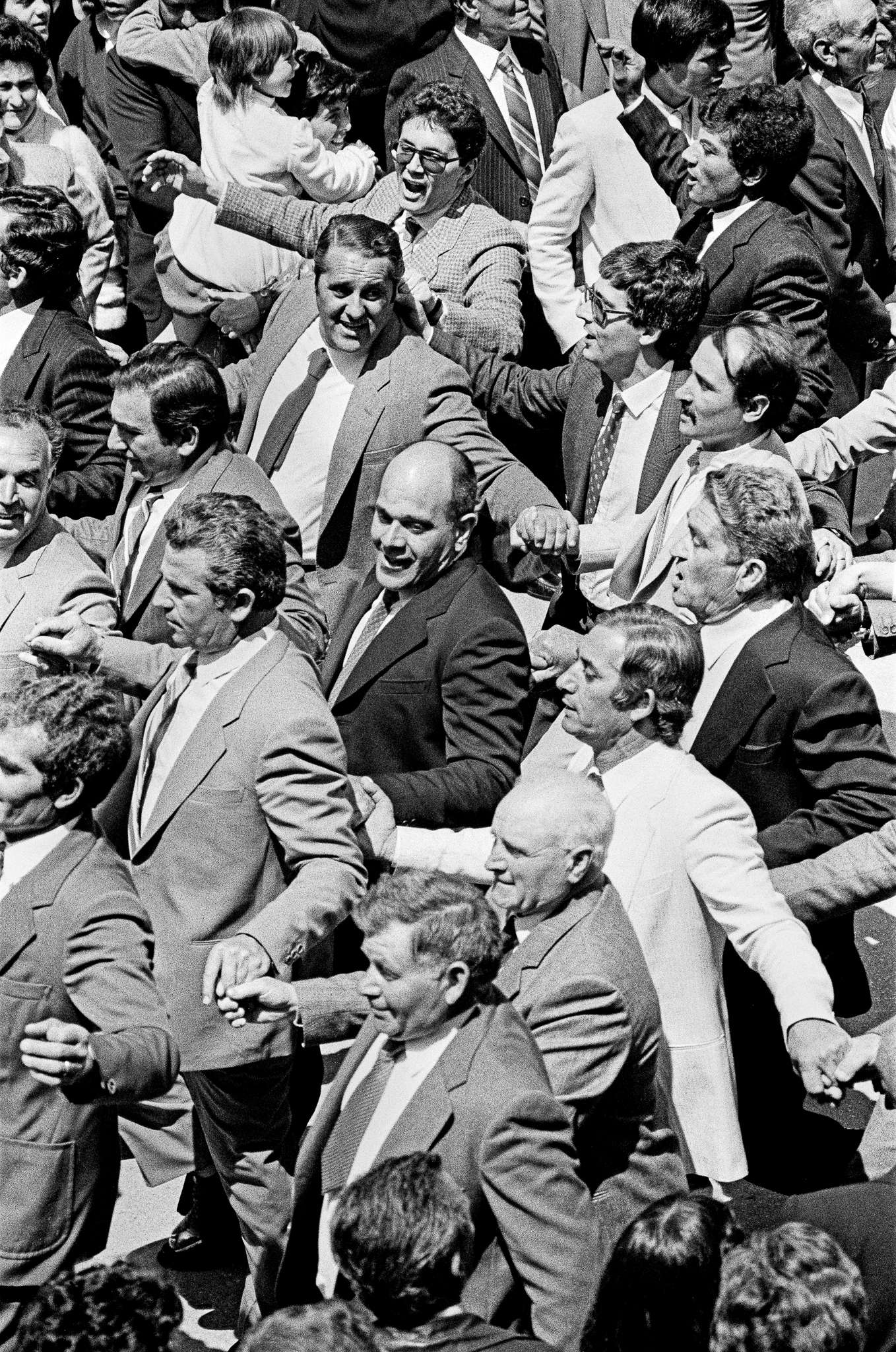

Dalle sequenze dedicate alle mobilitazioni politiche giovanili nelle piazze, alle processioni religiose, alle celebrazioni familiari dove prevalgono donne e bambini immortalati in momenti di tenerezza, si intuisce un altro aspetto fondamentale della sua ricerca: il dono di penetrare con delicatezza nell’evento per cogliere il momento cruciale, il frame nel quale convergono il gesto, l’emozione e pochi dettagli ambientali che costruiscono un mondo. La capacità di Battaglia di immergersi nel tessuto sociale che documenta annulla la separazione tra osservatore e osservato: non si tratta di reportage etnografico sulla cultura popolare siciliana, bensì di partecipazione empatica, di coinvolgimento affettivo con i soggetti ritratti. Non solo, dunque, la necessità di documentare la violenza, il sangue e la morte che imperversavano a Palermo durante gli anni più cruenti della guerra di mafia, ma il bisogno altrettanto urgente di restituire dignità visiva a quella stessa città attraverso la celebrazione della sua vitalità ostinata. Nella dialettica tra queste due Palermo, quella della cronaca nera e quella della vita quotidiana, si radica la peculiarità dello sguardo di Battaglia, che ha sempre rigettato la definizione di “fotografa della mafia”, sostenendo che la mafia era solo una delle componenti, per quanto tragicamente pervasiva, della realtà che documentava. Come lei stessa afferma nella testimonianza filmica che accompagna la mostra, lei cercava la vita, non la morte. Cercava la resistenza, non la resa, e la trovava negli occhi delle bambine che incontrava per strada, future donne già segnate dalla durezza della vita nel cui destino si immedesima, trasformando il reportage in atto vulnerabile di riconoscimento reciproco.

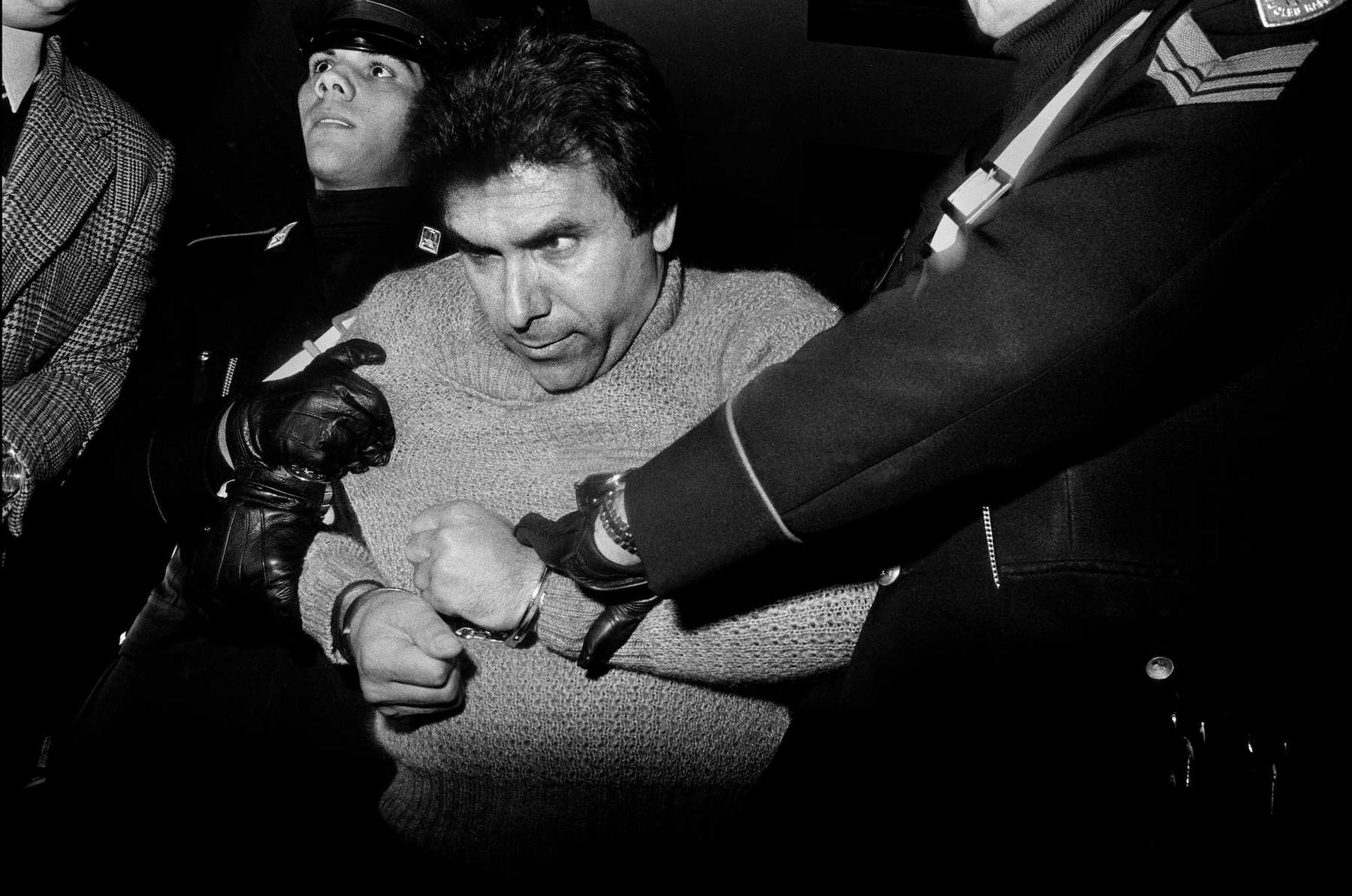

La questione di genere è imprescindibile per comprendere il suo lavoro: unica donna fotoreporter in redazione, costretta ogni giorno a lottare per essere ammessa sulle scene del crimine a svolgere il proprio mestiere, Battaglia ha trasformato la propria posizione obliqua rispetto al sistema di potere maschile, tanto criminale quanto istituzionale, in risorsa creativa. Nelle scene degli omicidi, come racconta lei stessa, erano tutti uomini: i killer, le vittime, i poliziotti, i medici legali, ma proprio la sua femminilità ha contribuito a generare il suo sguardo integrale, capace di cogliere aspetti che un occhio maschile avrebbe probabilmente trascurato, come l’angoscia delle vedove e delle madri che perdevano i figli, la sofferenza silenziosa di chi è relegato ai margini della scena pubblica e può solo piangere. Allo stesso modo, le fotografie realizzate nella Real Casa dei Matti, l’istituto psichiatrico di Palermo, dove Battaglia conduceva laboratori teatrali nell’ambito di un impegno civile e culturale sempre più totalizzante, testimoniano la sua empatia con i soggetti più indifesi e marginalizzati, sostenuta dall’imperativo di risarcire visivamente quelle persone private della propria voce sociale. I volti che emergono dal fondo, scolpiti da una luce che ne accentua la plasticità scultorea e teatrale, possiedono una qualità di presenza che trascende la loro condizione di internati: sono volti che guardano, che interrogano, che rivendicano il proprio diritto a essere visti. In questo processo di restituzione della soggettività attraverso l’immagine si manifesta appieno la sua concezione della fotografia come forma impegnata di relazione tra chi guarda e chi è guardato.

Nel 1992 si colloca uno spartiacque decisivo nella sua carriera: dopo poco più di vent’anni di attività professionale continuativa come fotoreporter, in seguito alle stragi di Capaci e Via D’Amelio in cui perdono la vita i giudici Falcone e Borsellino insieme alle loro scorte, decide di interrompere il racconto fotografico del fenomeno mafioso. La violenza è troppo pervasiva, soverchiante. La fotografa, come dichiara nel documentario che accompagna l’esposizione, inorridisce nel non ricordare più quale fosse stato il primo morto inquadrato dal suo obiettivo e capisce che il suo equilibrio psichico non può sopportare ulteriormente il confronto con l’orrore. Rinuncia a documentare, dunque, le due stragi che segnano la fine di un’epoca, nel contestuale sopravvenire del dubbio che la ripetizione ossessiva delle immagini di morte rischiasse di normalizzare la violenza anziché denunciarla. Da quel momento, la sua fotografia si orienta verso una dimensione più meditativa e intima, pur mantenendo salda la propria vocazione affettiva alla relazione. La geografia del suo lavoro si espande nel mondo – Egitto, Turchia, Russia, Islanda – dove il rapporto fra fotografa e soggetto, nell’allontanamento dalla storia politica siciliana, assume caratteri meno densi di implicazioni morali. In questi reportage internazionali si ritrova la stessa immediatezza che caratterizza le fotografie palermitane, ma con una componente diaristica più accentuata, come se il viaggiare rappresentasse per Battaglia un modo per verificare l’universalità del proprio sguardo testandolo su contesti culturali differenti. Ritornano i temi a lei più cari: i volti delle donne, i bambini, condizioni di precarietà economica affrontate con dignità, espressioni che rivelano più di quanto possano dire le parole.

Contestualmente, si impegna in prima persona nella costruzione di un’alternativa culturale alla sua Palermo ancora in balia della mafia e della complicità silenziosa delle istituzioni, nel frattempo riorganizzatesi in modalità diverse e più sotterranee. Gli ultimi vent’anni della sua vita, fino alla morte nel 2022, sono dedicati soprattutto al Centro Internazionale di Fotografia ai Cantieri Zisa, progetto iniziato nel 2012 e giunto a realizzazione ufficiale nel 2017, e alla fondazione dell’Archivio Letizia Battaglia, oggi gestito dai suoi nipoti, destinato a conservare, studiare e diffondere la sua opera. Negli ultimissimi anni, Battaglia riprende anche a fotografare la sua amata città ritornando ai temi principali della sua ricerca con uno sguardo trasformato dal tempo e dalla saggezza. Recupera alcune delle fotografie più drammatiche della sua carriera di reporter in una chiave retrospettiva e sperimentale: stampate in grandissimo formato, diventano i fondali di altri scatti che vi si sovrappongono generando nuove immagini in cui il centro nevralgico viene spostato dalla rappresentazione della morte all’urlo di denuncia. In tale processo di rielaborazione visiva ed emotiva si nasconde l’estremo tentativo di metabolizzare il trauma attraverso la trasformazione estetica e di trovare una (impossibile) forma di pacificazione con un passato che continua a tormentarla.

La mostra a Forlì rappresenta dunque il primo momento italiano dell’auspicata consacrazione internazionale di una figura intellettuale complessa, portavoce di una fotografia agita come strumento di resistenza civile, di rifiuto dell’indifferenza e di lotta per la visibilità di coloro che la violenza vorrebbe cancellare. Il fatto che questa retrospettiva arrivi in Italia solo dopo essere stata lanciata all’estero dice, infine, qualcosa di significativo sulla difficoltà del nostro paese di trattare le proprie testimonianze più scomode e proprio per questo motivo, cinquant’anni dopo, quegli scatti che hanno documentato alcune delle pagine più buie della storia italiana mantengono intatta la propria capacità di ferire, obbligandoci alla consapevolezza che guardare comporta sempre una responsabilità ineludibile.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.