L’expression “Grand Tour” apparaît pour la première fois en 1670, sous la plume d’un prêtre catholique anglais, Richard Lassels, qui publie cette année-là à Paris un livre intitulé " Le voyage d’Italie“, dans lequel il décrit les villes, les monuments et les édifices vus au cours d’un voyage en Italie. Le livre commence par une préface dans laquelle Lassels énumère les avantages du voyage, et parmi les divers avantages de cette activité, il inclut la possibilité de mieux comprendre l’histoire que l’on lit dans les livres: ”personne“, écrit Lassels, ”ne comprend mieux Tite-Live et César, Guicciardini et Monluc que celui qui a fait le Grand Tour de France et le Tour d’Italie“. Cette distinction des termes, qui rappelle curieusement les épreuves cyclistes modernes, s’est perdue au fil du temps, si bien que l’on en est venu à parler plus génériquement de ”Grand Tour“, le fameux ”voyage de la formation de la classe dirigeante européenne", pour reprendre la définition concise de Cesare De Seta, le plus grand expert italien en la matière. Mais parler du Grand Tour, ce n’est pas seulement parler de voyage: c’est le principal mérite de l’exposition Grand Tour. Rêver l’Italie de Venise à Pompéi, présentée jusqu’au 27 mars 2022 à la Gallerie d’Italia, Piazza Scala, à Milan.

Une sorte de rite d’initiation de l’Europe moderne, avant même d’être un voyage qui amenait en Italie (et au-delà) les jeunes de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie de tout le continent. Et même une “institution”, selon De Seta. Une institution dont les racines remontent à des époques bien plus anciennes que celles auxquelles on l’associe généralement, puisque les prodromes du Grand Tour du XVIIIe siècle remontent même au règne d’Élisabeth Ire, lorsque la couronne anglaise finançait et la classe dirigeante promouvait de longs voyages éducatifs en Europe. Lassels lui-même, lorsqu’il écrivit son Voyage, travaillait à une époque où voyager en Europe était une pratique établie (le voyage durait généralement trois ans). Au XVIIIe siècle, le phénomène prend de l’ampleur et revêt des caractéristiques encore plus universelles. En Italie, on arrive pour se développer sur le plan personnel et pour commencer à construire son avenir, sa carrière. Et l’on rentrait dans son pays avec des valises pleines de connaissances et de souvenirs.

Celle de Milan n’est pas la première exposition sur le sujet (il faut rappeler, parmi les dernières, la belle exposition City of the Grand Tour qui s’est tenue à Carrara, au Palazzo Cucchiari, en 2017), mais certainement, si l’on exclut l’exposition de gestation anglaise Grand Tour. The Fascination of Italy in the 18th Century, commencée à la Tate Gallery de Londres en 1996 et transférée au Palazzo delle Esposizioni de Rome l’année suivante, est l’exposition la plus impressionnante jamais vue en Italie et la plus complète, avec un parcours savamment articulé en une série de neuf sections conséquentes (les œuvres étant toutefois parfois librement disposées le long des salles). On pourrait dire que les trois commissaires, Fernando Mazzocca, Stefano Grandesso et Francesco Leone, ont conçu un itinéraire qui permet de suivre un hypothétique voyageur de la fin du XVIIIe siècle (l’âge d’or du Grand Tour se situe entre la paix d’Aix-la-Chapelle en 1748 et la descente des armées françaises en Italie en 1796) dans son périple à travers l’Italie, sans omettre, au début, les raisons du voyage, et l’accompagner dans les capitales du Grand Tour, faire connaissance avec les artistes qui ont décidé de rester en Italie (certains d’entre eux deviendront même les précurseurs des guides touristiques d’aujourd’hui), observer les Italiens de l’époque et s’arrêter pour chercher un souvenir avant de rentrer à la maison. Sur le papier, il s’agissait d’une exposition difficile: parce que le sujet n’est pas l’un de ceux qui attirent le plus le grand public, parce que la documentation sur le Grand Tour est infinie, parce que le thème lui-même a des limites qui pourraient être démesurées (les voyageurs de différents pays se rendaient en Italie pour des raisons différentes: cela est bien illustré par les essais approfondis du catalogue, qui retracent l’histoire du Grand Tour du point de vue de quatre pays, à savoir la Grande-Bretagne, la France, la Russie et l’Espagne, d’où les touristes étaient originaires). Néanmoins, le résultat est une exposition extrêmement captivante, l’une des plus passionnantes de ces dernières années à la Gallerie d’Italia, malgré le volume d’œuvres que les conservateurs ont réussi à rassembler.

Nous commençons par une salle consacrée aux “Capitales du Grand Tour”, qui rassemble quelques vues des principaux centres d’intérêt des voyageurs de l’époque, identifiés à Rome, Florence, Naples et Venise, bien que le voyage des grands touristes se soit arrêté dans différentes villes, de Ravenne à Mantoue, de Bologne à Milan, de Gênes à Lucques. Mais les quatre capitales ne pouvaient être ignorées: les voyageurs arrivaient généralement par le nord (ou par la mer, en débarquant à Gênes ou à Livourne) et atteignaient Florence, puis descendaient par Rome jusqu’à Naples, et remontaient ensuite pour s’arrêter à Venise avant de rentrer chez eux. À Florence (rappelée par la vue de Thomas Patch qui ouvre l’exposition), ils s’arrêtaient pour la Renaissance, pour admirer les collections des Offices, pour observer les résultats du mécénat des Médicis. Rome étonne par ses ruines: la merveilleuse vue du Colisée de Gaspar van Wittel, en provenance de Norfolk, est l’un des sommets de l’exposition, et les deux vues de Michelangelo Barberi, l’une du Forum et l’autre de Saint-Pierre, rendent avec une clarté fantastique le contraste entre la Rome antique et la Rome moderne qui envoûtait les voyageurs. Et puis, Rome séduite par l’idée d’une grandeur antique perdue, attirée par la présence d’artistes et d’artisans qui en ont fait le meilleur endroit pour retrouver les souvenirs de son voyage. Naples a vibré pour le Vésuve et ses éruptions, nombreuses entre le XVIIe et le XVIIIe siècle (une section entière de l’exposition est consacrée au Vésuve lui-même, tant il a fasciné les voyageurs étrangers), et l’on s’est laissé bercer par l’agrément des paysages. Enfin, Venise était la ville de l’événement, vivant son irrémédiable déclin au milieu de fabuleuses festivités: la régate bondée sur le Grand Canal peinte par Canaletto en est la pleine démonstration.

L’Italie est également devenue une destination de voyage privilégiée car on peut y voir de près, comme dans aucun autre pays, les ruines d’un passé qu’il faut étudier et connaître pour pouvoir dire que l’on a reçu une éducation complète: La section sur la “fascination des ruines antiques” approfondit cet aspect, qui coïncide presque toujours avec les raisons mêmes du séjour en Italie, avec une série de tableaux parmi lesquels se distingue, outre le très célèbre Capriccio de Canaletto conservé aux Poldi Pezzoli de Milan, un tableau emblématique et symbole d’un tempérament culturel en ce qu’il est capable de fusionner l’ancien et le moderne et de susciter en même temps des sentiments d’étonnement et de nostalgie, deux tableaux moins connus comme la Vue idéale de Giovanni Paolo Pannini (Ilaria Sgarbozza la définit dans le catalogue comme “l’un des capriccios les plus beaux et les plus significatifs” de la production de l’artiste de Piacenza, “pour la qualité de l’architecture et des personnages et pour le remarquable état de conservation”, sans parler de sa rareté), qui aligne une série de monuments en réalité très éloignés mais présents sur la toile car ils étaient destinés à répondre à la demande précise d’un client, et le Capriccio avec le Panthéon d’Hubert Robert, provenant des collections des princes du Liechtenstein. Les ruines du peintre français, explique bien Mazzocca dans le catalogue, “sont un prélude à la vision dramatique et romantique de l’antiquité comme témoignage du caractère éphémère des civilisations et de la fragilité des destinées humaines”: l’iter chronologique de l’exposition s’arrête précisément à l’aube du romantisme. Il y a ensuite un intéressant groupe de peintures qui fait presque office de charnière avec la section suivante, consacrée aux paysages méditerranéens de l’Italie: Voici donc un autre tableau dense de sensibilité romantique, La tombe de Virgile au clair de lune de Joseph Wright of Derby, qui traduit bien le sens d’un paysage, le paysage italien, qui apparaissait (et apparaît encore aujourd’hui) “imprégné d’une mémoire historique qui allait au-delà des vestiges antiques dont il était parsemé” (ainsi Grandesso), et voici les ruines des temples siciliens (Sicile qui, d’ailleurs, était à l’origine en marge de l’Europe et de l’Amérique), La Sicile a d’abord été en marge du Grand Tour, étant donné les difficultés logistiques pour l’atteindre, et jusqu’aux années 1770 et 1880 elle est restée la destination de quelques téméraires, mais elle sera bientôt redécouverte), brillant dans la chaude lumière du soleil méridional des tableaux de Ferdinand Georg Waldmüller et, presque sans que nous nous en apercevions, nous conduisant vers le chapitre suivant.

Les touristes, en effet, étaient également attirés par l’extraordinaire variété des paysages italiens qui, écrit Francesco Leone, “offraient des décors inoubliables pour leur diversité mais aussi pour leur enchevêtrement avec la culture classique”. Difficile de séparer l’attrait pour le paysage de celui pour la mémoire des temps anciens, impossible de penser l’Italie en séparant le territoire de la trace de l’homme: avant les pères constituants, qui ont inscrit cette union indissoluble à l’article 9 de la Charte, les voyageurs du Grand Tour l’avaient bien compris. Décrire le paysage italien, c’est donc rendre compte de l’action que l’homme, souvent contraint de se défendre contre une nature avare dans de nombreuses régions de notre pays, a dû entreprendre pour s’adapter: le symbole de la section est un tableau de Jakob Philipp Hackert qui, bien qu’inséré parmi des tableaux appartenant à la section suivante, communique bien cette idée, avec les Faraglioni d’Aci Trezza qui dominent le bord de mer et auxquels répondent les bâtiments du village balnéaire sur la côte. Une section entière, occupant presque une pièce à elle seule, est consacrée à l’éclat du Vésuve: Vu la quantité de témoignages, de lettres et de descriptions de voyageurs étrangers impressionnés par l’activité du volcan, les conservateurs ont pensé lui réserver un chapitre, avec des peintures de grand, moyen et petit format, dont certaines (comme l’Eruzione del Vesuvio alla luce della luna du Français Pierre-Jacques Volaire, spécialiste du genre) nous laissent pantois, nous investissant de ce sens du sublime qui a dû animer ces voyageurs qui, en l’absence de tout confort et de tout moyen de sécurité, ont tenté l’ascension du sommet et se sont ensuite arrêtés pour contempler le spectacle qui s’offrait à leurs yeux ébahis.

Quant aux deux sections suivantes, celles consacrées aux voyageurs et aux artistes (peut-être les moins intéressantes pour le grand public), il vaut la peine de s’attarder, plus que sur les histoires personnelles des différents personnages présents sur les murs, sur quelques épisodes (comme le splendide portrait de la famille Tolstoï par Giulio Carlini, qui revient en Italie cinq ans après l’exposition de Carrare mentionnée plus haut, bien qu’il soit très éloigné dans le temps, puisqu’il s’agit d’une œuvre de 1855, ou comme le singulier tableau de Franz Ludwig Catel à Naples représentant Karl Friedrich Schinkel à la fenêtre, symbole par excellence de la Sehnsucht et du sentiment romantique) et sur quelques points aigus que les conservateurs ont su insérer dans ces salles pour animer une section qui risque de rester indigeste si l’on ne nourrit pas une forte passion pour le sujet, ou pour le portrait du XVIIIe siècle. Tout d’abord, la possibilité d’observer la naissance d’un nouveau genre artistique, inventé par le grand Pompeo Batoni, peintre bien connu des critiques, l’un des plus grands Italiens du XVIIIe siècle, mais très sous-estimé par le public. Une réforme à part entière illustrée par tous ses portraits de l’exposition, qui représentent des gentilshommes étrangers debout, souvent en compagnie de leurs chiens, près de monuments anciens ou de statues: Batoni a ainsi imposé, explique Grandesso, “un modèle sophistiqué qui répondait aux attentes du goût et aux ambitions d’autoreprésentation du rang le plus élevé de l’aristocratie”. En pratique, Batoni réussit à fusionner un genre jugé trop imitatif comme le portrait avec des suggestions comparables à celles de la peinture d’histoire, créant ainsi des souvenirs du plus haut niveau et des produits innovants à la fois. Deuxièmement: la naissance du néoclassicisme. On s’attarde longuement devant deux tableaux du rival de Batoni, l’Allemand Anton Raphael Mengs, qui, contrairement à l’aîné Lucchese, avait voulu et réussi à interpréter les idéaux d’imperturbabilité et de calme de Johann Joachim Winckelmann, sujet de l’un des deux portraits de Mengs dans l’exposition (l’autre est Mengs lui-même, dans l’un des plus beaux autoportraits de l’époque). Troisièmement: le féminin. On est séduit par la fraîcheur et la délicatesse de l’autoportrait de Louise-Élisabeth Vigée-Le Brun, auteur d’une peinture riche et intense qui rivalise avec celle d’Angelica Kauffmann, présentée dans la section suivante, consacrée à la “beauté italienne”.

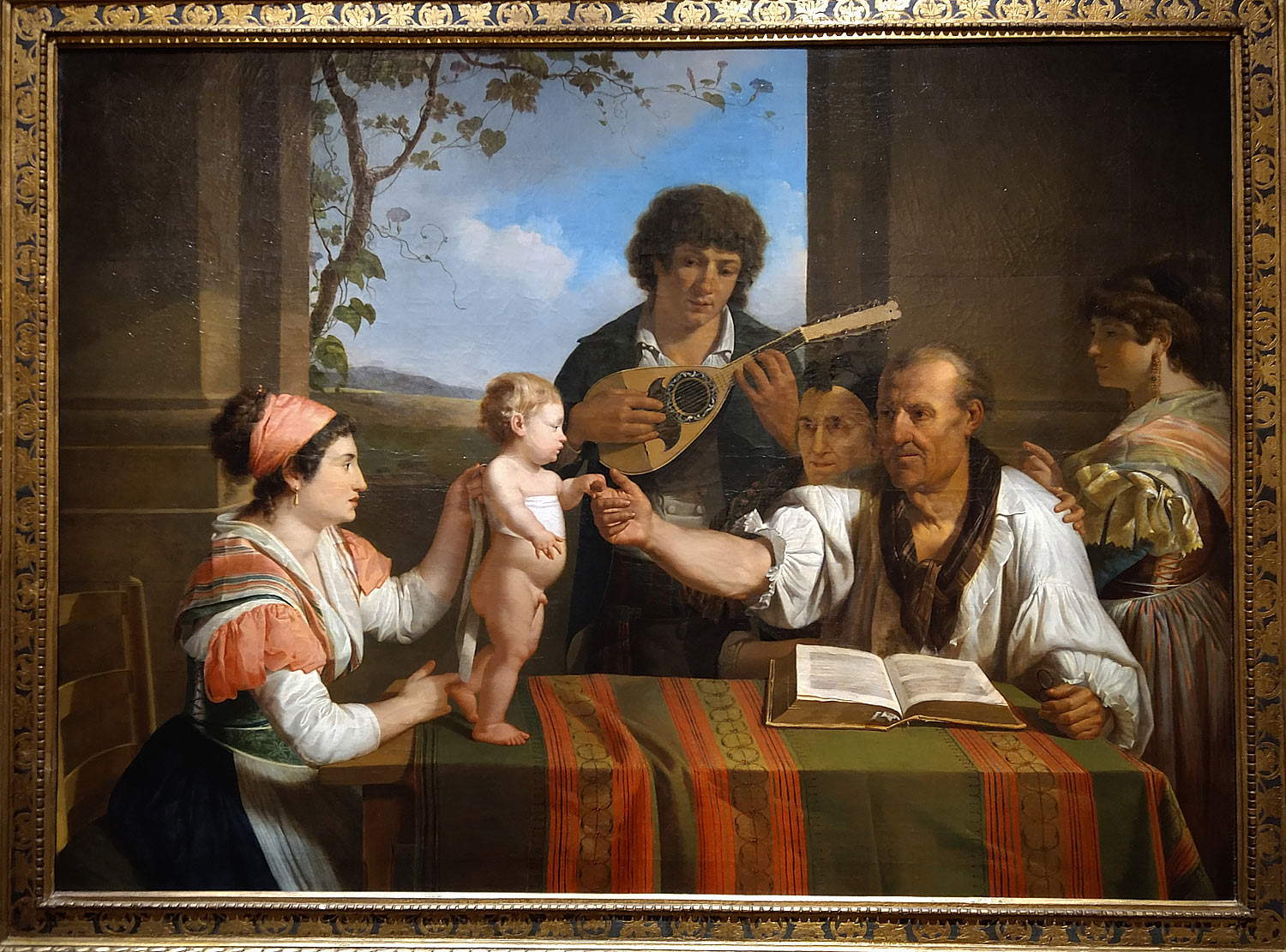

Ainsi, pour la première fois, l’Italie de l’époque, l’Italie moderne, à laquelle de nombreux artistes ont été inévitablement confrontés, est exposée. “Les attraits de la vie moderne”, écrit Grandesso, “comprennent également des aspects de la vie sociale, par exemple liés aux théâtres, donc à la musique et aux spectacles des célèbres poétesses improvisatrices, d’autre part aux fêtes populaires, le carnaval romain avec la course de chevaux berbères et les moccoletti, le tourbillon de feux au Château Saint-Ange, la fête d’octobre, le jeu de la palla col bracciale et les corridas au théâtre de Corea”. Les protagonistes de ces tableaux sont des personnalités de haut rang, comme les belles Domenica Morghen et Maddalena Volpato peintes comme deux muses dans la campagne par Angelica Kauffmann, mais aussi les roturiers des Premiers pas de l’enfance de Jacques-Henri Sablet, un peintre français particulièrement intéressé par ces moments de la vie quotidienne transfigurés en scènes de genre composées, ou les pauvres mais dignes Pèlerins de Rome de Paul Delaroche, un tableau où l’on est saisi par la fierté orgueilleuse de la mère au centre, sale et fatiguée, et manifestement idéalisée d’une manière presque irréelle, mais belle dans ses manières sévères. Le dernier acte de l’exposition, avant d’arriver aux deux annexes, est une scène de la vie sicilienne saisie dans Alle porte del monastero de Waldmüller, un peintre autrichien étranger à tout désir de dénonciation sociale (de nombreux voyageurs, surtout dans ses œuvres écrites, ne pouvaient s’empêcher de souligner le choc entre la splendeur du passé et les conditions misérables dans lesquelles beaucoup se trouvaient dans le présent), et l’auteur d’une peinture qu’Elena Lissoni résume bien en disant qu’elle saisit “avec l’enchantement de la nature méditerranéenne et des monuments anciens, la beauté du peuple sicilien, de ses coutumes et de sa vie en plein air, qui conserve encore un rythme primordial et une religiosité simple”.

Avant de quitter la Gallerie d’Italia, on se promène dans les deux dernières sections, qui clôturent l’exposition en tant qu’annexes, comme nous l’avons dit. L’une est consacrée aux souvenirs, aux objets d’art et aux manufactures de luxe: de grands vases en porphyre, des statuettes en bronze doré, des plateaux de table en pierre semi-précieuse, des bassins en marbre et même un incroyable centre de table (le Triomphe de Bacchus et Ariane, Apollon et les Muses de Giovanni Volpato, que l’on peut admirer dans la salle centrale) sont quelques-uns des objets que les grands touristes ont emportés avec eux au cours de leurs pérégrinations. Au milieu de la salle des portraits se trouve également une curieuse table en mosaïque de Michelangelo Barberi, décorée en émail de vues de Rome: une œuvre de très haut niveau, peut-être même exécutée pour le futur tsar Alexandre II, qui, âgé d’une vingtaine d’années, effectua son Grand Tour entre 1838 et 1839, et dont l’œuvre date de 1839. Autour de la salle centrale, une série de statues, anciennes et modernes, laisse au visiteur l’impression que la passion de l’antiquité a dû animer ceux qui étaient impatients d’arriver en Italie. Des statues, comme le Laooconte qui avait inspiré Winckelmann lui-même et certaines de ses pages les plus célèbres, qui se présentaient comme un modèle à célébrer et à copier: un nouveau goût de collectionneur était né, bien représenté par l’un des chefs-d’œuvre de Canova, leCupidon ailé exécuté pour le prince russe Nikolaj Jusupov, amoureux de Rome et de l’art classique, et prêté par l’Ermitage de Saint-Pétersbourg.

Par rapport à d’autres expositions qui ont retracé l’histoire du Grand Tour dans le passé, l’exposition de la Gallerie d’Italia se concentre davantage sur les différentes étapes du voyage, les histoires des voyageurs et des artistes, les raisons qui ont poussé les Grands Touristes et les sentiments que leur séjour en Italie a éveillés dans leur âme, plutôt que sur l’aspect historique et chronologique en tant que tel (qui est néanmoins bien mis en évidence lorsque c’est nécessaire, en particulier au début). Du point de vue des événements historico-artistiques, l’aspect le plus significatif de l’exposition est peut-être qu’elle met en évidence le fait que l’Italie a été un centre de production artistique au niveau européen, où l’expérimentation et l’innovation se sont poursuivies: dans l’exposition, cette attitude ressort des œuvres de Batoni, Canaletto, Piranesi et Canova, ainsi que de celles de nombreux autres artistes qui les ont suivis. L’objectif des commissaires, énoncé dans la préface du catalogue, à savoir réfuter le préjugé selon lequel l’Italie, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, n’a pas produit d’art à la hauteur de son passé, est donc bien atteint, démontré par les œuvres qui témoignent d’un vitalisme fertile, et le Grand Tour lui-même, dans ce panorama, a offert une contribution qui n’est pas secondaire.

Ceux qui le souhaitent peuvent enfin lire en filigrane l’idée du Grand Tour comme “miroir” qui sous-tend l’un des livres les plus célèbres de Cesare De Seta, bien que l’exposition du Palazzo Anguissola Antona Traversi se concentre davantage sur le point de vue des voyageurs que sur celui des habitants. Un point de vue qui a néanmoins été fondamental pour la formation de cette conscience de soi que l’Italie a pris “dans le miroir du Grand Tour”, écrivait De Seta. Une conscience qui s’est également formée avec la contribution des voyageurs étrangers, “à travers leur expérience directe, qui a l’avantage de s’adresser à une grande partie de la péninsule, comme on peut le déduire des sources littéraires, des carnets de voyage, des guides pratiques, jusqu’aux lourds ouvrages érudits sur l’histoire de l’Italie”. Les paysages, les villes avec leurs places et leurs palais, les monuments anciens et modernes, les ruines du passé sont les éléments qui composent ce miroir dans lequel se reflète le voyageur, “et ceux-ci, à leur tour, dans ses lectures et ses interprétations, reflètent l’image changeante du pays”. Le Grand Tour prend ainsi la dimension d’un moment fondamental de l’histoire nationale.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.