La spinta a conoscere le nostre origini e a custodire la memoria del passato accompagna l’uomo fin dai suoi albori. Dalle prime sepolture arricchite da oggetti appartenuti agli antenati fino al recupero di vestigia e monumenti, ogni civiltà ha cercato un legame con la propria storia. L’antico Egitto, con la sua cultura millenaria rappresenta una delle espressioni più potenti di questo legame. Lo stesso impulso anima oggi la mostra romana Tesori dei faraoni dedicata ai sovrani d’Egitto e allestita all’interno delle Scuderie del Quirinale, con oltre cento reperti provenienti dal Museo Egizio del Cairo raccolti in un progetto curato dall’egittologo Tarek El Awady, già direttore del museo della capitale egiziana. Sorgono però alcune domande: perché dedicare ancora una mostra all’Antico Egitto? In che modo l’esposizione di Roma si distingue dalle tante altre che espongono mummie bendate e vasi canopi?

In realtà, basta varcare l’entrata delle Scuderie per comprendere immediatamente che la mostra di Roma è diversa da ogni altra. Tesori dei faraoni porta il visitatore a interrogarsi sulle origini del rapporto con Mnemosyne, madre delle muse greche e personificazione della Memoria. Al centro dell’esposizione, composta da opere provenienti dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, non vi sono reperti destinati a tracciare una cronologia storica definita. Esistono piuttosto tesori che parlano di splendore e di eternità; esistono tesori dorati che catturano la luce, lo sguardo e che restituiscono, per la loro magnificenza, l’impressione di trovarsi all’interno delle camere funerarie di Tutankhamon. Dalle opere affiora dunque la raffinatezza che ha reso l’Egitto l’emblema di armonia e bellezza. È un’eleganza che si fonde con la duplice natura dei faraoni: quella spirituale e terrena. Spirituale perché il loro potere si nutriva di un legame profondo con il divino; umana invece perché i sovrani seppero preservare le tracce del passato e custodire la propria eredità come un dono per le generazioni future. Già nel Nuovo Regno (1550 – 1069 a.C.) si possono rintracciare le prime forme di coscienza archeologica adottate dai faraoni. Thutmosi IV, ottavo sovrano della XVIII dinastia, ne è un esempio. Secondo un racconto, citato anche dall’archeologo Zahi Hawass, quando era ancora un principe Thutmosi si addormentò all’ombra della Grande Sfinge (allora semisepolta dal deserto) e sognò che la divinità gli avrebbe concesso il trono d’Egitto se avesse liberato il monumento. Una volta divenuto faraone, l’uomo recuperò la statua di dimensioni colossali restituendole la sua imponenza originaria. Un gesto che, secondo l’archeologo, può essere letto perciò come una delle prime azioni di tutela del patrimonio storico.

Circa un secolo dopo, il principe Khaemuaset, figlio di Ramesse II, proseguì verso la stessa missione, dedicandosi al restauro di templi e sepolture nella necropoli di Menfi. Tra i suoi recuperi figura la piramide di Unas a Saqqara, dove fece sostituire alcuni blocchi e incise un’iscrizione che documenta il suo impegno nel conservare la memoria del passato. Bisogna però attendere molti secoli perché l’interesse per l’antico Egitto si trasformi in un vero approccio scientifico. Fino al Settecento, la ricerca era dominata da un collezionismo antiquario più incline alla caccia al tesoro che allo studio dei contesti storici. La svolta avvenne poi con la spedizione napoleonica del 1798. Parliamo di un’impresa militare che si trasformò ben presto in un gigantesco laboratorio di conoscenza. Gli studiosi al seguito di Napoleone documentarono flora, fauna, monumenti e usanze locali, dando vita alla monumentale Description de l’Égypte (1809-1829), opera che aprì definitivamente gli occhi dell’Europa sulla civiltà faraonica.

A distanza di millenni, lo stesso impulso che ha spinto per primo il sovrano Thutmosi IV, spinge ancora a cercare nelle tracce dell’antico Egitto qualcosa che parli di noi. Che cosa? La volontà di comprendere, di custodire ciò che il tempo tenta di trattenere gelosamente per sé. La mostra Tesori dei faraoni nasce perciò dallo stesso desiderio di conoscenza e di meraviglia. I faraoni, incarnazione terrena del divino, cercarono nell’eternità la prova della loro grandezza. L’oro, metallo incorruttibile e sacro al sole, ne avvolgeva infatti i corpi come promessa di immortalità. Da tutto questo prende vita l’esposizione.

La mostra si articola in dieci sale tematiche. Nell’ambiente volutamente oscuro concepito dal curatore Tarek El Awady, gli oggetti emergono rischiarati dal bagliore dell’oro, proprio come, probabilmente, avrebbero desiderato anche gli dèi. Ad aprire la rassegna e a dominare la scena è il colossale coperchio del sarcofago della regina Ahhotep II (1560–1530 a.C. circa), protagonista di uno dei ritrovamenti più affascinanti dell’archeologia egizia. La copertura, in legno e stucco dorato, proviene dal tesoro della stessa regina, rinvenuto nel 1859 da alcuni operai a Dra Abu el-Naga (sulla riva occidentale del Nilo), nei pressi di Luxor. In realtà non esistono documenti ufficiali che descrivano con precisione la posizione della sua tomba, la struttura originaria o l’inventario completo dei reperti. È noto soltanto che Auguste Mariette, allora direttore del Servizio delle Antichità egiziane, riuscì a recuperare il tesoro dalle mani del sindaco di Luxor. Quest’ultimo, nel tentativo di appropriarsi di parte del corredo, distrusse la mummia della regina, srotolandone le bende. Il coperchio del magnifico sarcofago “rishi”, reca un’iscrizione con il nome e i titoli della sovrana, Figlia del re, Sorella del re e Grande sposa reale, senza in realtà menzionare quello di Madre del faraone.

Ad ogni modo, tra le sabbie e le miniere del deserto orientale, i faraoni seppero estrarre l’oro, elemento che più di ogni altro incarna l’eternità. Già intorno al 3200 a.C., tra il Neolitico e il periodo Predinastico, gli Egizi svilupparono tecniche avanzate per la ricerca e la lavorazione del metallo. Sappiamo anche che la più antica mappa mineraria conosciuta, il Papiro delle Miniere conservato al Museo Egizio di Torino, documenta la loro conoscenza del territorio e delle sue risorse. L’oro, abbondante nelle colline che costeggiano il Mar Rosso e nel sud del Paese, divenne ben presto misura di valore e simbolo di potere. Metallo incorruttibile, immune alla decomposizione e al tempo, era associato al corpo stesso degli dèi. Le statue divine dovevano essere forgiate in oro puro, così come l’oro era impiegato nei rituali di mummificazione per proteggere le spoglie dei sovrani e dei nobili. Maschere funerarie, sarcofagi e amuleti restituivano la luce del sole, riflesso terreno della rinascita e promessa dell’eternità.

Gli orafi dell’antico Egitto, maestri nell’arte del dettaglio e della simbologia, seppero quindi trasformare il metallo in linguaggio. I gioielli, collari e bracciali, raccontavano dunque gerarchie, legami divini e aspirazioni all’immortalità. Oltre quaranta manufatti in oro presenti nella mostra restituiscono questa stessa immortalità. Tra le opere esposte nella prima sala è presente anche il grande collare di Psusennes I. Realizzato in oro, lapislazzuli, corniola e feldspato, risale all’epoca della XXI dinastia (Terzo Periodo Intermedio) ed è composto da sette fili intrecciati da oltre seimila dischetti d’oro. È considerato uno dei più imponenti gioielli dell’antichità giunti fino a noi, simbolo della perfezione tecnica e del gusto raffinato della corte egizia. Accanto al collare, altri gioielli regali ne completano la magnificenza: il bracciale del re Ahmose I, i cinque bracciali d’oro di Sekhemkhet e il delicato bracciale di una principessa.

Che cosa attendeva gli Egizi dopo la morte? La risposta si svela nelle sale dalla 2 alla 5, ambienti avvolti da un’atmosfera solenne e rarefatta. Qui ogni reperto occupa il proprio spazio con regalità. Appena entrati nel secondo ambiente, lo sguardo viene catturato da una presenza monumentale: il sarcofago antropoide esterno di Tuya, realizzato in legno rivestito completamente di stucco dorato, con raffinati intarsi di vetro blu, ossidiana e pietre colorate e appartenente alla XVIII dinastia (epoca del regno di Amenhotep III). In realtà la sala dominata dal sarcofago centrale è affiancata dai corredi appartenuti a Tuya e da una serie di oggetti che documentano il suo stretto legame con la famiglia reale.

La scoperta della sepoltura di Tuya e Yuya nella Valle dei Re, avvenuta il 5 febbraio 1905, segnò una svolta nella storia dell’archeologia. L’egittologo James Quibell, sotto il patrocinio di Theodore Davis, riportò alla luce una tomba quasi intatta, un evento senza precedenti per una coppia non appartenente alla famiglia reale. I due sposi furono infatti onorati con un sepolcro nella necropoli dei faraoni per il loro legame con la regina Tiye, figlia della coppia e Grande sposa reale di Amenhotep III, primo sovrano a proclamarsi dio incarnato, definendosi “Aton abbagliante” nell’undicesimo anno del suo regno. Yuya era un alto dignitario, “Padre del dio” e “Comandante della cavalleria reale”; Tuya invece era una sacerdotessa e “Cantrice di Hathor” (la stessa dea raffigurata nel pendente in oro e lapislazzuli esposto in una delle sale successive), custodiva ruoli di grande prestigio.

A questo proposito, sappiamo che la concezione dell’aldilà dell’Egitto rifletteva una visione ciclica dell’esistenza. Come il sole sorge e tramonta, come il Nilo si ritira e ritorna, anche la vita umana era un passaggio continuo segnato da nascita, morte e rinascita. Per accedere all’eternità però non bastava la sepoltura: occorreva infatti preservare la mummia, donare offerte al defunto e mantenere vivo il suo nome attraverso iscrizioni e immagini. Tra i reperti presenti negli ambienti figurano quindi anche gli ushabti, piccole statuette che sostituivano prodigiosamente il defunto nei lavori dei Campi di Iaru. Uno di questi, raffigurante proprio Yuya, proviene proprio dalla sua tomba e documenta l’antica convinzione che la vita nell’aldilà fosse una prosecuzione simbolica di quella terrena. Nella sala è presente anche lo scrigno canopico di Yuya dal coperchio scolpito con volto severo e ieratico.

La sezione successiva ci introduce agli oggetti quotidiani del defunto. Un poggiatesta in pietra e un elegante letto ligneo di Yuya e Tuya. Il poggiatesta aveva anche una funzione sacra: la sua forma richiamava l’orizzonte da cui il sole si leva, una promessa di risveglio e vita eterna. Il percorso conduce poi alla sala dei tesori appartenenti al faraone Psusennes I: la copertura in oro e argento della sua mummia e dei copridita, in oro anch’essi. Sono presenti anche bracciali, pettorali e cavigliere d’oro provenienti dal Museo Egizio del Cairo di diversi sovrani. Accanto, il Papiro di Djedkhonsuiusankh, cantatrice di Amon e documento del Terzo Periodo Intermedio, ci dimostra l’intensità della fede e il legame con aldilà. Gli Egizi temevano infatti che la vera morte giungesse solo quando il nome di un uomo fosse dimenticato. Per questo motivo per affrontare l’ignoto, il defunto portava con sé amuleti e testi sacri: dai Testi delle Piramidi e Testi dei Sarcofagi fino al Libro dei Morti, una raccolta di formule che guidavano l’anima nel suo viaggio verso l’immortalità.

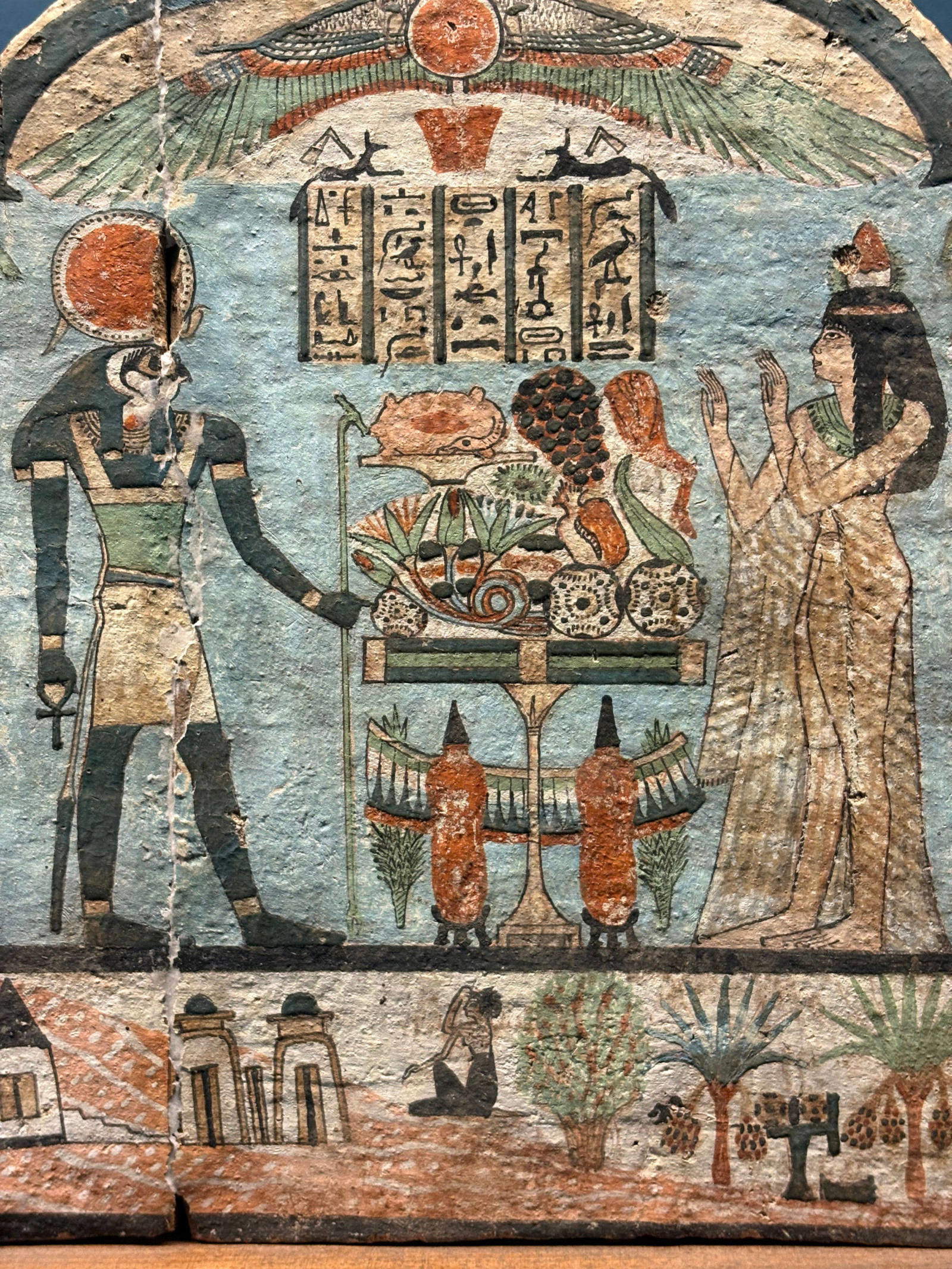

L’anima veniva giudicata nella sala di Osiride, dove il cuore era pesato contro la piuma di Maat, simbolo di giustizia e verità. Solo chi risultava puro poteva raggiungere i Campi di Iaru. Il cammino della sala si conclude davanti al coperchio del sarcofago interno di Ankhefenmut, risalente alla XXI dinastia, e a cinque stele funerarie provenienti da Abido, luogo sacro dedicato a Osiride. Su ciascuna stele, il defunto è ritratto davanti alla tavola delle offerte, circondato da familiari, in un gesto di profonda devozione. Un elemento fondamentale di ogni stele egizia era inoltre l’iscrizione che indicava il nome del defunto e conteneva la formula rituale per la presentazione delle offerte, tramandata sin dall’antichità. Tutte le iscrizioni iniziavano con le parole “Un’offerta che il re concede, un’offerta presentata da Osiride, signore di Abido…”, a indicare come, per gli Egizi, pronunciare il nome del defunto equivalesse a garantirne l’immortalità.

Le sale 6 e 7 introducono invece un nuovo capitolo del percorso. Qui l’atmosfera cambia. La luce si fa appena più chiara e la materia più solida, più concreta. L’oro che prima evocava l’immortalità dello spirito e la grandezza divina dei faraoni cede il posto alla pietra, simbolo della realtà terrena, della quotidianità e dell’ordine umano. Non ci sono più i fasti del potere assoluto, bensì volti scolpiti, scribi seduti, famiglie di governatori. Ci viene mostrato invece il mondo degli uomini che costruivano e sostenevano l’Egitto dei sovrani. Chi sosteneva il faraone. Alle origini della civiltà egizia, intorno al 3200 a.C., i faraoni venivano chiamati shemsu Hor, “seguaci di Horus”. La regalità era percepita come un dono divino e l’intera società trovava in essa la propria armonia.

Il faraone era il punto d’equilibrio tra cielo e terra, era il garante dell’ordine e della giustizia. Nel corso dei secoli però la gerarchia Egizia si aprì e il merito personale divenne la via d’accesso al prestigio e al potere. L’Egitto non era un mondo statico e architetti, scribi e funzionari come Imhotep o Senenmut ne furono la prova. Erano infatti uomini del popolo che, grazie al talento, raggiunsero i più alti incarichi del regno. In questa parte del percorso, lo sguardo incontra la testa di riserva del principe Seneferuseneb, uno dei reperti più affascinanti della IV dinastia. Ma cosa è una testa di riserva? Secondo alcuni studiosi, le teste di riserva in calcare servivano come guida simbolica per l’anima, indicando il cammino verso la sepoltura; altri invece ipotizzano che le fratture visibili nella testa fossero inflitte intenzionalmente, a rappresentare la morte terrena del defunto e la liberazione del suo spirito nell’aldilà, momento necessario del processo di rinascita.

L’allestimento della settima sala aggiunge poi un tocco scenografico. Davanti al visitatore si apre la statua del sindaco Sennefer, raffigurato con la moglie Senetnay e la figlia Mutnefret. Alle loro spalle, un pannello decorato con motivi floreali crea un effetto ottico che isola e valorizza il gruppo familiare. Infine, un piccolo oggetto concentra in sé la potenza di tutto l’Egitto: il famoso Occhio Udjat, modellato in cera, emblema di guarigione e rinascita. Secondo la leggenda, fu infatti l’occhio perduto e poi ritrovato del dio Horus, simbolo della vittoria dell’ordine sul caos. Nell’antico Egitto veniva deposto tra le bende delle mummie per proteggerle, ma anche indossato dai vivi come amuleto contro il male.

Proseguendo lungo il percorso, si giunge alla sezione dedicata alla vita quotidiana. L’atmosfera cambia ancora. Qui i toni si accendono di rosso, colore della terra fertile e del lavoro, un richiamo diretto al ritmo vitale dell’Egitto. I mestieri e le costruzioni della civiltà erano il rimando della sua geografia e del profondo legame con il Nilo, arteria che alimentava il Paese, rendeva rigogliose le campagne e favoriva scambi e commerci. Dalla sezione capiamo che la giornata cominciava all’alba. I contadini conducevano il bestiame nei campi, i pescatori calavano le reti, gli artigiani modellavano legno, oro e pietra, mentre gli scribi, nei templi e nelle scuole, trascrivevano la conoscenza delle stelle, della medicina e del calcolo. Le donne, colonne portanti della società, contribuivano nei campi, nei forni, nelle birrerie e nei santuari, custodi di un equilibrio antico. Al calar del sole, la vita si ritirava nelle case: semplici dimore con cortili interni per il popolo, sontuosi palazzi per l’élite, dove le pareti narravano storie dipinte e i banchetti si animavano di musica, profumi e canti.

Un salto nel tempo riporta poi alla Città d’Oro, l’incredibile scoperta archeologica annunciata nel 2021 da Zahi Hawass. Nel tentativo di ritrovare il tempio funerario di Tutankhamon, gli archeologi riportarono alla luce una città perfettamente conservata risalente al regno di Amenhotep III, definita “il dominio dell’abbagliante Aton”. Situata sulla riva occidentale del Nilo, nei pressi di Luxor, la città si rivelò un vivace centro di artigiani e operai. Erano presenti botteghe di ceramisti, tessitori, orafi e pellettieri si alternavano a forni e laboratori di amuleti, mentre edifici amministrativi regolavano la produzione. Le abitazioni, i cortili e un grande lago artificiale restituirono l’immagine di un luogo operoso e ordinato, improvvisamente abbandonato, forse durante la riforma religiosa di Akhenaton. Al centro della sala emerge dunque una sedia in legno dorato appartenente alla principessa Sitamon, attorno alla quale si dispongono, lungo le pareti nelle vetrine, piccoli modellini, stampi e gioielli. Dimostrazioni tangibili della quotidianità, del lavoro, ma anche della grazia e dell’eleganza che permeavano ogni aspetto della vita egizia.

La nona sala è dedicata alla religione nell’Antico Egitto, un tema che emerge in uno spazio dai toni scuri e solenni, a evocare la sacralità del rapporto fra l’uomo e il divino. La religione egizia, tra le più antiche e complesse della storia, si fondava su un legame profondo con la natura e con la geografia del Paese. Tutti gli elementi naturali, il sole, il vento, la piena del Nilo, il deserto, erano percepiti come manifestazione di una forza divina. Dalla visione nacque un sistema politeista popolato da innumerevoli divinità, ognuna custode di un aspetto della vita e dei valori umani come la giustizia, la lealtà, l’amore e la verità.

Il culto si esprimeva nei templi, centri spirituali e politici della civiltà egizia, dove sacerdoti e sacerdotesse officiavano riti, offrivano doni e scandivano le giornate con cerimonie sacre. Le dimensioni e la magnificenza dei santuari variavano secondo l’importanza della divinità a cui erano dedicati. Le principali figure del pantheon, come Ra, dio del sole, o Ptah, protettore degli artigiani, incarnavano i principi della creazione, mentre il mito di Osiride, Iside e Horus dava forma alla concezione egizia della regalità e della rinascita. La religione era ordine morale e sociale: l’adempimento dei riti garantiva prosperità, salute e protezione agli individui e alla comunità.

In questo contesto si inserisce la sezione dedicata alle statue cubo, sculture commemorative nate nel Medio Regno e diffuse in tutto l’arco della civiltà faraonica. Le raffigurazioni mostrano il devoto seduto a terra, con le braccia che avvolgono le ginocchia, in una posa raccolta che esprime sottomissione e pietà. Inoltre, le superfici levigate delle statue presentano spazio per iscrizioni e formule di offerta. Nel 1903 l’archeologo francese Georges Legrain ne rinvenne oltre trecento nella cachette (un nascondiglio segreto) del tempio di Karnak, tra cui la statua di Ankhunnefer, avvolta in una veste monolitica e incisa con testi funerari. Al centro dell’ambiente spicca il coperchio del sarcofago di Senqed, in granito nero, risalente alla fine della XVIII dinastia. L’allestimento segue lo stesso principio delle prime sale: le opere respirano, illuminate in modo da valorizzare la forza delle forme e dei materiali. Tra i reperti di rilievo figurano una lastra in calcare dipinto con Akhenaton e la sua famiglia in adorazione del dio Aton, una statua inginocchiata della regina Hatshepsut in granito rosso e una statua di Ramesse VI accanto al dio Amon.

Ci si avvicina all’ultima sala, dove il percorso si conclude con una riflessione sul concetto di regalità, espresso attraverso una delle opere più intriganti dell’intera esposizione: la maschera funeraria di Amenemope, realizzata in oro e cartonnage durante la XXI dinastia, nel Terzo Periodo Intermedio. Il suo splendore dorato riassume l’essenza stessa del potere sacro del faraone, figura divina e terrena al tempo stesso.

Fin dalle origini della civiltà egizia, intorno al 3200 a.C., la regalità fu intesa come emanazione diretta del divino. Il sovrano incarnava Horus, il dio che aveva riconquistato il trono del padre Osiride, e in quanto tale era custode dell’ordine cosmico e difensore dell’Egitto. Il suo potere si fondava sul principio di maat, verità, giustizia e armonia universale, e al momento della morte assumeva la natura di Osiride, perpetuando così il ciclo della rinascita. Figlio del dio solare Ra, il faraone doveva dimostrare la propria grandezza con imprese incredibili: la costruzione di templi ad esempio, ma anche di piramidi e canali, o spedizioni in terre lontane come Punt, da cui giungevano beni preziosi e simbolici. Ecco, tutto quello che realizzava era omaggiato come un atto miracoloso, segno della sua natura divina. Il faraone riuniva dunque in sé ogni forma di autorità, religiosa, politica, militare e amministrativa, e persino la fertilità della terra o le piene del Nilo erano considerate riflessi della sua forza vitale. La regalità, perciò, era vista come un principio cosmico che regolava l’intero ordine del mondo, in grado di influenzare l’arte, l’architettura, la letteratura e la religione.

Amenemope, figlio di Psusennes I, regnò per un periodo breve e privo di grandi imprese monumentali. Durante il suo governo, la crescente influenza dei sacerdoti di Amon nel sud del Paese determinò una progressiva frammentazione del potere, preludio alla crisi politica che avrebbe segnato la successiva XXII dinastia. Ad ogni modo, la scoperta della sua tomba intatta da parte dell’archeologo Pierre Montet nel 1940 restituì al sovrano un posto di rilievo nella storia dell’Egitto, grazie al corredo funerario di incredibile bellezza. Accanto alla maschera di Amenemope si ergono poi due presenze che completano la scena: una triade di Micerino, dimostrazione dell’Antico Regno e della sua arte equilibrata e solenne, e una statua in granito del faraone Thutmosi III accanto al dio Amon, simbolo della forza regale che lega l’uomo al divino. Insieme, le tre opere creano un santuario silenzioso di potere e immortalità, un preludio all’ultimo capitolo del percorso espositivo.

A poca distanza, un’opera singolare chiude la mostra. Si tratta della Mensa Isiaca, una tavola bronzea che documenta la fortuna dell’Egitto nell’immaginario occidentale, giunta in prestito dal Museo Egizio di Torino. Risalente tra il I secolo a.C. e il V d.C., e probabilmente proveniente dall’Iseum Campense di Roma (il Tempio di Iside a Campo Marzio), la tavola riproduce motivi religiosi egizi reinterpretati in chiave greco-romana. Le colonne di pseudo-geroglifici dividono la superficie in registri popolati da figure divine, tra cui spicca Iside seduta sul trono, circondata da simboli dell’unione tra Alto e Basso Egitto e da scene di offerte votive. Fu acquistata nel Cinquecento dall’umanista Pietro Bembo, che la salvò dopo il sacco di Roma del 1527.

La mostra Tesori dei faraoni si sviluppa dunque come un ciclo senza fine. Il percorso prende avvio dall’alto, tra le immagini della morte e dell’aldilà del sovrano, discende poi nel mondo terreno della vita quotidiana e del popolo del re, per risalire infine verso la dimensione religiosa che suggella il racconto. Ciò che si avverte nelle sale è la volontà di andare oltre il tempo da parte degli egizi e di rendere immortale la propria esistenza. L’Egitto dei faraoni continua a parlarci grazie alla sua incredibile capacità di trasformare la memoria in oggetti materiali e, allo stesso tempo, di imprimere la materia con la memoria stessa. Ed è proprio in quell’oro che non si corrompe, nella luce che vibra sulle maschere, che è possibile esprimere una domanda: cosa resta di noi quando il tempo scade? La mostra è sublime, solenne, seducente perché sa parlare alla parte più intima dell’essere umano, a quella regale e nobile che ci appartiene da sempre. Tesori dei faraoni parla dunque all’anima e lo fa attraverso il corpo e la voce degli dèi.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.