Der Drang, unsere Ursprünge zu kennen und die Erinnerung an die Vergangenheit zu bewahren, begleitet die Menschheit seit ihren frühesten Tagen. Von den ersten Bestattungen, die mit Gegenständen der Vorfahren angereichert wurden, bis hin zur Bergung von Überresten und Denkmälern hat jede Zivilisation eine Verbindung zu ihrer eigenen Geschichte gesucht. Das alteÄgypten mit seiner Jahrtausende alten Kultur ist einer der stärksten Ausdrucksformen dieser Verbindung. Derselbe Impuls beseelt heute die römische Ausstellung Schätze der Pharaonen, die den ägyptischen Herrschern gewidmet ist und in den Scuderie del Quirinale eingerichtet wurde, mit mehr als hundert Artefakten aus dem Ägyptischen Museum in Kairo, die im Rahmen eines vom Ägyptologen Tarek El Awady, dem ehemaligen Direktor des Museums der ägyptischen Hauptstadt, kuratierten Projekts gesammelt wurden. Es stellen sich jedoch einige Fragen: Warum sollte man dem alten Ägypten noch eine Ausstellung widmen? Wie unterscheidet sich die Ausstellung in Rom von den vielen anderen, die Mumien mit verbundenen Augen und Kanopen zeigen?

In der Tat muss man nur durch den Eingang der Scuderie gehen, um sofort zu erkennen, dass die Ausstellung in Rom anders ist als alle anderen. Die Schätze der Pharaonen führen den Besucher dazu, die Ursprünge der Beziehung zu Mnemosyne, der Mutter der griechischen Musen und Personifizierung der Erinnerung, zu hinterfragen. Im Mittelpunkt der Ausstellung, die sich aus Werken des Ägyptischen Museums in Kairo und des Luxor-Museums zusammensetzt, stehen keine Artefakte, die eine eindeutige historische Chronologie nachzeichnen sollen. Es sind vielmehr Schätze, die von Pracht und Ewigkeit sprechen; es sind goldene Schätze, die das Licht einfangen, den Blick fesseln und durch ihre Pracht den Eindruck erwecken, sich in den Grabkammern des Tutanchamun zu befinden. Die Raffinesse, die Ägypten zum Inbegriff von Harmonie und Schönheit gemacht hat, kommt in den Werken zum Ausdruck. Es ist eine Eleganz, die sich mit der doppelten Natur der Pharaonen verbindet: spirituell und irdisch. Spirituell, weil ihre Macht von einer tiefen Verbindung mit dem Göttlichen genährt wurde; menschlich, weil die Herrscher es verstanden, die Spuren der Vergangenheit zu bewahren und ihr Erbe als Geschenk für künftige Generationen zu pflegen. Bereits im Neuen Reich (1550 - 1069 v. Chr.) lassen sich die ersten Formen des archäologischen Bewusstseins der Pharaonen nachweisen. Thutmosi IV, der achte Herrscher der 18. Dynastie, ist ein Beispiel dafür. Einer Geschichte zufolge, die auch der Archäologe Zahi Hawass zitiert, schlief Thutmosi als Prinz im Schatten der Großen Sphinx (die damals halb von der Wüste begraben war) ein und träumte, dass die Gottheit ihm den ägyptischen Thron gewähren würde, wenn er das Monument befreite. Nachdem er Pharao geworden war, holte der Mann die kolossale Statue zurück und stellte sie in ihrer ursprünglichen Größe wieder her. Eine Geste, die nach Ansicht des Archäologen als eine der ersten Maßnahmen zum Schutz des historischen Erbes gewertet werden kann.

Etwa ein Jahrhundert später widmete sich Prinz Khaemuaset, der Sohn von Ramses II., in gleicher Mission der Restaurierung von Tempeln und Gräbern in der Nekropole von Memphis. Zu seinen Wiederherstellungen gehört die Pyramide des Unas in Saqqara, wo er einige Blöcke ersetzen ließ und eine Inschrift eingravierte, die sein Engagement für die Bewahrung der Erinnerung an die Vergangenheit dokumentiert. Es dauerte jedoch viele Jahrhunderte, bis sich das Interesse am alten Ägypten zu einem echten wissenschaftlichen Ansatz entwickelte. Bis zum 18. Jahrhundert wurde die Forschung von antiquarischen Sammlungen beherrscht, die sich mehr auf die Schatzsuche als auf die Untersuchung historischer Zusammenhänge konzentrierten. Der Wendepunkt kam mit der napoleonischen Expedition von 1798. Es handelte sich um ein militärisches Unternehmen, das sich bald in ein gigantisches Laboratorium des Wissens verwandelte. Die Gelehrten in Napoleons Gefolge dokumentierten die lokale Flora, Fauna, Denkmäler und Gebräuche. Das Ergebnis war die monumentale Description de l’Égypte (1809-1829), ein Werk, das Europa endgültig die Augen für die pharaonische Zivilisation öffnete.

Jahrtausende später treibt uns derselbe Impuls, der König Thutmosi IV. antrieb, immer noch an, auf den Spuren des alten Ägyptens nach etwas zu suchen, das von uns spricht. Und das wäre? Der Wille zu verstehen, zu bewahren, was die Zeit eifersüchtig für sich zu behalten versucht. Die Ausstellung Schätze der Pharaonen entspringt also demselben Wunsch nach Wissen und Staunen. Die Pharaonen, irdische Verkörperungen des Göttlichen, suchten den Beweis für ihre Größe in der Ewigkeit. Gold, ein der Sonne geweihtes, unvergängliches Metall, umhüllte ihre Körper als Versprechen der Unsterblichkeit. All dies erweckt die Ausstellung zum Leben.

Die Ausstellung ist in zehnthematische Räume unterteilt. In der von Kurator Tarek El Awady bewusst dunkel gehaltenen Umgebung tauchen die Objekte im goldenen Schein auf, so wie es sich die Götter wahrscheinlich gewünscht hätten . Der kolossale Deckel des Sarkophags von Königin Ahhotep II. (ca. 1560-1530 v. Chr.), dem Protagonisten eines der faszinierendsten Funde der ägyptischen Archäologie, eröffnet die Ausstellung und beherrscht die Szene. Der Deckel aus Holz und vergoldetem Stuck stammt aus dem Schatz der Königin, der 1859 von Arbeitern in Dra Abu el-Naga (am Westufer des Nils) in der Nähe von Luxor entdeckt wurde. In der Tat gibt es keine offiziellen Dokumente, die den genauen Standort ihres Grabes, die ursprüngliche Struktur oder ein vollständiges Inventar der Artefakte beschreiben. Es ist lediglich bekannt, dass es Auguste Mariette, dem damaligen Direktor des Ägyptischen Antikendienstes, gelang, den Schatz aus den Händen des Bürgermeisters von Luxor zu bergen. Dieser versuchte, sich einen Teil der Aussteuer anzueignen, und zerstörte die Mumie der Königin, indem er ihre Binden abwickelte. Der Deckel des prächtigen “Rishi”-Sarkophags trägt eine Inschrift mit dem Namen und den Titeln der Herrscherin, Tochter des Königs, Schwester des Königs und Große Königsbraut, ohne dass der Name der Mutter des Pharaos erwähnt wird.

Auf jeden Fall wussten die Pharaonen im Sand und in den Minen der östlichen Wüste, wie man Gold gewinnt, das Element, das mehr als jedes andere die Ewigkeit verkörpert. Bereits um 3200 v. Chr., zwischen der Jungsteinzeit und der prädynastischen Periode, entwickelten die Ägypter fortschrittliche Techniken zum Schürfen und Verarbeiten des Metalls. Wir wissen auch, dass die älteste bekannte Bergbaukarte, der Bergbaupapyrus, der im Ägyptischen Museum in Turin aufbewahrt wird, ihr Wissen über das Land und seine Ressourcen dokumentiert. Gold, das in den Hügeln am Roten Meer und im Süden des Landes reichlich vorhanden war, wurde bald zum Wertmaßstab und zum Symbol der Macht. Als unbestechliches Metall, immun gegen Verfall und Zeit, wurde es mit dem Körper der Götter in Verbindung gebracht. Göttliche Statuen mussten aus reinem Gold geschmiedet werden, ebenso wie Gold bei Mumifizierungsritualen zum Schutz der sterblichen Überreste von Königen und Adligen verwendet wurde. Totenmasken, Sarkophage und Amulette gaben das Licht der Sonne wieder, den irdischen Abglanz der Wiedergeburt und das Versprechen der Ewigkeit.

Die Goldschmiede des alten Ägyptens, Meister in der Kunst des Details und der Symbolik, waren somit in der Lage, Metall in Sprache zu verwandeln. Die Schmuckstücke, Halsketten und Armbänder erzählten daher von Hierarchien, göttlichen Bindungen und dem Streben nach Unsterblichkeit. Mehr als vierzig goldene Artefakte in der Ausstellung vermitteln eben diese Unsterblichkeit. Unter den im ersten Saal ausgestellten Werken befindet sich das große Halsband von Psusennes I. Er ist aus Gold, Lapislazuli, Karneol und Feldspat gefertigt, stammt aus der Zeit der 21. Dynastie (Dritte Zwischenzeit) und besteht aus sieben Strängen, die mit über sechstausend Goldplättchen verwoben sind. Es gilt als eines der eindrucksvollsten Schmuckstücke der Antike, die uns überliefert sind, ein Symbol für die technische Perfektion und den raffinierten Geschmack des ägyptischen Hofes. Neben dem Halsband ergänzen andere königliche Schmuckstücke seine Pracht: der Armreif von König Ahmose I., die fünf goldenen Armbänder von Sekhemkhet und der zarte Armreif einer Prinzessin.

Was erwartete die Ägypter nach dem Tod? Die Antwort findet man in den Sälen 2 bis 5, die in eine feierliche und gedämpfte Atmosphäre gehüllt sind. Hier nimmt jedes Artefakt seinen eigenen Raum ein, in dem es königlich aussieht. Schon beim Betreten des zweiten Saals wird der Blick von einer monumentalen Präsenz gefangen genommen: der äußere anthropoide Sarkophag von Tuya aus Holz, der vollständig mit vergoldetem Stuck überzogen ist, mit raffinierten Einlagen aus blauem Glas, Obsidian und farbigen Steinen versehen ist und aus der 18. Dynastie (Regierungszeit von Amenhotep III.) stammt. Dynastie (Amenhotep III.). Der vom zentralen Sarkophag beherrschte Raum wird von den Grabbeigaben Tuyas und einer Reihe von Gegenständen flankiert, die seine engen Beziehungen zur königlichen Familie dokumentieren.

Die Entdeckung des Grabes von Tuya und Yuya im Tal der Könige am 5. Februar 1905 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Archäologie. Der Ägyptologe James Quibell entdeckte unter der Schirmherrschaft von Theodore Davis ein nahezu unversehrtes Grab, was für ein Paar, das nicht der königlichen Familie angehörte, ein noch nie dagewesenes Ereignis darstellte. Das Paar wurde mit einem Grab in der Nekropole der Pharaonen geehrt, weil es mit der Königin Tiye, der Tochter des Paares und großen königlichen Braut von Amenhotep III, dem ersten Herrscher, der sich im elften Jahr seiner Herrschaft als “strahlender Aton” zum Gott ausrief, verbunden war. Yuya war ein hoher Würdenträger, “Vater des Gottes” und “Befehlshaber der königlichen Kavallerie”; Tuya hingegen war Priesterin und “Sängerin der Hathor” (dieselbe Göttin, die auf dem Gold- und Lapislazuli-Anhänger abgebildet ist, der in einem der späteren Säle ausgestellt ist) und bekleidete Funktionen von großem Ansehen.

In dieser Hinsicht wissen wir, dass die ägyptische Vorstellung vom Leben nach dem Tod eine zyklische Sicht der Existenz widerspiegelt. So wie die Sonne auf- und untergeht, so wie der Nil sich zurückzieht und wiederkehrt, so war auch das menschliche Leben ein kontinuierlicher Prozess, der von Geburt, Tod und Wiedergeburt geprägt war. Um Zugang zur Ewigkeit zu erhalten, reichte eine Bestattung jedoch nicht aus: Die Mumie musste konserviert werden, dem Verstorbenen mussten Opfergaben dargebracht werden und sein Name musste durch Inschriften und Bilder lebendig gehalten werden. Zu den Artefakten in den Sälen gehören daher auch die ushabti, kleine Statuetten, die den Verstorbenen in der Arbeit der Felder von Iaru weitgehend ersetzen. Eine davon, die Yuya selbst darstellt, stammt aus seinem Grab und dokumentiert den alten Glauben, dass das Leben im Jenseits eine symbolische Fortsetzung des Lebens auf der Erde war. In diesem Raum befindet sich auch Yuyas Kanopensarg mit einem Deckel, auf dem ein strenges, hieratisches Gesicht geschnitzt ist.

Der nächste Abschnitt stellt uns die Alltagsgegenstände der Verstorbenen vor. Eine steinerne Kopfstütze und ein elegantes Holzbett von Yuya und Tuya. Die Kopfstütze hatte auch eine sakrale Funktion: Ihre Form erinnerte an den Horizont, an dem die Sonne aufgeht, ein Versprechen des Erwachens und des ewigen Lebens. Der Rundgang führt dann in den Saal der Schätze von Pharao Psusennes I.: die goldene und silberne Hülle seiner Mumie und die Fingerabdrücke, ebenfalls aus Gold. Außerdem sind goldene Armbänder, Brustpanzer und Fußkettchen verschiedener Herrscher aus dem Ägyptischen Museum in Kairo zu sehen. Daneben zeigt uns der Papyrus des Djedkhonsuiusankh, des Sängers des Amun, ein Dokument aus der dritten Zwischenzeit, die Intensität des Glaubens und die Verbindung zum Jenseits. Die Ägypter fürchteten nämlich, dass der wahre Tod erst dann eintrat, wenn der Name eines Menschen vergessen war. Um sich dem Unbekannten zu stellen, trugen die Verstorbenen Amulette und heilige Texte bei sich: von den Pyramidentexten und Sarkophagtexten bis hin zum Totenbuch, einer Sammlung von Formeln, die die Seele auf ihrer Reise zur Unsterblichkeit begleiteten.

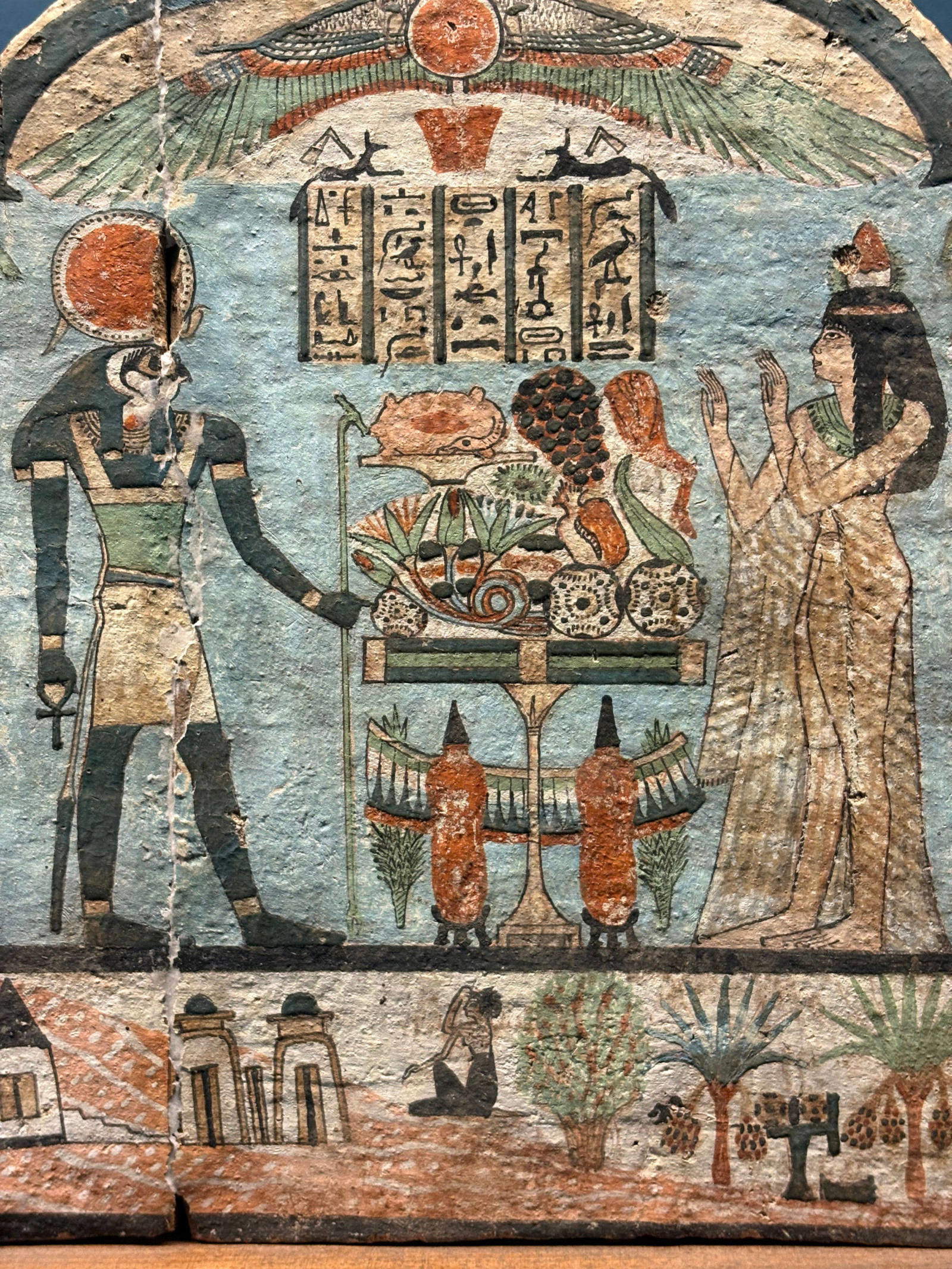

Die Seele wurde in der Halle des Osiris beurteilt, wo das Herz mit der Feder der Maat, dem Symbol für Gerechtigkeit und Wahrheit, gewogen wurde. Nur diejenigen, die rein waren, konnten die Felder von Iaru erreichen. Die Halle endet vor dem Deckel des inneren Sarkophags von Ankhefenmut, der aus der 21. Dynastie stammt, und fünf Grabstelen aus Abydos, einem heiligen Ort, der Osiris gewidmet war. Auf jeder Stele ist der Verstorbene vor dem Opfertisch abgebildet, umgeben von Familienmitgliedern, in einer Geste tiefer Verehrung. Ein wesentliches Element jeder ägyptischen Stele war auch die Inschrift, die den Namen des Verstorbenen und die seit der Antike überlieferte rituelle Formel für die Darbringung der Opfergaben enthielt. Alle Inschriften begannen mit den Worten “Eine Opfergabe, die der König gewährt, eine Opfergabe, dargebracht von Osiris, dem Herrn von Abydos...”, was darauf hinweist, dass für die Ägypter das Aussprechen des Namens des Verstorbenen gleichbedeutend mit der Gewährung seiner Unsterblichkeit war.

Die Säle 6 und 7 leiten ein neues Kapitel des Rundgangs ein. Hier ändert sich die Atmosphäre. Das Licht wird etwas heller und das Material fester, konkreter. Das Gold, das zuvor die Unsterblichkeit des Geistes und die göttliche Größe der Pharaonen beschwor, weicht dem Stein, dem Symbol der irdischen Realität, des Alltags und dermenschlichen Ordnung. Es gibt nicht mehr die Pracht der absoluten Macht, sondern geschnitzte Gesichter, sitzende Schreiber, Herrscherfamilien. Stattdessen wird uns die Welt der Menschen gezeigt, die das Ägypten der Herrscher aufgebaut und unterstützt haben. Die den Pharao unterstützten. In den Anfängen der ägyptischen Zivilisation, um 3200 v. Chr., wurden die Pharaonen Shemsu Hor genannt, “Anhänger des Horus”. Das Königtum wurde als göttliche Gabe angesehen, und die gesamte Gesellschaft fand darin Harmonie.

Der Pharao war das Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde, er war der Garant für Ordnung und Gerechtigkeit. Im Laufe der Jahrhunderte öffnete sich die ägyptische Hierarchie jedoch, und persönliche Verdienste wurden zum Tor zu Ansehen und Macht. Ägypten war keine statische Welt, und Architekten, Schriftgelehrte und Beamte wie Imhotep oder Senenmut waren der Beweis dafür. Sie waren in der Tat Männer des Volkes, die dank ihres Talents die höchsten Positionen im Reich erreichten. In diesem Teil des Rundgangs trifft Ihr Blick auf den Reservekopf des Prinzen Seneferuseneb, einen der faszinierendsten Funde der 4. Dynastie. Doch was ist ein Reservekopf? Einigen Gelehrten zufolge dienten die Reserveköpfe aus Kalkstein als symbolischer Wegweiser für die Seele, der den Weg zur Bestattung wies; andere spekulieren, dass die sichtbaren Brüche im Kopf absichtlich zugefügt wurden und den irdischen Tod des Verstorbenen und die Befreiung seines Geistes im Jenseits darstellen, ein notwendiger Moment im Prozess der Wiedergeburt.

Die Umgebung des siebten Saals verleiht dem Ganzen eine landschaftliche Note. Vor dem Besucher steht die Statue des Bürgermeisters Sennefer, der mit seiner Frau Senetnay und seiner Tochter Mutnefret dargestellt ist. Dahinter erzeugt eine mit floralen Motiven verzierte Tafel einen optischen Effekt, der die Familiengruppe isoliert und hervorhebt. Ein kleines Objekt schließlich bündelt die Kraft ganz Ägyptens: das berühmte, in Wachs modellierte Udjat-Auge, ein Emblem der Heilung und Wiedergeburt. Der Legende nach war es das verlorene und dann wiedergefundene Auge des Gottes Horus, das den Sieg der Ordnung über das Chaos symbolisiert. Im alten Ägypten wurde es zwischen den Binden der Mumien angebracht, um diese zu schützen, aber auch von den Lebenden als Amulett gegen das Böse getragen.

Wenn wir den Weg fortsetzen, gelangen wir in den Bereich, der dem Alltagsleben gewidmet ist. Die Atmosphäre ändert sich erneut. Hier wechseln die Töne zu Rot, der Farbe des fruchtbaren Bodens und der Arbeit, ein direkter Hinweis auf den Lebensrhythmus Ägyptens. Das Handwerk und die Bauten der Zivilisation erinnern an die Geographie und die enge Verbindung mit dem Nil, der das Land ernährte, das Land zum Blühen brachte und Handel und Gewerbe förderte. Aus diesem Abschnitt geht hervor, dass der Tag mit der Morgendämmerung begann. Die Bauern trieben ihr Vieh auf die Felder, die Fischer warfen ihre Netze aus, die Handwerker bearbeiteten Holz, Gold und Stein, während die Schriftgelehrten in den Tempeln und Schulen das Wissen über die Sterne, die Medizin und das Rechnen niederschrieben. Die Frauen, die Säulen der Gesellschaft, arbeiteten auf den Feldern, in den Öfen, in den Brauereien und in den Heiligtümern als Hüterinnen eines alten Gleichgewichts. Wenn die Sonne unterging, zog sich das Leben in die Häuser zurück: einfache Behausungen mit Innenhöfen für das Volk, prächtige Paläste für die Elite, wo die Wände gemalte Geschichten erzählten und die Bankette mit Musik, Düften und Liedern belebt wurden.

Ein Sprung in die Vergangenheit führt dann zur Stadt aus Gold, der unglaublichen archäologischen Entdeckung, die 2021 von Zahi Hawass angekündigt wurde. Auf der Suche nach dem Totentempel von Tutanchamun stießen Archäologen auf eine perfekt erhaltene Stadt aus der Regierungszeit von Amenhotep III, die als “das Reich des schillernden Aton” bezeichnet wird. Die am Westufer des Nils in der Nähe von Luxor gelegene Stadt erwies sich als ein geschäftiges Zentrum von Handwerkern und Arbeitern. Töpfer-, Weber-, Goldschmiede- und Lederwerkstätten wechselten sich mit Brennöfen und Amulett-Werkstätten ab, während Verwaltungsgebäude die Produktion regelten. Wohnhäuser, Höfe und ein großer künstlicher See vermittelten das Bild eines fleißigen und geordneten Ortes, der vielleicht während der religiösen Reformen Echnatons plötzlich verlassen wurde. So steht in der Mitte des Raumes ein vergoldeter Holzstuhl der Prinzessin Sitamon, um den herum in den Vitrinen an den Wänden kleine Modelle, Gussformen und Schmuckstücke angeordnet sind. Greifbare Zeugnisse des täglichen Lebens und der Arbeit, aber auch der Anmut und Eleganz, die jeden Aspekt des ägyptischen Lebens durchdrangen.

Der neunte Raum ist der Religion im alten Ägypten gewidmet, ein Thema, das in einem Raum mit dunklen und feierlichen Tönen auftaucht und die Heiligkeit der Beziehung zwischen dem Menschen und dem Göttlichen hervorruft. Die ägyptische Religion, die zu den ältesten und komplexesten der Geschichte gehört, basierte auf einer tiefen Verbundenheit mit der Natur und der Geografie des Landes. Alle natürlichen Elemente, die Sonne, der Wind, die Fluten des Nils, die Wüste, wurden als Manifestationen einer göttlichen Kraft wahrgenommen. Aus dieser Vision entstand ein polytheistisches System, das von unzähligen Gottheiten bevölkert wurde, die jeweils einen Aspekt des menschlichen Lebens und Werte wie Gerechtigkeit, Treue, Liebe und Wahrheit beschützten.

Die Verehrung fand ihren Ausdruck in den Tempeln, den spirituellen und politischen Zentren der ägyptischen Zivilisation, wo Priester und Priesterinnen Rituale abhielten, Gaben darbrachten und die Tage mit heiligen Zeremonien begingen. Die Größe und Pracht der Heiligtümer variierte je nach der Bedeutung der Gottheit, der sie geweiht waren. Die Hauptfiguren des Pantheons, wie Ra, der Sonnengott, oder Ptah, der Beschützer der Handwerker, verkörperten die Prinzipien der Schöpfung, während der Mythos von Osiris, Isis und Horus die ägyptische Vorstellung von Königtum und Wiedergeburt prägte. Religion war moralische und soziale Ordnung: Die Durchführung von Ritualen garantierte Wohlstand, Gesundheit und Schutz für den Einzelnen und die Gemeinschaft.

In diesem Kontext ist der Abschnitt den Würfelstatuen gewidmet, Gedenkskulpturen, die ihren Ursprung im Mittleren Reich hatten und sich in der gesamten pharaonischen Zivilisation verbreiteten. Die Darstellungen zeigen den Verehrer auf dem Boden sitzend, die Arme um die Knie geschlungen, in einer gesammelten Haltung, die Unterwerfung und Frömmigkeit ausdrückt. Darüber hinaus bieten die polierten Oberflächen der Statuen Platz für Inschriften und Opferformeln. Im Jahr 1903 fand der französische Archäologe Georges Legrain in der Cachette (einem Geheimversteck) des Tempels von Karnak mehr als dreihundert dieser Statuen, darunter die Statue des Ankhunnefer, die in ein monolithisches Gewand gehüllt und mit Grabinschriften versehen war. In der Mitte des Raumes befindet sich der Deckel des Sarkophags von Senqed aus schwarzem Granit vom Ende der 18. Dynastie. Dynastie. Die Anordnung folgt demselben Prinzip wie in den ersten Sälen: Die Werke atmen, sie werden so beleuchtet, dass die Stärke der Formen und Materialien zur Geltung kommt. Zu den Höhepunkten gehören eine bemalte Kalksteinplatte, die Echnaton und seine Familie bei der Anbetung des Gottes Aton zeigt, eine kniende Statue der Königin Hatschepsut aus rotem Granit und eine Statue von Ramses VI. neben dem Gott Amun.

Wir nähern uns dem letzten Raum, in dem der Rundgang mit einer Betrachtung des Konzepts des Königtums endet, das in einem der faszinierendsten Werke der gesamten Ausstellung zum Ausdruck kommt: der Totenmaske des Amenemope, die während der 21. Dynastie, in der Dritten Zwischenzeit, aus Gold und Kartonage gefertigt wurde. Ihre goldene Pracht fasst das Wesen der heiligen Macht des Pharaos zusammen, einer göttlichen und zugleich irdischen Figur.

Seit den Anfängen der ägyptischen Zivilisation, etwa 3200 v. Chr., wurde das Königtum als direkte Emanation des Göttlichen verstanden. Der Herrscher verkörperte Horus, den Gott, der den Thron von seinem Vater Osiris zurückerobert hatte, und war als solcher Hüter der kosmischen Ordnung und Beschützer Ägyptens. Seine Macht beruhte auf dem Prinzip der Maat, der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der universellen Harmonie, und im Moment des Todes nahm er die Natur von Osiris an und setzte so den Kreislauf der Wiedergeburt fort. Als Sohn des Sonnengottes Ra musste der Pharao seine Größe mit unglaublichen Leistungen unter Beweis stellen: zum Beispiel mit dem Bau von Tempeln, aber auch von Pyramiden und Kanälen oder mit Expeditionen in ferne Länder wie Punt, von wo kostbare und symbolische Güter kamen. Hier wurde alles, was er vollbrachte, als wundersame Tat, als Zeichen seiner göttlichen Natur gewürdigt. Der Pharao vereinte in sich jede Form von Autorität, ob religiös, politisch, militärisch oder verwaltungstechnisch, und selbst die Fruchtbarkeit der Erde oder die Fluten des Nils galten als Ausdruck seiner Lebenskraft. Das Königtum wurde daher als kosmisches Prinzip angesehen, das die gesamte Weltordnung beherrschte und in der Lage war, Kunst, Architektur, Literatur und Religion zu beeinflussen.

Amenemope, der Sohn von Psusennes I., regierte nur kurze Zeit, ohne große monumentale Leistungen zu vollbringen. Während seiner Herrschaft führte der wachsende Einfluss der Priester des Amun im Süden zu einer fortschreitenden Zersplitterung der Macht, ein Vorspiel zu der politischen Krise, die die spätere 22. Dynastie kennzeichnen sollte. Die Entdeckung seines unversehrten Grabes durch den Archäologen Pierre Montet im Jahr 1940 verschaffte dem Herrscher jedoch dank seiner unglaublich schönen Grabausstattung wieder einen herausragenden Platz in der ägyptischen Geschichte. Neben der Maske des Amenemope stehen zwei Werke, die die Szene vervollständigen: eine Mycerinus-Triade, die das Alte Reich und seine ausgewogene und feierliche Kunst demonstriert, und eine Granitstatue des Pharaos Thutmosi III. neben dem Gott Amun, ein Symbol für die königliche Kraft, die den Menschen mit dem Göttlichen verbindet. Zusammen bilden die drei Werke ein stilles Heiligtum der Macht und der Unsterblichkeit, ein Vorspiel zumletzten Kapitel der Ausstellung.

Nicht weit davon entfernt schließt ein ungewöhnliches Werk die Ausstellung ab. Es handelt sich um die Mensa Isiaca, eine Bronzetafel, die das Schicksal Ägyptens in der westlichen Vorstellung dokumentiert und eine Leihgabe des Ägyptischen Museums in Turin ist. Der Tisch, der zwischen dem 1. Jahrhundert v. Chr. und dem 5. Jahrhundert n. Chr. datiert wird und wahrscheinlich aus dem Iseum Campense in Rom (dem Isis-Tempel auf dem Campo Marzio) stammt, stellt ägyptische religiöse Motive dar, die in einer griechisch-römischen Tonart neu interpretiert wurden. Pseudoglyphische Säulen unterteilen die Oberfläche in Register, die von göttlichen Figuren bevölkert sind, darunter die auf einem Thron sitzende Isis, umgeben von Symbolen der Vereinigung zwischen Ober- und Unterägypten und Szenen von Votivgaben. Sie wurde im 16. Jahrhundert von dem Humanisten Pietro Bembo erworben, der sie nach der Plünderung Roms im Jahr 1527 rettete.

Die Ausstellung Schätze der Pharaonen entfaltet sich daher wie ein endloser Kreislauf. Der Weg führt von oben, inmitten von Bildern des Todes und des Lebens nach dem Tod des Herrschers, dann hinab in die irdische Welt des täglichen Lebens des Königs und seines Volkes und schließlich hinauf in die religiöse Dimension, die die Geschichte abschließt. In den Sälen ist der Wunsch der Ägypter zu spüren , die Zeit zu überwinden und ihre Existenz unsterblich zu machen. Das Ägypten der Pharaonen spricht dank seiner unglaublichen Fähigkeit, die Erinnerung in materielle Objekte zu verwandeln und gleichzeitig die Materie mit der Erinnerung selbst zu prägen, weiterhin zu uns. Und gerade in diesem Gold, das nicht verdirbt, in dem Licht, das auf den Masken vibriert, lässt sich eine Frage ausdrücken: Was bleibt von uns, wenn die Zeit abgelaufen ist? Die Ausstellung ist erhaben, feierlich, verführerisch, weil sie es versteht, den intimsten Teil des Menschen anzusprechen, jenen königlichen und edlen Teil, der schon immer zu uns gehört hat. Die Schätze der Pharaonen sprechen also die Seele an, und zwar durch den Körper und die Stimme der Götter.

Der Autor dieses Artikels: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.