Quel lien profond unit une île à ses simulacres ? Et comment les maîtres du XXe siècle qui voyageaient entre la Méditerranée et les mers du Sud ont-ils assimilé et interprété ce lien ? L’exposition ÎLES ET IDOLES, qui inaugure la saison estivale du Musée MAN de Nuoro, a été conçue pour répondre à ces questions et pour comprendre comment le pouvoir symbolique et mythique des figures archaïques, gardées dans les limites de l’insularité, a été régénéré, des siècles plus tard, dans les formes de la modernité.

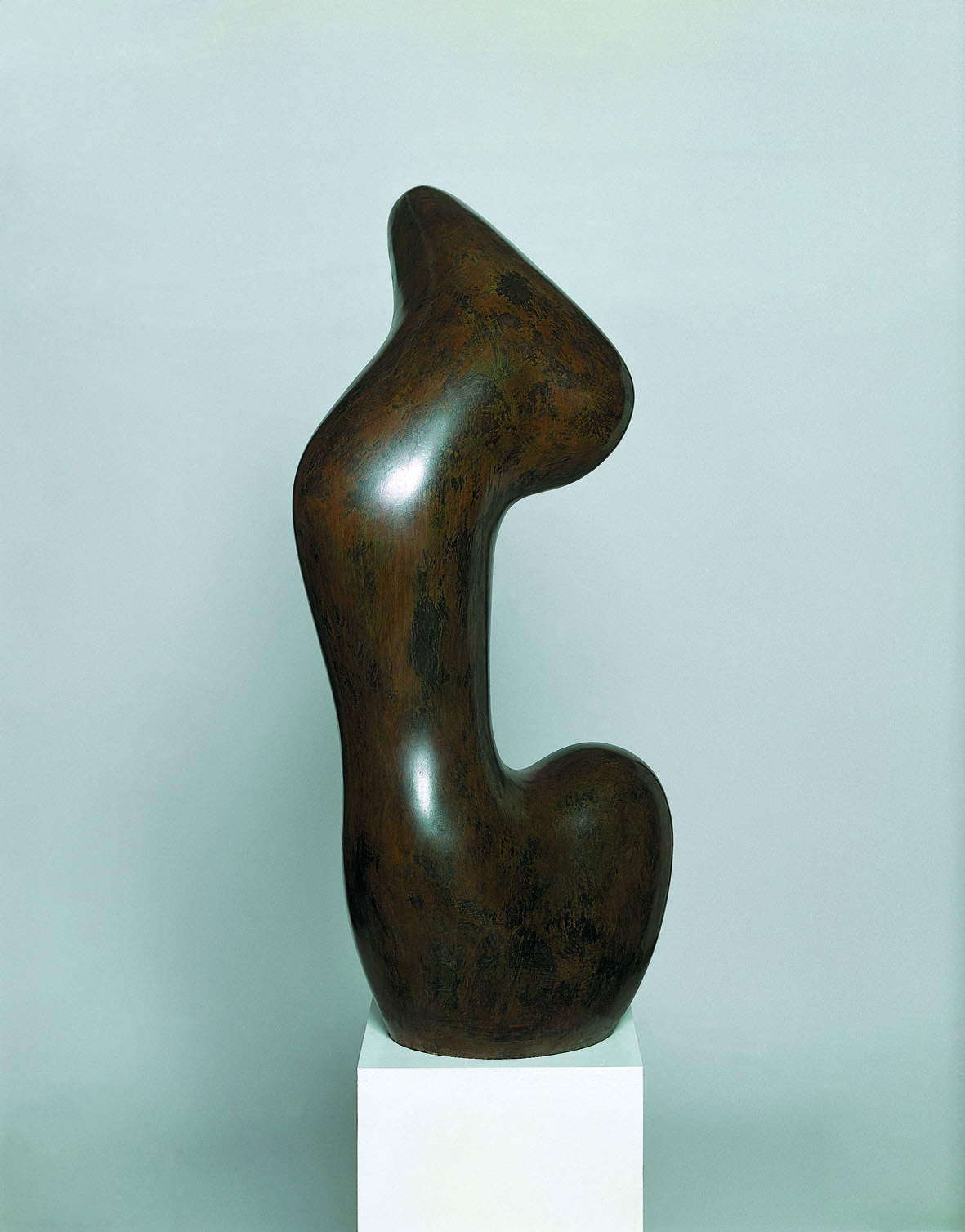

Entre le néolithique et l’aube du XXe siècle, entre l’archéologie et l’avant-garde, entre les idoles cycladiques et les sculptures en bois que Gauguin a réalisées pendant ses années à Tahiti, l’exposition oscille entre passé et présent à la recherche de retours, de sentiments partagés, d’héritages génétiques, de pulsions effusives destinées à ressurgir en alternance, comme dans les cycles géologiques, et à guider la main des auteurs qui veulent façonner des formes similaires. Non pas, donc, l’idée du voyageur qui, en explorant, trouve, absorbe et reproduit. Mais l’idée, plus vitale, que l’ancien et le moderne se touchent hors du temps et de l’espace, fortement nourrie par un même besoin : représenter l’ailleurs par des statues, des stèles, des monolithes qui personnifient l’invisible sur terre.

"Il n’est pas nécessaire, écrit Chiara Gatti dans son texte, que le révisionnisme postcolonial affirme que, dans leur stature hiératique, il n’y a rien de primitif, d’exotique, d’inquiétant. C’est l’abstraction à l’état pur. Ce sont des déesses mères, pitoyables et grandioses à la fois, comme des préfètes égyptiennes, comme des offertoires étrusques, comme des servantes volées à la peinture de vases grecs. Et leurs regards tournés vers le vide, plongés dans une attente à la Casorati, rappellent l’immobilité désarmée de la Melencolia de Dürer, allégorie de l’intellect humain méditant sur le destin du cosmos".

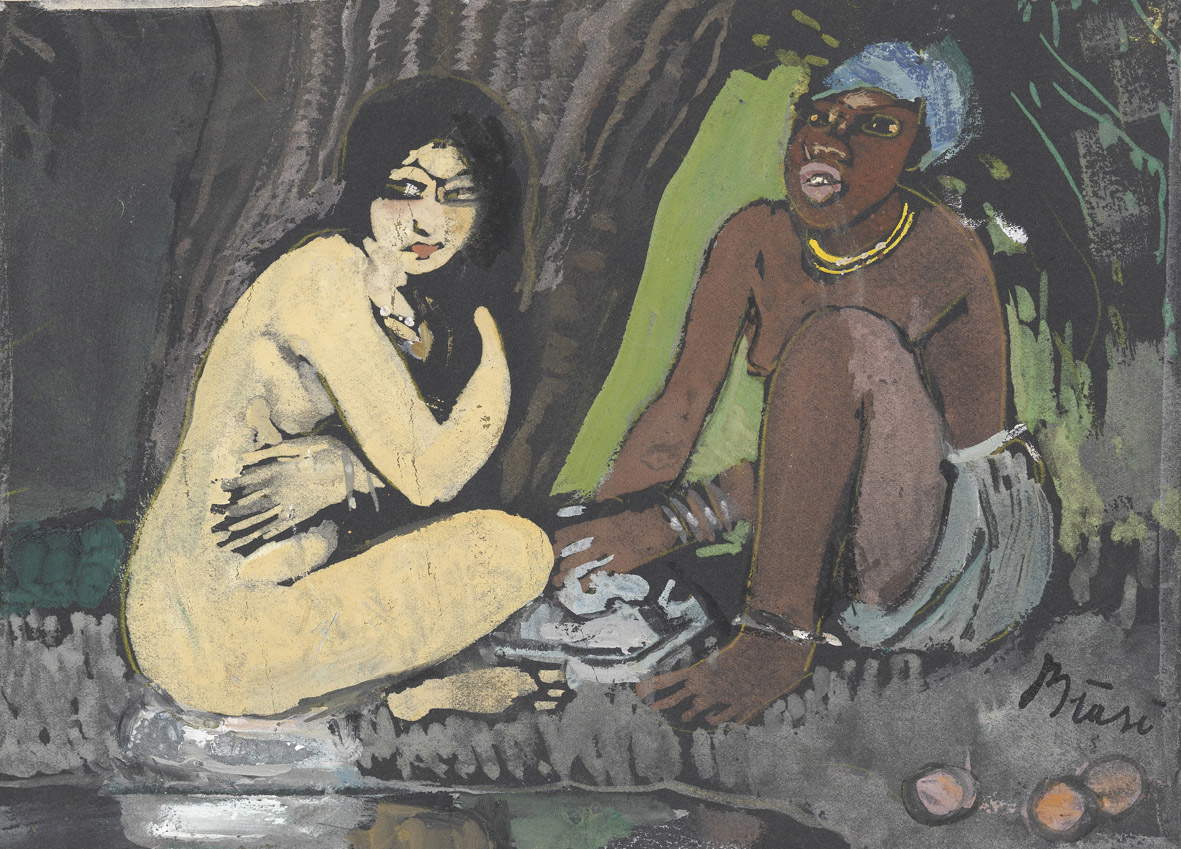

Se posant de manière critique comme une réflexion sur les concepts actuels d’altérité, de primitivisme et leurs répercussions au cœur du débat post-colonial - qui dépasse largement l’histoire de l’art - l’exposition se penche sur les raisons anthropologiques inhérentes à la présence de figures totémiques dans le périmètre circonscrit d’une île et explique dans quelle mesure les maîtres de l’art ont su s’adapter à l’évolution de l’histoire de l’art et de la culture.et explique dans quelle mesure des maîtres de la trempe de Gauguin, Pechstein, Miró, Arp ou Matisse ont, au cours de leurs voyages, retravaillé cette coexistence, projetant leurs propres icônes statuaires dans la dimension absolue du sacré.

Partant de la première “évasion” de Gauguin en Bretagne en 1886, selon une conception de l’île comme lieu idéal, à l’abri des dérives du monde civilisé, l’exposition raconte l’expérience de Jean Arp, qui collectionne les statues de l’île.L’exposition raconte l’expérience de Jean Arp, qui collectionne les statuettes cycladiques, séduit par leur magnétisme concentré dans un poing, et de Max Pechstein qui débarque en 1914 dans l’archipel des Palaos, où il vit au contact des communautés locales de l’île d’Angaur et y représente des visages masculins solennels comme autant de dieux. “J’ai vu les idoles sculptées dans lesquelles une piété tremblante et une crainte révérencielle devant la puissance impénétrable de la nature avaient imprimé l’espoir, la peur et l’effroi devant leur destin inéluctable”. Joan Miró, dans ses notes quotidiennes, évoquait les statues Moai de l’île de Pâques comme une référence puissante pour de nouvelles formes sculpturales, reconnaissant en elles l’incarnation d’un esprit ancestral. Et encore, Alberto Giacometti, qui avait trouvé sa propre île parmi les blocs erratiques de Maloja, faisait de chacun de ses portraits une idole, un gardien du temple, agenouillé devant l’immatériel.

Matteo Meschiari écrit dans son texte du catalogue : “Il s’agit d’essayer de comprendre non pas tant la sociologie, la philosophie et la géopolitique de l’être et de la vie sur l’île, mais comment la géomorphologie Terre-Mer contient en elle-même des fossiles de la pensée mythique, comment la rencontre entre la roche et l’eau est une sorte de champ morphogénétique capable d’engendrer le mythe”. Les stéréotypes conceptuels associés à l’île constituent un filtre obscur : exclusion, séparation, solitude, naufrage, roque, prison, exil, enfermement, ne sont que les plus répandus, mais dès que l’on passe à des cultures océanocentriques comme les Vikings ou les Polynésiens, on s’aperçoit que l’Occident est empêtré dans une géomorphologie qui lui est propre.Occident est empêtré dans un paradigme colonial géocentrique qui privilégie toujours la terre, une vision continentale qui perpétue un modèle géographique hégémonique où la mer est le vide. Pour ceux qui vivent sur la mer, au contraire, l’eau est le centre du monde, ses cartes indiquent les paysages submergés et les mouvements des courants, tandis que les îles, surtout océaniques, sont de petites pauses, des zones de suspension dans l’immensité salée, et que l’archipel est un hyper-objet piqué tenu par le dynamisme des eaux, par la plénitude de la mer".

Une sélection de plus de 70 œuvres comprend des pièces archéologiques provenant des principaux musées archéologiques de Sardaigne, du musée du Menhir de Laconi et des musées de Bretagne, ainsi qu’un prêt exceptionnel du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre à Paris. Par ailleurs, les œuvres des maîtres modernes proviennent d’importantes collections européennes, parmi lesquelles la Galerie nationale de Prague (pour les sculptures en bois de Gauguin), la Galerie d’art moderne de Milan, le Musée départemental Maurice Denis, le Musée de la ville de Locarno, la Fondation Giacometti et les Archives Henri Matisse, ainsi que lesArchives Florence Henri et des collections privées italiennes telles que Diffusione Italia International Group srl et la collection d’estampes Enrico Sesana.

Enfin, un volet consacré à la Sardaigne préhistorique offre un regard approfondi sur le monde de l’idole en terre sarde, articulé autour de quatre grands noyaux thématiques le taureau (symbole masculin associé au culte du pouvoir et de la fertilité), la déesse mère (figure féminine liée à la naissance et à la continuité de la vie), l’“envers” (représentation de l’au-delà et de l’inversion rituelle) et les statues-menhirs anthropomorphes, véritables idoles taillées dans la pierre et destinées à dominer le paysage en tant que présences éternelles.

L’installation, conçue par l’architecte Giovanni Maria Filindeu, organise l’ensemble des œuvres exposées dans une forme spatiale qui rappelle la configuration d’un archipel formé de petits groupes thématiques. L’articulation des éléments, tant au mur qu’au sol, est guidée par l’utilisation délibérée et critique de la couleur et le choix des matériaux. En particulier, le celenit (un agrégat de fibres de bois et de ciment) utilisé pour les socles d’exposition, ainsi que l’utilisation du sable lavé, un liant naturel et évocateur, dont les tons glacés épousent la palette estivale des textures qui dessinent des cartes métaphysiques.

Pour toute information, visitez le site officiel de l’Homme de Nuoro.

|

| Nuoro, le lien entre les îles et leurs simulacres dans une exposition au MAN |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.