Le largage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, lors de la première et unique attaque nucléaire de l’histoire, a entraîné une dévastation sans précédent des deux villes, marquant l’une des pages les plus sombres et les plus décisives de l’histoire moderne. Pour bien comprendre les causes et les conséquences de cette tragédie, il faut d’abord retracer le contexte historique qui l’a engendrée. En 1940, le Japon lance une campagne militaire dans le sud de l’Indochine, alors sous contrôle français, avec l’intention de consolider un réseau de nations asiatiques libérées de l’influence européenne et unies sous sa direction. L’occupation japonaise de l’Asie du Sud-Est a été idéalisée sous le nom de Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. L’occupation de l’Indochine a déclenché une réaction immédiate des États-Unis et des puissances européennes, soucieux de leurs propres intérêts dans la région. Des sanctions économiques sévères ont suivi (notamment un embargo sur le pétrole qui a réduit de 90 % les livraisons directes à Tokyo), plaçant le Japon dans une position de plus en plus critique.

La pression des blocus commerciaux a contribué à la décision du gouvernement japonais de frapper la base navale américaine de Pearl Harbor, une attaque qui a eu lieu le 7 décembre 1941. L’objectif était en fait de paralyser la flotte américaine du Pacifique, afin d’empêcher son intervention dans les plans d’expansion japonais vers les territoires coloniaux anglo-franco-néerlandais d’Asie du Sud-Est. L’attaque marque alors un tournant : le 8 décembre, après des années de neutralité, les États-Unis entrent officiellement en guerre contre le Japon. Au cours des quatre années suivantes, les forces américaines affrontent l’Empire du Japon dans un conflit long et épuisant, entre la Chine et l’archipel du Pacifique.

Malgré une première phase équilibrée, la chute de l’Allemagne nazie change la donne. Le développement secret de l’arme nucléaire dans le cadre du projet Manhattan, mené par les États-Unis avec la collaboration du Royaume-Uni et du Canada, a été décisif. Des scientifiques tels que Robert Oppenheimer, Niels Bohr et Enrico Fermi ont travaillé à la mise au point de la bombe atomique, qui a culminé avec l’essai Trinity dans le désert du Nouveau-Mexique.

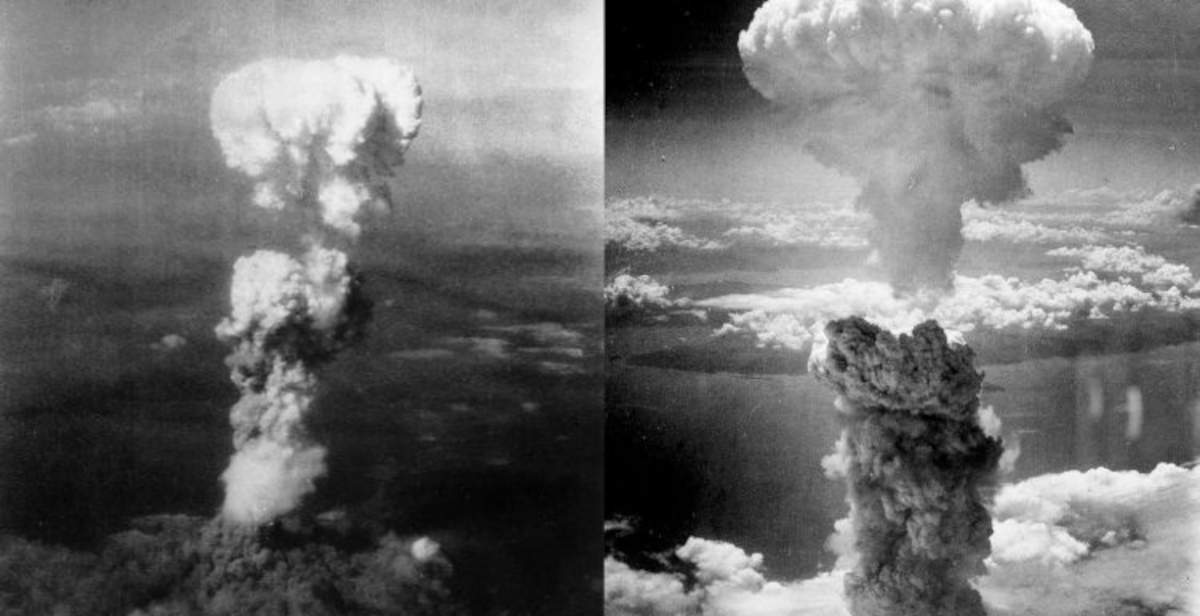

Ainsi, trois semaines après le premier essai, le 6 août 1945 à 8h15, un bombardier américain largue sur la ville d’Hiroshima la première bombe atomique jamais utilisée dans un conflit. L’explosion de la bombe, appelée Little Boy, a provoqué une dévastation immédiate : la ville a été rasée et quelque 80 000 personnes sont mortes sur le coup. Trois jours plus tard, le 9 août, un deuxième engin nucléaire, appelé Fat Man, a frappé Nagasaki. Les deux missions ont fait entre 150 000 et 220 000 victimes directes, et la capitulation du Japon (qui n’a été officialisée que le 2 septembre de la même année) a été annoncée six jours après le largage de la seconde bombe, le 15 août.

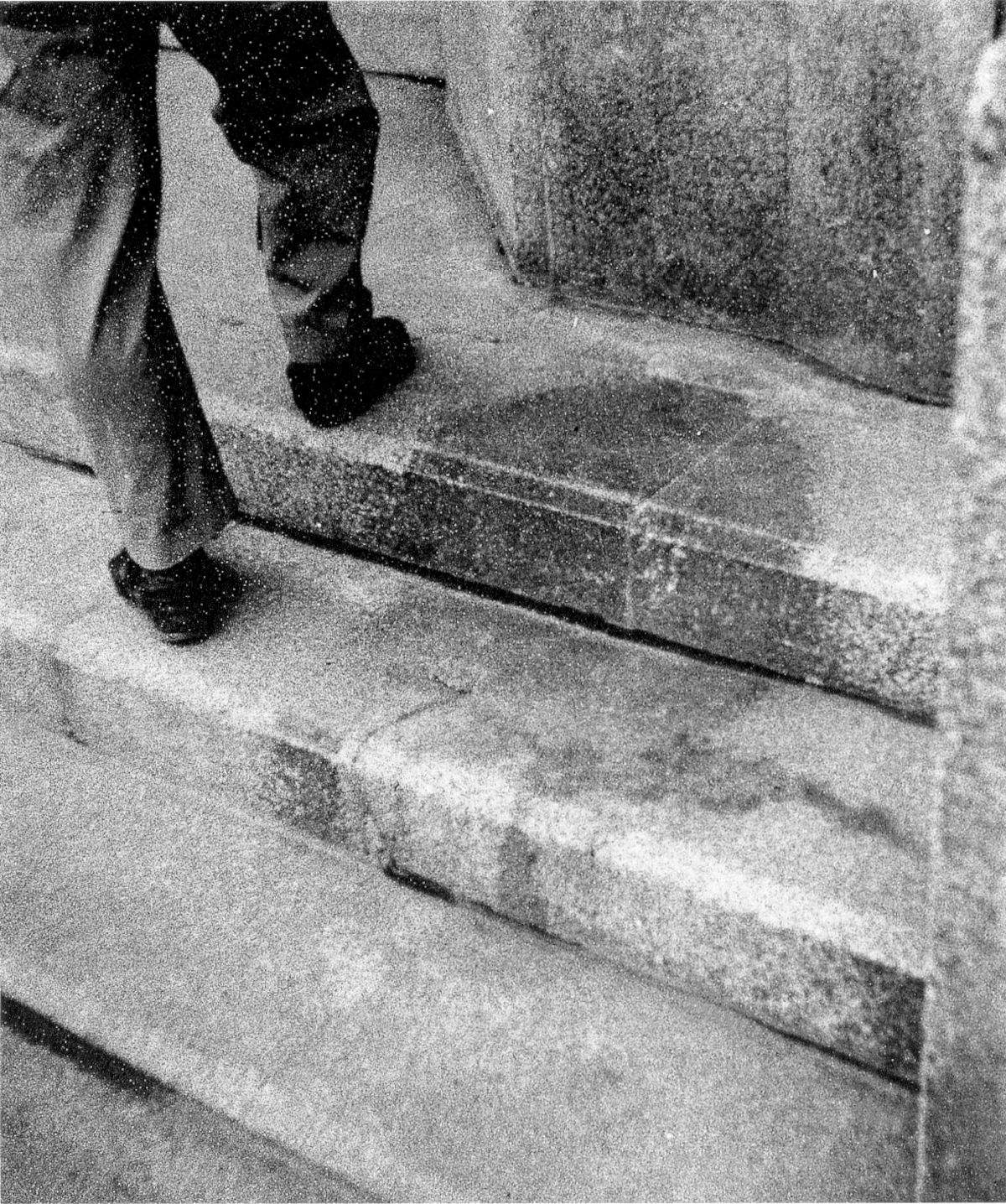

Parmi les témoignages de la catastrophe, certains détails frappent encore aujourd’hui par leur force symbolique. Devant l’entrée de la succursale de la Sumitomo Bank à Hiroshima, des marches en pierre conservent la trace humaine laissée par un corps exposé à la chaleur extrême de la détonation. La surface environnante, complètement blanchie par l’intensité de la chaleur, fait ressortir l’ombre comme l’empreinte d’une mort inéluctable. Il s’agirait d’une personne attendant l’ouverture de la banque, prise dans l’explosion à quelques mètres de l’épicentre. Au fil des ans, plusieurs familles ont espéré reconnaître dans cette silhouette un être cher disparu. À l’intérieur du musée de la paix d’Hiroshima, la trace est ainsi devenue un puissant symbole universel. En fait, l’ombre gravée à l’entrée de la banque n’est pas la seule. Plusieurs autres traces tout aussi dramatiques ont été retrouvées sur les escaliers, les murs et les surfaces urbaines de la ville, où des corps humains ont été instantanément vaporisés par la puissance de l’explosion nucléaire.

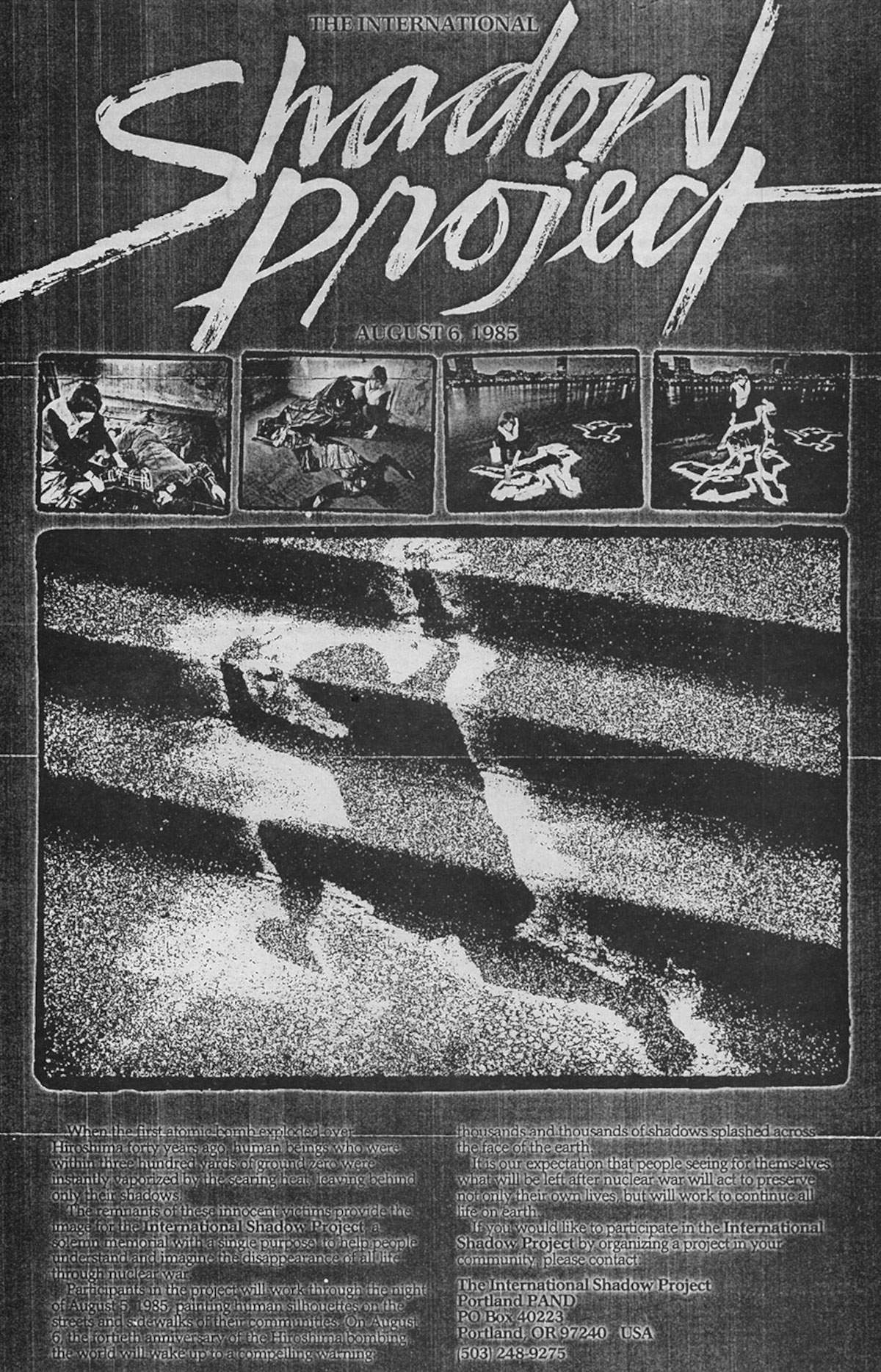

C’est de cette prise de conscience qu’est né l’International Shadow Project, peut-être la plus grande initiative artistique antinucléaire jamais réalisée. Parrainé par Performers and Artists for Nuclear Disarmament (PAND), avec comme co-directeurs Alan Gussow et Donna Grund Slepack et comme coordinateur Andy Robinson, , le projet s’est inspiré des ombres fixées sur les murs et le sol par les êtres humains vaporisés à Hiroshima, à quelque 33 mètres du point d’impact.

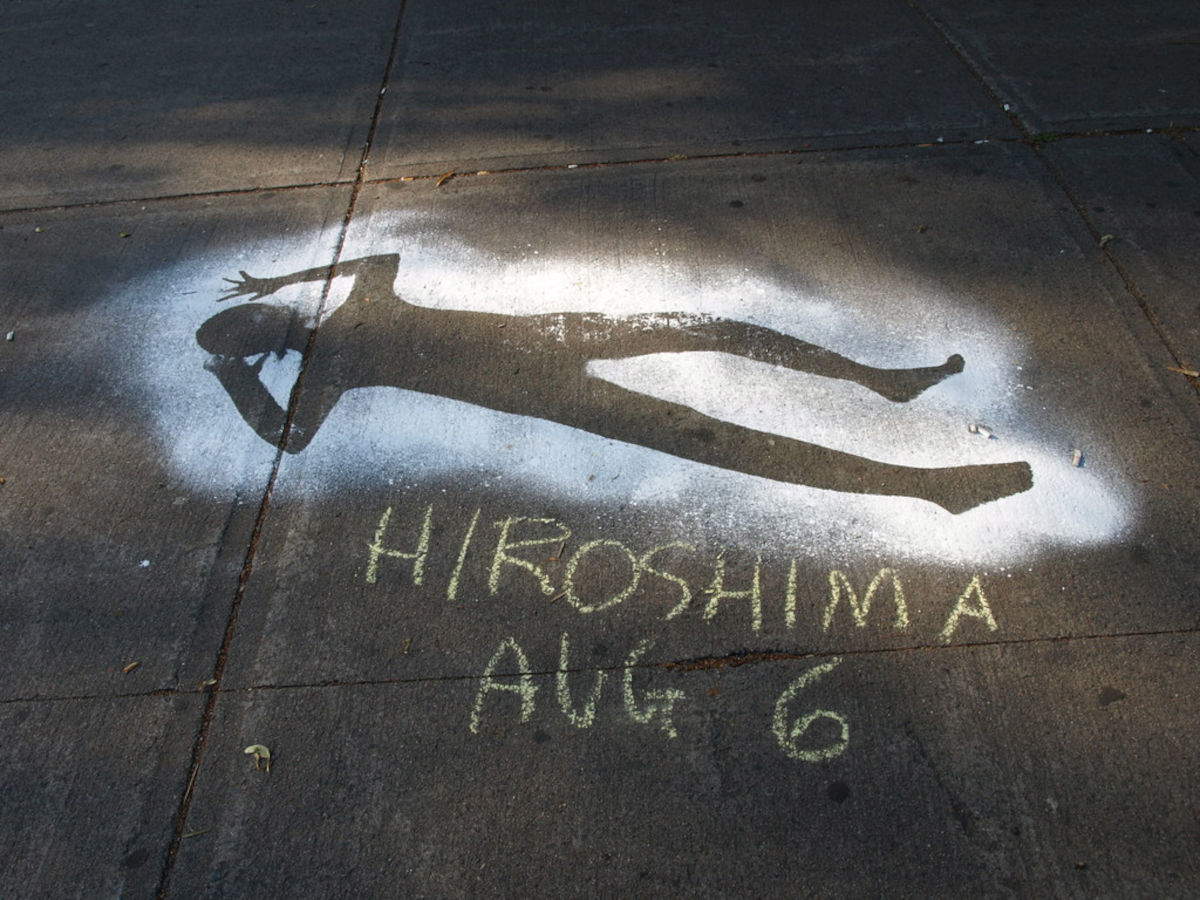

Dans les premiers instants qui ont suivi l’éclair aveuglant provoqué par la bombe sur Hiroshima, les personnes qui se trouvaient à moins de trois cents mètres de l’hypocentre ont été littéralement vaporisées, ne laissant que leurs ombres imprimées sur les marches. Les restes des victimes ont constitué l’image centrale et le thème du projet Shadow, un mémorial solennel dont l’objectif est d’aider à comprendre la perte de vies humaines dans l’abîme d’une guerre nucléaire par le biais d’une œuvre d’art participative de grande envergure. Dans les heures précédant le lever du soleil, le 6 août 1982, certaines zones de Manhattan ont été symboliquement désignées comme l’hypocentre virtuel d’une explosion nucléaire. Dans ces endroits, des artistes et des activistes ont tracé des silhouettes grandeur nature dans les rues et sur les trottoirs. Il s’agissait de figures humaines anonymes, représentées dans des actes quotidiens : des gens qui marchent, s’assoient, aiment, jouent, travaillent, parlent. Des scènes de la vie ordinaire soudain figées en images fantomatiques, dispersées dans la ville encore vivante.

“Chers amis”, écrivent deux membres du groupe Performers and Artists for Nuclear Disarmament (PAND) dans une annonce qui commence à circuler sur le circuit du Mail Art Network en 1985, “le 6 août 1985 marquera le 40e anniversaire du bombardement d’Hiroshima. [...] Pour commémorer le premier holocauste nucléaire, nous organisons un événement mondial, le INTERNATIONAL SHADOW PROJECT, qui aidera les gens à voir les conséquences de la catastrophe nucléaire et à affirmer ses dimensions humaines. Lorsque la première bombe atomique a explosé au-dessus d’Hiroshima en 1945, les êtres humains qui se trouvaient à 33 mètres du point zéro ont été immédiatement vaporisés par la chaleur de l’explosion, ne laissant derrière eux que leur ”ombre“. [...] Avant l’aube du jour d’Hiroshima, le 6 août 1985, nous peindrons des silhouettes d’êtres humains engagés dans diverses activités. Ces ombres non permanentes se trouveront sur les voies publiques et les trottoirs de diverses communautés à travers le monde. Le témoignage silencieux de ces silhouettes humaines anonymes mettra en scène ce qui restera après la guerre nucléaire”.

Ceux qui se sont réveillés ce matin-là ont été confrontés à un paysage urbain altéré, peuplé de présences absentes. Les silhouettes sont apparues comme la preuve d’une vie qui aurait pu être effacée sans témoins. Quelle était donc l’intention du projet ? Montrer aux vivants une vision concrète de la destruction atomique, impossible à observer en temps réel : une scène que personne ne pourrait jamais voir, si elle s’était réellement produite. Le projet représentait donc un défi éthique et imaginatif : rendre l’anéantissement visible, en invitant chacun à se confronter à la possibilité réelle de l’extinction de l’humanité. Ainsi, en peignant des ombres dans les rues du monde, l’art est devenu un acte de mémoire et d’espoir. L’espoir était que, face à ces images, les gens puissent réveiller une conscience commune, comprendre l’ampleur de la menace et agir pour protéger la vie.

À l’occasion du 40e anniversaire de l’attentat, le 6 août 1985, le projet a été étendu à de nombreuses villes. En Italie, l’initiative a vu la participation d’artistes importants tels que Guglielmo Achille Cavellini, Ruggero Maggi, Giacinto Formentini, Katia Camozzi et Enrico Baj, dont l’installation à Villa di Serio lors de la Biennale d’Arte est devenue l’un des moments les plus importants de la commémoration. Baj a réalisé quatre grandes toiles exposées sur un haut pylône dans la cour du collège, tandis qu’en divers points du village, devant l’église, la mairie et les écoles, des silhouettes, des ombres, des figures évanescentes ont été dessinées et déchirées, rappelant les victimes de la bombe atomique. L’événement, coordonné par Maggi et Formentini, a attiré des artistes italiens et internationaux, ainsi que l’école d’art de Villa di Serio. Après l’installation, certains participants se sont allongés sur le sol, évoquant physiquement l’anéantissement d’Hiroshima, tandis qu’un soleil anormal illuminait et réchauffait la simulation collective.

Dans le même temps, des installations similaires ont été mises en place dans 35 États américains, 7 provinces canadiennes et dans des pays tels que la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Australie, la Suède et Munich. Le message était global : se souvenir et sensibiliser. Ce n’est pas un hasard si parmi les promoteurs italiens figurait Enrico Baj, fondateur avec Sergio Dangelo et Gianni Bertini du Mouvement nucléaire, né à Milan en 1951 (leur premier manifeste a été publié l’année suivante et un autre en 1959). Le groupe, en opposition ouverte à l’art géométrique-abstrait (lié cependant à l’art informel), propose une esthétique liée à l’ère atomique, utilisant des techniques automatiques et des matériaux tels que l’eau lourde (terme que Baj attribue à la peinture émaillée et à l’émulsion d’eau distillée qu’il utilise) pour évoquer les paysages dévastés et les menaces de l’époque actuelle. Dans ses œuvres, Baj alterne dénonciation et sarcasme, comme dans la série des officiers militaires déformés, notamment Fuoco! Fuoco! de 1963-64. Cependant, le mouvement nucléaire prend fin au début des années 1960.

Dans les documents de l’artiste John Held Jr. consacrés au Mail Art entre 1947 et 2018, intitulés Shadow Project : a collaboration between the Mail Art Network and peace activists in the contemplation of an uncertain era, l’artiste raconte comment le Shadow Project a également inspiré de nombreuses expositions d’art. Parmi celles-ci, l’initiative promue par Harry Polkinhom, qui a invité Ruggero Maggi à participer à un événement organisé sur le campus Imperial Valley de l’Université d’État de San Diego. Les œuvres déjà exposées au Japon en 1988 ont été présentées à cette occasion, mais aussi de nouvelles œuvres spécialement conçues pour l’événement californien. Dans le texte d’introduction à l’exposition, Polkinhom observe : "Il est important de noter que de nombreuses œuvres liées au projet Shadow combinent des éléments visuels et verbaux, comme pour surmonter les barrières de communication imposées par les différences culturelles, linguistiques et médiatiques. Pourtant, malgré ces complexités, le message qui en ressort est direct : la survie dépend de la capacité à s’accommoder des différences et à les tolérer".

Même Karl Young, commissaire de l’exposition de 1990 à la Woodland Pattern Gallery de Milwaukee (dans l’État du Wisconsin, États-Unis), a noté que de nombreux artistes participants ont élargi le discours à d’autres urgences, telles que la violence domestique, la censure, le sida et le colonialisme, sans se concentrer uniquement sur la menace nucléaire. Quoi qu’il en soit, deux œuvres impressionnantes de Clemente Padin, poète et artiste uruguayen, créées à Montevideo (capitale de l’Uruguay), retraçaient les silhouettes de personnes disparues dans son pays : un deuxième niveau thématique, invitant le public à ne pas limiter le discours sur les armes nucléaires à une vision trop étroite.

Dans une critique de la performance que John Held Jr. a présentée à Phoenix, Arizona, en 1989, le critique Karlen Ruby a écrit : "On peut se demander si ces performances et les activités qui y sont liées laisseront une marque durable. Mais les dizaines de milliers de victimes d’Hiroshima en 1945 n’ont-elles pas déjà laissé une marque indélébile ? Pour ceux qui sont nés après cet événement, la signification est sans équivoque : cela ne doit plus jamais se reproduire. Le projet Shadow de Held, aussi simple soit-il, suscite des émotions profondes et attire l’attention sur des questions fondamentales telles que la survie de l’humanité, le désarmement nucléaire et la paix. Une invitation à la réflexion, aujourd’hui plus que jamais, en ces temps d’incertitude".

En quoi consiste donc l’héritage des événements qui ont conduit à la destruction d’Hiroshima et de Nagasaki ? Dans le traumatisme historique, certes, mais aussi dans la mémoire de l’humanité. Une mémoire qui, au fil du temps, a tenté de se souvenir, de comprendre, de traiter, et ensuite seulement d’agir. Le projet artistique et commémoratif de l’International Shadow Project a cherché à transformer cette mémoire en un avertissement universel et à rendre visible le coût humain de la guerre nucléaire. L’objectif ? Appeler à la responsabilité morale en faveur du désarmement et de la paix. Le Shadow Project a ainsi voulu donner corps à ce que le nucléaire a violemment oblitéré.

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.