Il lancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, colpite il 6 e il 9 agosto 1945 nei primi e unici attacchi nucleari della storia, ha portato nelle due città una devastazione senza precedenti, che ha segnato una delle pagine più oscure e decisive della storia moderna. Per capire appieno le cause e le conseguenze della tragedia, occorre prima ripercorrere il contesto storico che l’ha generata. Nel 1940, il Giappone avviò una campagna militare nel sud dell’Indocina, allora sotto controllo francese, con l’intento di consolidare una rete di nazioni asiatiche affrancate dall’influenza europea e riunite sotto la sua guida. L’iniziativa di occupazione giapponese del sud-est asiatico venne idealizzata con l’espressione Sfera di co-prosperità della Grande Asia Orientale. L’occupazione dell’Indocina scatenò la reazione immediata di Stati Uniti e potenze europee, preoccupate per i propri interessi nella regione. Seguirono dure sanzioni economiche (tra cui un embargo petrolifero che tagliò del 90% le forniture dirette a Tokyo), mettendo il Giappone in una posizione sempre più critica.

La pressione dei blocchi commerciali contribuì alla decisione del governo nipponico di colpire la base navale statunitense di Pearl Harbor, attacco che arrivò il 7 dicembre 1941. L’obiettivo era infatti quello di paralizzare la flotta americana del Pacifico, così da impedire un suo intervento nei piani d’espansione giapponesi verso i territori coloniali anglo-franco-olandesi nel sudest asiatico. A questo punto l’attacco segnò un punto di svolta: l’8 dicembre, dopo anni di neutralità, gli Stati Uniti entrarono ufficialmente in guerra contro il Giappone. Nei quattro anni successivi, le forze americane affrontarono un lungo e logorante conflitto contro l’Impero nipponico, combattendo tra la Cina e l’arcipelago del Pacifico.

Nonostante una prima fase equilibrata, la caduta della Germania nazista modificò gli equilibri. Decisiva però fu la realizzazione, in segreto, dell’arma nucleare nell’ambito del Progetto Manhattan, condotto dagli Stati Uniti con la collaborazione di Regno Unito e Canada. Menti scientifiche come Robert Oppenheimer, Niels Bohr ed Enrico Fermi lavorarono allo sviluppo della bomba atomica, culminato con il test Trinity nel deserto del New Mexico.

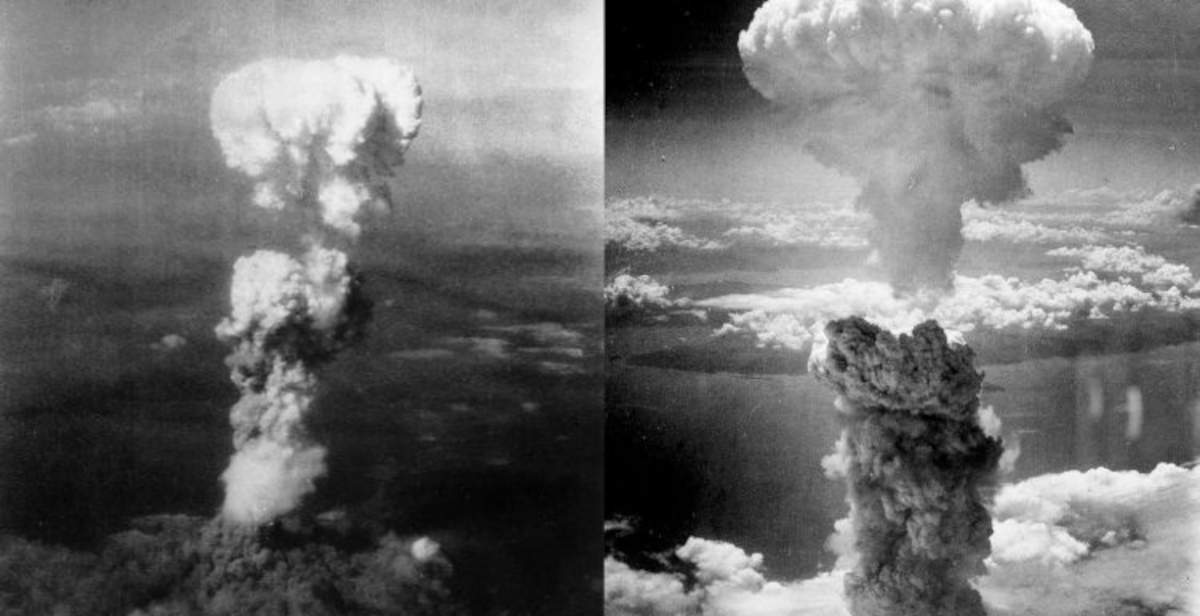

Così, tre settimane dopo il primo test, alle ore 8:15 del mattino del 6 agosto 1945, un bombardiere statunitense sganciò la prima bomba atomica mai utilizzata in un conflitto sulla città di Hiroshima. L’esplosione provocata dalla bomba, chiamata Little Boy, causò una devastazione istantanea: la città fu rasa al suolo e circa 80.000 persone morirono all’istante. Tre giorni dopo, il 9 agosto, un secondo ordigno nucleare, chiamato Fat Man, colpì Nagasaki. Secondo le stime le due missioni provocarono complessivamente tra 150.000 e 220.000 vittime dirette, e la resa del Giappone (pur divenendo ufficiale solo il 2 settembre di quell’anno) fu annunciata sei giorni dopo il lancio della seconda bomba, il 15 agosto.

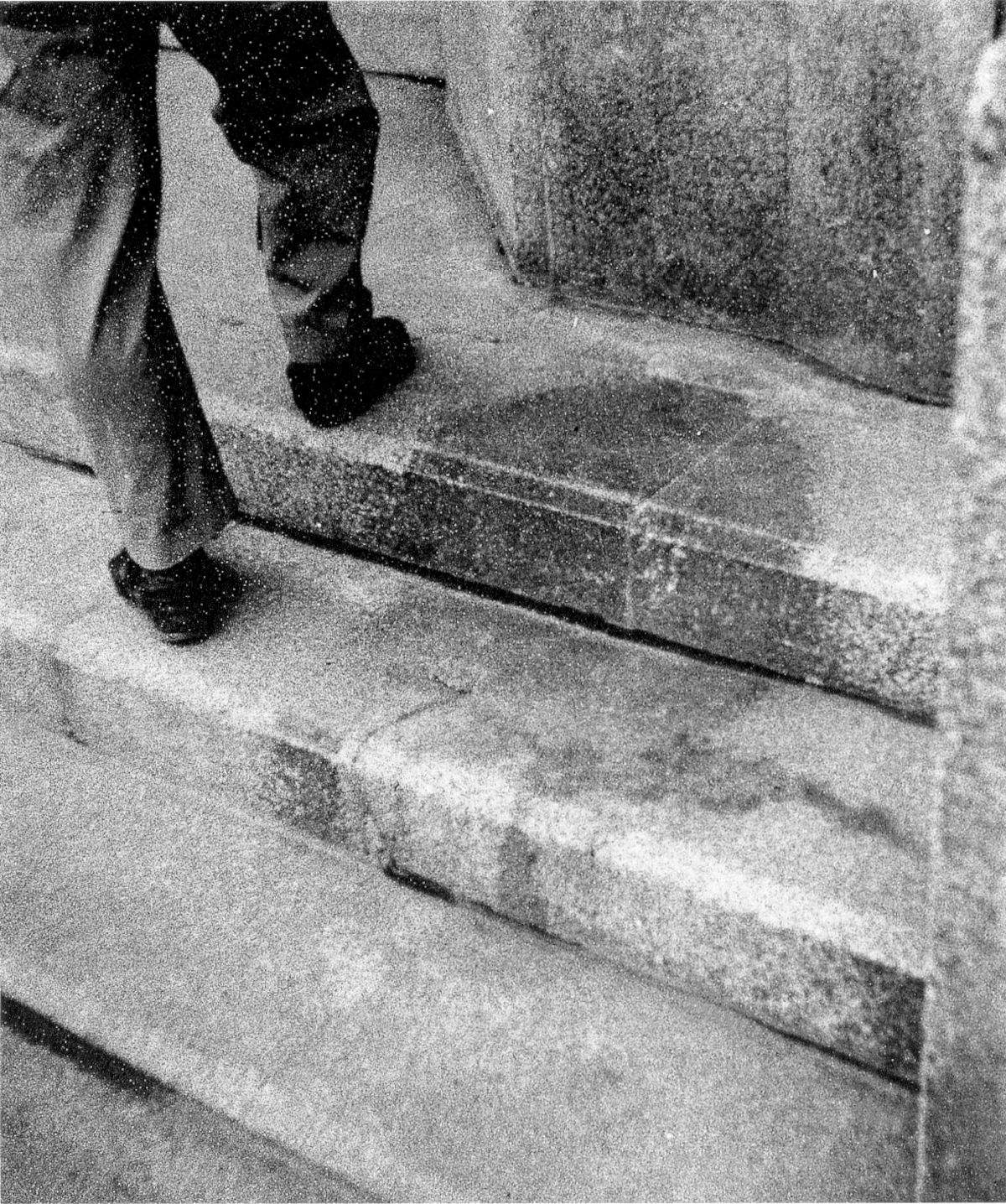

Tra le testimonianze della catastrofe vi sono dettagli che ancora oggi colpiscono per la loro forza simbolica. Davanti all’ingresso della filiale della Banca Sumitomo di Hiroshima, i gradini in pietra conservano la traccia umana lasciata da un corpo esposto al calore estremo della detonazione. La superficie circostante, completamente sbiancata dall’intensità termica, fa risaltare l’ombra come l’impronta della morte ineluttabile. Si ritiene che la figura appartenesse a una persona in attesa dell’apertura della banca, sorpresa dall’esplosione a pochi metri dall’epicentro. Col passare degli anni, diverse famiglie hanno sperato di poter riconoscere in quella silhouette un proprio caro scomparso. All’interno del Museo della Pace di Hiroshima, la traccia è diventata dunque un potente simbolo universale. In realtà, l’ombra impressa all’ingresso della banca non è l’unica. Diverse altre tracce, altrettanto drammatiche, sono state rinvenute su scalinate, muri e superfici urbane della città, dove corpi umani sono stati vaporizzati all’istante dalla potenza dell’esplosione nucleare.

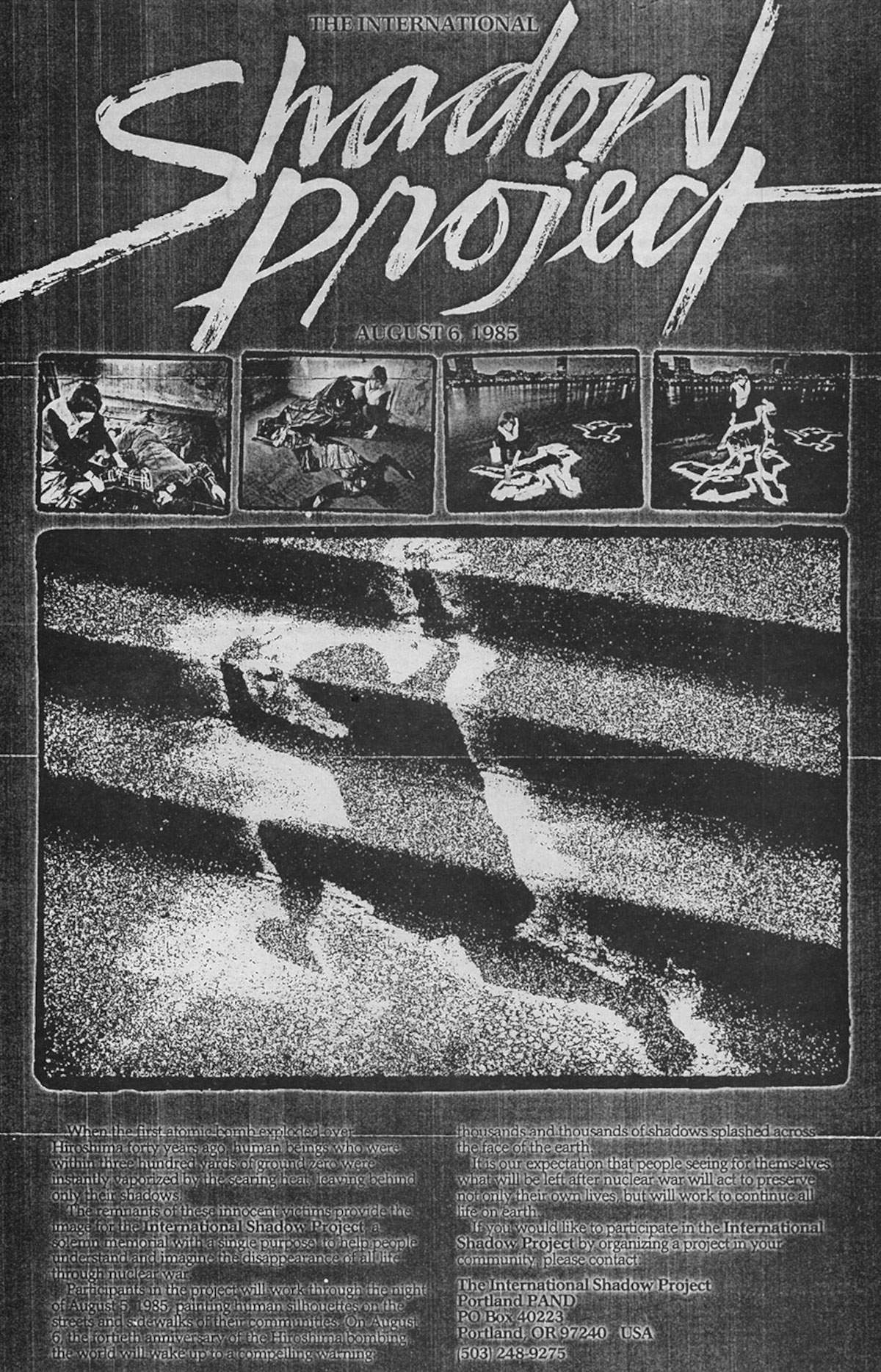

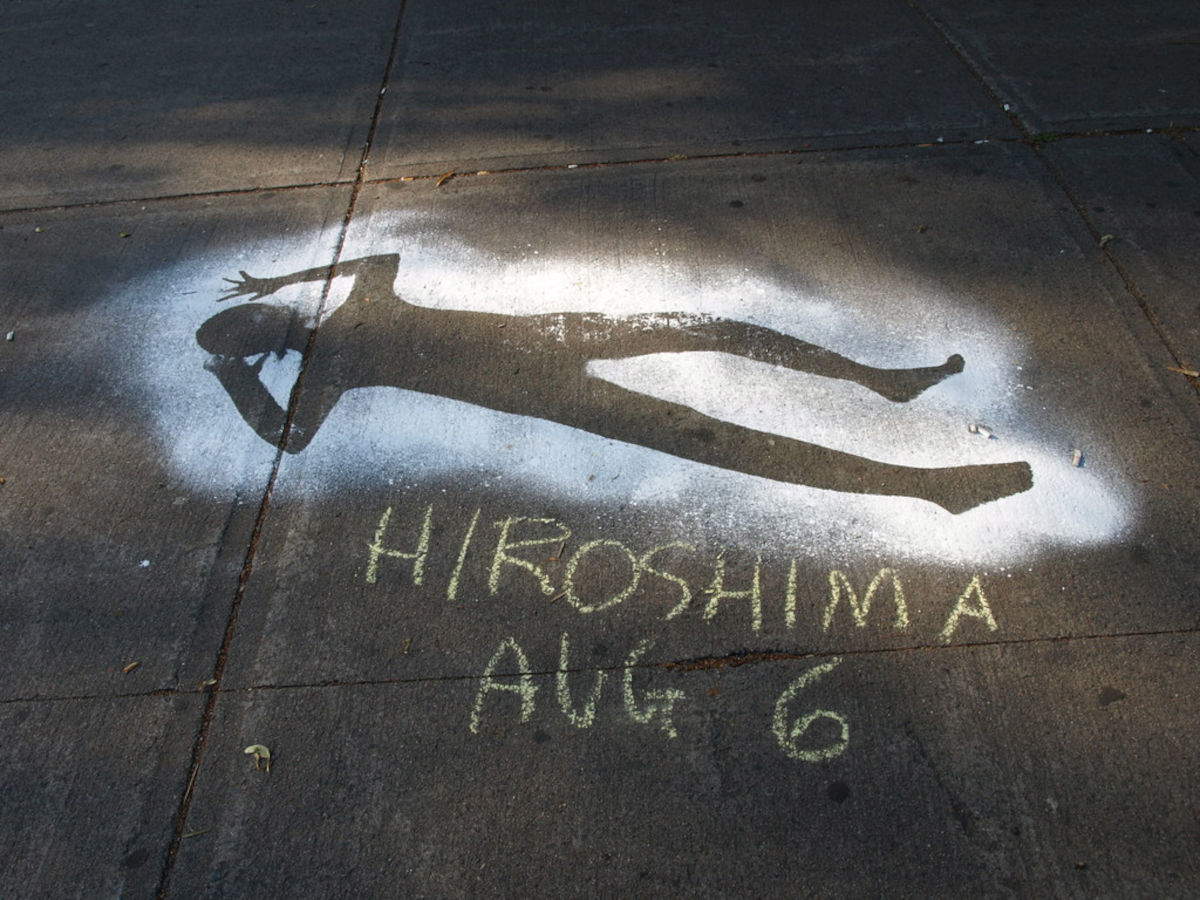

Proprio da quella consapevolezza nacque, l’International Shadow Project, forse la più vasta iniziativa artistica antinucleare mai realizzata. Promosso dal Performers and Artists for Nuclear Disarmament (PAND), con i co-direttori Alan Gussow e Donna Grund Slepack e il coordinatore Andy Robinson, il progetto si ispirava alle ombre fissate sui muri e sul suolo dagli esseri umani vaporizzati a Hiroshima, a circa 33 metri dal punto d’impatto.

Nei primi istanti successivi al lampo accecante provocato dalla bomba su Hiroshima, le persone che si trovavano entro trecento metri dall’ipocentro furono letteralmente vaporizzate, lasciando impressi sui gradini solo i loro contorni d’ombra. I resti delle vittime hanno fornito l’immagine e il tema centrale di Shadow Project, un memoriale solenne con un solo obiettivo: aiutare a comprendere la perdita di vite umane nell’abisso di una guerra nucleare attraverso un’opera d’arte diffusa e partecipata. Nelle ore che precedettero l’alba del 6 agosto 1982, alcune aree di Manhattan furono simbolicamente designate come ipocentro virtuale di un’esplosione nucleare. In quei luoghi, artisti e attivisti tracciarono silhouette a grandezza naturale su strade e marciapiedi. Erano figure anonime e umane, ritratte in atti quotidiani: persone che camminano, siedono, si amano, giocano, lavorano, parlano. Scene di ordinaria esistenza improvvisamente congelate in immagini spettrali, disseminate nella città ancora viva.

“Cari amici”, scrivevano due membri del gruppo Performers and Artists for Nuclear Disarmament (PAND) in un annuncio che nel 1985 cominciò a circolare nel circuito del Mail Art Network, “il 6 agosto 1985 segnerà il 40° anniversario del bombardamento di Hiroshima. [...] Come modo per commemorare il primo olocausto nucleare, stiamo organizzando un evento mondiale, l’INTERNATIONAL SHADOW PROJECT, che aiuterà le persone a a vedere le conseguenze della catastrofe nucleare e ad affermare le sue dimensioni umane. Quando la prima bomba atomica esplose su Hiroshima nel 1945, gli esseri umani che si trovavano a 33 metri dal punto zero furono immediatamente vaporizzati dal calore dell’esplosione, lasciando dietro di sé solo la loro ‘ombra’. [...] Prima dell’alba del giorno di Hiroshima, il 6 agosto 1985, dipingeremo sagome di esseri umani impegnati in varie attività. Queste ombre non permanenti si troveranno su strade e marciapiedi pubblici in varie comunità in tutto il mondo. La testimonianza silenziosa di queste anonime sagome umane drammatizzerà ciò che sarebbe rimasto dopo la guerra nucleare”.

Chi si svegliò quella mattina si trovò di fronte a un paesaggio urbano alterato, popolato da presenze assenti. Le sagome apparivano infatti come prove di una vita che avrebbe potuto essere cancellata senza testimoni. Qual era dunque l’intento del progetto? Indicare ai vivi una visione concreta della distruzione atomica, impossibile da osservare in tempo reale: una scena che nessuno potrebbe mai vedere, se davvero accadesse. Il progetto rappresentava perciò una sfida etica e immaginativa: rendere visibile l’annientamento, invitando ciascuno a confrontarsi con la possibilità reale dell’estinzione umana. Così, dipingendo ombre per le strade del mondo, l’arte divenne atto di memoria e speranza. L’auspicio era che, davanti a quelle immagini, le persone potessero risvegliare la coscienza comune, comprendere l’entità della minaccia e agire per proteggere la vita.

Nel quarantesimo anniversario del bombardamento, il 6 agosto 1985, il progetto si estese poi a numerose città. In Italia, l’iniziativa vide la partecipazione di importanti artisti come Guglielmo Achille Cavellini, Ruggero Maggi, Giacinto Formentini, Katia Camozzi, ed Enrico Baj, la cui installazione a Villa di Serio, in occasione della Biennale d’Arte, divenne uno dei momenti più importanti della commemorazione. Baj realizzò quattro grandi tele esposte su un alto traliccio nel cortile delle scuole medie, mentre in vari punti del paese, davanti alla chiesa, al municipio e alle scuole, vennero tracciate e strappate sagome, ombre, figure evanescenti che richiamavano le vittime dell’atomica. L’evento, coordinato da Maggi e Formentini, attirò artisti italiani e internazionali, insieme alla Scuola d’Arte di Villa di Serio. Dopo l’installazione, alcuni partecipanti si sdraiarono a terra, evocando fisicamente l’annientamento di Hiroshima, mentre un sole anomalo illuminava e scaldava la simulazione collettiva.

Contemporaneamente, in 35 stati degli USA, 7 province canadesi e in nazioni come Francia, Germania, Regno Unito, Australia, Svezia e Monaco, vennero realizzate installazioni simili. Il messaggio era globale: ricordare e sensibilizzare. Non a caso, tra i promotori italiani figurava appunto Enrico Baj, fondatore insieme a Sergio Dangelo e Gianni Bertini del Movimento Nucleare, nato a Milano nel 1951 (il loro primo manifesto fu pubblicato l’anno successivo e un altro nel 1959). Il gruppo, in aperta opposizione all’arte geometrico-astratta (legato però all’arte informale), proponeva infatti un’estetica legata all’era atomica, utilizzando tecniche automatiche e materiali come l’acqua pesante (termine che Baj assegnò alla vernice a smalto e all’emulsione di acqua distillata che usava) per evocare i paesaggi devastati e le minacce del tempo presente. Nelle sue opere, Baj alternava infatti denuncia e sarcasmo, come nella serie degli ufficiali militari deformati, tra cui spicca Fuoco! Fuoco! del 1963-64. Ad ogni modo il Movimento Nucleare si esaurì nei primi anni Sessanta.

Nei documenti dell’artista John Held Jr. dedicati alla Mail Art tra il 1947 e il 2018, intitolati Shadow Project: una collaborazione tra il Mail Art Network e gli attivisti per la pace nella contemplazione di un’era incerta, l’artista racconta come invece Shadow Project abbia ispirato anche numerose esposizioni artistiche. Tra queste, spicca l’iniziativa promossa da Harry Polkinhom, che invitò Ruggero Maggi a partecipare a un evento organizzato presso il campus Imperial Valley della San Diego State University. Per l’occasione vennero presentate le opere già esposte in Giappone nel corso dell’edizione del 1988, ma anche nuovi lavori appositamente concepiti per l’evento californiano. Nel testo introduttivo alla mostra, Polkinhom osservava: “È importante notare come molte delle opere legate a Shadow Project combinino elementi visivi e verbali, quasi a voler superare le barriere comunicative imposte da differenze culturali, linguistiche e mediali. Eppure, nonostante queste complessità, il messaggio che emerge è diretto: la sopravvivenza passa dalla capacità di accogliere e tollerare le differenze”.

Anche Karl Young, curatore della mostra del 1990 alla Woodland Pattern Gallery di Milwaukee (nello Stato del Wisconsin, Stati Uniti), notò come molti artisti partecipanti allargassero il discorso ad altre urgenze, come la violenza domestica, la censura, l’AIDS e il colonialismo, senza concentrarsi unicamente sulla minaccia nucleare. In ogni caso due opere imponenti di Clemente Padin, poeta e artista uruguaiano, realizzate a Montevideo (la capitale dell’Uruguay), tracciavano le sagome delle persone scomparse nel suo Paese: un secondo livello tematico, che invitava il pubblico a non confinare il discorso sulle armi nucleari a una visione troppo limitata.

In una recensione della performance che John Held Jr. presentò a Phoenix, in Arizona, nel 1989, la critica Karlen Ruby scrisse “Ci si chiede se queste performance e le attività collegate lasceranno un segno duraturo. Ma non hanno forse già lasciato un’impronta indelebile le decine di migliaia di vittime di Hiroshima, nel 1945? Per chi è nato dopo quell’evento, il significato è inequivocabile: ciò non deve accadere mai più. Lo Shadow Project di Held, per quanto possa apparire un gesto semplice, solleva emozioni profonde e richiama l’attenzione su temi fondamentali come la sopravvivenza dell’umanità, il disarmo nucleare e la pace. Un invito a riflettere, ora più che mai, in un tempo attraversato dall’incertezza”.

In cosa si riflette perciò l’eredità degli eventi che portarono alla distruzione di Hiroshima e Nagasaki? Sicuramente nel trauma storico, ma anche nella memoria dell’umanità. Una memoria che, attraverso il tempo, ha cercato di ricordare, comprendere, elaborare, e solo dopo ha cercato di agire. Il progetto artistico e commemorativo dell’International Shadow Project ha voluto trasformare quella memoria in un monito universale, e ha reso visibile il costo umano della guerra nucleare. L’obiettivo? Richiamare la responsabilità morale verso il disarmo e la pace. Shadow Project ha voluto dunque dare corpo a ciò che il nucleare ha violentemente cancellato.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.