La photographie entretient une relation étrange avec les valises. Depuis que la nouvelle de la découverte de la fameuse valise mexicaine de Robert Capa a eu un écho mondial, j’ai commencé à remarquer une coïncidence répétée des destins entre certains talents cachés et leurs sacs de voyage. Les découvertes fortuites dans le monde de la photographie sont en effet nombreuses: de l’héritage de Vivian Maier découvert dans une boîte abandonnée aux plaques d’Ernest Joseph Bellocq trouvées et développées par Lee Friedlander, en passant par les archives oubliées de Paolo Di Paolo. Mais au fil du temps, mon attention s’est concentrée, de manière quelque peu fétichiste, sur les seuls événements liés aux valises, parce qu’elles sont les protagonistes d’un certain nombre de redécouvertes objectivement surprenantes.

La plus célèbre d’entre elles est la valise mexicaine de Robert Capa, David Seymour et Gerda Taro, qui, avant sa découverte et pendant longtemps après, était encore inconnue. La valise et ses propriétaires ont eu une vie cinématographique, à tel point que c’est un film(La maleta mexicana de Trisha Ziff, 2011) qui a reconstitué son histoire, qui commence dans les années 1930 dans un Paris en pleine effervescence culturelle où Capa, Seymour et Taro arrivent après avoir fui leurs pays d’origine respectifs: la Hongrie, la Pologne, l’Allemagne. Ils découvrent la photographie et en font leur métier, avec un certain succès. Le plus célèbre des trois est Robert Capa, qui n’était au départ qu’un personnage fictif inventé par le couple Endre Ernő Friedmann et Gerta Pohorylle - qui prendra plus tard le nom de Gerda Taro - pour mieux vendre leurs photos. Lorsqu’une terrible guerre civile éclate en Espagne en 1936, tous trois ont mûri l’idée que la photographie est aussi un instrument d’engagement politique et social: il est urgent de documenter, mais aussi de prendre position en racontant la douleur et la dévastation de la guerre, jusqu’à risquer leur vie pour photographier “d’assez près” les champs de bataille (“si vos photos ne sont pas assez bonnes, c’est que vous n’êtes pas assez près”, disait Robert Capa). Leurs images ont changé à jamais la perception de la guerre et sont considérées à juste titre comme le premier reportage de guerre contemporain. Mais alors qu’ils approchent des champs de bataille, Gerda meurt à seulement 26 ans. Avec elle, Capa perd l’amour de sa vie et la femme avec laquelle il avait travaillé et vécu en totale symbiose au cours de ses dernières années. C’est avec ce deuil, qui le changera à jamais, qu’il retourne à Paris.

Deux ans plus tard, alors que les troupes allemandes avancent vers la ville, il se hâte d’organiser sa fuite vers New York. Mais avant de partir, une tâche vitale l’attend: la mise en sécurité de tout le matériel photographique relatif à la guerre civile espagnole. Il s’agit de pas moins de 126 pellicules et de 4 500 négatifs, lui appartenant, mais aussi à Gerda Taro et à David Seymour. Il le confie à Imre “Csiki” Weiss, son dévoué assistant, et part. Sa liberté est cependant de courte durée: il est emprisonné par les Américains, accusé d’être communiste.

Toutes les archives reposent alors sur les épaules de Csiki. Physiquement sur ses épaules, car il les a minutieusement placées dans un sac à dos prêt à être transporté à vélo jusqu’à Bordeaux. L’objectif est d’embarquer les négatifs sur un bateau à destination du Mexique, mais le jeune homme est conscient des risques qu’il encourt en raison de ses origines juives, c’est pourquoi il confie le sac à dos à un Chilien rencontré en chemin, en lui demandant de remettre les films au consulat de son pays pour garantir leur sécurité. Quelqu’un place alors les négatifs dans trois boîtes en carton, qui sont ensuite soigneusement placées à l’intérieur d’une valise. C’est la première valise de ma quête.

A partir de là, il n’y a plus de témoins pour raconter la suite de l’histoire. Les traces de la valise sont perdues et il ne reste qu’une légende, grâce au fait que ses propriétaires sont devenus légendaires: en 1947, Capa et Seymour fondent, avec Henri Cartier-Bresson, l’agence photographique Magnum (encore aujourd’hui la plus célèbre au monde), et tous deux meurent quelques années plus tard sur le champ de bataille: Robert au Vietnam en 1954, David en 1956, criblé de balles de mitrailleuse alors qu’il documente la crise de Suez.

Il n’y a pas eu de nouvelles traces de la valise jusqu’en 1995, lorsqu’elle a été retrouvée parmi les effets personnels du général Francisco Aguilar Gonzalez, ambassadeur du Mexique en France sous le gouvernement de Vichy, grâce à l’un de ses neveux acquis, Benjamin Tarver. Dans un premier temps, Tarver n’a pas voulu remettre les films à Cornell Capa, le frère de Robert, qui l’avait contacté dès qu’il avait eu connaissance de la découverte. Ce n’est qu’au début de l’année 2007, grâce à l’intervention de Trisha Ziff, qui réalisera un splendide documentaire sur cette histoire, que Tarver se laissera convaincre de l’envoyer à New York, où il est aujourd’hui conservé à l’International Center of Photography. Mais l’histoire ne s’arrête pas là: il faudra encore quelques années pour étudier le contenu de la valise, retrouver Gerda Taro et identifier ses photos parmi celles qui avaient été marquées de la “marque” de Robert Capa. Sur son histoire, Helena Janeczek a écrit La fille au Leica publié chez Guanda avec lequel elle a remporté le prix Strega en 2018.

David Seymour

David Seymour David Seymour

David Seymour David Seymour,

David Seymour, David Seymour

David Seymour David Seymour, Le

David Seymour, Le David Seymour

David Seymour David Seymour,

David Seymour, David Seymour, le

David Seymour, le David Seymour,

David Seymour, David Seymour

David SeymourUne valise, ou peut-être dans ce cas une malle précieuse, recueille depuis des décennies les albums de la princesse Anna Maria Borghese. Née Anna Maria De Ferrari en 1876 à Gênes, elle a hérité de l’une des plus belles propriétés d’Italie (dont le domaine d’Isola del Garda), qu’elle a apportée en dot lorsqu’elle a épousé le prince Scipione Borghese. Lui, député radical au Parlement italien, diplomate, voyageur infatigable et curieux, explorateur et alpiniste, elle, épouse, selon la coutume sociale de l’époque, discrète et réservée. C’est dans les cercles de la haute société européenne qu’il découvre la photographie, grâce notamment à la disponibilité des premiers appareils portables mis sur le marché à la fin du XIXe siècle, qui rendent le nouveau médium accessible même aux non-professionnels.

Bien que les historiens qualifient ses œuvres d’“amateurs”, il est clair qu’elles ne sont pas le fruit du caprice d’une aristocrate à la recherche d’un passe-temps, mais qu’elles traduisent un désir d’enregistrer la réalité qui l’entoure avec l’intention claire de garder une trace de son point de vue. Photographe, donc je suis, dirait un Descartes des temps modernes.

Son histoire a été révélée grâce à un livre précieux: Tale of an Era. Photographies des albums de la princesse Anna Maria Borghese publié par Peliti Associati, le catalogue de l’exposition du même nom qui s’est tenue à Rome en 2011 sous la direction de Maria Francesca Bonetti et Mario Peliti. Les images témoignent véritablement d’une époque d’effervescence, de progrès, mais aussi du désenchantement dans lequel les années 1920 ont été plongées. Depuis son poste d’observation privilégié, la princesse Borghèse témoigne de la vie quotidienne de l’époque, de sa famille et de ses amis - parmi lesquels des personnalités telles que Marguerite de Savoie, reine d’Italie - et des lieux qu’elle a visités aux côtés de son mari. Avec lui, elle voyage en Asie, du golfe Persique au Pacifique, en Syrie, en Mésopotamie et en Perse, puis en Chine, en emportant son appareil photo. Lorsqu’il s’est lancé dans le raid Pékin-Paris en 1907, qu’il a remporté, elle l’a suivi en parcourant le Transsibérien, documentant avec une intelligence curieuse des lieux que les yeux des contemporains ne pouvaient que rarement voir.

Ses photos montrent clairement sa capacité à s’approcher avec aisance d’un nouveau langage, certainement mûri à partir de l’observation des images picturales qui, au tournant des XIXe et XXe siècles, constituaient la référence visuelle des premiers photographes, mais c’est aussi un regard sensible et original: la coupe du cadrage, qui laisse de côté les oripeaux et les distractions, l’équilibre de la lumière et de l’ombre, de la perspective et des points de fuite. Il n’y a jamais de photo au hasard, chaque choix est raffiné.

Les photos les plus marquantes sont celles des grands événements dramatiques qui ont meurtri l’Italie au début du XXe siècle: du tremblement de terre d’Avezzano en 1915 à la Première Guerre mondiale. Ce sont des photos courageuses, non censurées par les réflexions qui seront faites dans les années à venir sur la représentation de la souffrance, qui tiennent l’équilibre entre la volonté de témoigner d’une réalité douloureusement obscure et l’inconscience du pouvoir de certaines images.

Mais pourquoi tant de photos finissent-elles dans des malles ou des valises ? À bien y réfléchir, avant la naissance de la célèbre ligne de meubles suédoise et de son rayon “maison rangée”, rempli de boîtes de toutes tailles et de tous matériaux, les valises étaient une solution très pratique pour organiser l’espace: grandes, spacieuses, avec des poignées pratiques qui les rendaient faciles à transporter. Il est également vrai que les valises portent un fort symbole d’espoir, le sentiment de confier un trésor d’images - témoignage concret de l’histoire privée et universelle - à un avenir qui peut prendre des directions imprévisibles, loin de la vie du photographe. Après tout, n’est-ce pas là le sens même de la photographie: arrêter un instant pour le transmettre à des yeux inconnus ?

Tel était peut-être le rêve de Giulia Niccolai, écrivain, poète et essayiste, lorsqu’elle a emballé ses photos - cela va sans dire - dans trois valises pour “commencer une autre de ses nombreuses, généreuses, heureuses et imprévisibles vies”, comme le raconte le livre Un intenso sentimento di stupore (Un sentiment intense de stupéfaction ) édité par Silvia Mazzucchelli, avec une postface de Marco Belpoliti, qui vient d’être publié chez Einaudi. Ce n’est pas seulement un livre photographique, mais une rencontre magique d’images et de mots que Giulia Niccolai a confiée à Silvia Mazzucchielli, avec laquelle elle a décidé en 2019, deux ans seulement avant sa mort, de récupérer ses archives photographiques après plus de quarante ans d’abandon.

Et peut-être que dans son cas, le choix des valises comme gardiennes de son œuvre est aussi consciemment symbolique, car les voyages étaient un aspect central de son activité photographique: d’abord en Italie, où elle a travaillé à partir de 1958 sur commande pour une série de volumes intitulée Borghi e città d’Italia (villages et villes d’Italie), puis en Amérique, la patrie de sa mère, où elle s’est rendue en 1954 en tant que jeune photographe amateur et où elle est revenue en 1960 en tant que photojournaliste pour couvrir la campagne électorale de John Fitzgerald Kennedy. Il s’agit de documents historiques puissants, dont le sens se multiplie lorsqu’ils rencontrent les mots de Giulia, qui les revoit des années plus tard, plus désabusée, mais aussi plus mûre, ayant laissé derrière elle tant d’événements, y compris la décision tragique d’arrêter définitivement la photographie lorsque l’un de ses reportages a été complètement manipulé par le journal qui l’avait commandité. “La photographie fonctionne comme des pierres d’achoppement: elle vous oblige à faire des rencontres avec ce qui a été, même si vous, le témoin, l’avez supprimé ou essayé de le faire”, explique Silvia Mazzucchielli, qui reconstruit l’histoire d’une époque qui a été extrêmement vivante pour les Italiens.Elle sait aussi confier à ses lecteurs l’histoire personnelle de Giulia Niccolai avec la douceur d’une amie et un profond sentiment de responsabilité pour l’important héritage de témoignages historiques qu’elle a dû gérer.

Giulia Niccolai,

Giulia Niccolai, Giulia Niccolai

Giulia Niccolai Giulia Niccolai,

Giulia Niccolai, Giulia Niccolai,

Giulia Niccolai, Giulia Niccolai,

Giulia Niccolai, Giulia Niccolai,

Giulia Niccolai, Giulia Niccolai,

Giulia Niccolai,Pourquoi les découvertes se sont-elles multipliées au cours des dernières décennies? Ce n’est pas seulement la chance, qui a son importance, mais la conséquence, si ce n’est d’une recherche ciblée, certainement d’un changement radical des canons de l’attention. Notre époque a ouvert la porte à de nouveaux points de vue, donnant de l’espace à des mondes moins ou jamais représentés. Ce n’est pas un hasard si de nombreuses redécouvertes ont concerné les femmes, ou en général des zones de l’humanité qui étaient jusqu’alors exclues de la vue (les images de Casa Susanna, dont Finestre sull’Arte a parlé ici, en sont un merveilleux exemple). Mais il ne s’agit pas seulement d’une question de genre: l’incitation à une plus grande inclusion culturelle nous oblige à relire le passé avec des critères d’analyse plus larges, qui retracent le récit selon le point de vue de tous les protagonistes. Y a-t-il alors une raison éthique ? Je pense qu’il y a aussi une nécessité pratique: nous avons entrevu une variété de récits possibles et un panorama infini de contenus à développer. Et à l’ère des créateurs, le contenu est fondamental, donc si les repères offerts par le présent ne suffisent pas, la recherche se déplace vers le passé. Ce nouvel intérêt touche tous les domaines de la culture, mais la photographie en particulier parce qu’elle est le langage le plus facile à comprendre, et parce qu’elle admet aussi - grâce au sevrage que les médias sociaux ont accompli - les non-professionnels et multiplie donc le potentiel “redécouvert” à pas de géant.

Un chapitre si riche qu’il mériterait un espace à part entière est celui des redécouvertes “à la Vivian Maier”. Les protagonistes sont toujours des gens ordinaires, éventuellement des femmes, dont l’œuvre n’a pas été particulièrement aventureuse, qui n’ont jamais manifesté un enthousiasme pour l’art tel que leur famille ou leurs amis doutent qu’ils soient en présence d’un génie caché. Tous ont eu une production photographique prolifique, conservée avec un soin méticuleux, tout en laissant une partie des négatifs non développés, et ont gardé une discrétion irréprochable qui leur a permis de ne pas être découverts jusqu’à un âge avancé, voire au-delà. Les originaux ont fait couler beaucoup d’encre, tandis que parmi les “répliques”, j’ai choisi de ne raconter avec une cohérence rigoureuse que celles dont les photos ont été découvertes dans des sacs de voyage.

Deux valises abritent l’œuvre de Peggy Kleiber: 15 000 photographies prises entre la fin des années 1950 et les années 1990. Kleiber est née en 1940 à Moutier, en Suisse, dans une famille qui lui a transmis une curiosité pour la culture et le savoir. Entre la poésie, la musique et la littérature, elle préfère alors la photographie comme moyen d’expression, et décide bientôt de la poursuivre en suivant les cours de la Hamburger Fotoschule en 1961. Si son Leica M3 l’accompagne désormais dans ses voyages, ses rituels familiaux et ses anniversaires, elle ne sera jamais photographe professionnelle, devenant plutôt enseignante. Pourtant, dans ses photographies, on peut facilement discerner les traits d’un projet uniforme qui l’accompagne tout au long de sa vie et qui centre sa recherche au point de rencontre de l’histoire privée et de l’histoire collective.

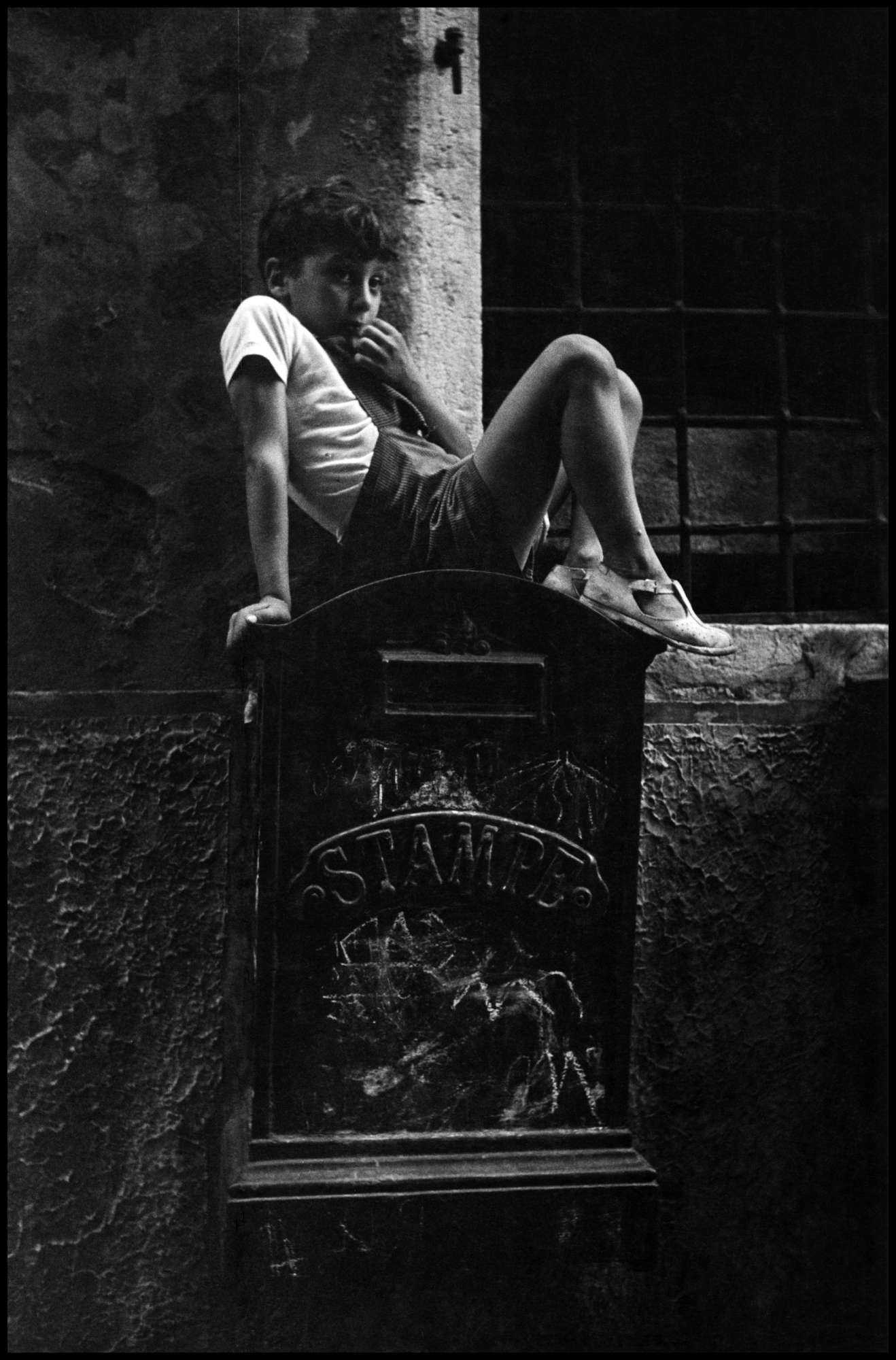

C’est un regard discret, qui a su capter des moments de la vie privée et sociale avec une curiosité jamais intrusive, et qui, en plus de cinquante ans, a documenté un monde en pleine transformation, avec une attention particulière pour l’Italie, qu’elle considère comme sa patrie d’élection, entre Rome, l’Ombrie, la Toscane, jusqu’à son arrivée en Sicile, où elle a rencontré Danilo Dolci, dont elle a fait le portrait dans des images précieuses et inédites pendant les “grèves du contraire”.

Après sa mort en 2015, la famille a redécouvert ce patrimoine et a décidé de le valoriser et de le rendre public, notamment avec une exposition intitulée Peggy Kleiber. All the Days of Life (photographies 1959-1992) qui se tiendra au Museo di Roma in Trastevere en 2023, sous le commissariat d’Arianna Catania et de Lorenzo Pallini.

Peggy

Peggy Peggy

Peggy Peggy Kleiber,

Peggy Kleiber, Peggy Kleiber,

Peggy Kleiber, Peggy Kleiber,

Peggy Kleiber, Peggy Kleiber, Rome

Peggy Kleiber, RomeLa redécouverte de Masha Ivashintsova a été plus flagrante. En 2017, près de 20 ans après sa mort, sa famille a lancé une campagne de promotion dans laquelle elle était ouvertement désignée comme la “Vivian Maier russe”, et qui comprenait une vidéo racontant la découverte fortuite d’une valise remplie de ses anciens films non imprimés. Bien que les coïncidences flagrantes avec l’histoire de Maier semblent être un médiocre gadget marketing, ses photos sont parvenues jusqu’à l’International Center of Photography de New York, qui lui a consacré une exposition en 2018, la classant parmi les “photographes de rue”.

Son regard n’est certainement pas comparable à l’originalité de Vivian Maier, mais l’ensemble du corpus photographique documente une époque importante de l’histoire récente: la vie quotidienne à Saint-Pétersbourg, puis à Leningrad, entre 1966 et 1999, à l’apogée de la guerre froide. Ces années-là, les photographes n’étaient pas très appréciés, à l’exception de ceux qui étaient au service des autorités ; leur matériel et leurs photos pouvaient facilement être confisqués et ils étaient arrêtés. Cependant, Masha Ivashintsova faisait partie du mouvement culturel clandestin qui tentait de maintenir vivante une vision du pays différente de celle de la propagande soviétique officielle, ce qui lui valut d’être marginalisée et enfermée dans un hôpital psychiatrique. Ses photos ont été oubliées pendant longtemps, ce qui explique peut-être pourquoi elles ont survécu aux grands changements de l’histoire ultérieure.

Je suis sûre qu’après cette lecture, beaucoup se seront enfin décidés à ranger la cave: qui sait, peut-être qu’une valise pleine de photos en sortira, mais même si ce n’était qu’une boîte, ce serait une belle découverte. Feuilleter de vieux albums est une activité très amusante: essayer de reconnaître des parents sur les photos, sourire devant des vêtements ou des coupes de cheveux qui ne sont plus à la mode, rechercher des détails que personne n’avait remarqués auparavant. Mais je crois aussi que le moment est venu de regarder d’un œil nouveau ce que les photos de famille peuvent nous révéler sur l’histoire de notre passé récent. J’ai exhumé un album entier d’images d’un somptueux enterrement du début du XXe siècle, révélant une culture de la mort que nous avons perdue au fil du temps. Mais il peut s’agir de selfies ante litteram, de photos d’un voyage, d’une soirée entre amis. Je vous invite à faire cet effort: ne vous arrêtez pas au contenu, mais essayez de vous imaginer à la place de celui qui a pris la photo: qu’a-t-il choisi, qu’a-t-il laissé de côté, qu’a-t-il voulu garder en mémoire ?

Si vous ne trouvez pas un nouveau Maier ou les archives secrètes d’une Gerda Taro, vous pouvez certainement découvrir et en apprendre davantage sur la manière dont ceux qui vous ont précédés ont regardé le monde.

L'auteur de cet article: Silvia De Felice

Da venti anni si occupa di produzione di contenuti televisivi per Rai in ambito culturale e ha ideato Art Night, programma di documentari d'arte di Rai 5. L'arte e la cultura in tutte le sue forme la appassionano, ma tra le pagine di Finestre sull'Arte può confessare il suo debole per la fotografia.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.