La fotografia ha un rapporto bizzarro con le valigie. Da quando la notizia del ritrovamento della famosa valigia messicana di Robert Capa ebbe una eco mondiale, ho cominciato a notare una ripetuta coincidenza di destini tra alcuni talenti nascosti e le loro borse da viaggio. I ritrovamenti fortuiti nel mondo della fotografia sono davvero molti: dall’eredità di Vivian Maier scoperta in un box abbandonato, alle lastre di Ernest Joseph Bellocq ritrovate e sviluppate da Lee Friedlander, all’archivio dimenticato di Paolo Di Paolo. Ma la mia attenzione nel tempo si è concentrata in modo un po’ feticista solo sulle vicende che avevano a che fare con valigie, perché sono protagoniste di uno numero di riscoperte nel oggettivamente sorprendente.

La più famosa è, appunto, la valigia messicana di Robert Capa, David Seymour e Gerda Taro, che prima del ritrovamento, e a lungo anche dopo, era ancora una sconosciuta. La valigia e i suoi proprietari hanno avuto una vita da film, tanto che fu proprio un film (La maleta mexicana di Trisha Ziff, 2011) a ricostruire la sua storia, che inizia negli anni Trenta del Novecento in una Parigi nel pieno del suo fermento culturale dove Capa, Seymour e Taro sono arrivati dopo essere fuggiti dai loro rispettivi Paesi di origine: l’Ungheria, la Polonia, la Germania. Scoprono la fotografia e ne fanno un mestiere, fino ad arrivare ad avere un certo successo. Il più famoso dei tre è Robert Capa, che nasce come personaggio immaginario inventato dalla coppia Endre Ernő Friedmann e Gerta Pohorylle – che poi assumerà il nome di Gerda Taro – per vendere meglio le loro foto, e che poi diventerà definitivamente il nome d’arte di Friedmann. Quando nel 1936 in Spagna scoppia una tremenda guerra civile, i tre hanno ormai maturato l’idea che la fotografia sia anche uno strumento di impegno politico e sociale: è urgente documentare, ma anche prendere posizione raccontando il dolore e la devastazione della guerra, fino anche a rischiare la vita per scattare “abbastanza vicino” i campi di battaglia (“se le vostre foto non sono abbastanza buone, non siete abbastanza vicino”, diceva Robert Capa). Le loro immagini cambiano per sempre la percezione della guerra, e sono considerate a pieno titolo i primi reportage di guerra contemporanei. Ma proprio avvicinandosi ai campi di battaglia, Gerda muore a soli 26 anni. Con lei Capa perde l’amore della sua vita e la donna con cui ha lavorato e vissuto in completa simbiosi negli ultimi anni. Con questo dolore, che lo cambierà per sempre, torna a Parigi.

Due anni dopo, con l’avanzare delle truppe tedesche verso la città, si trova a dover organizzare in tutta fretta la sua fuga verso New York. Tuttavia, prima di partire, c’è un compito di vitale importanza che richiede la sua attenzione: la messa in sicurezza di tutto il materiale fotografico relativo alla Guerra Civile Spagnola. Si tratta di ben 126 rullini e 4.500 negativi, appartenenti non solo a lui, ma anche a Gerda Taro e David Seymour. Lo affida a Imre “Csiki” Weiss, suo devoto assistente, e parte. La sua libertà è, tuttavia, di breve durata: viene imprigionato dagli americani, accusato di essere comunista.

Dunque, l’intero archivio è sulle spalle di Csiki. “Fisicamente” sulle spalle, perché lo ha sistemato scrupolosamente in uno zaino pronto per essere trasportato in bicicletta fino a Bordeaux. L’obiettivo è imbarcare i negativi su una nave diretta verso il Messico, ma il giovane è consapevole dei rischi che corre a causa delle sue origini ebraiche, motivo per cui affida lo zaino a un cileno incontrato lungo la strada, chiedendogli di consegnare i rullini al consolato del suo Paese, per garantirne la sicurezza. Successivamente qualcuno colloca i negativi in tre scatole di cartone, che vengono poi riposte con attenzione all’interno di una valigia. Eccola, la prima valigia di questa mia ricerca.

Da questo punto in poi non ci sono più testimoni che possano raccontare il seguito della storia. Le tracce della valigia si perdono e resta soltanto una leggenda, complice il fatto che leggendari diventano i suoi proprietari: Capa e Seymour nel 1947 fondano, insieme ad Henri Cartier-Bresson, l’agenzia fotografica Magnum (ancora oggi la più famosa al mondo), ed entrambi muoiono pochi anni dopo sul campo di battaglia: Robert in Vietnam nel 1954, David nel 1956, crivellato dai colpi di una mitragliatrice mentre documentava la Crisi di Suez.

Della valigia non ci sono nuove tracce fino al 1995, quando viene rinvenuta tra gli effetti personali del generale Francisco Aguilar Gonzalez, ambasciatore messicano in Francia durante il governo di Vichy, grazie ad un suo nipote acquisito, Benjamin Tarver. Inizialmente, Tarver non vuole consegnare i rullini a Cornell Capa, fratello di Robert, che lo aveva contattato appena appreso del ritrovamento. Solo agli inizi del 2007, per intercessione di Trisha Ziff, che su questa storia realizzerà il suo splendido documentario, Tarver si convince ad inviarla a New York, dove ora è conservata presso l’International Center of Photography. La storia non finisce qui però: ci vorrà ancora qualche anno per studiare il contenuto della valigia, riscoprire Gerda Taro e identificare le sue foto tra quelle che erano state segnate con il “marchio” Robert Capa. Sulla sua storia, Helena Janeczek ha scritto La ragazza con a Leica edito da Guanda con cui ha vinto il Premio Strega nel 2018.

Ancora una valigia, o forse in questo caso un prezioso baule, raccoglie per decenni gli album della principessa Anna Maria Borghese. Nata Anna Maria De Ferrari nel 1876 a Genova, eredita uno dei patrimoni più cospicui d’Italia (che comprendeva la proprietà dell’Isola del Garda) che porta in dote al matrimonio con il principe Scipione Borghese. Lui fu deputato radicale nel Parlamento italiano, diplomatico, instancabile e curioso viaggiatore, esploratore ed alpinista; lei moglie, com’era nelle abitudini sociali dell’epoca, discreta e riservata. Negli ambienti dell’alta società europea scopre la fotografia, grazie anche alla disponibilità delle prime macchine portatili messe in commercio alla fine dell’Ottocento che resero accessibile il nuovo mezzo anche ai non professionisti.

Sebbene gli storici classifichino le sue opere come “amatoriali”, appare chiaramente che non sono il capriccio di un’aristocratica in cerca di un hobby, ma trasmettono la volontà di registrare la realtà che la circonda con l’intento chiaro di tenere traccia del suo punto di vista. Fotografo, dunque sono, direbbe un Cartesio dei nostri giorni.

La sua storia è emersa grazie ad un prezioso libro: Racconto di un’epoca. Fotografie dagli album della principessa Anna Maria Borghese edito da Peliti Associati, catalogo della omonima mostra che si è tenuta a Roma nel 2011 curata da Maria Francesca Bonetti e Mario Peliti. Le immagini raccontano davvero un’epoca di fermento, di progresso, ma anche il disincanto di cui sono intrisi gli anni Venti del Novecento. Dal suo punto di vista privilegiato, la principessa Borghese registra la vita quotidiana dell’epoca, la sua famiglia e i suoi amici – che contavano personaggi come Margherita di Savoia Regina d’Italia – e i luoghi visitati a fianco al marito. Con lui viaggia in Asia dal Golfo Persico al Pacifico, in Siria, Mesopotamia e Persia, e poi anche in Cina portando con sé la sua macchina fotografica. Quando poi lui affronta l’impresa del raid Pechino-Parigi nel 1907, che vince, lei lo segue percorrendo in treno la Transiberiana, documentando con curiosa intelligenza luoghi che gli occhi dei contemporanei raramente potevano vedere.

Dalle sue foto è chiara la capacità di relazionarsi con disinvoltura con un linguaggio nuovo, certo maturato dall’osservazione di quelle immagini pittoriche che a cavallo tra Ottocento e Novecento sono state il riferimento visivo dei primi fotografi, ma è uno sguardo anche sensibile e originale: il taglio dell’inquadratura, che lascia fuori orpelli e distrazioni, l’equilibrio di luci ed ombre, di prospettive e punti di fuga. Non c’è mai una foto casuale, ogni scelta è raffinata.

Le foto che colpiscono di più sono quelle dei grandi drammatici avvenimenti che ferirono l’Italia nei primi del Novecento: dal terremoto di Avezzano nel 1915 alla Prima Guerra Mondiale che la vide impegnata a supporto dei servizi infermieristici. Sono foto coraggiose, non censurate dalle riflessioni che negli anni a venire sarebbero state fatte sulla rappresentazione della sofferenza, che si tengono in equilibrio tra la determinazione di testimoniare una realtà dolorosamente oscena, e l’inconsapevolezza del potere che certe immagini portano con sé.

Ma perché così tante foto finiscono in bauli o valigie? A pensarci bene prima della nascita della famosa linea di mobili svedese e del suo reparto “casaordine”, ricco di scatole di ogni misura e materiale, le valigie erano una soluzione molto pratica per l’organizzazione degli spazi: ampie, capienti, dotate di comodi manici che le rendevano facili da trasportare. È vero anche che le valigie portano con sé un forte simbolo di speranza, il senso di affidare un tesoro di immagini – concrete testimonianze della storia privata ed universale – ad un futuro che può avere direzioni imprevedibili, lontano dalla vita dello stesso fotografo. Del resto, non è questo il senso stesso della fotografia: fermare un istante per trasmetterlo ad occhi sconosciuti?

Potrebbe essere stato questo il sogno di Giulia Niccolai, scrittrice, poetessa, saggista, quando chiuse le sue foto – neanche a dirlo – in tre valigie per “iniziare un’altra delle sue molte, generose, felici, imprevedibili vite”, come racconta il libro Un intenso sentimento di stupore curato da Silvia Mazzucchelli, con postfazione di Marco Belpoliti, appena pubblicato da Einaudi. Non è solo un libro fotografico, ma un magico incontro di immagini e parole che Giulia Niccolai ha affidato a Silvia Mazzucchielli, con la quale nel 2019, solo due anni prima della sua morte, decise di recuperare il suo archivio fotografico dopo oltre quaranta anni di abbandono.

E forse nel suo caso la scelta delle valigie come custodi della sua opera è anche consapevolmente simbolica, poiché il viaggio e stato un aspetto centrale della sua attività fotografica: prima in Italia, quando dal 1958 lavora su committenza per una serie di volumi intitolati Borghi e città d’Italia, poi in America, terra di origine di sua madre, dove va da giovane fotografa amatoriale nel 1954 e poi torna nel 1960 come fotoreporter per raccontare la campagna elettorale di John Fitzgerald Kennedy. Sono documenti storici potenti, che si moltiplicano di significato quando incontrano le parole di Giulia che li rivede a distanza di anni, più disillusa, ma anche più matura, che si è lasciata alle spalle tante vicende, tra cui la decisione tragica di chiudere definitivamente con la fotografia quando un suo reportage è stato completamente manipolato dal giornale che lo aveva commissionato. “La fotografia funziona come le pietre d’inciampo: ti costringe a fare incontri con ciò che è stato, anche se tu, testimone, hai rimosso o hai cercato di farlo”, dice Silvia Mazzucchielli, che ricostruisce la storia di un’epoca di estremamente viva per la fotografia e la cultura italiana, ma sa anche affidare ai lettori la storia personale di Giulia Niccolai con la dolcezza di una amica e il profondo senso di responsabilità per l’eredità importante di una testimonianza storica che si è trovata a gestire.

Per quali ragioni negli ultimi decenni i ritrovamenti si moltiplicano? Non è solo fortuna, che pure ha il suo peso, ma la conseguenza, se non di una ricerca mirata, sicuramente di un radicale cambiamento nei canoni di attenzione. Il nostro tempo ha spalancato le porte su nuovi punti di vista, dando spazio a mondi meno o mai rappresentati. Non a caso molte riscoperte hanno riguardato le donne, o in generale le aree di umanità che fino ad oggi erano escluse dallo sguardo (meraviglioso esempio sono le immagini di Casa Susanna di cui Finestre sull’Arte ha parlato qui). Ma non è solo una questione di genere: lo stimolo ad una maggiore inclusione culturale ci costringe a rileggere il passato con criteri di analisi più ampi, che ripercorrono la narrazione secondo il punto di vista di tutti i protagonisti. C’è un motivo etico, dunque? Penso che sia merito anche di una esigenza pratica: abbiamo intravisto una varietà di narrazioni possibili ed un infinito panorama di contenuti da sviluppare. E nella nostra epoca di creatori il contenuto è fondamentale, così, se non bastano gli spunti che offre il presente, la ricerca si sposta sul passato. Questo nuovo interesse tocca tutte le aree della cultura, ma la fotografia in particolare perché è il linguaggio facilmente comprensibile, e perché ammette – grazie allo svezzamento che hanno compiuto i social – anche i non professionisti e dunque moltiplica a dismisura i potenziali “riscoperti”.

Un capitolo così ricco da meritare uno spazio a sé è quello dei ritrovamenti “in stile Vivian Maier”. I protagonisti sono sempre persone comuni, possibilmente donne, con un lavoro non particolarmente avventuroso, che non hanno mai dimostrato un entusiasmo per l’arte tale da insidiare nei familiari o amici il dubbio di essere al cospetto di un genio nascosto. Tutti hanno avuto una produzione fotografica prolifica, conservata con cura meticolosa, pur lasciando una parte di negativi non sviluppati, e hanno mantenuto una irreprensibile discrezione che gli ha permesso di non essere scoperti fino ad una età avanzata, se non oltre. Dell’originale si è scritto tanto, mentre io tra le “repliche” ho scelto di raccontare con rigorosa coerenza solo quelle le cui foto sono state scoperte in borse da viaggio.

Ben due sono le valigie custodi del lavoro di Peggy Kleiber: 15.000 fotografie scattate tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Novanta. La Kleiber nasce nel 1940 a Moutier in Svizzera da una famiglia che le trasmette la curiosità verso la cultura e la conoscenza. Tra la poesia, musica e letteratura, preferisce poi la fotografia come strumento d’espressione, e presto decide di approfondirla frequentando la Hamburger Fotoschule nel 1961. Sebbene da quel momento la sua Leica M3 la seguirà in nei viaggi, nei riti di famiglia e nelle ricorrenze, non sarà mai una fotografa professionista, diventando invece una insegnante. Eppure, nelle sue foto si individuano facilmente dei tratti di un progetto uniforme che la accompagna per tutta la vita e che centra la sua ricerca nel punto d’incontro tra storia privata e storia collettiva.

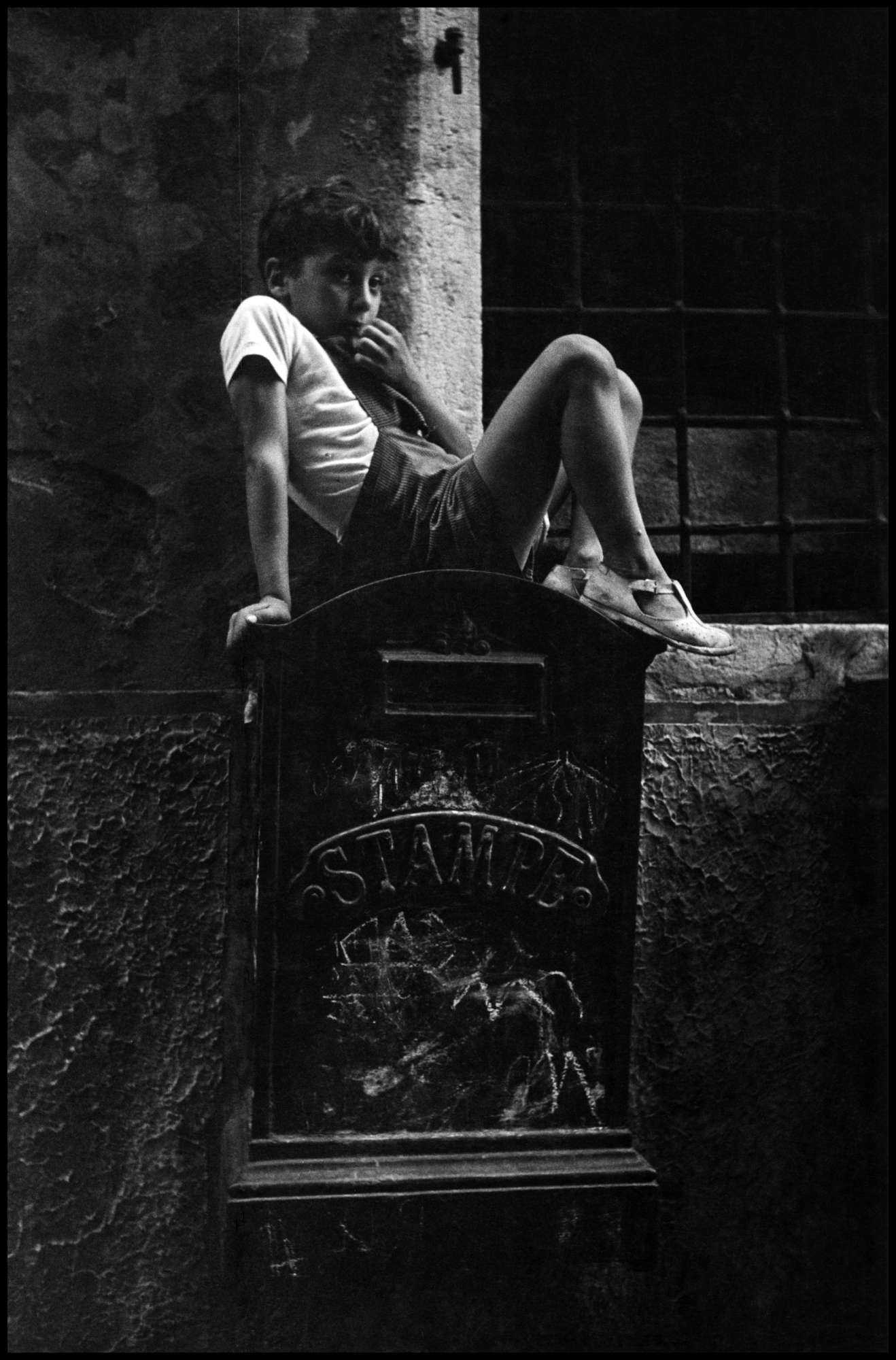

Il suo è uno sguardo discreto, che ha saputo cogliere momenti di vita privata e sociale con curiosità mai invadente, e che in oltre cinquanta anni documenta un mondo in rapida trasformazione, con una attenzione particolare all’Italia che considerava la sua patria d’elezione, tra Roma, l’Umbria, la Toscana, fino ad arrivare in Sicilia dove incontra Danilo Dolci ritraendolo in alcune immagini preziose e inedite durante gli “scioperi al contrario”.

Dopo la sua morte, nel 2015, la famiglia riscopre questo patrimonio e decide di valorizzarlo e renderlo pubblico, tra l’altro con una mostra dal titolo Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992) che si è tenuta al Museo di Roma in Trastevere nel 2023, curata da Arianna Catania e Lorenzo Pallini.

Più plateale è stata la riscoperta di Masha Ivashintsova. Nel 2017, quasi vent’anni dopo la sua morte, la famiglia avvia una campagna di promozione in cui viene apertamente definita la “Vivian Maier russa”, e che include un video che racconta il fortuito ritrovamento di una valigia piena dei suoi vecchi rullini non stampati. Se pure le smaccate coincidenze con la storia della Maier appaiano come un mediocre espediente di marketing, le sue foto arrivarono fino all’International Center of Photography a New York che nel 2018 le dedica una mostra classificandola come “street photographer”.

Il suo sguardo certo non si può paragonare all’originalità di Vivian Maier, ma sicuramente il corpus fotografico complessivo documenta un’epoca importante della storia recente: la vita quotidiana di San Pietroburgo, allora Leningrado, tra il 1966 e il 1999, all’apice della Guerra Fredda. Erano anni in cui i fotografi non erano ben visti, se non quelli a servizio delle autorità; le loro attrezzature e le foto potevano facilmente essere sequestrate, e loro arrestati. Masha Ivashintsova però faceva parte di quel movimento culturale underground che cercava di mantenere viva una visione del Paese diversa da quella della propaganda sovietica ufficiale e per questo fu emarginata e rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Le sue foto furono dimenticate a lungo, e forse per questo sono sopravvissute ai grandi cambiamenti della storia successiva.

Sono sicura che dopo questa lettura molti avranno finalmente deciso di mettere a posto la cantina: chissà che non ne venga fuori una valigia piena di fotografie, ma anche se fosse una semplice scatola sarebbe una bella scoperta. Quella di sfogliare i vecchi album è un’attività molto divertente: provare a riconoscere i parenti nelle foto, sorridere all’abbigliamento o ai tagli di capelli che non vanno più di moda, cercare dettagli che nessuno aveva mai notato prima. Ma credo anche che i tempi siano maturi per guardare con occhi nuovi quello che le foto di famiglia possono svelarci sulla storia del nostro passato recente. Io ho scovato un intero album di immagini di un sontuoso funerale di inizio Novecento, che rivela di una cultura della morte che abbiamo perso nel tempo. Ma potrebbero essere dei selfie ante litteram, le foto di un viaggio, quelle di una serata tra amici. Vi invito a fare questo sforzo: non fermatevi al contenuto, ma cercate di immaginarvi al posto di chi stava fotografando: cosa ha scelto, cosa ha tralasciato, cosa voleva che rimanesse impresso?

Se non troverete una nuova Maier o un archivio segreto di una Gerda Taro, sicuramente potrete scoprire ed imparare di più su come chi è venuto prima di voi guardasse il mondo.

L'autrice di questo articolo: Silvia De Felice

Da venti anni si occupa di produzione di contenuti televisivi per Rai in ambito culturale e ha ideato Art Night, programma di documentari d'arte di Rai 5. L'arte e la cultura in tutte le sue forme la appassionano, ma tra le pagine di Finestre sull'Arte può confessare il suo debole per la fotografia.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.