À l’occasion du cinquantième anniversaire de la restauration et du nouvel aménagement réalisés par Carlo Scarpa (Venise, 1906 - Sendai, 1978) au Museo di Castelvecchio de Vérone en 2014, Alba Di Lieto et Alberto Vignolo ont édité et dirigé la publication Carlo Scarpa al Museo di Castelvecchio 1964 - 2014, réalisée en collaboration avec l’Ordre des architectes de la province de Vérone pour rendre hommage au célèbre architecte, l’un des plus importants du XXe siècle, qui a conçu l’aspect actuel du musée de Vérone. Un anniversaire aussi important pour le musée et pour la ville ne pouvait en effet passer inaperçu, compte tenu de l’ampleur et de la grande valeur des travaux muséographiques et de restauration, à savoir la création d’un modèle de référence qui est entré à toutes fins utiles dans les manuels d’architecture, ainsi qu’une nouvelle approche de la restauration des bâtiments monumentaux. C’est dans cette optique qu’a été publié un livre de souvenirs et de réflexions auquel ont participé des artistes, des architectes, des historiens de l’art, des directeurs de musée et des photographes qui ont été en contact, ne serait-ce qu’une fois, avec le musée créé par Carlo Scarpa. Parmi les contributions, celle de l’historienne de l’art Marisa Dalai Emiliani est particulièrement significative : “Cinquante ans après l’achèvement des travaux, nous ne cessons de nous étonner, en retenant notre souffle, de ce que j’appellerais le destin unique du musée du Castelvecchio : du scandale de sa modernité en 1964 au scandale de sa conservation intégrale en 2014”. Le secret : le projet de Carlo Scarpa, sa “destructivité créatrice” exemplaire - pour reprendre les mots de Nietzsche - pour effacer, en intervenant sur une réalité stratifiée depuis des siècles, toute trace de falsification de l’histoire, et inversement, pour mettre à nu et valoriser tout signe originel, contre toute forme de contamination“. L’architecte et conférencière Maria Grazia Eccheli est également sur la même longueur d’onde, trouvant ”une maîtrise inégalée chez ’le Scarpa qui enlève’, qui procède par fouilles“, le Scarpa qui sait reconnaître ”l’histoire authentique de Castelvecchio dans son lien avec la ville à laquelle il appartient“. à laquelle elle appartient” ; à propos de cette façade “complètement fausse”, Eccheli imagine que “les croquis interminables, presque aniconiques, témoignent de toutes les angoisses de Scarpa à accepter cette théâtralité incompréhensible” : un mur d’une caserne du XIXe siècle sur lequel étaient posés les éléments en pierre des riches palais de l’Adige“. D’où, poursuit l’architecte, ”cette habile procédure vers l’abstraction qui fait de la façade un “filigrane” : des coupes et des détachements à la recherche d’une vérité décisive".

Le château du XIVe siècle a été construit comme une forteresse, puis a pris la fonction de caserne et a été transformé en musée entre 1924 et 1926 par Antonio Avena et Ferdinando Forlati pour retracer l’histoire de l’art véronais à travers ses anciennes collections. C’est finalement dans les années 1950, à la demande du directeur du musée de l’époque, Licisco Magagnato, que l’extraordinaire restauration et l’aménagement conçus et réalisés par Carlo Scarpa ont eu lieu, redonnant à la ville un lieu qui rendait concrètement visible sa propre histoire. L’inauguration officielle a eu lieu le 20 décembre 1964, mais le chantier avait commencé plusieurs années auparavant, en 1958. Lorsque Magagnato prend la direction du musée en 1956, un programme complexe de rénovation du musée de Castelvecchio est lancé, notamment du point de vue structurel. Les travaux de restauration et d’aménagement de certains des plus importants musées italiens, tels que la Gallerie de l’Accademia et le Museo Correr à Venise, la Galleria Regionale di Sicilia au Palazzo Abatellis à Palerme, les Uffizi et le Gabinetto dei Disegni à Florence, la Gipsoteca Canoviana à Possagno, avaient déjà été effectués par un groupe de cinquante ans d’expérience.

Fort de sa grande expérience dans le domaine de la restauration et du rééquipement, doté d’une forte sensibilité dans sa volonté de ne pas se détacher du passé mais de le rendre visible à tous, et expert dans l’histoire des édifices monumentaux de Vérone, Scarpa proposa pour le château Scaliger une intervention qu’aucun architecte n’avait jamais réalisée dans l’histoire de l’architecture : Comme le soulignent Marisa Dalai Emiliani et Maria Grazia Eccheli dans leurs contributions, il a décidé de procéder à des fouilles et à la destruction d’au moins une partie des ajouts qui avaient été effectués, selon lui, de manière injustifiée et injuste par la première intervention de style médiéval de Forlati et Avena, lorsque le bâtiment avait été transformé de caserne en musée. En particulier, il considère comme un faux désarmant l’utilisation d’éléments provenant de la démolition d’anciens palazzi de Vérone pour transformer la caserne napoléonienne en un palazzetto vénitien plus conforme à la culture du XIXe siècle. En éliminant ces faux éléments, Scarpa a voulu rendre visibles les stratifications historiques du Castelvecchio, en mettant en évidence l’aspect originel du château et toutes les parties successives appartenant à des époques différentes, précisément pour souligner le passage du temps. Il procède donc par coupes et césures, en faisant jouer la traditio et l’inventio. Il effectue des coupes qui permettent de lire encore les stratifications successives du bâtiment, en créant, par exemple, des fenêtres ouvertes dans le sol ; il réunit ensuite les deux corps principaux du château, c’est-à-dire le Palais royal médiéval et la Galerie du XIXe siècle, et choisit la façade de cette dernière, avec une loggia centrale, comme entrée du musée. La cour principale où il place l’entrée principale du bâtiment du musée est aménagée en pelouse.

Il crée également un parcours muséal unifié : le visiteur a toujours l’impression de faire une longue promenade à travers les salles du musée, dans lesquelles les parties intérieures et extérieures se succèdent dans un continuum, ce dernier avec l’ajout d’escaliers et de passages suspendus faits de matériaux modernes, afin d’indiquer clairement qu’ils appartiennent à l’époque moderne, de relier les structures qui se réfèrent à des époques différentes. Dans une vision d’ensemble, des pleins et des vides sont créés dans le monument Scaliger, des intérieurs qui se fondent dans les extérieurs avec l’intention de relier heureusement le musée à la ville. En outre, à l’endroit où la Reggia est reliée à la Galerie du XIXe siècle, Scarpa a créé un système de passerelles métalliques, à l’intérieur du vide obtenu par la démolition de la dernière travée de la Galerie, et il a placé ici, sur une étagère en béton, la statue équestre de Cangrande I della Scala, qui sourit au visiteur, même si en réalité le condottiere n’a jamais vu le château, celui-ci ayant été érigé près de deux décennies après sa mort par son arrière-petit-fils Cangrande II della Scala, entre 1354 et 1356. Le Museo di Castelvecchio est "une œuvre intemporelle, un exemple du pouvoir constructif de l’architecture dans sa transfiguration de la pierre à la résonance secrète de l’humain“, écrit Eccheli. ”Serait-ce la raison de la célébration par Scarpa, si étrange à première vue, du sourire de Cangrande ?

Un autre élément qui rend la restauration particulièrement significative est l’idée de combiner des matériaux anciens, comme la pierre et le bois, avec des matériaux modernes comme le béton apparent ou l’utilisation de techniques anciennes revisitées comme le traitement en stuc coloré de certaines surfaces. L’utilisation de différents matériaux dans un même environnement est déjà perceptible au rez-de-chaussée de la partie du XIXe siècle, dans la galerie de sculpture, qui se compose de sept grandes salles, l’une après l’autre, auxquelles on accède par des voûtes marquantes et qui sont éclairées par des fenêtres gothiques à meneaux et à trois lumières : au plafond, une longue poutre en fer, les murs en plâtre, le sol en béton frattais bordé de bandes de pierre de Prunier, et les surfaces intérieures des voûtes arquées en dalles de pierre de Prunier rose. Pour chaque œuvre exposée dans la galerie, un support approprié a été conçu et, en particulier, l’extraordinaire groupe sculptural de la Crucifixion du Maître de Sainte Anastasie, une sculpture en pierre tendre de la première moitié du XIVe siècle, a été placé à l’extrémité de la perspective des salles. Pour ce groupe sculptural très expressif, qui provient de l’église des Saints Jacques et Lazare au Tombeau, l’ancien lazaret de Vérone, Scarpa a lui-même conçu la disposition actuelle sur un support métallique qui évoque, sous des formes modernes, la croix sur laquelle est suspendu le Christ et les deux socles sur lesquels se trouvent la Vierge et Saint Jean.

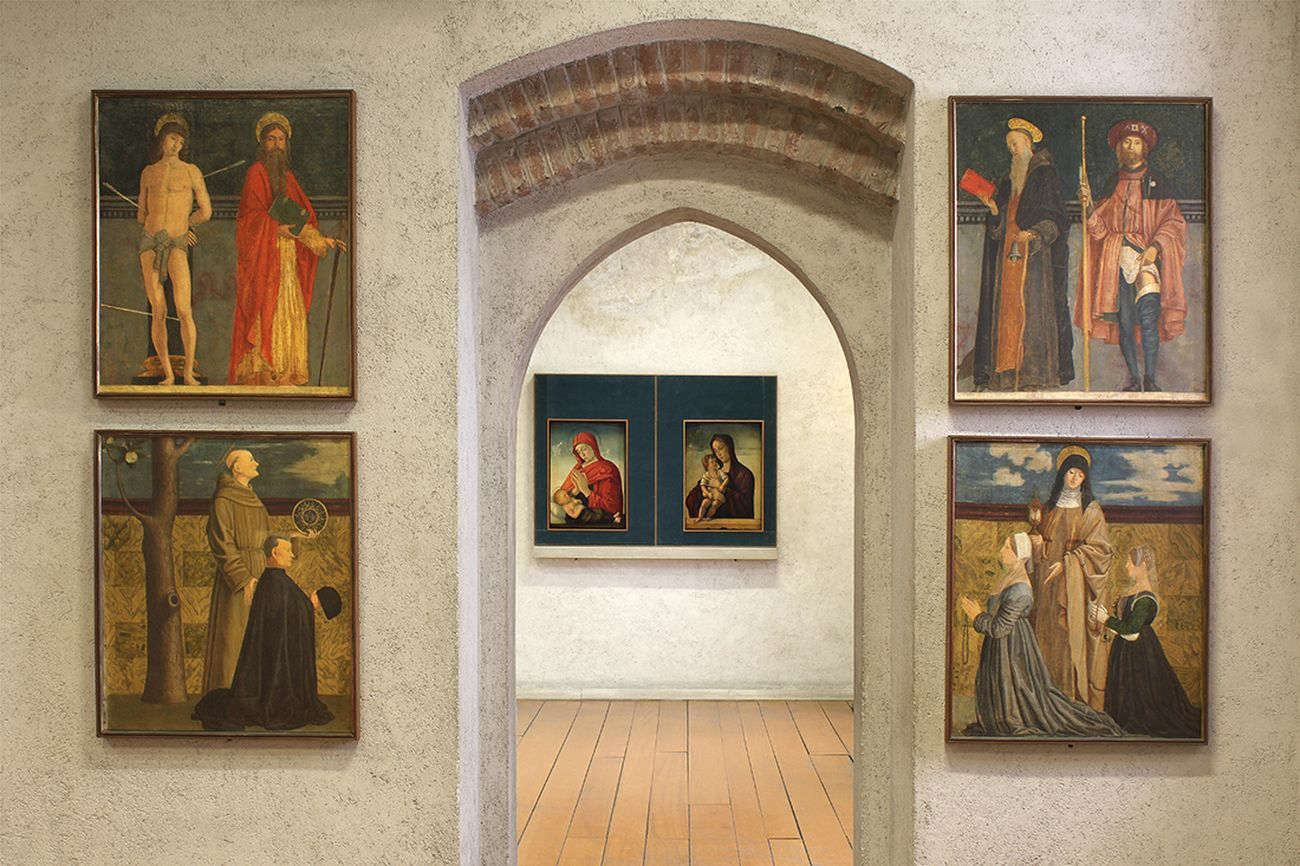

Quant à la Pinacothèque, qui s’étend au premier étage de la Galerie et de la Reggia, l’architecte choisit de placer les œuvres sur des étagères en pierre ou sur des cubes en tuf. Un rôle prépondérant est attribué à l’éclairage, ou plutôt à la lumière naturelle, qui, selon la conception de Scarpa, devait apparaître homogène sous tous les angles et mettre en valeur les œuvres tout en tenant compte des différents matériaux qui les composent. Comme l’a observé Maria Grazia Eccheli, “la lumière changeante semble animer ces personnages de pierre, entre pierres récupérées, pierres dévoilées et nouvelles pierres, entre stuc et ciment et eau”. Scarpa a donné naissance à une physicalité qui lui est propre.

C’est l’exposition Da Altichiero a Pisanello qui a donné le coup d’envoi du travail de Carlo Scarpa au Castelvecchio, le directeur Licisco Magagnato lui ayant confié l’installation. La première phase de restauration s’est donc concentrée uniquement sur la Reggia, avec des travaux de nettoyage, de démolition et d’excavation ; dans la seconde phase, la Porta del Morbio, une porte de ville de l’époque communale, a été mise au jour, la dernière travée de la Galerie a été démolie et le point de jonction entre les deux parties a été créé, avec la mise en place conséquente de Cangrande, qui reste l’un des symboles les plus caractéristiques du musée.

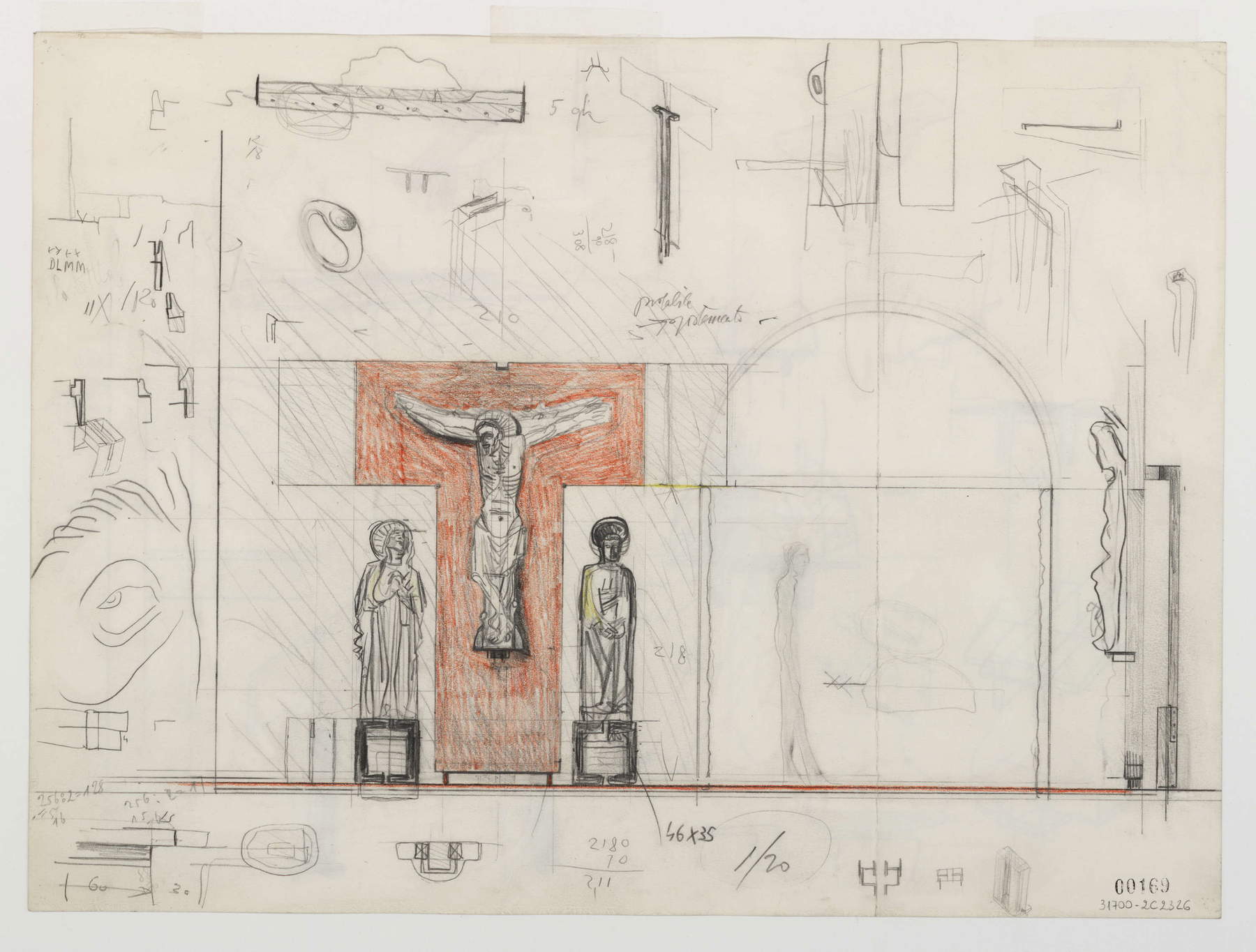

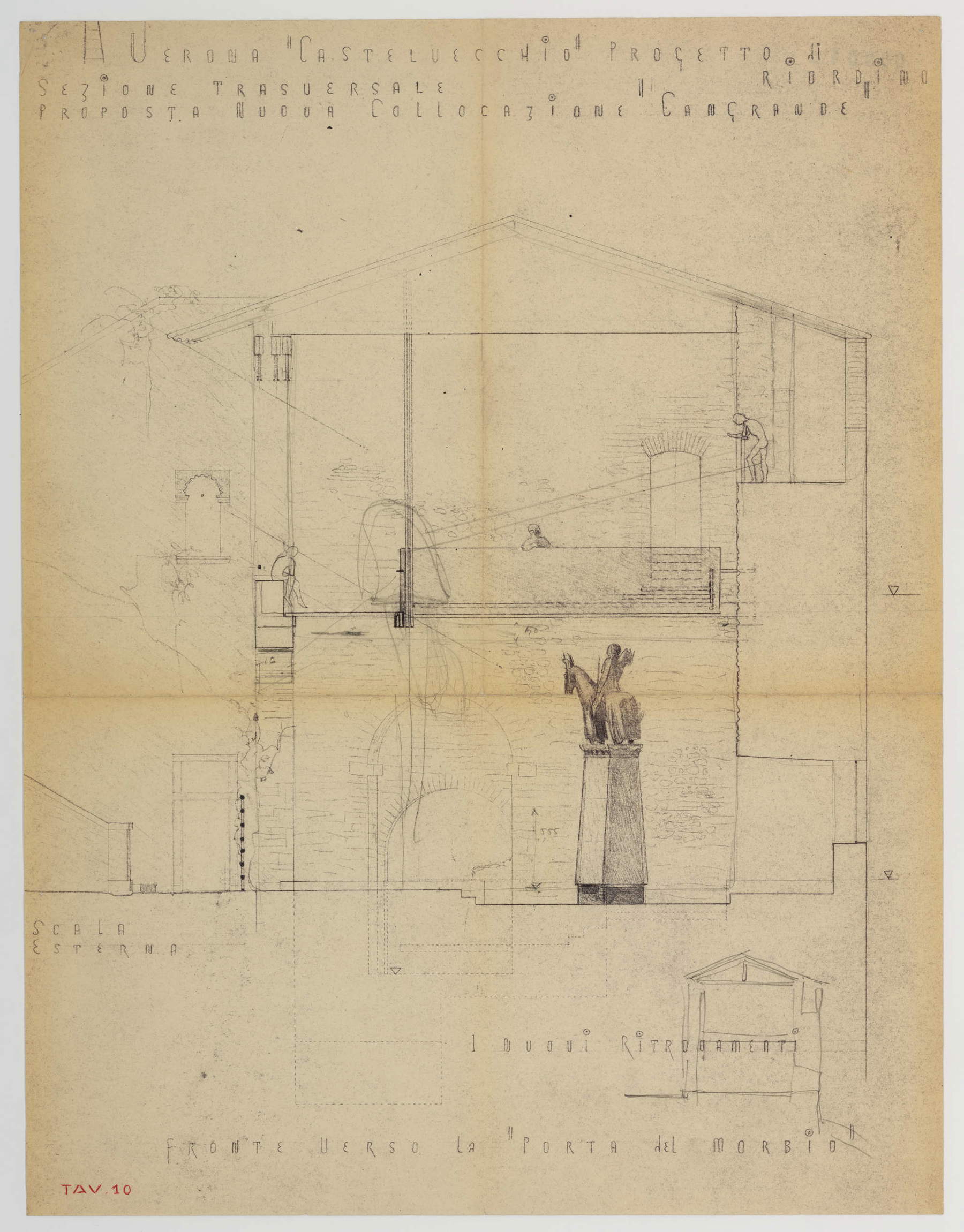

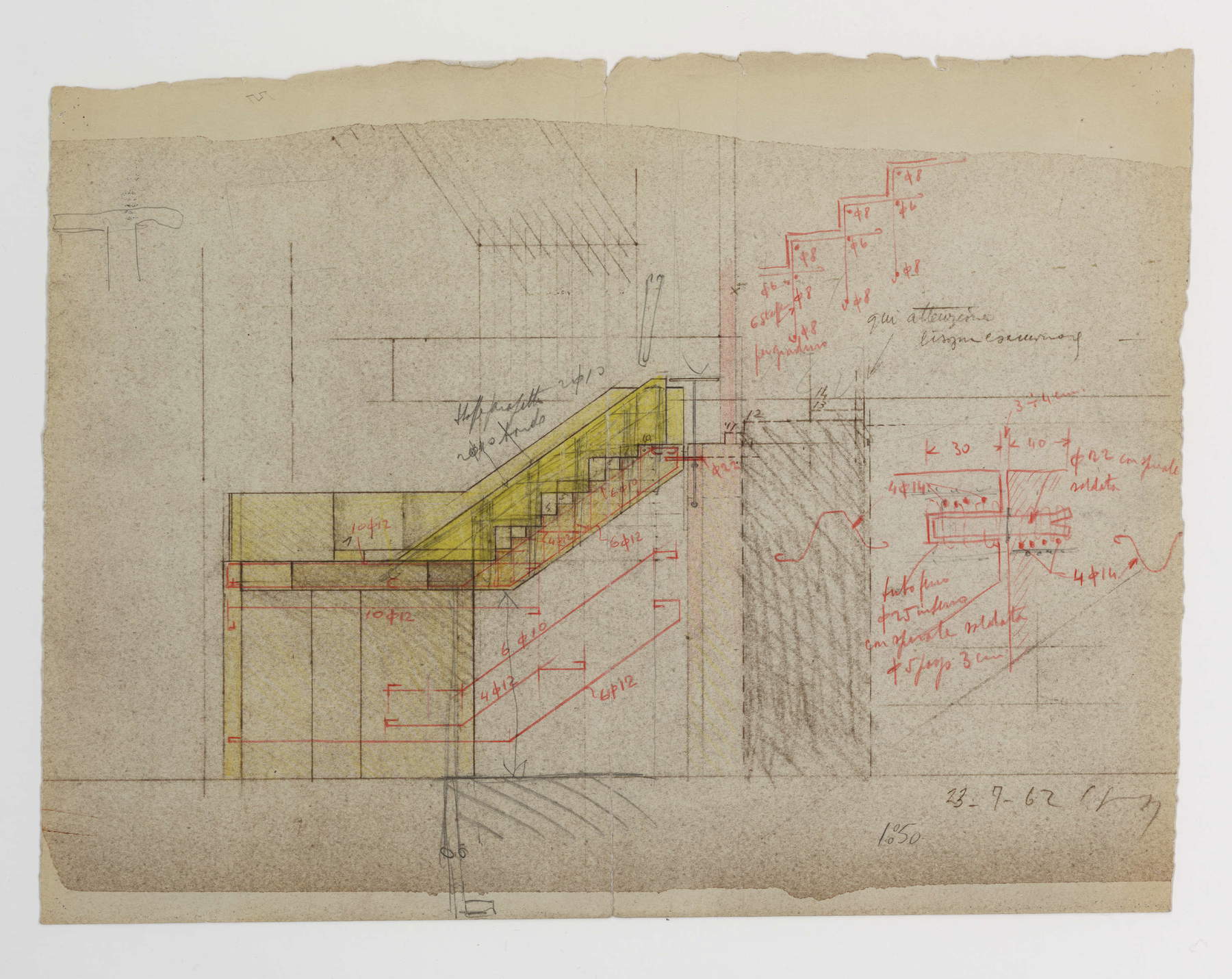

Plus de six cent cinquante feuilles de ce projet, soit 880 dessins, sont conservées au musée de Castelvecchio et peuvent être consultées en ligne sur le site de l’Archivio Carlo Scarpa. “Je veux voir les choses, c’est tout ce en quoi j’ai confiance. Je les mets ici devant moi sur le papier, pour que je puisse les voir. Je veux voir, et pour cela je dessine. Je ne peux voir une image que si je la dessine”, a-t-il déclaré. Pour lui, en effet, dessiner signifie voir la réalité, ce qui lui a également été utile pour résoudre les difficultés qui sont apparues au cours de la réalisation du projet. Il s’agit donc de dessins représentant des fragments et des détails du projet.

Le Museo di Castelvecchio n’aurait pas été le musée qu’il est encore aujourd’hui sans l’intervention globale de Carlo Scarpa, qui est à son tour considéré comme son plus grand projet, définissant un véritable modèle architectural d’un bâtiment monumental qui affronte l’histoire dans toutes ses parties.

L'auteur de cet article: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.