In occasione del cinquantesimo anniversario del restauro e del nuovo allestimento compiuto da Carlo Scarpa (Venezia, 1906 - Sendai, 1978) al Museo di Castelvecchio a Verona, nel 2014, Alba Di Lieto e Alberto Vignolo hanno curato e redatto la pubblicazione Carlo Scarpa al Museo di Castelvecchio 1964 - 2014, realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona, per omaggiare il celebre architetto, tra i più importanti del Novecento, a cui si deve l’attuale aspetto della sede museale scaligera. Un anniversario così importante sia per il museo che per la città non poteva infatti passare inosservato, data la portata e il grande valore che l’intervento museografico e di restauro hanno significato, ovvero la creazione di un modello di riferimento entrato a tutti gli effetti nei manuali di architettura, nonché un nuovo approccio al restauro di edifici monumentali. È in quest’ottica che è stato dato alle stampe un libro di ricordi e di pensieri che ha coinvolto artisti, architetti, storici dell’arte, direttori di musei e fotografi che anche solo per una volta sono venuti in contatto con il museo allestito da Carlo Scarpa. Tra i contributi è particolarmente significativo quello della storica dell’arte Marisa Dalai Emiliani, che ha scritto: «A cinquant’anni di distanza dalla conclusione dei lavori non smettiamo di stupirci, con il fiato sospeso, per quella che definirei unicità del destino del museo di Castelvecchio: dallo scandalo della sua modernità, nel 1964, allo scandalo della conservazione integrale nel 2014. Il segreto: il progetto di Carlo Scarpa, la sua esemplare “distruttività creativa” - per dirlo con Nietzsche - nel cancellare, intervenendo su una realtà stratificata per secoli, ogni traccia di falsificazione della storia, e viceversa, nel rimettere a nudo e in valore ogni segno originario, contro qualsiasi forma di contaminazione». Sulla stessa linea anche l’architetta e docente Maria Grazia Eccheli che trova «di maestria insuperabile “lo Scarpa che toglie”, che procede per scavo», lo Scarpa che sa riconoscere «la genuina storia del Castelvecchio nel suo legame con la città di appartenenza»; riguardo a quella facciata «completamente falsa», Eccheli immagina che «gli infiniti schizzi, quasi aniconici, stanno a testimoniare tutte le inquietudini di Scarpa nell’accettazione di quella incomprensibile teatralità: un muro di una ottocentesca caserma a cui erano incastonati gli elementi lapidei dei ricchi palazzi sull’Adige». Da qui, continua l’architetta, «quel sapiente procedimento verso l’astrazione che rende la facciata una “filigrana”: tagli e distacchi alla ricerca di una verità decisiva».

Il castello trecentesco venne costruito come fortilizio, assunse poi la funzione di caserma e fu trasformato in museo tra il 1924 e il 1926 da Antonio Avena e Ferdinando Forlati per ripercorrere la storia dell’arte veronese attraverso le raccolte antiche. Fu infine negli anni Cinquanta, per volontà dell’allora direttore del museo Licisco Magagnato, che si compì lo straordinario intervento di restauro e di allestimento progettato e realizzato da Carlo Scarpa, restituendo alla città un luogo che rendeva concretamente visibile la sua stessa storia. L’inaugurazione ufficiale si tenne il 20 dicembre 1964, ma il cantiere era iniziato diversi anni prima, nel 1958. Con l’insediarsi di Magagnato alla direzione del museo nel 1956, venne avviato un complesso programma di rifacimento del Museo di Castelvecchio soprattutto dal punto di vista strutturale e la sua scelta riguardo all’esperto architetto a cui affidare l’intervento di rinnovamento ricadde sul veneziano Carlo Scarpa che, già all’età di cinquant’anni si era occupato del restauro e dell’allestimento di alcuni tra i più importanti musei italiani, come le Gallerie dell’Accademia e il Museo Correr a Venezia, la Galleria Regionale di Sicilia di Palazzo Abatellis a Palermo, gli Uffizi e il Gabinetto dei Disegni a Firenze, la Gipsoteca Canoviana a Possagno.

Forte della sua grande esperienza in ambito restaurativo e riallestitivo e dotato di una forte sensibilità nella volontà di non staccarsi dal passato, ma anzi di renderlo a tutti visibile, e conoscitore della storia dell’edificio monumentale veronese, Scarpa propose per il castello scaligero un intervento che mai nella storia dell’architettura aveva compiuto alcun architetto: come sottolineato nei loro contributi sia da Marisa Dalai Emiliani sia da Maria Grazia Eccheli, decise di procedere per scavo e per distruzione di almeno alcune di quelle aggiunte che erano state compiute secondo lui immotivamente e ingiustamente dal primo intervento di Forlati e Avena in stile medievale quando, da caserma, l’edificio venne trasformato per la prima volta in un museo. In particolare riteneva di una falsità disarmante l’aver utilizzato elementi provenienti dalla demolizione di vecchi palazzi di Verona per trasformare la napoleonica caserma in un palazzetto veneziano che più si rifaceva alla cultura dell’Ottocento. Con l’eliminazione di queste parti fasulle, obiettivo di Scarpa era rendere visibili le stratificazioni storiche di Castelvecchio, evidenziando l’aspetto originario del castello e tutte le successive porzioni appartenenti a diverse epoche, proprio per sottolineare lo scorrere del tempo. Procede dunque per tagli e cesure, mettendo in campo traditio e inventio. Compie tagli che permettono di leggere ancora oggi le successive stratificazioni dell’edificio, creando ad esempio finestre aperte nel pavimento; congiunge poi i due corpi principali del castello, ovvero la Reggia medievale e la Galleria ottocentesca, e sceglie la facciata di quest’ultima, dotata di una loggia centrale, come ingresso del museo. Il cortile maggiore dove colloca l’entrata principale della sede museale viene sistemato a prato.

Dà vita inoltre a un percorso museale unitario: il visitatore ha tuttora la sensazione di fare un’unica lunga passeggiata lungo gli ambienti del museo, in cui si susseguono in un continuum parti all’interno e all’esterno, queste ultime con l’aggiunta di scale e di passaggi sospesi realizzati utilizzando materiali moderni, al fine di renderne chiara l’appartenenza ai tempi moderni, per collegare le strutture che rimandano a epoche differenti. In una visione complessiva, si creano nel monumento scaligero pieni e vuoti, interni che si sposano con esterni con l’intento di legare felicemente il museo alla città. Inoltre nel punto in cui la Reggia è collegata alla Galleria ottocentesca, Scarpa realizza un sistema di passerelle metalliche, all’interno del vuoto ottenuto dalla demolizione dell’ultima campata della Galleria, e qui colloca su una mensola di cemento la statua equestre di Cangrande I della Scala, che sorride al visitatore, anche se in realtà il condottiero non vide mai il castello, poiché quest’ultimo venne eretto quasi due decenni dopo la sua morte dal pronipote Cangrande II della Scala tra il 1354 e il 1356. Il Museo di Castelvecchio è «un’opera senza tempo, un exemplum della forza costruttiva dell’architettura nel suo trasfigurare le pietre fino alla risonanza segreta dell’Umano», scrive Eccheli. «Sarà questo il perché della celebrazione scarpiana, così strana a tutta prima, del sorriso di Cangrande?».

Un altro elemento che rende particolarmente significativo l’intervento di restauro è l’idea di accostare materiali antichi, come la pietra e il legno, a materiali moderni quali il calcestruzzo a vista o l’utilizzo di antiche tecniche rivisitate come il trattamento a stucco colorato di alcune superfici. L’uso di diversi materiali in uno stesso ambiente si nota già al piano terra della parte ottocentesca, nella galleria delle sculture, costituita da sette grandi sale che si susseguono una dopo l’altra, alle quali si accede attraverso suggestive volte, e che risultano illuminate da bifore e trifore gotiche: sul soffitto una lunga trave in ferro, le pareti di intonaco, il pavimento di cemento frattazzato bordato con liste di pietra di Prun e le superfici interne delle volte ad arco di lastre di pietra di Prun rosa. Per ogni opera esposta nella galleria è stato progettato il supporto adatto e, in particolare, si è voluto collocare lo straordinario gruppo scultoreo della Crocifissione del Maestro di Sant’Anastasia, scultura in pietra tenera della prima metà del Trecento, al termine della visione prospettica delle sale. Per questo gruppo scultoreo fortemente espressivo, proveniente dalla chiesa dei Santi Giacomo e Lazzaro alla Tomba, l’antico lazzaretto di Verona, Scarpa stesso ha ideato l’attuale allestimento su supporto metallico che rievoca in forme moderne la croce sul quale è appeso il Cristo e i due basamenti su cui si erigono la Madonna e san Giovanni.

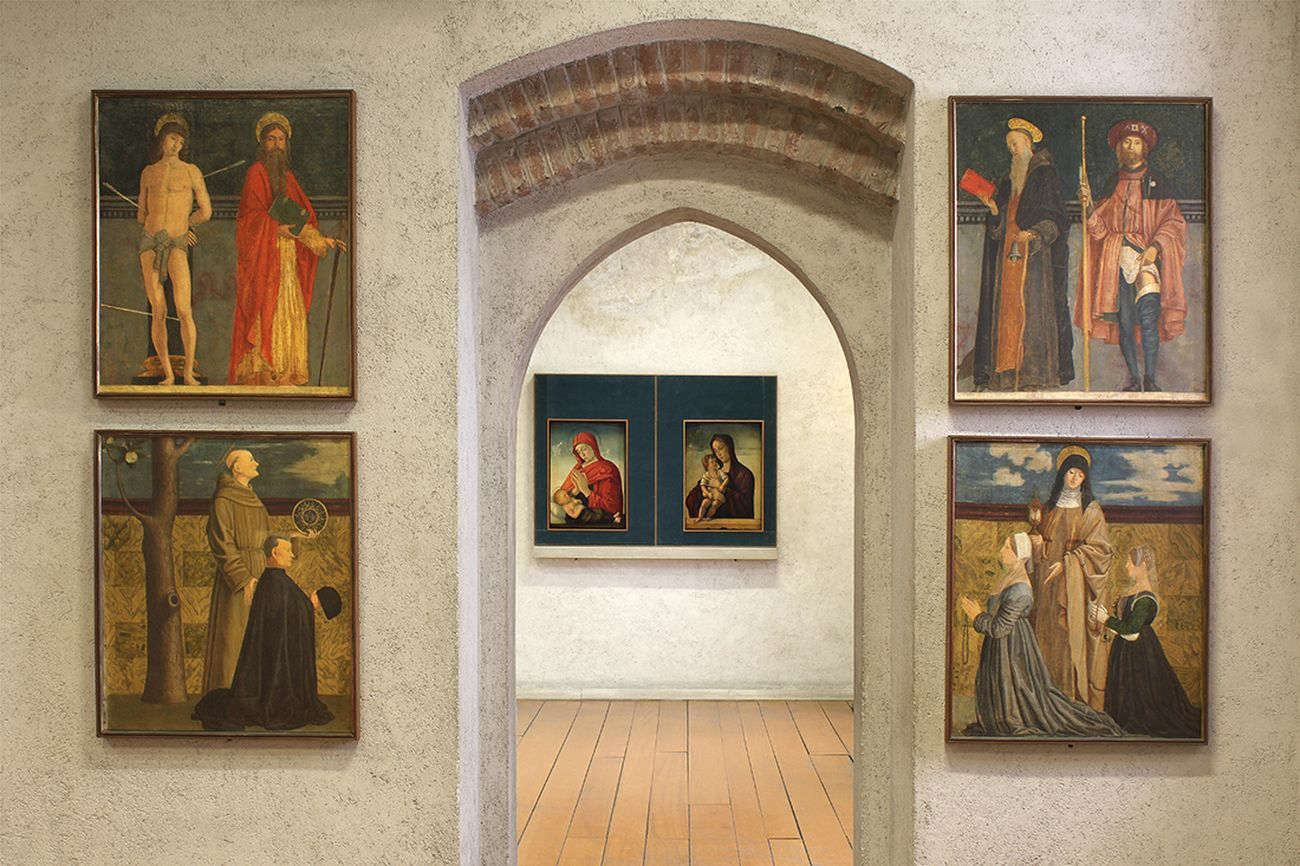

Per quanto riguarda la Pinacoteca, che si estende lungo il primo piano della Galleria e della Reggia, l’architetto sceglie di posizionare le opere su mensole di pietra o su cubi di tufo. Un ruolo di primo piano è da attribuire all’illuminazione, o per meglio dire, alla luce naturale, che secondo il progetto di Scarpa doveva apparire omogenea da tutte le angolazioni e doveva dare risalto alle opere tenendo conto anche dei diversi materiali di cui esse sono costituite. Come ha osservato Maria Grazia Eccheli, «il mutare della luce sembra animare quei personaggi di pietra, tra pietre recuperate, pietre disvelate e pietre nuove, tra stucchi e cemento e acqua». Scarpa ha dato alla luce una sua fisicità.

A dare il via all’intervento di Carlo Scarpa a Castelvecchio fu la mostra Da Altichiero a Pisanello, poiché il direttore Licisco Magagnato gli affidò l’allestimento. La prima fase di restauro si concentrò quindi solo nella Reggia, con lavori di ripulitura, di demolizione e di scavo; nella seconda fase venne rinvenuta la Porta del Morbio, porta cittadina d’epoca comunale, venne demolita l’ultima campata della Galleria e creato il punto di collegamento tra le due parti, con la conseguente collocazione di Cangrande, ancora oggi uno dei simboli più caratteristici del museo.

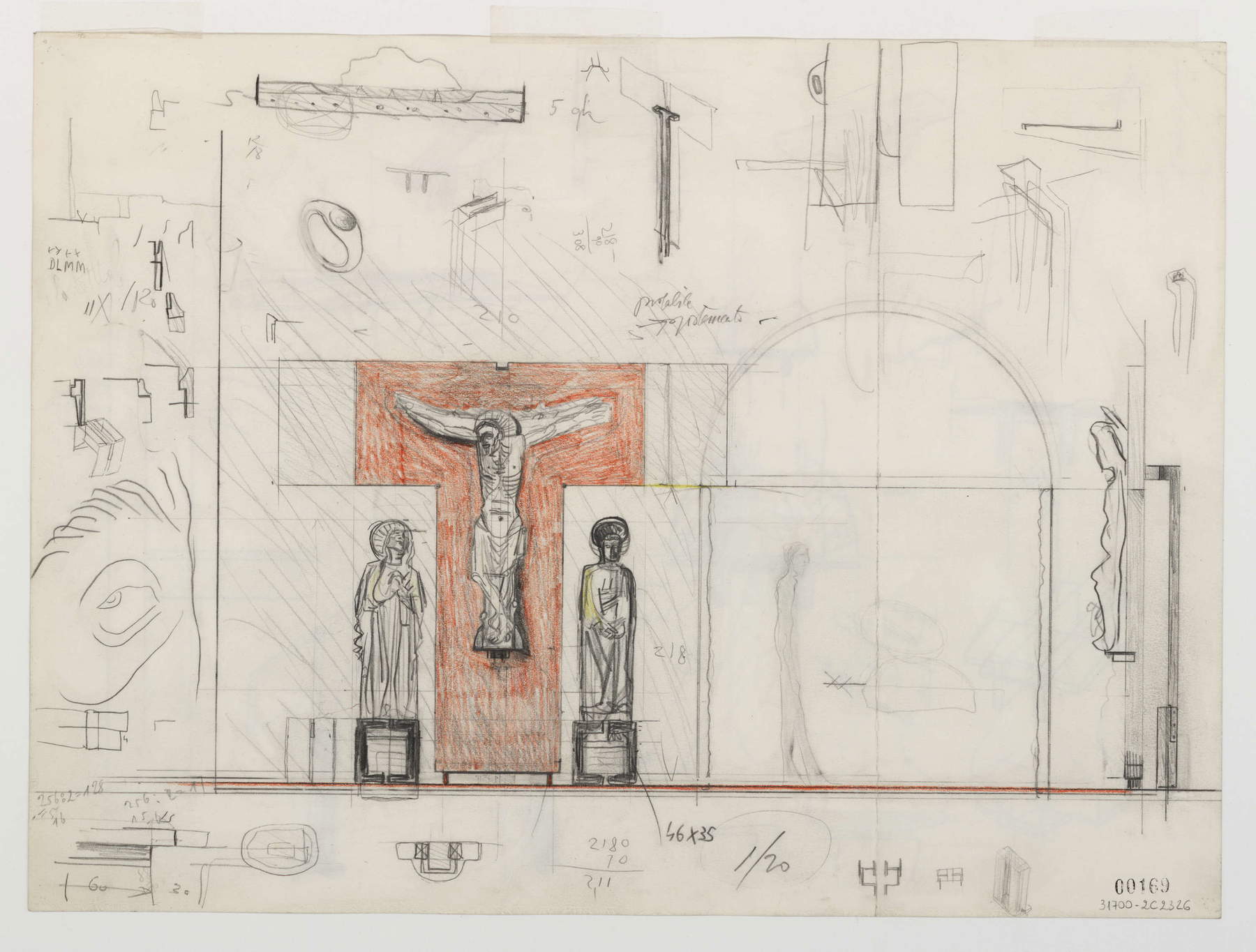

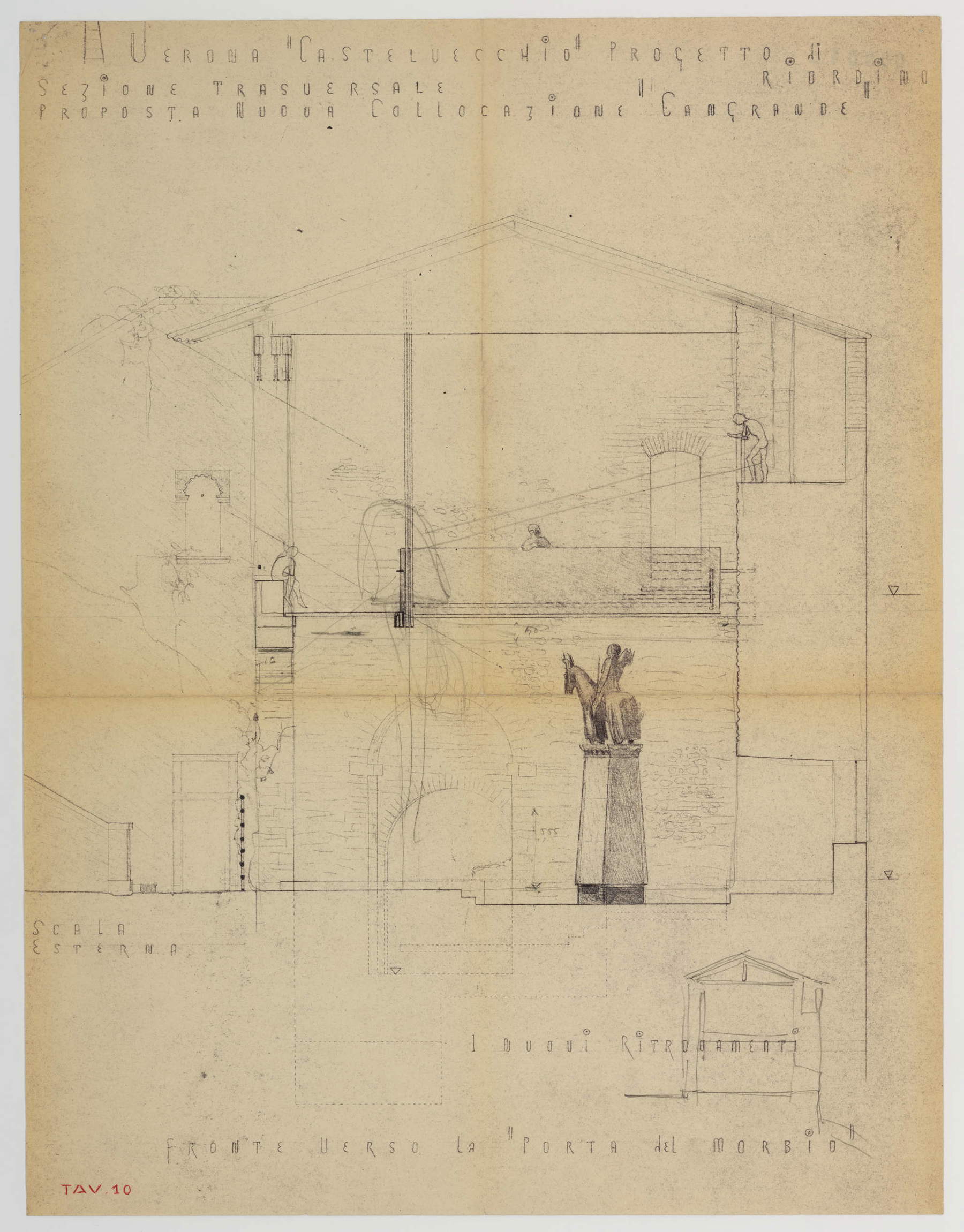

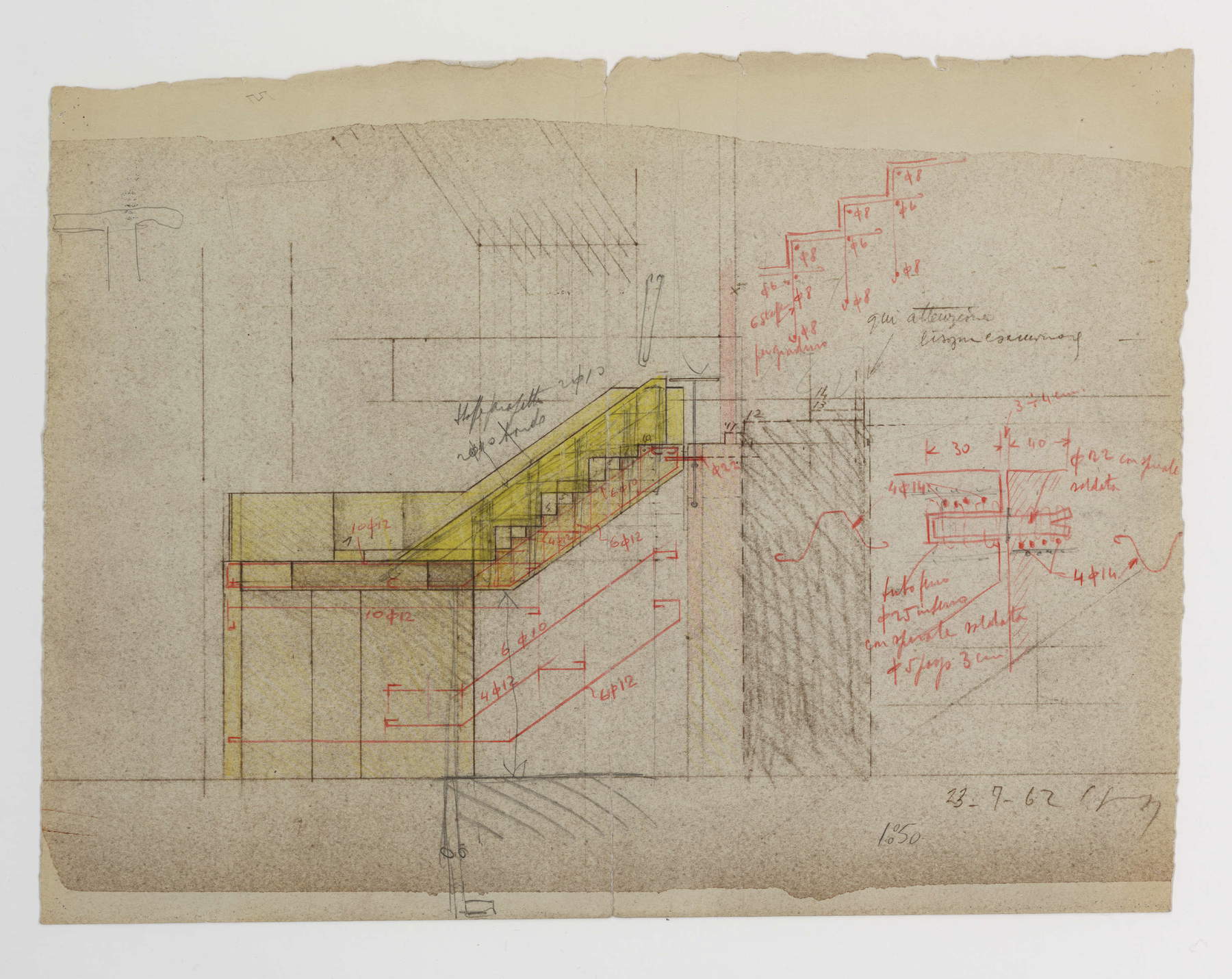

Di tutta questa progettazione esistono più di seicentocinquanta fogli, per un totale di 880 disegni, conservati nel Museo di Castelvecchio e consultabili online sul sito dell’Archivio Carlo Scarpa. «Voglio vedere le cose, non mi fido che di questo. Le metto qui davanti a me sulla carta, per poterle vedere. Voglio vedere, e per questo disegno. Posso vedere un’immagine solo se la disegno», aveva dichiarato. Per lui infatti disegnare voleva dire vedere la realtà, utile anche per risolvere le difficoltà che si presentavano man mano nella realizzazione del progetto. Dunque sono disegni che rappresentano frammenti e dettagli di progetto.

Il Museo di Castelvecchio non sarebbe stato il museo che è tuttora senza l’intervento complessivo di Carlo Scarpa, a sua volta considerato il suo più grande progetto, definendo un vero modello di architettura di edificio monumentale che si confronta in tutte le sue parti con la storia.

L'autrice di questo articolo: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.