Per decenni sono stati tra i nomi più in vista dell’arte contemporanea globale. Icone del mercato, protagonisti di aste record, celebrati in musei e biennali, inseguiti da collezionisti e curatori. Ognuno con un universo riconoscibile: Jeff Koons e l’iper-lucentezza del desiderio, Damien Hirst e la morte come spettacolo, Takashi Murakami e la superficie scintillante del pop giapponese, KAWS e l’estetica da giocattolo elevata ad arte, JR e la street art dal volto umanista. Ma oggi, in un’epoca sempre più attenta alla complessità, all’urgenza sociale, alla profondità del pensiero artistico, qualcosa si incrina. Questi artisti convincono ancora? Parlano davvero al presente? O siamo di fronte a un’arte che ha smesso di interrogare e si limita a replicare sé stessa? È possibile che, pur restando “rilevanti” per il mercato, abbiano perso la spinta vitale che rende un’opera davvero necessaria?

Jeff Koons è il caso esemplare di un artista che ha fuso definitivamente arte e mercato. Le sue opere, celebri per la superficie specchiante, i colori iper-saturi, le proporzioni giocattolose, hanno invaso musei, fondazioni, hotel e aeroporti, diventando status symbol di un’estetica postmoderna fondata sull’eccesso e sulla spettacolarità. Ma oggi, quella stessa estetica inizia a mostrare i suoi limiti. I suoi balloon dogs, i suoi cuori giganti, le sue Gazing Balls sembrano più vicine al linguaggio del design decorativo che a una vera operazione critica. L’ostentazione di una “bellezza vuota”, che negli anni Ottanta poteva suonare come provocazione, oggi appare come una formula ripetuta. La mostra parigina a Versailles (2008) suscitò scalpore; la recente esposizione a Doha (2021) è passata invece quasi inosservata. Forse Koons ha vinto la sua sfida: ha dimostrato che l’arte può essere puro oggetto di consumo. Ma proprio per questo, oggi, la sua opera rischia di essere tutto tranne che arte viva.

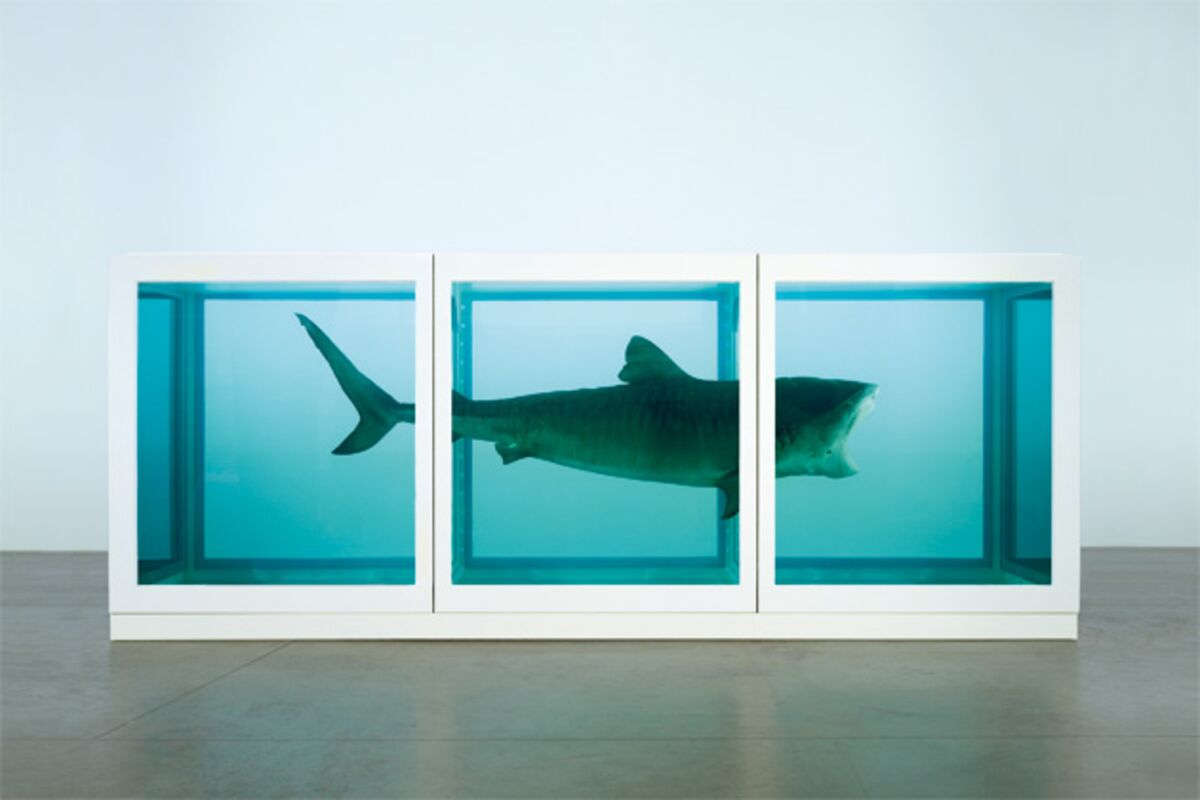

Se Koons è il campione del desiderio patinato, Damien Hirst è il maestro del memento mori trasformato in spettacolo. Dallo squalo in formaldeide (The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living) al teschio tempestato di diamanti (For the Love of God), la sua arte ha sempre giocato con l’ossessione per la morte, la decomposizione, il valore. Ma quante volte si può ripetere lo stesso concetto? Negli ultimi anni, Hirst ha moltiplicato le sue produzioni: farfalle, armadietti, puntinismo alla Spot Paintings, e soprattutto la colossale messinscena del Treasures from the Wreck of the Unbelievable (2017), un falso ritrovamento archeologico ricreato con mezzi hollywoodiani, criticato per la sua autocelebrazione priva di reale contenuto. Anche il progetto NFT The Currency, con cui ha bruciato migliaia di disegni per “riflettere sul valore”, è sembrato più un’operazione di marketing che un gesto autentico. Di Hirst, oggi, resta più la firma che l’opera. Il sistema lo ama, ma il pubblico più attento comincia a chiedersi: è ancora arte o è un esercizio di potere?

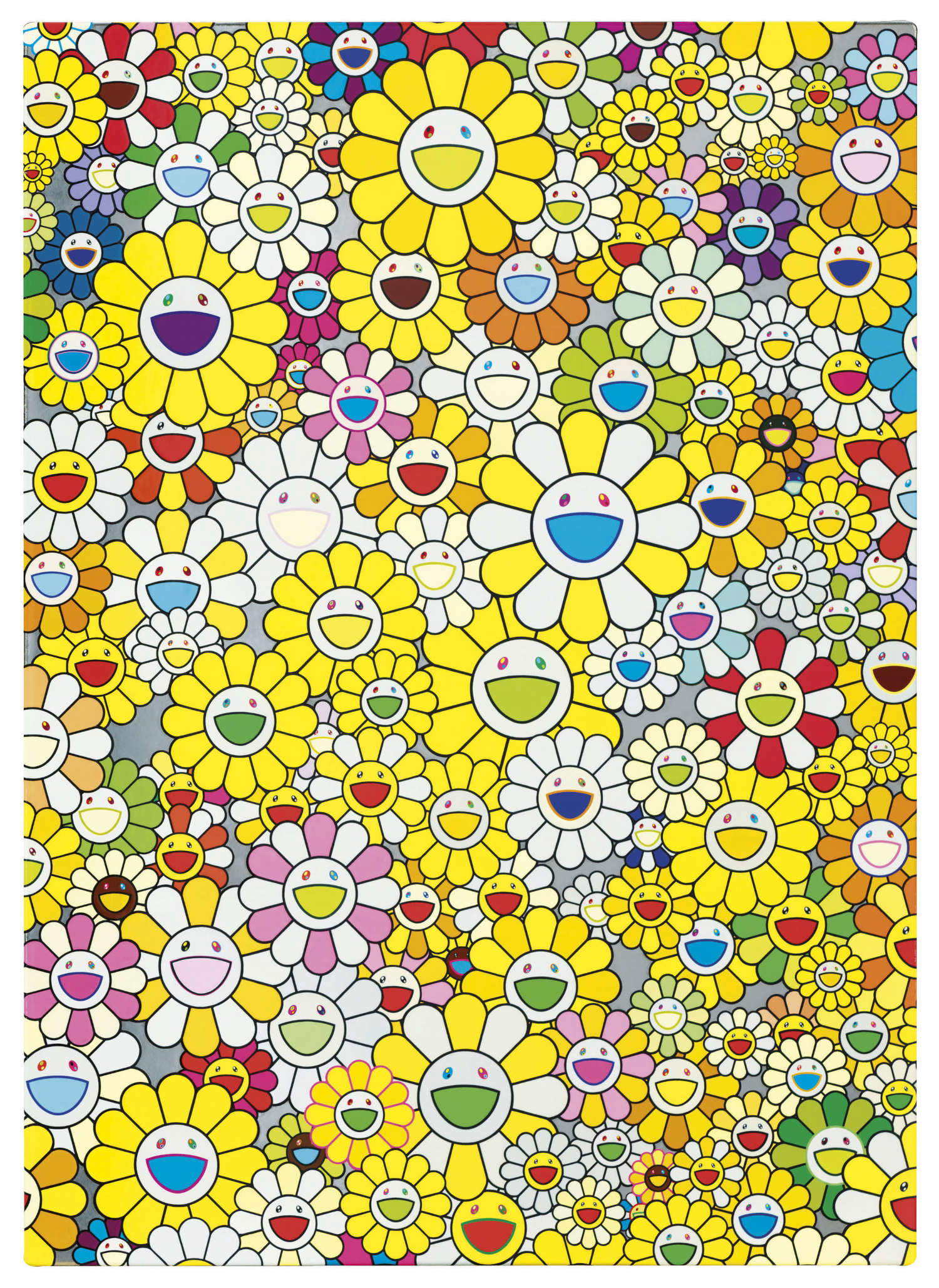

Murakami è stato fondamentale per portare l’estetica giapponese nel cuore dell’arte globale. Il suo stile Superflat, con cui fonde manga, spiritualità buddhista, anime e tradizione giapponese, ha ridefinito il confine tra cultura alta e cultura pop. Ma da quanti anni vediamo gli stessi sorrisi stilizzati, gli stessi fiori colorati, le stesse figure bidimensionali? L’impressione è che Murakami, da artista radicale, sia diventato produttore di merchandise. Dalle collaborazioni con Louis Vuitton a quelle con Billie Eilish, passando per le sneakers e gli NFT, il suo universo si è espanso a dismisura. Ma la proliferazione dell’immagine ha sottratto complessità al contenuto. Il messaggio si è dissolto nella decorazione. Certo, il linguaggio è riconoscibile, potente, commerciale. Ma dov’è finita la carica critica? La riflessione sul trauma atomico, sulla storia culturale giapponese, sul consumo visivo? Oggi Murakami sembra più interessato a produrre mascotte globali che opere che interroghino la realtà.

KAWS (Brian Donnelly) è il caso più emblematico del passaggio dall’arte al brand. Nato come street artist, si è fatto conoscere per le sue reinterpretazioni dei personaggi pop, Topolino, SpongeBob, i Simpson, con occhi a X e posture malinconiche. Da lì, un’ascesa inarrestabile: mostre nei musei, sculture giganti, collaborazioni con Dior, Nike, Uniqlo, Samsung. Il problema? L’opera è sempre la stessa. Cambiano le dimensioni, i materiali, i colori, ma la figura, il Companion, resta identica, come un logo. Non ci sono sviluppi, trasformazioni, né concettuali né formali. Solo moltiplicazione. In un mondo in cui l’arte dovrebbe interrogare l’unicità e l’identità, KAWS produce oggetti replicabili, desiderabili, ma totalmente privi di rischio. È un artista o un designer di lusso? Le sue opere piacciono ai collezionisti perché sembrano rassicuranti, familiari, vendibili. Ma è proprio questa prevedibilità che ne mina il valore critico.

JR è forse il caso più paradossale: un artista che si presenta come impegno sociale, ma che spesso realizza progetti inoffensivi. Le sue grandi fotografie incollate nei quartieri popolari, nei campi profughi, sui muri delle città hanno l’ambizione di “dare voce” a chi non ce l’ha. Ma il linguaggio è sempre lo stesso: volti in bianco e nero, gigantografie emotive, messaggi universali. Il risultato? Opere visivamente potenti, ma prive di analisi. Non c’è mai vero conflitto, né denuncia. L’umanità che JR racconta è generica, pacificata, “bella” nel senso più retorico del termine. Anche i suoi progetti più ambiziosi, come Inside Out o l’immagine sulla facciata del Louvre, appaiono come gesti simbolici senza reale impatto. In un’epoca di disuguaglianze strutturali, di tensioni geopolitiche, di crisi ambientale, è lecito aspettarsi che l’arte vada oltre la commozione facile. E JR, pur dichiarando l’intenzione di fare arte “per tutti”, sembra costruire narrazioni semplificate, adatte a Instagram e a un pubblico che cerca conferme, non domande.

Koons, Hirst, Murakami, KAWS, JR: artisti amatissimi, celebratissimi, vendutissimi. Ma oggi più che mai sembrano vivere nel riflesso delle loro icone. Hanno creato un’estetica riconoscibile, efficace, ma in molti casi cristallizzata. La forza iniziale si è trasformata in routine. L’innovazione in ripetizione. La rottura in stile.

Non si tratta di negare il loro ruolo storico, né di disconoscere il talento. Ma è legittimo chiedersi: stanno ancora spingendo i confini dell’arte? O stanno solo gestendo il proprio capitale simbolico? In un panorama in cui nuove generazioni di artisti portano alla ribalta pratiche radicate nei territori, nei conflitti, nei corpi e nelle storie personali, il modello della superstar globale appare sempre più stanco. L’arte ha bisogno di vitalità, non di rendita. Di rischio, non di marketing. E forse è tempo che anche il sistema se ne accorga.

L'autrice di questo articolo: Federica Schneck

Federica Schneck, classe 1996, è curatrice indipendente e social media manager. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Pisa, ha inoltre conseguito numerosi corsi certificati concentrati sul mercato dell’arte, il marketing e le innovazioni digitali in campo culturale ed artistico. Lavora come curatrice, spaziando dalle gallerie e le collezioni private fino ad arrivare alle fiere d’arte, e la sua carriera si concentra sulla scoperta e la promozione di straordinari artisti emergenti e sulla creazione di esperienze artistiche significative per il pubblico, attraverso la narrazione di storie uniche.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.