Que peut faire l’art face à la guerre ? À première vue, j’aurais envie de reformuler la question en disant ce que, face au scénario actuel, nous, nous tous, pourrions ou devrions faire. A l’évidence, peu de choses, même là où une conscience civile se fait sentir de diverses manières, jusqu’à l’institution récente, du moins en Italie, mais déjà assez répandue, de doctorats en études sur la paix. Appartenant au domaine des sciences internationales, il s’agit de parcours d’études dictés par plusieurs raisons, dont celle de connaître et d’approfondir le rôle confié précisément à la culture et à l’art en tant que vecteur, surtout après la Seconde Guerre mondiale, de stratégies diplomatiques et politiques pour une identité reconquise des différents États (surtout des États vaincus) jusqu’à l’objectif idéal de préfigurer une autre façon d’habiter le monde. Idéal, certes, si les conflits, on le sait, n’ont cessé de la traverser et, après une apparente pause, ont aujourd’hui resurgi au profit d’une géopolitique qui joue cyniquement et sans scrupule ses cartes. Des guerres face auxquelles nous vivons, avec les accélérations de notre quotidien, en spectateurs impuissants sinon accros aux horreurs qui nous sont proposées.

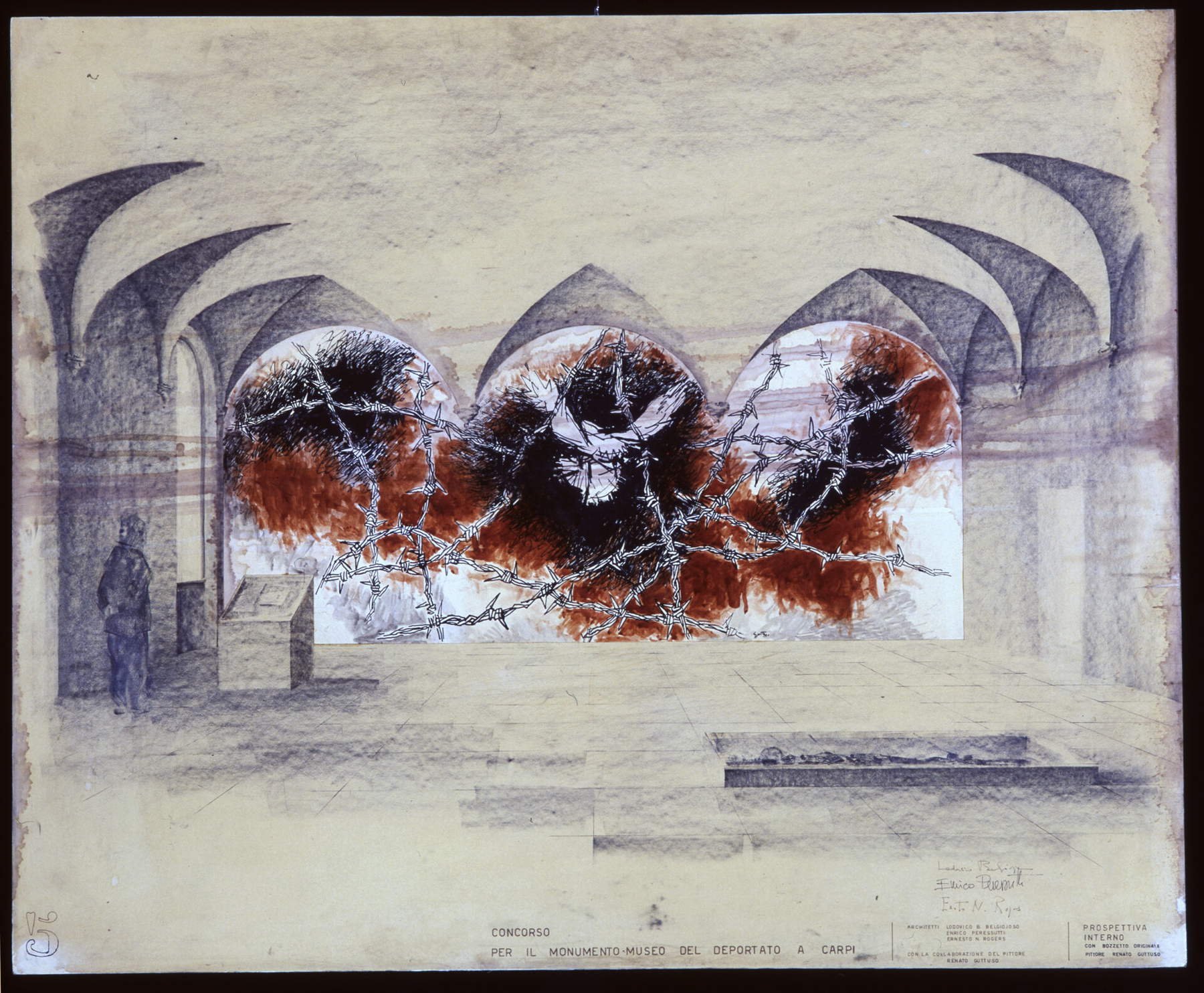

Mais revenons à l’art qui, dans toutes ses expressions, des arts plastiques à la littérature en passant par la musique, possède cette aura singulière par laquelle nous sommes attirés, recevant des émotions, des ouvertures vers d’autres horizons, le plaisir de la beauté mais aussi le dévoilement de la laideur du monde. Une implication dans ces formes d’expression dont l’histoire offre de nombreux exemples, notamment au cours du court siècle traversé par les deux grands conflits, les luttes contre les régimes totalitaires et les résistances anticoloniales. Dans ce cadre, l’art contemporain a souvent fait entendre sa voix et, pour ceux qui enseignent l’histoire de cette discipline, il n’est pas rare de se retrouver à en parler avec leurs étudiants, en abordant des contenus et des formes qui ont donné corps à un engagement qui, en plus d’être civil, était, et est toujours, moral. Dans une synthèse extrême, il faut mentionner les “écrits” apocalyptiques et grotesques des expressionnistes de l’aire allemande et, par excellence, le manifeste Guernica de Picasso, capables de graver avec la force du symbole les consciences d’une Europe qui, ravagée par les régimes nazi-fasciste, allait bientôt connaître des pages encore plus sombres. C’est dans cette phase de l’histoire que se situe l’engagement de tant d’artistes en Europe et en Italie pour témoigner de leur position humaine et politique. J’ai moi-même été commissaire (avec Lorenza Roversi) l’année dernière d’une exposition célébrant le cinquantième anniversaire de la fondation du Musée des déportés politiques et raciaux de Carpi. Une exposition qui, à partir des pages gravées sur les murs intérieurs par des artistes tels que Guttuso, Leger, Picasso, Longoni et Cagli, a fait le point sur cette architecture, véritable monumentum (souvenir et avertissement), conçue par le studio BBPR de Milan au début des années 1960 (inaugurée seulement en 1973), mais surtout sur la valeur éducative de l’art dans la société et dans l’histoire, en mettant en évidence la valeur éducative de l’art dans la société et dans l’histoire, en mettant en évidence la valeur éducative de l’art dans la société et dans l’histoire, en mettant en évidence la valeur éducative de l’art dans la société et dans l’histoire.l’art dans la société et dans l’histoire, en mettant en scène, outre ceux mentionnés ci-dessus, des artistes comme Aldo Carpi, Vedova, Morlotti, Levi, Garelli, Mirko, Manzù, Treccani et d’autres. Ce n’est qu’un rappel, parmi d’excellentes et précédentes initiatives d’exposition sur le sujet, visant à souligner combien la donnée de la mémoire, en dehors de la rhétorique stérile, est une matière à cultiver pour donner un sens, s’il en a encore un, à un futur possible. J’ai souvent vu sur le visage des jeunes avec lesquels je parlais de ces expériences et des langages adoptés par les différents protagonistes, des expressions d’intérêt qui, surmontant leur réticence habituelle, les poussaient à dialoguer sur le degré et la manière dont une telle participation avait affecté l’état des choses, voire contribué à les changer.

Leur dire, en suivant ma pensée, que l’art reflète, témoigne, sanglote, provoque parfois, mais ne change pas le monde ni le cours des choses qui s’y manifestent, semblait jusqu’à il y a quelque temps les trouver suffisamment enclins à accepter la suggestion d’une confiance dans les idées et les modèles de référence.

Une confiance qui semble s’être émoussée puisque, depuis la rupture du COVID jusqu’aux guerres d’aujourd’hui, leur rapport au présent s’est redessiné vers de nouvelles voies de confrontation, d’emprise plus immédiate, plus “facile”, dans le paradigme de la communication. Bien sûr, ce n’est pas un phénomène qui n’intéresse que les jeunes, mais ils constituent sans aucun doute un observatoire fertile pour interroger les changements et les dérives de la réalité dans laquelle nous sommes immergés, et pour essayer de comprendre dans quelle mesure le langage de l’art, sa portée communicative, est capable d’affecter le public, même là où les médias et les technologies semblent avoir déplacé l’axe de l’équilibre en leur faveur. Je ne crois pas, cependant, que l’art ait perdu sa force ou qu’il ait abandonné son énergie imaginative à l’avancée aveugle des “effets de réalité” provenant de sources qui se sont développées de manière disproportionnée dans l’industrie de production de la communication, qui n’est pas étrangère à l’art en ce qu’elle fait partie du présent. Mais son rôle est de dessiner à notre regard des perspectives diversifiées, de creuser des sillons qui laissent des traces de son propre ressenti, de s’élever au-dessus de l’évidence, de la banalité, de la standardisation, du mauvais goût, de la visibilité vide d’un contenu qui ne manque pas.

Je pense au cas de Dennis A. Jose qui, dans une transcription presque pop, a répliqué, lors de la triste affaire d’Abu Ghraib, l’une des images les plus imposées par les médias et la justice, celle de la soldate Lynndie England décidée à pointer une arme sur des prisonniers irakiens, physiquement et psychologiquement humiliés. Un échantillonnage exclusivement formel qui échappe à toute possibilité de lecture critique et de repositionnement sémantique de l’image photographique, comme c’est le cas dans le documentaire d’Errol Morris, Standard Operating Procedure. The Truth of Horror d’Errol Morris, sorti en 2008. Il s’agit de l’une des nombreuses utilisations des images qu’une importante littérature liée au domaine des études visuelles traite depuis un certain temps, précisément pour analyser la valeur, l’utilisation, le pouvoir et les effets de ces images dans l’histoire. Ce n’est pas le lieu pour traiter de cela. Pour en revenir à l’entrée lancée par ces pages, je crois pouvoir dire que l’art n’a pas perdu sa solidité, surtout lorsqu’il continue à se mouvoir dans le cadre de son propre statut. La liste des artistes qui travaillent dans ce sens pourrait être très longue. J’essaierai, dans un souci de synthèse, de faire de deux d’entre eux les visages distincts d’un sentiment commun. D’une part, je me réfère à l’Italien Paolo Grassino pour son œuvre Guerra è sempre (La guerre est toujours 2019) installée dans l’espace naturaliste de Scultura in Campo, Parc international de sculptures de Bassano in Teverina (Viterbe). Un monolithe proposé comme une pierre tombale, visuellement fort pour nous dire et nous rappeler, avec les dates et les territoires gravés dans la pierre, les massacres et les ruines marqués par l’invisibilité destinés, dans certains cas, uniquement à la consommation de rituels consommés. D’autre part, la longue expérience de l’Iranien Hossein Golba, aujourd’hui résident au Japon, qui, depuis des années, construit ses œuvres sur les principes de la spiritualité et de la convivialité en recourant au symbolisme et à la poésie. Des œuvres dans lesquelles, depuis le cycle Sculpting Time du début des années 1990 jusqu’aux interventions environnementales ultérieures, en passant par Landscape Haiku et Community Table de 2006, il partage un dialogue silencieux qui parle d’amour, de beauté et d’attention. Seraient-ce là les chemins que l’art peut encore nous montrer ?

Cette contribution a été publiée à l’origine dans le numéro 27 de notre magazine imprimé Finestre sull’Arte on paper, par erreur sous une forme abrégée. Cliquez ici pour vous abonner.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.