Was kann die Kunst im Angesicht des Krieges tun? Auf den ersten Blick möchte ich die Frage so umformulieren, dass sie lautet: Was können oder sollten wir, wir alle, angesichts des aktuellen Szenarios tun? Offensichtlich wenig, selbst dort, wo sich ein ziviles Gewissen auf verschiedene Weise bemerkbar macht, bis hin zur jüngsten, zumindest in Italien, aber schon recht weit verbreiteten Einrichtung von Doktoratsstudien in Friedensforschung. Es handelt sich dabei um Studiengänge im Bereich der internationalen Wissenschaften, die von mehreren Gründen diktiert werden, unter anderem von dem, die Rolle zu kennen und zu vertiefen, die gerade der Kultur und der Kunst als Träger diplomatischer und politischer Strategien für eine zurückeroberte Identität der einzelnen Staaten (vor allem der besiegten) insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg anvertraut wurde, bis hin zu dem idealen Ziel, eine andere Art des Bewohnens der Welt vorzugeben. Sicherlich ideal, wenn die Konflikte, wie wir wissen, nicht aufgehört haben, sie zu durchkreuzen, und nach einer scheinbaren Pause heute im Interesse einer Geopolitik, die ihre Karten zynisch und skrupellos ausspielt, wieder aufgetaucht sind. Kriege, denen wir mit der Beschleunigung unseres täglichen Lebens als hilflose, wenn nicht gar süchtige Zuschauer des Schreckens, der uns widerfährt, gegenüberstehen.

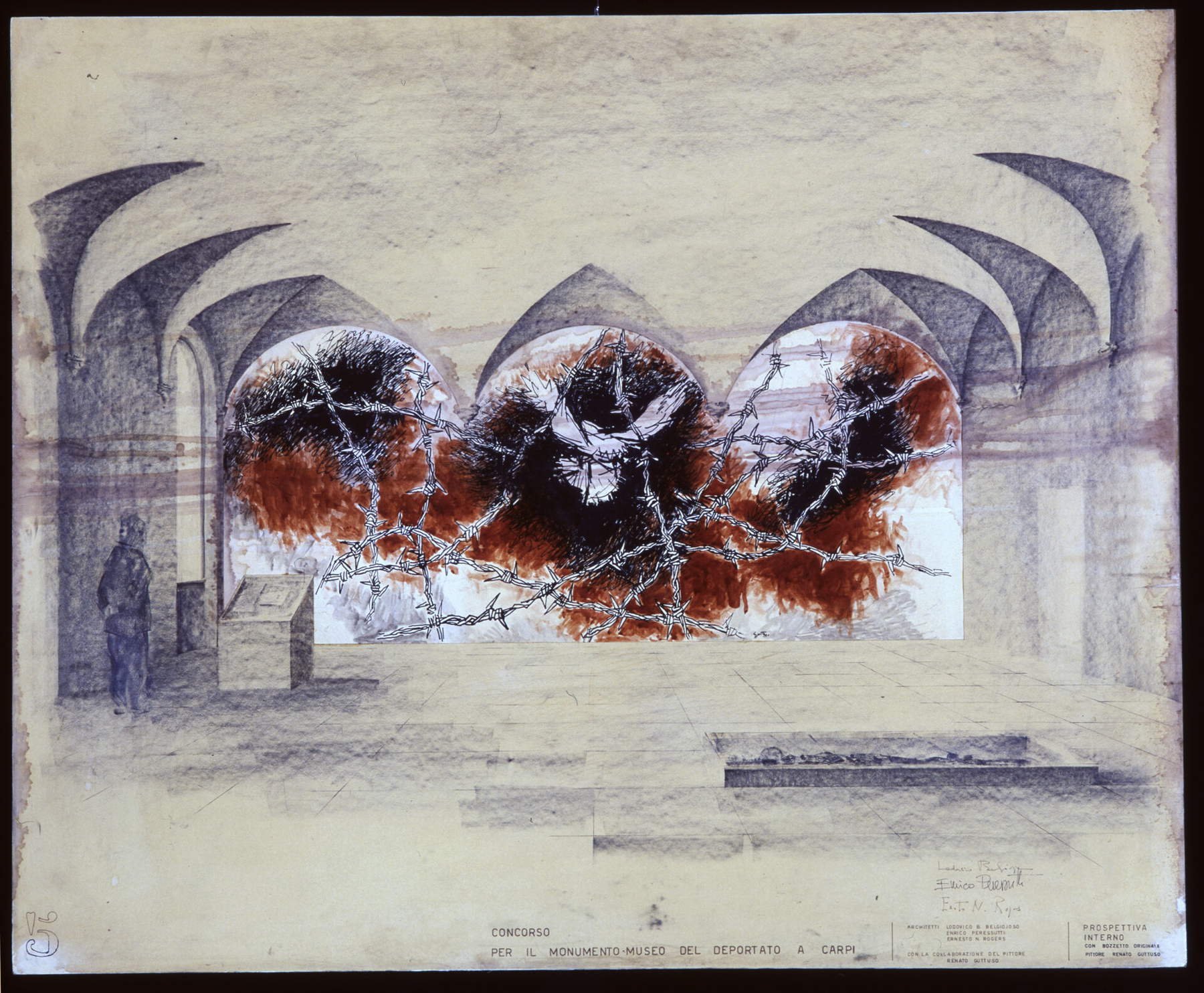

Doch kehren wir zur Kunst zurück, die in all ihren Ausdrucksformen, von der bildenden Kunst über die Literatur bis hin zur Musik, jene einzigartige Aura besitzt, von der wir angezogen werden und die uns Emotionen, Öffnungen zu anderen Horizonten, die Freude an der Schönheit, aber auch die Enthüllung der Hässlichkeit der Welt vermittelt. Eine Auseinandersetzung mit solchen Ausdrucksformen, für die es in der Geschichte viele Beispiele gibt, insbesondere in dem kurzen Jahrhundert, das von den beiden großen Konflikten, den Kämpfen gegen totalitäre Regime und dem antikolonialen Widerstand durchzogen war. In diesem Rahmen hat sich die zeitgenössische Kunst oft zu Wort gemeldet, und für diejenigen, die die Geschichte dieser Disziplin lehren, ist es nicht ungewöhnlich, mit ihren Studenten darüber zu sprechen und dabei Inhalte und Formen anzusprechen, die einem Engagement, das nicht nur zivil, sondern auch moralisch war und ist, Substanz verliehen haben. In einer extremen Synthese sind die apokalyptischen und grotesken “Schriften” der deutschen Expressionisten und vor allem Picassos Guernica-Manifest zu nennen, die sich mit der Kraft des Symbols in das Gewissen eines Europas einprägen konnten, das, verwüstet durch die nazifaschistischen Regime, bald noch dunklere Seiten kennenlernen sollte. In dieser Phase der Geschichte ist das Engagement so vieler Künstler in Europa und Italien zu sehen, die ihre menschliche und politische Position bezeugen. Ich selbst war im vergangenen Jahr (zusammen mit Lorenza Roversi) Kurator einer Ausstellung anlässlich des fünfzigsten Jahrestages der Gründung des Museums der politischen und rassischen Deportierten in Carpi. Eine Ausstellung, die ausgehend von den auf den Innenwänden eingravierten Blättern von Künstlern wie Guttuso, Leger, Picasso, Longoni und Cagli eine Bestandsaufnahme dieser Architektur, eines echten Monumentums (Erinnerung und Mahnung), das vom Mailänder Studio BBPR Anfang der 1960er Jahre entworfen wurde (eingeweiht wurde es erst 1973), aber vor allem den erzieherischen Wert der Kunst in Gesellschaft und Geschichte in den Vordergrund rückte.Kunst in Gesellschaft und Geschichte, indem es neben den oben genannten Künstlern auch solche wie Aldo Carpi, Vedova, Morlotti, Levi, Garelli, Mirko, Manzù, Treccani und andere auf die Bühne bringt. Es ist nur eine von vielen ausgezeichneten und früheren Ausstellungsinitiativen zu diesem Thema, die darauf abzielen, hervorzuheben, wie sehr das Datum der Erinnerung, jenseits von steriler Rhetorik, eine Sache ist, die gepflegt werden muss, um einer möglichen Zukunft einen Sinn zu geben, wenn sie ihn noch hat. In den Gesichtern der jungen Menschen, mit denen ich über solche Erfahrungen und die Sprachen der einzelnen Protagonisten spreche, sehe ich oft einen Ausdruck des Interesses, der sie über ihre übliche Zurückhaltung hinweg zu einem Dialog darüber anspornt, wie sehr und in welcher Weise eine solche Beteiligung den Stand der Dinge beeinflusst, wenn nicht gar zu ihrer Veränderung beigetragen hat.

Wenn ich ihnen, meinem Denken folgend, sage, dass die Kunst reflektiert, Zeugnis ablegt, weint, nicht selten provoziert, aber weder die Welt noch den Lauf der Dinge, die sich in ihr manifestieren, verändert, dann schienen sie bis vor einiger Zeit ausreichend geneigt zu sein, den Vorschlag eines Vertrauens in Ideen und Referenzmodelle zu akzeptieren.

Ein Vertrauen, das zu schwinden scheint, denn seit dem entfremdenden COVID-Bruch bis zum Ausbruch der heutigen Kriege hat sich ihr Verhältnis zur Gegenwart auf neue Kanäle der Konfrontation verlagert, auf einen unmittelbareren, “leichteren” Halt im Paradigma der Kommunikation. Natürlich ist dies kein Phänomen, das nur junge Menschen interessiert, aber sie sind zweifellos ein fruchtbares Beobachtungsfeld, um die Veränderungen und Verschiebungen der Realität, in die wir eingetaucht sind, zu hinterfragen und um zu versuchen zu verstehen, inwieweit die Sprache der Kunst, ihre kommunikative Reichweite, in der Lage ist, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, selbst dort, wo Medien und Technologien die Achse des Gleichgewichts zu ihren Gunsten verschoben zu haben scheinen. Ich glaube jedoch nicht, dass die Kunst ihre Kraft verloren hat oder dass sie ihre Vorstellungskraft an das wahllose Vordringen von “Realitätseffekten” aus überdimensionalen Quellen der Produktionsindustrie der Kommunikation abgegeben hat, die der Kunst in ihrer Zugehörigkeit zur Gegenwart nicht fremd ist. Ihre Aufgabe ist es jedoch, unserem Blick vielfältige Perspektiven zu eröffnen, Furchen zu ziehen, die Spuren des eigenen Empfindens hinterlassen, sich über Offensichtlichkeit, Banalität, Standardisierung, schlechten Geschmack und inhaltsleere Sichtbarkeit zu erheben, an der es nicht mangelt.

Ich denke an den Fall von Dennis A. Jose, der zur Zeit der traurigen Affäre von Abu Ghraib in einer fast poppigen Transkription eines der von den Medien und der Justiz am meisten aufgezwungenen Bilder reproduzierte, nämlich das der Soldatin Lynndie England, die eine Waffe auf irakische Gefangene richtet, die physisch und psychisch gedemütigt werden. Ein ausschließlich formales Sampling, das sich jeder Möglichkeit einer kritischen Lektüre und semantischen Neupositionierung des fotografischen Bildes entzog, wie es in Errol Morris’ Dokumentarfilm Standard Operating Procedure. Die Wahrheit des Grauens, der 2008 veröffentlicht wurde. Dies ist eine der vielen Verwendungen von Bildern, mit denen sich eine auffällige Literatur im Bereich der visuellen Studien seit einiger Zeit beschäftigt, um den Wert, die Verwendung, die Macht und die Auswirkungen von Bildern in der Geschichte zu analysieren. Dies ist nicht der Ort, um sich damit zu befassen. Um auf den Beitrag zurückzukommen, den diese Seiten geleistet haben, glaube ich sagen zu können, dass die Kunst ihre Solidität nicht verloren hat, vor allem dann nicht, wenn sie sich weiterhin im Rahmen ihres eigenen Statuts bewegt. Die Liste der Künstler, die in dieser Richtung arbeiten, könnte sehr lang sein. Ich werde versuchen, im Sinne einer Synthese zwei von ihnen als unterschiedliche Gesichter eines gemeinsamen Gefühls herauszustellen. Einerseits beziehe ich mich auf den Italiener Paolo Grassino für sein Werk Guerra è sempre (Krieg ist immer 2019), das im naturalistischen Bereich von Scultura in Campo, dem Internationalen Skulpturenpark in Bassano in Teverina (Viterbo), aufgestellt wurde. Es handelt sich um einen Monolithen, der wie ein Grabstein aussieht und uns mit den in Stein gemeißelten Daten und Gebieten an die Massaker und Ruinen erinnert, die von Unsichtbarkeit geprägt sind und in einigen Fällen nur für die Vollendung vollendeter Rituale bestimmt waren. Zum anderen die langjährige Erfahrung des in Japan lebenden Iraners Hossein Golba, der seine Werke seit Jahren auf den Prinzipien von Spiritualität und Geselligkeit aufbaut und dabei auf Symbolik und Poesie zurückgreift. In seinen Werken, angefangen mit dem Zyklus Sculpting Time aus den frühen 1990er Jahren bis hin zu späteren Umweltinterventionen wie Landscape Haiku und Community Table aus dem Jahr 2006, führt er einen stillen Dialog, der von Liebe, Schönheit und Fürsorge handelt. Sind dies vielleicht die Wege, die die Kunst uns noch zeigen kann?

Dieser Beitrag wurde ursprünglich in Nr. 27 unseres Printmagazins Finestre sull’Arte auf Papierveröffentlicht , fälschlicherweise in gekürzter Form. Klicken Sie hier, um ihn zu abonnieren.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.