Che cosa può fare l’arte davanti alla guerra? Di primo acchito mi sentirei di riformulare la domanda in cosa, di fronte allo scenario attuale, potremmo o dovremmo fare noi, tutti noi. Evidentemente poco, anche lì dove una coscienza civile fa sentire la sua presenza in varî modi, fino all’istituzione recente, almeno in Italia, ma già piuttosto diffusa, di dottorati di ricerca in peace study. Afferenti al campo delle scienze internazionali, si tratta di percorsi di studio dettati da più ragioni, tra le quali quella di conoscere e approfondire il ruolo affidato proprio alla cultura e all’arte quali veicolo, in particolare nel secondo dopoguerra, di strategie diplomatiche e politiche per una riconquistata identità dei singoli stati (maggiormente quelli sconfitti) fino a comprendervi l’ideale obiettivo di prefigurare un modo diverso di abitare il mondo. Certo ideale, se i conflitti, si sa, non hanno smesso di attraversarlo, e, dopo un apparente pausa, si sono oggi riaffacciati negli interessi di una geopolitica che gioca, cinicamente e spregiudicatamente, le sue carte. Guerre di fronte alle quali viviamo, con le accelerazioni della nostra quotidianità, da spettatori inermi se non assuefatti agli orrori che ci arrivano.

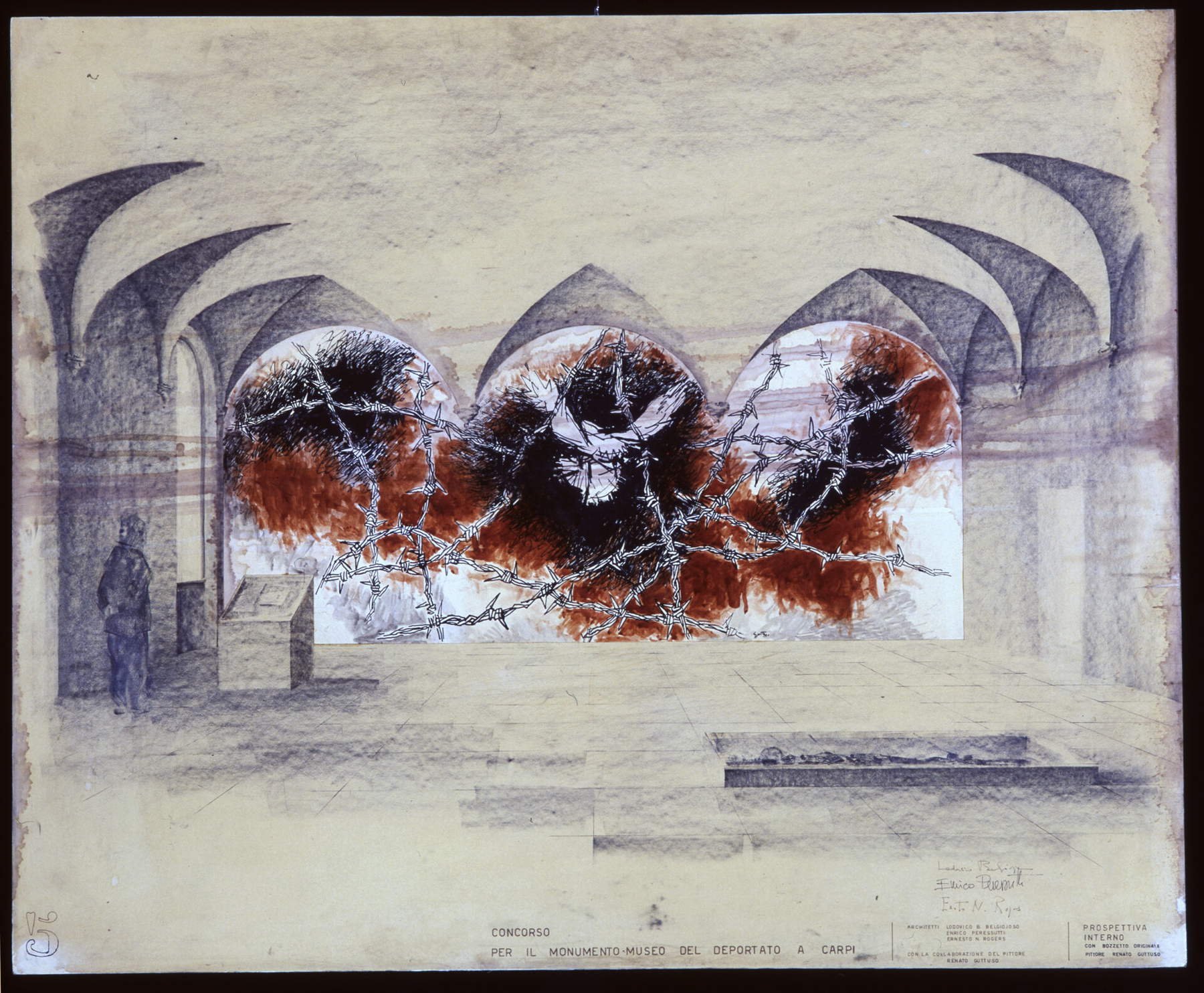

Ma torniamo all’arte che in tutte le sue espressioni, dalle arti visive alla letteratura alla musica, detiene quella singolare aura dalla quale siamo attratti ricevendone emozioni, aperture verso altri orizzonti, piacere della bellezza ma, altresì, svelamento delle brutture del mondo. Un coinvolgimento rispetto a tali forme espressive di cui la storia vanta moltissimi esempi soprattutto lungo il secolo breve attraversato dai due grandi conflitti, da lotte contro regimi totalitari e resistenze anticoloniali. In tale cornice l’arte contemporanea ha sovente sollevato la propria voce e, per chi insegna la storia di tale disciplina, non è inusuale trovarsi a parlarne con i proprî studenti, affrontando contenuti e forme che hanno dato sostanza ad un impegno che oltre ad essere civile è stato, lo è ancora oggi, morale. Valgono, in sintesi estrema, le apocalittiche e grottesche ‘scritture’ degli espressionisti di area tedesca e, per eccellenza, il manifesto di Guernica di Picasso capace di incidere con la forza del simbolo sulle coscienze di un’Europa che, percorsa dai regimi nazi-fascisti, avrebbe conosciuto di lì a poco pagine ancora più buie. Si colloca in questa fase della storia l’impegno di tanti artisti in Europa e in Italia nel testimoniare la propria posizione umana e politica. Io stessa sono stata curatrice (con Lorenza Roversi) lo scorso anno di una mostra celebrativa dei cinquant’anni dalla nascita del Museo del Deportato politico e razziale di Carpi. Una mostra che, partendo dalle pagine incise sulle pareti interne da artisti come Guttuso, Leger, Picasso, Longoni, Cagli, faceva il punto su quella architettura, vero e proprio monumentum (ricordo e ammonimento), progettato dallo studio BBPR di Milano nei primi anni Sessanta (inaugurato solo nel 1973), ma soprattutto sul valore educativo dell’arte nella società e nella storia, portando in scena, oltre quelli innanzi citati, artisti come Aldo Carpi, Vedova, Morlotti, Levi, Garelli, Mirko, Manzù, Treccani e altri. È solo un richiamo, tra eccellenti e precedenti iniziative espositive sul tema, volto a sottolineare quanto il dato della memoria, fuori da sterili retoriche, sia materia da coltivare per dare senso, se ancora lo ha, ad un possibile futuro. Ho visto spesso sul volto dei giovani con i quali mi trovo a parlare di tali esperienze e dei linguaggi adottati dai singoli protagonisti, disegnarsi espressioni di interesse che, superando le abituali ritrosie, li ha spronati ad un dialogo su quanto e come tale partecipazione avesse inciso sullo stato delle cose, se non contribuito a cambiarle.

Dire loro, seguendo il mio pensiero, che l’arte riflette, testimonia, sobilla, non di rado provoca, ma non cambia il mondo né il corso delle cose che in esso si manifestano, è sembrato fino a qualche tempo fa trovarli sufficientemente propensi ad accogliere il suggerimento di una fiducia nelle idee e in modelli di riferimento.

Una fiducia che sembra essersi assottigliata da quando, a partire dalla straniante cesura del COVID fino all’affacciarsi delle guerre odierne, la loro relazione con il presente si è rimodellata verso nuovi canali di confronto, di più immediata, ‘facile’ presa nel paradigma della comunicazione. Non è fenomeno naturalmente che interessa solo i giovani, ma essi costituiscono senza dubbio un fertile osservatorio sia per interrogarsi sui cambiamenti e le derive della realtà nella quale siamo immersi, sia per cercare di comprendere quanto il linguaggio dell’arte, il suo portato comunicativo sia in grado di incidere sul pubblico, anche lì dove media e tecnologie sembrano aver spostato l’asse della bilancia a proprio favore. Non credo però che l’arte abbia perso forza o che abbia ceduto la propria energia immaginativa all’indiscriminato avanzare di ‘effetti di realtà’ provenienti da fonti cresciute a dismisura nell’industria produttiva della comunicazione, non estranea del resto all’arte nel suo essere parte del presente. Il suo ruolo è però quello di disegnare prospettive diversificate al nostro sguardo, di scavare solchi che lasciano traccia del proprio sentire, di ergersi al di sopra delle ovvietà, della banalità, della omologazione, del cattivo gusto, della visibilità vuota di contenuti, di cui pure non mancano tracce.

Penso al caso di Dennis A. Jose che, in una trascrizione quasi pop, ha replicato, ai tempi della triste vicenda di Abu Ghraib, una delle immagini maggiormente impostesi mediaticamente e giuridicamente, ossia quella della soldatessa Lynndie England intenta a puntare la pistola verso prigionieri iracheni, umiliati fisicamente e psicologicamente. Un prelievo esclusivamente formale che ha eluso ogni possibilità di lettura critica e di riposizionamento semantico dell’immagine fotografica, come è invece accaduto nel documentario di Errol Morris Standard Operating Procedure. La verità dell’orrore uscito nel 2008. È uno dei tanti usi delle immagini di cui una cospicua letteratura legata al campo dei visual study si occupa da tempo proprio per analizzare il valore, l’utilizzazione, il potere, gli effetti di queste nella storia. Non è la sede per trattarne. Così tornando all’input lanciato da queste pagine, sento di dire che l’arte non ha perso solidità, soprattutto quando continua a muoversi nella cornice del proprio statuto. L’elenco di artisti che operano in tale direzione potrebbe essere lunghissimo. Provo, per sintesi, a farne due come facce distinte di un sentire comune. Mi riferisco da un lato all’italiano Paolo Grassino per l’opera Guerra è sempre del 2019 allestita nell’area naturalistica di Scultura in Campo, Parco di Scultura Internazionale di Bassano in Teverina (Viterbo). Un monolite proposto come una lapide, forte visivamente nel raccontarci e ricordarci, con le date e i territori incisi nella pietra, i massacri e le macerie segnati da invisibilità destinata, in alcuni casi, al solo consuntivo di consumate ritualità. Dall’altro alla lunga esperienza dell’iraniano, oggi residente in Giappone, Hossein Golba che, da anni, costruisce le sue opere sui principi della spiritualità e della convivialità ricorrendo alla simbologia e alla poesia. Opere nelle quali, fin dal ciclo Scolpire il tempo dei primi anni Novanta ai successivi interventi ambientali, tra i quali Haiku del paesaggio e la tavola della comunità del 2006, egli condivide un dialogo silenzioso che parla di amore, di bellezza, di cura. Che siano queste le strade che l’arte può ancora indicarci?

Questo contributo è stato pubblicato originariamente sul n. 27 della nostra rivista cartacea Finestre sull’Arte on paper, erroneamente in forma ridotta. Clicca qui per abbonarti.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.